作者简介: 侯一非,女, 2001年生,黑龙江八一农垦大学食品学院与中国农业科学院农产品加工研究所联合培养硕士研究生e-mail: hyf2001132@163.com

搅打奶油作为典型的同质多晶乳液, 其脂质组成在很大程度上决定了其流变学特性、 充气性能及风味品质。 然而, 不同脂质来源对搅打奶油同质多晶行为及其构效关系的影响机制尚不明晰。 该研究系统探讨了乳脂、 植脂及乳/植脂混合脂质组成对搅打奶油的同质多晶行为、 乳液稳定性、 风味特性及充气性能的影响。 结果表明, 不同脂质组成的搅打奶油主要为三倍链长(3L)纵向堆叠的细针状β'晶型。 其中, 乳/植脂混合奶油及植脂奶油的结晶程度较高, 并在0~35 ℃升温过程中发生β晶型重结晶现象, 导致脂肪球易发生聚结、 平均粒径较大、 粒径体积呈双峰或多峰分布, 脂肪聚结程度较高。 含植物脂肪的搅打奶油粘度较高, G'> G″表明其脂肪结晶网络结构较强, 因而充气性能更优, 表现为搅打时间缩短(130~170 s)、 起泡率提高(150%~200%)及泡沫硬度增加(900~1 400 g)。 乳脂搅打奶油平均粒径(1~3 μm)较小, 粒径体积呈单峰分布, 乳液稳定性(TSI=1~3)较高, 主要风味物质为庚酮、 戊酮、 丙酮、 丁酮等。 相比之下, 乳/植脂混合搅打奶油的风味特性更接近植脂搅打奶油, 与乳脂搅打奶油存在显著差异, 主要为乳脂奶油中不含有的甲醇、 丁酸乙酯等多种特殊气味的挥发性化合物。 该研究为具有不同结晶特性的搅打奶油品质调控提供重要的理论支持。

As a typical polymorphic emulsion, the lipid composition of whipping cream played a crucial role in determining its rheological properties, aeration performance, and flavor quality. However, the mechanisms by which different lipids influenced polymorphic behavior and texture remained unclear. This study systematically investigated the effects of milk fat, vegetable fat, and their mixtures on the polymorphism, emulsion stability, flavor characteristics, and aeration performance of whipping cream. The results showed that whipping creams with different lipid compositions primarily consisted of fine, needle-like β' crystals stacked vertically in a triple-chain length (3L) structure. Among them, whipping creams containing mixed milk/vegetable fat and vegetable fat alone exhibited higher crystallization degrees, leading to β-crystal recrystallization during heating (0~35 ℃). This process caused fat globule coalescence, increased average particle size, bimodal or multimodal particle size distribution, and a higher degree of fat coalescence. Despite this, the average particle size (1~3 μm) of whipping cream remained small, with a unimodal distribution and enhanced emulsion stability (TSI=1~3). Whipping cream with vegetable fat demonstrated higher viscosity, with G'> G″, indicating a stronger fat crystal network. This contributed to improved aeration performance, as evidenced by shorter whipping time (130~170 s), increased overrun (150%~200%), and greater foam hardness (900~1 400 g). The primary flavor compounds in whipping cream included heptanone, pentanone, acetone, and butanone. Notably, the flavor profile of mixed milk/vegetable fat cream more closely resembled that of vegetable fat cream and differed significantly from pure milk fat cream. Additionally, the main volatile compounds in milk/vegetable fat cream—such as methanol, and ethyl butyrate—contributed distinct aroma characteristics. Overall, this study provided essential theoretical insights for quality control in whipping cream production.

随着消费者生活水平的提高, 烘焙食品、 茶饮、 咖啡等相关行业的快速发展带动了国内搅打奶油市场的持续增长。 作为食品工业中的重要原料, 搅打奶油的市场需求不断扩大, 主要呈现乳脂奶油、 植脂奶油和乳脂/植脂混合型奶油三大类型。 乳脂奶油以其醇厚的乳香和较高的营养价值为特点, 广泛应用于高端烘焙和乳制品加工中; 植脂奶油则因其较低的成本和优良的可塑性, 成为成本控制较为关键的选择; 乳/植脂混合奶油则结合了乳脂奶油和植脂奶油的优势, 既保留了乳脂的特有风味, 又具备较好的可塑性和适中的成本, 成为一种兼具营养与性价比的理想产品[1]。

搅打奶油作为烘焙和食品加工领域的关键原料, 其品质与风味对终端产品的市场竞争力至关重要。 脂质是搅打奶油的核心成分, 不仅主导着奶油的充气性能, 还决定了其口感、 风味和稳定性。 植脂奶油由于其较高的熔点和较低的成本, 通常具备较好的充气性能, 但其风味较为单一; 乳脂奶油则富含较高比例的脂肪(30%-36%)和短链脂肪酸, 具备较高的营养价值和特有的乳香风味, 然而其充气后的泡沫结构稳定性较差, 并且含有较多的胆固醇[2]。 乳/植脂混合奶油则在营养成分、 风味和稳定性之间取得了较为平衡的优化, 既满足了消费者对健康和高品质的需求, 又具备较好的搅打性能和成本效益, 成为市场上备受青睐的选择。

搅打奶油一般为典型同质多晶的水包油型(O/W)乳液, 通过机械搅打可膨胀发泡形成充气结构。 在静态贮藏过程中, 搅打奶油可能会出现乳析、 聚集、 聚结及奥氏熟化等不稳定现象。 充气过程中, 部分结晶脂肪球受剪切力影响, 发生部分聚结, 形成晶体网络结构, 进而稳定气泡, 确保泡沫结构的持久性。 不同来源的脂质在脂肪酸组成、 甘油三酯组成以及同质多晶行为等方面存在显著差异, 这些差异会在充气过程中影响脂肪网络的形成, 从而影响搅打奶油泡沫结构的稳定性及产品的风味特征[3, 4]。 已有研究表明, 适当的脂肪结晶和部分聚结能够提高泡沫的稳定性, 优化奶油的打发效果。 例如, Hanazawa等[5]指出, 当脂肪球中晶体含量为28.4%时, 泡沫结构最为稳定; Monié 等[6]研究表明, 低分子极性脂质的增加能够提高部分聚结率并增加奶油硬度; Lee等[7]则发现, 脂质形成的晶体网络结构能够显著影响搅打奶油的硬度和稳定性。 乳/植脂复配搅打奶油在工业生产中展现出显著的技术与经济优势。 不同来源的脂质在特定配比下可协同调控脂质晶体网络的构建, 有助于形成更致密、 稳定的脂肪三维结构, 从而提升奶油的充气性与保形性, 增强加工过程中的结构稳定性。 同时, 复配脂质体系具备更高的配方灵活性和功能调控潜力, 便于根据市场需求开发低脂、 低反式脂肪酸或富含不饱和脂肪酸等精准营养产品。 此类产品兼顾加工性能与营养功能, 契合当前消费升级趋势, 为搅打奶油在焙烤、 冷饮及即食制品等多元化市场中的应用拓展提供了重要支撑。

本研究以乳/植脂混合奶油、 乳脂奶油和植脂奶油为研究对象, 系统探究同质多晶行为对奶油乳液稳定性、 流变特性、 风味特性及充气性能的影响, 并探讨其关联性及影响机制。 通过对比不同同质多晶乳液和充气后泡沫的稳定性, 深入探讨不同来源脂质对奶油品质的影响, 为搅打奶油产品的工业化生产和加工提供理论依据。

以乳/植脂混合为原料的奶油产品分别编号为H1、 H2、 H3、 H4、 H5; 以植脂为原料的奶油产品分别编号为W1、 W2和W3; 以乳脂为原料的奶油产品分别编号为F0、 F1、 F2。 奶油产品的原料组成与脂肪含量如表1。

| 表1 不同搅打奶油样品脂肪组成、 脂肪及蛋白质含量 Table 1 Type and concentration of lipid and protein in different whipping cream samples |

X射线多晶衍射仪(SmartLab, Rigaku, 日本); 电动搅打器(3.3L, KitchenAid, 美国); 分析天平(TB-214, Denver Instrument, 美国); Zeta 电位分析仪(Zetasizer Nano ZS, Malvern Panalytical, 英国); 激光粒度分析仪(Microtrac S3500, Microtrac, 美国); 流变仪(Physica MCR 305, Anton Paar, 奥地利); 乳液稳定性分析仪(Turbiscan, Formulaction, 法国); 物性测试仪(TA.HD Plus, Stable Micro Systems, 英国); 顶空-气相色谱-离子迁移谱风味分析仪(HS-GC-IMS, G.A.S., 德国)。

1.3.1 脂质同质多晶行为

采用X射线衍射仪(XRD)检测甘油三酯的晶型。 样品置于80 ℃恒温水浴10 min, 以消除历史结晶, 然后于25 ℃恒温箱中保持24 h, 分别在0、 5、 15、 25及35 ℃下测定晶型。 使用配备有Cu-Kα 放射源(k=1.540 56 Å )和Ni滤光镜的XRD, X光管选用陶瓷型, 光管功率为2.2 kW, 电流和电压分别设置为40 mA和40 kV。 发射狭缝、 防反射狭缝、 接受狭缝分别固定在1.0、 1.0、 0.1 mm。 以2.0° · min-1的速率从0.1° 扫描至30.0° (2θ 范围), 步长0.02。

1.3.2 搅打奶油乳液特性测定

1.3.2.1 Zeta电位测定

采用Zeta电位分析仪测定样品的Zeta电位值。 实验前, 使用去离子水按1∶ 1 000的比例稀释样品, 并取1 mL置于测试池中。 测试时, 在电极间施加电场, 记录样品的Zeta电位值, 并以平均值± 标准差表示实验结果。

1.3.2.2 粒径分布

将1 mL样品与15 mL去离子水摇匀混合, 使用Microtrac S3500激光粒度分析仪进行测定。 设置测定方法为湿法, 粒度折射系数设定为1.52, 记录D[3, 2]值(表面加权平均粒径), 并保存粒度分布图[8]。

1.3.2.3 乳液稳定性指数(turbiscan stability index, TSI)测定

采用乳液稳定性分析仪测定样品的稳定性指数(TSI)。 取20 mL样品置于专用玻璃瓶中, 进行扫描分析。 扫描间隔为15 min, 持续12 h, 实验数据由TurbiSoft Ver 2.1.0.52 软件处理并分析[9]。

1.3.3 搅打奶油乳液流变特性测定

利用流变仪测定搅打奶油的流变特性。 实验在4 ℃条件下进行, 采用配备温度控制系统的测量模式。 剪切速率范围设定为0.01~100 s-1, 采用线性取点方式记录表观黏度数据。 测量前, 奶油样品在测试环境中静置平衡60 s。

动态振幅扫描, 测定线性粘弹性区, 在1 Hz频率下, 在0.01%~100%的应变范围内进行应变扫描获得剪切模量。 在0.1~10 Hz的频率范围内进行频率扫描, 固定应变为0.1%。

1.3.4 乳液风味测定(HS-GC-IMS)

参照董雅静[10]等的方法并进行优化。 取1 mL奶油样品置于20 mL顶空瓶中, 在65 ℃条件下孵育15 min后进样, 进样针温度85 ℃, 进样体积500 μ L, 每个样品平行测定3次。

GC条件: 色谱柱为MXT-WAX(30 m× 0.53 mm× 1.0 μ m), 柱温为60 ℃。 初始流速2 mL· min-1, 保持2 min; 随后在8 min内线性升至10 mL· min-1, 再在10 min 内线性升至100 mL· min-1, 并保持20 min。

IMS条件: 漂移气流量150 mL· min-1; 载气和漂移气均为氮气(纯度≥ 99.999%); 载气流量设定为0~2 min, 2 mL· min-1; IMS温度45 ℃。

1.3.5 奶油充气性能测定

1.3.5.1 搅打时间

搅打时间指达到搅打终点所需的时间, 以形成挺立锥形泡沫为判定标准。 在电动搅打器中加入200 g搅打奶油, 以固定转速搅打, 并记录达到终点所需时间, 单位为秒(s)。

1.3.5.2 打发率

取在4 ℃低温贮藏12 h以上的搅打奶油, 倒入电动搅打器的搅打缸中, 以固定转速搅打, 并记录达到挺立锥形泡沫状态的时间。 根据质量变化计算打发率, 计算公式如式(1)[11]

式(1)中: m1为同体积未搅打奶油的质量(g), m2为同体积搅打后的奶油质量(g)。

1.3.5.3 硬度

使用物性测试仪测定奶油样品的泡沫硬度。 将已搅打好的奶油样品装入裱花袋中, 并从裱花袋中挤入圆柱杯中, 直到杯子填满至3/4处。 测量时, 探头与样品之间的距离为30 mm, 触发类型设置为Auto(Force), 探头型号为 P/50。 在挤压开始后的10~25 s内, 记录样品的泡沫硬度, 并计算该时段的平均值, 作为奶油样品的泡沫硬度值[9]。

所有实验数据均进行三次独立测量, 并以平均值± 标准差的形式表示。 数据的显著性分析使用 SPSS Statistics 22 软件, 图形绘制使用 Origin 2021 软件。

脂肪同质多晶行为一般是通过晶体的同质多晶来体现, X射线衍射(XRD)的长间距和短间距可以确定脂质的晶体堆积方式和晶体形态。 如图1所示, 图1为短间距(10° < θ < 30° )图谱可提供晶型信息, 图2为长间距(2° < θ < 10° )图谱, 可提供链长结构信息。 脂肪典型晶型结构主要有α 、 β '和β 三种晶型, 三种晶型的熔融特性与同质多晶行为也存在较大差异, α 晶体的热稳定性、 熔点均较低, 且可迅速转变β '和β 晶型。 β 晶体的稳定性与熔点均较高, 易形成致密粗大的片状晶体, 其包裹液油的能力不如β '晶型。 β '晶型稳定性介于α 晶型和β 晶型之间, 晶粒细腻、 呈细针状, 常用于奶油和起酥油等乳基产品中提供理想可塑性、 涂抹性及口感。 晶型是可以表示时间和温度的函数, 可以看出晶型由不太稳定的形式转变为更稳定的形式。 α 晶型的特征短间距为4.15 Å ; β '晶型的特征短间距为 4.2和 3.8 Å [12]; 而β 晶体形式表现出 4.6 Å 的特征短间距[13]。 由图可知, 所有的奶油样品脂质晶体都不具α 晶型, 大部分脂质都只具有β '晶型, H5具有β 晶型, H2、 H3、 H4在温度升高后呈现出β 晶型特征。

| 图1 不同脂质组成的搅打奶油在随温度变化的XRD广角短间距图谱(0、 5、 15、 25和35 ℃)Fig.1 Diffractograms for wide angle of whipping cream samples at different temperatures (0, 5, 15, 25 and 35 ℃) |

| 图2 不同脂质组成的搅打奶油在随温度变化的XRD小角长间距图谱(0、 5、 15、 25和35 ℃)Fig.2 Diffractograms for small angle of whipping cream samples at different temperatures (0, 5, 15, 25 and 35 ℃) |

甘油三酯(TAG)晶体通过分子层的纵向堆叠形成, 其中每个分子层的厚度受到脂肪酸链长度、 饱和度以及相对于由TAG甲基端基所形成的基底面之间的倾斜角度的影响。 根据脂肪酸碳链的复杂程度, 可为二倍链长(2L)、 三倍链长(3L)、 四倍链长(4L)和六倍链长(6L)结构。 除晶型和链长结构外, 甘油基构象(如音叉和椅氏构象)也十分重要。 在长间距图谱中, 可以看出所有奶油样品均在52~53 Å 位置出峰, 且峰形明显, 说明奶油样品中TAG皆以3L结构纵向堆积, 一般来说, 长链不饱和TAG或三条脂肪酸碳链其中一条或两条链的化学结构大不相同时, 主要形成3L结构。 图2中结果表明不同脂质组成奶油之间纳米级层状堆积结构的差异[12]。 这些结果表明, 乳脂奶油与植脂奶油之间的晶型差异明显, 乳/植脂混合奶油的晶型同时包含乳脂奶油与植脂奶油的晶型特征。

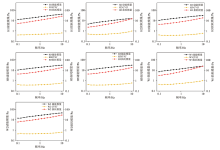

2.2.1 Zeta电位与粒径分布

Zeta电位与乳液稳定性有关, Zeta电位的绝对值越大, 意味着静电斥力越强, 脂肪球聚集得越少, 乳液体系越稳定。 不同种类的奶油产品电位值如图3(a)所示, 乳脂奶油产品的Zeta电位绝对值略高于乳/植脂混合奶油产品与植脂奶油产品, 表明乳脂奶油产品的乳液体系较稳定。

乳液的平均粒径大小与粒径体积分布影响着乳液的稳定性。 乳脂奶油的粒径体积分布呈单峰型, 分布较集中, 乳/植脂混合奶油和植物奶油的粒径体积分布呈双峰型和多峰型, 且峰型接近, 说明乳/植脂混合奶油与植脂奶脂质肪聚结程度都较高, 与乳脂奶油相比更易打发。 从图3(b)可以看到植脂奶油样品中W2平均粒径较大, 结合图3(c), 粒径体积分布可看出样品W2在粒径10~100 μ m之间具有较大峰型, 说明奶油样品中脂肪聚结程度较大。 脂肪聚结程度的差异主要受两个因素影响: 首先, 不同脂质的脂肪酸组成及其甘油三酯的化学构成差异, 导致所形成的晶体网络结构坚固程度存在显著差异; 其次, 冷冻储存的乳/植脂混合奶油与植脂奶油在升温解冻过程中, 更多的脂肪晶体发生重结晶, 加剧了脂肪聚结速率。

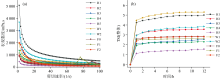

2.2.2 表观黏度与乳液稳定性指数

根据物质的黏性流动特性, 乳液可分为牛顿流体和非牛顿流体。 牛顿流体的黏度不随剪切速率变化而改变, 非牛顿流体的黏度则会随着剪切速率的变化而发生变化。 对于牛顿流体, 剪切应力与剪切速率成正比, 其表观黏度曲线为与剪切速率平行的直线。 在实际应用中, 大部分液态食品均为非牛顿流体, 乳液等则属于非牛顿流体中的假塑性流体, 随着剪切速率的增加, 奶油样品的黏度呈现下降趋势。 奶油样品的表观黏度决定了其在贮藏过程中的流动性, 样品的表观黏度越大, 随着贮藏时间的延长, 奶油会出现凝固现象; 而表观黏度较小的样品则容易发生析水现象[14]。

表观黏度能够一定程度上反映乳液体系中液滴之间的相互作用。 如图4(a)所示, 所有样品的表观黏度随着剪切速率的增加而逐渐下降, 并趋于平稳, 表现出剪切稀化现象, 说明所有样品均为非牛顿流体。 剪切稀化的现象是由于在达到一定剪切速率时, 液滴的取向或排列作用远大于布朗运动所产生的随机效应, 导致黏度显著下降。 此后, 液滴开始定向排列, 黏度趋于稳定。 搅打奶油是典型的假塑性流体, 因为在剪切力的作用下, 体系中的脂肪球簇或脂肪球聚集体网络结构遭到破坏, 脂肪球发生形变甚至破裂, 从而使液滴的定向排列阻力减小, 导致表观黏度下降。 随着剪切速率的不断变化, 搅打奶油中的脂肪球逐渐形成最佳定向取向, 表观黏度趋于平稳, 之后即使继续增加剪切速率, 也不会出现进一步的剪切稀化现象。 稀奶油乳液体系中的蛋白质及小分子乳化剂通过乳化作用降低界面张力, 使得脂肪球在均质过程中更加充分地破碎, 从而使得体系更加均匀, 导致黏度降低。 而与蛋白质配合使用的某些多糖物质作为亲水胶体, 可以显著提高体系的黏度。 植脂奶油W2的表观黏度较大, 结合图3 结果中W2粒径较大证明脂肪聚结程度较大。 乳脂奶油F0和F1在50 s-1附近有剧烈增稠现象, 说明在剪切过程中脂肪液滴所受到的阻力瞬间变大, 推测为稀奶油中的乳脂肪结晶程度较低, 脂肪球刚性较弱, 经高速剪切后发生破乳。 从图4 可看出植脂奶油与乳/植脂混合奶油中部分样品(H1、 H3)稳定性较差, 表观黏度较大, 与图3中结果进行结合, 可以看出乳/植脂混合奶油与植脂奶油的稳定性较差。 TSI值反映了乳液体系的失稳动力学, TSI值越小表明乳液越稳定。 由图4(b)可知, 所有奶油产品的TSI指数都随时间的增加逐渐增大后逐渐稳定, 乳脂奶油及乳/植脂混合奶油中以乳脂为基底的奶油(H4、 H5)TSI值较小, 稳定性较好。

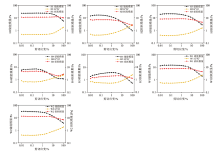

2.3.1 振幅扫描

通过振幅扫描是分析搅打奶油乳液体系的稳定性及其线性粘弹性区域的主要方法。 根据图5所示, 在0.1%~1%剪切应变范围内, 储存模量(G')和耗损模量(G″)几乎保持恒定, 表明该剪切应变范围内乳液处于线性粘弹性区域。 在此区域内, G'> G″, 表现出典型的固体弹性特性, 且二者不受剪切应变变化的影响。 当剪切应变继续增大时, G'和G″均呈现下降趋势, 并在某一应变值处交叉, 此时G″> G', 乳液表现出以黏性为主的流体行为。 这一变化反映了乳液体系的流变特性发生了从以弹性为主向以黏性为主的转变, 主要归因于乳液脂肪球结晶网状结构的破坏, 导致其内部流动性增强。 此时所对应的剪切应变值可视为屈服应力, 标志着乳液体系由弹性行为转变为黏性行为的临界点[15]。 图5所示, 可看出植脂奶油屈服应力点在剪切应变10%以上, 这表明植脂奶油比乳/植脂混合奶油具有更稳定的粘弹性, 具有更强的抗剪切和抗破坏能力。

2.3.2 频率扫描

通过频率扫描对同质多晶搅打奶油乳液进行动态黏弹性分析(图6), 随着频率的增加, 奶油样品的G'和G″均呈现上升趋势, 且G'始终大于G″, 表明所有样品均表现出以弹性为主导的弱凝胶行为。 在频率增加的过程中G'的增大表明奶油乳液体系中形成了较为坚实的凝胶网络结构。 此外, 损耗因子(tanδ =G″/G')是评价乳液凝胶网络中蛋白质相互作用强度的一个重要指标。 G″的降低通常意味着乳液体系具有较强的弹性特性和较弱的黏性特性[16]。 从不同种类奶油乳液的G″随频率变化的曲线来看, 随着频率的增大, G″先减小后增大, 表明乳液体系从以弹性为主的凝胶网络结构逐渐转变为以黏性为主导的流动性结构。

优质搅打奶油应具备较高的充气特性以及稳定的泡沫结构。 奶油充气特性指标包括搅打时间、 打发率和硬度等。 脂肪聚结程度是影响搅打奶油充气性能的关键因素[17], 脂肪聚结程度较低的搅打奶油通常需要更长时间才能形成结构稳定的泡沫[18], 因此, 搅打时间是衡量搅打奶油品质的重要指标。 较短的搅打时间表明充气效率较高。 在搅打充气过程中, 当奶油达到充气终点时, 奶油的硬度达到最大, 且泡沫结构已趋于稳定。 过度搅打会破坏泡沫结构, 导致奶油泡沫的稳定性下降, 使奶油中的脂肪球完全聚结, 破坏气/液界面膜, 进而导致气泡破裂或聚并。 奶油泡沫应立挺且有可塑性, 且质地细腻顺滑。 表2结果显示了不同同质多晶搅打奶油的搅打时间, 部分乳/植脂混合奶油与植脂奶油的搅打时间无显著差异。 乳/植脂混合奶油的脂质部分聚集程度较高, 所需打发时间较短。 打发率是衡量搅打奶油引入空气量的指标, 反映了奶油包裹空气的能力。 打发率不仅与奶油中水相的蛋白质浓度密切相关, 还与奶油脂肪部分的聚结速度和程度有关[19]。

| 表2 不同脂质组成的搅打奶油充气性能 Table 2 Whipping characteristics of whipped cream with different lipid composition |

从表2可知, 三类奶油样品中打发率无明显差异, 乳/植脂混合奶油与植脂奶油起泡率略高于乳脂奶油, 同时乳/植脂混合奶油产品中以乳脂为基底的奶油H4、 H5打发率较低, 没有乳脂奶油产品起泡率好; 表2中植脂奶油样品W2的起泡率与同为植脂样品的奶油相比, 具有较高起泡率, 与前面粒径与表观黏度结果证明样品中脂肪聚结程度较大。 起泡率是评价搅打奶油持气性的关键指标。 脂肪结晶网络的形成及其对气体的包裹能力直接决定了奶油的起泡率, 结晶网络越坚固, 包裹的气体量越大, 起泡率也随之提高。 随着充气过程的进行, 当打发率达到最大值时, 奶油泡沫的弹性模量将趋于稳定, 此时脂肪结晶所构建的网络结构有效地维持了空气的稳定性, 确保了泡沫的持久性[20]。 硬度是衡量搅打奶油质量的重要标准。 理想的搅打奶油应具备良好的泡沫结构, 其硬度应处于合适的范围内。 若硬度过高, 奶油将变得难以涂抹; 而硬度不足则说明奶油的可塑性差, 无法适应如裱花等精细操作[21]。 如表2, 乳脂奶油产品硬度较大, 乳/植脂混合奶油产品与植脂奶油产品硬度之间差异较小, 但乳/植脂混合奶油产品中以乳脂为基底的奶油样品H4、 H5搅打时间长打发率低、 硬度小。 随搅打过程进行, 植脂、 乳/植脂混合搅打奶油中, 高速剪切力诱导含有较多β 晶型脂肪球部分聚结, 而后迅速形成坚固结晶网络包裹气泡。 从而有效缩短搅打时间, 提高泡沫硬度, 增强泡沫稳定性。 而乳脂搅打奶油以β '晶型为主的脂肪球结晶网络结构形成缓慢且网络结构刚性不足, 搅打时间较长、 起泡率较低。

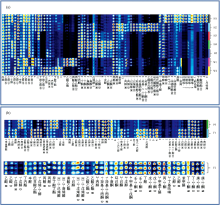

通过GC-IMS技术对搅打奶油样品中的挥发性有机化合物进行分析, 指纹图谱如图7所示。 图中每行代表每个样品中选择的所有信号峰, 每列则表示在不同样品中相同挥发性有机化合物的信号峰。 样品中的挥发性有机化合物含量越高, 图谱中的颜色便越明亮, 呈现出更加显著的信号强度。 由图7可以看出, 不同脂质组成的搅打奶油样品在挥发性有机化合物的种类和含量上存在显著差异。 由于挥发性有机化合物含量的变化, 某些成分可能在样品中以二聚体、 三聚体或更高聚合形式存在, 从而进一步影响其挥发性特征[22]。 三类奶油中均含有醛类、 酸类等挥发性化合物, 其中乳/植脂混合奶油中挥发性化合物以酯类、 酮类为主; 植脂奶油中挥发性化合物以酯类、 醇类为主; 乳脂奶油中挥发性化合物以酮类、 醛类化合物为主。 三类搅打奶油中乳/植脂混合奶油及植脂奶油中含有其他特别挥发性化合物如3-甲基丁醛(脂肪味)、 甲醇(酒精气味)、 丁酸乙酯(脂香)、 乙酸(辛辣味)等多种特殊气味的挥发性化合物; 乳脂奶油中含有2-庚酮(果香)、 2-戊酮(清新、 果味)、 2-丙酮(果香)、 2-丁酮(果香)、 丙醛(青草味)等多种挥发性化合物。 不同脂质组成的搅打奶油中含有的特殊气味的挥发性化合物导致搅打奶油样品中气味差异明显, 乳脂奶油的整体风味相较于乳/植脂混合奶油和植脂奶油的风味较好, 其中含有的刺激性气味的挥发性物质含量较少。

通过GC-IMS技术对不同脂质组成的搅打奶油样品中的挥发性有机化合物进行分析, 这些挥发性成分共同构成了搅打奶油的整体风味特征。 其中, 酮类物质是搅打奶油的重要风味组成部分, 主要来源于脂肪酸氧化途径的部分代谢[23], 以及氨基酸和脂肪降解过程中生成的中间产物[24]。 醛类物质是样品中含量最丰富的一类化合物, 通常赋予搅打奶油甜味、 果香及清新的感官特性。 酯类化合物在搅打奶油中具有较低的感官阈值, 对奶油香气的形成起到关键作用。 醇类化合物主要来源于乳糖代谢、 氨基酸代谢、 醛类还原反应以及亚油酸和亚麻酸的降解[25], 其在奶油风味的形成中同样具有重要影响。 此外, 酸类和烃类等物质作为搅打奶油产品的关键风味成分, 也在整体风味构建中发挥着重要作用。

主成分分析(PCA)是一种多变量统计分析方法, 可用于解析样品间挥发性有机化合物组成的差异, 并评估样品间的分类规律及变异特征[26]。 在PCA分析中, 香气特征相似的样品通常在得分图中聚集或重叠, 而香气组成差异较大的样品则会相互分离[27]。 通过PCA对不同脂质组成搅打奶油样品中挥发性有机化合物的分析, 可揭示脂质组成对风味成分的影响, 并进一步探讨二者之间的关联性[28]。 乳脂奶油样品与乳/植脂混合奶油样品和植脂奶油样品之间的分布较分散, 说明不同脂质组成之间风味差异较大, 乳/植脂混合奶油与植脂奶油产品之间风味差异较小, 由图8可看出, 乳/植脂混合奶油样品H3、 H4、 H5中风味物质之间差异较小, 结合图7 中对搅打奶油样品中挥发性有机化合物相对含量进行分析, 说明在三个样品中含有的挥发性有机化合物组成相似, 如庚酮、 戊酮、 丙酮等部分有机化合物含量相似, 风味相近; 三种乳脂奶油样品之间的主要挥发性有机化合物的含量相近, 在图8中分布较为接近, 风味差异较小, 风味较为相似。

本研究系统探讨了不同脂质组成(乳脂、 植脂及乳/植脂混合)对搅打奶油的同质多晶行为、 乳液稳定性、 风味特性及充气性能的影响, 并明确了脂质组成对其品质特性的作用机制。 结果表明, 搅打奶油的甘油三酯主要以三倍链长(3L)纵向堆叠的细针状β '晶型为主, 其中乳/植脂混合的搅打奶油结晶程度较高, 并在0~35 ℃升温过程中发生β 晶型重结晶现象, 导致脂肪球易聚结, 乳液稳定性降低。 这是由于植脂中较多的中长链脂肪酸形成了较多饱和甘油三酯, 而乳脂则富含短链脂肪酸或长链不饱和脂肪酸, 导致甘油三酯的饱和程度较低, 进而降低结晶程度。 乳脂基搅打奶油的平均粒径较小, 乳液稳定性较高, 脂肪聚结程度较低, 充气性能较弱, 起泡率相对较低; 而含植脂的搅打奶油粒径分布呈双峰或多峰特征, 脂肪聚结程度较高, 乳液粘度较大, 并表现出较强的脂肪结晶网络结构(G'> G″), 因此充气性能较好, 表现为搅打时间较短、 起泡率较高、 泡沫硬度相对较大。 相比之下, 乳脂基搅打奶油因乳液稳定性较高, 风味分析结果表明, 乳脂奶油中含有庚酮、 戊酮、 丙酮、 丁酮等多种挥发性化合物, 赋予搅打奶油乳制品典型的清新风味; 而乳/植脂混合搅打奶油的风味特性更接近植脂搅打奶油, 与乳脂搅打奶油存在显著差异, 含有其他特别挥发性化合物如3-甲基丁醛、 甲醇、 丁酸乙酯等多种特殊气味挥发性化合物, 表明植脂的加入对搅打奶油的风味组成具有重要影响。 综上, 脂质组成在很大程度上决定了搅打奶油的同质多晶行为、 流变学特性、 充气性能及风味特性。 本研究不仅为不同脂质来源搅打奶油的品质调控提供了重要的理论依据, 也为脂质优化及新型搅打奶油产品的开发提供了科学指导。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|