作者简介: 胡麟臻, 1984年生,中国地质调查局发展研究中心高级工程师 e-mail: 3774629918@qq.com

在现代农业与环境科学的交叉领域, 受重金属污染的农作物光谱特性变化研究正逐渐成为热点话题。 当农作物遭受重金属污染后, 其内部的生理结构与生化成分会发生改变, 这种改变会直接反映在光谱特征上, 光谱变化所产生的变异信息由此成为了重金属污染监测极为关键的依据。 本研究通过在实验室室内设置不同污染浓度的重金属铜铅玉米盆栽实验, 测定了在不同浓度梯度的铜铅污染环境下玉米叶片的反射率光谱数据, 以及玉米叶片中铜铅含量等关键数据, 进而构建起一套涵盖全面、 数据详实且专属于重金属铜铅污染玉米植株的完整数据集。 并且聚焦于玉米叶片光谱, 从频率域的独特视角切入, 对其全波段以及子波段展开深入探究。 通过创新性地结合时频分析方法, 提出了一种名为叶片敏感光谱区间探测法(SIDM)。 基于SIDM, 进一步提出了叶片光谱的变异特征参数(SVCP), 这些参数犹如农作物受污染状况的 “生物标记”, 对于研究变异特征参数与叶片重金属含量之间的内在关联有着重要意义。 同时, 将其与常规光谱指数对比, 探寻对铜铅污染敏感的光谱区间。 在此基础上, 巧妙地结合非线性时频分布构建了叶片光谱变换方法(STM)。 经过实验验证, STM能够清晰地区分不同铜铅元素污染类别。 SIDM成功地将叶片铜铅污染弱信息进行有效增强与精准提取, 使得原本微弱且难以察觉的污染信号清晰地展现出来。 更为重要的是, 找到了对铜铅污染具有高度特异性的光谱区间, 这为后续开发更为精准高效的重金属污染监测技术奠定了坚实的基础。 而STM则在区分有无重金属污染的光谱差异方面具有优势, 并且能够直观地将玉米受铜铅污染的元素类别区分开来, 有效推动了利用光谱技术进行农作物重金属污染监测领域的发展进程。

In the interdisciplinary field of modern agriculture and environmental science, the study of changes in the spectral characteristics of crops contaminated with heavy metals is gradually becoming a hot topic. When crops are contaminated with heavy metals, their internal physiological structure and biochemical composition change, which is directly reflected in their spectral characteristics. The variation information generated by spectral changes becomes a crucial basis for monitoring heavy metal pollution. This study conducted pot experiments on maize plants contaminated with different concentrations of heavy metals, specifically copper and lead, in the laboratory. It measured the reflectance spectra of maize leaves under various concentration gradients of copper and lead pollution, as well as key data such as the copper and lead content in maize leaves. A comprehensive, detailed, and specialized dataset was constructed for maize plants contaminated with heavy metals copper and lead. And focusing on the spectrum of maize leaves- from a unique perspective in the frequency domain, we will conduct an in-depth exploration of its Full spectral range and sub-spectral range. By innovatively combining time-frequency analysis methods, a method called leaf-sensitive Spectral Interval Detection Method (SIDM) was proposed. Based on SIDM, spectral Variation Characteristic Parameters (SVCP) for leaf spectra were further proposed, which serve as “biomarkers” for crop contamination status and are of great significance for studying the intrinsic correlation between variation characteristic parameters and leaf heavy metal content. Meanwhile, compare it with conventional spectral indices to explore the spectral range sensitive to copper and lead pollution. On this basis, a leaf Spectral Transformation Method (STM) was ingeniously constructed by combining a nonlinear time-frequency distribution. Through experimental verification, STM can clearly distinguish different types of copper and lead pollution. SIDM has successfully enhanced and accurately extracted weak information on copper and lead pollution in leaves, making the originally weak and difficult-to-detect pollution signals visible. More importantly, a highly specific spectral range for copper and lead pollution has been identified, laying a solid foundation for the development of more accurate and efficient heavy metal pollution monitoring technologies in the future. STM has advantages in distinguishing spectral differences between samples with and without heavy metal pollution, and can intuitively categorize the element types of maize contaminated with copper and lead, effectively promoting the development of spectral technology for monitoring heavy metal pollution in crops.

当今时代, 矿山开发活动的持续推进, 以及废水废气的肆意排放等因素, 致使重金属污染问题日益加剧, 形势极为严峻。 其中, 铜与铅元素在土壤环境中不断累积, 含量严重超出标准限值。 在这样的土壤条件下生长的农作物, 其根系会吸收并转运铜铅元素, 使得这些重金属逐步在作物体内沉积。 这种积累现象所带来的危害是多方面且极为严重的, 它不仅会对农作物细胞的内部结构造成不可逆转的物理性破坏, 致使细胞的正常形态与功能无法维持, 还会深度干扰农作物的新陈代谢生理进程, 从根本上打乱其生长发育的节奏与平衡, 最终给农作物的生存与繁衍带来毁灭性的打击, 严重威胁到农业生态系统的稳定与可持续性发展[1]。 在农作物重金属遥感监测领域, 众多研究普遍采取直接运用光谱曲线特征开展污染监测分析的方式, 或是借助影像及光谱特征参数, 对重金属施加于农作物的污染程度予以探究, 以此来评估农作物受重金属污染的状况及其影响程度。 对于差异性较为显著的光谱, 其能够展现出良好的区分效能。 然而, 在面对相似性颇高的光谱时, 方法的灵敏度则显得极为低下, 难以精准地将那些仅有细微差异的相似光谱彼此区分开来。 由于铜铅浓度在一定范围内, 无法引起光谱值产生显著的变化, 因此, 为了更为清晰、 直观地辨别铜铅元素类别, 就必须深入开展光谱去噪以及光谱变换等处理工作。

近年来, 光谱频率域分析在光谱特征研究领域成果颇丰。 可高效剔除光谱数据里的背景噪声, 与此同时, 还能起到数据压缩的效果, 从而为农作物相关研究的数据处理与分析开辟了新路径[2, 3]。 郭辉等借助HA方法处理玉米叶片光谱, 由此得到玉米光谱的谐波振幅, 再依据谐波振幅特征与铜胁迫程度的对应关系, 实现对玉米受铜污染程度的有效探测[4]。 付萍杰等借助时频分析法, 实现了对土壤XRF光谱频域的精准甄别分析以及可视化呈现, 从而为深入探寻铅污染光谱的规律特性与异常信息开辟了全新的途径与视角[5]。 程龙等运用希尔伯特-黄变换(HHT)方法针对玉米叶片展开研究, 着重分析在不同铜污染梯度下, 玉米叶片光谱的Hilbert边际谱所呈现出的变化特征与污染程度, 最终收获了显著的成效[6]。 Liu等利用光谱频率域方法, 构建了CWT-SPA-SVM模型准确地对马铃薯作物的生长阶段进行分类[7]。

农作物的生化成分极为复杂, 其体内即使发生微弱的量变, 也不足以促使光谱曲线出现明显的变化。 诸如叶绿素、 水分、 细胞结构等生理参数, 因变化幅度微小, 所以通常仅能产生极为微弱的光谱效应, 难以从光谱曲线中直观地观测到显著差异。 在这种情况下, 单纯依靠直接分析光谱特征来诊断农作物健康状态, 难以实现理想的效果。 故而, 探寻一种具备更高灵敏度的监测方法, 已然成为农作物重金属遥感监测领域备受关注的研究热点与亟待攻克的关键任务。 本研究以二阶微分、 包络线去除、 Daubechies小波分解以及非线性时频分布方法Choi-Williams分布作为技术手段, 创新性地提出了玉米叶片敏感光谱区间探测方法(spectral interval detection method, SIDM), 并成功构建了适用于不同浓度铜铅污染下叶片光谱的变换方法(spectral transformation method, STM), 实现了对玉米叶片污染程度的精准监测以及铜铅元素的有效识别。

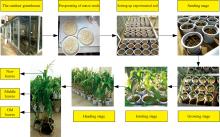

本次实验选取“ 密糯8号” 玉米作为研究对象, 在种植时采用底部带孔且具有不透水性的花盆。 利用CuSO4· 5H2O试剂来配制具有不同浓度铜污染溶液, 其浓度梯度依次设定为0、 50、 100、 150、 400、 600、 800以及1 000 μ g· g-1, 以便开展相关实验研究。 针对每一个设定的污染浓度梯度均设置3组平行实验, 共计24盆实验样本, 图1所示为盆栽实验玉米生长过程。 采用相同的实验设计, 选用Pb(NO3)2试剂来配制相应铅浓度的污染溶液。 当玉米生长至出穗期时, 运用美国SVC公司所生产的型号为SVC HR-1024I的高性能地物光谱仪开展光谱数据的收集工作, 以此获取该时期玉米的相关光谱信息, 为后续研究提供精准的数据基础。 对玉米叶片进行三次光谱测量, 并剔除三组平行测量数据里的异常光谱数据, 计算剩余数据的平均值, 该平均值即作为对应叶片的光谱反射率数值, 以此确保所获取的光谱反射率数据能够精准反映玉米叶片的真实光谱特征。 最后一次完成对叶片光谱的测定工作之后, 把每一株玉米的叶片小心剪下, 分别装入事先预备好且已标注编号的信封之内, 随后将封装好的叶片样品及时送往具备专业资质的相关单位, 以便对叶片中的重金属含量进行精确测定。

1.2.1 光谱范围选择

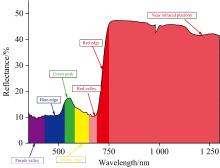

植物光谱在1 300~2 500 nm区间受水分与大气的干扰颇为显著, 尤其在1 300~1 600 nm(1 400 nm附近)以及1 830~2 008 nm(1 900 nm附近)这两个波段, 因水分的强烈吸收致使反射率曲线形成了极为明显的波谷, 数据呈现出较大异常[8], 对实验造成了极为严重的干扰。 鉴于此, 本研究选取了350~1 300 nm这一区间的叶片光谱来开展相关研究工作。

光谱一阶微分(first-order differentiation, FD)在消除光谱基线偏移方面效果显著, 而二阶微分(second-order differentiation, SD)不仅能有效消除光谱基线偏移, 对于光谱的线性趋势去除同样表现出极佳的效能, 二者在光谱数据处理中各有独特作用与重要价值[9]。

包络线去除(continuum removal, CR)能够有效凸显光谱曲线所蕴含的吸收与反射等各类特性, 通过将这些特性置于统一的光谱背景之下, 方便与其他光谱曲线特征值进行对比分析。 而小波变换则是借助一族函数来逐步逼近待分析的信号, 从而实现对信号的多尺度分解与特征提取。 在研究过程中, 运用Db6小波对处于350~1 300 nm范围的玉米原始光谱进行分解, 在将其分解为不同层数时发现, 当把光谱分解至6层时, 恰好能够达到提取并增强玉米重金属污染微弱信息的目的[10]。

Cohen类的时-频分布可理解为是能量和能量密度相互交织融合而形成的一种混合分布形式, 而以高斯窗函数为基础构建的谱图, 代表着从能量密度分布逐步迈向能量分布过程中的一种极限状态。 Choi-Williams分布本质上是在Cohen类时-频分布体系里选取特定的核函数所形成的, 其属性同样归属于一种能量分布类型, 表达式如式(1)[11]

式(1)中, x为待分析的信号(可带入光谱信号计算), t为时间, Ω为频率, τ是时移, θ是频移, u为积分变量, σ为核函数的调节参数(σ> 0), 控制交叉项抑制强度。

光谱信号的时频分析方法是当前信号处理领域中进行研究的非常热点的方向, 可以用时频分析方法对光谱信号的时变频谱特征进行精确地表明[12]。 时间域的分析抽取出必需的特征量, 所研究的是光谱信号本身的形态随着时间而变化的规律, 进而能够作为判别光谱信号以及识别光谱信号的依据。 但是频率域分析主要研究的是能量随着时间变化的规律, 亦或是光谱信号的功率问题, 从而能够在进一步处理光谱信号时, 提供必需的依据和手段。 可以通过运用时频分析的方法对光谱信号进行分析, 不仅能够反映光谱信号的频率的内容, 也能够反映频率的内容随着时间变化的规律[13]。 已有研究结果表明, 利用时频分布方法可以增强重金属污染下植被光谱弱信息, 使得原本微弱且难以察觉的污染信号清晰地展现出来[14]。

1.2.2 敏感光谱区间

为了深入探索对铜铅污染特别敏感反应的光谱区间, 研究工作从两个不同的维度展开, 即分别针对玉米叶片光谱处于350~1 300 nm之间的全波段以及该范围内的各个子波段。 首先, 针对铜铅污染环境下叶片的原始光谱进行去噪处理, 以提升数据质量。 然后, 提出叶片光谱的变异特征参数(spectral variation characteristic parameters, SVCP), 包括变异光谱反射率(variation spectral reflectivity, VS)、 变异小波系数(variation wavelet coefficient, VW)以及变异Ddcr值(variant Ddcr value, VD)。 最后, 基于光谱变异特征参数, 获得对铜铅污染敏感的光谱区间, 为后续甄别不同重金属铜铅元素类别提供方向。 光谱变异特征参数公式如式(2)— 式(4)

式(2)— 式(4)中: VS、 VW 和VD分别为变异光谱反射率、 变异小波系数和变异Ddcr值; λ i+1、 λ i分别为波长i+1、 波长i; S(λ i+1)、 S(λ i)分别为波长i+1对应的光谱反射率、 波长i对应的光谱反射率; W(λ i+1)、 W(λ i)分别为波长i+1对应的小波系数、 波长i对应的小波系数; D(λ i+1)、 D(λ i)分别为波长i+1对应的Ddcr值、 波长i对应的Ddcr值。

为探究光谱变异特征参数与叶片重金属含量之间的相关性, 采用皮尔逊相关系数R(Pearson correlation coefficient)以及均方根误差RMSE(root mean square error)计算指标。 同时为了获得对铜铅污染敏感的光谱区间, 将光谱变异特征参数与常规重金属污染监测相关光谱指数进行对比(表1)。

| 表1 重金属污染监测相关光谱指数 Table 1 Spectral indices related to heavy metal pollution monitoring |

敏感光谱区间* 1: 在不同铜铅污染浓度下, 玉米叶片的光谱区间内光谱变异特征参数与相应叶片铜铅含量的相关关系均优于常规光谱指数, 且光谱区间内所有相关性的绝对值不低于0.6。

1.2.3 铜铅元素甄别

根据光谱区间探测法— SIDM所识别的对铜铅污染敏感的光谱区间, 确定用于铜铅甄别的光谱范围。 然后, 结合非线性时频分布方法中的Choi-Williams分布, 构建叶片光谱变换方法— STM, 实现对不同铜铅元素污染类别的有效区分。

叶片光谱变换方法— STM计算步骤如下:

①分别对重金属Cu2+、 Pc2+胁迫下玉米叶片老叶(O)、 中叶(M)、 新叶(N)的光谱数据进行二阶微分(DD)和包络线去除(CR)处理后, 从光谱域转换到频率域上, 结合时频分析方法进行Daubechies小波分解, 获取第6层小波系数。

式(5)中: λ i-1、 λ i、 λ i+1为相邻波长; R(λ i-1)、 R(λ i+1) 为波长λ i-1、 λ i+1对应的光谱反射率; D(λ i)为波长λ i对应的一阶微分值。

式(6)中: λ j为波段j的波长值; Rj为第j波段原始的光谱反射率值; Rend以及Rstart为凸起的峰值点之间某一段吸收曲线中末端点以及起始点的原始光谱反射率值; λend以及λstart则是该段吸收曲线中的末端点波长以及起始点波长, CRj是去除包络线的值。

f(t)信号的小波分解变换

式(7)中: a、 b是尺度以及平移因子, 它们的变换能够达到平移以及伸缩时间窗口的目的; φ(t)是母小波, φ a, b(t)是基函数, a和b的变换之后便得到了基函数。

②通过确定变异特征参数SVCP与叶片重金属含量的相关关系, 探寻对重金属Cu2+、 Pb2+胁迫污染响应特别敏感的叶片类型和波段区间。

③最后结合Choi-Willianms分布[非线性时频分布方法, 其公式如式(1)], 完成叶片光谱变换方法— STM的运算。

为了探寻对铜铅污染的敏感光谱区间, 将研究光谱(350~1 300 nm)划分为7个子波段区间(图2)。

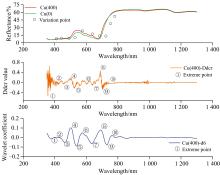

分别对各浓度铜铅污染下叶片光谱进行二阶微分(SD)、 包络线去除(CR)处理, 获得Ddcr数据。 然后分别进行Db6小波6层分解, 得到第6层的小波系数。 以Cu(400)为例, 所得结果如图3所示。

| 图3 光谱信号变异点、 Ddcr曲线极值点与小波系数极值点Fig.3 Spectral signal variation points, Ddcr curve extremum points, and wavelet coefficient extremum points |

分析图3可知, 在变异点处, 受铜铅污染的光谱反射率比未受污染的光谱反射率略大。 表明受铜铅污染后, 叶片光谱发生变异。 变异点对应着小波系数的极值点, 进行SIDM处理后, 能对光谱变异点的出现位置作定量计算和分析。 多个变异点构成变异范围, 变异范围主要集中在350~800 nm。 以Cu(400)为例, 对光谱的变异特征参数进行详细统计, 统计结果如表2所示。

| 表2 光谱信号变异点、 Ddcr曲线极值点和小波系数极值点及光谱信号变异参数统计结果 Table 2 Statistical results of spectral signal variation points, Ddcr curve extreme points, wavelet coefficient extreme points, and spectral signal variation parameters |

同理, 对各污染浓度下的光谱变异特征参数进行详细统计, 并对8个光谱区间内的光谱变异特征参数总和与叶片重金属含量的相关关系进行计算(如果某个污染浓度下光谱区间内没有变异点, 则此光谱区间内的光谱变异特征参数总和为0), 统计结果如表3 所示。 常规的重金属污染监测相关光谱指数计算结果如表4所示。

| 表3 不同波段区间内叶片光谱信号变异参数统计及相关关系计算结果 Table 3 Statistical analysis and correlation calculation results of spectral signal variation parameters of leaves in different frequency bands |

| 表4 常规的重金属污染监测相关光谱指数计算结果 Table 4 Calculation results of spectral indices related to conventional heavy metal pollution monitoring |

由表3、 表4可得, 不同铜污染浓度下, 8个光谱区间内光谱变异特征参数的最大均方根误差(RMSE=11.275 2), 皮尔逊相关系数(R)最小的绝对值(|R|=0.049 7); 常规光谱指数的最小均方根误差(RMSE=29.305 7), 皮尔逊相关系数(R)最大的绝对值(|R|=0.5543), 所以光谱变异特征参数较常规光谱指数更有效。 同时结合敏感光谱区间(* 1)的要求可得, 不同浓度铜污染下叶片的敏感光谱区间(表5)。 同理可得, 不同浓度铅污染下叶片的敏感光谱区间(表5)。

| 表5 铜铅胁迫下叶片光谱敏感波段区间 Table 5 Sensitive spectral bands of leaves under copper and lead stress |

根据所得铜铅污染下玉米叶片敏感光谱区间(表5), 选取350~750 nm的光谱范围利用STM变换分析进行铜铅元素甄别。 采用每个浓度下三盆玉米的平均光谱作为实验组数据, 取第一盆的平均光谱作为验证组数据。

利用叶片光谱变换方法STM将350~750 nm的叶片光谱变换到频率域进行分析, 可得不同铜铅污染浓度下的光谱等高线分布图(图4, 图5)。 从图中可以看出, Cu(0)N、 Pb(0)N 等高线分布相同, 呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” (每张小图中最上面和最下面的为蓝色“ 穹顶” ), 分别各一个蓝色环状等高线(每张小图中虚线椭圆包含的部分为蓝色环状等高线)。 有铜铅污染的等高线, 均呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” , 蓝色环状等高线均不止一个。

| 图4 不同铜污染浓度下叶片光谱的STM变换-实验组Fig.4 STM transformation of leaf spectra under different copper pollution concentrations-Experimental group |

| 图5 不同铅污染浓度下叶片光谱的STM变换-实验组Fig.5 STM transformation of leaf spectra under different lead pollution concentrations-Experimental group |

铜污染浓度相对较低时[Cu(50)至Cu(600)], 等高线呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” , 分别各三个蓝色环状等高线; 铜污染浓度相对较高时[Cu(800)至Cu(1 000)], 等高线呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” , 分别各四个蓝色环状等高线。 随着铜污染浓度增加, 上下蓝色“ 穹顶” 间距逐渐减小。 铅污染浓度相对较低时[Pb(50)至Pb(150)], 等高线呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” , 分别各四个蓝色环状等高线; 铅污染浓度相对较高时[Pb(400)至Pb(1 000)], 等高线呈现出上下对称分布, 且上下均出现蓝色“ 穹顶” , 分别各三个蓝色环状等高线。 随着铅污染浓度增加, 上下蓝色“ 穹顶” 间距逐渐减小。

验证组所得结果与实验组的结论一致。 因此, 该方法可识别无重金属污染与有重金属污染的光谱差异, 同时直观地区分玉米受重金属污染的元素类别。

从频率域角度, 结合时频分析方法, 提出了叶片敏感光谱区间探测法— SIDM; 结合非线性时频分布构建了叶片光谱变换方法— STM, 得到如下结论: (1)SIDM能够有效地增强和提取叶片铜铅污染弱信息, 准确地定位出因铜铅污染引起变化的光谱变异位置, 其变异范围主要集中在350~800 nm。 (2)光谱变异特征参数(变异光谱反射率VS、 变异小波系数VW和变异DDCR值VD)能定量地反映玉米叶片在不同浓度铜铅污染下的光谱变异性。 (3)通过分析光谱变异特征参数与叶片重金属含量的相关性, 并与常规光谱指数进行比较, 获得了对铜铅污染的敏感光谱区间。 (4)以频率域为基础的光谱STM变换可以区分无重金属污染与有重金属污染的光谱差异, 同时直观地区分玉米受铜铅污染的元素类别。

本研究可用于监测玉米叶片铜铅污染, 并为其他农作物重金属污染研究提供一定的理论支持。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|