作者简介: 郭 辉, 1979年生,安徽理工大学空间信息与测绘工程学院副教授 e-mail: 147186529@qq.com

煤炭大规模高强度开采致使地表产生裂隙, 裂隙破坏土壤结构, 影响土壤质量与生长力。 为对采煤拉张裂隙区土壤有机质(SOM)含量快速估测, 以淮北市朱庄煤矿3522工作面采煤拉张裂隙区为研究区, 采集了裂隙区土壤样本, 并测定了土壤样本光谱与有机质含量。 对原始光谱进行倒数之对数(LR)、 一阶导数(FD)和连续统去除(CR)等3种光谱变换后, 通过计算光谱中任意两个波段组合的差值指数、 比值指数和归一化指数, 应用皮尔逊相关系数(PCC)结合最大相关最小冗余算法(mRMR)分别提取一维光谱波段和二维光谱指数, 最后基于偏最小二乘(PLSR)和极端梯度提升(XGBoost)等两种算法, 构建了裂隙区SOM估测模型, 并对模型精度进行检验和评价。 实验结果表明: (1)高强度采煤导致地表裂隙产生, 加速了土壤中SOM、 细小土壤颗粒流失, 研究区SOM变异系数达61.32%; (2)无论是一维光谱波段还是光谱指数, FD预处理光谱的模型精度最优; (3)对比一维光谱波段, 差值指数(DI)、 比值指数(RI)和归一化指数(NDI)与SOM相关性更优, FD-DI指数相关性最高, 其最大相关系数为0.88; (4)使用PCC结合mRMR算法筛选光谱波段及光谱指数, 减少输入变量数量的同时保持了模型性能, 基于XGBoost的模型精度优于PLSR模型, 其中FD-NDI-XGBoost模型精度最佳, 其 R2、 RMSE和RPD分别为0.83、 0.49 mg·kg-1和2.44。 实验研究结果可为采煤拉张裂隙区土壤有机质的高光谱估测提供一定的技术参考。

The large-scale and high-intensity mining of coal leads to the formation of cracks in the ground, which destroy the structure of the soil and affect the soil quality. To quickly estimate the content of soil organic matter (SOM) in the coal stretching fissure area, soil samples were collected from the fissure area at Zhuzhuang coal mine, Huaibei City, China. The spectrum and SOM content of the soil samples were then determined. Inverse log reflectance (LR), first order differential reflectance (FD), and continuum removal(CR) were performed on the original spectrum. Then, the difference index, ratio index, and normalized difference index of any two band combinations were calculated. The Pearson correlation coefficient (PCC) was combined with the maximum relevance minimum redundancy (mRMR) algorithm to extract one-dimensional spectral bands and two-dimensional spectral indices, respectively. In the end, the two algorithms, PLSR and eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), were used to construct a SOM content estimation model for the mining fissure area. The accuracy of the model was then tested and evaluated. The results show that: (1) The high intensity mining of coal leads to the formation of cracks in the ground, which destroys the structure of the soil and affects the soil quality. It also accelerates the loss of SOM and fine soil particles in the soil, and the coefficient of variation of SOM in the study area reaches 61.32%; (2)Regardless of one-dimensional spectral band or spectral index, the model based on FD spectrum has the highest accuracy; (2) The correlation between the two-dimensional spectral index and SOM content is significantly better than that of the one-dimensional spectral band, and the prediction model based on the spectral index has higher prediction accuracy; (3) Compared with the one-dimensional spectral band, the difference index (DI), ratio index (RI), and normalized difference index (NDI) have a stronger correlation with SOM, and the FD-DI index has the highest correlation, with a correlation coefficient of 0.88; (4) The accuracy of XGBoost based model is better than PLSR model, among which FD-NDI-XGBoost model has the highest accuracy, and its R2, RMSE and RPD are 0.83, 0.49 mg·kg-1 and 2.44, respectively. The experimental results can provide a technical reference for the hyperspectral estimation of SOM content in the coal mining tensile fracture area.

“ 两淮” 矿区是我国东部重要的煤电基地, 同时也是重要的粮油生产基地。 由于煤炭长期高强度持续开采, 带来了地表裂隙、 耕地损毁、 土壤质量退化等地质环境问题[1, 2, 3, 4]。 采煤地表裂隙会改变土壤内部结构, 加速有机质流失和细颗粒迁移, 导致土壤质量下降[5, 6]。 土壤有机质(soil organic matter, SOM)为影响土壤质量的重要微观元素, 开展拉张裂隙区土壤有机质含量高光谱估测具有重要意义。

遥感技术特别是高光谱遥感因其能捕捉土壤理化性质及其变化的光谱响应特征, 已成为土壤中SOM等微观元素监测重要且有潜力的手段[7]。 王荐一等[8] 以辽宁省黄土状母质发育土壤为研究对象, 利用一阶导数变换提高了SOM的估测精度; Zheng等[9]在滨海农田土壤中利用弓曲差建立了SOM的估测模型。 该类方法存在一定局限性, 单波段难以充分反映光谱协同效应, 而固定波段组合的光谱指数又缺乏环境适应性, 因此, 任意波段间耦合计算的光谱指数得到发展[10, 11], 如洪永胜等[12]通过构建归一化光谱指数实现了耕层SOM的定量反演。 此外, 在矿区土壤有机质遥感监测方面, 有关学者也开展相关研究, 例如, 陈玮等[13]探讨了无人机高光谱数据用于以山西省长治王庄煤矿周边不同沉陷阶段的耕地土壤SOM含量的适用性; 赵鑫等[14]以山西省褐土带典型采煤沉陷区为例, 利用地表反射率和室外实地采集的样本数据对褐土带煤矿开采沉陷区土壤SOM含量进行了反演。 目前, 针对采煤裂隙区土壤有机质遥感监测少有研究, 已有方法在采煤裂隙区的适用性也有待进一步验证。 此外, 现有高光谱分析方法在土壤有机质反演中存在光谱特征多重共线性等问题[15]。

综上, 以淮北朱庄煤矿3522工作面采煤拉张裂隙区为研究区域, 提出改进的特征选择策略, 结合皮尔逊相关性分析与最大相关最小冗余(maximum relevance minimum redundancy, mRMR)算法的协同应用, 该方法不仅考虑了波段与SOM含量的相关性, 同时量化特征间的冗余度, 顾及对高维数据和特征共线的问题, 并在此基础上引入极端梯度提升(eXtreme gradient boosting, XGBoost)算法[16]构建非线性预测模型, 通过与传统偏最小二乘(partial least squares regression, PLSR)模型的对比分析, 评估其在实验裂隙区SOM含量估测中的能力。

研究区位于安徽省淮北市朱庄煤矿3522工作面地表拉张裂隙区, 如图1所示, 土壤类型主要为潮土与半水成土纲的砂姜黑土。 受工作面回采影响, 在平行于工作面风巷、 下沉盆地坡地形成了拉张裂隙, 坡地北高南低, 坡度约2° ~3° 。

以C1裂隙为对象, 其东西走向长约70 m, 裂隙宽度范围2~15 cm。 垂直于C1裂隙分别向南、 北两方向每隔0.5 m布设一个采样点, 每点采样深度1 m, 裂隙以北、 以南分别间隔10和20 cm使用土钻分层方法采集一个土壤样本, 采样点布设如图1(b)所示。 共计采集90份土壤样本, 样本去除动植物残体和石砾, 经实验室风干、 研磨等处理, 过20目筛后装入袋中待测。 每份土样平均分为2份, 一份用于SOM含量测定, 一份用于光谱采集。

SOM含量采用实验室重铬酸钾外加热法测定。 在室内, 使用ASD FieldSpec4 测定样本光谱, 其波段范围350~2 500 nm, 波段间隔1 nm。 所用光源为50 W卤素灯, 距土样30 cm, 光源天顶角为45° , 光纤探头置于样本正上方5 cm处, 每个样本进行20次测量, 取平均值作为该样本的光谱数据。 使用ViewSpecPro 软件去除异常光谱, 最终得到88份土壤光谱数据。

光谱在350~399和2 451~2 500 nm等波段信噪比较低, 去除这两段光谱数据, 保留400~2 450 nm波段作为原始光谱。 为减弱杂散光、 基线漂移及背景噪声等对光谱数据的影响, 应用Savitzky-Golay卷积平滑后分别进行倒数之对数(inverse-log reflectance, LR)[17]、 一阶导数(first order differential reflectance, FD)[18]和连续统去除(continuum removal, CR)[18]等3种光谱变换。

光谱指数通过不同波段之间的光谱反射率耦合计算得到, 波段组合具有协同效应, 相较于单波段, 具有更丰富的特征信息[19]。 研究中, 首先按5 nm间隔重采样, 随后对4种光谱形式下的波段进行组合运算, 构建差值指数(difference index, DI)、 比值指数(ratio index, RI)和归一化指数(normalized difference index, NDI)等三种光谱指数, 其计算公式如式(1)— 式(3)

式(1)— 式(3)中, Ri和Rj分别代表i和j波段的土壤样本光谱反射率。

1.4.1 皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient, PCC)用于衡量两个变量X和Y之间的线性相关性, 其值介于-1~1 之间, 相关系数的绝对值越接近于1表示两个变量之间的线性相关性越强, 其中正值表示正相关, 负值表示负相关。 计算公式如式(4)

式(4)中, n为样本数,

1.4.2 最大相关最小冗余

在信息论中, 互信息(mutual Information, MI)用于衡量两个随机变量之间相互依赖程度[20]。 互信息值越大, 两个随机变量之间的依赖性越强, 反之则表示它们之间的关联程度越低。 互信息定义如式(5)

式(5)中, P(xi)、 P(yj)分别表示随机变量x、 y的概率密度, P(xi, yj)表示x、 y的联合概率密度, I(x, y)表示x与y之间的互信息。

最大相关最小冗余(maximum relevance minimum redundancy, mRMR)通过计算特征与目标变量之间的互信息以及特征之间的互信息, 来确定最佳的特征子集。

式(6)— 式(8)中, D为特征与目标变量之间的互信息, R(S)为特征之间的互信息, |S|为特征个数, y为目标变量, xi和xj分别为特征集合中的元素, 代表最大相关最小冗余值。

为保证训练集能代表样本的统计数据特征, 通过Kennard-Stone(KS)[21]算法对88个样本数据进行划分, 选取2/3的样本作为训练集, 1/3的样本作为测试集。 在光谱特征选择中, 分别对光谱波段和构建的光谱指数独立进行筛选。 首先根据相关系数满足指定阈值的条件筛选光谱波段和光谱指数, 随后结合mRMR算法进一步提取敏感波段和敏感光谱指数, 作为输入变量构建裂隙区SOM含量估测模型, 其数据处理流程如图2所示。

应用的模型分别是偏最小二乘回归(PLSR)和XGBoost, 模型的实现均基于Python 3.9.7软件。 PLSR是一种线性回归模型, 可有效解决变量之间的多重共线性问题。 XGBoost模型基于梯度增强方法开发改进, 核心是采用集成思想, 将多个弱学习器整合为一个强学习器[18]。 PLSR的主成分数采用留一交叉验证法确定, XGBoost模型的参数通过随机搜索确定。 选用决定系数(determination coefficients, R2)、 均方根误差(root mean of squared error, RMSE)与相对分析误差(relative percent deviation, RPD)作为评价指标。 R2的值越接近1, RMSE越接近0, RPD越大, 模型的预测能力越好。

对裂隙区土壤样本SOM含量进行统计, 结果如表1所示。 经分析, 裂隙区SOM含量在0.26~7.06 g· kg-1之间, 平均值为2.42 g· kg-1, 依据全国第二次土壤普查养分分级标准, 对研究区88个土壤样品按养分的高低分为4个等级(> 5、 3~5、 2~3和< 2 g· kg-1)。 SOM总体偏度呈正值, SOM含量属于非正态分布, SOM总体变异系数为61.32%, 根据土壤科学研究中变异系数对土壤性质变异程度的划分标准[22], 其属于高等强度变异。

| 表1 裂隙区SOM变异特征 Table 1 Statistics of soil organic matter content in fissures |

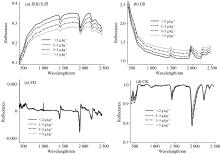

设置SOM含量> 5、 3~5、 2~3和< 2 g· kg-1共4个区间范围, 计算各区间土壤光谱反射率平均值, 得到研究区土壤样本4个区间对应平均光谱曲线, 如图3所示。 图3(a)中, 不同SOM含量的土壤样本光谱曲线形态和走势相似, 但随着SOM含量的增加, 土壤光谱反射率逐渐降低, 在波段1 400、 1 900和2 200 nm处有三个明显的吸收谷, 其中1 400和1 900 nm处的吸收谷通常被认为与水分的吸收带有关[23], 而波长为2 200 nm附近的吸收带主要是由于有机质中— OH官能团的伸缩振动和转角振动的合频跃迁引起[24]。 此外, 在波段2 300 nm附近存在一个与有机质相关的C— H特征峰[25]。 图3(b)— (d)为经过倒数之对数、 一阶导数和连续统去除等处理后的光谱曲线, 其光谱曲线的波谷和波峰更加突出。

2.3.1 土壤光谱与SOM的一维相关分析及波段筛选

利用皮尔逊相关系数法计算原始光谱及LR、 FD、 CR光谱各波段反射率与SOM含量间的相关性, 结果如图4所示。 图4中, 原始光谱、 LR光谱与SOM含量的相关系数曲线变化较平缓, 其中原始光谱与SOM呈负相关, 而LR光谱呈正相关。 FD、 CR光谱与SOM含量的相关系数在零值附近波动, 曲线峰谷特征明显, 易于识别关键波段。 此外, FD、 CR光谱与SOM含量在部分波段上的相关性显著高于原始光谱和LR光谱, 其中最大相关系数分别达到0.85(1 878 nm)和0.78(2 340 nm), 而原始光谱和LR光谱的最大相关系数分别为0.71(528 nm)和0.72(579 nm)。 根据相关系数绝对值|r|≥ 0.7的标准, 初步选取波段数量分别为: 原始光谱144个波段, LR光谱207个波段, FD光谱262个波段, CR光谱54个波段。 为进一步减小冗余信息, 提高特征选择的代表性, 使用mRMR算法对满足相关性要求的波段进行优化筛选。 设置特征个数N为20, 选取的光谱波段参与后续建模。

筛选后的波段分布如图5, 由图5可分析出, 原始光谱中SOM特征波段主要集中在400~600 nm可见光波段, 与前人研究结果基本吻合[26, 27, 28, 29]。 预处理后的光谱改变了SOM特征波段的分布。 LR光谱与原始光谱的特征波段基本一致, 主要集中在450~700 nm, 而FD预处理增强了1 300、 1 900、 2 200和2 300 nm波段处的相关性, CR预处理则增强了1 800~1 900 nm区间的相关性。 总之, FD预处理在增强波段的相关性方面表现更为突出, 不仅保留了400~600 nm 波段有效信息, 还使近红外区域(1 300~2 500 nm)新的敏感波段得以显现。

2.3.2 基于一维光谱波段的SOM估算结果

利用R、 LR、 FD和CR的特征波段建立裂隙区SOM含量的回归模型, 结果如表2所示。 基于一阶导数光谱的回归模型效果最好, PLSR和XGBoost模型测试集的R2分别为0.73和0.78; 基于原始光谱和LR光谱的回归模型预测效果一般, R2均大于0.6小于0.7; 基于CR光谱的回归模型的预测能力较差, 其测试集的R2均不足0.6。 总体来看, 基于FD光谱的XGBoost模型效果最好, 其RPD大于2.0, 能够实现裂隙区SOM含量的估测。

| 表2 不同估算模型预测精度 Table 2 The prediction accuracy of different estimation models |

2.4.1 土壤光谱与SOM的二维相关分析及光谱指数筛选

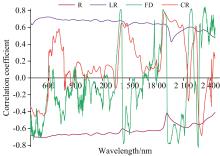

图6为研究区SOM含量与不同波段组合的光谱指数的相关性图, 展示了各波段组合的相关性强度分布。 在原始光谱中[图6(a)— (c)], SOM含量与DI相关性较高的波段组合主要分布在1 900~2 400 nm处, 相关性最高的波段组合为2 365和2 305 nm, 相关系数为0.855。 SOM含量与RI和NDI相关性较高的波段组合范围与DI一致, 但相关系数绝对值稍低, 最大相关系数分别为0.822和0.821。 在LR光谱中[图6(d)— (f)], SOM含量与DI、 RI、 NDI相关性较高的波段组合分布与原始光谱一致, 与DI的相关性不如与RI、 NDI的相关性高, 最大相关系数仅为0.821, 对应的波段组合是2 210和2 280 nm。 SOM含量与RI和NDI的相关系数绝对值均高达0.857。 在FD和CR光谱中[图6(g)— (l)], 相关性较高的波段组合分布散且范围窄, SOM与DI、 RI和NDI的相关性图分布一致。 FD光谱与SOM相关系数比CR高, 其中FD光谱的差值指数DI与SOM相关性最高, 相关系数最大为0.879, 对应的波段组合为1 340和2 255 nm。

表3中列出了光谱指数与SOM含量相关性最大的波段组合, SOM与光谱指数的相关系数比一维光谱波段高。 一维光谱对SOM的响应在可见光区域, 这主要源于有机色团(如胡敏酸)和金属氧化物的电子跃迁效应。 光谱指数则在1 900~2 400 nm波段组合处与SOM含量具有强相关性, 这是由于该区域能捕获有机分子中C— H、 N— H等化学键的分子振动及有机矿物相互作用等复合特征[30]。 可见光区主要反映SOM的表观颜色特征, 而短波红外组合则更直接关联有机质的分子组成和官能团信息[31]。 选择与SOM相关系数绝对值|r|≥ 0.7的光谱指数, 并利用mRMR算法进一步对光谱指数筛选。 设置特征个数N为20, 选取的光谱指数参与后续建模。

| 表3 不同光谱指数的SOM敏感光谱指数统计 Table 3 The statistics of SOM sensitive spectral indices of different spectral indices |

2.4.2 基于二维光谱指数的SOM估算结果

利用R、 LR、 FD和CR光谱的DI、 RI、 NDI三种光谱指数建立采煤拉张裂隙区SOM含量的估算模型, 具体结果见表4。 原始光谱构建的模型中DI-PLSR模型效果最好, 测试集R2为0.79, RMSE为0.53 mg· kg-1, RPD为2.26; LR、 CR光谱构建的模型效果较原始光谱提升不大, 测试集的最大R2分别为0.78、 0.76, 对应的模型分别是是LR-RI-XGBoost、 CR-RI-XGBoost; FD光谱构建的模型测试集RPD均大于2.0, 相比于其他光谱数据建立的模型估算效果较好。 经分析得出, FD-NDI-XGBoost模型效果最好, 其测试集R2为0.83、 RMSE为0.49 mg· kg-1、 RPD为2.44。

| 表4 不同估算模型预测精度 Table 4 The prediction accuracy of different estimation models |

综合评估R、 LR、 FD、 CR四种光谱数据, 并对比一维光谱波段与二维光谱指数建立的SOM预测模型, 模型评价指标如图7所示。

对于不同预处理后的光谱数据, 研究区SOM含量模型估测效果依次为FD> LR≈ R> CR。 其中, FD处理能显著提升模型的估测精度, 其一维光谱波段模型R2> 0.73, 较原始光谱模型(R2> 0.60)提升21.7%; 光谱指数模型R2> 0.77, 较原始模型(R2> 0.71)提升8.5%。 这主要与FD处理能有效抑制土壤背景噪声和基线漂移有关[20]; 一维光谱波段与二维光谱指数对比分析表明, 基于光谱指数构建的模型预测精度显著优于一维光谱波段模型, 这主要由于光谱指数通过特定波段的非线性耦合不仅能放大有机质特征波段的响应, 更能有效捕捉化学键振动及有机矿物相互作用等复合特征[30, 31]; 从模型的角度来看, PLSR和XGBoost均表现良好, 基于XGBoost的模型精度略高于PLSR模型, 这可能源于XGBoost算法独特的建模过程, 其基于决策树的集成学习框架能够通过自适应处理非线性关系, 并利用boosting策略优化特征交互, 从而更有效地挖掘光谱数据的深层特征[18]。 原始光谱反射率范围较大, 数值均为正值且差异明显, 适合构建差值指数DI; FD光谱值范围较小, 包含正负值, 归一化处理可以消除量纲影响, 能有效放大其微分后的特征差异。

(1)煤炭高强度持续开采导致地表裂隙发育, 裂隙破坏土壤结构, 加速降水和地表径流的渗透, 且加速了土壤中SOM、 细小土壤颗粒的流失。 研究区SOM变异系数为61.32%。

(2)LR、 FD和CR等3种预处理方法可突出光谱特征, 其中FD处理的光谱数据无论采用一维波段还是光谱指数建模, 精度都高于其他预处理方法。

(3)在一维光谱波段和二维光谱指数用于SOM估测中, 差值指数(DI)、 比值指数(RI)、 归一化指数(NDI)与SOM含量的相关性优于光谱波段。 特别是LR光谱构建的比值指数RI与SOM含量的相关系数达到0.86, 较一维LR光谱数据(r=0.72)提高了0.14。 基于FD光谱的差值指数(DI)与SOM的相关系数最大, 其值为0.88。 基于光谱指数DI、 RI、 NDI构建的模型预测精度也比一维光谱波段更高。

(4)使用PCC结合mRMR算法筛选光谱波段及光谱指数, 减少输入变量数量的同时保持了模型性能。 基于XGBoost的模型精度优于PLSR模型, 其中FD-NDI-XGBoost模型的精度最高, 其R2、 RMSE和RPD分别为0.83、 0.49 mg· kg-1和2.44。

下一步实验研究中, 将对照非裂隙区土壤, 进一步探究裂隙扰动对土壤光谱特征及SOM含量估测模型的影响; 此外, 将融合地形等环境因子, 构建多源数据融合SOM含量估测模型, 以增强模型的泛化能力。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|