作者简介: 史广源, 1999年生,航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室(西北工业大学)博士研究生 e⁃mail: sgy@mail.nwpu.edu.cn

围绕激光冲击强化(LSP)过程中等离子体光谱现象展开, 旨在研究光谱特性与表面完整性之间的关联规律, 并提出一种基于等离子体光谱的在线监测方法, 用于实现LSP过程的智能化监控。 首先介绍了激光冲击强化过程等离子体光谱采集装置相关参数, 并对LSP过程中的等离子体特性进行了详细分析。 利用N Ⅱ 500.515 nm和N Ⅱ 399.5 nm两条谱线结合玻尔兹曼双线法, 估算出等离子体表观温度在16 000~22 000 K, 并通过Hα 656.27 nm谱线计算得出电子数密度约为2.287~3.612×1016 cm-3。 随着激光功率密度的增加, 等离子体温度和电子数密度呈现整体上升趋势, 但受LSP过程的时空不稳定性影响, 这些参数存在一定波动性。 其次, 深入研究了LSP对γ-TiAl合金表面完整性的强化效果。 实验发现, 随着激光功率密度的增加, 表面残余应力从初始的-61.498 MPa逐步增加至-444.224 MPa, 表面维氏硬度从317.8 HV提升至385.5 HV。 基于这些实验数据, 以Hα线和N Ⅱ 500.515 nm线强度比为自变量, 分别构建了表面残余应力和维氏硬度的多项式拟合模型, 决定系数 R2均超过90%, 为表面完整性定量预测提供了科学依据。 此外, 为实现LSP过程的高效在线监测, 本研究提出了一种基于CNN-Transformer深度学习架构的端到端监测方法。 该模型通过处理等离子体光谱数据, 对LSP过程进行监测。 实验表明, 该方法的分类准确率高达99.3%, 展现了在LSP过程在线监测中的高效性和可靠性。 综上所述, 本研究通过结合物理建模与深度学习技术, 探索了LSP过程中等离子体光谱与表面完整性的关联规律, 为LSP的智能化在线监测提供了新颖可靠的解决方案。

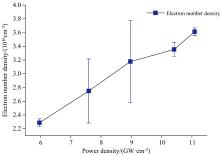

This study focuses on the plasma spectroscopy phenomena during the Laser Shock Peening (LSP) process, aiming to explore the correlation between spectral characteristics and surface integrity. It proposes an online monitoring method based on plasma spectroscopy to enable intelligent monitoring of the LSP process. First, the parameters of the plasma spectroscopy acquisition system are introduced, followed by a detailed analysis of the plasma characteristics during LSP. Using the Boltzmann two-line method with N Ⅱ 500.515 nm and N Ⅱ 399.5 nm spectral lines, the apparent plasma temperature is estimated to range between 16 000 and 22 000 K. Additionally, the electron density, calculated using the Hα 656.27 nm spectral line, is approximatelyin the range of 2.287 to 3.612×1016 cm-3. As the laser power density increases, both plasma temperature and electron density exhibit an overall increasing trend. However, fluctuations are observed due to the inherent spatiotemporal instability of the LSP process.Subsequently, the study investigates the strengthening effects of LSP on the surface integrity of γ-TiAl alloy. Experimental findings show that as the laser power density increases, the surface residual stress rises from an initial value of -61.498 to -444.224 MPa, while the surface Vickers hardness improves from 317.8 to 385.5 HV. Based on these experimental data, polynomial fitting models are developed to predict surface residual stress and Vickers hardness, using the intensity ratio of the Hα line and the N Ⅱ 500. 515 nm line as independent variables. Both models achieve determination coefficients ( R2) exceeding 90%, providing a reliable foundation for quantitative predictions of surface integrity. To enable efficient online monitoring, the study proposes an end-to-end monitoring method based on a CNN-Transformer deep learning architecture. By processing plasma spectroscopy data, the model performs monitoring of the LSP process. Experimental results demonstrate a classification accuracy of 99.3%, highlighting the approach's efficiency and reliability for online monitoring. In conclusion, by integrating physical modeling and deep learning techniques, this study establishes the correlation between plasma spectroscopy and surface integrity during the LSP process, providing an innovative and reliable approach for intelligent online monitoring of LSP.

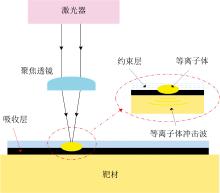

激光冲击强化(laser shock peening, LSP)是一种利用高能脉冲激光增强金属表面性能的技术, 广泛应用于航空航天领域的关键部件, 如发动机叶片, 以应对高机械应力和疲劳载荷[1]。 图1为激光冲击强化的原理图。 高功率密度激光脉冲(> 1 GW· cm-2)作用于材料表面, 并在表面涂覆吸收层(如黑胶带或铝箔)避免材料损伤, 并覆盖透明约束层(如去离子水或光学玻璃)增强等离子体冲击波作用。 当冲击波压力超过材料的动态屈服强度时, 会引起材料发生塑性变形, 并在较大深度范围内形成残余压应力层, 从而有效提升材料力学性能。

γ -TiAl因其低密度、 耐高温、 高比强度和优异抗氧化性, 被视为航空发动机高压压气机叶片等关键部件的理想材料[2]。 然而, 针对其经激光冲击强化后表面完整性的研究较少, 加工参数对力学性能的影响规律亟需探索[3]。 近年来, 为提升LSP的稳定性与可控性, 在线监测技术逐步发展, 主要方法包括声发射、 空气声波、 等离子体冲击波和固有频率监测。 张志芬[4]等通过在试样上贴阵列传感器现场评估Al 7075合金经激光冲击后表面残余应力。 Wu[5]等通过三次多项式拟合得出了表面残余压应力与空气声波信号能量之间的经验关系式。 曹宇鹏[6]等使用PVDF压电传感器和STSS-1应力检测模块发现2024铝合金在激光冲击高应变率下的动态屈服强度与静态屈服强度接近。 Davis[7]等提出通过分析某一阶段固有频率偏移的变化值来进行质量控制测量的方法。

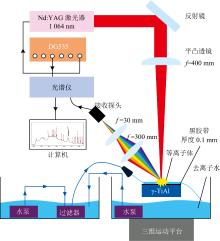

然而, 声信号易受噪声影响且空间分辨率不足, 采集设备昂贵; 等离子体冲击波受环境干扰和空间分辨率限制; 固有频率信号也易受干扰。 因此, 亟需一种更高效的监测方式。 激光冲击产生的高温等离子体通过激发态粒子跃迁发射特定波长的光, 可利用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行监测[8, 9]。 等离子体光谱监测具有非接触测量、 波长覆盖广、 响应速度快的优势, 同时数据量小, 一次采集仅几千个数据点。 使用LIBS技术来进行LSP的在线监测, 具体是通过冲击过程中的光谱信号判定是否达到冲击要求, 并实时评估材料表面性能, 当出现不达标的情况, 能够对该位置进行标记, 并进行后续“ 补冲” , 实现LSP的智能化加工。 根据光谱采集光路与激光束的相对位置, 监测方式可分为同轴和旁轴两种。 同轴采集精度高, 干扰少, 适用于复杂结构件, 尤其是航空发动机叶片的进、 排气边; 旁轴采集结构简单, 采集角度灵活。 目前针对激光冲击强化光谱在线监测方面的研究极少。 Moreno-Dí az[10]等通过Hα 线进行了等离子体电子数密度分析, 为该领域研究提供了参考。

本研究首先通过等离子体光谱研究了激光冲击过程等离子体的表观温度和电子数密度变化规律, 并构建了基于等离子体光谱的γ -TiAl合金表面完整性关联物理模型, 最后提出基于CNN-Transformer模型进行端到端表面完整性在线监测, 判定是否符合加工需求, 为今后激光冲击强化智能化监测提供了新思路。

表1、 表2为γ -TiAl合金化学成分表及力学性能表。 图2为实验装置图。 表3列举了实验采用的仪器装置型号。 DG535经AB通道向光谱仪发射电平信号, 经CD通道向激光器发射电平信号来控制时序。 γ -TiAl试样(70 mm× 55 mm× 2 mm)经不同程度砂纸打磨及振动去应力后放在3维电动平台上。 光谱探头距离冲击处约23 cm。 光谱仪积分时间为8 ms, 分辨率为0.325 nm, 采用提前积分的形式, 涵盖全寿命段光谱。

| 表1 γ -TiAl合金化学成分 Table 1 Chemical composition of γ -TiAl alloys |

| 表2 γ -TiAl合金力学性能 Table 2 Mechanical properties of γ -TiAl alloys |

| 表3 实验设备 Table 3 Instruments of the experiment |

当激光功率密度超过1 GW· cm-2时, 材料表面会形成膨胀的等离子体, 导致材料表面产生塑性变形, 形成残余压应力。 激光冲击强化主要用于航空发动机的关键结构件, 比如叶片[11], 这些关键结构件具有复杂结构, 导致激光冲击强化后材料表面的性能难以评价, 基于此本研究通过分析不同功率密度的LSP光谱, 并建立分类模型确定冲击处是否符合要求, 为今后的应用建立基础。 本研究采用的光斑直径为1 mm, 对应的5组激光功率密度和冲击次数如表4所示。

| 表4 加工参数表 Table 4 Processing parameter table |

2.1.1 特征谱线分析

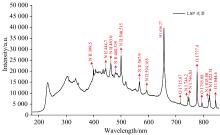

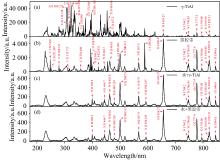

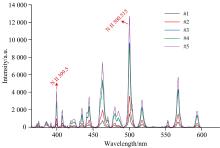

图3表示激光冲击强化过程(#5下的一次冲击)的特征发射谱线。 从光谱图结合NIST原子发射光谱数据库可知[12], 激光冲击强化过程中的发射光谱主要是以N、 H、 O的发射谱线为主, 如表5所示。 由于激光冲击强化过程的约束层也就是去离子水的厚度很薄, 只有1~4 mm, 同时激光功率密度极高, 这就导致空气和水同时发生了击穿, 出现了N、 H、 O的特征发射谱线。

| 表5 激光冲击强化特征谱线 Table 5 LSP characteristic emission spectra |

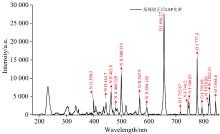

基线校正能够有效减少外部环境影响及提高信号精度, 为后续分析工作提供良好的基础。 图4是经过非对称最小二乘法平滑基线校正后的光谱, 不对称因子为0.001, 阈值为0.001, 平滑因子为3, 迭代次数为9。 经过校正后连续背景光谱被有效去除, 有效谱峰突出, 基线校正结果良好, 可被用于后续分析。

激光冲击强化光谱与常规的空气中LIBS实验的区别是添加了约束层和吸收层。 本研究采用的约束层是去离子水, 吸收层是黑胶带。 图5为有无约束层或者吸收层下的等离子体光谱变化情况。 图5(a)表示无约束层、 无吸收层的谱线, 也就是γ -TiAl的光谱, 结合表1, 谱线主要以Ti、 Al为主, 包含了Ti Ⅰ (319.029、 334.94和350.500 nm)、 Ti Ⅱ (316.158、 337.324、 454.96和457.2 nm)、 Al Ⅰ (309.271和396.152 nm)、 Cr Ⅰ (375.948 nm)。 图5(b)表示无约束层、 有吸收层的谱线, 也就是黑胶带的光谱, 包含了LSP中的光谱线, C Ⅰ (247.856、 422.832、 493.203和589.2 nm)和C Ⅱ (251.207、 280.121、 315.713、 358.498和396.892 nm)。 图5(c)是有约束层、 无吸收层的光谱, 也就是无涂层激光冲击强化的特征谱线, 其谱线与LSP谱线相接近。 图5(d)是有约束层、 有吸收层的光谱, 也就是LSP过程中的谱线。 比较图5(a)和图5(c), 发现大部分金属的发射谱线在水的影响下减弱。 这是因为水吸收了部分激光能量, 导致激光激发的等离子体中金属物质很少, 使得金属元素的发射光谱线几乎不可见。 对比图5(b)和图5(d), 黑胶带的特征发射谱线同样受到了水的影响, 水吸收了部分激光能量, 限制了等离子体的形成, 因此几乎没有观测到黑胶带的发射谱线。

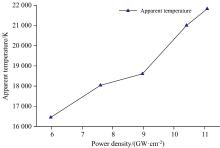

2.1.2 等离子体表观温度

采用Boltzmann双线法进行等离子体表观温度的估算。 当等离子体处于LTE状态(2.1.3节验证), 等离子体满足光学簿条件, 此时不同能级的粒子数分布可以通过Boltzmann方程进行描述。 同时不同能级上的粒子分布状态服从Boltzmann分布, 等离子体的辐射强度可通过式(1)获得[13]

式(1)中, Iki表示光谱信号强度; Aki表示特征谱线波长从上能级k跃迁到下能级h的几率; gk为上能级统计权重; Us(T)表示分立能级权重Boltzmann函数之和, 即配分函数; ns是总布局密度, Ek是上能级能量, kB是Boltzmann常数, T表示等离子体温度。

若两条谱线属于同一电离级次, 那么它们对应的配分函数相同, 且基态的粒子数密度相同, 此时, 结合两条发射光波长λ ki, λ nm及它们对应的发射光谱信号强度, 即可得到等离子体表观温度计算式(2)

图6表示本研究用于计算五种情况下等离子体宏观温度所采用的两条谱线N Ⅱ 500.515 nm、 N Ⅱ 399.5 nm。 由于二者能级差较小, 计算出的温度值的绝对值可能不够准确, 但通过温度的相对变化能够反映不同参数条件下等离子体的变化趋势。 随着激光功率密度的增加, 整体呈现谱线强度增加的趋势, 但是#3的谱线强度要比#4的谱线强度会稍微大一些, 这说明了激光冲击强化过程中光谱线强度与加工参数之间具有一定的相关性。 表6罗列了用于Boltzmann计算的两条谱线N Ⅱ 500.515 nm、 N Ⅱ 399.5 nm的相关参数。

| 图6 五种情况下N Ⅱ 500.515 nm和N Ⅱ 399.5 nm谱线图Fig.6 Spectra of N Ⅱ 500.515 nm and N Ⅱ 399.5 nm for the five cases |

| 表6 N Ⅱ 500.515 nm、 N Ⅱ 399.5 nm的相关谱线参数 Table 6 Spectral line parameters for N Ⅱ 500.515 nm and N Ⅱ 399.5 nm |

图7表示五种激光功率密度下进行激光冲击强化时的表观温度。 随着激光功率密度的增加, 等离子体宏观温度整体呈现上升的趋势。 #1下等离子体宏观温度在16 457.9 K, #5下达到了20 998.4 K。 同时, #3到#4等离子体温度涨幅最快, #2到#3之间涨幅最小。 这也直接验证吸收层的重要性, 可以保护靶材免被烧蚀。

2.1.3 等离子体电子数密度

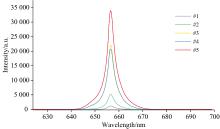

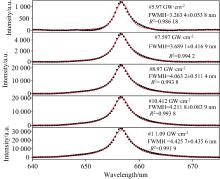

等离子体电子数密度是等离子体的另一重要特性, 有助于分析等离子体的稳定性及判定是否处于局部热力学平衡状态。 由于LSP过程中Hα 656.27 nm具有极高的强度, 因此采用Hα 用于计算等离子体电子数密度。 本文通过分析Vogit拟合后的Hα 线的Stark展宽来计算电子数密度。 相关的计算公式为式(3)

式(3)中, C(Ne, T)为谱线加宽系数, 取3.88× 1015, 表示电子数在1017、 温度在20 000 K下的取值[14], Δ λ1/2是半波峰宽FWMH。

图8为五种情况下Hα 656.27 nm的分布情况。 可以看到#1下Hα 的强度最低, 仅有1 196.82, 而随着激光功率密度的增加, 整体Hα 强度是呈上升趋势, 但#3和#4二者相近, 且#3的Hα 强度要稍微大一些。

图9为五种情况下Hα 656.27 nm经过Vogit拟合后的线型。 每一组的Vogit拟合效果都很好, R2均在0.98以上。 采用拟合后的曲线的半波峰宽FWMH来计算电子数密度, 结果如图10所示。 随着激光功率密度的增加, 电子数密度总体呈现增加的趋势, #1下Ne为2.287× 1016 cm-3, 最低, #5下电子数密度最大, 达到3.612× 1016 cm-3。 #2和#3下Ne波动比较大, 这是LSP过程中等离子体的时空不稳定性所造成的。

接下来对局部热力学平衡LTE状态采用Mc-Whirter准则判断[15], 如式(4)

式(4)中, Ne是电子数密度(cm-3), T是温度(K), Δ E是所选谱线是上下最大能级差(eV), 为1.89eV。 表7列出了每种情况下的表观温度和电子数密度, 经验证五种情况均满足LTE判据。

| 表7 每种情况下的表观温度和电子数密度 Table 7 Apparent temperature and electron density for each case |

采用430SVD数显维氏显微计γ -TiAl试样进行表面维氏硬度的测试, 图11(a)为每种情况和基体的硬度对比。 五种经过LSP后的试样, 硬度显著高于基体, 并随激光功率密度增加而递增。 在LSP处理试样中, #1表面硬度最低, 为352.375 HV, 比基体硬度大了34.575 HV。 #5表面硬度最高, 达到了385.5 HV。

| 图11 (a)表面维氏硬度图; (b)表面维氏硬度与谱线比的拟合曲线图Fig.11 (a) Surface Vickers hardness of γ -TiAl specimens for different cases; (b) Surface Vickers hardness fitted to the spectral line ratio |

等离子体发射光谱作为等离子体的特性之一, 可以直接反映激光冲击强化过程中参数的变化, 能够被用于量化表面完整性相关参数, 因此可采用等离子体光谱对LSP过程进行在线监测。 本研究采用Hα 线与N Ⅱ 500.515 nm线之比为横坐标, 考虑这两条谱线的原因是这两条谱线在LSP过程中其光谱强度较高, 同时采用谱线之比可以避免使用绝对强度, 减少环境波动影响。 图11(b)为经过二次方程拟合后表面硬度与谱线比的关系。 建立的表面硬度与等离子体光谱线强度比(IHα /IN Ⅱ 500.515 nm)信号之间的经验式(5)为

式(5)中, y1为表面维氏硬度值, x为Hα 线与N Ⅱ 500.515 nm 线强度之比。

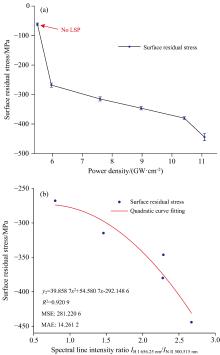

表面残余应力作为激光冲击强化重要的评价指标, 直接影响材料的抗疲劳性能和抗磨损性能[16]。 本研究采用PROTO LXRD MG2000残余应力测试分析系统对γ -TiAl试样进行表面残余应力的测试。 在激光冲击波的高压作用下, 材料表层发生塑性变形。 塑性变形后材料会产生残余压应力。 图12(a)为强化后表面残余应力分布图。 可以发现残余应力提升最低的#1也是基体的4.35倍。 提升最大是#5, 相比基体引入了382 MPa的残余压应力。

| 图12 (a) 每种情况下的残余应力分布图; (b) 表面残余应力与谱线比的拟合曲线图Fig.12 (a) Residual stress distribution for each case; (b) Plot of fitted surface residual stress versus spectral ratio |

和表面硬度一样, 等离子体光谱也可以用于表征表面残余应力。 图12(b)为经过二次方程拟合后表面残余应力与谱线比的关系。 建立的表面残余应力与等离子体光谱线强度比(IHα /IN Ⅱ 500.515 nm)信号之间的经验式(6)为

式(6)中, y1为表面残余应力值, x为Hα 线与N Ⅱ 500.515 nm线强度之比。

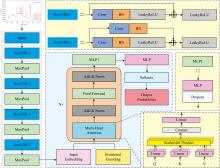

卷积神经网络是一种在计算机视觉、 图像处理、 光谱领域广泛应用的深度学习模型[17]。 其基本结构包括卷积层、 池化层、 激活函数、 全连接层。 Transformer模型由Vaswani等于2017年提出, 旨在改进自然语言处理中序列建模的效率和性能[18, 19, 20]。 Transformer通过自注意力机制能够在不依赖序列顺序的情况下建立远程依赖关系, 从而在并行性和计算效率方面显著优于传统模型。 模型主要由编码器和解码器两部分组成, 每个编码器和解码器层由自注意力机制、 多头注意力、 前馈神经网络、 残差连接及层归一化组成。

先通过CNN进行光谱局部特征提取, 然后输入到Transformer模型, 充分利用CNN的局部特征提取和Transformer对全局信息处理的优势。 图13为网络的整体模型。 经过CNN和Transformer层后, 网络运用了两层全连接层, 在最后输出分类的结果。 表8为基于CNN-Transformer模型的网络参数。 表9表示网络的其余超参数部分。 并比较了batchsize为16, 32, 64, 128下模型的性能, 当batchsize为32时准确率、 召回率、 精确率、 F1均为最高值。

| 表8 CNN-Transformer模型参数表 Table 8 Parameter list of CNN-Transformer model |

| 表9 网络中的超参数 Table 9 Hyperparameters in the network |

在模型训练之前, 对每类光谱数据进行了线性数据增强。 首先通过实验获取每类光谱数据约400组样本, 然后使用总和为1的随机比例系数, 将5条同类别的光谱线性叠加。 通过这种方式, 每类光谱数据扩充至2 000条, 从而增强了训练数据的多样性和模型的泛化能力。 然后将5类带标签的光谱数据按照比例划分为: 70%训练集、 20%验证集、 10%测试集。 模型运行平台为Windows 11, Nvidia GeForce RTX 4060, CUDA 12.1, torch 2.2.1。 采用准确率、 召回率、 精确率、 F1分数来评价模型性能。 相关的表达式为

式(7)中, TP表示真正例, 预测为正类且实际为正类; TN表示真负例, 预测为负类且实际为负类; FP表示假正例, 预测为正类但实际为负类; FN表示假负例, 预测为负类但实际为正类。

图14(a)为训练过程中的准确率和损失随回合增加的变化趋势。 在200回合时验证集的准确率已经达到了99%, 表明模型很快进行收敛。 同时整体曲线相对平滑, 说明模型在这段时间内收敛良好, 且没有明显的过拟合迹象。 验证损失在后期有一定波动, 可能是由于模型在某些批次上验证性能有所波动, 但整体波动幅度较小。 图14(b)为测试集的混淆矩阵。 模型对#3和#4的分类准确率达到了100%。 1#和#2出现了个别样本之间的相互混淆。 #5有3个样本误判到#4中。 模型在测试集上的准确率到达了99.3%, 模型在测试集中的表现非常好, 绝大多数测试样本被正确分类。 模型的召回率为99.3%, 意味着模型能够非常准确地识别真实正类样本, 几乎没有漏检。 模型的精确率为99.32%, 当模型预测某个样本为某一类别时, 几乎所有这些预测都是正确的。 F1分数99.3%, 表示模型在精确率和召回率之间找到了良好的平衡, 既能减少假阳性, 又能避免漏检。

研究围绕基于等离子体光谱的γ -TiAl合金的激光冲击强化表面完整性在线监测展开了深入研究。 主要结论如下:

(1) 激光冲击强化的等离子体表观温度达到了10 000~20 000 K左右, 电子数密度达到了2~4× 1016 cm-3。 随着激光功率密度的增加, 二者均呈现上升的趋势。 然而, 由于激光冲击强化的时空不稳定性, 相关物理参数具有一定波动性。

(2) 研究了γ -TiAl合金经过LSP处理后的表面硬度与残余应力变化规律。 随后, 以Hα 线和N Ⅱ 500.515 nm线的强度比为基础, 分别建立了表面硬度和表面残余应力的多项式模型, 为光谱信号与表面完整性的关联研究提供了量化方法。

(3) 提出了一种基于CNN-Transformer深度学习框架的LSP过程在线监测方法, 该模型能够基于等离子体光谱数据实现高达99.3%准确率。 这表明其在激光冲击强化过程在线监测中具有极高的高效性和可靠性, 展示良好的应用潜力。

今后研究中, 应针对复杂工况下的LSP等离子体光谱在线监测展开探索, 例如加工复杂曲面零件。 同时, 应将光谱监测技术与工业现场的实时控制系统深度融合, 实现LSP过程的闭环控制。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|