作者简介: 汪 毅, 2004年生,中国地质大学(武汉)珠宝学院本科生 e-mail: wang.yi@cug.edu.cn

鄂豫陕绿松石矿区是我国重要的绿松石产区, 其中南化塘绿松石矿点位于湖北十堰郧阳区。 通过常规宝石学测试、 红外光谱分析、 拉曼光谱分析、 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)测试以及紫外-可见光谱分析等方法, 对南化塘绿松石样品进行了系统研究, 旨在揭示其矿物学和光谱学特征, 为产地溯源提供数据支持。 实验结果显示, 南化塘绿松石样品化学成分复杂, 显著富集Na、 Mg、 K、 Ca、 Sc、 Ti、 V、 Cr、 Zn、 Mo和Ba等元素, 其中Ca、 Cr、 K、 Mo和Ba的含量远高于其他矿点。 稀土元素特征显示其球粒陨石归一化分配模式呈左倾型, 总质量分数(ΣREE)较低, 轻稀土相对亏损, 重稀土相对富集, 分馏程度显著。 拉曼光谱分析表明, 主要吸收峰位于3 470 cm-1(羟基伸缩振动)和1 040 cm-1(磷酸根对称伸缩振动)。 紫外-可见吸收光谱分析揭示, 绿松石的颜色表现与其化学组成密切相关, Cu2+离子的d—d电子跃迁(670~690 nm吸收带)是绿松石呈现蓝色的关键因素, 而Fe3+离子的电子跃迁位于428 nm。 综上所述, 论文揭示了南化塘绿松石的产地特征, 为开展相关的绿松石产地溯源研究提供了数据支撑。

The EYS(E-Hu-Shaan) turquoise mining area is a significant turquoise-producing region in China, with the Nanhuatang turquoise deposit located in the Yunyang District of Shiyan City, Hubei Province. This study systematically investigates Nanhuatang turquoise samples using conventional gemmological testing, infrared spectroscopic analysis, Raman spectroscopy, laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS), and UV-visible spectroscopic analysis. The aim is to elucidate the mineralogical and spectroscopic characteristics of these samples and provide data support for provenance tracing.Results indicate that the chemical composition of Nanhuatang turquoise is complex, with significant enrichment in Na, Mg, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Zn, Mo, and Ba. Notably, the concentrations of Ca, Cr, K, Mo, and Ba are considerably higher than those observed in other turquoise deposits. Rare earth element (REE) analysis reveals a left-dipping chondrite-normalized distribution pattern, characterized by low total REE content (ΣREE), relative depletion of light REEs, and relative enrichment of heavy REEs, with significant fractionation between the two groups. Raman spectral analysis showed that the main absorption peaks were located at 3 470 cm-1 (hydroxyl group stretching vibration) and 1 040 cm-1 (phosphate symmetry stretching vibration). UV-Vis absorption spectroscopy demonstrates that the coloration of turquoise is closely related to its chemical composition.The d—d electron jump of Cu2+ ions (670~690 nm absorption band) is a key factor in the blue colouration of turquoise, while the electron jump of Fe3+ ions is located at 428 nm.Based on the above analysis, the paper reveals the geological features of the Nanhuatang turquoise source area, providing data support for conducting turquoise provenance studies.

鄂豫陕绿松石矿区是我国重要的绿松石产区, 南矿带作为其核心区域, 地质构造独特, 成矿特征显著。 南矿带西起陕西旬阳— 白河县, 东至湖北竹山地区, 位于扬子板块北缘, 商丹缝合带以南[1]。 该区域赋矿地层主要为寒武系庄子沟组, 岩性以灰黑色炭质板岩和含炭硅质板岩为主, 局部发育磷、 锰结核及重晶石条带。 庄子沟组地层富含铜、 磷、 铁等成矿必需元素, 为绿松石的形成提供了物质基础和赋矿载体[2]。

本文研究样品采集自湖北十堰郧阳区南化塘地区(33° 09'20″N, 110° 54'01″E)。 南化塘绿松石矿点位于南矿带中部, 其成矿类型属于沉积变质岩型[3], 矿体产状多样, 常见形态包括脉状、 块状、 板状、 结核状、 薄膜状等, 多见于构造裂隙或层间破碎带中[4], 其形成过程与风化淋滤作用密切相关。 该区域内构造活动复杂, 发育北西向和北东向断层, 其中两郧断裂是南化塘绿松石矿床的重要控矿构造。 两郧断裂形成于印支期— 燕山期, 走向呈315° ~290° [5], 矿床主要分布在该断裂以南, 沿白河公路断裂两侧分布。

本研究通过常规宝石学测试、 红外光谱分析、 拉曼光谱分析、 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)测试以及紫外-可见光谱分析等, 旨在获得鄂豫陕绿松石南矿带中南化塘矿点的矿物学和谱学特征, 并为绿松石产地溯源研究提供数据支持。

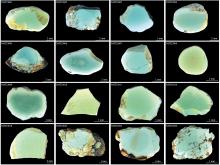

选取湖北十堰郧阳区南化塘地区的39块标本(编号NHT23001— NHT23039)作为研究对象。 经测试, 其中16块为原矿绿松石, 颜色包括蓝色、 蓝绿色、 黄绿色、 部分边缘黑褐色(见图1); 其余23块为含杂质绿松石, 颜色为黄绿色、 天蓝色、 部分边缘橙黄色(见图2)。 样品结构细腻, 均显示不同程度的土状光泽, 均不透明, 且在长波(365 nm)和短波(254 nm)紫外光下无荧光现象。 采用静水称重法测得其相对密度为2.25~2.56。

采用红外光谱仪(Bruker Vertex80)在中国地质大学(武汉)珠宝学院进行红外光谱测试。 测试条件为分辨率4 cm-1, 测试范围400~4 000 cm-1, 扫描时间64 s, 扫描次数64。 测试使用反射法, 测得的红外反射光谱经K-K变换为红外吸收光谱。

采用拉曼光谱仪(Jasco Nrs7500)在中国地质大学(武汉)珠宝学院进行成分测试。 测试条件为: 激光源波长为532 nm, 额定功率为50 mW, 光栅L600/B500 nm, 功率衰减为50%; 扫描时间为8 s; 累加次数为10次; 光谱范围为0~4 000 cm-1, 使用origin软件绘图。

采用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪(LA-ICP-MS, Agilent 7700e, Agilent)在武汉上谱分析科技有限责任公司进行化学成分定量分析。 测试条件: 激光能量80 mJ, 频率5 Hz, 能量密度5.5 J· cm-2, 激光剥蚀束斑直径44 μ m, 激光剥蚀的次数250 pauls, 使用SRM 610、 BHVO-2G、 BCR-2G、 BIR-1G和GSE-1G作为外部标准样品。

采用便携紫外光谱仪(Gem UV-100)在中国地质大学(武汉)珠宝学院进行紫外-可见光谱测试, 测试方法为反射法, 测试范围为220~800 nm, 积分时间100 ms, 平均次数为8次, 纵坐标为反射率(R)。

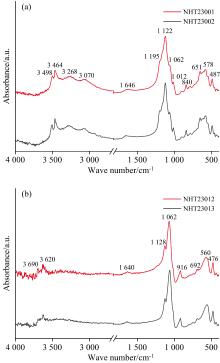

图3(a)和(b)分别为南化塘绿松石及含杂质绿松石代表性样品的红外吸收光谱, 所测数据均在绿松石标准红外光谱范围[6, 7], 峰位归属见表1。 对比可知, 含杂质样品与原矿绿松石样品在磷酸根基团(

| 图3 南化塘绿松石的红外光谱图 (a): 原矿样品的红外光谱图; (b): 含杂质样品的红外光谱图Fig.3 Infrared spectra of turquoise from Nanhuatang (a): Infrared spectra of raw ore samples; (b): Infrared spectra of samples containing impurities |

| 表1 南化塘绿松石样品红外光谱峰位归属 Table 1 Attribution of infrared spectral peaks of turquoise samples from Nanhuatang |

红外光谱测试结果表明, 南化塘绿松石中的水以三种形式存在: 结构水、 结晶水和吸附水。 其中, 结构水中Al3+-OH的伸缩振动吸收峰位于3 498和3 464 cm-1处; 结晶水的伸缩振动吸收峰位于3 268和3 070 cm-1处; 而结晶水和结构水的弯曲振动吸收峰位于840 cm-1处[10]。

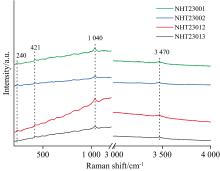

南化塘绿松石代表性样品的拉曼光谱如图4所示。 其拉曼光谱特征峰在1 000 cm-1附近荧光背景较强, 曲线平滑度差。 主要吸收峰位于3 470和1 040 cm-1处, 同时在421和240 cm-1处存在较弱吸收峰。 其中, 3 470 cm-1处的特征吸收峰归属于羟基[ν(OH-1)]的伸缩振动, 1 040 cm-1处的特征吸收峰归属于磷酸根[ν3(

绿松石的拉曼光谱特征主要由其结构中的水、 羟基、 磷酸根基团的振动决定。 其中, 水分子(νH2O)的拉曼谱峰主峰通常位于3 442~3 449 cm-1之间, 表现为较宽的弱谱峰; 金属-水分子[ν (MFe, Cu-H2O)]伸缩振动的拉曼谱峰主要分布在3 074~3 303 cm-1附近[13], 南化塘绿松石的拉曼谱峰中未见相关特征吸收谱峰。

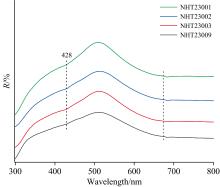

南化塘绿松石代表性样品的紫外-可见反射光谱如图5所示。 其中, 紫区428 nm处的吸收峰是由Fe3+离子的6A1→ 4E, 4A1(4G)能级跃迁所致; 红区670~690 nm间的宽缓吸收带主要为Cu2+离子的d— d电子跃迁所致[14], 是绿松石呈现蓝色的关键因素。

绿松石的晶体化学结构式为CuAl6(OH)8(PO4)4· 4H2O, 其理论成分: P2O5为34.90 wt%、 Al2O3为37.60 wt%、 CuO为9.78 wt%以及H2O为17.72 wt%。 南化塘绿松石代表性样品的主要化学成分数据见表2。 结果表明, 原矿样品中各端元成分为: Al2O3(27.43~28.86 wt%)、 FeO(0.63~1.33 wt%)、 CuO(9.34~9.63 wt%)、 ZnO(0.18~0.28wt%)、 P2O5(42.14~44.22 wt%)、 SiO2(0.21~0.30 wt%)。 其中Al2O3端元成分含量低于理论值, P2O5端元成分显著高于理论值。

| 表2 南化塘绿松石主要化学成分数据(wt%) Table 2 Main chemical composition data of Nanhuatang turquoise (wt%) |

利用LA-ICP-MS进行微量元素测试, 测试前通过红外光谱测试确定测试点位, 以保证数据准确性。 南化塘绿松石与南矿带部分矿点间的微量元素组成对比结果见表3。 数据显示, 南化塘绿松石样品较其他矿点, 富集Na(1 328.72 ppm)、 Mg(187.92 ppm)、 K(1 235.12 ppm)、 Ca(1 244.77 ppm)、 Sc(65.42 ppm)、 Ti(771.13 ppm)、 V(378.68 ppm)、 Cr(11 047.65 ppm)、 Zn(3 447.91 ppm)、 Mo(202.97 ppm)和Ba(2 992.82 ppm), 而Sb(17.28 ppm)和U(7.88 ppm)的含量则相对较低。 其中, Ca、 Cr、 K、 Mo和Ba的含量远高于其余矿点。 此外, 南化塘绿松石样品中Fe的含量在12 248.49~22 393.64 ppm之间, 平均值为6 989.08 ppm。 上述特征可作为产地鉴别标志, 有效区分南化塘绿松石与南矿带其他矿点的绿松石。

| 表3 鄂豫陕南矿带不同矿点绿松石微量元素组成对比 (ppm) Table 3 Comparison of trace element composition of turquoise from different mining sites in the EYSZ zone(ppm) |

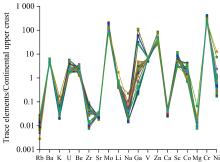

南化塘绿松石微量多元素分布经大陆上地壳标准化后的结果见图6。 与大陆上地壳相比较, 南化塘绿松石样品富集Ba、 U、 Be、 Mo、 V、 Zn、 Sc和Cr元素, 其中Ba、 Mo、 V、 Zn、 Sc和Cr元素的富集系数均大于2, 表现为强烈富集: Ba的平均富集系数为5.44, Mo的平均富集系数135.32, V的平均富集系数6.31, Zn的平均富集系数48.56, Cr的平均富集系数315.65。

此外, Ga和Co元素在少量样品中低于上地壳水平, 但在大部分样品中表现为富集, 其平均富集系数均大于2。 Li元素的平均富集系数介于0.1~1之间, Ni元素的平均富集系数介于1~2之间, 部分样品中表现为富集。 Rb、 K、 Zr、 Sr、 Na、 Ca和Mg为贫化元素。

综上所述, 结合南化塘绿松石的地质背景及微量元素富集规律, 表明南化塘绿松石为沉积变质岩型绿松石, 特别是Sc元素的强富集现象在沉积变质岩型绿松石中较为罕见, 可作为南化塘绿松石的产地特征, 有效区分其与南矿带其余矿点的绿松石[3]。

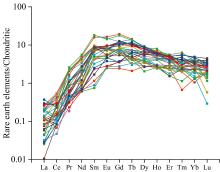

南化塘绿松石稀土元素的球粒陨石归一化分配模式见图7, 其配分曲线呈左倾型。 稀土元素总质量分数(Σ REE)介于0.293~14.875 ppm之间, 平均值为5.57 ppm, 整体含量较低(表4)。 稀土元素的地球化学特征表现为: 铈异常(δ Ce)值在0.114~4.029之间, 平均值为0.704, 多数样品呈现铈负异常; 铕异常(δ Eu)值在0.433~16.716之间, 平均值为1.761, 铕异常既有正值也有负值。 轻重稀土比值(LREE/HREE)在0.21~4.255之间, 平均值为1.01, 显著高于其他矿点。 此外, (La/Sm)N比值介于0.001~0.693之间, 平均值为0.06, 低于其余矿点; 而(Gd/Lu)N比值在0.785~150.293之间, 平均值为24.452, 明显高于其余矿点。 数据表明, 南化塘绿松石轻稀土元素相对亏损, 而重稀土元素相对富集, 且轻稀土和重稀土的分馏程度明显。

| 表4 鄂豫陕南矿带不同矿点绿松石稀土元素的范围及平均值 Table 4 Range and average values of rare earth elements in turquoise from different ore points in the EY & Shannan mineral belt |

(1)红外光谱分析揭示, 南化塘绿松石中水的存在形式包括结构水、 结晶水和吸附水, 其特征吸收峰位于3 498和3 464 cm-1(结构水Al3+— OH的伸缩振动); 3 268和3 070 cm-1(结晶水的伸缩振动); 以及840 cm-1(结晶水和结构水的弯曲振动)。 含杂质绿松石样品在3 690、 3 620、 916和692 cm-1处存在吸收峰, 表明含杂质绿松石样品中含有高岭石。

(2)拉曼光谱分析表明, 南化塘绿松石的主要吸收峰位于3 470 cm-1(羟基伸缩振动)和1 040 cm-1(磷酸根对称伸缩振动), 以及较弱的吸收峰位于421 cm-1(磷酸根弯曲振动)和240 cm-1。 然而, 拉曼光谱中未见水分子(3 442~3 449 cm-1)及金属-水分子伸缩振动(3 074~3 303 cm-1)的特征吸收峰。

(3)紫外-可见吸收光谱分析揭示, 位于红区670~690 nm 间的宽缓吸收带由Cu2+的d— d电子跃迁引起, 位于紫区428 nm处的吸收峰是由Fe3+的6A1→ 4E, 4A1(4G)能级跃迁所致。

(4)微量元素特征揭示南化塘绿松石为沉积变质岩型绿松石, 其显著富集Na、 Mg、 K、 Ca、 Sc、 Ti、 V、 Cr、 Zn、 Mo和Ba等元素, 其中Ca、 Cr、 K、 Mo和Ba的含量远高于其他矿点。 而Sb和U的含量则相对较低。 南化塘绿松石中Cr的含量介于5 644.32~14 563.05 ppm之间, 平均值为11 047.65 ppm; Fe的含量介于12 248.49~22 393.64 ppm之间, 平均值为6 989.08 ppm。 此外, 南化塘绿松石中Sc元素的强富集现象在沉积变质岩型绿松石中较为罕见。

(5)稀土元素特征表明, 南化塘绿松石的稀土元素球粒陨石归一化分配模式呈左倾型, 总质量分数(Σ REE)较低(0.293~14.875 ppm)。 其地球化学特征表现为多数样品铈负异常(δ Ce), 铕异常(δ Eu)正负均有, 且轻稀土相对亏损, 重稀土相对富集, 分馏程度显著。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|