作者简介: 单 沅, 2000年生,天津大学机械工程学院硕士研究生 e-mail: yuanshann@tju.edu.cn

飞秒激光分子标记测速是目前主流的非侵入式测速技术, 在常压环境下的速度场测量方面应用广泛, 尤其是在超声速及高超声速流场测量方面极具优势。 目前, 飞秒激光分子标记测速方法主要包括标记氮气分子的飞秒激光电子激发标记测速技术和标记甲烷/氮气混合气的飞秒激光诱导氰基化学发光测速技术 (FLICC)。 与飞秒激光电子激发标记测速技术相比, FLICC技术的信号强度和持续时间都具有极大的优势, 其测速范围和适用场景也得到了极大的拓宽。 该技术可以为高速风洞、 航空航天推进系统等环境下的流场速度测量提供技术支持。 然而, 高速流场往往伴随着低压的环境, 如地面的低压风洞、 近地或深空等环境。 因此, 研究低压环境下的流场测速技术具有重要的意义。 目前, FLICC技术在低压环境下测速的适用性还无法确定。 由于FLICC技术是通过拍摄发光分子在一定时间内的位移获得速度信息, 因此被标记分子发光的强度和持续时间直接决定着该技术的应用可行性。 在低压环境下, 由于粒子数密度降低, 飞秒激光与分子作用以及粒子之间的能量传递都会受到影响, 进而影响发光的强度和寿命。 本工作主要研究从常压到低压环境下FLICC的发光特性, 实验中, 低压腔压力可以在10 Pa至0.1 MPa间调节, 腔内为1%浓度的CH4/N2混合气, 飞秒激光入射到低压腔中与混合气作用, 诱导化学反应生成高能态的CN, 通过CN(B-X)的跃迁发出荧光, 利用ICCD相机和光谱仪对光谱进行成像。 通过拍摄不同时间延迟下的光谱信息, 获得不同压力下CN发光谱线的强度和持续时间, 建立了光谱强度随压力的变化曲线。 结果表明, 随着压力的降低, CN的发光强度逐渐下降, 在10 Pa的压力下仍保持着较好的信号强度, 通过ICCD相机的延迟成像, 获得其荧光寿命约为5 μs, 满足FLICC的测速要求。 该研究为FLICC技术在低压环境下的应用打下基础。

Femtosecond laser molecular tagging velocimetry is currently the most mainstream non-intrusive velocimetric technique and is widely used in velocity field measurement in atmospheric pressure environments, especially having great advantages in supersonic and hypersonic flow field measurement. Currently, femtosecond laser molecular tagging velocimetry methods primarily include femtosecond laser electron excitation tagging velocimetry for tagging nitrogen molecules and femtosecond laser-induced cyano chemiluminescence velocimetry (FLICC) for tagging methane/nitrogen. Compared to femtosecond laser electron excitation tagging velocimetry, FLICC technology offers significant advantages in signal strength and duration, and its velocity measurement range and applicable scenarios have also been significantly expanded. This technology can provide technical support for flow velocity measurement in environments such as high-speed wind tunnels and aerospace propulsion systems. However, high-speed flow fields are often accompanied by low-pressure environments, such as those found in low-pressure wind tunnels on the ground, near-Earth, or in deep space. Therefore, it is of great significance to study flow field measurement technology in a low-pressure environment. Currently, the applicability of FLICC technology for velocity measurement in low-pressure environments remains undetermined. Since FLICC technology obtains velocity information by capturing the displacement of tagged luminescent molecules over a specific period, the intensity and duration of the tagged molecule's luminescence directly determine the feasibility of its application. In low-pressure environments, due to the decrease in particle number density, the interaction between the femtosecond laser and molecules, as well as the energy transfer between particles, is affected, thereby altering the intensity and lifetime of luminescence. The main focus of this study is to investigate the luminescence characteristics of FLICC under atmospheric to low-pressure environments. In the experiment, the pressure in the low-pressure chamber can be adjusted between 10 Pa and 0.1 MPa, and the chamber is filled with a 1% concentration of CH4/N2 mixture. A femtosecondlaser is incident into the low-pressure chamber and interacts with the mixed gas, inducing a chemical reaction to generate high-energy CN. Fluorescence is emitted through the transition of CN (B-X), and the spectrum is imaged using an ICCD camera and spectrometer. By capturing spectral information at different delays, the intensity and duration of various luminescence spectral lines of CN under different pressures are obtained, and a curve of spectral intensity versus pressure is established. The results show that as the pressure decreases, the luminescence intensity of CN gradually decreases. At the pressure of 10 Pa, it still maintains a good signal intensity. Through the delayed imaging of an ICCD camera, its fluorescence lifetime is about 5 μs, which meets the requirements of FLICC velocimetry technology. This research lays the foundation for the application of FLICC technology in low-pressure environments.

喷气式动力推进系统广泛应用于航空、 航天等诸多领域, 例如深空探测器[1]、 航天飞行器[2]、 空间站[3]、 卫星[4]等, 它可以为上述装置提供动力、 执行轨道转移任务、 同时参与位置控制、 姿态调整等工作, 因此可降低太空任务的成本[5, 6]。 其中, 冷气推进系统(cold gas propulsion system, CGPS) 应用十分广泛, 其原理为高压气体通过喷管喷射从而实现动力的传递, CGPS具备简单可靠、 低功率、 系统安全等优点[7, 8]。 因此, 对于冷气推进系统, 最重要的参数之一就是气体的喷射速度, 其测量的准确性不仅影响飞行器的飞行阻力预测、 气动预测和振声响应优化, 同时可以为计算流体动力学提供实验数据的支持[9, 10, 11]。 然而, 航空航天探测器面临的外界环境通常为低压或者真空状态, 在研发飞行器时需要在地面上的低压高速风洞中进行实验与测试, 获得风洞流场的速度信息十分重要。 因此, 开发一种能够实现低压环境下的速度测量技术十分重要。

在速度测量方面, 光学测速技术由于其非侵入式、 快速响应以及精度可靠等特点而被广泛应用。 其中常见的包括干涉瑞利散射技术(interferometric Rayleigh scattering, IRS)[12]、 粒子成像测速技术(particle image velocimetry, PIV)[13]、 分子示踪技术(molecular tagging velocimetry, MTV)[14, 15]等。 由于冷气推进系统喷射的气体速度较快, 而IRS技术在高流动低密度下的信号强度相对较弱, PIV技术由于示踪粒子的惯性效应导致速度测量的精度不足[16, 17], 因此不适于上述工况。 MTV技术可以弥补上述问题的不足, 常见的MTV技术包括羟基标记测速技术(hydroxyl tagging velocimetry, HTV)[18]、 臭氧标记测速技术(ozone tagging velocimetry, OTV)[19]、 一氧化氮标记测速技术(vibrationally excited nitric oxide monitoring, VENOM)[20]等, 但其大多需要两束激光实现速度的测量, 对实验的设备与布置要求较高。 飞秒激光电子激发标记测速技术(femtosecond laser electronic-excitation tagging, FLEET)于2011年被Miles等[21]提出, 该技术将飞秒激光聚焦于空气中, 只需一束飞秒激光, 通过测量氮分子的荧光信号来实现速度的测量。 随着该技术的发展, FLEET技术在流场和燃烧场的速度测量上取得了诸多成果[22, 23, 24]。 由于FLEET技术的荧光信号强度较弱, 寿命较短, 其应用性受到限制。 针对该问题, Li等[25]提出了飞秒激光诱导氰基化学发光测速技术(femtosecond laser-induced cyano chemiluminescence, FLICC), 即通过在氮气中加入少量的甲烷, 飞秒激光与混合气体作用便能得到发光强度强、 持续时间长、 信噪比高的CN荧光信号。 因此该技术在速度诊断上具有非常明显的优势, 并可以实现近壁区域速度的测量。

目前, 飞秒激光分子标记测速技术主要应用于常压条件下, 在低压环境下的应用还有待进一步研究。 由于飞秒激光标记分子的荧光信号易受环境压力的影响。 不同压力下, 发光信号的强度和寿命都有所不同。 如Lin等[27]探究在空气中, 不同低压梯度(0.1 Pa~101 kPa) 对飞秒激光诱导生成的氮气分子和氮气离子信号强度的影响, 发现在一定压力范围内, 压力降低会使氮气分子的荧光信号减弱, 而氮气离子的信号强度则会增强。 Peters等[28]在低压(0.228~101 kPa) 和低温(72~298 K) 的纯氮气中开展信号强度与寿命的实验, 结果表明压力对于信号的强度和寿命均有着显著的影响。 而对于飞秒激光分子标记测速技术, 荧光信号的强度及寿命对速度测量的影响较大, 前者影响速度测量的精度, 后者影响速度测量的范围。 因此, 明确低压环境下飞秒激光标记分子的发光特性, 是该技术在低压环境下应用的前提和基础。

本工作重点研究FLICC技术在低压环境中的适用性, 由于FLICC技术是通过飞秒激光诱导化学反应生成CN发光, 常压下, 其发光信号强度比采用纯氮气强一个数量级以上, 在速度测量方面更具优势; 而低压环境下, 其化学反应过程更易受到影响, 需要进一步探究。 本文详细研究了从常压到10 Pa压力下FLICC的发光特性, 获得了CN(B-X)跃迁的各个光谱谱线的强度随压力的变化曲线, 并通过ICCD相机在10 Pa压力下拍摄不同延迟时间的光丝图像, 最终确定FLICC技术在低压环境下应用的可行性。

实验装置示意图如图1所示, 光源采用Ti: sapphire laser system (Spitfire Ace, Spectra-Physics)飞秒激光器, 激光中心波长为800 nm, 脉冲能量为4.9 mJ, 脉冲持续时间为45 fs, 重复频率为1 kHz。 激光经过焦距为500 mm的透镜聚焦于低压腔内, 低压腔长度为560 mm, 直径为42 mm, 低压腔的两端和中间位置开有石英玻璃窗口, 激光从一端窗口入射, 另一端窗口出射, 在低压腔中间位置形成光丝, 光丝信号可通过中间的窗口传出, 由焦距为100 mm的透镜收集, 并聚焦成像到光谱仪(Acton SP-2300i, Princeton Instruments) 的狭缝中, 狭缝的宽度为150 μ m, 狭缝与激光入射的方向保持平行, 成像到狭缝的光信号由光栅分光(300 grooves· mm-1 blazed at 300 nm), 并在出口端口被ICCD相机(PI-MAX4: 1024i, 普林斯顿仪器) 接收成像。 ICCD相机的门宽设置为1 μ s, 增益为95。 其激光器和ICCD相机的时序可以通过软件控制, 通过设置延迟, 可采集激光激发后不同时刻的光谱。 为了方便光谱分析, 每次采集的光谱成像图为100次叠加。 低压腔与质量流量计及真空泵连接, 通过流量计调配气体浓度, 注入到低压腔内, 然后通过真空泵抽出气体, 进而控制腔内的压力。

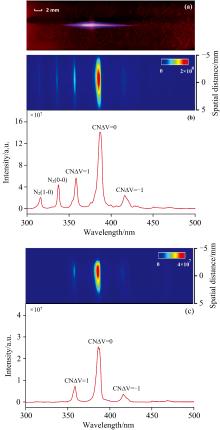

实验首先测量了常压下浓度为1%的CH4/N2混合气的光谱图, 如图2所示。 图2(a)为相机拍摄低压腔内飞秒激光成丝图片, 该光丝长度大约为1.8 cm, 整体呈现紫色。 图2(b)上方图像为空间分辨光谱成像, 其中水平方向为波长, 垂直方向为空间位置。 图2(b)下方曲线图为光谱曲线图, 是通过截取图2(b)上方图像中心位置获得。 从图2(b)光谱中可以看到, 荧光信号的波长主要集中在300~450 nm之间, 主要包含了N2分子和CN的光谱, 具体谱线为: 315 nm [N2 (1-0)], 337 nm [N2 (0-0)], 358 nm [CN (Δ ν=1)], 388 nm [CN (Δ ν=0)], 415 nm [CN (Δ ν=-1)]。 其中388 nm处CN(B-X)的跃迁信号最强。 关于常压下飞秒激光诱导生成CN的机制已有很多文献报道, 其大致过程如式(1)— 式(9)所示: 首先甲烷与氮气的混合气被飞秒激光解离成CH、 CH2、 CH3、

在测速的应用中, 飞秒激光激发标记分子发光后, 发光分子会随流场移动, 需要将相机设置拍摄延迟, 进而拍摄延迟后移动的荧光信号[31]。 图2(c)为延迟1 μ s后的光谱, 从光谱中可以看出, 氮气分子的荧光信号几乎消失, 整体信号强度减弱, 但CN的358、 388和415 nm的光谱仍然较强。 因此, 与采用纯氮气相比, FLICC技术在信号强度方面具备绝对的优势。

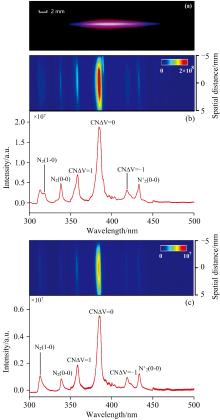

为了研究低压下CN的发光特性, 实验共设置了9个不同的压力值进行测量, 分别为: 100 000、 75 000、 50 000、 25 000、 10 000、 1 000、 100、 50和10 Pa, 其中10 Pa是本实验测量系统能达到的最低压力极限。 10 Pa下的光谱信息如图3所示: 图3(a)为10 Pa压力下相机拍摄的飞秒激光诱导氰基发光的光丝图片, 与图2(a)常压下拍摄的图片相比, 由于分子数密度降低, 激光的杂散光减弱。 光丝形状上沿着水平方向的长度为2.1 cm, 光丝相对常压比较平滑。 在位置上光丝整体向右移动。 造成上述现象的原因为: 首先, 飞秒激光与气体相互作用形成的等离子体通道是由于克尔效应的自聚焦和散焦共同作用的结果[32], 当气压降低时, 自聚焦效应减弱, 导致散焦的效应相对增强, 进而导致形成的光丝变长。 并且, 由于自聚焦效应的减弱, 光丝的中心即焦点位置会向激光出口处偏移, 从而造成光丝位置的变化。 第二, 由于激光的能量是固定不变, 焦点处分子电离所消耗的能量随着气压的降低而降低。 因此, 在聚焦点周围用于电离分子的剩余能量随着气压的减小而提高, 从而焦点两侧周围的荧光信号的相对强度随着气压的降低而提升, 造成低压下光丝相对平滑的效果[27, 33, 34]。

图3(b)为10 Pa压力下0 μ s延迟的空间分辨光谱图及光谱曲线, 在10 Pa的压力条件下, 信号强度约为常压下的八分之一, 但CN(B-X)的荧光信号依旧相对较强。 此外, 光谱中出现了391 nm [

图3(c)为10 Pa压力下1 μ s延迟的空间分辨光谱图及光谱曲线, 谱线信号总强度约为0 μ s的四分之一。 其特征光谱与0 μ s基本相同, 但与常压下1 μ s光谱差别较大, 除了CN(B-X)光谱外, N2及

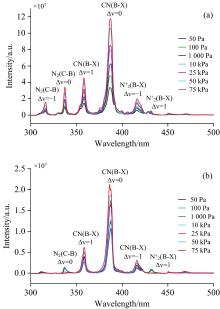

图4为50 Pa~75 kPa压力下0 μ s以及1 μ s延迟的光谱图, 可以看到在不同的压力下, CN (Δ ν=-1, 0, 1) 的信号在0 μ s以及1 μ s延迟下均占据着主导的作用。 但0和1 μ s的光谱特征有明显的差别, 1 μ s光谱的谱线峰值有明显的位移, 该信息有望建立光谱与压力之间的关系实现压力测量。 由于本工作主要研究测速潜力问题, 重点关注信号强度和寿命, 因此造成位移的原因在这里不做深入讨论。

| 图4 (a) 50 Pa~75 kPa压力下0 μ s延迟下的光谱图; (b) 50 Pa~75 kPa压力下1 μ s延迟下的光谱图Fig.4 (a) 0 μ s delay spectrum at 50 Pa~75 kPa pressure; (b) 1 μ s delay spectrum at 50 Pa~75 kPa pressure |

为了便于分析, 把不同谱线的强度随压力变化提取出来, 提取的谱线为发光较为明显的谱线, 包括337、 315、 358、 388和415 nm。 如图5(a)所示, 在0 μ s时刻, 随压力降低, 所有的谱线均呈现下降的趋势, 造成该现象的原因主要是压力降低, 粒子数密度降低, 因此0时刻的发光强度会降低。 延迟1 μ s时刻不同谱线强度的变化如图5(b)所示, 可以看到各谱线呈现与0 μ s不同的趋势, 其中由于315 nm在10 Pa~0.1 MPa下发光十分微弱, 在压力从0.1 MPa降到1 000 Pa 的过程中, CN的荧光发射逐渐减弱; 而在100 Pa的条件下, CN的强度比1 000 Pa增高, 而后随着压力的降低逐渐降低。 造成该现象的原因可能为: 在0.1 MPa~1 000 Pa, 压力的降低造成粒子数密度降低从而使发光强度降低占据主导作用; 而在1 000~100 Pa的过程中, 此时出现了

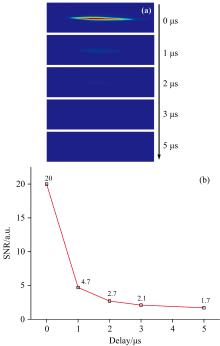

在实际测速中, 使用ICCD相机直接拍摄所有的荧光信号。 对于本实验, ICCD相机拍摄的信号强度与光谱强度变化趋势一致, 若10 Pa下ICCD相机能达到测速效果, 则其余压力也能完成速度测量。 因此我们重点关注实验的极限压力10 Pa, 针对1%的CH4/N2, 分别在0、 1、 2、 3和5 μ s的延迟下进行光丝成像, 整体的信号强度变化如图6(a)所示, 可以看到1 μ s后FLICC的发光强度仍然足够强, 直到5 μ s左右后变得十分微弱。 其信噪比在不同延迟下的变化如图6(b) 所示, 在0 μ s时信噪比为20, 在1 μ s延迟迅速减小到4.7, 随后到5 μ s逐渐减小到1.7。 实验中只要信噪比大于1即可实现信号的测量。 因此在5 μ s之前均可以利用相机进行成像的采集, 并实现位移的追踪。

| 图6 (a) 10 Pa下不同延迟时间的光丝图像; (b) 10 Pa下不同延迟时间的光丝信噪比变化Fig.6 (a) Filament images with different delay times at 10 Pa; (b) Changes in signal-to-noise ratio at filament with different delay times at 10 Pa |

由于目前该低压腔无法在低压情况下维持动态平衡, 因此还无法获得速度测量信息。 但在该实验条件下, 可对速度测量极限进行估算。 假设在低压环境中, 射流管喷出的CH4/N2混合气在0时刻被飞秒激光标记, 在Δ t时间内, 被标记气体随流场移动距离为Δ s, 该实验所使用的ICCD相机的空间分辨约为30 μ m, 即最小可识别位移Δ s=30 μ m。 激光激发后, 荧光信号在5 μ s后消失, 即可等待的最长时间为Δ t=5 μ s, 可以计算得到速度的测量下限约为6 m· s-1。 对于本方法而言, 流场速度越快, 相同的延迟时间Δ t内, 移动的可识别位移Δ s越大, 其测量效果越好。 相反, 当位移Δ s越大, 延迟时间Δ t可被设置得越小。 因此该技术对于越快的流速, 其测量效果越好。 从原理上, 该方法在设备性能允许的条件下没有测速上限。 而在低压风洞或太空中, 其设备的喷气速度往往非常高。 因此该技术在深空航天装置推进器的速度测量、 校准及标定中都有很大的应用潜力。

首次在低压的条件下(10 Pa~0.1 MPa) 进行飞秒激光诱导氰基化学发光测速技术 (FLICC) 的适用性研究。 首先我们在常压下进行光谱实验, 发现FLICC的化学发光中CN的荧光信号占据主导。 随后逐渐将压力减小至10 Pa, 整个压力的变化过程中CN的发光一直占据着主导, 且在1 μ s下依旧保持着相对较高的强度。 最后我们在10 Pa下的压力利用ICCD相机进行不同延迟下寿命的拍摄, 其信号寿命保持到5 μ s以上, 满足速度测量的要求。 通过计算得到该压力下速度测量的下限为6 m· s-1, 而该技术对高速流场的测量更具有优势。 更高速的流场往往需要更低的压力环境, FLICC技术是基于分子发光的标记测速, 只要有气体分子存在, 就有机会实现速度测量。 根据目前的实验结果, 在更低的压力环境下(< 10 Pa), 会在后续工作中进行进一步实验验证, 以探究该技术可应用的压力极限。 此外, 根据结果还发现了388 nm峰值位置与压力存在关系, 为压力测量提供了潜在的可能性, 在后续的工作中将进行深入研究。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|