作者简介: 王晓澳,女, 1998年生,山西大同大学化学与化工学院硕士研究生 e-mail: 158393023@qq.com

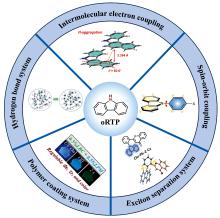

有机室温磷光(oRTP)材料具有良好的可加工性、 优异的生物相容性、 低生物毒性和低成本等优点, 已成为目前功能材料研究的热点。 其中, 咔唑类oRTP材料从分子结构设计、 性能调控优化等方面得到了快速的发展, 并且在防伪、 生物光学成像、 信息加密等方面得到更加广泛地应用。 咔唑是一种含氮杂环化合物, 为刚性平面共轭结构, 具有优良的空穴传输特性和热稳定性。 此外, 咔唑的平面化结构有利于分子间堆积相互作用, 从而加强了分子间电子耦合效应, 稳定了三重态激子。 并且, 咔唑作为一种优良的发色团已被广泛的进行修饰以取得更加优良的RTP特性。 本文阐述了oRTP材料的发光机理, 总结了具有长磷光寿命的咔唑类oRTP材料的设计策略, 主要包括: (1)分子间电子耦合作用: 面对面堆积或H-聚集可以稳定三重态激子, 通常有利于高效和长寿命的RTP。 (2)自旋-轨道耦合作用: 重原子强的自旋-轨道耦合能够有效地促进电子从第一电子激发单重态到最低激发三重态(S1-T1)或从单重态到三重态(S n-T n, n≥1)系间窜越(ISC), 并诱导磷光发射。 (3)激子分离体系: 通过构建扭曲的供体-受体体系, 分离最高已占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO), 从而减小单重态与三重态的能隙(Δ EST), 增大系间窜越速率( kISC)。 (4)聚合物包裹体系: 聚合物包裹可以构建致密的刚性外部环境, 从而有效地抑制非辐射跃迁和氧扩散, 明显提高RTP效率, 延长RTP寿命。 (5)氢键体系: 氢键的相互作用极大地削弱了分子振动和非辐射失活, 提高其对温度的耐受性, 并且可以屏蔽水和氧气。 接着, 介绍了咔唑类oRTP材料在防伪等方面的应用。 最后, 讨论了该领域面临的挑战和值得关注的研究方向。 综上, 挑战与机遇并存, 可以预期咔唑类oRTP材料研究必将成为有机发光材料领域一个新的闪光点, 随着研究的不断探索和创新, 这类材料在未来将显示更加广阔的应用前景。

Organic room temperature phosphorescence (oRTP) materials have the advantages of good processability, excellent biocompatibility, low biotoxicity, and low cost, which have become the focus of functional materials research. Among them, carbazole-based oRTP materials have been rapidly developed -in terms of molecular structure design, performance regulation, and optimization, and have been more widely used in anti-counterfeiting, biooptical imaging, information encryption, and other applications. Carbazole is a nitrogen-containing heterocyclic compound with a rigid planar conjugated structure and excellent hole transport properties and thermal stability. In addition, carbazole's planarization structure is conducive to intermolecular stacking interaction, thus strengthening the intermolecular electron coupling effect and stabilizing the triplet excitons. In addition, carbazole, as an excellent chromophore, has been extensively modified to obtain better RTP properties. This paper describes the luminescence mechanism of oRTP materials. It summarizes the design strategies of carbazole-based oRTP materials with long phosphor lifetime, including: (1) Intermolecular electron coupling: face-to-face packing or H-aggregation can stabilize triplet excitons, which is generally conducive to efficient and long-lived RTP. (2) Spin-orbit coupling: the strong spin-orbit coupling of heavy atoms can efficiently promote intersystem crossing (ISC) of electrons from the first electron excited singlet state to the lowest excited triplet state (S1-T1) or from singlet state to triplet state (S n-T n, n≥1) and induce phosphorescence emission. (3) Exciton separation systems: by constructing a distorted donor-acceptor system, the highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) are separated, thereby reducing the energy gap (Δ EST) between singlet and triplet states and increasing the intersystem crossing rate ( kISC).(4) Polymer encapsulation system: polymer encapsulation can build a dense and rigid external environment to effectively inhibit non-radiative transition and oxygen diffusion, significantly improve RTP efficiency, and extend RTP life. (5) Hydrogen bond system: the interaction of hydrogen bonds greatly weakens molecular vibration and non-radiation inactivation, improves its tolerance to temperature, and can shield water and oxygen. Then, the application of carbazole-based oRTP materials in anti-counterfeiting and other aspects is introduced. Finally, the challenges faced in this field and the research directions worthy of attention are discussed. In summary, challenges and opportunities coexist; it can be expected that -research on carbazole-based oRTP materials will become a new shining point in the field of organic luminescent materials. With continuous exploration and innovation, such materials will likely show a broader application prospect in the future.

室温磷光(room temperature phosphorescence, RTP)是一种起源于三线态的长寿命光致发光现象, 其历史可以追溯到中国古代的夜明珠[1, 2, 3, 4]。 传统无机RTP材料由于含有重金属或Pt、 Pd、 Os、 Ir等贵金属生物毒性高, 可加工性差, 柔韧性差, 难以大规模制备[5, 6]。 与之相比, 有机室温磷光(organic room temperature phos phorescence, oRTP)材料具有良好的可加工性、 优异的生物相容性、 低生物毒性和低成本等优点[7, 8, 9, 10]。 由于Stokes位移大、 磷光寿命长以及对外部环境如温度、 氧气和湿度的敏感性强[11, 12, 13, 14], 其在生物成像、 化学传感、 数据加密、 信息防伪等方面显示出广泛地应用前景[15]。

咔唑(Cz)是一种含氮杂环化合物, 为刚性平面共轭结构, 具有优良的空穴传输特性和热稳定性[16, 17, 18]。 此外, 咔唑的平面化结构有利于分子间堆积相互作用, 从而加强了分子间电子耦合效应, 稳定了三重态激子[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]。 因而, 咔唑作为一种优良的发色团已被广泛的进行修饰以取得更加优良的RTP特性[26, 27]。

通过简单有效的设计策略以开发长寿命oRTP材料虽然已取得长足进展(图1), 然而, 由于低效的系间窜越(intersystem crossing, ISC)过程、 强烈的非辐射衰减和三重激发态易感性, 实现有机发色团的高效RTP发射还是具有挑战性的[28]。 本文总结了近几年兼具高效率和长寿命咔唑类oRTP材料的设计策略, 包括组装分子间共轭电子耦合结构、 强化自旋-轨道耦合作用、 增加激子分离结构、 形成聚合物包裹体系、 氢键作用体系等, 这将有助于新型咔唑类oRTP材料的设计和发展。

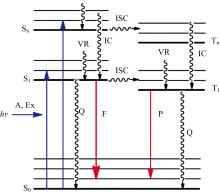

利用Jabł oń ski能级图可以直观描述RTP光物理过程(图2)。 当入射光子激发有机分子时, 电子从基态(S0)跃迁到激发态(Sn, n≥ 1), 随后所产生激子的能量可以通过辐射光物理途径和其他非辐射过程衰减而失活。 当激子通过ISC从单重激发态布居到三重态(Tn, n≥ 1), 然后从最低激发三重态(T1)辐射失活到S0时, 就会发生磷光。 根据量子力学理论, 电子在具有不同自旋多重度能态之间, 如从S1到T1跃迁时, 需要自旋翻转, 这是一个禁阻的过程, 即自旋-禁阻的跃迁, 因而磷光具有长的发射寿命[34]。

从晶体结构学的角度, 分子间面对面π — π 堆积, 通常有利于高效和长寿命的RTP[35]。 因为, 这种堆积作用不仅可以建立一个刚性的分子环境, 有效地抑制晶体中的分子运动, 有利于三重态激子的非辐射衰减, 而且电子之间的耦合相互作用有利于稳定三重态激子[36]。 咔唑就是这样一种具有平面共轭结构的分子, 利于面对面π — π 堆积作用, 并且在晶体中π — π 堆积体增强了分子间耦合, 有效稳定

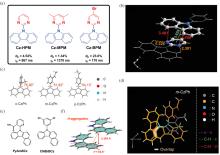

2019年, Lu等[39]设计并开发了三种具有高效持久室温磷光(persistent room temperature phosphorescence, pRTP)的有机分子, 分别为Cz-HPM、 Cz-MPM和Cz-BPM[图3(a)]。 其中, 由于Cz-HPM晶体中平面分子之间存在明显的π — π 相互作用[图3(b)], 激发后容易形成具有稳定三重态的二聚体。 此外, 分子中电子供体/受体基团之间形成的强分子内氢键有效增强了分子平面的刚性, 从而有效抑制了三重态激子的非辐射跃迁。 这些相互作用的协同效应, 使得材料展现出高效的pRTP性能, 其磷光寿命(τp)在0.17~1.37 s 之间, 磷光量子产率(ФP)达到1.34%~23.6%。 总之, 该研究通过巧妙的分子设计, 利用π — π 相互作用和分子内氢键的协同效应, 成功实现了高效持久的有机室温磷光。

| 图3 (a)Cz-HPM、 Cz-MPM和Cz-BPM的化学结构和pRTP性能[39]; (b)Cz-HPM单晶的分子内和分子间相互作用; 红色虚线表示嘧啶的N原子与π 共轭平面之间的距离, 橙色虚线表示分子内氢键, 绿色虚线表示π — π 相互作用[39]; (c)o-CzPh、 m-CzPh和p-CzPh的分子结构[15]; (d)m-CzPh晶体中咔唑基团的重叠[15]; (e)PyAmBCz和CNBrBCz的分子结构[29]; (f)BCz单晶中的分子堆积模式[29]Fig.3 (a) Chemical structures and pRTP properties of Cz-HPM, Cz-MPM and Cz-BPM[39]; (b) Intramolecular and intermolecular interactions in single crystals of Cz-HPM; The red dashed lines represent the distances between N atoms of pyrimidines and the coupled π plane, The orange dashed lines represent the intramolecular hydrogen bonds, The green dashed lines represent π — π interactions[39]; (c) Molecular structures of o-CzPh, m-CzPh and p-CzPh[15]; (d) The overlap of carbazole moieties in m-CzPh crystals[15]; (e) Molecular structures of PyAmBCz and CNBrBCz[29]; (f) The molecular packing mode of BCz in its single crystal[29] |

2019年, Huang等[15]以咔唑和苯乙酮为单元, 设计了o-CzPh、 m-CzPh和p-CzPh三种位置异构体[图3(c)]。 其中, m-CzPh晶体表现出双磷光特性, 其中孤立分子磷光(SMP)在520 nm左右且寿命较短, 同时在550~640 nm范围内出现了由H-聚集诱导的超长有机磷光(ultralong organic phosphorescence, UOP)。 晶体结构分析表明, m-CzPh晶体表现为典型的面对面π — π 堆积, 分子间存在丰富的C— H…π 相互作用、 π — π 堆积作用以及C— H…O(2.468~2.640 Å )氢键。 此外, 其π — π 堆积结构中分子间跃迁偶极的夹角均大于54.7° 这一临界值, 符合H-聚集的特征, 这种特殊的分子排列方式有效地稳定了三重态激子, 从而产生明亮的UOP。 值得注意的是, 这种特殊的面对面π — π 堆积结构仅在m-CzPh晶体中出现, 相邻咔唑单元之间的重叠[图3(d)]可能对SMP的产生起到关键作用。 并且推测这种独特的π — π 堆积构型是m-CzPh晶体表现出双磷光现象的决定性因素。 该研究通过精确调控分子堆积方式, 成功实现了孤立分子态和聚集态磷光的协同发射, 为开发新型有机磷光材料提供了重要思路。

2024年, Ma等[29]在研究7H-苯并[C]咔唑(BCz)及其衍生物(PyAmBCz, CNBrBCz)[图3(e)]时发现, 当这些分子分散在晶体粉末或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜等基质中时, 会表现出显著的光活化超长有机室温磷光(ultralong organic room temperature phosphorescence, UORTP)现象。 单晶结构分析表明, 这一现象源于客体分子(BCz)在粉末基质中形成了H-聚集体, 从而导致其在粉末基质中产生红移的UORTP。 在BCz单晶结构中, BCz分子呈现平面构型, 这种构型特征使得两个平行分子能够通过π — π 堆积形成强耦合作用。 并测得相邻两个BCz分子平面之间的距离为3.853 Å , 且BCz的苯环几何中心与相邻分子平面连接轴之间的夹角大于54.7° , 属于典型的H-聚集[图3(f)]。 这种特殊的分子排列方式不仅稳定了三重态激子, 而且使得能级更低(三线态-单线基态能隙更小), 从而导致UORTP发射光谱的红移现象。 该研究揭示了光活化诱导的H-聚集对磷光性能的调控机制, 通过精确控制分子堆积模式实现了磷光特性的动态调控。

尽管, 含有重原子的有机磷光材料具有某些劣势, 但重原子与有机分子间的强自旋-轨道耦合(spin-orbit coupling, SOC)能够有效地促进S1-T1系间窜越, 并诱导强磷光发射[40], 同时提高磷光速率(kP)和非辐射速率(knr), 导致激发态寿命缩短或发光猝灭[41]。 因此, 引入适度的分子间重原子效应也是设计具有长寿命oRTP材料的有效策略[24]。

2012年, Jin等[42]以1, 4-二碘四氟苯(1, 4-DITFB)和Cz分别为电子的受体和供体, 通过C— I…π 卤键连接[图4(a, b)], 形成了有机磷光复合晶体。 这种分子间相互作用显著提高了从S1到T1和从T1到S0的系间窜越速率(kISC), 并通过增强SOC效应显著提升了咔唑的磷光发射。 1, 4-DITFB的引入使咔唑的磷光强度增强了58倍, 而其他对比化合物仅能实现1.0~2.3倍的增强效果。 该研究创新性地利用卤键调控分子间相互作用, 为开发高效oRTP材料提供了新的设计策略。

| 图4 (a)和(b)是两个1, 4-DITFB之间形成的边对边C— I…π 和π …π 堆积复合晶体无限链结构[42]; (c)CzPX和CzBX的设计理念示意图[30]; (d)CzPX和CzBX的分子结构(X=Cl, Br)[30]; (e)CCnBr和CCnPhBr的分子结构和分子间重原子效应诱导的持续磷光的描述[24]; (f)在365 nm光照下几种晶体的荧光和磷光量子产率和磷光的平均寿命照片[24]Fig.4 (a) and (b) infinite chain structures of co-crystal formed by C— I…π and π …π stacking of edge to edge between two 1, 4-DITFB[42]; (c) An illustration of CzPX and CzBX of the design concept[30]; (d) Molecular structures of CzPX and CzBX (X=Cl, Br)[30]; (e) Molecular structures of CCnBr and CCnPhBr and a description of persistent phosphorescence induced by an intermolecular moderate heavy atom effect[24]; (f) Photos of crystals under 365 nm light with fluorescence and phosphorescence quantum yields and average lifetimes for phosphorescence[24] |

2020年, An等[30]设计并合成了CzBX(X=Cl, Br)化合物[图4(c, d)], 这些分子采用sp3杂化的亚甲基桥接咔唑和卤代苯环。 相较于供体-受体分子CzPX(X=Cl, Br), CzBX对RTP效率有较大提升。 有趣的是, CzBBr晶体表现出优异的磷光性能, 其Φp高达37.96%, τp达到220.24 ms。 通过实验研究和理论模拟表明, RTP性能的提高可归因于: 在晶体状态下分子间的Br…π 相互作用促进了S1→ T1的ISC, 而对T1→ S0的非辐射跃迁影响较小。 此外, 亚甲基连接体诱导的四面体结构有效抑制了非辐射衰减, 这些因素的协同作用最终实现了CzBBr的高磷光量子产率。 该研究通过分子结构精确调控, 以及Br…π 相互作用对磷光性能的调控, 成功开发出高效oRTP材料。

2017年, Lu等[24]设计合成了两个系列分子结构(CCnBr和CCnPhBr)[图4(e)], 分别以Br和4-烷氧基-1-溴苯作为重原子基团。 选择Br作为重原子是基于其相对于Cl和I具有适中的重原子效应, 可以产生适度的SOC作用, 并且在Br和发光基团之间引入柔性烷基链, 可以有效避免过强的内重原子效应。 CC4Br、 CC4PhBr和CC6PhBr三种化合物的Φp值均超过9.5%。 CC6PhBr晶体表现出强烈的白色光发射, 总发光效率为72.6%, Φp为39.5%, τp为200 ms[图4(f)]。 实验结果表明, Br的存在以及Br与咔唑基团之间的距离对实现长余辉磷光起着至关重要的作用。

分子间的供体-受体相互作用必然或大多情况下涉及电荷转移, 发生电荷转移相互作用的两种组分间的电荷重新分配又增加了两种组分间极化, 进而强化或增稳了供受体复合物[34]。 同时, 通过构建扭曲的供体-受体体系, 增强了分子内电荷转移作用, 分离了最高已占据分子轨道(highest occupied molecular orbital, HOMO)和最低未占据分子轨道(lowest unoccupied molecular orbital, LUMO), 减少其HOMO和LUMO的重叠度, 进一步减小单重态与三重态的能隙(Δ EST)[43], 从而促进ISC, 并延长磷光寿命。 Cz是一种能在S1态和T1态之间实现良好轨道转换的基团, 因为具有孤对电子的氮原子能够促进n— π * 跃迁, 从而增强三重态激子布居。

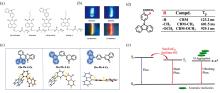

为了研究供体-受体结构对磷光发射有重要影响, 2020年, Zhang等[44]在萘酰亚胺体系中分别引入咔唑基和正丁基, 设计合成了两种萘酰亚胺衍生物, 构建了供体-受体二联体(DAD)结构。 基于此, 该课题组进一步制备了四种咔唑-萘酰亚胺聚乳酸化合物[图5(a)], 具有供体-受体结构的聚乳酸(CZ-NI-O-PLA和CZ-NI-S-PLA)的光致发光以磷光为主导, 其中, CZ-NI-O-PLA磷光寿命可达407 ms。 考虑到结构的差异, NI-O-PLA是一种缺电子体系, 但通过引入给电子基团咔唑后, CZ-NI-O-PLA易于形成分子内电荷转移态, 这不仅显著减小了Δ EST, 还促进了ISC过程。 因此, 在CZ-NI-O-PLA的光致发光过程中, 磷光发射在与荧光发射竞争中处于优势地位, 最终导致其聚乳酸膜表现出以磷光发射为主的发光特性[图5(b)]。 该研究通过调控分子内电荷转移效应, 成功实现了对材料发光性质的调控, 阐明了供体-受体结构促进磷光发射的作用机制。

| 图5 (a)CZ-NI-O-PLA、 NI-O-PLA、 CZ-NI-S-PLA和NI-S-PLA的分子结构[44]; (b)四种聚乳酸薄膜的光致发光照片[44]; (c)Chr-Ph-2-Cz、 Chr-Ph-3-Cz 和Chr-Ph-4-Cz单晶的化学结构和分子几何形状[32]; (d)CBM, CBM-CH3和CBM-OCH3晶体的化学结构和RTP寿命[45]。 (e)超长寿命RTP机制[45]Fig.5 (a) Molecular structures of CZ-NI-O-PLA, NI-O-PLA, CZ-NI-S-PLA and NI-S-PLA[44]; (b) Photoluminescence photos of four polylactides films[44]; (c) Chemical structure and molecular geometry in single crystals of Chr-Ph-2-Cz, Chr-Ph-3-Cz and Chr-Ph-4-Cz[32]; (d) Chemical structure and RTP lifetime of CBM, CBM-CH3 and CBM-OCH3 crystals[45]; (e) Mechanism for ultralong lifetime RTP[45] |

2020年, Yang等[32]以咔唑为电子供体、 色酮(Chr)为电子受体, 成功设计开发了三种具有D-A结构的超长寿命RTP分子, 分别为Chr-Ph-2-Cz、 Chr-Ph-3-Cz和Chr-Ph-4-Cz。 Chr-Ph-3-Cz和Chr-Ph-4-Cz的咔唑基部分与苯环之间的二面角相似, 分别为55° 和51° 。 而Chr-Ph-2-Cz由于空间位阻效应导致分子构象扭曲程度显著增加, 二面角增加至68° [图5(c)], 这一结构特征使Chr-Ph-2-Cz表现出更长的τp(511 ms)。 通过独立梯度模型(IGM)对二聚体分子间相互作用的定量分析表明, Chr-Ph-2-Cz在色酮和咔唑单元之间具有最大的相互作用等能面。 理论计算进一步证实, 该分子具有较小的单重态和三重态的Δ EST和显著增强的SOC常数ξ(S0, T1), 有利于促进高效的ISC过程。 此外, Chr-Ph-2-Cz较小的SOC常数ξ(S0, T1)与其更长的寿命直接相关, 这一发现为实验现象提供了可靠的理论解释。

2021年, Yin等[45]设计并合成了三种咔唑类化合物, 其中咔唑为供体, 苯甲酸酯为受体, 形成了D-A结构, 即CBM、 CBM-CH3、 CBM-OCH3[图5(d)]。 通过单晶分析和理论计算研究了分子结构与RTP寿命的关系, 在CBM中引入— CH3和— OCH3后, 分子构象发生显著变化, 咔唑与苯基之间的扭转角分别由50.171° 增加到87.741° 和63.721° , 取代基的位阻使其形成了HOMO和LUMO空间分离程度大的扭曲供体-受体体系。 因此, Δ EST从0.41 eV大幅降低到0.03 eV和0.26 eV, 有利于促进ISC[图5(e)], 这种能级调控使得τp从CBM的123.2 ms显著延长至CBM-CH3的601.5 ms和CBM-OCH3的929.2 ms。 CBM-CH3和CBM-OCH3中较小的Δ EST和纯π — π * 构型的协同效应是实现UORTP寿命的关键因素。

聚合物可以构建致密的刚性的外部环境, 可以有效地抑制非辐射跃迁和氧扩散, 从而明显提高RTP效率, 延长RTP寿命[46, 47]。 一般掺杂后的聚合物具有较强的刚性和凝聚力, 并且可以提供不同于晶体的独特的受限环境[31]。 聚合物具有可缠绕的链, 使其成为抑制非辐射衰减的良好平台, 使三重态激子的发射能够在室温下存活足够长的时间[48]。

2022年, Xue等[31]合成了两种咔唑(LCZ)衍生物(LPM和LBC), 并将其掺杂到PMMA基质中以改善RTP性能。 这两种衍生物具有不同n-取代基, 单独存在时仅能形成结构不完善的晶体, 且在溶液中没有RTP现象。 然而该课题组采用溶液铸膜法将其以1%的重量比例分散于PMMA中, 并进行热塑性塑化处理后, 所得掺杂薄膜PMMA/LPM和PMMA/LBC分别展现出高量子产率(36.9%)的蓝色RTP和长寿命(942.5 ms)的绿色RTP[图6(a)]。 该研究表明, 将有机杂环分子掺杂到聚合物基质中可以改善RTP性能, 并充分证明了分子限域微环境对于调控RTP特性的重要性。

| 图6 (a)两种无异构体的咔唑衍生物(LPM和LBC)的合成路线以及其晶体(上半部分)和PMMA薄膜(下半部分)的光致发光照片, PMMA薄膜(厚度1 mm)先通过溶液流延成膜, 再经开放式炼胶机热塑成型, 照片顶部标有掺杂浓度; (b) CzIP and L-CzIP的分子结构[49]; (c)RTP机制图[49]; (d)ICZ-p1的分子结构[50]; (e)ICZ-p1-PMMA薄膜在298 K(上)和320 K(下)下的余辉图像[50]Fig.6 (a) The synthesis of two carbazole derivatives without isomers (LPM and LBC) and their photo-luminescence photographs in crystalline states (upper part) and PMMA films (next part), PMMA films (thickness 1 mm) are prepared first by solution cast film and then by thermoplasticizing on the open mill, the doping concentration is labeled at the top of the photos[31]; (b) Molecular structures of CzIP and L-CzIP[49]; (c) RTP mechanism diagram[49]; (d) Molecular structures of ICZ-p[50]; (e) After glow images of these ICZ-p1-PMMA films at 298 K (top) and 320 K (down)[50] |

2023年, Wang等[49]分别以市售咔唑和自制咔唑为原料, 成功设计合成了CzIP和L-CzIP[图6(b)], 并采用PMMA和氨基吡啶(AP)作为主体材料, 有效抑制了客体激子的非辐射跃迁和重组过程[图6(c)]。 为了解决晶体生长环境苛刻和结晶重复性差等问题, 该课题组将CzIP和L-CzIP以1.0%的重量比分别掺杂到PMMA薄膜中, 制备得到1% CzIP@PMMA和1% L-CzIP@PMMA复合薄膜。 实验结果表明, PMMA基质的稀释效应和抑制非辐射跃迁作用显著提升了材料的发光性能, 与晶态CzIP相比, 掺杂1% CzIP@PMMA薄膜的荧光量子产率(ФF)从2.45%提升至29.19%, ФP也从1.83%提高到4.93%。 该研究通过巧妙的聚合物包裹策略, 不仅克服了传统晶体生长方法的局限性, 还显著提升了材料的发光性能, 同时也深化了对主客体相互作用机制的理解。

2024年, Xie等[50]通过将吲哚[3, 2-b]咔唑(ICZ-p1)[图6(d)]掺杂到PMMA中, 成功开发出具有光激活特性的双模式余辉材料。 所得复合薄膜在435和497 nm处呈现两个显著的持续发射峰, 实现了由多共振热激活延迟荧光与UORTP协同作用形成的可调色双模式余辉现象[图6(e)]。 该材料展现出良好的温度适应性: 在298 K下, 两个发射峰的最长寿命分别达到2.28和2.47 s; 即使在360 K高温条件下, 仍能维持0.32和0.42 s的长余辉现象。 实验研究和理论计算表明, 这种光活化余辉效应源于薄膜中O2分子的光致消除, 其发光机制包含具有持久的多共振热激活延迟荧光和OURTP协同贡献。

通过分子间非共价相互作用, 可以有效减弱非辐射衰减通道, 氢键是一种非常普遍的分子间非共价作用力, 被广泛用于超分子自组装中。 它能够有效限制分子振动和转动, 减少三重态非辐射衰减。 氢键的相互作用极大地削弱了分子振动和非辐射失活, 并且可以屏蔽分子中的水和氧气, 提高其对温度的耐受性[33]。

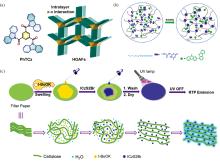

2018年, Huang等[51]设计了一种三臂芳香自组装前体PhTCz[图7(a)], 该分子同时包含芳香羰基和π -共轭咔唑基团。 分子中的氢键网络不仅增强了芳香羰基间的相互作用, 还显著促进了SOC, 从而有效布居三重态激子。 同时, 平面咔唑单元通过促进层内π — π 堆积作用, 首次实现了无金属多孔材料在通常环境条件下的超长磷光发射。 通过调控结晶条件, 该课题组成功获得了三种具有不同结构的氢键有机芳香骨架(HOAFs), 这些HOAFs得益于层内强π — π 相互作用和多层氢键网络, 展现出优异的热稳定性。 值得注意的是, 三种HOAFs均表现出超长磷光特性, 其中PhTCz-1在环境条件下可以发出黄色超长磷光, 其寿命达到79.8 ms。 单晶结构分析表明, PhTCz-1晶体中存在较强的层内π — π 相互作用和氢键网络结构, 这些相互作用通过构建稳定的HOAFs结构, 有效地抑制了非辐射跃迁。

| 图7 (a)基于PhTCz分子的氢键芳香框架(HOAFs)[51]; (b)RTP共聚物示意图[33]; (c)ICzS2Br在t-BuOK预处理滤纸上的吸附过程示意图[28]Fig.7 (a) Hydrogen-bonded aromatic frameworks (HOAFs) based on PhTCz molecules[51]; (b) Schematic illustration of RTP copolymers[33]; (c) Schematic illustration for the adsorption process of ICzS2Br in the t-BuOK pretreated filter paper[28] |

2021年, Wang等[33]成功制备了一系列含有不同比例的咔唑-二苯并呋喃(CDF)和脲嘧啶酮(UPy)片段的共聚物(P1— P4)[图7(b)]。 这些材料展现出优异的超长磷光性能, 其τp达到1.70~2.16 s, 余辉持续时间长达15~17 s。 研究发现, UPy基团通过形成多重氢键网络, 不仅可以增强分子间和分子内相互作用, 还能有效固定磷光基团从而抑制非辐射跃迁。 在氢键交联作用下, 固定的磷光基团被刚性乙烯基骨架所限域, 这种独特的结构既稳定了三重态激子, 又显著降低了非辐射跃迁概率。 其中性能最优异的材料实现了2.16 s 的超长磷光寿命和17 s的余辉持续时间。 有趣的是, 这种RTP材料具有与传统有机磷光材料相反的耐高温、 耐潮湿性能。 这种独特的稳定性使其在特殊环境下的柔性可折叠防伪应用方面展现出巨大潜力。

2023年, Wang等[28]成功合成了三种吲哚咔唑衍生物(ICzS2Br、 ICzS3Br和ICzS4Br), 并通过将其集成在滤纸基体中实现了RTP和长寿命余辉现象。 研究发现, 这三种异构体在粉末态和结晶态以及稀四氢呋喃溶液中均表现出明确的光吸收和稳定的光致发光特性, 但在室温下均未观察到磷光现象, 且荧光寿命仅为纳秒级。 为了获得有效的磷光发射, 该课题组采用滤纸作为基质来抑制非辐射跃迁。 滤纸的主要成分纤维素通过紧密的氢键网络形成刚性环境, 在叔丁酸钾(t-BuOK)的辅助下成功触发了滤纸样品的RTP发射[图7(c)]。 实验数据显示, ICzS2Br滤纸样品在室温下表现出优异的磷光性能, 其τp达1.070 s, ФP为7.85%; 而ICzS3Br和ICzS4Br滤纸样品的τp分别为113和112 ms, ΦP分别为3.14%和2.0%。 这一结果证实, 滤纸基质不仅通过其高刚性环境和阻氧特性有效抑制了激发态分子的运动, 还显著降低了激发态能量的非辐射耗散。 特别值得注意的是, t-BuOK作为“ 分子钥匙” 能够可逆地打开纤维素的氢键网络, 将发光分子高效捕获在滤纸基体中, 从而利用纤维素氢键构建的刚性环境实现对非辐射衰减的有效抑制。 该研究不仅揭示了氢键网络对磷光性能的调控机制, 还为开发环保型、 低成本的新型磷光材料提供了创新思路。

与无机材料相比, 纯有机室温磷光材料具有斯托克斯位移大、 磷光寿命长、 对环境敏感等特点, 在防伪、 生物成像和传感等方面具有重要的研究价值[36, 52, 53]。 其中, 咔唑类oRTP材料在防伪方面的应用较为广泛。

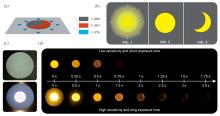

发光分子磷光量子产率的不同会引起发光强度的差异, 微弱的磷光发光可能需要较暗的环境才能被人眼捕捉到, 这种发光强度差异也可作为防伪材料的一种设计思路[26]。 2021年, An等[30]设计并合成了化合物CzPX和CzBX(X=Cl, Br)[图4(d)]。 其中, CzBCl的τp最长, 但Φp仅为0.57%。 同样条件下, CzBBr分子间的π -Br相互作用提升了ISC过程, 使得CzBBr的Φp为37.96%, 但其τp较短。 由于CzPBr的τp较短, Φp(0.21%)较低, 因此很难观察到余辉现象。 将具有明显Φp差异的CzBCl、 CzBBr和CzPBr以一幅图案呈现时[图8(a)], 在不同条件下可以观察到不同的信息[图8(b)]。 如图8(c, d)所示, 在365 nm紫外灯照射下, 图案只显示CzBBr制备的白色圆形图案[图8(b), 信息2]。 当紫外线灯关闭时, 图案仍保持橙色圆形图案[图8(b), 信息2]。 在关闭紫外线灯后的0~0.5 s内, 可以观察到CzPBr制作的8颗星星[图8(b), 信息1], 而在关闭紫外线灯后的2~3.5 s内, 可以观察到CzBCl制作的新月形图案[图8(b), 信息3]。 由于磷光量子产率的不同而引起发光强度的差异, 证明了这几种化合物可以利用时间分辨率技术很好地应用于多种防伪或数据加密技术中。

| 图8 基于CzBBr、 CzBCl和CzPBr的数据加密应用[30] (a)CzBBr、 CzBCl和CzPBr用于安全应用的模型结构示意图; (b)三种物质的信息加密模式图; (c)模型在可见光和紫外灯照射下的照片; (d)在环境条件下, 关闭紫外灯照射后用两种不同的拍摄模式所拍摄的照片Fig.8 The application of data encryption based on CzBBr, CzBCl and CzPBr[30] (a) The structure diagram of patterns for security applications using CzBBr, CzBCl and CzPBr; (b) The diagram of Three encrypted information patterns; (c) Photographs of the pattern under visible and UV light, respectively; (d) Photographs of the pattern taken after tuning off the UV light with two different shooting modes under ambient conditions |

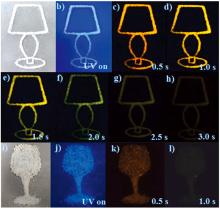

磷光分子发光颜色的变化也可用以设计防伪材料[26]。 2021年, Zhu等[54]将咔唑和间苯二甲酸组合在一起得到CzIP, 采用配位诱导结晶策略, 以CzIP 为配体合成了两个超分子配位框架化合物1和2。 它们表现出单相白色发射, 特别是化合物1, 随着时间的变化, 其余辉颜色也随之发生改变。 如图9所示, 当在365 nm处激发照射时, “ 台灯” 标志[图9(a)]显示蓝白色光[图9(b)]。 一旦关闭激发光源, 就会产生持续几秒的亮橙色磷光现象[图9(c, d)], 随之又变成肉眼可见的绿色磷光[图9(e— h)]。 同样, 化合物2制备的“ 杯子” 标志, 其磷光也呈现出由橙色到绿色的动态颜色变化[图9(i— l)]。 因此, 磷光分子的发光颜色随时间变化显示出的差异, 可使其应用在防伪安全技术中。

| 图9 防伪邮票原理图[54] (a)— (h): 化合物1; (i)— (l): 化合物2Fig.9 Anti-counterfeiting stamp schematic diagram[54] (a)— (h): Compound 1; (i)— (l): Compound 2 |

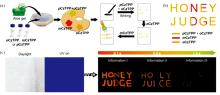

异构体在寿命上的差别也可以应用在信息加密中[26]。 2023年, Xu等[55]设计合成了三种咔唑-三苯基膦(TPP)杂化异构体, 其中P原子位于Cz基团的邻位、 间位和对位, 分别命名为oCzTPP、 mCzTPP和pCzTPP, 三种物质虽然具有相似的化学成分, 但磷光寿命却有显著差异, τp值分别为263、 158和645 ms, 这使得其可应用于数据加密(图10)。 如图10(a) 所示, 分别制备了三种含有oCzTPP、 pCzTPP和mCzTPP的油墨, 进一步将“ HONEY JUDGE” 的信息写在打字纸上[图10(b)]。 在关闭365 nm紫外灯照射后, 加密的信息以橙色磷光形式出现, 记为“ Information Ⅰ ” 。 由于mCzTPP 的RTP寿命最短, 在0.5 s后, 用mCzTPP 墨水书写的“ N” 和部分“ D” 首先消失, 使该信息演变为“ Information Ⅱ ” 。 在1.5 s时, 仅能观察到用含pCzTPP的墨水书写的“ HLJU” 四个字母, 即“ Information Ⅲ ” [图10(c)]。 发光寿命的差异性特征为信息加密技术提供了另外的途径。

| 图10 基于xCzTPP的终身编码安全应用程序[55] (a)墨水制备和加密信息书写过程; (b)“ HONEY JUDGE” 各字母对的xCzTPP组成信息; (c)用于信息加密的句子在日光或紫外线照射下及紫外线照射后1.5 s内的照片Fig.10 Lifetime-encoded security application based on xCzTPP[55] (a) Processes of ink preparation and encrypted information writing; (b) Message of “ HONEY JUDGE” and xCzTPP composition for each letter; (c) Photographs of a sentence for information encryption under daylight or UV light on and within 1.5 s after UV light off |

近年来, 随着研究的不断深入, 咔唑类oRTP材料从分子结构设计、 性能调控优化等方面得到了快速的发展, 并且在防伪、 生物光学成像、 信息加密等方面得到更加广泛的应用。 尽管如此, 具有RTP性质的咔唑类oRTP材料研究仍然存在许多问题值得探索。 (1)重原子的强SOC能够有效地促进ISC, 大大提高磷光量子产率, 但同时加快了三重态的辐射跃迁速率, 在一定程度上缩短了磷光寿命, 因此很难实现长寿命RTP。 (2)旨在提高激子空间分离的扭曲供体-受体体系, 在激发态转变过程中倾向于形成明显的结构变形, 导致即使受到刚性环境的限制, 对分子运动的抑制也是比较有限的。 (3)由于弱SOC和三重态激子的快速失活, 导致ISC效率低下, 在纯有机分子中实现高效RTP仍是一个巨大的挑战。 (4)尽管大多数RTP分子含有杂原子, 并且极大可能地具有n— π * (p— π * )和π — π * 跃迁的特性, 但由于非键电子效应和分子间相互作用(π — π 堆积作用)的影响可能是相互矛盾的, 在许多情况下, 虽然高Φp或长τP都可以分别实现, 但设计同时具有高Φp和长τP的oRTP分子成为一种内在挑战。

总之, 挑战与机遇并存, 可以预期咔唑类RTP材料研究必将成为有机发光材料领域一个新的研究重点与热点, 相信随着不断探索和创新, 这类材料在未来将展现出更加广阔的应用前景。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|