作者简介: 冷玉鹏, 1994年生, 大连理工大学海岸与海洋工程全国重点实验室博士研究生 e-mail: lengyupeng@mail.dlut.edu.cn

河冰表面光谱特征是遥感反演的主要参数之一, 能够为研究冰的光学性质提供主要依据。 冰面反射率是用来研究寒区水域大气和水体之间能量交换的重要参数, 也是光谱特征中最主要的参数。 溶解性有机质(DOM)对于指示水环境具有重要作用, 因此分析河冰中溶解性有机质的光谱特性对认识其环境指示作用具有重要意义。 利用便携光谱仪对冰面进行光谱测定, 通过冰样的三维荧光光谱结合平行因子分析法(PARAFAC), 揭示了黄河内蒙古段河冰的光谱特征以及DOM的荧光组分、 来源特征和影响因素, 为冰体中DOM组成和来源特性研究提供理论基础。 结果表明: 黄河冰表面的反射率变化趋势是先增大后减小, 泥沙量对冰的反射率存在很大的影响。 黄河内蒙古段冰内主要含有1种类蛋白质(类色氨酸)和1种陆源腐殖质, 其荧光强度的贡献分别为56.62%和43.38%。 荧光强度在冰表层最低, 沿冰厚增长方向逐渐增大。 通过对荧光特征参数的分析, 得到所取冰样的荧光指数FI值为1.31~2.42, 生物指数BIX值为0.74~2.93, 腐殖化指数HIX值为0.20~1.74。 不同的荧光特征参数表明黄河内蒙古段冰样的DOM来源为内源释放和外源输入, 其中内源贡献较大, 且冰体的腐殖化程度较低。 研究结果揭示了黄河内蒙古段河冰的光谱特征、 DOM的荧光特征以及组分来源等相关影响因素, 可以为今后进一步研究冰内DOM的演化过程以及寒区河流的水质识别与冰下生态监测提供相应的理论依据与数据支持。

The spectral characteristics of the river ice surface are one of the main parameters of remote sensing inversion, which can provide the main basis for studying the optical properties of ice. Ice albe do is an important parameter used to study the energy exchange between the atmosphere and water in cold regions, and is also the most important parameter in spectral characteristics. Dissolved organic matter (DOM) is important in indicating the water environment. Hence, analyzing the spectral characteristics of dissolved organic matter in river ice is of great significance for understanding its environmental indicator function. Using a portable spectrometer to measure the spectra of ice surfaces, the three-dimensional fluorescence spectra of ice samples were combined with parallel factor analysis (PARAFAC). They revealed the spectral characteristics of river ice in the Inner Mongolia section of the Yellow River and the fluorescence components, source characteristics, and influencing factors of DOM, providing a theoretical basis for studying ice's DOM composition and source characteristics. The results indicate that the reflectance of the Yellow River ice increases first and then decreases, and the sediment content significantly impacts the reflectance. One type of protein and one type of terrestrial humus make up most of the ice in the Inner Mongolia portion of the Yellow River; their respective contributions to fluorescence intensity are 56.62% and 43.38%. The ice's surface has the weakest fluorescence, which progressively rises as the thickness of the ice grows. The obtained ice sample's fluorescence index (FI) value is 1.31~2.42, its biological index (BIX) value is 0.74~2.93, and its humification index (HIX) value is 0.20~1.74, according to an analysis of the fluorescence characteristic parameters. Various fluorescence characteristic factors show that endogenous release and external input are the DOM sources of ice samples in the Inner Mongolia part of the Yellow River, with a higher endogenous contribution and a lower degree of humification of ice bodies. This article's research findings provide insight into the spectral properties of river ice in the Yellow River's Inner Mongolia segment, the fluorescence properties of dissolved organic matter, and associated influencing elements, including component origins. In addition to identifying water quality and ecologically monitoring rivers in cold climates, this can offer a theoretical foundation and data support for future studies on the evolution process of DOM in ice.

冰的光谱特征是研究冰光学性质的重要理论依据。 河冰表面的反射辐射特征对冰面的热量平衡有很大的影响, 反射率也是量化冰面反射太阳辐射能力的重要参数。 因此冰的光学特性对与冰物候的信息获取以及冰的反演分类提供了重要的理论依据与研究价值。 石晓光等人利用地物光谱仪测量了查干湖冰封期的冰光谱并分析了冰内气泡、 湖面覆雪等对光谱的影响[1]。 于淼等冬季在乌梁素海观测了不同性质湖冰的光学性质, 得到了不同种类冰的反射率, 分析了湖冰的双向反射特征[2]。 由于黄河内蒙古段河道地形复杂及其独特的高纬度气候特征, 黄河表面多存在沙尘, 冰面的降尘会直接影响黄河冰的物理性质, 也会与干净冰面存在一定的区别, 因此对黄河冰的光谱特征研究变得尤为重要。 黄河有很长一段时间处于冰封期, 随着春季到来, 温度升高, 冰内残留的杂质与泥沙, 会释放到水中。 由于不同的河道流经不同的位置, 工农业活动等不同程度的污染也会对河流产生很大的影响进而影响水生态[3]。 因此河流的有机物污染处理已然成为河流治理的重要环节, 找到有机物的来源能够精准定位河流污染问题, 从而可以进一步实施有针对性的治理策略。 溶解性有机质(dissolved organic matter, DOM)作为复杂的有机分子混合物对物质的内部组构会产生很大的影响, 存在于不同的介质中同时也影响着环境[4]。 DOM存在于冰川表面, 对冰川冰的组成与冰川环境变化也有很大的影响[5]。 这种既作为营养源又作为污染物载体的双重特性, 使DOM成为连接营养物质发展和水环境污染物之间的重要桥梁, 对理解和调控水生态环境质量具有重要的科学意义[6, 7]。

目前, 国内外表征DOM的方法有很多并日趋成熟, 例如傅里叶变换离子共振质谱(FT-ICR-MS)、 傅里叶红外光谱(FTIR)、 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、 三维荧光光谱(EEMs)和高效液相色谱法等[8, 9]。 这其中光谱分析方法[10]相比于其他方法更易操作、 灵敏度高、 所需样品少且对样品无损、 成本低, 能够通过光谱来确定样品的组分, 其内部化学组成和相对含量也能够通过光谱参数分析, 因此在分析DOM结构组成以及探究微生物来源等研究中被广泛应用。 三维荧光获取的数据量大, 数据维度高, 可以绘制不同来源和物质组成的图像, 结合图像采用特定的分析方法对数据解析以达到DOM的准确表征[11]。 利用所获取的三维荧光光谱, 有效地根据平行因子分析(parallel factor analysis, PARAFAC)法进行分析与处理, 可以利用荧光参数推断和分析水环境中DOM的相对含量、 荧光组分组成、 来源和生态环境效应等信息, 从而实现组分的分离和定量分析[12]。 近年来, 针对DOM的组成及其环境效应的影响研究也是逐渐增多。 冯琳等[13]分析了达古冰川雪冰的三维荧光光谱, 发现了不同季节的雪冰中DOM的显著内源性和季节性差异。 Komatsu等[14]采用EEMs-PARAFAC方法分析了污水厂污水处理过程中DOM的变化特性, 对于如何正确在污水处理过程中引入相应方法优化和处理DOM得出了相应结论。 方小云等[15]基于三维荧光-光谱技术构建了水污染溯源检测方法, 提高了溯源检测结果的准确性。 三维荧光光谱结合平行因子分析法作为光谱分析的主要技术手段, 也是被广泛应用于分析各种河流[16, 17]、 湖泊[18, 19]等水体中DOM的组成、 来源以及变化规律, 从而为水生生态环境提供相应的理论依据。

黄河作为中国的第二大河, 由于其特殊的地理位置、 水文气象条件、 河道特性, 因此封河过程极为复杂。 了解黄河冰的光学特征能够有效分析河冰的形成与演化过程。 水中的污染物被留在冰盖中, 在春季解冻过程中会释放到水中, 从而对水体产生污染。 DOM作为多种污染物的重要载体, 且黄河流域泥沙含量很大, 因此研究黄河流域冰的光谱特征与黄河冰体DOM的组分以及影响因素也是保证黄河冻结期以及春季开河后水环境的重要依据, 也是黄河生态的重要组成。 基于此, 本研究获取了黄河不同位置的冰光谱, 通过三维荧光光谱技术并结合平行因子分析法, 分析黄河内蒙古段不同位置的冰样中DOM的光谱特征, 识别冰样中的组分特征, 分析不同河道位置冰内的DOM成分、 荧光强度, 并分析其相关影响因素, 进而了解黄河冰内的化学参数, 从而能够对黄河冬季的冰上环境问题提供相应的依据, 也对冰融化后的开河环境监测与治理提供支持。 为了解黄河封河与冰灾预测、 保障水安全、 推动经济社会高质量发展、 维持生态稳定以及河流污染物溯源具有重要意义。

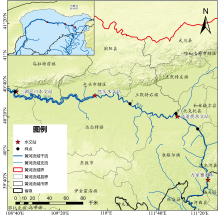

黄河内蒙古段是黄河流域的重要组成部分, 界定了黄河流域的北部边界, 整体处于黄河所呈现的“ 几” 字的上半部, 是黄河整体走向的重要转折位置。 黄河内蒙古段的经纬度范围为北纬39° 50'— 42° 40', 东经106° 30'— 111° 40'。 内蒙古段的全长为840 km, 落差仅为162.5 m。 流经内蒙古一盟五市十七个旗。 内蒙古段河段范围内自上游至下游共有水文站5座, 分别是石嘴山、 巴彦高勒、 三湖河口、 包头、 头道拐水文站。 由于河道形势复杂, 最低的河道比降仅为0.09‰ [20]。 存在较多的独特倒“ U” 型弯道, 这一特征对当地的气候水文和生态环境产生了很大的影响。 河道形态复杂以及水库调节等多种因素导致该河段的输水输冰能力下降、 槽蓄量增加[21]等新问题凸显, 使得内蒙古河段冰情形势多变, 也是冰情最复杂、 最严峻的区域。

本研究选取了黄河内蒙古段从上游至下游不同类型的直河道、 弯河道、 单线桥河道以及双线桥河道等进行冰样采集, 取样点分别为三湖河口水文站(4号点)、 大城西黄河大桥(3号点)、 什四份子弯道(2号点)、 前房子双线大桥(1号点)共4个采样点, 共采集冰样8块。 黄河内蒙古段地理位置及冰样采样点位置如图1。 在不同的采样点分别取冰样, 将其放至在-15 ℃的冷库中, 试验之前用超纯水(18.25 MΩ · cm)洗净, 随后将其自然融化, 放置在棕色瓶中, 低温保存直至试样分析。

1.3.1 冰面光谱测定与处理

利用光谱仪在野外对冬季黄河不同位置冰面进行直接测量, 可以获取黄河冰面的反射率光谱。 采用HandHeld2光谱仪观测冰面光谱反射率, 观测时光谱仪探头垂直朝下, 探头距冰面约30 cm, 确保视线范围内无阴影, 前视场角为25° , 垂直观测范围约为直径28 cm的圆形。 利用光谱仪自带的漫反射光学标准参考板作为参考基准, 每次光谱测量前, 先用白板校准, 再测量地物反射率曲线, 每个位置连续采集3次, 取平均值。 为了去除光谱反射率曲线噪声, 采用了Savitzky-Golay滤波方式进行光谱数据平滑处理, 设置平滑窗口为10, 另外去除光谱反射率曲线两端杂乱数据, 最终采用波长400~1 000 nm波长范围的光谱数据, 其中光谱间隔为1 nm。

1.3.2 三维荧光光谱分析测定

三维荧光光谱的测量所用的仪器为日本日立公司生产的F-7100荧光分光光度计。 利用该仪器对所取的黄河冰样品进行三维激发发射矩阵(3D-EEMs)检测。 仪器内光源采用了大功率氙灯, 并且配有光电倍增管。 试验设置的激发波长Ex范围是250~450 nm, 波长间隔5 nm, 将发射波长Em的范围是250~600 nm, 波长间隔5 nm。 试验所用冰样的扫描速度设定为1 200 nm· min-1。 试验开始前, 先用光度计测定了纯水的荧光光谱, 通常把纯水作为空白对照并且后期处理需要扣除, 用于处理数据时消除水的拉曼散射对样品荧光光谱的影响。 测定完纯水再进行了不同冰样的测定。 Raman单位(R.U.)作为荧光强度的表示, 计算方法是通过激发波长为350 nm时水的拉曼峰积分强度换算得到。 利用EFC三维荧光光谱的软件平台内自带的分析处理程序结合matlabR2022b对三维荧光数据进行处理, 可以得到荧光图谱[22, 23]。 根据所获得的三维激发发射矩阵, 利用平行因子分析(PARAFAC)法将3D-EEMs进行分解, 从而获得单独的荧光组分。 PARAFAC模型的计算公式如式(1)

式(1)中, 对应第i个样本在发射波长为j, 激发波长为k位置的荧光强度; 其中a, b, c分别表示荧光组分浓度, 发射光谱与激发光谱值; eijk则表示未被PARAFAC模型考虑的可变性残差。 通过本次试验所获得的Ex和Em数据, 利用OpenFluor在线数据库(http://www.openfluor.org)进行查找对比, 能够识别并且进行荧光组分鉴定, 从而获得详细组分信息。

1.3.3 荧光光谱参数分析

为了进一步分析黄河内蒙古段冰的DOM光谱特性和来源特征, 本研究计算了所取冰样的三种荧光特征参数。 这三个特征参数分别为荧光指数(FI)、 腐殖化指数(HIX)和生物指数(BIX)。 荧光指数(FI)是体现DOM的来源的主要因素, 其值是λ Ex=370 nm时, λ Em在450和500 nm处的荧光强度比值[24]。 当λ Ex=254 nm时, λ Em扫描范围为435~480与300~345 nm的荧光强度积分值的比率, 将其称为腐殖化指数(HIX)[25]。 生物指数(BIX)也是反映来源的重要参数之一, 其值为当λ Ex=310 nm时, λ Em分别在380和430 nm处的荧光强度二者的比值[26]。 相关荧光参数的计算方法如式(2)— 式(4)

式中, I表示指定发射波长时对应的荧光强度值。 荧光特征参数不同的变化范围也表示了DOM的组分的不同特性, 其中当FI< 1.4时, DOM主要为外源输入, 例如植物根系在环境影响下的分泌物, 落叶等; 当1.4< FI< 1.9时, 说明DOM组分受到了生物源自身以及陆源等两种因素共同影响; 当FI> 1.9时, 表明DOM主要为自生源有机质[27]。 BIX值小于0.8, 代表陆源为DOM的主要来源, BIX值介于0.8和1之间, 则说明内源和陆源两种因素都对DOM产生了影响, 而BIX值大于1则说明主要为内源输入[28]。 HIX值的不同则是反映腐殖化程度的参数, 通常以4作为HIX值的分界, 若HIX值小于4则说明腐殖化程度较低, 大于4则是腐殖化程度很高, 腐殖化程度的高低也能够表示不同样品DOM的稳定程度[29]。

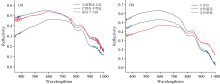

图2(a)为3个不同类型河道的冰面光谱曲线。 不同河道类型冰的光谱表现出不同的特征, 这是由于不同河道位置的冰种类不同、 冰内的泥沙含量不同以及冰内气泡不均匀等多种因素共同影响的结果。 由于黄河内蒙古段的特殊地理位置, 导致黄河上下游温度差异很大, 受到温度、 流速等多种因素影响, 使得不同位置冰厚、 冰内气泡以及冰内含沙量等存在很大差异, 可以看出冰面的反射率也会因此不同, 但是变化趋势接近相同, 均为先增大后降低。 随着波长从350~580 nm逐渐增大, 反射率也逐渐增大。 在反射率缓慢下降过程中, 也会出现波动, 说明冰面光谱不稳定, 反射率会受到多种因素共同影响。 图2(b)给出了头道拐水文站附近河道中不同含沙量的冰样光谱曲线。 可以看出, 冰面的泥沙含量对冰的光谱特征存在很大的影响。 含沙量高的位置, 冰的反射率相对较低。 虽然泥沙含量不同, 但是反射率的变化趋势相同, 并且反射率的拐点出现位置也相近, 一般出现在580 nm附近, 说明泥沙是影响反射率的主要因素之一, 并且冰面的表层泥沙对冰表面反射率的影响很大。 随着波长的增大, 泥沙的吸收系数会超过冰体, 因此会导致反射率的降低。

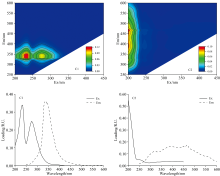

本文利用三维荧光光谱结合平行因子分析, 利用PARAFAC模型对黄河不同河道类型的冰内DOM进行了三维荧光光谱解析, 利用OpenFluor在线数据库, 共分析出两种荧光组分。 其中不同来源有机质有着独特的荧光特征, 不同的荧光峰代表着不同的有机质组分。 图3给出了所测得的两种组分的发射波长和最大激发波长。 可以看出, C1组分的光谱显示其具有两个激发峰和一个发射峰, (235, 275 nm/345 nm), 分析其表示为类色氨酸组分, 代表来自微生物形成代谢的蛋白质化合物, 如氨基酸、 肽类物质和游离态或结合态的蛋白质[30]。 C2(200 nm/390 nm)组分为微生物代谢相关的腐殖质, 主要为陆源输入腐殖质组分受微生物转化的产物, 为新产生且相对不稳定的DOM组分, 在淡水生态系统中广泛存在, 是典型的陆源腐殖质[31]。

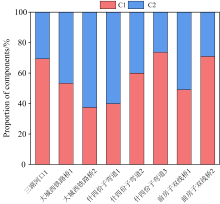

根据三维荧光平行因子分析, 得到了各个采样点荧光组分的最大荧光强度, 计算了每个采样点中各荧光组分的相对贡献率, 得到了4个不同河道位置两种荧光组分的相对贡献率(图4)。 计算得出, 不同河道位置的类色氨酸C1占总荧光组分的平均值为56.62%, 陆源腐蚀质C2占总组分的43.38%。

可以看出, 在相同的河道位置, 两种组分的相对贡献会有不同, 但是相对贡献差异不大。 什四份子弯道不同位置两种组分的荧光强度占比也不相同, 说明随着水流的变化导致弯道不同位置成冰后冰内组分占比也会发生变化, 说明河道形态也是影响冰内DOM组分的原因之一, 不同的河道形态, 两种组分差异明显。 通过荧光组分从内蒙河段上游至下游的含量变化, 可以看出黄河内蒙古段的不同类型河道受到环境影响程度不同, 可能是由于部分河道旁有农业耕地, 附近居民生活污水的排放等多种原因导致河内存在大量的腐殖质和类蛋白质。 陆源腐殖质的占比发生较大变化的原因可以归结于河道周边不同的人类活动和土地利用方式不同。 由于大城西铁路桥以及三湖河口水文站旁有村庄, 相比其他河道人为活动较为密集, 而什四份子弯道旁无人居住, 多为岸边土地以及耕地, 由此也使得不同河段腐殖质来源不同, 导致组分占比在不同类型的河道中存在明显差异。

通过对同一块冰样荧光强度的统计, 我们发现荧光强度会沿着冰厚生长方向发生变化。 同一块冰在不同深度, 会表现出不同的荧光强度, 说明冰内不同深度的溶解性有机质含量不同。 选取了4个不同位置的冰样, 其不同组分荧光强度随深度的变化如图5和图6所示。 可以看出, 两种组分的荧光强度空间分布差异较大。 不同位置的冰样荧光强度沿深度方向的变化以及分布缺少一定的规律, 不同的河道类型, 荧光强度的波动变化各不相同。 其中冰样表层的荧光强度都为最低, 随着深度的增加, C1和C2组分的荧光强度都会呈现不同程度的增加, 但是不同的河道位置, 变化不同。 三湖河口的冰样两种组分的荧光强度沿深度变化都很小, C1荧光强度变化范围是0.904~1.05, C2荧光强度变化范围是0.399~0.965。 并且沿着深度两种组分的荧光强度区别不大, 说明冰样中两种组分贡献率稳定, 可能是由于三湖河口所取冰样位置为顺直河道, 河道污染很少, 冰样较为清澈, 因此两种组分的变化基本无差别。 大城西铁路桥的荧光组分与三湖河口的荧光组分变化趋势相同, C1组分沿深度增大, 但是变化趋势不明显, 最低为0.849, 最高为1.759。 C2组分从上层到下层出现了明显的增大, 底层最大荧光强度为24.677。 说明冰体内部的陆源腐殖质沿冰厚增长方向逐渐增加。 相比三湖河口与大城西铁路桥, 什四份子弯道的冰样与前房子双线桥的冰样, 不同组分的荧光强度波动较大。 冰样表层两种组分的荧光强度都最低, 随着深度的增大, 荧光强度都产生了不同程度的增大。 可能是由于什四份子弯道和前房子双线桥的冰样都含有泥沙, 且冰样中层和底层的泥沙含量都高于表层, 由于泥沙的存在, 将类色氨酸与陆源腐殖质带入冰中, 类色氨酸与腐殖质的含量增大使得DOM浓度高, 从而表现出了更大的荧光强度。 通过不同冰样的不同组分荧光强度变化可以看出, 位于整个河段上游的冰样的C1组分荧光强度要明显小于下游的冰样, 说明水体在流动中DOM组分含量会发生变化。 内蒙古河段很多位置都存在冰内沉积物与杂质, 通过试验中沿河段从上至下四个位置的对比可以看出, 三湖河口冰样的类色氨酸占比要明显少于什四份子弯道与前房子双线桥, 可能是由于三湖河口的冰样清澈透明, 杂质很少。 前房子双线桥与什四份子弯道所取冰样杂质较多, 可以看出, 陆源腐殖质的占比也明显要高于三湖河口的清澈河道所取冰样, 通过对比发现, 冰内冻结进来的沉积物会对DOM组分产生影响。

为了进一步探究黄河内蒙古段河冰DOM的来源和腐殖化程度, 分别获取了荧光指数FI、 生物指数BIX以及腐殖化指数HIX共三个荧光特征参数, 进而能够更准确地分析黄河内蒙古段不同河道所获取的河冰冰样DOM的来源特征。 不同河道位置的三维荧光参数特征见图6。 本研究所取得的黄河内蒙古段不同河道四个采样点冰样的DOM的FI值为1.31~2.42, 平均值为1.69。 可以看出, FI的值总体处于1.4以上, 说明冰样中的DOM既有外源输入, 也存在着内源释放。 可能是由于在水体冻结成冰过程中微生物活动引起的自生来源, 也可能是河流所携带的陆源有机质冻结在冰体中。 黄河内蒙古段的冰样的DOM呈现出较强的自生源特征, 这也与FI值所表征的意义相一致。 通过对HIX值的统计得出, 不同位置冰样的HIX值范围是0.20~1.74, 平均值为0.73。 试验测得所有冰样的HIX均小于4, 可以得出冰样的腐殖化程度相比与其他材料相对较低, 说明所取冰样DOM的腐殖化程度相似, 并未受到较大程度的腐殖。 四个采样点的HIX最低仅为0.2, 说明冰的腐殖化程度很低, DOM不稳定。 通过对采样点的HIX值对比也发现, 两个靠近桥的采样点所取的冰样的腐殖化程度要明显高于其他位置, 说明陆源输入以及人类活动会导致具有腐殖化特征的有机质输入, 也是影响腐殖化指数的影响因素。 所取冰样DOM的BIX值范围是0.74~2.93, 平均值为1.50。 BIX值> 0.8, 说明冰样中的DOM主要是来自于微生物的自身来源。 通过统计分析结果发现, 在不同类型的河道中, 冰样DOM的BIX值变化范围也不相同。 三湖河口和大城西铁路桥冰样的BIX变化很小, 而什四份子弯道和前房子大桥的冰样所测的BIX值波动很大, 可能是由于在该取样点所获得的冰样中含有泥沙等沉积物, 泥沙中的有机质也会进入冰体当中, 导致什四份子弯道和前房子大桥的冰样中的BIX值有较大的变化。 此外, 内蒙古河段的不同位置农用耕地等人为活动较多, 使得向水体中输入了较多的营养物质, 导致水体的生物量增加, 使得产生了相对较多的有机质。 这些都是导致不同河道位置荧光光谱特征参数发生变化的原因。 通过对荧光光谱特征参数的分析, 得出黄河内蒙古段不同河道位置冰样的DOM为内源释放和外源输入, 冰的内源释放相比外源输入更多, 并且由于低温条件, 冰体的腐殖化程度也相对较低。

影响河冰光学特性的因素有很多, 冰内泥沙只是其中之一, 冰内气泡以及冰的类型也对冰的光谱有很大的影响, 由于不同位置冰厚不同, 不同冰厚对光谱的影响也可以进行相关分析。 由于光照条件容易发生变化, 观测的高度和时间等多种因素无法很好地进行控制, 因此对河冰光谱特征的定量分析仍需进一步细化, 河冰物理结构对冰反射特征的影响也仍需进一步研究。 冰内的多种物理性质比如气泡大小与含量, 将其与光谱特征进行对比分析与整合也是今后的一个研究方向。

冰内溶解性有机质是河冰物质组成的重要部分, DOM吸收光能后会发生荧光发射, 这些荧光信号会与冰的散射光等混合, 冰内DOM的含量与组成会影响冰的光学性质, 也会在表面光谱中有所体现。 由于我国存在许多的“ 河-湖” 生态系统, DOM组成受到河流输入、 人类活动、 周边土地类型以及河湖内自身生态特征等多种因素的影响, 也正是这种多源性的影响导致了DOM的区域性差异[32, 33]。 通过对黄河内蒙古段不同河道位置冰样DOM的荧光特征和相关参数分析结果显示, 冰体内的有机质具有内源和陆源的双重特性。 与其他水体不同的是, 冰的DOM的生物源组分较少, 腐殖化程度较低, 可能是由于黄河流速很大, 且河道条件复杂, 因此不同河道位置的河冰形成过程差异很大, 冬季径流输入以及微生物的代谢活性较低, 导致新生有机质含量很少, 因此冬季对冰的DOM分析也会与其他季节对水样的分析有所不同。 由于河冰无法进行全年的持续观测, 且目前对于湖泊和河流水体DOM的季节性差异分析研究较少, 由于低温期及融雪期也会促进外源有机质的输入与积累, 由此可见针对DOM的季节性差异分析也是可以深入研究的问题。

将本研究中所得的黄河冰样的荧光参数与其他河湖相比, 可以看出黄河冰的HIX平均值为0.73, 要明显小于小浃江流域的HIX值(3.72)[34], 与松花湖的(0.78)[18]相近, 说明冰体的DOM主要为内源输入, 外源贡献较少, 具有新鲜度高、 腐殖化程度低的特点。 相比于冰样, 覆盖在冰表面的雪更容易受到污染, 因此雪的DOM与冰的DOM也会存在很大的差异, 今后可以对覆盖在冰表面的积雪进行处理并进行三维荧光检测。

在人类活动较为剧烈的区域内, 流域水环境中的物质来源更为丰富, 土地利用方式通过径流等过程影响流域水质, 大量的陆源有机质汇集并沉积[35], 微生物会借此对其产生影响, 从而使陆源有机质转化为内源, 沉积物等杂质也会借此进入到水体中, 进而影响水环境中的沉积物的变化[36]。 由于河流环境的复杂程度, 总有机碳含量以及含氮量等微观参数也可能是影响水质以及冰样DOM的影响因素之一, 在今后可以检测冰样中的TOC与TON, 进而更好地分析出冰内有机质组分的差异特征。 黄河作为泥沙含量最大的河流, 并且流域水体与沉积物具有相似的污染特征, 因此其光谱特征参数也可以作为其流域污染及土地利用变化的依据。 对于不同流域沉积物的DOM研究与分析也可以作为河流污染与治理的研究内容。

利用便携光谱仪对黄河内蒙古段不同河道位置以及不同含沙量的冰进行光谱测定, 得到了不同的河冰光谱反射特征。 冰面光谱的变化趋势是先升后降最后趋于平缓, 其中表面沙尘是影响光谱特征的主要原因之一, 沙尘含量高会降低冰的反射率, 580 nm是曲线增长的拐点, 在波长810~840 nm反射率存在波动是由于黄河冰面沙尘含量不同导致。

通过对不同类型河道位置的黄河冰进行三维荧光光谱测定及平行因子分析, 解析出了2个荧光组分, 其中C1为类色氨酸组分, C2为陆源腐殖质组分, 冰样中的类色氨酸组分占比高于陆源腐殖质组分。 荧光强度沿着冰厚生长方向呈增大趋势, 冰样表层荧光强度最小, 说明不同深度DOM浓度不同, 显示出不同的荧光强度。 所取冰样的荧光指数FI为1.69, 生物指数BIX为1.5, 腐殖化指数HIX为0.73。 通过所获取的冰样荧光指数FI(< 1.7)、 生物指数BIX(> 0.8)、 腐殖化指数HIX(< 1.5)等特征参数的分析表明, 黄河冰样的DOM来源为内源产生与外源输入两种方式混合, 冰内的DOM腐殖化程度较低且冰内自生源特征明显, 因此推测出冰内的DOM主要来源可能是冻结过程中的浮游植物以及微生物的代谢降解, 冰内沉积物在冲击和水力作用下的内源污染, 少部分来自于陆源输入。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|