作者简介: 邹 亮, 1987年生, 中国矿业大学信息与控制工程学院副教授 e-mail: liangzou@cumt.edu.cn

近红外光谱(NIR)技术因其快速、 无损的优势, 正日益应用于煤质分析领域。 便携式NIR分析仪凭借其小巧便携、 操作简单等优点, 更适用于在线的煤质检测。 然而, 便携式设备在光谱信噪比方面不及传统实验室设备。 另外, 现有建模方法通常仅关注单一指标, 忽视了两个煤质指标之间的关联性, 限制了模型的鲁棒性和预测精度。 鉴于此, 提出了一种基于通道注意力机制的多任务Unet3+网络模型, 旨在处理便携式NIR分析仪采集的低信噪比、 特征较弱的煤样光谱数据, 实现煤炭灰分和发热量的双指标协同预测。 首先, 采用二阶差分和S-G卷积平滑融合的数据预处理方法有效滤除噪声并增强特征谱峰信息, 以提高建模数据质量; 其次, 构建适用于光谱数据的Unet3+网络, 通过编码器、 解码器和全尺度特征融合模块, 提取与灰分和发热量相关的共性特征, 并引入通道注意力机制以增强特征表征能力。 最后, 模型通过全连接层对共性特征进行解耦, 分别学习灰分和发热量的个性特征, 从而实现多任务的联合预测。 基于670个煤样本的实验验证表明, 与典型的机器学习方法和经典的深度学习模型相比, 所提方法在灰分和发热量两个指标预测上的均方根误差分别为2.590 4和1.176 3, 平均绝对误差分别为1.964 4和0.872 6, 相关系数分别达到0.944 4和0.874 3, 均显著优于对比模型, 为煤炭品质参数的在线分析提供了一种高效、 准确的解决方案。

Near-infrared spectroscopy (NIR) technology is increasingly being applied in coal quality analysis due to its rapid and non-destructive advantages. With their compact size and ease of operation, portable NIR analyzers are particularly suited for online coal quality monitoring. However, portable devices typically exhibit lower spectral signal-to-noise ratios than traditional laboratory equipment. Furthermore, existing modeling approaches often focus on individual indicators, overlooking the interdependencies between two coal quality parameters, limiting the models' robustness and prediction accuracy. To address these limitations, this paper proposes a multi-task Unet3+ network model incorporating a channel attention mechanism, aimed at processing the low signal-to-noise ratio and weak-feature spectral data collected by portable NIR analyzers, and achieving the simultaneous prediction of ash content and calorific value in coal. First, a data preprocessing method that combines second-order differentiation with Savitzky-Golay (S-G) convolution smoothing is utilized to effectively reduce noise and enhance spectral peak features, thereby improving the data quality for modeling. Next, a Unet3+ network suitable for spectral data is designed, employing encoders, decoders, and a multi-scale feature fusion module to extract shared features relevant to ash content and calorific value. A channel attention mechanism is introduced to enhance feature representation further. Finally, the model decouples the shared features via fully connected layers to independently learn the specific characteristics of ash content and calorific value, enabling joint prediction for both tasks. Experimental validation on 670 coal samples demonstrates that, compared to typical machine learning methods and conventional deep learning models, the proposed method yields root mean square errors (RMSE) of 2.590 4 and 1.176 3 for ash content and calorific value prediction, respectively. The mean absolute errors (MAE) are 1.964 4 and 0.872 6, with correlation coefficients reaching 0.944 4 and 0.874 3, significantly outperforming the comparison models. These results provide an efficient and accurate solution for the online analysis of coal quality parameters.

基于当前动荡的世界能源格局、 我国“ 富煤、 缺油、 少气” 的资源禀赋以及社会经济发展的迫切需求, 在未来相当长的时间内, 煤炭作为我国能源安全的“ 压舱石” , 仍将在缓解全球能源贫困中发挥巨大作用[1, 2]。 为实现煤炭的绿色低碳转型、 高效清洁利用, 煤炭的分类与分级至关重要, 其中灰分和发热量是关键评价指标[3, 4]。 传统的灰分和发热量测定方法如灼烧法和燃烧法, 尽管准确度高, 但过程繁琐、 耗时长, 难以满足生产时效性需求, 因此研发煤炭质量的快速化、 精准化和智能化检测方法尤为迫切。

当前自动分析仪采用核方法、 微波法和激光诱导击穿等技术来快速检测煤质[5]。 例如, 检测煤中灰分含量多使用γ 射线反射法、 激光诱导击穿法、 中子活化分析法等[6, 7]; 检测煤中水分含量常利用微波或核磁共振测定[8, 9]。 然而, 上述方法仅限于单指标检测, 测量精度不高, 无法满足双指标分析需求。

近红外光谱技术通过分析样品对近红外光的吸收程度来推断其化学组成, 具有分析速度快、 无损等优势, 已被广泛应用于食品科学、 生物制药及石油化工等领域[10, 11, 12]。 然而, 传统实验室设备(如Thermo Antaris II和Bruker的傅里叶变换近红外光谱仪)虽然具有较高的光谱分辨率(4或2 cm-1)和丰富的波长采样点(1 609或2 074个波长点), 但体积大、 成本高, 不适用于现场煤质的实时检测。 相比之下, 便携式近红外光谱分析仪凭借其体积小、 操作便捷的优势, 更适合在煤矿现场进行实时检测。

在实际应用中, 煤炭样本的颗粒度、 密度等物理特性, 以及其复杂的成分和黑色表面导致的弱反射特性, 使得光谱与煤质指标之间的非线性关系极为复杂。 光谱采集过程中, 散射介质、 随机噪声及环境变化等因素进一步降低光谱数据质量, 增加模型的建模难度。 现有研究多采用偏最小二乘回归(partial least squares regression, PLSR)等线性回归模型。 Wang等[13]利用199个样本的近红外光谱建立了6个煤质指标的PLSR模型。 Begum等[14]采集了212个煤样的可见光、 近红外等信号, 分别利用PLSR、 随机森林(random forest, RF)等模型拟合5种煤质指标与相应光谱之间的关系。 然而, PLSR在非线性适应性和抗干扰能力方面较弱, 难以满足便携式设备对煤质指标的准确分析需求。 此外, 现有研究通常只关注单一煤质指标与光谱之间的关系, 忽视了不同煤质指标间的内在关联性(灰分含量越高, 发热量越低)。 为应对煤质的复杂性和双指标协同分析的需求, 深度学习等非线性建模方法逐渐成为研究重点。

随着人工智能的发展, 深度学习(如卷积神经网络)在众多工业应用中表现优于传统机器学习, 因其能够自动提取特征并处理复杂的非线性关系。 但模型性能仍受限于数据质量和规模。 在煤质分析领域, 传统化学分析方法操作复杂且成本高昂, 导致可建模的煤质数据集规模较小。 本研究中样本量与光谱特征数量的比值(events per variable, EPV)低于10, 而相关经验表明, EPV通常应达到10~20[15, 16]。 此外, 从光谱数据预测连续煤质指标, 输入输出映射复杂性远超分类任务, 增加了过拟合风险。 因此, 如何在小规模煤质-近红外建模数据集上有效应用数据预处理方法和深度学习框架, 已成为提升模型性能、 解决实际应用问题的关键, 具有重要的研究意义。

针对数据质量问题, 适当的数据预处理可提高数据可用性并降低噪声干扰。 Unet3+网络则为数据规模限制提供了解决方案。 例如, Qin等[17]在小数据集BraTS2018上提出了Unet3+模型, 实现了高精度的脑肿瘤分割, 表明Unet3+在小规模数据集上的显著优势。 基于以上考虑, 本文探索了煤中灰分和发热量的关联性, 选择有效的数据预处理方法, 并构建了一种基于通道注意力机制的多任务Unet3+(Attention-Unet3+, A-Unet3+)的网络模型, 实现了煤炭双指标的协同预测。 主要工作包括:

(1)为充分挖掘煤样光谱中蕴含的特征, 缓解数据量小可能造成的过拟合问题, 提出了基于多任务深度学习的研究思路, 在建模过程中, A-Unet3+通过对称的解码器-编码器结构和注意力机制增强模型对有限数据的表征能力; 与此同时, 多任务学习利用灰分和发热量之间的相关性, 端到端提取二者所对应的公共特征, 二者协同作用提升了小数据集下的模型鲁棒性。 最后, 通过独立的全连接分支对共性特征进行解耦, 分别学习灰分和发热量的个性特征;

(2)为减少噪声对光谱信号的影响, 融合二阶差分和S-G(Savitzky-Golay)卷积平滑进行数据预处理, 有效提升了建模数据质量和模型的性能;

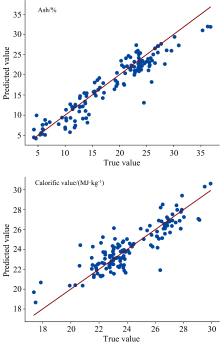

(3)提出了一种A-Unet3+模型, 该模型基于Unet3+架构, 通过引入更深层次的跳跃连接和全尺度特征融合模块, 提升了对不同尺度特征的捕捉能力, 从而增强了模型对光谱数据的表征效果。 此外, 模型还结合了通道注意力机制(channel squeeze-and-excitation networks, cSENet), 自适应调整每个通道的重要性权重, 帮助模型更加聚焦于与灰分和发热量预测相关的关键特征。 在测试集上实验发现, 灰分、 发热量的预测结果与二者真实值之间的R分别为0.944 4、 0.874 3, 显著优于其他机器学习方法。

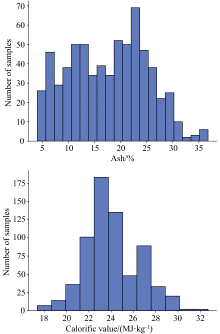

本研究收集了中国检验认证集团提供的670个商品煤样本, 按照国家标准《煤的工业分析方法》(GB/T 212— 2022)[18]和《煤的发热量测定方法》(GB/T 213— 2008)[19]测定灰分和发热量的标准值, 其分布如图1所示, 涵盖多种煤样类型。

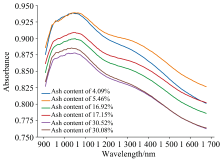

实验中采用MicroNIR Pro手持式近红外光谱仪采集光谱数据, 其主要参数包括: 波长范围908~1 676 nm、 光谱分辨率< 10 nm、 动态范围1 000∶ 1、 采样积分时间最小10 ms(可调)、 信噪比> 8 000∶ 1, 以及重量仅为60 g。 这一波段范围涵盖了发热量预测的关键光谱特征(C— H二级倍频900~1 100 nm和C— H组合频1 300~1 500 nm)。 虽然灰分无直接吸收, 但其散射效应及与有机组分的负相关性可引起基线偏移与吸光度变化。

为减少采集过程中散射干扰并获得高质量建模数据, 经多次试验确定了以下采集条件:

(1)仪器设置: 采样间隔为6.2 nm, 共125个波长点;

(2)样品状态: 煤样颗粒大小为0.2 mm;

(3)采集设置: 光谱仪探头距离煤样表面5 mm, 扫描样品5个不同位置的光谱, 并取平均光谱。

图2展示了不同状态煤样的典型近红外光谱图, 横坐标为波长, 纵坐标为吸光度。

近红外光谱与煤质指标之间存在复杂的非线性关系。 样本中存在散射介质, 并且在测量过程中可能受随机噪声(例如光源噪声、 CCD噪声、 暗电流等)、 仪器系统、 测量环境等多种因素的干扰, 增加了量化这一关系的难度, 因此有必要降低噪声和散射的影响[20]。 常用的光谱预处理方法包括标准变量变换(standard normal variate, SNV)、 多元散射校正(multiple scattering correction, MSC)、 S-G卷积平滑、 一阶差分、 二阶差分以及差分和S-G卷积平滑的组合等。

由于光谱信号是离散信号, 一阶差分采用直接差分法对信号进行求导。 对波长点在j处的第i个样本光谱xi, j, 经过一阶差分处理后, xi, j在波长点j处的吸光度值为

式(1)中, g为差分窗口宽度。

二阶差分可以进一步增强光谱中的尖峰, 同时减少基线漂移的影响。 对波长点在j处的第i个样本光谱xi, j, 经过二

阶差分处理后, xi, j在波长点j处的吸光度值为

S-G卷积平滑首先选择合适宽度的平滑窗口, 再利用多项式最小二乘对局部滑动窗口内的所有数据进行拟合。 对波长点在j处的第i个样本光谱xi, j, 经过变换后, xi, j在波长点j处的吸光度值为

式(3)中, H为归一化因子, w为窗口宽度, hs为平滑系数且由最小二乘回归估计方法进行求解。

Unet3+在Unet基础上引入全尺度跳跃连接和深度监督机制, 以提升图像分割任务的预测精度。 全尺度跳跃连接融合了不同尺度特征图中的高级语义信息与低级细节, 深度监督机制则针对多尺度聚合的特征图进行细致的表征学习[21, 22, 23]。 为进一步增强全尺度特征融合模块的表征能力, 本文引入通道注意力机制cSENet, 并提出A-Unet3+作为共性特征提取模块, 其结构如图3所示。 左半部分为编码器, 包括4个下采样单元, 每个单元由两个卷积层和一个最大池化层组成, 输入序列长度从128(原为125, 通过边界扩展至128)逐步减少至8, 通道维度从32增加至512。 右半部分为解码器, 采用对称结构, 通过4个上采样层恢复序列长度(从8逐步增加到128), 通道维度从512减少到32。 全尺度特征融合如图4所示, 以

为优化模型的性能, 在特征融合过程中引入cSENet。 鉴于Unet3+网络最初是为处理图像数据而设计的, 而在本研究中处理的近红外光谱数据为一维形式, 因此对Unet3+的网络结构进行了相应的调整, 包括: 输入通道数调整为1, 将卷积层、 最大池化层、 上采样层和批归一化层更改为适用于1维数据的版本。 由于Unet3+原本用于图像语义分割, 但煤质指标预测是一个回归任务, 将输出层修改为两个全连接层, 分别用于预测样本的两个煤质指标。

在深度学习研究中, 注意力机制被广泛应用于模仿人类的视觉和认知系统, 使神经网络能够在处理输入数据时专注于与特定任务相关的关键部分[24, 25]。 这一机制赋予了神经网络自动学习的能力, 能够够选择性地集中于输入数据中的重要信息, 从而显著提高模型的性能。 本研究采用通道注意力机制cSENet[26], 为输入数据的每个通道分配不同的权重, 使模型能够更有效地捕获不同通道上的特征, 进而提升整体模型的性能, 具体结构如图5所示。 首先, 采用全局平均池化来提取全局信息; 然后, 通过一系列卷积层和激活函数对通道进行处理, 保持通道数不变, 同时为每个通道分配特定的权重; 最后, 将原始特征图与相应通道的权重相乘, 以产生加权特征图。 该方法能够使模型更加有效地关注较为重要的通道特征, 优化了信息的处理和提取。

本研究采用五折交叉验证方法来优化模型的超参数。 具体而言, 将670个煤炭样本的近红外光谱数据分为536个样本(训练集)和134个样本(测试集)。 训练集均匀分成5份, 每次选取其中1份作为验证集, 用于优化模型的超参数, 其余4份则用于模型训练。 实验中, 使用整个训练集训练具有最优超参数的模型, 并在测试集上进行评估, 以检验模型的性能。 本文使用均方根误差(root mean square error, RMSE)、 平均绝对误差(mean absolute error, MAE)和相关系数(correlation coefficient, R)作为评价指标。

RMSE计算预测值与实际观测值之间差异的平均平方根, 计算公式如式(4)

MAE计算预测值与实际观测值之间绝对差异的平均值, 计算公式如式(5)

R反映了模型预测值与实际观测值之间线性关系的强度, 计算公式如式(6)

其中, n为煤炭样本数量, yi和y'i分别表示第i个样本的真实值和预测值,

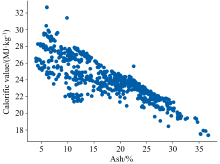

传统煤质检测方法多以单指标分析为主, 而忽略了指标间的潜在相关性。 以灰分和发热量为例, 两者呈显著负相关(图6所示, 相关性系数为-0.83): 灰分代表煤炭高温燃烧后残留的无机物, 其含量升高会降低可燃有机组分的比例, 从而使发热量下降, 而发热量主要由煤中的可燃元素(如碳、 氢)释放的能量决定。 基于这一关联性, 本文提出了A-Unet3+网络模型, 该模型结合编码器-解码器结构、 跳跃连接和注意力机制, 不仅能有效提取灰分与发热量的共性特征, 还通过全连接层进一步挖掘其个性化特征, 从而在优化单任务学习效果的同时, 通过任务间特征交互显著提升整体预测性能。

本实验比较了不同数据预处理方法对Unet3+模型在测试集中预测灰分和发热量单个指标的影响。 为提升模型预测精度, 采用了二阶差分(用于消除基线漂移、 减弱谱峰重叠)与S-G卷积平滑(窗口宽度37, 多项式阶数11, 降低噪声干扰)的联合策略。 表1显示, 该组合下灰分的RMSE、 MAE和R分别为3.035 9、 2.199 9和0.919 2, 发热量分别为1.394 2、 1.022 0和0.829 5, 显著优于其他预处理方法, 该组合策略显著提高了预测精度。

| 表1 不同数据预处理方法在Unet3+单个指标测试集的结果对比 Table 1 Comparison of results of different data preprocessing methods on Unet3+ single indicator test set |

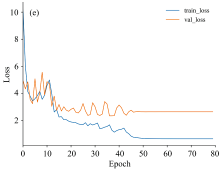

在五折交叉验证中, 每一折训练集和验证集的损失曲线如下图7(a— e)所示: 在训练初期(0~40轮), 训练集和验证集的损失迅速下降, 表明模型具有良好的拟合能力; 在训练后期(40~80轮), 训练集和验证集的损失趋于稳定, 表明模型有良好的收敛性。 验证集用于优化模型的超参数, 模型的超参数具体是: 初始学习率为0.02, 轮数为80, 优化器为Adam, 损失函数为L1Loss。

为客观评估A-Unet3+网络模型的性能, 模型在测试集上进行测试, 并将其与近红外光谱领域中常用的回归模型进行对比, 包括支持向量回归(support vector regression, SVR)(核函数为径向基函数, 惩罚参数C=5)、 PLSR(主成分数n_components=7)和RF(决策树数量n_estimators=30), 结果如表2所示。 与PLSR模型相比, 在灰分指标上, RMSE降低了18.9%, MAE降低了16%, R提高了3.1%; 与RF模型相比, 在发热量指标上, RMSE降低了13.4%, MAE降低了9.3%, R提高了4.3%。 实验结果表明, A-Unet3+深度学习模型在减小误差和提高预测精度方面表现出色。

| 表2 A-Unet3+与机器学习方法结果对比 Table 2 Comparison of A-Unet3+ and machine learning methods |

如图8所示, A-Unet3+模型对灰分和发热量的预测值与现有标准方法测得的真值拟合良好, R值分别达到0.944 4和0.874 3, 表明模型能够有效捕捉煤样光谱特征与煤质指标间的复杂非线性关系。 为进一步验证模型在测量条件波动下的可靠性, 本研究采用了134个在5个不同位置的近红外光谱数据。 对每个样本的5次预测值计算标准差, 并取所有样本标准差的平均值。 结果显示, 灰分和发热量的再现性标准差分别为1.6%和0.8 MJ· kg-1。 国标规定的检测方法再现性限分别为0.5%和0.3 MJ· kg-1。 尽管再现性标准差高于实验室方法, 但在便携设备测量条件下仍具有较好稳定性。 此外, 相比传统化验方法需10~12 h且成本高达每样200~500元, 本方法检测仅需约1 min, 成本大幅降低, 具备良好的应用前景。

接下来, 为了验证全波段输入的合理性, 进行了波长优选对比实验(采用相同的数据划分和预处理方法)。 实验比较了CARS-PLSR模型(光谱领域常用波长优选方法)与未进行波长优选的A-Unet3+模型的性能, 结果如表3所示。 A-Unet3+模型在灰分和发热量的预测中均表现出了更优的预测精度, 具体体现在更低的RMSE和MAE值, 以及更高的R值。 这些结果表明, 深度学习模型能够更有效地利用全波段数据, 充分挖掘更多的特征信息, 从而提升预测的准确性。

| 表3 波长优选的结果对比 Table 3 Comparison of wavelength selection results |

在A-Unet3+网络架构下, 分别开展了单指标(仅灰分或仅发热量)与双指标(同时预测灰分与发热量)训练, 并与其他常见网络进行对比(见表4)。 对于灰分这一指标, 双指标协同训练相对于单指标训练, RMSE和MAE分别降低12.3%和7.9%, R提升2.3%。 对于发热量这一指标: 双指标协同训练相对于单指标训练, RMSE和MAE分别降低6.8%和6.2%, R值提升2.1%。 在所有对比网络中, 双指标协同预测在性能表现上均优于单指标预测, 这充分论证了协同训练在小样本光谱建模领域具有的有效性。 此外, 与其他深度学习模型相比, A-Unet3+在灰分和发热量预测上的RMSE分别为2.590 4和1.176 3, MAE分别为1.964 4和0.872 6, R值分别为0.944 4和0.874 3, 均取得了最优表现。 将cSENet整合到Unet3+模型中, 显著提升了预测精度, 这一点在模型对比中得到了充分验证。 为了全面评估各模型的性能, 表5展示了不同模型在相同硬件环境(Intel i5-12500H , RTX 3050)下的耗时对比。 总训练耗时为各模型在最佳参数下对训练集训练的时间。 尽管A-Unet3+的单样本推理耗时为0.079 0 ms, 明显高于SVR(0.034 2 ms)和PLSR(0.007 3 ms), 但鉴于所有方法的推理时间均在毫秒级别, A-Unet3+的计算效率仍能满足现场实时检测的需求。 综合考虑模型精度和计算耗时, A-Unet3+模型在提高预测精度的同时, 保持了较为合理的计算效率, 更适合于实际应用。

| 表4 不同深度学习模型单指标与双指标的预测性能对比 Table 4 Comparison of prediction performance between single-index and dual-index deep learning models |

| 表5 不同模型的计算耗时对比 Table 5 Comparison of computational time for different models |

针对当前基于近红外光谱技术的煤质分析方法普遍存在的仅关注单一煤质指标的局限性及便携式光谱仪数据的信噪比低问题, 本文深入分析了煤炭灰分和发热量的关联关系, 提出了一种基于A-Unet3+网络的双指标分析模型, 实现了煤炭灰分与发热量协同预测。 为获取高质量的建模数据集, 针对煤样光谱特征谱峰与带噪的特点, 选取二阶差分与S-G卷积平滑融合的数据预处理方法, 以最大限度保留微弱特征谱峰的同时滤除谱图中的随机噪声。 通过对670个煤样光谱数据的分析结果表明, A-Unet3+网络模型对灰分和发热量的预测表现最优, 其中灰分的RMSE和MAE分别为2.590 4和1.964 4, 相关系数R为0.944 4; 发热量的RMSE和MAE分别为1.176 3和0.872 6, 相关系数R为0.874 3。 相较于诸如SVR、 PLSR和RF的传统机器学习方法和典型的Unet和Unet3+深度学习方法, A-Unet3+在灰分和发热量两个指标的预测上均取得了最佳表现。 此外, 本研究提出的方法具有良好的推广性, 能够扩展至更多煤质指标的协同预测, 为便携式光谱仪的在线实时分析提供了更为有效的解决方案。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|