作者简介: 孔令瑗, 女, 2000年生, 安徽农业大学林学与园林学院硕士研究生 e-mail: lyk@stu.ahau.edu.cn

氮素是植物体内氨基酸、 蛋白质和叶绿素等物质的组成元素, 在植物光合作用中起着重要的作用。 利用无人机高光谱技术无损、 高效地估算植物氮素含量, 对及时掌控树体长势、 实施精准管理具有重要意义。 飞行高度直接影响植物信息获取精度与效率。 通过设置40、 60和80 m三个飞行高度获取薄壳山核桃(长林和建德系列)开花期不同分辨率的无人机遥感影像, 得到对应高度下的薄壳山核桃冠层光谱, 运用连续小波变换(CWT)对原始光谱进行预处理; 进一步联合两波段光谱指数(NDSI)分析薄壳山核桃叶片氮含量(LNC)与光谱的响应关系; 最后, 利用竞争自适应重加权采样-迭代保留信息变量(CARS_IRIV)算法筛选特征变量, 构建不同高度下的薄壳山核桃LNC光谱响应的BP神经网络(BPNN)、 随机森林(RF)估算模型, 以期揭示无人机飞行高度对薄壳山核桃冠层光谱特征及LNC的影响机制。 结果表明: CWT处理后的冠层光谱与薄壳山核桃LNC相关性得到提升; CWT结合NDSI在提高与LNC的相关性方面表现更佳; 随着飞行高度的增加(从40、 60到80 m), 无论是单波段光谱还是双波段光谱与LNC的相关性都有所上升; 最优LNC估算模型是40 m飞行高度下的CWT-scale 3-NDSI-BPNN模型, 模型预测集$R_{\mathrm{p}}^{2}$=0.73, RMSEP=1.13 g·kg-1, RPD=1.97。 研究结果可为提高薄壳山核桃氮含量遥感估测的准确性提供技术支持, 进一步为利用无人机搭载传感设备获取作物信息设定合适的飞行高度提供参考。

Nitrogen is a constituent element of amino acids, proteins, and chlorophyll in plants, which plays an important role in plant photosynthesis. UAV hyperspectral technology can estimate plant nitrogen content non-destructively and efficiently, which is significant for the timely control of tree growth and precise management. Flight height directly affects the accuracy and efficiency of plant information acquisition. In this study, UAV remote sensing images of different resolutions were acquired during the flowering stage of Carya illinoinensis (Changlin and Jiande series) by setting three flight heights (i.e., 40, 60, and 80 m). Thus, the canopy spectra of Carya illinoinensis at the corresponding heights were obtained. Raw hyperspectral data were preprocessed using the continuous wavelet transform (CWT). Furthermore, the response relationship between the LNC of Carya illinoinensis and the canopy spectrum was analyzed by combining two-band spectral indices (i.e., normalized difference spectral index, NDSI). Finally, the competitive adaptive reweighted sampling-iteratively retaining informative variables (CARS-IRIV) algorithm was used to screen the feature variables. Back propagation neural network (BPNN) and random forest (RF) algorithms were used to construct spectral response estimation models for Carya illinoinensis LNC at different heights, to reveal the impact mechanism of UAV flight heights on the canopy spectral characteristics of Carya illinoinensis and LNC. Results showed improved correlation between the canopy spectrum after CWT pretreatment and Carya illinoinensis LNC. CWT combined with NDSI performed better in improving the correlation with LNC. As the flight height increased (from 40, 60 to 80 m), the correlation with the LNC increases for both single-band and two-band spectra.The optimal LNC estimation model was CWT-scale 3-NDSI-BPNN at 40 m flight height, $R_{\mathrm{p}}^{2}$=0.73, RMSEP=1.13 g·kg-1, and RPD=1.97. The research results can provide technical support for improving the accuracy of remote sensing estimation of Carya illinoinensis LNC, and further provide a reference for researchers to use a UAV equipped with sensing devices to obtain crop information and set appropriate flight heights.

薄壳山核桃(Carya illinoinensis)原产于美国和墨西哥北部, 是著名的干果油料树种之一, 集社会效益、 经济效益、 生态效益于一体[1], 19世纪末引入我国至今已有120多年的引种栽培史, 其坚果壳薄易剥, 核仁肥厚, 富含脂肪, 为干果食用及榨油的原料, 是我国木本粮油产业政策优先推荐、 重点发展树种之一。 安徽、 江苏、 云南、 江西、 贵州、 河南、 浙江等省将该树种作为重要产业推进[2], 种植面积和经济效益逐年增加, 已成为助力乡村振兴、 农民致富的重要途径。 作为薄壳山核桃生长发育的必需元素, 氮素不仅具有调节叶绿素光合作用的能力, 而且是细胞的重要组成成分。 叶片是新陈代谢最为活跃的器官, 对养分的变化响应较为敏感。 因此, 叶片氮素含量是表征植物健康状况、 果实产量及品质形成的重要生理指标。 实时、 快速、 准确地获取植物叶片氮素含量, 可以及时调整施肥策略, 为植株精准管理和优质丰产提供保障[3], 对提高薄壳山核桃产量和经济效益等具有重要意义。 传统氮素含量测定方法费时费力成本高昂, 不能满足快速、 实时、 大面积监测的需要, 而高光谱遥感为氮素的快速监测提供了新的途径。 从光谱采集平台角度来看, 航天和航空遥感监测范围广, 但是波段信息少, 且易受卫星运转周期和天气的影响, 与植物生长之间存在时空滞后性; 地面尺度的冠层和叶片光谱的采集, 虽然所获取的光谱精度高, 但是费时费力且采集规模小; 而无人机具有操作简单、 灵活机动等特点, 弥补了航天航空遥感监测的时空局限和地面监测的规模局限[4]。

无人机平台的监测精度受到传感器参数(尺寸、 焦距)、 无人机飞行配置(无人机型号、 稳定性)及飞行属性(高度、 速度、 影像重叠度)等多种因素的影响。 像素尺寸是基于无人机平台在图像对象分类方面准确性的主要决定因素。 现行的飞行参数设定大多数依赖经验法则, 飞行高度一般都是在保证飞行安全、 无人机风场不扰动作物的情况下进行设定, 往往无法将无人机传感设备的利用率最大化, 以至增加试验成本。 此外, 无人机飞行高度直接影响图像质量和作物信息采集速率, 进一步决定了作物的养分估算模型精度[5]。 因此, 开展不同飞行高度进行植株信息准确获取的影响研究对优化飞行策略、 提高飞行效率、 降低作业成本有着重要意义。 目前, 在玉米[6]、 大豆[7]、 棉花[8]、 小麦[9]等大田作物的氮含量监测中采用的飞行高度主要集中在30~100 m。 在对安吉茶树无人机最佳飞行高度的研究中发现, 60 m高度垂直飞行能提供准确的冠层温度, 提升了通过热成像技术评估茶叶水分胁迫的效率[10]。 在核桃生理生化特征监测的研究中, 多使用叶片尺度、 地面冠层尺度及单一飞行高度的无人机尺度光谱数据对核桃叶片叶绿素、 氮素、 含水量等指标进行估算。 Xu等[11]使用叶片和地面冠层尺度的光谱数据对薄壳山核桃相对叶绿素含量进行估测并取得了不错的效果。 薄壳山核桃树体高大, 仅进行地面冠层尺度的观测难以包含上层树冠的光谱信息, 且目前利用无人机进行不同飞行高度下的薄壳山核桃叶片氮含量估测研究相对较少。 为此, 本研究尝试设置3个飞行高度(40、 60和80 m), 获得对应飞行高度下的薄壳山核桃开花期冠层光谱。 通过分析薄壳山核桃不同飞行高度下的冠层光谱响应特征, 使用机器学习算法建立最优估算模型, 确定估算薄壳山核桃叶片氮含量的最优飞行高度, 以期在高效、 无损获取植株信息的同时提高无人机高光谱影像估测薄壳山核桃冠层叶片氮素含量精度和飞行效率。

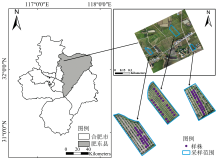

试验地位于安徽省合肥市肥东县白龙镇青龙甸薄壳山核桃生态园(图1), 地处江淮分水岭区域, 属于北亚热带湿润季风气候, 光照充足, 气候温和, 平均年降水量约为879.9 mm, 生长季节平均气温15.5 ℃, 土壤类型为黄棕壤。 自2017年来已累计营造不同品种薄壳山核桃林180 hm2。 选取早实、 丰产、 抗病能力强、 经济效益好的建德系列(J35)、 长林系列(C21、 C10)薄壳山核桃品种为研究对象, 在三个品种的10年生林分中各选取较少人为活动干扰区域内生长状态良好、 长势相近的样株20株。 样株冠层高光谱、 叶片氮素含量数据采集时间为2024年5月, 此时正值薄壳山核桃开花期, 对开花期的薄壳山核桃进行叶片氮素含量监测可以实时掌握树体的营养状况, 对幼果膨大前期及时施肥提高坐果具有重要意义[12]。 调查期前2个月内仅进行了必要的除草, 无其他经营措施。

1.2.1 高光谱数据获取

在天气晴朗、 无风无云的天气情况下, 采用大疆经纬M300 RTK飞行器(Matrice 300 RTK, DJI Innovation Technology Co., Ltd., China), 搭载巡谱HSG-1P高光谱相机(HSG-1P, OptTrace, Ltd., China)进行高光谱影像的采集, 采集时间为10:30— 11:30。 该传感器可采集400~1 000 nm 范围内的连续220个波段的光谱数据, 传感器尺寸为12 mm× 12 mm, 相机镜头焦距为25 mm。 飞行前在地面铺设标准反射率为25%的辐射定标板, 便于后期辐射定标处理, 飞行高度设置为40、 60和80 m三个高度, 镜头垂直朝下, 航向重叠率和旁向重叠率分别设定为40%和60%。

1.2.2 叶片氮素含量测定

与高光谱影像采集同步, 在薄壳山核桃样株冠层中上部的东南西北及对角线八个方位均匀分散采集40片生长良好、 无病虫害的叶片, 装入密封袋并低温保存。 带回实验室于60 ℃下烘干至恒重, 随后研磨过60目筛。 采用凯氏定氮法测定叶片氮素含量, 将其均值作为该单株叶片的氮素含量(leaf nitrogen concentration, LNC)。

1.2.3 无人机影像处理

利用巡谱HSG-1P高光谱相机配套的OptStudio软件(Version4.0, OptStudio, China)完成对无人机高光谱影像数据的反射率校正、 拼接处理。 在ENVI软件(Version 5.3, Exelis Visual Information Solutions, USA)环境下, 在对应地面样株采集位置处提取样株冠层四周及中心的光谱反射率, 取均值作为该样株的原始光谱反射率。

1.3.1 原始光谱特征变换

光谱预处理能够去除噪声, 消除基线平移影响, 增强植物光谱特征。 但处理后的数据或多或少丢失了一些光谱信息, 而连续小波变换(continuous wavelet transform, CWT)可以通过多尺度分解得到光谱细节特征, 显著提高光谱与叶绿素、 氮素、 水分等物质之间的相关性, 为植物生理特性的光谱数据建模增加更多维度[13]。 采用以Gaussian4为小波基函数的CWT对高光谱数据进行分解, 为兼顾分解层数的合理性和数据预处理的精度, 设置10个分解尺度(21, 22, 23, …, 210)对薄壳山核桃冠层光谱数据进行小波分解, 得到变换后的小波系数[见式(1)和式(2)], 用于后续相关性分析与建模。

式(1)和式(2)中, λ 为光谱波段(400~1 000 nm); f(λ )为薄壳山核桃叶片光谱数据; Ψ a, b(λ )为小波基函数; a为尺度因子; b为平移因子。

1.3.2 光谱指数选取

相比于单波段, 组合不同波段反射率可以放大感兴趣的信息, 减少土壤等外部因素对植被光谱的影响。 归一化光谱指数(normalized difference spectral index, NDSI)能够部分消除与大气条件有关的辐射变化影响, 反映作物长势和营养信息[14]。 为细化光谱特征, 对比三种飞行高度敏感光谱组合区间范围的不同, 将光谱重采样间隔设置为1 nm, 采用NDSI进行光谱指数的构建[式(3)]。

式(3)中, Ri、 Rj分别为波长在400~1 000 nm范围内i nm、 j nm处的光谱反射率。

1.3.3 特征波长筛选

首先利用Pearson相关分析得到光谱原始及变换特征与薄壳山核桃LNC的响应关系, 将其中达到极显著水平的波长初步筛选为特征波长。 再使用竞争自适应重加权采样-迭代保留信息变量算法(competitive adaptive reweighted sampling-iteratively retaining informative variables, CARS_IRIV)获取光谱特征变量子集。 CARS[15]模仿达尔文进化论中的“ 适者生存” 的原则进行特征变量选择。 IRIV[16]考虑了变量间的相互作用, 每次迭代运算中保留强信息变量和弱信息变量。 CARS选择的变量较多且蒙特卡洛采样过程具有随机性, 可能存在无关变量没有完全消除的情况。 IRIV筛选出的变量子集可以稳定保留强有效变量信息, 但是需要多次迭代。 因此, 结合两种方法的优点, 先利用CARS筛选特征波段, 压缩建模输入量, 再用IRIV优化筛选结果, 既提升了计算效率, 又确保变量组合的有效性。

1.4.1 数据集划分

采用RANK-SPXY(rank sample set partitioning based on joint X-Y distance)[17]方法按照7∶ 3的比例划分数据训练集和预测集, 验证集的划分在训练集中进行, 使用五折交叉验证法固定随机种子数划分出验证集。 将LNC升序排列并五等份分割, 记录落在各区间内的样本数及占全样本的比例; 其次, 使用SPXY方法在五等份区间内抽取出训练集所需样本数, 各区间剩余样本个体自动归为预测集。

1.4.2 机器学习模型

选择BP神经网络、 随机森林算法进行薄壳山核桃不同飞行高度LNC估算模型构建。

BP神经网络(back propagation neural network, BPNN)[18]能够模拟多种非线性关系, 是目前最广泛应用的神经网络模型之一。 配置网络时需要指定隐藏层个数和各隐藏层节点这两个重要的超参数, 为了获取泛化能力更好、 预测精度更高的神经网络模型, 将隐藏层数设定为3层, 采用网格搜索法配置各层的最佳节点数。

随机森林(random forest, RF)[19]利用多个CART决策树的分类投票或回归均值作为模型最终的预测结果。 由于每棵树选取样本和特征的随机性, RF具有较好的泛化能力和抗过拟合性能。 基于网格搜索法对决策树个数(ntree)和决策树最大深度(maxdepth)两项参数进行调优。

1.4.3 模型评价与比较

选取决定系数R2(coefficient of determination)、 均方根误差RMSE(root mean square error)和相对分析误差RPD(relative percent deviation)作为模型评估指标[见式(4)— 式(6)]。 常用R2评价回归模型优劣程度, RMSE衡量观测值同真实值之间的偏差。 当RPD≥ 1.4时, 说明模型可以估算目标物[20]。 所有相关操作均在MATLAB(Version R2022a, MathWorks.Inc, USA)编译环境中完成。

式(4)— 式(6)中, yi、

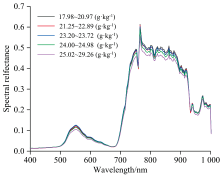

由于本研究旨在探索适用性更为广泛的薄壳山核桃LNC估算模型, 更侧重于不同飞行高度和小波变换下的光谱与薄壳山核桃叶片氮素的响应关系, 故后续分析不区分品种, 总样本数为60。 将薄壳山核桃LNC值升序排列, 五等分区间的薄壳山核桃冠层高光谱平均反射率响应关系(图2)表明, 冠层光谱反射率一定程度上能体现出薄壳山核桃的氮素水平。 具体表现为: 530~650和780~1 000 nm处的光谱反射率出现差异, 随着LNC值的增加, 光谱反射率随之降低。

2.2.1 不同高度光谱曲线特性分析

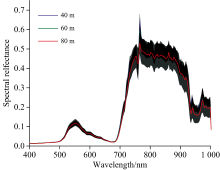

不同飞行高度下薄壳山核桃冠层原始光谱特性见图3, 400~500和630~670 nm范围内的光谱反射率在不同飞行高度下较为接近, 随着飞行高度的增加, “ 绿峰” 、 “ 红谷” 处的光谱反射率值都呈现下降趋势。

通过方差分析检验不同高度的反射率差异(表1), 红光、 红边及近红外区域在40、 60和80 m均有差异显著, 且标准误差都较其他光谱区域的标准误差大, 与图3中的标准差条带表现相一致, 表明这三个区域的光谱反射率对飞行高度较为敏感。 绿光在40 m处的反射率差异显著, 而在60和80 m的反射率差异并不显著; 蓝光在40和60 m时差异并不显著, 但与80 m的反射率差异显著, 标准误差在0.000 2左右, 稳定性较其他光谱强。 综上, 主要光谱波段对飞行高度的灵敏性表现为: 近红外> 红边> 红光> 绿光> 蓝光。

| 表1 不同飞行高度的光谱反射率显著性检验 Table 1 Significance test of spectral reflectance at different flight heights |

2.2.2 CWT光谱曲线特性分析

将原始光谱记为R, 冠层CWT(R, scale 1— scale 10)光谱结果表明(图4), 经CWT分解后出现了3个(550、 680和760 nm)显著的特征, 分别对应原始光谱的“ 绿峰” 、 “ 红谷” 、 “ 红边” 区域, 随着分解尺度的增大, 该范围内的光谱特性呈现先增大后减小的趋势。 scale 1、 scale 2的曲线在400~700 nm范围内几乎为一条直线, 表明提取的更多是噪声信号; scale 3— scale 5在550 nm处的反射峰和680 nm处的吸收谷逐渐显著, 其中scale 4的反射峰和吸收谷最为锋利; scale 6— scale 8的曲线逐渐变得平滑; scale 9、 scale 10的曲线逐渐增大呈弧形并伴随着小锯齿的出现, 光谱曲线特征也在逐步减弱。 总体而言, 薄壳山核桃冠层光谱反射率经CWT处理后可以有效突出薄壳山核桃冠层光谱特征, 但是随着分解尺度的不断增加, 光谱曲线形态特征丧失明显。

2.3.1 CWT单波段光谱与LNC的响应关系

R与LNC的相关性较低, 随着飞行高度的增加, 与LNC的绝对值相关系数最大的波长发生了红移(从蓝光、 绿光区域到红光区域再到近红外区域), 且正相关的频带数量减少, 这可能是因为氮素响应化学键的光谱特征集中在近红外区域。 CWT光谱与LNC的最大绝对值相关系数有所提升(图5)。 从scale 1分解到scale 10时, 不同高度的冠层CWT光谱与LNC的相关系数绝对值均呈现先上升后下降的趋势, 且相关系数从负相关转向正负相间再平缓过渡到负相关, 这表明CWT细化了对LNC的敏感波段。 scale 3— scale 6 范围内出现了多个不同范围内的相关性值的峰值, 表明该尺度范围内的CWT光谱变换能极大提高波段对LNC的相关性。

| 图5 不同高度下LNC与单波段CWT光谱反射率相关分析Fig.5 Correlation analysis between LNC and single-band CWT spectral reflectance at different heights |

2.3.2 CWT双波段光谱与LNC的响应关系

LNC与R的双波段光谱相关分析结果表明[图6(a)、 图7(a)、 图8(a)], 随着飞行高度的增加, 光谱结合NDSI的相关系数绝对值随之提升(从0.410提升至0.563), 且相关系数绝对值高的区域从蓝光区域向红边区域移动, 这与相关波段区间对飞行高度的灵敏性有关。 CWT双波段光谱与LNC相关性分析结果表明(图6— 图8), CWT结合NDSI的相关系数绝对值最大值有明显提升(40 m飞行高度处的0.410提升至0.520; 60 m飞行高度处的0.501提升至0.618; 80 m飞行高度处的0.560提升至0.620)。 随着飞行高度的增加, CWT-NDSI与LNC的相关性的表现不尽相同。 飞行高度40 m时, 相关系数绝对值呈现“ 上升— 下降— 上升” 的趋势; 飞行高度60 m时, 相关系数绝对值呈现“ 下降— 上升” 的趋势; 飞行高度80 m时, 相关系数绝对值呈现“ 上升— 下降— 上升— 下降— 上升” 的趋势。 总体来看, 随着分解尺度的增加, CWT结合NDSI与LNC的相关性在scale 1— scale 2、 scale 7— scale 10范围内的表现较为相近, 与CWT光谱曲线特征表现一致。 结合CWT光谱与LNC的相关系数及其分布, 后期对CWT的scale 3— scale 6这4个分解尺度进行特征波长筛选及LNC估算模型构建。

| 图6 LNC与CWT双波段光谱指数相关分析(40 m)Fig.6 Correlation analysis between LNC and two-band CWT spectral index (40 m) |

| 图7 LNC与CWT双波段光谱指数相关分析(60 m)Fig.7 Correlation analysis between LNC and two-band CWT spectral index (60 m) |

经CWT处理后的保留变量(表2)呈现先增加后减少的趋势, 入选波长位置集中在绿光区域(490~570 nm)。 随着分解尺度的增加, 入选的波长向橙光区域(585~620 nm)扩散。 结合单波段相关性值来看, 所入选的波长并不都是在相关性高的波长范围内, 这表明不能单靠相关性值的高低筛选特征变量。 CWT-NDSI(表3)保留的变量数也呈现出与单波段保留变量数一致的趋势, 集中在蓝光、 靛蓝光(420~490 nm)和红边、 近红外(670~1 000 nm)的两大区域。 随着飞行高度的增加, 更多的包括红边、 近红外波长的组合被选为特征变量, 这与光谱对飞行高度的敏感性一致。 不同飞行高度下的不同分解尺度与NDSI结合所保留的变量也不完全一致, 这表明保留的变量受到预处理的方式影响较大。

| 表2 CWT处理反射光谱的最优变量 Table 2 The optimal variables selected from CWT transformed reflectance spectra |

| 表3 CWT联合NDSI处理反射光谱的最优变量 Table 3 The optimal variables selected from the reflectance spectra transformed CWT joint NDSI |

LNC的CWT光谱(R, scale 3-scale 6)及其联合NDSI的对应60种机器学习模型(BPNN、 RF)评价结果见表4。 其中, 序号1— 30的

| 表4 基于BPNN、 RF的LNC估算模型评价结果 Table 4 Evaluation results of LNC estimation models based on BPNN and RF |

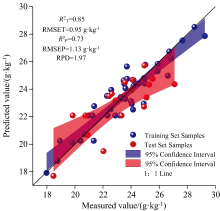

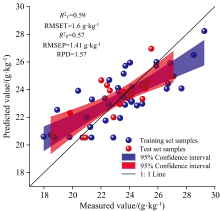

进一步分析可知, CWT-scale 4光谱与CWT-scale 3-NDSI光谱的模型估算精度相比其他分解尺度更高, 整体估算性能也更好。 飞行高度40 m的LNC估算性能高于飞行高度60和80 m的估算性能。 BPNN的估算效果要优于RF。 为了进一步评价LNC最优模型的估测值与实测值间的变化情况, 将最优模型以散点图形式呈现(图9、 图10)。 结果表明, CWT-scale 3-NDSI的LNC估算模型

| 图9 基于CWT-scale 4光谱反射率的LNC实测值与估测值的BPNN模型散点图Fig.9 Scatter plot of the measured and predicted LNC values of BPNN model based on CWT-scale 4 spectra |

(1)CWT可以有效分离噪声, 增强冠层光谱与LNC之间的联系, 显著提高原始光谱与LNC的相关系数, 并且结合两波段光谱指数比单波段在提升相关性方面表现更佳。

(2)入选的单波段特征变量集中在绿光、 橙光波长范围, 而在NDSI组合中, 蓝光和红边、 近红外的组合进一步拓展了敏感波段的响应区域。

(3)两种机器学习模型中, BPNN的估算效果优于RF。 最优的氮素模型是40 m飞行高度下的CWT-scale 3-NDSI模型, 模型预测集

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|