作者简介: 严 俊, 1981年生, 浙江方圆检测集团股份有限公司高级工程师 e-mail: yanj_zjut@163.com

以钻石观测仪DiamondViewTM、 光致发光(PL)光谱为研究手段, 初步探究了经高压高温(HPHT)处理的化学气相沉积(CVD)合成钻石在经高能电子束辐照(EI)后再经中低温(500~1 000 ℃)常压(normal pressure)等时退火处理过程中其光学颜色、 荧光与磷光特征及其处理过程中典型的光学缺陷的存在形态与改变特征。 结果表明: CVD合成钻石在经一定强度的EI处理后可诱发产生系列的光学缺陷, 如470(TR12)、 489、 492、 504(3H)、 509、 580(H19)、 741与744 nm等附近处的特征峰, 上述特征峰具有相异的温度耐受特征。 在600 ℃退火温度下, 489、 492和580 nm附近处的特征峰减弱或消失, 直至900 ℃ 下, 上述470、 509、 741与744 nm附近处的特征峰消失。 504 nm峰位在退火温度自500~900 ℃升高过程中逐渐蓝移至503.2 nm(H3)。 同时, 可以发现CVD合成钻石中的NV空位在HPHT处理中出现重组或从原始晶格占位中迁移, 但经辐照并在常压中低温退火中可再次产生NV缺陷, 并随着退火温度的升高NV浓度增大。 此外, 在较高EI强度下产生的GR1色心使钻石呈蓝绿色, 并随退火温度的升高转变为橙、 黄或粉色, 退火过程中的NV的出现及浓度的增大正是钻石呈现橙色、 黄色或粉色的直接原因。 课题研究可为钻石的合成属性及其相应的处理工艺的检测判定及相关领域的功能材料的开发提供一定的参考。

The optical properties, fluorescence and phosphorescence, and dynamical gemological characteristics of the chemical vapour deposition (CVD) synthetic diamonds subjected to a multistage treatment process, including highpressure high temperature (HPHT) treatment, high energy electron irradiation, and finally medium-low temperature (500~1 000 ℃) and normal pressure annealing, were investigated by DiamondViewTM instrument and photoluminescence (PL) spectrum. The results showed that CVD synthetic diamonds treated with EI could display a series of optical defects, such as 470, 489, 492, 504, 509, 580, 741, and 744 nm. More interestingly, these above defects had different temperature tolerance behaviors. At the annealing temperature of 600 ℃, the characteristic peaks at about 489, 492, and 580 nm disappeared. Moreover, approximately 470, 741, and 744 nm characteristic peaks disappeared at the annealing temperature of 900 ℃. The peak about 504 nmcaused by electron irradiation gradually shifted blue to 503.2 during the annealing temperature rising from 500 to 900 ℃. Meanwhile, the NV vacancies in diamonds recombined or escaped during HPHT treatment. However, these NV defects could occur when the diamond was treated with HPHT, irradiation, and finally annealing. Moreover, the NV concentration increased with the increase in annealing temperature. In addition, the diamond changed from colorless after HPHT treatment to blue-green after heavy EI. It can be finally transformed into orange-yellow or pink with the increasing annealing temperature. The NV vacancy generated during annealing was responsible for the orange, yellow, or pink diamond. The result of this work can provide certain reference for the detection and determination of the synthetic properties of diamonds and their corresponding treatment processes, as well as the development of functional materials in related fields.

众所周知, 金刚石在切削磨钻领域的应用极为广泛, 且在光学窗口、 量子通讯、 半导体等领域同样具有深广的应用空间, 但上述应用性能的优劣与其自身的杂质类型、 结构缺陷类型等密切关联。 就珠宝级金刚石即钻石这一应用场景而言, 其中微量杂质及晶体缺陷、 应力分布等直接影响钻石的物理属性特别是其颜色。 正因如此, 近些年材料及珠宝科研人员基于高压高温(high pressure and high temperature, HPHT)[1, 2, 3, 4, 5, 6]、 低压高温(LPHT)[7, 8, 9]、 辐照(辐照源主要涉及质子、 中子、 高能电子束、 γ 射线与X射线等)[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]及退火等处理工艺或上述多种工艺联用技术[21]开展合成钻石的多梯度、 高附加值产品的开发工作。 特别是随着人们多元化、 个性化、 极致化的消费需求日渐升级, 如何高质提升钻石的颜色及制备丰富多样的彩色系钻石(蓝色、 粉色与黄色等)便成为合成钻石尤其是大颗粒化学气相沉积(chemical vapour deposition, CVD)合成钻石后生产阶段研究的热点。 然而, 上述基于多种优化处理方式下钻石颜色提升或彩色系钻石的制备过程中钻石的宝石学变化特征而言, 据查阅, 国内外前期相关的文献报道主要聚焦在对天然钻石或HPHT合成钻石经单一或复合处理工艺中典型的宝石学及其中的光学缺陷的改变机制的论述, 如涉及钻石的辐照处理、 HPHT或LPHT退火处理的报道。 相比之下, 就当前国内CVD合成钻石在HPHT与较高强度的高能电子束辐照(electron irradiation, EI)复合处理后再予以常压(normal pressure, NP)中低温(500~1 000 ℃)等时退火处理过程中的光学缺陷存在形态及异动特征、 荧光与磷光的改变机制研究却少有报道。

本工作中, 以CVD合成钻石毛胚为研究对象, 对其进行HPHT处理后予以电子束辐照(EI)处理, 随后进一步研究在500~1 000 ℃下等时退火处理后样品的荧光与磷光。 并以405与532 nm波长为激发光源、 室温与液氮测试环境下研究了不同退火温度下样品的光致发光(photoluminescence, PL)光谱特征。 研究工作为CVD合成钻石及其相关处理痕迹的溯源判定及特定缺陷性能材料的制备提供一定的参考。

试验用CVD合成钻石毛胚样品(10 mm× 10 mm× 1 mm CVD晶片, 已除去种晶)于近期自浙江六向体科技有限公司采购。 将上述试样分割成相近大小的9片, 保留其中1片原样(标记为as-grown), 其他8片分别予以特定工艺的处理(见表1)。

| 表1 样品1#— 9#物理属性及荧光、 磷光特征 Table 1 Physical properties, fluorescence and phosphorescence characteristics of samples 1#— 9# |

HPHT处理在六面顶中进行, 温度1 700~2 000 ℃, 压力60~90 MP。 退火处理在管式炉中进行, 温度500~1 000 ℃, 保温时间2 h, 管式炉升温速度5 ℃· min-1, 样品随炉升温、 随炉冷却, 热处理过程中以氮气为保护性气氛。

辐照处理采用高能电子束为辐照源(样品置于辐照源下方与垂直方向夹角约15° 方向、 且距辐照源1.3~1.5 m处), 加速器参数为10 MeV, 样品辐照47.5 h。

样品光学照片及在深紫外激发光源(225 nm)下的荧光与磷光照片均采用DiamondViewTM钻石观测仪拍摄[22]。

PL光谱采用Renishaw inVia显微共焦激光拉曼光谱仪测试, 分别以405 nm(光栅参数2 400 g· mm-1, 光谱分辨率0.02 nm)与532 nm(光栅参数600 g· mm-1, 光谱分辨率0.18 nm)为激发波长、 液氮与室温两种测试环境温度对比研究不同激发波长、 不同测试环境温度下样品的谱图特征, 物镜20× , 聚焦模式Extent-High。

在深紫外光源下, 钻石荧光与磷光特征特别是其发光的颜色是判定合成钻石的培育方式及是否经过后期处理的重要佐证。 1#— 9#样品光学照片、 荧光与磷光照片分别见表1。 由表1样品的光学照片可见, 1#样品呈明显的灰褐色, 且因晶格中存在NV缺陷(见2.2节论述)而致样品呈现紫红色荧光[23], 此时样品的磷光不明显。 相比1#样品, 2#样品的褐色明显褪去, 且对应的荧光呈绿色并具有明显的蓝色磷光。 特别需注意的是, 钻石产生绿色荧光多归因于其中的H3(503.2 nm)光学缺陷[23], 但该样品所对应的PL光谱中未见503.2 nm处的特征峰(见2.2节论述), 而是存在503.4 nm处的3H特征峰, 因此此时样品的绿色荧光的成因有待商榷。 进一步观察3#样品, 此时样品呈明显的蓝绿色且对应的荧光呈较弱的绿色同时磷光不明显, 可见EI处理可抑制钻石的荧光产生。

4#— 9#样品分别为不同温度下等时退火处理后的样品(见表1)。 从表1中上述样品对应的光学及荧光照片可见, 随着退火温度升高, 样品自身的颜色由退火处理前的蓝绿色(如3#样品)转变为退火后的橙黄色(如7#或8# 样品)或粉色, 同时对应的荧光颜色由退火处理前较弱的绿色转为退火处理后期的橙红色, 上述样品的体色及荧光颜色的改变主要因其中的NV缺陷浓度的增大所致。

2.2.1 405 nm下样品的PL光谱

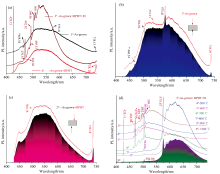

就钻石在室温下的PL光谱检测而言, 因样品在室温下检测较为便捷, 同时未使用低温介质, 检测成本较低, 在日常的检测实践中更具广泛性与普适性, 因此室温下的检测数据结果有更为适用的参考意义。 405 nm激发光源、 室温检测环境下, 表1中各样品对应的PL光谱分析结果见图1。 由图1(a, b)可见, 原样1#中可见约468.54与533.21 nm处的特征峰[1#样品上下表面测试, 图1(b)], 同时可见575 nm处归属于电中性氮空位(以NV0表示, 下同)缺陷及较弱的738.13 nm处归属硅空位(以SiV-表示, 下同)的特征峰[24]。 相比之下, 原样在经HPHT 处理后即2#样品的PL谱图中, 468与533 nm特征峰消失, 同时未见575 nm处的峰, 上述光谱改变特征与前人研究结论一致[25]。 但需注意的是, 经HPHT处理后的样品对应的738 nm处归属SiV-的特征峰相比处理前明显增强, 见图1(a, c)。 此外, 样品经HPHT处理再经EI处理47.5 h后, 可见因辐照所致的470、 492、 504及509 nm处的特征峰及489 nm处的较弱的吸收峰。 且基于笔者前期就不同辐照剂量下样品的PL光谱中相关缺陷峰位的变化特征可知, 上述489 nm处的峰强远小于492 nm处的峰强(即I489< I492)表明该样品已历经较强剂量的电子束辐照处理[16]。 进一步对在不同温度下退火处理后的样品予以PL分析[见图1(d)], 从中清晰发现随着退火温度的升高, 上述辐照所致的特征峰位逐渐消失, 以470 nm(TR12)特征峰为例, 经800 ℃退火处理后的7#样品对应的PL 光谱中可见较弱的470 nm处的特征峰, 但在经900 ℃退火处理后的8#样品PL谱图中, 该特征峰已消失。 同时, 可以注意到1#样品PL中存在575 nm处NV0特征峰, 然而2#— 5#样品对应的PL谱图中却未见575 nm 处的特征峰[见图1(a, d)]。 相比之下, 6#— 9#样品对应的PL光谱中再次出现了明显的575 nm处NV0特征峰, 该峰位的出现与对应样品的物理呈色及荧光颜色直接关联[23]。 此外, 在经900 ℃和1 000 ℃退火处理后的样品的PL光谱中可见除归属NV0的575 nm特征峰外, 可见504 nm处附近的特征峰[见图1(d)]。

| 图1 405 nm激发光源、 室温下1#— 9#样品对应的PL光谱Fig.1 PL spectra of samples 1#— 9#excited with 405 nm laser at room temperature |

同一光源、 液氮温度下, 上述各样品对应的PL光谱见图2。 图2(a)可见1#样品中存在467.57与533.10 nm处的特征峰, 同时可见归属NV0的575.00 nm及归属SiV-的736.81 nm特征峰。 就原样进行HPHT处理后(见2#样品), 上述467.57与533.10 nm处的峰位消失, 且归属NV0的575 nm处的特征峰位也同样消失。 但相较于样品1#而言, 2#样品中归属SiV-的736.81与737.19 nm处的双峰增强[见图2(a)插图], 同时出现了503.75 nm处的特征峰, 上述谱图变化特征与样品对应室温下的PL谱图改变特征类同。 经HPHT处理后再经EI处理47.5 h的3#样品对应的PL光谱中明显可见470 nm处归属TR12的特征峰, 且可见492.08与508.79 nm处的特征峰。 值得注意的是, 样品3#对应的PL谱图中可见503.47 nm处归属3H的特征峰[23], 且对应的PL光谱中未见明显的736.81与737.19 nm 双峰[峰强较弱, 见图2(b)插图], 初步认为辐照导致的较强的741 nm处的特征峰湮灭了SiV-特征峰。

| 图2 405 nm激发光源、 液氮温度下1#— 9#样品的PL光谱Fig.2 PL spectra of samples 1#— 9# excited with 405 nm laser at liquid nitrogen temperature |

同时, 辐照后再经不同温度下退火处理的4#— 9#样品, 对应的PL谱图见图2(c, d)。 由图2(c)可见因辐照所致的492 nm特征峰在500 ℃退火温度下仍存在, 但在600 ℃下退火后, 该峰位消失。 相比之下, 同为辐照所致的470 nm特征峰的耐高温性能明显强于492 nm特征峰, 表现为在800 ℃下退火后该峰仍然存在, 直至900 ℃退火后该峰位方可消失。 此外, 就本工作中钻石经EI处理再经退火后诱导产生的是3H或H3光学缺陷这一话题而言, 可以发现钻石在经EI辐照后再经800 ℃退火处理的7#样品中存在503.47 nm处归属3H的特征峰, 但随着退火温度升高至900 ℃时, 清晰地发现3H峰位已明显地蓝移至503.2 nm处, 此时该特征峰应归属于H3光学缺陷, 见9#样品中的H3光学缺陷更为明显[见图2(d)]。 因此, 辐照后再经低温退火处理的钻石对应的PL光谱中503 nm处附近的特征峰应初步归属为3H缺陷。

2.2.2 532 nm下样品的PL光谱

鉴于日常PL光谱检测中所采用的激发光源具多样性, 为给钻石的天然与合成属性及其多元化处理工艺提供多光源应用场景下的检测鉴定溯源参考数据, 本工作中再次以532 nm为激发光源、 室温与液氮温度为测试环境温度对上文各样品的PL谱图异动特征予以验证。

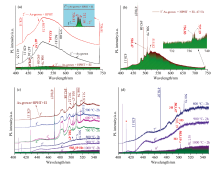

室温下, 各样品对应的PL谱图见图3(a— c), 其中1#样品对应的PL谱图中可见分别归属NV0与NV-的575 nm与637 nm特征峰, 且可见737.98 nm处归属SiV-的特征峰[见图3(a)]。 相比1#样品, 2#样品对应的PL谱图中未见明显的NV缺陷特征峰, 同时谱图600~800 nm区间的荧光背景的强度显著降低。 3#样品对应的PL光谱中可见742 nm附近锐利的特征峰与783 nm附近的宽带。 进一步就同一辐照强度、 不同退火处理温度下的样品予以对比分析[见图3(b)], 可见随着退火温度上升, 归属于NV的575与637 nm的特征峰在经600 ℃退火处理的5#样品中产生并随着退火温度的升高其强度逐渐增大[见图3(b, c)], 同时可见NV的出现是一个可逆的过程, 即钻石在HPHT处理过程中可使NV发生重组或从钻石晶格中迁移, 且可在随后的辐照处理并予以常压中低温退火处理产生。 此外, 存在于辐照后样品的PL谱图中的742与783 nm的特征峰或宽带随着退火温度的提升对应的强度逐渐减弱, 如在700 ℃退火后只出现742 nm处的特征峰, 而在800 ℃下退火后上述两处的特征峰位均消失[见图3(b)]。

| 图3 532 nm激发光源下1#— 9#样品的PL光谱[(a)— (c): 室温下; (d)— (f): 液氮温度下]Fig.3 PL spectra of samples 1#— 9# excited with 532 nm laser at room temperature (a— c) and liquid nitrogen temperature (d— f), respectively |

液氮温度下, 经不同工艺处理的样品PL谱图见图3(d— f)所示。 由图3(d— e)可见575 nm 处NV0在经HPHT处理中消失或发生重组, 并可在随后的退火处理中产生, 上述特征与室温下各样品对应PL谱图的渐变特征吻合。 同时, 正因在退火过程中钻石的晶格中产生NV缺陷, 进而导致钻石颜色的改变, 如当前钻石饰品加工领域基于上述处理工艺制备粉色、 橙色与红色的钻石。 其中, 值得注意的是, 样品在经一定强度的EI处理后, 对应的液氮测试环境下的PL谱图中还可见580 nm(H19)特征峰[25], 且具有一定的热稳定性, 见图3(d)中的3#样品与图3(e)中3#— 5#样品对应的PL谱图。 同时, 随着退火温度的进一步升高, 6#— 9#样品对应的PL谱图在587 nm处出现了较宽的发光谱带, 该谱带应与此时钻石的橙黄荧光有关。 此外, 从图3(f)可以发现, 辐照后样品呈现741与744 nm处的双峰, 且可见样品中的SiV-缺陷, 但SiV-缺陷峰位的强度明显弱于辐照所致的741与744 nm缺陷峰位的强度。 同时, 特别注意到上述双峰随着退火处理温度升高逐渐消失, 且744 nm峰位先于741 nm 峰位消失, 最终仅呈现上述峰位附近处归属SiV- 的737 nm处的特征峰。

基于CVD毛胚原样为研究对象, 对样品在经HPHT处理后予以EI处理并进一步进行500~1 000 ℃的中低温常压等时退火处理。 就上述原样及经不同工艺处理后样品的荧光、 磷光发光及自身颜色特征予以对比分析, 并进一步在多光源、 室温与液氮温度下应用PL光谱对上述样品中的典型缺陷予以探究。

在较大剂量的EI处理下, 可致CVD合成钻石产生系列的光学缺陷如470(TR12)、 489、 492、 504(3H)、 509、 580(H19)、 741与744 nm附近处的特征峰位, 上述各缺陷在不同退火温度下的耐受行为存在一定的差异。 随着退火温度的升高, 489、 492和580 nm等特征峰位较470 nm特征峰位易受高温影响, 470及741、 744 nm特征峰位近乎在同一退火温度下(800~900 ℃)消失。

因此, 根据辐照钻石样品中的特征峰位可间接获得样品是否经后期的退火处理及退火阶段的温度范围, 并可为相应颜色钻石的加工制备提供相关的信息参数。 同时, 钻石中的NV空位可在其经HPHT处理过程中发生重组或从原始占位中迁移, 但经HPHT处理的CVD合成钻石在经EI辐照后并在常压中低温退火处理过程中可再次产生NV缺陷, 且该缺陷的产生应是钻石呈现橙色、 粉色或黄色的直接原因。

致谢: 同济大学亓利剑教授、 国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)宋中华老师在钻石的UV-Vis-NIR吸收光谱及PL光谱检测中给予了建设性的指导, 雷尼绍(上海)贸易有限公司李兆芬与范光中老师对本工作提供了PL光谱测试与解谱指导, 在此一并致谢!

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|