作者简介: 梁业恒, 1987年生, 现中山大学地理科学与规划学院助理研究员 e-mail: liangyeheng@163.com

基于遥感的水体重金属反演一直是环境遥感领域中的难点方向, 其中一个重要原因是与重金属相关的光学参数未被系统地测量形成完整的光谱库, 导致遥感反演模型中输入参数的缺失, 从而限制了学者们向更深入的方面开展研究。 鉴于此, 选择四种在重金属污染企业生产废水中常见的铅化合物: 硫酸铅、 四氧化三铅、 铬酸铅、 硫化铅, 测量其在波长范围350~2 500 nm的反射率光谱, 并对四者的光谱特征进行分析和对比讨论; 在此基础上, 通过设计反射率和透射光相配合的室内外实验, 提出一种能应用在水体重金属遥感模型的化合物样品液吸收系数、 散射系数和消光系数计算方法。 反射率测量结果发现: 四种铅化合物的光谱曲线各自呈现独有的特征, 具有明显的可区分性。 其中, 硫酸铅和硫化铅的反射率总体变化不大, 硫酸铅反射率大部分波长维持在80%以上, 值域变化幅度约为17%, 而硫化铅反射率则总体在15%以下, 值域变化幅度约7%; 而四氧化三铅和铬酸铅的反射率变化特征均呈较为丰富的“S”型, 存在特征的反射峰和谷。 四种化合物的反射率大小关系, 以波长747 nm为分界处, 在此之前变化丰富; 之后则趋于稳定, 具体为硫化铅<铬酸铅<硫酸铅<四氧化三铅。 进一步地, 以硫酸铅样品液为例, 计算得到其波长范围400~900 nm的吸收系数在0.001 m-1·mg-1·L上下波动, 在波长451和848 nm附近出现极小值, 725 nm附近出现极大值; 散射系数从0.019 m-1·mg-1·L缓慢增加至0.027 m-1·mg-1·L, 近似为斜率很小的斜线。 结果说明水中硫酸铅对入射光的消光作用主要来自于散射, 吸收影响很小, 而且散射和消光系数随波长变化不大, 近似为粒子散射类型中的“无选择散射”, 符合“大颗粒”的散射特征。 以上工作不仅为遥感反演过程中敏感波段选择提供参考依据, 同时也是实现水中铅浓度遥感反演所必需的基础数据, 也为其他重金属化合物光学参数的测量提供方法支撑, 进一步为水体重金属遥感理论打下基础。

Remote sensing-based inversion of heavy metals in water has been a significant challenge within environmental remote sensing monitoring. One important reason is the lack of systematic measurement of optical parameters related to heavy metals. This leads to the absence or inconsistency of input parameters in the inversion models, thereby limiting scholars' ability to conduct in-depth research. In light of this, the study selected four common lead compounds in the effluent of heavy metal pollution enterprises: lead sulfate (PbSO4), lead tetraoxide (Pb3O4), lead chromate (PbCrO4), and lead sulfide (PbS). We measured their reflectance spectra in the 350~2 500 nm wavelength range and compared their spectral characteristics. Based on this, indoor and outdoor experiments were designed to combine reflectance and transmitted light, proposing a method for calculating the absorption coefficient, scattering coefficient, and extinction coefficient of the samples. The results revealed that the spectral curves of the four lead compounds each exhibited unique features with distinct discriminability. Specifically, the reflectance of PbSO4 and PbS changed little overall, with PbSO4 maintaining a reflectance above 80% for most wavelengths, with a variation range of about 17%. PbS remained below 15%, with a variation range of around 7%. The reflectance characteristics of Pb3O4 and PbCrO4 both presented more complex “S” shapes, with multiple characteristic reflection peaks and valleys. At a wavelength of 747 nm as the boundary, the reflectance values relationship among the four compounds showed complex changes before this boundary and stabilized, specifically as PbS<PbCrO4<PbSO4<Pb3O4. Furthermore, taking PbSO4 as an example, the calculated absorption coefficient fluctuated around 0.001 m-1·mg-1·L in the 400~900 nm wavelength range, with local minima near 451 and 848 nm, and a local maximum near 725 nm; the scattering coefficient gradually increased from 0.019 to 0.027 m-1·mg-1·L, approximately following a line with a very small slope. This indicates that the extinction effect of PbSO4 on incident light in water is mainly due to scattering, with a minor absorption effect, and that the scattering and extinction coefficients change little with wavelength, similar to “non-selective scattering” in particle scattering types, exhibiting “large particle” scattering characteristics. The above work not only provides a reference for the selection of sensitive bands in the remote sensing inversion process, but also is the basic data necessary to realize the remote sensing inversion of lead concentration in water, provides a methodological reference for the measurement of optical parameters of other heavy metal pollutants, and further lays the foundation for the remote sensing theory of heavy metals in water.

水体重金属遥感是环境遥感的一个前沿和难点研究方向[1]。 近年来不断有学者尝试通过经验统计方法对水中重金属浓度进行遥感反演实验[2, 3], 取得了一定进展。 另一方面以辐射传输理论为基础的建模研究方面, 学者们也已有遥感反射率与水中杂质浓度的基本数理关系共识, 如: Deng模型[4, 5, 6, 7]、 Lee模型[8, 9, 10]。 但仍未能利用此类模型实现其浓度遥感反演, 其中一个重要原因是, 模型中与重金属相关的光学参数, 未被系统地测量出来形成相对完整的光学参数库, 以致无法对其进行更深入的遥感可行性分析[11]、 卫星图像处理实验等方面研究。

尽管物理、 化学等传统学科也掌握了常见金属的特征谱线, 诸如吸收峰、 反射峰所在波长位置[12, 13], 可惜这类成果终究不是瞄准水质遥感领域应用开展的, 所发现的结果是在特定甚至严苛的实验条件下被观测和测量的, 这与采用遥感手段探测水质时的自然状态情形是有差别的, 因此不能直接套用到遥感反演模型里。 针对这个主要问题, 邓孺孺、 梁业恒等[14, 15]开展了自然状态下的溶解态重金属离子(以铜离子、 铁离子为例)和颗粒态重金属化合物(以硫化镉和氧化镉为例)的单位浓度光学参数测量研究[16], 意味着面向水体重金属遥感反演应用的光学参数光谱建库工作的起步。

重金属光学参数库的不完整性影响着遥感反演的精度, 制约着该研究方向继续深入发展。 其中, 作者在测量两种镉化合物的反射率和消光系数时, 便留下了一个有待解决的问题, 即未来应如何进一步利用反射率和单位浓度消光系数的测量结果分别计算出单位浓度吸收系数和散射系数[16]? 而想要直接测量这两个参数并非易事但又非常重要。 因为自然水体中颗粒态化合物分子粒径较大, 除了对光产生吸收, 还会受颗粒的形状影响, 从而对光产生不同方向的散射, 尤其在自然状态中影响因素变得更加复杂, 粒子在水中的散射作用开始从小分子的瑞利散射转变为米散射或无选择散射, 因而不能随意对散射系数进行忽略的近似处理。 而有关研究目前仍鲜有报道。

铅化合物常见于采矿、 冶炼、 印染等重金属污染型企业生产工艺过程所产生的废水中, 易导致河、 库、 湖发生重金属污染事故。 如, 方铅矿(主要成分是硫化铅)是提炼铅的主要矿物来源, 冶炼过程中产生的一种较为常见的副盐是硫酸铅, 同时硫酸铅(即铅矾)亦是硫酸铅矿的主要成分, 也在印染业常被用于制备白色颜料; 四氧化三铅(亦叫红色氧化铅)常用于制备无机红色颜料; 铬酸铅则是铬黄颜料的主要成分。 这些杂质普遍难溶, 于水中形成粒径较大的颗粒。

所以, 本实验以硫酸铅、 四氧化三铅、 铬酸铅和硫化铅这四种铅化合物为例, 首先测量它们在波长范围350~2 500 nm 下的反射率并分析其光谱特征, 在此基础上设计一种结合室内和野外测量实验的光学参数计算方法(这里指: 吸收系数、 散射系数与消光系数, 下同)。 测量它们反射率的目的: 一方面, 可以掌握这四种铅化合物自然状态下的反射光谱特征, 尤其这次测量波长范围是覆盖了水质遥感常用的可见光至短波红外; 另一方面, 这是后面计算这三个光学参数的基础数据。 研究成果可使用于水质遥感模型的参数库更加丰富, 对完善模型参数库提升遥感反演精度有重要意义, 同时也进一步发展了遥感模型光学参数测量方法。

入射电磁波(即光源)照射到重金属化合物试剂粉末上时, 样品会对其产生吸收、 后向散射和前向散射三种作用, 其中, 后向散射可理解为反射, 前向散射则为透射。 三种作用占入射总能量的比例, 分别用吸收率A、 反射率R和透过率T来衡量, 在测量波长为λ 下, 根据能量守恒定律, 三者满足式(1)

把样品放置在一个干燥环境中的全吸收黑色平面上(即不考虑样品下垫面的反射作用), 考虑到测量对象是不透光的固态试剂粉末, 所以用光谱仪从俯视角度测量样品反射率R(λ )时, 此时可认为没有发生前向散射, 即透过率T(λ )=0的情况, 那么由式(1)得到式(2)

令样品吸收率和反射率进行比值运算, 用式(3)表示

式(1)— 式(3)中, 样品反射率R(λ )根据地物反射率标准方法进行测量, 具体方法参照文献[16]进行。

注意到式(1)— 式(3)的吸收率A(λ )和反射率R(λ )始终只是描述对入射电磁波不同作用所占入射总能量的比例, 仍未能直接用于Deng等提出的水质遥感反演模型中, 因为该模型需要的是表征单位浓度下的光学参数。 这里对单位浓度光学参数的量纲进行必要说明以消除歧义: 一般地, 这三个光学参数的量纲是长度倒数, 如m-1、 cm-1。 而Deng模型中由于是需要反演出重金属的浓度值, 所以需要在传统光学参数测量值的基础上除以当时待测样品液的浓度, 称之为“ 单位浓度光学参数” , 即吸收系数α (λ )、 散射系数β (λ )和消光系数k(λ ), 其量纲是长度和浓度二者量纲乘积的倒数, 如(m· mg· L-1)-1、 (m· μ g· L-1)-1。

下面通过同时开展室内样品液的透射光测量实验, 具体测量方法通过文献[16]提及的装置进行, 这里不再赘述。

进一步地, 实验得到的结果k'(λ )包含了样品置于水后形成样品液对光源的吸收和后向散射两部分, 经样品液的消光作用后, 只有前向散射那部分能量进入光谱仪, 因此用式(4)表达

式(4)中, 变量cb是后向散射占总散射β (λ )的比例因子, 所以[cb· β (λ )]项实际上就是表征后向散射那部分。 需要指出的是式(4)中的比例因子cb就是引言提及的之所以难以直接测量出二者的原因所在, 因为自然水体中杂质成分是复杂多变, 形状不规则, 因此前、 后向散射的比例cb的取值(或数学解析式)是后续需要进一步开展实验研究的。 但这次实验对象是通过化学试剂配制而成的样品液, 作为溶质的化合物粉末经过充分研磨后形状规则, 可视作等效球体, 前后散射比例应各占一半, 所以这次实验取cb=0.5。

同样地, 样品液的单位浓度吸收系数和后向那部分的单位浓度散射系数也应满足式(3), 即

式(5)是本方法的关键桥梁, 它建立起反射率与单位浓度光学参数的函数关系。 式(5)适用于对于干燥状态和置于溶剂后均为漫反射体的化合物样品, 而且式(5)揭示了其后向散射所占入射总能量的比例即等效于反射率。 这里需要指出一个容易被误导的情形: 以硫酸铁试剂为例, 在干燥粉末状态下为白色, 但溶于水后极易水解成三价铁离子的棕红色悬浊液(实为氢氧化铁)。 所以利用本方法进行联合反射率和消光系数测量实验时, 所用试剂应确保被置于溶剂后仍是同一种化合物, 否则不能通过式(5)计算得到其光学参数。 因此上述情形需选氢氧化铁作为测量对象而非硫酸铁。

然后, 联立式(4)和式(5)求解, 则分别求得连续测量波长λ 下, 单位浓度的吸收系数α (λ )、 散射系数β (λ )和消光系数k(λ ), 分别用式(6)— 式(8)计算

2.1.1 四种铅化合物的反射率光谱特征分析

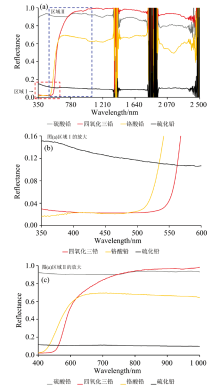

根据文献[16]对样品反射率的测量方法, 得到硫酸铅、 四氧化三铅、 铬酸铅和硫化铅在波长350~2 500 nm范围的反射率光谱如图1(a)— (d)所示。 各图中箭头所指位置是表1 中描述提及的反射率最值或极值的波长位置, 标注数字代表该波长(单位为nm)。

| 表1 四种铅化合物的反射率光谱特征描述表 Table 1 Reflectance spectral characteristics description of four lead compounds |

从图1的反射率测量结果可以发现, 四种铅化合物反射率光谱各有特征。 由于测量波长范围较宽, 为了描述更有条理并和常用水质遥感工作波段相对应, 将其划分为如下四个波长区间, 分别是可见光(350~750 nm)、 近红外-短波红外Ⅰ (750~1 000~1 350 nm)、 短波红外Ⅱ (1 450~1 750 nm)和短波红外Ⅲ (1 950~2 350 nm)。 本实验的水吸收带波长区间有三个, 分别是: W1: 1 350~1 450 nm、 W2: 1 750~1 950 nm、 W3: 2 350~2 500 nm。 四种铅化合物的反射率光谱特征分析如表1所述。

2.1.2 四种铅化合物的反射率光谱差异性分析

将这四种铅化合物的反射率置于同一坐标系, 如图2(a)所示。 为了更清晰显示图2(a)曲线重叠区的差异性, 将图2(a)绘图区虚线矩形框“ 区域Ⅰ ” 和“ 区域Ⅱ ” 放大显示, 重新调整横、 纵坐标显示范围, 即如图2(b)和图2(c)所示。

四种铅化合物反射率光谱特征总体差异规律具体表现为: (1)硫酸铅: 测量范围内总体反射率高, 反射率变化区间窄, 约17%之间。 在可见光范围里反射率值总体在90%以上, 与该化合物宏观表现为白色吻合。 (2)四氧化三铅: 可见光反射率光谱呈“ S” 型, 对可见光与近红外反射特征差异较大, 总体变化区间大, 对蓝绿光强吸收, 对红光强反射, 与其颜色呈现鲜红色相吻合, 而对“ 近红外至短波红外” 波段极强反射。 (3)铬酸铅: 具有明显的光谱特征, 可见光反射率光谱与四氧化三铅相似, 呈“ S” 型; 在近红外波段呈扁平的“ W” 型; 在短波红外Ⅱ 呈倾斜扁平的“ M” 型; 在短波红外Ⅲ 呈“ V” 型。 在可见光范围, 对紫蓝反射极弱, 对一部分绿光波段和整个红光波段为强反射, 因此与其颜色呈橙色吻合; 对“ 近红外至短波红外” 波段有较强反射。 (4)硫化铅: 测量范围内总体反射率低, 反射率变化区间很窄, 约7%之间, 无明显的波峰和波谷, 总体呈“ 一” 字型。 在可见光范围里反射率值总体在15%以下, 与该化合物宏观表现为暗灰黑色吻合。

反射率大小关系则具体表现为: (1)在波长范围350~485 nm, 四氧化三铅与铬酸铅反射率相当, 为四者中最低, 硫化铅次之, 硫酸铅最高; (2)从波长486 nm开始, 四氧化三铅与铬酸铅差异性变得明显, 铬酸铅反射率增速比四氧化三铅高, 铬酸铅反射率从波长535 nm开始比硫化铅高, 而四氧化三铅则反射率从波长563 nm才开始比硫化铅高, 随后硫化铅反射率一直保持四者中最低; (3)从波长618 nm开始四氧化三铅反射率比铬酸铅高, 而截至波长746 nm为止硫酸铅一直为四者中最高; (4)从波长747 nm开始四氧化三铅反射率开始比硫酸铅高, 成为四者中最高, 硫酸铅次之; (5)波长747 nm之后四者的大小关系一直维持不变, 从小到大的排序为: 硫化铅、 铬酸铅、 硫酸铅、 四氧化三铅。

更简洁地, 可将四者反射率的大小关系归纳成如表2所示。

| 表2 不同波长范围下的四种铅化合物反射率大小关系表 Table 2 Relationships of reflectance of four lead compounds in different wavelength ranges |

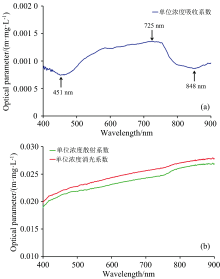

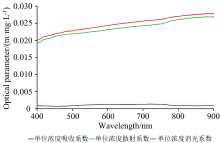

受篇幅限制, 以硫酸铅样品液为例, 利用1.2节的计算方法, 测量波长范围是400~900 nm, 计算得到其单位浓度的吸收系数、 散射系数和消光系数结果如图3所示。 从硫酸铅样品液的光学参数计算值来看, 吸收系数在0.001 m-1· mg-1· L上下波动, 在波长451和848 nm附近出现极小值, 在波长725 nm附近出现极大值, 如图3(a); 散射系数从0.019 m-1· mg-1· L缓慢增加至0.027 m-1· mg-1· L, 近似为斜率很小的斜线, 如图3(b)。

为更好对比硫酸铅样品液这三个光学参数的计算结果, 将它们置于同一坐标系, 如图4所示。 从图4的对比效果可看出, 硫酸铅对水体的消光作用大部分来自于散射作用, 吸收作用则相对很小, 散射系数总体值域与吸收系数几乎相差一个数量级, 即相同测量波长下散射系数数值上普遍为吸收系数约10倍, 所以消光系数也表现为和散射系数相类似的特征。 这与硫酸铅固态粉末的反射率在测量波长范围内都表现为高反射相吻合。 此外, 从本实验计算结果来看, 散射和消光系数随波长变化不大, 规律和粒子散射类型中的“ 无选择散射” 类似, 推断是由于硫酸铅置于水后, 由于难溶于水, 化合物粉末相互吸附, 所形成的悬浮物粒径较大, 因而表现为“ 大颗粒” 的散射特征。

开展了两方面工作: 一方面, 利用光谱仪测量得到波长范围350~2 500 nm的四种铅化合物(硫酸铅、 四氧化三铅、 铬酸铅和硫化铅)反射率光谱曲线, 并进行了光谱特征分析和差异性对比讨论; 另一方面, 以硫酸铅样品液为例, 利用测量得到的反射率和透射光辐亮度, 设计了一种可用于水体重金属遥感反演模型的光学参数计算方法, 并对计算结果进行讨论。 得出如下结论和展望:

(1)开展自然状态下的常用水质遥感工作波段范围的光学参数建库工作非常必要和重要, 需不断完善和扩充。 从本次四种铅化合物反射率测量结果来看, 其光谱特征各有异同, 可分性很强, 是未来深入研究其遥感反演时敏感波段筛选的重要参考依据。

(2)通过物理机制推导三个重要光学参数的计算方法, 得到了吸收系数和散射系数二者数学解析式, 对提升颗粒态重金属化合物的遥感反演精度有参考意义, 是模型光学参数测量和计算理论的一个重要补充。

(3)将来仍需继续深入探讨水中重金属化合物的前向和后向两部分散射的比例关系, 进一步深化前后向散射比例因子、 散射相函数、 粒子谱等和粒子散射理论密切相关的研究工作, 继续填补面向水体重金属遥感应用的光学参数计算理论的空白。

以上工作进一步夯实了水体重金属遥感的研究基础, 同时也为提升水质遥感模型的实用性和反演精度提供了技术支撑。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|