作者简介: 徐 畅, 女, 2000年生, 北京印刷学院轻工技术与工程专业硕士研究生 e-mail: fanny0103@163.com

表面增强拉曼散射(SERS)技术是一种灵敏度高、 检测速度快、 准确性好的光谱分析方法, 能够检测极低浓度的目标物质, 并且可以实现无损检测, 在环境分析、 生物医药和食品安全等领域具有重要的应用价值。 印刷技术具有增材制造的属性, 近年来其应用范畴已从图文信息复制扩展至各类功能器件制备。 印刷技术的适用基材类型广泛, 易于实现大面积加工, 将印刷技术与SERS基底制备方法相结合, 有利于发展低成本SERS基底的批量化制备路线, 促进SERS技术的发展和应用, 因此研究和总结SERS基底的印刷制备方法具有重要意义。 本文综述了印制式SERS基底的研究进展, 首先介绍了若干典型SERS基底材料的研究进展, 例如贵金属、 金属硫族化合物、 金属氧化物、 石墨烯及其氧化物在SERS基底中的应用; 然后总结了印制式SERS基底的制备流程和发展现状, 分析了常规刚性承印物和聚合物、 纸张、 纤维等柔性承印物在印制式SERS基底中的特性, 论述了凹版印刷、 丝网印刷、 喷墨印刷、 微接触印刷和3D打印等印刷工艺的基本原理, 综述了各种承印物和印刷工艺在印刷制备SERS基底中的应用; 最后, 展望了印制式SERS基底未来的研究方向。 相较于光刻、 刻蚀等传统的器件加工方式, 印刷制造的成本低廉, 尤其适合在柔性基材表面进行物质沉积, 在柔性SERS基底的大面积批量化制备中优势明显。 目前, 印制式SERS基底在可印刷材料和印刷制造工艺方面均存在发展空间, 未来需进一步充分发挥印刷技术在柔性SERS基底制备方面的优势, 使SERS基底进一步向低成本、 环境友好的方向发展, 促进SERS技术的普及和应用。

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) is a spectral analysis method with high sensitivity, fast detection speed, and good accuracy, which can non-destructively detect target substances at extremely low concentrations. Therefore, SERS has important application value in environmental analysis, biomedicine, food safety, and other fields. Due to the properties of additive manufacturing, the application scope of printing technology has expanded from graphic communication to the preparation of functional devices. The substrates used in printing technology have many applications and can easily achieve large-scale fabrication. Combining printing technology with SERS substrate preparation methods is beneficial to developing low-cost batch preparation routes for SERS substrates, thereby promoting the development and application of SERS technology. Therefore, it is significant to study and summarize the printing manufacturing methods of SERS substrates. This review summarizes the progress of research on printed SERS substrates. First, the research progress of several typical SERS-active materials and their applications is introduced, such as noble metals, metal chalcogenides, metal oxides, graphene, and graphene oxide. Then, the preparation methods of printed SERS substrates are summarized. The characteristics of conventional rigid and flexible substrates, such as polymers, paper, and fibers, in printed SERS substrates are analyzed. The principles of printing processes such as gravure printing, screen printing, inkjet printing, micro-contact printing, and 3D printing are discussed, and the application of various substrates and printing processes in the printed preparation of SERS substrates is reviewed. Finally, the future research direction of printed SERS substrates is proposed. Compared with traditional device fabrication methods such as photolithography and etching, printing manufacturing is low-cost and particularly suitable for depositing materials on flexible substrates. It has obvious advantages in the large-scale batch fabrication of flexible SERS substrates. At present, there is plenty of room for the development of printed SERS substrates in both printable materials and printing manufacturing processes. In the future, it is necessary to utilize the advantages of printing technology to develop low-cost and environmentally friendly SERS substrates, and promote the popularization and application of SERS technology.

表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering, SERS)是一种高灵敏的检测方法, 通过基底表面的纳米颗粒或纳米结构放大目标分子的拉曼散射信号。 20世纪70年代, Fleischmann等[1]首次发现吸附在粗糙银电极上的吡啶分子拉曼散射信号异常增强。 目前, 学界普遍认为有两种机制共同参与拉曼光谱的增强[2]: 一种是电磁增强机制, 主要来源于贵金属纳米结构或粗糙表面产生的局域表面等离子体共振; 另一种是化学增强机制, 源于目标分子与基底界面之间由激光引发的电荷转移。

SERS技术具有高灵敏度、 检测快速、 无破坏性的优势, 在环境分析、 生物医药和食品安全等多个领域均有广泛的应用价值[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]。 推动SERS技术的市场化进程对其应用至关重要, 但SERS技术的市场化却十分缓慢, 全球相关技术及设备产品的市场规模仅为1.5亿美元, 且预计年增长率不超过8%[10]。 为了更好地推动SERS技术的商业化, 需要成本更加低廉、 性能更加可靠的SERS基底批量化制备方法。 印刷技术具有增材制造的属性, 能够在特定位置沉积功能材料来构建所需图案或结构, 近年来其应用范畴已从图文信息复制扩展至各类功能器件制备, 具有易于大面积加工、 适用基材范围广泛的优势, 将印刷技术与SERS基底制备方法相结合, 有利于发展低成本SERS基底的批量化制备路线, 促进SERS技术的规模化和产业化。 本文旨在总结印制式SERS基底的研究进展, 并介绍印刷制备SERS基底的材料和工艺, 以期为SERS技术的进一步发展提供有力支撑。

金、 银等贵金属纳米材料广泛应用于SERS基底制备。 各类贵金属纳米材料具有不同的特性, 例如纳米银成本较低、 SERS增强效果好, 但检测结果的重现性相对较差; 纳米金的化学性质更加稳定, 但其拉曼信号增强因子(enhancement factor, EF)不如银纳米粒子高。 在纳米尺度下, 贵金属纳米结构的尖端与空隙处会形成“ 热点(hot-spot)” , 从而显著增强拉曼信号。 因此, 可以通过调控纳米结构、 增加尖端与空隙等途径, 来达到增强SERS效应的目的。 目前已报道了纳米棒[11, 12]、 纳米线[13, 14]、 纳米星[15]、 纳米立方体[16]、 纳米球[17]等具有SERS活性的纳米结构。 姚森浩等[18]制备了银纳米树SERS基底, 其树枝状结构的尖端以及重叠部位形成的空隙形成密集热点, 使其对罗丹明6G的检测限低至10-13 mol· L-1, EF高达2.32× 1011。 Lü 等[19]制备了基于榴莲形Fe3O4@Au@Ag@Au多层核壳复合纳米材料的SERS基底, 榴莲形纳米结构表面的密集尖端以及核壳之间的空隙提供了丰富的热点, 可以快速灵敏地检测鱼和苹果上的农药残留, EF达到3.01× 107。 马亮等[20]制备了高度有序的ZIF-8/Au纳米球复合阵列, 利用有序结构中大量的微小间隙构建出高密度热点, 对4-氨基苯硫酚与罗丹明6G的检测限为10-11 mol· L-1。

常见的贵金属SERS基底制备方法可以分“ 自上而下” 和“ 自下而上” 两大类。 “ 自上而下” 法主要是指通过光刻和刻蚀技术(例如电子束光刻[21]、 激光干涉光刻[22]等), 直接加工或者与模板法[23, 24, 25]相结合, 如Renishaw公司开发的Klarite® SERS芯片[26]。 这种方法能够精确制备纳米结构, 获得大面积有序的SERS基底, 但往往需要专门的实验设备, 工艺复杂度较高。 “ 自下而上” 即通过化学合成手段制备金属纳米粒子溶胶, 然后在衬底上自组装或者继续原位生长获得纳米结构。 这种方法对纳米结构调控的精确性与稳定性不如“ 自上而下” 法, 但无需昂贵的专门设备, 目前研究更为广泛。 金属纳米粒子的制备方法丰富多样, 例如在金属盐溶液中添加还原剂, 通过氧化还原反应生成金属纳米粒子溶胶, 典型的合成路线有Lee-Meisel法[27]与Frens法[28]等。 这些液相化学合成体系不仅可以获得具有各种形貌和性能的纳米材料, 而且可以进一步发展出可印刷的纳米颗粒油墨或反应性流体, 为印制式SERS基底的制备创造了条件。

相较于贵金属, 非金属SERS基底具有材料种类丰富、 易于功能化、 成本低的优点, 将非金属纳米材料与贵金属纳米材料相结合, 可以同时利用电磁增强和化学增强的优点, 获得性能更加优异的SERS基底。 目前研究较多的非金属SERS活性材料有金属硫族化合物、 金属氧化物、 石墨烯及其氧化物等。

用于制备SERS基底的金属硫族化合物包括MoS2[29]、 WSe2[30]、 PdSe2[31]、 WTe2[32]、 TiS2[33]等。 Tan等[34]利用水热反应制备了聚苯胺@MoS2@Fe3O4@Au纳米酶SERS基底, 对人血清中的葡萄糖的检测限达到10-12 mol· L-1。 Mandavkar等[35]使用MoS2和金-铂核壳纳米粒子制备了化学和电磁双重增强SERS基底, 在检测结晶紫溶液时, 效果优于仅利用电磁增强的贵金属基底。 Pramanik等[36]制备了WS2和金纳米颗粒的复合SERS基底, 对抗生素与病原体的检测限达到10-11~10-10 mol· L-1。

金属氧化物不仅具有SERS活性, 而且化学性质稳定, 可以与其他各类功能材料进行复合, 例如ZnO[37, 38, 39, 40]、 TiO2[41, 42]、 CuO[43, 44]、 MoO2[45]、 WO3[46]等。 Sakir等[38]、 Zhang等[39]和Chen等[40]分别报道了棒状、 花状和塔状ZnO和纳米银复合而成的胶体型SERS基底, 这些复杂形貌的ZnO纳米结构能够有效提高对目标分子的负载量, 进而提高SERS基底活性。 Yang等[44]报道了一种CuO@AgNPs空腔阵列修饰的丝网印刷电极, 对水产品中结晶紫的检出限达到0.3 nmol· L-1, SERS 增强因子达到6.1× 106。

石墨烯及其氧化物可以通过电荷转移引起的化学增强来放大罗丹明6G、 酞菁、 原卟啉IX和结晶紫等多种物质的拉曼信号[47, 48], 而且具有较大的比表面积、 良好的生物相容性、 柔性和机械稳定性, 这些特性为SERS基底赋予了新的功能。 Li等[48]发现氧化石墨烯表面含氧基团能够大大增强罗丹明6G的拉曼信号, 可以通过调节氧化石墨烯表面的含氧基团数量来调节SERS基底的活性。 Jiang等[49]制备了石墨烯/纳米金杂化SERS基底, 石墨烯在提供化学增强的同时具有生物相容性, 该基底可以检测K562慢性髓性白血病细胞, 为白血病诊断和药物开发方面提供帮助。 王世强等[50]构建了银纳米线-石墨烯-金纳米球复合SERS基底, 利用石墨烯的π — π 堆积作用实现对多环芳香烃的富集和拉曼信号增强, 检测限为10-6 mol· L-1。

印刷技术具有鲜明的增材制造属性, 近年来在SERS基底及其他各类功能器件的制备中发挥了重要作用[51, 52, 53, 54]。 相较于光刻、 刻蚀等传统加工方式, 印刷技术所需设备成本低廉, 尤其适合在聚合物、 纸张、 纤维等柔性基材表面进行物质沉积, 在图案化和多层结构器件的制备中优势明显, 可以实现大面积批量化制备。

印制式SERS基底由承印物和具有SERS活性的纳米材料或纳米结构组成。 其印刷制备步骤大致可以概括为: 首先, 根据拟采取的印刷工艺特点, 制备浓度适宜并且满足印刷适性要求的纳米颗粒油墨或无颗粒油墨, 油墨的黏度、 表面张力与干燥速度等性能需要与所采取的印刷工艺和基材特性相匹配; 然后设计SERS基底图案, 并将油墨通过相应的印刷方式沉积到承印物上。 在油墨制备、 印制、 印后处理等阶段, 可以对材料和工艺进行调节和优化, 来调控SERS基底的结构与性能。 例如在油墨制备时可以调整配方中功能组分的种类、 浓度等, 在印制过程中可以改变印刷层数、 油墨沉积量等工艺参数, 这些手段可以实现对纳米颗粒或纳米结构的调控。 印刷结束后, 还可以通过退火等后处理手段, 对纳米颗粒或纳米结构进行再次优化, 以提高SERS性能。 目前, 在各种印刷工艺中, 用于制备SERS基底的印刷工艺以丝网印刷[55]和喷墨印刷[56]为主, 也有部分学者研究了凹版印刷[57]在SERS基底制备中的应用; 此外, 微接触印刷[58]、 3D打印[59]等新型印刷制造方式也逐渐成为SERS基底制备的重要手段。

2.1.1 刚性承印物

刚性承印物被广泛地用于SERS基底制作, 现阶段适用于刚性承印物的印刷工艺以喷墨印刷[60]和丝网印刷[61]为主。 常见的刚性承印物有硅片、 玻璃和石英, 具有性质稳定、 SERS背景较低以及兼容性强的优点, 其中硅片的化学稳定性好、 表面平整度高, 其拉曼光谱中只有硅的特征峰, 对目标分子光谱干扰小。

2.1.2 柔性承印物

相较于刚性承印物, 聚合物薄膜、 纸张、 纤维等柔性承印物易于与各类印刷工艺结合, 成本更加低廉, 可以被轻松剪裁成不同的形状, 能够更好地与待测物品表面接触, 实现在任意形状表面的无损采样甚至原位检测, 实用性尤为突出。

聚合物承印物的种类丰富, 其良好的机械性能可以确保SERS基底的耐用性。 Emamian等[57]通过凹版印刷在聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate, PET)上印刷银纳米颗粒墨水制成SERS基底, 能用于检测爆炸性有机化合物。 Liu等[62]使用聚酰亚胺(polyimide, PI)制作柔性SERS传感器, PI的特性保证了基底的均匀性、 耐久性和稳定性, EF达到了1.07× 107。 Tang等[63]使用金纳米粒子、 银纳米线和聚氨酯(polyurethane, PU)承印物制备出灵敏度高、 稳定性好的SERS基底, PU的抗氧化性保证了基底的耐用性, 对三聚氰胺的检测限达到了10-8 mol· L-1。

纸张具有成本低廉、 柔软便携的优点, 能够被生物降解和焚烧处理, 使用纸张制备的柔性SERS基底可以通过擦拭表面的方式进行采样, 相较于聚合物更适合制备一次性可抛式的SERS基底, 适合商业化和大规模应用。 滤纸具有多孔结构, 能够更好地吸收纳米粒子胶体, 同时有利于光的渗透, 更高效地激发深处的纳米粒子, 从而增强SERS效应[64]。 Weng等[56]利用喷墨打印在滤纸上沉积纳米金, 通过二次生长的方式增加SERS基底的检测灵敏度和再现性, 不同批次样品在检测罗丹明6G时信号强度偏差较小。 纸张的另一个优势在于容易通过浸渍其他物质来改性, 进一步增强SERS效应, 例如Tegegne等[65]将滤纸浸入聚甲基氢硅氧烷(polymethylhydrosiloxane, PMHS)溶液, 改性后得到的疏水性滤纸进一步负载二氧化硅包覆的纳米银立方体, 制备获得的SERS基底拥有高密度热点且性质更加稳定, EF可达6.55× 106, 相较于普通滤纸制备的SERS基底提高了2.2倍。

纤维承印物与纸张具有类似的结构特征, 但是其机械强度更高, 不易破损, 能够整合到服装中, 检测人类活动相关的生物标志物。 Fateixa等[66]将金纳米粒子涂敷在棉签上制备SERS基底, 用于检测汗液中的L-乳酸盐。 徐涛等[67]在静电纺丝制备的聚酰胺纤维膜上通过种子生长法负载银纳米粒子, 通过这种方法制备的SERS基底对罗丹明6G和叶酸的检测限分别达到了10-10和10-8 mol· L-1。

柔性承印物类型众多、 性能各异, 在不同柔性承印物上印制获得的柔性SERS基底可以灵活应对多种检测场景, 发展前景广阔。 聚合物承印物不易破损, 稳定性良好, 适用范围广。 纸张承印物与各类印刷设备和印刷工艺的兼容性更好, 成本更低廉, 适合发展一次性可抛式SERS基底。 纤维承印物更适合整合到服装中, 在可穿戴SERS器件领域有良好的发展前景。

2.2.1 凹版印刷

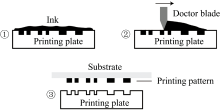

凹版印刷利用印版上的网穴将油墨转移到承印物表面, 印刷时先将油墨传递到印版上, 使用刮刀将多余的油墨去除, 再利用外部压力将网穴中的油墨转移到承印物上, 原理如图1所示。 Maddipatla等[68]用凹版打样装置沉积粒径为150 nm的银纳米颗粒油墨, 以热塑性聚氨酯为承印物制备了具有褶皱结构的SERS基底, 并证明了用于药物检测的可行性。 凹版印刷的生产效率较高, 目前在印刷电子领域已有应用[69], 但在SERS基底制备方面报道较少, 具有继续深入研究的空间。

2.2.2 丝网印刷

丝网印刷采用手工或机械自动化方式, 利用刮刀挤压堆积在网版上的油墨, 将其从网孔中转移到承印物上形成图案, 操作方法十分简便, 如图2所示。 丝网印刷适用于刚性和柔性的各类承印物, 墨层相较于其他印刷工艺更厚, 油墨沉积的均匀性较好。 Wu等[70]采用AgNPs油墨和丝网印刷方式在塑料基材上制备柔性SERS基底, 对染料和三聚氰胺的检出限达到1× 10-10 mol· L-1。 Ma等[71]就丝网印刷的层数对SERS检测灵敏度的影响进行了系统分析。 Qu等[72]探索了丝网印刷印制SERS阵列的方法, 阵列中不同点位的SERS信号强度变化小于10%, 可以维持超过12周。 Cui等[73]使用丝网印刷工艺制备了大面积种子层, 在此基础上获得了3D ZnO/Ag纳米线阵列SERS基底, 对于孔雀石绿的EF约为2.5× 1010。 甘振飞等[74]通过丝网印刷方式印制了可抛式SERS传感器, 对酪氨酸酶的检出限为0.28 U· mL-1(3σ )。

2.2.3 喷墨印刷

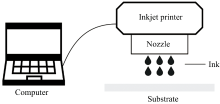

喷墨印刷是一种通过计算机的控制将墨滴以非接触的方式定向沉积在承印物上的印刷工艺, 具有材料利用率高、 精度可控、 数字化控制等优点, 在印制式SERS基底制作中使用广泛。 喷墨印刷的流程如图3所示。

喷墨印刷制备SERS基底的第一种方法是直接将含有纳米颗粒的油墨打印在承印物上。 Li等[75]使用芳基重氮盐和银纳米粒子制作纳米颗粒油墨, 通过喷墨打印制作成SERS标签, 芳基重氮盐修饰的银纳米粒子可以携带不同的拉曼活性基团, 在防伪标签领域有良好的应用前景。 Ricci等[76]用激光烧结的方法制备金纳米颗粒, 使用半胱氨酸来维持胶体的稳定性并调节黏度, 制备出符合绿色化学标准的金纳米油墨, 该油墨通过喷墨打印制备的SERS基底EF理论值达到(7.0± 1.5)× 106。 需要注意的是, 在制备和使用这类含有纳米颗粒的油墨时, 需要合理控制纳米颗粒的粒径分布和浓度, 避免堵塞供墨系统和喷头。

为了避免喷墨油墨中纳米颗粒对印刷系统的影响, 喷墨打印制备SERS基底的另一种方法是先在承印物表面印刷无颗粒的前驱体(例如金属盐)油墨, 然后将其原位还原形成纳米颗粒或纳米结构。 这一路线可以显著提升油墨中有效组分的浓度, 从而制得具有大量热点的SERS基底。 Dustov等[77]提出一种基于柠檬酸银络合物的反应性油墨, 利用喷墨打印的方式沉积在石英基板表面, 进一步经紫外光照射还原生成纳米银, 通过调整紫外光的照射时间, 可以调节银纳米结构的形态并实现有效的拉曼信号增强, EF达到106数量级。 Joshi等[78]使用桌面型喷墨打印机, 在纸张表面依次喷印卤化钾和硝酸银溶液获得纳米银薄膜SERS基底, 通过调整反应物的组成和配比对纳米银薄膜的微观结构和SERS性能进行调控, EF达到105数量级。

2.2.4 微接触印刷

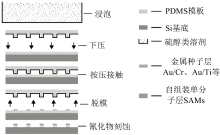

微接触印刷是一种微纳尺度的图案化技术, 图4展示了一例典型的微接触印刷制备流程。 首先需要制作图案化的聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)印章, 再利用其转印功能油墨、 或直接在PDMS印章上修饰功能材料制备成器件。 微接触印刷制备SERS基底时, 通过改进印章图案设计、 功能油墨配方、 基材改性方法和印制工艺等制备条件, 可以调控SERS活性材料沉积后的微观结构(例如粗糙度、 厚度、 颗粒间距等), 从而优化SERS基底的性能。 Li等[58]将微接触印刷与纳米材料液相组装技术相结合, 将金纳米粒子转移到PDMS薄膜上制成柔性SERS基底, 对miRNA21的检测限为11.96 fmol· L-1, 同时具有良好的机械稳定性。 Sheng等[79]将微接触印刷与光聚合相结合, 在Si/SiO2基板上制备了图案化的聚合物刷接枝石墨氮化碳, 并进一步通过化学还原引入银纳米粒子, 制成SERS基底能够对水中的污染物实现原位检测和光催化降解, 对罗丹明6G的EF达到了2.4× 107。 微接触印刷制备SERS基底的实施工艺简单, 但现阶段在批量化生产方面仍然有一定的局限性。

2.2.5 3D打印

近年来, 印刷技术的应用范畴拓展至三维实体的制造, 3D打印制备SERS基底的研究也逐渐增多。 相较于平面印刷工艺, 3D打印能制作更加复杂的结构, 有利于提升和扩展SERS基底的性能和应用范畴。 Jaitpal等[59]用熔融沉积成型(fused deposition modeling, FDM)3D打印工艺制备了铜-聚合物圆盘, 然后将银置换到其表面上, 对4-巯基苯甲酸的SERS检测限为10-12 mol· L-1, 并且具有很好的信号重现性。 Wang等[81]将金纳米颗粒与海藻酸盐-明胶水凝胶复合, 打印了适合细胞生长、 并且具有SERS性能的3D网格, 可以通过检测外部刺激对细胞行为的影响达到诊断目的。 飞秒激光3D打印能够以微纳米级的加工精度制备结构高度复杂的SERS基底, 这种高精度的加工方式有利于SERS活性材料在三维空间上分布的均匀性, 从而确保SERS检测结果的一致性和重现性。 例如Kim等[82]制备了基于金和银的纳米柱结构, 能够检测浓度为10-6 mol· L-1的结晶紫溶液, 并且发现在打印速度为5 000 mm· s-1、 纳米柱半径为800 nm的加工条件下制备的SERS基底性能最优。

SERS技术作为一种高灵敏的光谱分析技术, 具有广泛的应用前景。 借助印刷技术, 能够以低成本的方式大批量地制备SERS基底, 有助于SERS技术的市场化。 本文综述了印制式SERS基底的研究进展, 总结了典型的SERS基底材料和印刷制造工艺。 丝网印刷、 喷墨印刷、 凹版印刷、 微接触印刷以及3D打印均可用于制作SERS基底, 拓展了SERS基底的制备方法和应用范围。

目前, 印制式SERS基底已有一些文献报道, 但仍然存在大量的研究空白。 例如, 在印刷材料方面, 基于SERS活性材料的油墨种类较少, 已有的SERS活性材料合成方法需要进一步与油墨化手段相结合; 在印刷工艺方面, 目前已报道的印制式SERS基底仍然停留在实验室研究阶段, 尚未与现有的工业级印刷设备相结合形成完整的印刷制造生产线; 印刷过程中SERS活性材料在承印物上的沉积规律有待进一步研究。 要解决这些问题并实现对SERS基底结构和性能的精确调控, 需要深入研究可印刷SERS活性材料和相应的印刷制造工艺, 通过发展新型功能油墨制备路线、 探索新型承印物及改性方法、 优化印刷工艺及前/后处理手段等方面来优化SERS基底的性能, 使其具有更好的均匀性、 灵敏度和重现性, 充分发挥印刷技术在柔性器件制备方面的优势, 使SERS基底进一步向低成本、 环境友好的方向发展, 促进SERS技术的普及和应用。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|