作者简介: 李广明, 1996年生, 河南工业大学信息科学与工程学院博士研究生 e-mail: lgm824949726@163.com

太赫兹(Terahertz, THz)辐射具有高穿透性、 低能量特性以及独特的指纹谱特性, 在无损检测、 生物医学成像、 安全检查和通信等领域具有广泛应用前景。 传统THz成像系统受限于较长的波长及波段内缺乏高透射率天然材料的限制, 其在分辨率和灵敏度方面存在显著不足, 难以满足高精度与痕量检测的技术需求。 超表面由亚波长尺度的结构单元构成, 可通过对电磁波相位、 振幅及偏振的调控, 实现对THz波传播的精确控制, 突破传统光学系统的衍射极限, 为THz超分辨率成像提供了解决思路。 本文综述了超表面在THz超分辨率成像中的最新研究进展, 重点阐述了多种超表面结构类型的设计原理及应用表现。 共振结构通过在特定频率下的局域场增强实现高对比度成像; 梯度相位结构通过相位渐变实现THz波的精确引导; 多层超表面则依托叠层设计实现对相位与振幅的复杂调控; 亚波长光栅凭借精细的波前控制能力在超分辨率成像中表现出优越性能; 而超材料反射阵列则在无需透镜的条件下实现高分辨率的波前调制。 探讨了实现高效THz超表面的关键设计要素, 包括结构设计策略、 材料选取及相位与振幅的精确调控方法, 并分析了优化设计与新型材料在提升THz成像性能及拓展其应用范围方面的潜力。 此外, 针对当前THz成像中超表面技术面临的制造工艺复杂性、 系统兼容性不足及材料响应限制等挑战, 提出了未来的研究方向, 主要包括: 一是开发新型低损耗材料, 以提升THz波的传输效率和相位控制能力; 二是结合人工智能, 优化超表面的设计和性能; 三是推动系统集成与微型化, 开发便携式THz成像设备, 拓展其在高精度成像、 医疗诊断和安全检查等领域的应用。 随着新材料、 智能设计和微型化技术的不断进步, THz超表面技术有望在未来实现更广泛的应用, 推动高精度成像和便携式设备的普及, 为科学探索和工业创新开辟新的可能性。

Terahertz (THz) radiation, characterized by high penetrability, low energy, and unique fingerprint spectra, has extensive applications in nondestructive testing, biomedical imaging, security screening, and communications. However, traditional THz imaging systems are constrained by the long wavelength of THz waves and the scarcity of natural materials with high transmittance in this spectral range, resulting in limitations in resolution and sensitivity. These shortcomings hinder their ability to meet the technological demands of high-precision and trace-level detection.Metasurfaces, composed of subwavelength-scale structural units, enable precise control of THz wave propagation by modulating electromagnetic waves' phase, amplitude, and polarization. This capability allows them to overcome the diffraction limit of conventional optical systems, offering a viable solution for THz super-resolution imaging. This paper reviews the latest advancements in THz super-resolution imaging using metasurfaces, focusing on various structural types' design principles and application performance. Resonant structures enhance local fields at specific frequencies, enabling high-contrast imaging. Gradient-phase structures guide THz waves with precision through phase gradients. Multilayer metasurfaces leverage stacked-layer designs to achieve complex phase and amplitude modulation. Subwavelength gratings offer superior wavefront control, improving super-resolution imaging. Meanwhile, metamaterial reflective arrays achieve high-resolution wavefront modulation without needing lenses. Key design considerations for high-efficiency THz metasurfaces include structural design strategies, material selection, and precise phase and amplitude modulation techniques. The potential of optimized designs and novel materials in enhancing THz imaging performance and expanding its applications is also analyzed. Future research directions are proposed to address existing challenges in THz metasurface technology, such as complex fabrication processes, limited system compatibility, and material response constraints. These include: (1) developing novel low-loss materials to improve transmission efficiency and phase control; (2) integrating artificial intelligence to optimize metasurface design and performance; and (3) advancing system integration and miniaturization to facilitate the development of portable THz imaging devices for applications in high-precision imaging, medical diagnostics, and security screening. With continuous progress in new materials, intelligent design methodologies, and miniaturization technologies, THz metasurfaces are expected to achieve broader applications. Their advancement will drive the widespread adoption of high-precision imaging and portable devices, fostering new opportunities for scientific discovery and industrial innovation.

THz波通常定义为频率范围在0.1~10 THz之间[1], 其对应的波长在30 μ m至3 mm之间, 位于微波和红外线之间(如图1所示), 具有高穿透性、 低能量、 指纹谱等特性, 在无损检测、 生物医学、 安全检查和通信等领域具有广泛应用前景[2, 3, 4, 5]。 随着THz成像技术的不断发展, 市场对THz器件的需求日益增长, 包括吸收器、 滤波器、 偏振调制器以及波前调制器等多种功能元件[6]。 然而, 较长的波长导致传统THz成像系统在分辨率和灵敏度方面存在不足, 难以满足精细、 痕量检测的需求。 传统THz器件因体积大、 重量重、 功能受限等问题, 以及在THz波段缺乏高透射率的天然材料, 导致相关技术发展相对缓慢, 限制了THz技术的持续进展[7]。

超表面是一种由亚波长结构构成的超薄表面, 通过控制波面的相位、 振幅和偏振来精确调控光的传播特性, 从而突破传统光学系统的衍射限制[8]。 通过对纳米级或微米级结构的精确调节, 超表面可执行聚焦、 转向和滤波等复杂操作, 在光学领域表现出卓越的操控能力, 尤其在超分辨率成像方面优势显著[9]。 通过对波面的精确控制, 超表面可以实现超越传统衍射极限的高分辨率成像, 进一步扩展THz技术在高穿透深度和高精度无损识别领域的应用[10]。

近年来, 超表面在THz成像领域的应用研究取得显著进展, 已有一些综述文章对这些领域进行了系统总结。 Zang等[11]对THz超表面在操控THz波方面的研究进行了全面综述, 系统回顾THz金属透镜在超分辨率成像中的关键进展, 包括高效聚焦、 偏振控制以及多层结构优化, 讨论THz超表面在精密成像和无损检测中的应用前景。 Hale等[12]介绍了THz超表面在超分辨率成像中的关键进展, 探讨了THz超分辨成像在局部电场分布测量和超表面内部物理机制解析中的应用前景, 并展望了未来超高灵敏度THz探针的发展方向。 本文将探讨超表面THz超分辨率成像中的应用、 超表面设计策略及未来的挑战和发展方向, 并进一步总结和回顾相关研究进展。

超表面通过精确和定制化设计的纳米结构和微结构来操控电磁波的波前, 从而在THz超分辨率成像方面展现出巨大的潜力。 这些超表面能够有效地控制THz波的传播方向、 相位、 振幅和极化, 对电磁波精确调控。 每种类型的超表面, 由于其结构设计的独特性和灵活性, 具有不同的性能优势。

共振结构通过纳米级或微米级元件的周期性阵列设计, 在特定THz频率范围内产生共振, 从而实现对局部电磁场强度的有效调控。 包括在指定频率下产生共振的环形结构, 如分裂环谐振器[13]; 采用电介质材料的米氏谐振器[14], 可通过捕获电场增强局部场强, 实现高分辨率成像; 以及低损耗、 能产生高Q值共振的介质谐振器[15], 适用于能量损耗要求极低的领域, 用于检测生物分子结构, 提高蛋白质和DNA的成像分辨率。

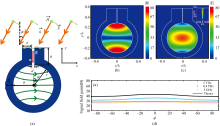

Ren等[16]提出一种分裂环谐振器结构, 该结构由亚波长狭缝和圆形空腔组成, 在0.4 THz下实现约40 dB的全向电磁信号增益(详见图2)。 基于Bruijn方法建立的理论模型分析了谐振器在THz及更低频段的场增强特性。 在f1=5 THz, f2=0.4 THz和f3=5 GHz的条件下, 理论和模拟验证了谐振器几何形状对场增强的影响, 证明该结构可以通过缩放尺寸在期望频率范围内实现场增强。 这种结构在生物医学成像中表现出色, 通过局域场增强实现对生物组织的高分辨率成像, 协助医疗诊断。 Yang等[14]研究了基于高折射率介质膜内的Mie共振设计包含孔阵列的超表面结构, 可实现对传输波2π 相位的全覆盖操控, 为大面积高效功能性红外和THz超表面的实现提供了新途径。 Cen等[17]提出了一种超表面结构, 通过高折射率介电谐振器实现高Q值法诺共振。 该超表面通过调整谐振器的宽度和几何形状, 将连续体中的束缚态转化为准束缚态, 作为折射率传感器时, 每个折射率单位的灵敏度达465.74 GHz, 优值因数为32 984, 展现出其在精密传感应用中的潜力。

| 图2 (a)分裂环谐振器结构原理图; (b)0.4 THz平行入射时的磁场分布和电场分布; (c)狭缝内电场分布的详细图; (d)谐振器能够在THz或更低频段的任意入射角下实现40 dB的信号增益[16]Fig.2 (a) Schematic diagram of the split-ring resonator structure; (b) Magnetic and electric field distributions at parallel incidence at 0.4 THz; (c) Detailed plot of the electric field distribution inside the slit; (d) The resonator is capable of achieving 40 dB of signal gain at any incidence angle in the THz band or lower[16] |

这些基于共振的结构设计在THz波的调控与成像性能的提升方面展现了显著优势, 为THz成像技术的深化应用提供了重要支撑。 不仅推动材料科学、 生命科学等领域的研究, 也为实际应用中的高精度探测提供了可能。

梯度相位结构通过在表面呈现渐变的相位轮廓, 实现对THz波的高精度操控[18]。 通过引入渐变相位, 可引导和聚焦THz波形成定制波面, 增强成像过程中的控制, 实现超越衍射极限的聚焦成像, 从而获得更清晰精确的高分辨率图像。 梯度相位结构能够通过精确控制相位轮廓生成复杂的波面, 为THz成像增添深度和尺寸精度, 适用于三维成像和全息成像[19, 20]。

Ercaglar等[21]提出一种由VO2和石墨烯集成的多功能梯度超表面, 在THz范围内具有可调谐特性。 当处于i-VO2状态时, 超表面作为透射分光器, 在m-VO2状态下则可切换为反射分光器, 在高μ 值的m-VO2情况下, 该器件几乎可作为完美光吸收器, 能够通过精确的波前控制实现对隐藏物体的高分辨率成像, 可应用于安全检查中。 Ji等[22]探讨了一种创新的THz光束偏转装置, 该装置将相位梯度超表面与可调谐液晶集成, 实现对THz光束方向和强度的有源控制。 通过利用双层超表面与光子腔中的液晶结合, 该装置实现高效的偏振模式转换和共振匹配。 Du等[23]研究了THz动态多通道全息图的实现方法, 基于VO2的温控相变特性设计了自旋复用反射式超表面, 可实现对左右手圆偏振光的多通道动态全息图控制, 达到在不同温度下生成不同全息图像的效果。 Chen等[24]通过将所需的相位分布转换为具有特定厚度的折射率分布, 提出一种基于介质梯度超材料设计THz超透镜的新方法, 利用3D打印技术制造样品, 实现了从0.2~0.9 THz频率范围内的消色差超聚焦, 数值孔径为0.555, 能够分辨出约0.2 mm的亚毫米特征, 为THz超分辨率成像提供全新且高效的方案。

梯度相位结构的超表面可以对THz波面、 偏振和光强的精确调控, 在成像、 全息、 光束控制等领域有着广泛应用潜力, 推动THz成像技术的发展。

多层超表面包含多个功能层, 每个层通过独特方式操控THz波[25]。 通过组合不同结构或材料特性的多层设计, 这些超表面可实现对波幅、 相位和偏振的复杂控制, 从而达到单层设计难以实现的复杂波操纵。 典型的多层结构包括叠层电介质超表面, 每层可独立调节相位; 等离子体超表面, 通过结合金属层和电介质层, 实现高场定位并降低能量损耗[26]。

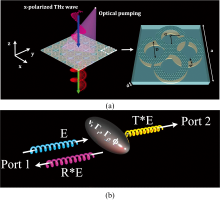

Masyukov等[27]提出一种基于多层石墨烯实现THz频率极化调制的光学可调手性超表面。 该超表面包括四个花瓣形状的谐振器[见图3(a)], 使用时间耦合模型[见图3(b)]论分析所获得的圆偏振波的透射光谱, 其中E为入射THz波的振幅, R和T分别为反射系数和透射系数, ν , Γ r, Γ i, ϕ 为时间耦合理论近似的参数。 通过光泵浦调节共振损耗参数, 超表面可动态控制THz波的偏振, 在偏振敏感光谱学应用中具有重要价值。 Tian等[28]探索了一种利用多层分环谐振器超表面控制THz波传输的远场散射角的创新方法, 突破了THz波散射连续角度控制的局限。 为实现更精细控制, 将傅里叶卷积原理应用于超表面设计中的编码序列, 通过在编码模式间进行加减操作, 实现了更连续、 更精确的散射角调整, 拓展了超表面在波前操控和THz成像领域的应用范围。

| 图3 (a)所研究的超表面提供的极化转换示意图及其单元格设计; (b)时间耦合理论模型[27]Fig.3 (a) Schematic of the polarization transitions provided by the studied hypersurfaces and their unit cell design; (b) Temporally coupled theoretical model[27] |

多层超表面凭借其高度的结构可调性和多功能特性, 为THz波的精确操控提供了新的可能性。 从极化调制到散射角控制, 这些设计展示了在偏振敏感光谱学、 波前操控和成像等领域的广泛应用潜力。

亚波长光栅是一种周期性图案, 其周期小于THz波长, 能够实现精确的波前控制, 最大程度减少波形失真并增强成像细节, 从而实现超分辨率成像[29]。 在THz波的高效传输和相位控制方面表现出色, 可保持信号强度和清晰度, 以最小损耗生成高质量的超分辨率图像[30], 在提升THz成像分辨率的同时, 确保成像系统的信号质量, 为超分辨率成像技术提供重要支撑。

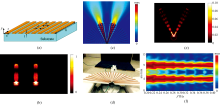

Huang等[31]研究了一维亚波长透射金属光栅(transmission metallic grating, TMG)和扇形金属光栅(fan-shaped metallic grating, FMG), 并提出在THz频率下实现近场和远场超分辨率成像的超薄超透镜方案(见图4)。 基于严格模态展开理论分析光栅中的倏逝波和传播波的互动, 发现TMG在满足法布里-帕罗共振条件时, 可实现近场亚波长成像, 分辨率达λ /10; 而FMG则通过增强衰减谐波实现宽带远场成像。 并研究了亚波长光栅在THz集成电路检测中的应用, 展示其在提升图像清晰度方面的优势, 为集成电路的无损检测提供新思路。 Li等[32]提出了一种在THz频段利用伪表面等离子体极化子激发表面波的光栅耦合方法, 通过一维金属槽结构进行亚波长光栅的构建, 能够将光束限制在特定空间频率范围, 从而突破衍射极限, 提升THz成像的分辨率。

| 图4 近场和远场超分辨率成像的超薄超透镜方案[31] (a): 超薄TMG超透镜示意图; (b): 模拟超透镜上方的二维电场分布(y=2 mm); (c): FMG辅助放大远场超分辨成像的仿真演示; (d): 超薄FMG远场超透镜的制备样品及测试场景; (e): 模拟了超透镜上方1 mm平面的二维电场分布; (f): 远场亚波长成像在0.2~0.4 THz频段的展示Fig.4 Ultra-thin superlens solutions for near- and far1-field super-resolution imaging[31] (a): Schematic of the ultrathin TMG superlens; (b): Simulated 2D electric field distribution above the superlens (y=2 mm); (c): Simulated demonstration of the magnified far-field super-resolution imaging assisted by FMG; (d): Fabricated sample of tie ultrathin FMG far-field superlens and the test scene; (e): Simulated 2D electric field distribution at the plane 1 mm above the superlens; (f): Demonstration of the far-field subwavelength imaging in a broad frequency band of 0.2~0.4 THz |

亚波长光栅则通过精确调控THz波的传输和相位, 显著提升超分辨率成像性能。 从近场成像到远场成像, 光栅结构通过创新设计和高效波前调控, 为提升成像分辨率和信号质量提供了强有力的技术支持。

超材料反射阵列由平面排列的反射超表面元件组成, 通过操控THz波的反射, 无需传统透镜系统即可实现超分辨率成像[33]。 通过对这些元件配置的调控, 反射阵列在反射过程中引入受控的相位或振幅变化, 以特定模式引导THz波, 从而高效聚焦反射波。 无需笨重的透镜系统, 提高了波控制的灵活性, 使得反射阵列适合用于创建紧凑、 轻便的成像系统, 增加系统布局的适应性。

Headland等[34]分别研究了各向同性偏转反射阵列、 基于线栅极化器的反射阵列和基于介质谐振器的聚焦反射阵列。 各向同性偏转反射阵列可实现对45° 入射角的太赫兹波偏转至-21° 的波束控制, 达到较低旁瓣水平的效果, 为太赫兹频段高效波束定向提供了简便的实现方案; 基于线栅极化器的反射阵列, 利用亚波长金属设计选择性反射结构, 达到极化分离的效果, 为跨极化波束控制和偏振分离应用提供了高效的实现方案; 基于介质谐振器的聚焦反射阵列, 利用高折射率的介质谐振器设计了聚焦结构, 可在45° 入射角下实现150 mm焦距的波束聚焦, 达到高增益、 低损耗的效果, 其在无需透镜的情况下实现高分辨率成像的能力, 为便携式成像设备的开发提供新的解决方案。

超材料反射阵列通过利用反射超表面元件控制THz波的相位或振幅, 有效取代传统笨重透镜, 实现了更紧凑、 轻便且灵活的成像系统。 这一技术在超分辨率成像、 光束控制和无损检测等领域具有广阔应用前景。

设计用于THz超分辨率成像的超表面需要考虑结构元素、 材料特性以及相位和振幅的精细控制, 这些因素对实现THz波段的高分辨率成像和提升超表面效能至关重要。

在THz超分辨率成像中, 超表面结构设计至关重要, 直接影响电磁波的操控效果和成像分辨率(详见表1)。 通过选择不同的结构排列(如周期性和非周期性阵列)、 单元几何形状及分布模式, 超表面可有效调控聚焦、 色散和散射特性[35]。

| 表1 THz成像超表面结构设计 Table 1 THz imaging metasurface structure design |

上层结构阵列、 介电层分布、 导电贴片和梯度相位剖面等通过多种单元结构和材料组合, 实现对THz波的精确控制[36]。 上层结构阵列通过增强近场聚焦来提高亚波长分辨率; 介电层分布优化成像对比度; 导电贴片阵列依托电场控制实现动态相位调节[37]。 在多层次和多频段成像应用中, 梯度相位剖面通过渐变相位调节实现精确的深度成像; 啁啾结构则通过渐变单元参数实现多频成像[38]。 表面等分激励策略通过独立激励单元实现均匀成像场, 减少像差, 满足大视场成像需求。 复合超材料结构通过材料组合提供定制的折射和吸收特性, 可更精确地操控THz波, 适合高分辨率成像[39]。 这些设计策略提升了成像精度、 适用性以及超表面在THz成像中的应用潜力。

在设计高效的THz超分辨率成像超表面时, 材料选择是关键因素, 其光学特性直接影响吸收、 透射和折射率等参数, 从而决定成像质量。 常用于THz超分辨率成像超表面的材料包括电介质、 半导体和混合材料, 详见表2。 低损耗电介质和高折射率材料可提供强相移和最小的信号衰减, 有助于实现超分辨率成像[15]。 合适的材料选择能够在低损耗传输和高相位控制之间取得平衡, 从而提升成像质量, 减少色散和吸收对分辨率的影响。

| 表2 THz成像超表面材料 Table 2 THz imaging metasurface materials |

材料的光学特性(如折射率、 介电常数和吸收系数)直接决定超表面的功能表现。 高折射率材料能够实现更显著的相位变化, 进而提高分辨率, 而低损耗材料则可减少THz波的吸收, 保持信号的完整性, 确保成像的清晰度和细节表现[40]。 硅和砷化镓因其优异的光学特性被广泛应用于THz超表面设计, 支持波的操控并将信号衰减降至最低[45]。 然而, 这些材料在成本、 热稳定性和环境适应性方面仍存在挑战, 因此研究人员正积极探索二维材料和超材料, 以通过工程设计实现定制的折射和吸收特性。 这些创新材料的应用拓宽THz超表面的材料选择范围, 进一步推动超分辨率成像技术的进步。

在THz超分辨率成像中, 控制相位与振幅是提升成像性能的关键因素。 通过调节超表面上各点的相位和振幅, 系统可实现精准的波前控制, 从而增强聚焦和滤波能力, 捕捉衍射极限之外的细微图像细节[46]。 衍射极限是指传统光学系统中, 由于光的波动性, 成像分辨率受到波长和数值孔径的限制。 超表面通过亚波长结构单元对电磁波的相位、 振幅和偏振进行精确调控, 能够突破传统光学系统的衍射极限, 具体机制包括局域场增强、 相位调控和波前整形[47]。 局域场增强通过共振结构在亚波长尺度上增强局部电场, 从而提高成像分辨率。 相位调控通过梯度相位结构和多层超表面设计, 精确控制THz波的相位, 实现超分辨率聚焦。 波前整形通过亚波长光栅和超材料反射阵列, 精确调控THz波的波前, 实现超越衍射极限的成像。

相位和振幅控制的实现策略包括平滑相移的梯度超表面和离散控制的量化超表面[48]。 此外, 偏振相关相位调制和可调超表面的发展, 使系统能够实时响应变化的成像需求, 拓展了该技术在多层物体成像和高精度扫描中的应用潜力。 在相位优化方面, 通过调整元原子的几何形状以引入特定相位延迟, 并组合不同相移的元原子以实现定制波面, 从而提升成像分辨率[49]。 振幅控制则可通过调节材料特性或单元透射率来实现, 常用技术包括梯度折射率超表面和Pancharatnam-Berry相位调制, 进一步优化成像聚焦和清晰度[50]。

3.1.1 制造和加工

高性能THz成像超表面需具备亚波长尺度的制造精度, 对加工技术提出了极高要求。 超表面设计包含复杂的纳米级结构, 并在大面积上需保持精准的对齐和均匀性, 以保障成像质量。 尽管电子束光刻、 聚焦离子束光刻和纳米压印光刻能够满足分辨率需求, 但其低扩展性和高成本限制了大规模生产的应用。 THz成像要求超表面精确控制波形和路径, 结构误差会导致成像质量下降, 因此, 在大规模生产中复制亚波长特征并保持一致性是一大挑战。

3.1.2 系统集成和校准

将超表面集成到THz成像系统中以实现超分辨率成像面临显著的技术挑战。 超表面需与系统中的探测器、 透镜和光源等组件高度兼容, 避免影响成像质量。 THz波段组件的物理特性差异较大, 使得超表面与其他光学和电子元件难以匹配, 可能导致成像质量下降。 不同组件在温度和湿度变化下的响应不一致, 增加了系统校准的难度。 因此, 自适应对准系统和精确校准技术至关重要。 自适应对准可以实时调整超表面位置, 而高精度校准则通过相位和振幅补偿微小误差。

3.1.3 材料的响应限制

在THz超表面设计中, 材料选择至关重要, 不同材料的光学响应在THz频段差异显著。 传统材料通常在THz范围内表现出高吸收率和低透射率, 导致较大的介电损耗、 色散及相位响应不足, 限制了超表面的成像效率和分辨率。 常见透明材料在THz波段易产生高吸收或低透射的问题, 其折射率和介电常数等特性也随频率变化, 影响了宽带操作的稳定性。 因此, 亟需开发低损耗、 稳定的材料, 为THz超分辨率成像系统的优化提供新途径。

3.2.1 新材料和纳米技术

提升THz超表面性能的关键在于开发具备优异光学和电子特性的先进材料。 石墨烯和过渡金属双掺杂物等二维材料因其低损耗传输、 可调光学响应和高载流子迁移率, 在提高THz成像效率和分辨率方面的巨大潜力[51]。 二维材料的可调性、 超材料的独特电磁特性及拓扑绝缘体的动态控制, 使其成为THz频段理想的材料选择。 此外, 原子层沉积、 纳米压印光刻等纳米技术促进了THz超表面的低成本和大规模制造, 实现高精度与高效率。 通过创新材料与纳米制造技术的结合, THz超分辨率成像系统将实现更加稳健和高效的超表面, 为科学、 工业和成像领域提供广泛应用前景。

3.2.2 智能设计与优化

人工智能(artificial intelligence, AI)推动了超表面设计和优化, AI驱动的快速分析可优化超表面的结构、 材料组成和电磁响应等参数, 深度学习模型则可预测超表面的电磁响应, 减少模拟和原型设计的需求, 加速设计进程[52]。

Ding等[52]提出了一种基于神经网络的高效THz超表面逆向设计方法, 快速预测和优化结构参数, 减少对电磁仿真的依赖, 提高设计灵活性。 Huang等[53]提出基于深度学习和模拟退火算法的逆向设计方法, 突破了传统人工设计的复杂性问题, 用于快速精准地开发多功能THz超表面吸收器。 Xiao等[54]提出了一种基于多目标优化的反射超表面设计, 采用非支配排序遗传算法Ⅲ , 可以实现多个独立的聚焦点, 该超表面设计在超分辨率成像领域有着巨大潜力。 AI驱动不仅降低超表面设计的复杂性, 也提高了设计的精确度, 也为THz成像系统提供更高效和灵活的解决方案。

3.2.3 集成与微型化

THz成像系统的微型化与集成化是提高其实用性、 便携性及应用范围的关键发展方向。 便携式THz成像的发展依赖于轻薄、 紧凑的超表面器件。 有效部署THz超表面需确保其与信号源、 探测器和信号处理装置的高效集成, 确保系统的整体性能和协同性。 单片集成技术通过将超表面直接嵌入探测器或传感器基板, 减少对准过程中的复杂性, 同时提升系统的稳定性, 从而实现独立、 高效的成像模块。 微型化的THz成像设备可应用于医疗诊断, 而小型THz成像系统可集成到无人机或机器人中, 用于农业监测、 环境评估及安全检查等领域。

超表面技术在THz超分辨率成像中的应用能够有效突破传统成像在分辨率和灵敏度上的限制。 通过引入多种超表面结构, 可实现THz波的精确调控, 使其在高分辨率生物成像、 无损检测等领域具有广泛的应用前景。 共振结构、 梯度相位和亚波长光栅等优化设计能够实现对THz波传播的精确调控, 提升THz成像系统的空间分辨率和成像对比度。 然而, THz超表面技术的实际应用仍面临诸多挑战, 包括制造工艺复杂性、 材料性能局限性及系统集成的技术壁垒。 未来, 结合新材料开发、 纳米制造工艺的进步以及智能化设计方法, THz超表面技术有望进一步提升成像性能, 推动THz技术在高精度成像和便携式应用中的普及。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|