作者简介: 韩警锐, 1999年生,成都理工大学地球与行星科学学院硕士研究生 e-mail: 156927048@qq.com

李家沟花岗伟晶岩型锂矿是川西地区的超大型矿床。 目前, 李家沟矿床中白云母的短波红外光谱特征尚不清楚, 其化学组分与光谱参数之间的相关性缺乏深入认识。 本文以李家沟矿床伟晶岩中白云母为研究对象, 开展显微结构观察、 电子探针分析(EPMA)和短波红外光谱测量等工作。 将伟晶岩中白云母划分为三个阶段: ①原生白云母(MS), 岩浆阶段产物, Al、 K含量较高, 白云母2 200 nm吸收峰位(Pos2200)集中于2 201~2 202.8 nm, 相应吸收峰的吸收深度(2200Dep)大多<0.25, 伊利石结晶度(IC值)集中于1~1.5; ②过渡白云母(TM), 形成于岩浆-热液过渡阶段, 由于富含挥发分的流体出溶导致Li元素的富集, Li2O含量为2.53%~6.22%, Pos2200集中于2 200~2 201 nm, 2200Dep多<0.5, IC值最高(多>4); ③ 热液白云母(HM), 主要由流体交代作用形成, Pos2200最短, 2200Dep多<0.4, IC值集中于2~4。 李家沟伟晶岩中白云母的Al—OH吸收峰可以反映白云母Si、 Al、 Fe、 Li等元素含量变化, 从MS到TM, 这些元素的含量变化和替换机制是控制白云母特征吸收峰波长位移的主要因素, 而在热液阶段(HM)中控制因素以温度为主。 综合研究表明, 李家沟伟晶岩中白云母Al—OH特征峰吸收波长(2 200~2 201 nm)和伊利石结晶度(>4)可作为找矿标志。

The Liajiagou deposit, a massive granite pegmatite-type lithium deposit, is located in the western part of Sichuan Province. Currently, the shortwave infrared spectroscopic properties of muscovite in the Liajiagou deposit remain unknown, and a deeper understanding of the correlation between its chemical composition and spectral characteristics is required. This study examines multiple generations and types of muscovite in the pegmatite of the Li Jiagou ore deposit. Microstructural observations, shortwave infrared (SWIR) spectroscopy, and electron probe microanalysis (EPMA) were performed. The muscovite in the pegmatite was classified into three generations: ①Primary muscovite (MS), formed during the magmatic stage, is characterized by high concentrations of aluminum (Al) and potassium (K). The absorption peak of muscovite at 2 200 nm (Pos2200) displays a limited variation range, ranging from 2 201 to 2 202.8 nm. The absorption depth at this peak (2200 Dep) often remains below 0.25. Additionally, the illite crystallinity index (IC value) typically falls within a narrow range of 1 to 1.5. ② During the magma-hydrothermal transition stage, transition muscovite (TM) becomes enriched in Li elements as a result of the exsolution of volatile-rich fluids. The Li2O content in TM varies between 2.53% and 6.22%. Additionally, Pos2200 demonstrates a concentration peak centered at 2 200~2 201 nm. Most 2200 Dep values are below 0.5, whereas IC values remain consistently high, often exceeding 4. ③Hydrothermal muscovite (HM), predominantly formed via fluid metasomatism, exhibits the shortest Pos2200 values, with 2200 Dep readings mostly below 0.4 and IC values ranging from 2 to 4. The Al—OH absorption peak of muscovite in the Lijiagou pegmatite indicates variations in the elemental composition, including Si, Al, Fe, Li, and other constituents. During the transition from the muscovite (MS) stage to the topaz-muscovite (TM) stage, changes in elemental composition and substitution mechanisms primarily influence the shift in muscovite's characteristic absorption peak wavelength. In contrast, temperature becomes the primary determinant during the hydrothermal (HM) stage. Comprehensive research highlights the potential of the characteristic absorption wavelength (2 200~2 201 nm) of the muscovite Al—OH peak, coupled with an illite crystallinity value greater than 4, as effective indicators for mineral exploration in the Lijiagou pegmatite.

短波红外光谱测量技术是近年来新发现的一种用于识别矿物光谱特征的遥感技术, 受到了广泛的关注[1, 2, 3, 4]。 相较于传统的测试手段, 它不仅能快速识别蚀变矿物, 还能利用特定矿物的光谱特征来圈定成矿中心, 例如白云母2 200 nm吸收峰特征, 绿泥石2 250 nm吸收峰特征等[3]。 其原理是利用波长为1 300~2 500 nm的矿物光谱吸收特征, 实现对蚀变矿物种类和丰度的识别, 建立蚀变分带模型[4]。 该技术与基础地质观测相结合后广泛应用于斑岩型、 矽卡岩型、 浅成低温热液型等矿床的研究[5, 6], 例如Liu等[3]使用短波红外光谱测量技术对七宝山地区的伊利石、 绿泥石等蚀变矿物进行分析, 推断得出2 200 nm特征吸收峰异常低值和伊利石结晶度异常高值更靠近热液中心。 近年来, 这项技术逐渐应用于伟晶岩型锂矿床中, 如代晶晶等[7]针对甲基卡地区不同类型的岩石进行波谱分析, 建立了甲基卡矿床中典型岩矿的波谱库; 王珊珊等[8]对新疆镜儿泉伟晶岩型锂矿中典型岩石及矿物样品进行波谱测试与分析, 揭示了花岗岩和伟晶岩的光谱特征; 蒋航等[9]采用短波-热红外光谱联合测量技术+矿物地球化学分析手段, 对川西打枪沟岩心样品进行测量分析, 得出与Li矿化相关的白云母波长均小于2 200 nm, 与Be矿化相关的白云母波长最大值接近2 210 nm。 以上研究为伟晶岩型锂矿的调查评价奠定了光谱学理论基础。 因此, 利用短波红外光谱技术可以有效识别并提取出各类矿床蚀变矿物类型, 通过蚀变矿物波谱变化示踪矿化中心, 构建光谱勘查模型, 为区域进一步找矿勘探提供科学依据[10]。

近十年来, 前人在川西发现了许多大型-超大型伟晶岩型锂矿床, 如甲基卡308号伟晶岩脉、 党坝、 业隆沟等。 李家沟是新近发现的超大型伟晶岩锂矿床之一, 现已探明的Li2O资源量超50万吨[11]。 尽管前人对李家沟伟晶岩脉的地质背景、 成矿时代以及成矿流体性质[11, 12, 13]等方面开展过研究, 但对于该矿床中不同类型白云母的短波红外光谱特征尚不清楚, 其化学组分与光谱参数之间的相关性缺乏深入认识。

白云母是一种典型的硅酸盐矿物, 其结构中的两种含氢基团Al— OH(2 200 nm)和H2O(1 900 nm)与光谱吸收特征有较强的相关性[14]。 伟晶岩中白云母含有许多稀有元素, 如Li、 Be、 Nb和Ta等[15], 随着岩浆演化的不断进行, 温度逐渐降低, 部分元素含量或比值随之发生变化, 从而导致白云母类型、 Al— OH特征吸收峰(Pos2200)和伊利石结晶度(IC值)等发生变化, 其变化规律可以反映熔-流体的演化过程, 并能指示矿化中心[3]。

本工作以李家沟矿床钠长石型伟晶岩、 钠长石锂辉石型伟晶岩中不同阶段的白云母为研究对象, 通过系统的显微结构观察, 采用短波红外光谱技术和电子探针 (EPMA)等测试手段, 对李家沟伟晶岩型锂矿床中白云母的光谱特征和微区化学成分进行了详细的研究, 探讨了多类型白云母的光谱特征与化学组分之间的相关性, 初步建立了李家沟矿床的光谱勘查模型, 为完善可尔因地区锂矿找矿模型提供了理论依据。

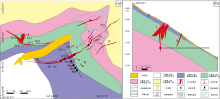

川西可尔因矿田位于青藏高原东缘松潘— 甘孜造山带中段, 北为东昆仑— 秦岭造山带, 西南为松潘— 甘孜缝合带, 东南为龙门山逆冲带[16][图1(a)]。 区域主要出露的地层为三叠系上统杂谷脑组(T3z)、 侏倭组(T3zh)以及新都桥组(T3x), 其岩性主要由灰色变质长英质砂岩、 变质粉砂岩、 绢云母板岩、 泥质板岩、 片岩和少量灰岩组成[11]。 由于受到印支晚期运动的影响, 该区域发育了许多北西向和北北西向褶皱。 燕山期造山运动形成了水平挤压应力场, 导致区域内北东向的逆断裂构造发育。

[11]'> | 图1 松潘— 甘孜造山带地质简图(a); 可尔因地区地质简图(b)[11]Fig.1 Geological Sketch of the Songpan-Garze Fold Belt(a); Geological Sketch of the Ke'eryin area(b)[11] |

印支期— 燕山晚期, 可尔因地壳发生褶皱并伴随强烈的岩浆活动, 形成了各种中酸性岩体, 并派生有众多的伟晶岩脉、 细晶岩脉。 侵入三叠系西康群的可尔因岩体主要为二云母花岗岩、 石英闪长岩、 黑云母二长花岗岩、 黑云母正长花岗岩和白云母钠长花岗岩等[图1(b)]。

李家沟伟晶岩型锂矿床位于可尔因复式花岗岩体的东南部。 矿区内广泛出露三叠系上统侏倭组(T3zh)地层, 为一套含炭泥质岩、 杂砂岩、 粉砂岩等滨海— 浅海相沉积岩, 局部被第四纪沉积物覆盖。 地层总体呈东西向, 倾向南, 倾角多在25° ~40° 之间。

矿区内广泛发育节理和断层构造。 断层主要为成矿后构造, 呈北东— 南西方向展布; 节理裂隙在成矿前后均十分发育, 主要包括近东西向和北西— 南东向两组, 是伟晶岩岩脉的重要控制因素。

本矿区岩浆岩零星出露, 呈细晶岩脉、 伟晶岩脉和少量石英脉产出。 矿区内伟晶岩脉距可尔因岩体1.5~3.2 km, 处于岩体的外接触带上, 以脉状为主, 透镜状、 似层状次之。

李家沟矿区已发现证实的矿体共15条(Ⅰ — Ⅸ 、 Ⅺ -1— Ⅺ -4、 Ⅻ 、 Ⅹ Ⅲ ), 均赋存于伟晶岩中(图2), 矿体长度平均为220~500 m(最长为2 060 m), 厚度平均为0.7~30 m(最厚为124 m)。 Ⅰ 号矿体为矿区内最大的主矿体(图2), 为矿区中心, 厚度10~124 m, 深375 m, 长达2 060 m, 出露高程为3 665 m(最东端)~4 040 m(最西段)。 矿体走向240° ~60° , 倾向330° 。 主要矿石矿物为锂辉石, 脉石矿物主要包括微斜长石、 钠长石、 石英和白云母等。 此外, 可见包括锡石、 黑钨矿、 磁铁矿、 榍石、 透锂长石、 霞石、 锆石、 金红石、 钛铁矿等在内的多种副矿物。

本次研究以可尔因李家沟矿床伟晶岩为研究对象, 在平硐(主要采自矿区PD3650平硐)和钻孔岩芯中(取样钻孔包括ZK2101、 ZK2502、 ZK4207、 ZK4604)分别选取了代表性样品共35件(其中钠长石型伟晶岩5件, 钠长石锂辉石伟晶岩30件), 采样间距为1~2 m, 主要用于矿区蚀变矿物特征研究。 在详细的编录和观察基础上, 选取代表性手标本制成探针片, 结合显微镜和背散射图像特征, 对不同产状、 不同组构特征、 不同矿物组合的白云母矿物进行主量分析测试和短波红外光谱测量, 各类样品具体采样位置见图2。

白云母的电子探针分析和背散射图像拍摄在广州拓岩检测技术有限公司采用JEO LJXA-iSP-100完成, 测试条件为加速电压15 kV, 加速电流10 nA, 电子束直径5~10 μ m。 测试使用的标准样品和人工合成氧化物, 包括氟化钡(F)、 石英(Si)、 橄榄石(Mg)、 钾长石(K)、 重晶石(S)、 金红石(Ti)、 磁铁矿(Fe)、 MnO2(Mn)、 钠长石(Na)、 锂辉石(Al)、 硅铍铝钠石(Cl)、 磷灰石(Ca、 P)。 F、 K、 P、 Na、 Ca、 Fe元素特征峰的测量时间为10 s, 其他元素为20 s。

通过使用CSD350B型地物光谱仪、 主动光源探头等设备, 对样品中的(其中岩心样5件)白云母进行短波红外光谱测量, 共获得短波红外光谱数据93条。 地物光谱仪测试光谱范围为350~2 500 nm, 光谱分辨率≤ 7 nm, 光谱测量时间为0.03 s。 主动探头光源(产品型号: RP-TT-1)带有接触式反射探头, 内置卤素钨灯主动光源, 一体式触发开关, 光源功率为10 W, 色温3 000 K。 数据处理采用MSA矿物光谱分析专家系统和TSG 8软件共同完成。

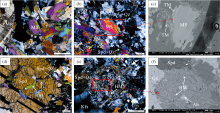

第一阶段白云母(MS): 岩浆阶段形成的原生白云母, 自形-半自形, 在矿体中含量较高(体积分数为5%~15%), 粒径较大(500 μ m到厘米级不等), 与微斜长石、 钠长石、 石英以及锂辉石共生[图3(a、 b、 c)], 不具环带结构, 边部偶尔发育绢云母化蚀变, 呈交代残余结构[图3(a)]。

第二阶段白云母(TM): 岩浆-热液过渡阶段形成的锂云母(Li2O> 3.3%), 在矿脉中含量低(体积分数< 5%), 粒径较小(100~500 μ m), 在背散射图像下亮度更高。 此阶段主要为流体出溶后结晶形成的锂云母(TM), 在矿脉中含量较低(体积分数< 5%), 粒径小(50~100 μ m), 呈不规则状发育在原生白云母(MS)边缘[图3(b、 c)], 与钠长石、 石英以及锂辉石共生。

第三阶段白云母(HM): 交代作用形成的白云母, 在矿脉中含量较低(体积分数为5%~10%), 粒径较小(200~500 μ m), 强烈的交代作用使其多呈它形产出。 此阶段主要表现为流体持续交代原生矿物(白云母、 钠长石、 锂辉石等)或在矿物裂隙中直接形成的热液白云母(HM), 呈不规则状与锂辉石、 钾长石、 钠长石、 石英以及少量磷灰石共生[图3(d、 e、 f)], 强烈的交代作用使锂辉石与细小石英呈蠕虫状结构[图3(b、 c)]。

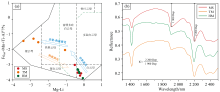

李家沟伟晶岩矿床中白云母的14个主量元素测试结果见表2。 通过电子探针数据分析, 在Fetot+Mn+Ti-AlⅥ -(Mg-Li)图解中[图4(a)], 第一阶段白云母(MS)主要以白云母为主; 第二阶段白云母(TM)主要为锂云母为主, 少数为富锂多硅白云母; 而第三阶段白云母(HM)以白云母为主。

| 图4 李家沟矿床伟晶岩中白云母分类图(a)和短波红外光谱曲线(b)Fig.4 Classification of muscovite in pegmatites from the Lijiagou deposit (a) and shortwave infrared (SWIR) spectra of muscovite (b) |

所有白云母具有SiO2(43.61%~47.65%, 平均值为45.63%)、 K2O(10.65%~11.22%, 平均值为10.98%)含量高, MgO(< 0.01%)含量低的特点。 从MS→ TM→ HM, Li2O(0.33%~0.98%→ 2.53%~6.22%→ 0.14%~7.00%)、 FeO(1.16%~3.96%→ 6.17%~8.36%→ 0.53%~2.93%)含量呈先升高后降低的特征, 而Al2O3(32.91%~37.07%→ 22.40%~28.80%→ 34.70%~37.54%)含量呈先降低后升高的特征。

前人研究表明, 白云母的光谱特征在1 900和2 200 nm附近的变化特征与H2O和Al— OH等分子基团有关[17]。 白云母中H2O在1 900 nm附近出现的吸收特征被称为1 900 nm吸收峰位(H2O波长, 简称为Pos1900), 相应吸收深度为1 900 nm吸收峰深度(1900Dep)。 同时, 白云母中Al— OH在2 200 nm附近出现的吸收特征被称为白云母2 200 nm吸收峰位(Al— OH波长, 简称为Pos2200), 相应吸收深度为2 200 nm吸收深度(2200Dep)[18]。

白云母中2 200与1 900 nm处吸收深度的比值, 被称为白云母类矿物的成熟度, 即伊利石结晶度(illite crystallinity, 简称为IC值)[19]。

通过总结李家沟矿区不同类型白云母的光谱吸收特征, 将其划分为两类(表1):

| 表1 白云母光谱特征参数 Table 1 Spectral characteristic parameters of muscovite |

(1) 长波白云母

原生白云母(MS): Pos1900集中于1 912~1 913.2 nm, 平均波长为1 912.6 nm, 1900Dep多小于0.15; Pos2200集中于2 201~2 202.8 nm, 平均波长为2 201.9 nm, 2200Dep多小于0.25; IC值在1~1.5之间。

(2) 短波白云母

①锂云母(TM): Pos1900集中于1 911~1 912 nm, 平均波长为1 911.5 nm, 1900Dep多小于0.13; Pos2200集中于2 200~2 201 nm, 平均波长为2 200.5 nm, 2200Dep多小于0.5; IC值在4~5之间。

②热液白云母(TM): Pos1900集中于1 910~1 911 nm, 平均波长为1 910.5 nm, 1900Dep多小于0.12; Pos2200集中于2 196.6~2 200 nm, 平均波长为2 198.3 nm, 2200Dep多小于0.4; IC值在2~4之间。

MS、 TM、 HM的波长变化如图4(b)所示。 从MS到TM, 白云母的特征波长(如Pos1900、 Pos2200、 Dep1900)与AlⅣ 、 AlⅥ 呈正相关, 与SiO2、 Li2O、 FeO、 F等元素含量变化趋势呈负相关, 而Dep2200和IC值与AlⅣ 、 AlⅥ 呈负相关, 与SiO2、 Li2O、 FeO、 F等元素含量变化趋势呈正相关。 从TM到HM, 白云母中Pos1900、 Pos2200和Dep1900与AlⅣ 、 AlⅥ 呈反比, 与SiO2、 Li2O、 FeO、 F等元素含量变化趋势呈正比, 而Dep2200和IC值与AlⅣ 、 AlⅥ 呈正比, 与SiO2、 Li2O、 FeO、 F等元素含量变化趋势呈反比。

在岩浆早期阶段, 李家沟花岗岩-伟晶岩熔体结晶分异形成原生白云母(MS), 其结构均一, 无成分分带, 其Li、 Fe、 Mg、 Si等含量较低, K2O含量较高(表2、 图5), 表明其产于相对稳定的无水或少水环境。 随着岩浆结晶分异作用的不断进行, 晶体与熔体比例不断升高, 使残余岩浆中Li、 F等挥发分含量不断增加。 当流相线达到饱和或过饱和后, 流体开始出溶, 进入晶体相、 熔体相和流体相三相共存阶段, 即岩浆-热液过渡阶段。 富Li-F流体出溶结晶过程中, 大量Li等稀有金属极度富集, 并在原生白云母(MS)边缘结晶形成具有不规则状的锂云母[TM, 图3(b、 c)], 这类白云母中Fe、 Mg、 Al、 Li2O和K2O值发生突变[图5(b、 c、 d)], 致使Pos2200值逐渐偏向于短波, 所对应的吸收深度和IC值达到最高。 当进入热液阶段时, 交代作用占主导地位。 通过显微结构观察, 热液白云母(图3中的HM)呈现较暗的背散射图像[图3(d、 e、 f)], 推测流体交代TM时流失了部分Fe、 Mn元素(FeO、 MnO含量分别为2.01%、 0.04%), 致使Pos1900、 Pos2200值达到最低, 从而形成大量热液白云母(HM)。

| 表2 李家沟矿床白云母主量元素分析结果(%) Table 2 Results of major element analysis of muscovite in the Lijiagou deposit (%) |

因此, 可认为该地区可划分为三个阶段: ①岩浆阶段, 主要代表为钠长石锂辉石型伟晶岩中的原生白云母(MS)。 其中Pos1900平均为1 912.6 nm, 1900Dep多小于0.15; Pos2200平均为2 201.9 nm, 2200Dep多小于0.25, IC最低(多< 1.5)。 ②岩浆-热液过渡阶段, 此时流体开始出溶, 熔-流体共存结晶形成锂云母(TM)。 其中Pos1900平均为1 911.5 nm, 1900Dep多小于0.13; Pos2200平均为2 200.5 nm, 2200Dep多小于0.5, IC最高(多> 4)。 ③热液阶段, 交代作用为主, 出现了大量的热液白云母(HM)。 其中Pos1900平均为1 900.5 nm, 1900Dep多小于0.12; Pos2200平均为2 198.3 nm, 2200Dep多小于0.4; IC在2~4之间。

稀有金属伟晶岩中白云母的某些元素含量或比值会随着岩浆演化和温度发生规律性变化。 因此, 白云母的类型、 H2O(Pos1900)吸收峰以及Al— OH特征吸收峰(Pos2200)等都会随着这些变化而发生相应的变化[3]。 前人研究表明, 白云母晶格中八面体位置的AlⅥ (六次配位铝)含量决定了其2 200 nm特征吸收峰变化, 六次配位铝含量越低, Al— OH吸收峰的波长越偏向于短波[17]。 理想白云母晶格中四面体和八面体位置之间存在常见的Tschermak替换[20]:

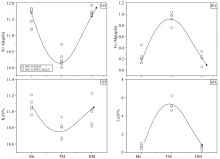

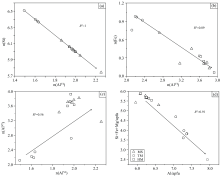

八面体位置存在:

白云母中AlⅥ 含量主要受到(1)、 (2)两个反应控制。 因此, 影响白云母中AlⅥ 含量的主要因素为八面体中Fe、 Mg的含量。 电子探针(EPMA)结果显示, 李家沟矿区中白云母中n(AlⅣ )与n(Si)呈负相关(R2=1), n(AlⅣ )与n(AlⅥ )整体上呈正相关[图6(c), R2=0.89], 表明白云母中四面体位置上主要是AlⅣ (四次配位铝)与Si的置换。 n(AlⅥ )与n(Fe)(R2=0.56)、 总Al 含量和总(Si+Fe+Mg)(R2=0.91)均呈负相关[图6(b、 d)], 表明白云母八面体位置存在Fe, Mg对AlⅥ 的置换[图6(b)][14]。 将上述结果与白云母Al— OH吸收峰位置进行比对后得出, 当Mg和Fe含量增多, AlⅥ (六次配位铝)含量减少时, 白云母Pos2200呈现向短波方向移动趋势, 其对应的吸收深度逐渐增加, 此时原生白云母(MS)转变为锂云母(TM)。 由于热液白云母(HM)靠近于热液蚀变中心, 大量伟晶岩中钠长石被蚀变交代形成白云母[图3(e、 f)], Fe、 Li等含量不断降低, 致使白云母Al— OH吸收峰位置偏向于短波, 说明伟晶岩中白云母四面体和八面体位置主要发生上述两个反应方程式的逆过程。 从MS→ TM→ HM, 随着温度不断降低, Pos2200值逐渐偏向于短波, 表明在岩浆和岩浆-热液过渡阶段, Al、 Fe、 Si、 Li等元素的含量变化和替换机制是控制白云母特征吸收峰波长位移的主要因素, 在热液阶段过程中控制因素以温度为主, 温度的降低致使热液白云母中Pos2200达到最低。 因此, 李家沟伟晶岩中白云母的Al— OH吸收峰可以反映白云母Si、 Al、 Fe、 Li等元素含量变化。

| 图6 白云母中n(AlⅣ )与n(AlⅥ )、 n(Si), n(AlⅥ )与n(Fe), Al与Si+Fe+Mg的相关关系Fig.6 Correlations among n(AlⅣ ), n(AlⅥ ), n(Si), n(AlⅥ ), n(Fe), and Al and (Si+Fe+Mg) in muscovite |

通常情况下, 高温会导致白云母的配比成分接近理想状态。 随着温度的降低, Si逐渐代替Al、 K, 导致其水含量增加, 从而引起白云母在1 900 nm特征吸收峰附近的吸收深度降低[14]。 在短波红外光谱曲线中, 1 900 nm峰位代表了水的吸收峰, 该峰处的吸收强度越强, 形成时水的参与越多。 因此, 由于流体的参与导致锂云母(TM)和热液白云母(HM)中水含量增加, 致使Pos1900呈现向短波方向移动, 吸收深度逐渐降低。

前人研究表明, IC值越高, Li含量越高, 锂矿化越强, Al— OH波长越短[17, 21, 22]。 李家沟矿区中原生白云母(MS)的IC值较低, 主要集中于1~1.5之间, Li2O平均含量为0.66%; 锂云母(TM)的IC值出现异常高值(> 4), Li2O达到最高(平均含量为4.38%), 主要原因是由于流体出溶后结晶导致矿化富集; 而热液白云母(HM)的IC值介于二者之间(< 4), Li2O平均含量为0.43%。 因此, 锂云母(TM)的Li2O含量与IC值最高, 距离矿化中心最近, 矿化作用最强。 同时, 李家沟锂矿白云母的短波红外光谱特征与国内其他伟晶岩型锂矿床相似, 如川西打枪沟矿床中[9]与Li矿化相关的白云母波长均小于2 200 nm, 位移处于10 nm波动范围, 表明Li矿可能形成于岩浆-热液过渡阶段; 王猛[23]对湘北仁里花岗伟晶岩型稀有金属矿床中白云母进行红外光谱特征研究, 表明伟晶岩中白云母Pos2200(2 197~2 198 nm)异常低值, IC值异常高值(> 3)可作为找矿指标。

综上所述, 本矿区的白云母共分为三类: ①富Al贫Si、 Fe的原生白云母(MS), 其Pos1900、 Pos2200值最高, IC值最低, 距离矿化中心较远, 锂含量较低, 形成于相对高温的岩浆环境。 ②富Li、 Fe贫Al的锂云母(TM), 其Pos1900、 Pos2200 值较低, Dep 2200和IC值最高, 与成矿关系密切, 位置更靠近矿体, 主要形成于温度相对降低的岩浆-热液环境。 ③富Al贫Fe的热液白云母(HM), 由于温度是控制热液阶段中白云母特征吸收峰波长位移的主要因素, 所以温度的降低导致其Pos1900、 Pos2200 值达到最低。 白云母Al— OH特征吸收峰波长和伊利石结晶度对矿化具有良好的指示意义: 伟晶岩中白云母Al— OH特征峰吸收波长(2 200~2 201 nm)和伊利石结晶度(> 4)可作为找矿标志。

本文以李家沟花岗伟晶岩锂矿床Ⅰ 号矿体为重点研究对象, 以多类型的白云母为切入点, 结合显微结构观察, 利用短波红外光谱技术和电子探针(EPMA)分析技术, 探讨了花岗伟晶岩中白云母波长与化学成分的对应关系, 揭示了温度与白云母特征峰位移的相关性。 取得以下结论:

(1)李家沟矿床发育三个阶段白云母, 成因不同。 其中, 第一阶段原生白云母(MS)是岩浆阶段产物, 其Al、 K含量相对较高, Pos1900、 Pos2200偏向于长波, IC值最低; 第二阶段白云母(TM)形成于岩浆-热液过渡阶段, 由于流体出溶导致Li元素的富集, Fe、 Si、 Li含量最高, Al— OH波长吸收深度最高, IC值最高; 而第三阶段热液白云母(HM)主要由流体交代作用形成, H2O、 Al— OH特征峰吸收峰位最短。

(2)在岩浆阶段和岩浆-热液过渡阶段过程中, 白云母的Al— OH吸收峰可以反映白云母Si、 Al、 Fe、 Li等元素含量变化, 这些元素含量变化是控制白云母特征吸收峰波长位移的主要因素, 而在热液阶段过程中控制因素以温度为主。

(3)李家沟伟晶岩中白云母Al— OH特征峰吸收波长(2 200~2 201 nm)和伊利石结晶度(> 4)可作为找矿标志。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|