作者简介: 章文杰, 1996年生, 北京科技大学科技史与文化遗产研究院博士研究生 e-mail: 504482020@qq.com

恭王府是保存相对完整、 开放面积最大的清代王府, 其府邸区域曾先后作为固伦和孝公主府(和珅宅)、 庆王府、 恭王府使用。 葆光室在恭王府时期是恭亲王的私人会客厅, 档案记载其现存彩画多为清中期。 目前对于恭王府彩画的研究多在于其形制、 美学风格等, 尚未开展对其制作工艺及材料的科学分析。 利用超景深显微镜、 偏光显微镜、 激光拉曼光谱仪和扫描电子显微镜及能谱仪, 对取自恭王府葆光室的彩画颜料进行分析鉴定。 结果表明, 葆光室彩画青色颜料有石青、 靛蓝、 普鲁士蓝、 青金石、 人造群青和Smalt, 绿色颜料为碱式氯化铜, 红色系颜料有银朱、 铅丹和铁红, 黄色颜料为雌黄, 白色颜料有白垩、 铅白和高岭土, 黑色颜料为碳黑。 此外, 葆光室彩画中还发现了较普遍的多层彩画和颜料混用情况。 葆光室彩画颜料应用年代多集中于清中期, 说明多数现存彩画较大可能为清中期遗存, 与档案记载的彩画绘制时期相符。 该研究系首次对恭王府彩画制作工艺及材料进行科学分析, 取得的初步研究成果丰富了清代官式建筑彩画颜料的应用情况, 以期为后续彩画研究和保护工作提供参考。

The Prince Kung's Palace Museum is the largest and most well-preserved Qing dynasty princely residence, with its mansion area having been used successively as the residence of “GuLun-HeXiao” Princess (Heshen's residence), Prince Qing's Mansion, and Prince Kung's Mansion. Baoguang Hall served as the private reception hall for Prince Kung during his time. According to archival records, most of the existing polychrome paintings in Baoguang Hall date back to the mid-Qing period. Previous research on the polychrome paintings of the Prince Kung's Palace Museum has primarily focused on their form and aesthetic style, with little scientific analysis conducted on their production techniques and materials. This study utilizes a suite of analytical techniques, including depth-of-field microscopy, polarized light microscopy, laser Raman spectroscopy, and scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy, to analyze and identify the pigments used in the polychrome paintings from Baoguang Hall. The results showed that the cyan pigments of the color painting of the Baoguang Hall were azurite [2CuCO3·Cu(OH)2], indigo (C16H10N2O2), Prussian blue (Fe4[Fe(CN)6]3), lazurite (Na8Al6Si6O24Sn), artificial ultramarine (Na8Al6Si6O24Sn) and Smalt (CoO·nSiO2). The green pigments were copper chloride hydroxide [CuCl2·3Cu(OH)2]. The red pigments were vermilion (HgS), red lead (Pb3O4), and iron red (Fe2O3). The yellow pigments were orpiment (As2S3). The white pigments were chalk (CaCO3), kaolin [Al2Si2O5(OH)4] and lead white[2PbCO3·Pb(OH)2]. The black pigments were carbon (C). Additionally, the study found a prevalent use of multi-layered polychrome paintings and mixed pigments. The pigments' application dates are mostly concentrated in the mid-Qing period, indicating that most of the extant polychrome paintings are likely remnants from this era, consistent with the documented period of their creation. This study represents the first scientific analysis of the production techniques and materials of the polychrome paintings in the Prince Kung's Palace Museum, providing preliminary findings that enrich our understanding of the application of pigments in Qing dynasty official architecture. These results are expected to be a reference for future research and conservation efforts concerning polychrome paintings.

恭王府地处前海西沿、 什刹海南岸, 是保存相对完整、 开放面积最大的清代王府, 其府邸区域曾先后作为固伦和孝公主府(和珅宅)、 庆王府使用。 清咸丰二年(1852年), 恭亲王奕訢迁居于此, 自此称为恭王府。 葆光室位于恭王府府邸西路, 其在和珅宅与庆王府时期的功能并无确切记载, 恭王府时期作为恭亲王的私人会客厅使用。 档案记载葆光室现存彩画多为和珅宅时期所绘, 类型上基本为苏式彩画, 内容以锦纹、 花卉等为主, 是研究清中期彩画的珍贵实物[1]。 葆光室彩画的研究对于进一步明确其历史沿革、 营缮情况, 完善恭王府相关的历史信息亦有重要意义。

现阶段对于恭王府彩画的研究多聚焦于形制、 美学风格等方面, 尚未对其制作工艺及材料进行科学研究。 本研究通过剖面显微分析、 激光拉曼光谱分析、 扫描电子显微镜及能谱仪等手段对取自恭王府葆光室的10个彩画样品进行科学认知, 以期为后续彩画的匠作研究和保护工作提供支持。

葆光室彩画颜色以青、 绿、 红三个色系为主, 颜料样品全部取自葆光室西次间和西梢间。 葆光室彩画样品具体信息见表1和图1, 其中青色颜料3个, 红色系颜料3个, 绿色、 黄色、 白色和黑色颜料各1个, 共计10个。

| 表1 葆光室彩画样品信息表 Table 1 Samples information of polychrome painting from the Baoguang Hall |

(1)显微形貌与剖面结构观察: 使用Leica DM2700P型偏光显微镜观察样品颜料颗粒, 观察倍数: 50~200倍。 使用基恩士VHX-6000超景深三维视频显微镜观察样品剖面, 观察倍数: 200~300倍。 将彩画样品用环氧树脂包埋, 固化后打磨抛光, 观察样品的剖面微观结构。

(2)颜料种类识别: 使用Horiba LabRAM XploRA PLUS全自动显微共聚焦激光拉曼光谱仪, 绿色颜料、 青色颜料和黑色颜料使用激光波长为638 nm, 红色颜料和白色颜料使用激光波长为785 nm, 扫描范围50~4 000 cm-1。 配有Olympus光学显微镜, 使用50倍和100倍物镜, 对样品进行激光拉曼光谱分析。

(3)化学元素分析: 使用TESCAN VAGA3 XMU扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDS)观察样品微观形貌并测试其主要元素含量, 加速电压为20 kV。 将样品表面进行喷碳处理, 使用扫描电镜观察微观结构并做成分分析。

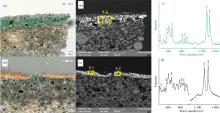

1、 2号青色颜料样品的剖面微观结构和扫描电镜显微照片、 3号样品的单偏光显微照片及1— 3号样品的拉曼谱图如图2所示, 能谱分析结果见表2。 由图2(a)可知, 1号样品颜料层为两层, 上层为青色, 厚约90 μ m; 下层为白色, 厚约69 μ m。 青色颜料主要元素为Cu, 推测为石青[2CuCO3· Cu(OH)2]。 激光拉曼光谱如图1(c)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为石青, 与能谱分析结果相印证。 由图2(d)可知, 2号样品颜料层仅有一层青色颜料, 厚约80 μ m, 其中掺有颜色更鲜艳的深青色颗粒。 能谱分析结果显示主要元素为Si、 K、 Co和As, 推测为Smalt(CoO· nSiO2)。 激光拉曼光谱如图2(f)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料还有靛蓝(C16H10N2O2), 推测2号样品青色颜料由两种颜料混合而成。 由图2(g)可知, 3号样品颜料层为三层, 上层为深青色, 厚约20 μ m, 颜料颗粒大小均一而细腻; 中层为白色, 厚约90 μ m; 下层为青色, 厚约159 μ m, 颜料颗粒大小不均、 颜色鲜艳。 能谱分析结果显示上层青色颜料主要元素为Na、 Al、 Si、 S, 下层青色颜料主要元素为Na、 Al、 Si、 S、 K、 Co和As, 推测上层青色颜料为人造群青, 下层青色颜料为人造群青或青金石(Na8Al6Si6O24Sn), 并掺有少量Smalt。 由图2(i)、 (j)可知, 3号样品下层青色颜料的颜料颗粒边缘破碎、 形状不规则, 在单偏光下呈现艳丽的深蓝色, 正交偏光下颜料颗粒不可见、 部分杂质发生折射现象, 呈现出天然矿物颜料的特征。 上、 下层颜料的激光拉曼光谱如图2(k)、 (l)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定3号样品上层青色颜料由人造群青和碳黑混合而成, 下层青色颜料由青金石、 普鲁士蓝和Smalt三种颜料混合而成。

| 表2 青色颜料的能谱分析结果(wt%) Table 2 EDX results of blue pigments (wt%) |

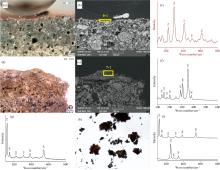

4、 5号绿色颜料样品的剖面微观结构、 扫描电镜显微照片、 能谱分析结果及拉曼谱图如图3所示。 由图3(a)可知, 4号样品颜料层仅有一层绿色颜料, 厚约160 μ m。 主要元素为Cl、 Cu, 推测为碱式氯化铜[CuCl2· 3Cu(OH)2]。 激光拉曼光谱如图3(c)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为碱式氯化铜, 与能谱分析结果相互印证。 由图3(d)可知, 5号样品颜料层为两层, 上层颜料为橙色, 厚约50 μ m; 下层为绿色, 厚约42 μ m。 绿色颜料主要元素为Cl、 Cu, 推测绿色颜料为碱式氯化铜[CuCl2· 3Cu(OH)2]。 绿色颜料的激光拉曼光谱如图3(f)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为碱式氯化铜, 与能谱分析结果相互印证。

6、 7号样品的剖面微观结构和扫描电镜显微照片、 8号样品的单偏光显微照片及5— 8号样品拉曼谱图如图4所示, 5— 7号样品能谱分析结果见表3。

| 表3 红色系颜料和黄色颜料的能谱分析结果(wt%) Table 3 EDX results of red pigments and yellow pigment (wt%) |

由图4(a)可知, 6号样品仅有一层红色颜料, 厚约36 μ m。 红色颜料主要元素为Fe, 推测红色颜料为铁红(Fe2O3)。 激光拉曼光谱如图4(c)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为铁红, 与能谱分析结果相互印证。 由图4(d)可知, 7号样品仅有一层黄色颜料, 厚约65 μ m。 黄色颜料主要元素为S、 As, 推测黄色颜料为雌黄(As2S3)。 激光拉曼光谱如图4(f)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为雌黄, 与能谱分析结果相互印证。 5号样品橙色颜料主要元素为Pb, 推测橙色颜料为铅丹(Pb3O4)。 橙色颜料的激光拉曼光谱如图4(g)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料为铅丹, 与能谱分析结果相互印证。 由图4(h)可知, 8号样品的颜料颗粒有两种, 分别在单偏光下呈现暗红色和橙红色, 颜料颗粒小而均匀、 团聚在一起, 均呈现出人工合成颜料的特征。 激光拉曼光谱如图4(i)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定8号样品红色颜料由银朱和铅丹两种颜料混合而成。

9号样品的剖面微观结构、 扫描电镜显微照片及9、 10号样品拉曼谱图如图5所示, 1号样品白色颜料和9号样品的能谱分析结果见表4。

| 表4 白色颜料的能谱分析结果(wt%) Table 4 EDX results of white pigments (wt%) |

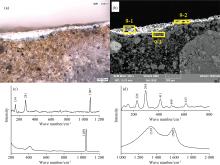

由图5(a)可知, 9号样品颜料层为两层, 上层为白色, 厚约55 μ m; 下层为青色, 厚约50 μ m。 白色颜料主要元素为Ca、 Pb, 推测白色颜料由白垩(CaCO3)和铅白[2PbCO3· Pb(OH)2]两种颜料混合而成。 白色颜料的激光拉曼光谱如图5(c)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定该层颜料有白垩和铅白两种颜料, 与能谱分析结果相互印证。 青色颜料未见常见显色元素, 推测可能为某种有机颜料。 1号样品白色颜料未见常见显色元素, 但含有大量Al、 Si元素, 推测白色颜料为高岭土[Al2Si2O5(OH)4]。 10号样品的激光拉曼光谱如图5(d)所示, 根据特征峰的位置和相对强度, 可以确定10号样品黑色颜料由碳黑和铁红两种颜料混合而成。

分析结果表明, 恭王府葆光室彩画青色颜料有石青、 靛蓝、 普鲁士蓝、 青金石、 群青和Smalt; 绿色颜料为碱式氯化铜; 红色系颜料有银朱、 铅丹、 铁红, 黄色颜料有雌黄; 白色颜料有白垩和铅白, 可能有高岭土; 黑色颜料为碳黑。

银朱为人工合成的朱砂, 朱砂、 铅丹、 铁红及雌黄均为古代彩绘中常用的红色系颜料和黄色颜料, 故宫大高玄殿彩画中就发现了铅丹、 朱砂、 铁红三种红色颜料[2]。 碱式氯化铜亦称氯铜矿, 起初是由天然矿石中开采得到, 唐代以后人工合成碱式氯化铜的技术趋于成熟[3], 使得碱式氯化铜在各类彩绘中得到较多应用。 故宫大高玄殿和故宫慈宁花园临溪亭彩画中均使用了碱式氯化铜[2, 4]。 白垩和铅白是使用历史悠久的白色颜料。 高岭土作为白色颜料在清代彩画、 壁画中有一些案例[5], 但一般作为调色颜料, 像葆光室彩画中单独作为颜料层或打底层的情况较为少见。 石青和靛蓝是古建筑彩画中常用的青色颜料, 故宫南薰殿明代彩画、 奉先殿清初彩画中均使用石青作为青色颜料[5, 6], 建福宫彩画使用的是靛蓝[7], 慈宁花园临溪亭彩画则同时有石青和靛蓝[4]。 青金石亦称天然群青, 常见于元代以前的壁画彩绘中, 因价格高昂而并未在古建筑彩画中广泛应用, 此前有报道的仅慈宁花园临溪亭彩画一例[4], 此次在葆光室彩画中的发现丰富了青金石在清代彩画中的应用历史。 普鲁士蓝是清中期传入中国的合成颜料, 至19世纪初国内已可自行生产[8], 这一时期的彩画、 壁画等彩绘文物中均有发现普鲁士蓝[9, 10]。

Smalt是一种以Co元素为着色剂的钾玻璃粉末, 其颜色深浅与Co元素含量成正比。 Smalt自15世纪中叶开始便广泛应用于欧洲的油画、 壁画中, 由于我国不出产Smalt, 因此国内彩绘文物中发现的Smalt一般认为是从西方进口的[11]。 葆光室彩画中发现的Smalt颗粒含有较为丰富的Si、 K、 Co和As元素, 这与欧洲采用含砷的砷钴矿、 辉钴矿等原料生产Smalt颜料的记录基本吻合[12]。 就现有案例来看, Smalt在国内的应用时间多集中于清代中晚期[13], 在建筑彩画、 壁画、 雕塑、 书画等彩绘文物中均有发现[4, 11, 12, 13]。 使用方法是与石青、 靛蓝等颜料混合进行调色或者作为其他青色颜料的衬色, 葆光室彩画中的Smalt用法属于前者。

葆光室彩画颜料种类丰富, 其应用年代多集中于清中期, 晚清时期常用的合成群青、 巴黎绿等颜料发现较少, 仅在3号样品上层青色颜料中发现合成群青的使用, 可能为后期修缮所致。 这说明葆光室彩画很有可能为清中期遗存, 与档案记载的彩画绘制时期相符。

除了靛蓝和Smalt混合外, 葆光室彩画中也发现了普鲁士蓝与青金石混合、 银朱与铅丹混合的同色系颜料混用调色以及碳黑和铁红混合、 碳黑和群青混合等不同色系颜料混用调色的现象。 此外, 葆光室部分彩画样品中还存在多层彩画, 如1号样品中以白色颜料高岭土打底后绘制青色颜料, 5号和9号样品中在青、 绿大色上再绘制其他颜色等, 均为建筑彩绘制作工艺的常见做法。

(1)恭王府葆光室彩画中, 青色颜料有石青、 靛蓝、 普鲁士蓝、 青金石、 人造群青和Smalt, 绿色颜料为碱式氯化铜, 红色系颜料有银朱、 铅丹和铁红, 黄色颜料为雌黄, 白色颜料有白垩、 铅白和高岭土, 黑色颜料为碳黑。

(2)葆光室彩画中存在较为普遍的多层彩画和颜料混用情况。

(3)葆光室彩画颜料应用年代多集中于清中期, 晚清时期常用的合成群青、 巴黎绿等颜料发现较少, 说明多数建筑构件的现存彩画很有可能为清中期遗存, 与档案记载的彩画绘制时期相符。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|