作者简介: 贾进章, 1974年生,辽宁工程技术大学安全科学与工程学院教授 e-mail: jiajinzhang@163.com

为了研究不同变质程度煤的微晶结构演化特征及无机矿物成分的相对含量, 通过X射线衍射(XRD)实验对四种不同变质程度的煤进行表征, 并进行了相分析和微晶结构参数计算。 基于前人成果, 研究了全煤级煤的微晶结构参数演化规律, 并探讨了煤微晶结构的演化机制。 研究表明: 煤微晶结构参数随镜质组反射率呈非线性阶跃变化, 煤的基本结构单元由“涡层状”逐渐转变为平直的石墨化结构, 这种结构转变经历了从渐变到突变的转化。 Ro, max在0%~0.6%, 煤的微晶结构参数几乎不变, 煤阶演化相对缓慢。 Ro, max在0.6%~1.3%, 进入快速演化阶段, 脂肪族、 含氧官能团迅速脱落, 形成大量活性位点, 芳构化几率增加。 Ro, max在1.3%~2.4%, 煤的延展度和堆垛高度的发育滞后于面网间距。 反射率在2.4%~3.3%, 纵向发育和生长基本停止, 煤中类石墨微晶由“高瘦”变为“扁平”。 Ro, max为3.3%~4.6%, 含杂原子且缺陷的不规则芳香层片发生解构与重排。 Ro, max大于4.6%时, 芳香层片紊乱与缺陷大幅消除, 大尺寸且高平整度片层平行堆叠, 煤基本结构单元呈无序芳香碳与有序石墨微晶共存状态。

To investigate the microcrystalline structural evolution characteristics and relative inorganic mineral content of coal at different metamorphic stages, this study characterized four coal samples with varying degrees of metamorphism using X-ray diffraction (XRD) experiments. Phase analysis and microcrystalline structural parameter calculations were performed. Building upon previous research, the evolution patterns of microcrystalline structural parameters in whole coal ranks were examined, and the evolutionary mechanisms of coal microcrystalline structures were explored. Research indicates that the microcrystalline structure parameters of coal exhibit nonlinear step changes with the reflectance of vitrinite. The fundamental structural units of coal gradually transform from “vortex-layered” to flat graphitic structures, undergoing a transition from gradual to abrupt changes. Ro, max ranges from 0% to 0.6%, during which the microcrystalline structure parameters of coal remain nearly constant, and coal rank evolution proceeds relatively slowly. Ro, max ranges from 0.6% to 1.3%. A rapid evolution phase commences, characterized by the swift detachment of aliphatic and oxygen-containing functional groups, which form numerous active sites and increase the probability of aromatization. Ro, maxranges from 1.3% to 2.4%; the development of coal ductility and stacking height lags behind the interplanar spacing. Ro, max that ranges from 2.4% to 3.3%, longitudinal development and growth essentially cease, and the graphite-like microcrystals in coal transform from “tall and slender” to “flat”. When Ro, max exceeds 3.3%, graphite content gradually increases, and the coal exhibits an aggregate of disordered aromatic carbon coexisting with ordered graphite microcrystals.

煤在演化中对温度、 压力和应力高度敏感, 经历生物、 化学和物理变化[1]。 作为我国重要能源与化工原料, 煤在国民经济中地位突出。 其分子结构复杂且非均质, 微晶结构是煤化学研究核心。 煤的吸附、 燃烧和热解特性受微晶结构影响。 正确认识煤结构对煤反应性能、 清洁高效利用及煤层气评估具有重要意义[2]。

国内外学者对煤体微晶结构演化进行了大量的研究。 Matlala[3]将热蚀变煤样之间的差异归因于岩浆侵入体的侵入动力学。 Kamble[4]表明岩浆的热变质作用诱导了煤的成熟以及芳香度的增加。 吴晓英[5]发现1 500 ℃下的烟煤虽未完全石墨化, 但已形成与石墨晶格相似的芳香稠环面网。 王丽[6]认为随着煤变质程度增加, 煤在高温、 高压作用下, 煤体结构向石墨转变。 李小明[7]认为高温与构造应力耦合作用促进煤向石墨晶体结构发育, 并影响其变质程度及物理化学结构。 李霞[8]认为煤微晶结构参数随煤阶升高呈现阶段性规律, 且其演化与煤阶跃变紧密相关。 周贺[9]认为随着煤阶升高, 煤的微晶结构参数呈阶段性变化, 构造变形作用对煤演化有积极影响。

李焕同[10]发现: 煤的石墨化作用在Ro, max≈ 7.0%处存在跃变拐点, 其有序化轨迹可分为无定形碳、 半石墨和石墨三个阶段。 张小东[11]发现萃取可优化煤微晶结构, 表现为面网间距减小, 堆砌度与芳香层数增加。 宋党育[12]发现煤有机质由晶体-无定形结构交联构成; 随煤阶升高, 芳香结构堆砌度先升后降(拐点Ro, max≈ 2.5%), 延展度则先慢增后快增。 姜波[13]认为煤面网间距随煤阶/构造作用降低; 堆砌度及芳香层数随Ro, max呈先增后降再增趋势。 苏现波[14]表明煤微晶结构演变(芳构化、 缩合、 聚合)驱动煤阶5次跃变。 罗陨飞[15]表明中低变质煤为非晶结构, 随煤阶升高, 脂肪族减少, 芳香结构趋于有序, 惰质组芳香度高于镜质组。 白何领[16]表明煤的变质程度及构造变形作用增强, 导致XRD谱图峰高度增加、 峰宽减小, 趋于对称并红移, 同时微晶的堆砌度和延展度也随之增大。

目前关于煤体原生结构的研究侧重有机质, 对煤中无机矿物质研究不足, 且前人对于煤体微晶结构演化模型多为线性或阶段性描述, 难反映其非线性和连续渐变特征, 且研究多局限于局部煤阶, 缺乏全煤阶系统性研究。 本工作利用XRD对4个不同变质程度煤样进行表征, 分析无机矿物种类及含量, 揭示有机质微晶结构特征。 结合前人研究, 探讨煤微晶结构演化与煤化作用关系, 为揭示煤化作用跃变本质提供依据, 有助于深化对煤结构特征和无机矿物种类的认识。

按照国标《煤层煤样采取方法》(GB/T 482— 2008)[17]采取煤样。 煤样分别采自山西晋城阳煤二矿无烟煤(WYM), 阜新恒大煤矿长焰煤(CYM), 黑龙江鸡西煤田气肥煤(QFM), 内蒙古宁东羊场湾矿焦煤(JM)。 按照国标《煤样的制备方法》(GB/T 474— 2008)[18]制备煤样。

采用日本理学Ultima Ⅳ 型多晶X射线衍射仪对煤样进行测试。 铜靶X射线光源(λ =0.15 405 nm), 管电压和电流分别为: 40 kV和40 mA; 步进扫描模式, ω =5° · min-1, 强度单位为a.u, 角度范围为5° ~90° (2θ ), Ds=Ss=1° , Rs=0.15 nm。

将测试得到的不同煤样XRD谱图导入Jade6.0软件中, 采用Gaussian+Lorentz峰对XRD谱图进行分峰拟合, 得到γ 带、 002峰和100峰的峰中心和半峰宽参数。 根据Bragg方程[19]可以得到煤的面网间距(d002), 依据Debye-Scherrer公式[20]可以得到堆砌度(Lc)和延展度(La), 计算得到芳香度(fa-XRD)[21], 芳香片层数(Nc)[22], 石墨化度(g)[23]。

式(1)中: λ 为入射光波长, λ =0.154 05; β 002和β 100分别为002衍射峰和100衍射峰的半峰宽; θ 002和θ 100分别为002衍射峰和100衍射峰的位置, Car为芳香族碳含量, Cal为脂肪族碳含量; A002和Aγ 为002峰和γ 带的峰面积。

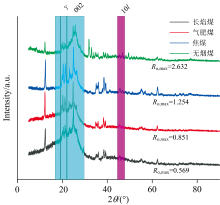

图1中, 2θ ≈ 25° 处宽峰为002峰与γ 带叠加, 反映芳香层堆砌度和垂直有序度; 2θ ≈ 20° 处γ 带源于无定形碳, 与脂肪族振动相关, 煤变质程度越低, 脂肪族含量越高, γ 带不对称性越明显, 其强度占比与煤阶呈负相关[1]。 2θ ≈ 43° 处为100与101峰的叠加(10l), 其中100峰反映芳香层片缩合度, 显著影响延展度[9]。 随镜质组反射率升高, 002峰右移并且由宽矮转为窄尖, γ 带减弱并趋于对称, 10l峰变窄升高, 表明芳香稠环延展度与堆砌度增强, 脂肪族脱除, 芳香结构有序化, 煤的微晶结构受变质程度控制。

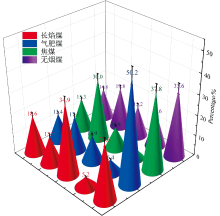

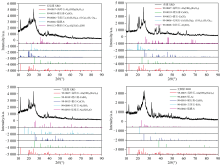

煤有机质属介于晶体与无定形之间的大分子, XRD在10° ~30° 呈低矮宽峰, 表现为典型微晶结构; 煤中部分无机矿物具有晶体结构, 衍射峰尖锐, XRD谱图中尖锐的非煤特征峰主要源于无机矿相[21]。 采用Jade6.0对四种煤样XRD谱图进行物相分析, 得到无机矿物相对含量及种类(图2、 图3)。 采用参考比强度(RIR)法(不确定度2%~5%), 基于各矿物相与内标物(刚玉, Al2O3)的最强衍射峰强度比进行定量分析, 计算无机矿物相对质量分数, 结果显示不同煤样矿物种类不同, 但均含高岭石[Al4(OH)8(Si4O10)]。

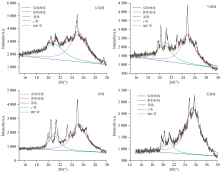

利用Peakfit4.0对2θ 为15° ~30° 衍射峰分峰拟合, 结果表明: γ 带与002峰分别呈“ 一窄一宽、 一低一高” 特征; 随变质程度提高, 002峰趋于“ 高耸尖锐” , γ 带趋于“ 低矮宽缓” , 整体峰形更趋于对称, 且002峰的2θ 角逐渐增大。 根据得到的γ 带、 002峰和100峰的峰位、 半峰宽、 衍射峰面积等参数, 结合Bragg方程[19]和Scherre公式[20], 计算得到不同煤阶的面网间距(d002)、 堆砌度(Lc)、 延展度(La)、 芳香层片堆砌层数(Nc)、 芳构碳的形态特征(La/Lc)、 石墨化度(g), 计算结果见表1。 根据李霞[8], 李焕同[10], 宋党育[12], 苏现波[14], 白何领[16]等的工作结合本研究得到的煤的微晶结构参数与Ro, max的关系, 表明煤阶演化可划分为六个阶段, 其结构演化呈现明显的阶段性和复杂性。

| 表1 不同煤样的微晶结构参数 Table 1 Microcrystalline structure parameters of different coal samples |

煤微晶结构参数随Ro, max演化呈现五次跃变, 具有明显的阶段性, 将煤阶演化划分为六个阶段, 如图5所示。

阶段Ⅰ (Ro, max 0~0.6%)属跃变前成岩阶段[14], 以生物化学作用和物理压实为主, 导致孔隙度降低、 密度增加; 微生物分解纤维素和木质素生成腐殖酸与腐殖质, 并发生脱水、 脱羧和脱羟反应, 产生少量CO2和H2O。 该阶段面网间距略微减小, 堆砌度和堆砌层数线性增加, 延展度基本不变, 形态特征减小, 石墨化度整体稳定。 微晶结构参数总体平稳, 煤结构演化缓慢, 煤结构单元纵向有所延伸使堆砌层数增加, 但石墨化度较低, 未形成石墨晶体结构。

阶段Ⅱ (Ro, max 0.6%~1.3%)以芳构化为主, 面网间距迅速减小, 堆砌度和延展度、 堆砌层数和石墨化度快速增大, 形态特征减小, 表明芳香层片横纵向均延伸且纵向更显著。 在Ro, max=0.6%处发生首次煤化作用跃变[9], 标志煤结构进入快速演化阶段。 此阶段腐殖组聚合, 脂肪族结构(— CH3、 — CH2)及含氧官能团(— OH、 — COOH、 — C— O— C)脱落, 生成H2O、 CO2、 H2S及液态烃, 使煤结构单元更紧密。 官能团和侧链脱除提高芳香碳比例, 形成新活性位点, 促进芳构化, 导致面网间距迅速减小、 芳香层片堆叠增多, 逐步形成石墨微晶雏形, 是石墨化的开端。

阶段Ⅲ (Ro, max 1.3%~2.4%)以芳构化为主, 伴随芳环缩合及裂解反应, 含氧官能团与脂肪烃进一步脱落, 沥青质转化为小分子气态烃, 大量生成气态烃, 非烃物质显著减少[14]。 Ro, max=1.3%时发生第二次煤化作用跃变, 面网间距持续减小但趋缓, 堆砌度、 延展度和堆砌层数进一步增加, 趋势与Ⅱ 阶段相似; 形态特征经历低谷后回升, 石墨化度持续增大但幅度减缓。 该阶段煤结构单元持续发育, 由纵向发育主导转向横向发育主导, 煤的面网间距与延展度和堆垛高度发育存在“ 时差” , 延展度与堆垛高度发育滞后于面网间距。 脂肪族持续脱落, 芳香体系增大, 残余脂肪烃和含氧官能团阻碍芳香稠环平行堆积, 芳香稠环官能团与下层芳香层片活性位点连接, 形成空间位阻, 使面网间距减小受限且趋缓。 芳香稠环π 电子平面分布, 产生层间斥力, 层间斥力叠加空间位阻, 使面网间距减小幅度受限。 此阶段煤基本结构单元呈“ 涡层状” , 芳香层微小晶畴交织, 石墨化度快速增加。

阶段Ⅳ (Ro, max 2.4%~3.3%)芳构化减弱, 缩合占主导, 聚合作用出现, 主要生成甲烷气态烃[14]。 受空间位阻与层间斥力影响, 面网间距减小趋缓, 石墨化度仍缓慢上升; 堆砌度与堆砌层数进入平台期, 煤芳香结构纵向发育停滞, 而延展度及芳构碳的形态特征持续增长。 此阶段结构单元横向发育增强、 纵向发育基本停滞, 演化由堆叠转向缩合聚合, 煤中类石墨微晶由“ 高瘦” 向“ 扁平” 转变, 煤基本结构芳香层片排列趋于有序。

阶段Ⅴ (Ro, max 3.3%~4.6%)缩合作用向聚合作用过渡, 芳构化作用消失[14]。 该阶段面网间距与石墨化度进入平台期, 变化不显著; 堆砌度减小、 延展度增加, 堆砌层数随堆砌度降低而减少, 形态特征逐渐升高。 高煤级阶段, 煤骨架致密、 内部应力积累显著, 煤向石墨的转化属复杂固态相变。 在石墨晶体形成前, 含缺陷与杂原子的芳香层片需经解构与重排以释放应力, 导致堆砌度暂时下降, 芳香层片分解为更小且更纯净的晶核, 为石墨生长奠基。 该阶段对应高级无烟煤向半石墨过渡期。

阶段Ⅵ (Ro, max> 4.6%), 缩合作用停止, 煤进入聚合作用、 拼叠及秩理化作用阶段。 堆砌度、 延展度、 堆砌层数和形态特征随镜质组反射率增加而升高。 煤的无定形基本结构单元经历物理、 化学变化, 产生介于无定形碳与石墨之间的中间相态, 石墨含量随镜质组反射率升高逐渐增加。 镜质组反射率大于4.6%时, 伴随剧烈的地质作用, 芳香环结构融合并消除缺陷, 形成大而平整的芳香片层。 随着延展度增大和缺陷消除, 芳香片层更易平行排列、 紧密堆叠, 堆砌度和堆砌层数显著增加。 在煤石墨化过程中, 碳质材料最终形成板状或薄片状晶体, 延展度大于堆砌度。 该阶段为煤化向石墨转化的最终阶段, 即石墨化过程。 芳香层片的紊乱和缺陷大幅消除, 碳原子重排形成完美的石墨晶体结构。

当前研究聚焦于单一因素(如变质程度、 温度)对煤微晶结构的影响, 构造应力、 压力、 岩浆侵入等多因素协同作用机制较少研究。 矿物种类和含量对有机质动态作用及煤结构演化的影响尚待深入研究。 未来应结合多尺度表征技术(如原位XRD、 HRTEM)与多物理场耦合模型, 解析煤结构演化机制。 高岭石为层状硅酸盐矿物, 其铝氧八面体片层侧含酸性位点, 可促进脂肪链向芳香环转化, 并对有机大分子的裂解与聚合有催化作用, 降低芳构化反应活化能。 其层状结构还具有物理限域效应, 可打断有机相连续性。 高岭石铝氧八面体层平整表面可诱导芳香分子或稠环平行排列。 无机矿物在煤有机质演化中的催化芳构化、 片层阻碍和定向模板效应机制尚未明晰, 需深入研究其矿物-有机质界面作用的分子机制。

(1)四种不同煤均含高岭石[Al4(OH)8(Si4O10)]。 XRD结构参数随镜质组反射率呈非线性阶跃变化, 煤的基本结构单元由涡层状逐渐转变为平直石墨化结构, 经历由渐变到突变的过程, 最终表现为无序芳香碳与有序石墨微晶共存。 Ro, max在0.6%时发生首次煤化跃变, 芳香稠环面间距迅速减小; 在Ro, max> 2.4%时, 面网间距趋于平稳。 Ro, max在0~1.3%阶段, 芳香层堆砌度与反射率呈线性正相关并快速增加。 Ro, max在1.3%~3.3%阶段, 堆砌度出现稳定的趋势, 呈现出平台状, Ro, max在3.3~4.6%阶段, Lc出现下降趋势, 当反射率大于4.6%, Lc逐渐增大。 芳香族延展度呈现先缓慢增长, 后快速增长的两个阶段。 堆砌层数呈先快速增长后趋于平缓的趋势, Ro, max在3.3~4.6%逐渐减低, 大于4.6%后快速增长。 芳构碳的形态特征(La/Lc)随镜质组反射率先减小后增大。 可知当镜质组反射率小于1.3%时, 石墨化度快速增加, Ro, max在1.3%~3.3%时, 石墨化度增速放缓; Ro, max大于3.3%, 石墨化度(g)趋于稳定。

(2)Ro, max在0~0.6%阶段, XRD微晶结构参数基本稳定, 煤阶演化缓慢, Ro, max在0.6%~1.3%阶段, 进入快速演化阶段, 腐殖组发生聚合, 脂肪族与含氧官能团迅速脱除, 产生大量活性位点, 芳构化作用增强。 Ro, max在1.3%~2.4%阶段, 煤的面网间距与延展度、 堆垛高度发育存在“ 时差” , 延展度和堆垛高度滞后于面网间距; 空间位阻和层间斥力导致面网间距减小幅度降低。 Ro, max在2.4%~3.3%阶段, 纵向发育基本停止, 煤体演化由拼叠作用转向缩合聚合作用, 类石墨微晶由“ 高瘦” 状向“ 扁平” 状转变。 Ro, max在3.3%~4.6%阶段, 含杂原子和缺陷的不规则芳香层片发生解构与重排。 Ro, max> 4.6%时, 芳香层片紊乱与缺陷大幅消除, 大尺寸且高平整度片层平行堆叠, 煤基本结构单元呈无序芳香碳与有序石墨微晶共存状态。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|