作者简介: 郑雨涛, 2000年生,北京联合大学应用文理学院硕士研究生 e-mail: 2215421157@qq.com

以北京市昌平区2010年、 2015年、 2020年, 5年等间隔监测共3次的多光谱MS300数据为例, 同时利用无人机蛇形航线航测法对重点区域进行补测, 利用数据嵌入技术实现可见光与多光谱数据的紧密结合, 避免了部分区域由于天气等因素影响土地的分类精度问题。 引入土地利用动态度和转移矩阵的研究方法, 利用FLUS模型对2035年昌平区土地利用情况进行综合模拟预测, 得出2010年—2020年昌平区土地利用变化规律; 利用Kappa系数通过精度检验, 同时结合利用Python进行多重共线性检验得到的地形、 地貌、 交通等8个驱动力因子, 在FLUS模型中进行马尔可夫链预测, 得到2035年昌平区的土地利用变化情况, 具体如下: (1)2010年—2020年的昌平区土地利用变化中, 草地的转移变化较大, 动态变化度为23.88%, 主要由北部区域向中部及东部一些区域转换; 水域, 林地增长平稳, 主要与耕地之间进行转换; 建设用地和耕地面积有小部分减少, 动态变化度分别为-1.64%与-0.36%, 变化相对平稳。 与实际的土地利用相比较, 本研究与2010年至2020年间“严格控制耕地转为林地、 园地等其他类型农用地”的“退耕还林还草”土地利用政策相吻合, 也证实了资源三号卫星多光谱MS300数据和FLUS模型的可靠性。 (2)在2010年—2020年间的土地利用类型转换研究与分析的基础上, 利用FLUS模型对2035年的土地利用类型进行自然预测, 同时在绿色低碳, 耕地保护, 生态保护三种不同情景下进行模拟, 得出了该区域在2035年草地的退化程度相对较大, 其他土地利用类型如建设用地、 耕地、 水域等的变化相对平稳的结论。 即2020年—2035年绿色低碳情景下的昌平区土地利用变化趋势与2010年—2020年土地利用变化情况接近, 这也与政策中的减量发展相符合。 预示着在未来10年间, 北京市昌平区的城镇化进度相对缓慢, 经济的进一步发展不会短时间破坏基本的土地利用情况, 但草地的退化时刻提醒着环境保护的重要性。 通过该研究, 可以进一步对不同省市地区土地利用类型的转化进行合理预测, 为后期城市规划与城镇发展建设奠定理论与实践基础。

This study utilizes multi-spectral MS300 data from Changping District, Beijing, monitored at five-year intervals (2010, 2015, 2020). Simultaneously, the serpentine route aerial survey method using unmanned aerial vehicles (UAVs) was employed to supplement data collection in key areas. Data fusion techniques were applied to tightly integrate RGB and multi-spectral data tightly, thereby mitigating the impact of weather and other factors on land classification accuracy in certain regions. The study also introduced methodologies, including the land-use dynamic degree and transfer matrix. Using the FLUS model, a comprehensive simulation and prediction of the land use situation in Changping District for 2035 was conducted. The analysis identified land-use change patterns in Changping from 2010 to 2020, with accuracy verified using the Kappa coefficient. Furthermore, incorporating eight driving factors (such as topography, geomorphology, and transportation) identified through multicollinearity tests performed using Python, Markov chain prediction within the FLUS model was used to forecast the land use changes in Changping District for 2035. The specific results are as follows: (1) In the land-use changes in Changping District from 2010 to 2020, grassland exhibited significant transformation, with a dynamic change rate of 23.88%. This change primarily involved conversion from northern areas to central and eastern regions. Water bodies and woodland showed steady growth, mainly through mutual conversions with cropland. Built-up (construction) land and cultivated land experienced minor reductions, with dynamic change rates of -1.64% and -0.36% respectively, indicating relatively stable changes. Compared with observed land-use outcomes, this study aligns with the “Returning Farmland to Forest and Grassland Program” land-use policy implemented between 2010 and 2020, which emphasized “strictly controlling the conversion of cultivated land to woodland, garden land, and other types of agricultural land”. This alignment also supports the reliability of the ZY-3 (Resource Satellite-3) MS300 multispectral data and the FLUS model. (2) Based on research and analysis of land-use type conversions in the Changping District from 2010 to 2020, this study utilizes the FLUS model to conduct a natural progression prediction of land-use types for 2035. We also simulated three scenarios—green/low-carbon development, cropland protection, and ecological conservation. The results indicate that by 2035, the degradation of grassland in the region will be relatively significant, while changes in other land-use types, such as built-up land, cultivated land, and water bodies, will remain relatively stable. Specifically, the land-use change trend in Changping District under the green and low-carbon scenario from 2020 to 2035 aligns closely with the land-use change patterns observed from 2010 to 2020. This alignment also corresponds with the policy of development oriented towards reduction. These results suggest that over the next decade, the urbanization pace in Beijing's Changping District will be relatively slow, and further economic development will not drastically disrupt fundamental land-use patterns in the short term. However, the degradation of grassland serves as a constant reminder of the importance of environmental protection. The findings of this study can provide a basis for reasonably predicting land-use type conversions in various provinces and cities, laying a theoretical and practical foundation for future urban planning and development.

随着近些年城市建设的快速发展, 许多城市进入一定的发展瓶颈期。 发展速度放缓, 甚至出现了城市化的逆进程。 土地资源是国土空间资源的核心要素[1], 对城市的发展起着至关重要的作用, 不合理的利用土地会导致土地不能被最优化, 合理化和可持续使用, 长此以往会对当地的生态环境造成影响[2], 解决好土地资源规划问题是城市发展的关键所在。 当今随着无人机人工智能技术的发展, 为获取到更加精确的数据, 一般采用无人机结合多光谱技术来进行航拍补测。 对于航线一般有四种类型, 蛇形航线、 套耕航线、 环形航线和条带航线。 蛇形航线是一种可调头航线, 是多旋翼无人机常用的航线。 这类航线可以反复绕行, 且不用走回头路, 效率较高; 但需要飞机的转弯半径能满足航线的要求。 本工作便采用此类航线方法对昌平区的部分区域进行数据补漏采集, 弥补多光谱数据在公园、 水域等部分的缺失。

国内外在土地利用变化预测研究领域常用的模型有CLUE-S模型[3], 灰色预测模型[4], 元胞自动机模型(cellular automata, CA)[5], PLUS模型, FLUS模型[6], 多智能体模型[7]和马尔可夫链模型(Markov chain)[8]。 不同的模型对土地利用侧重点不同, 许多学者也利用不同的软件开展相关研究。 龙远等[9]利用FLUS模型对长江丘陵区的土地利用情况进行分析, 提出对于耕地保护的可行性方案。 李媛洁等[10]利用CLUE-S模型对南昌市的三维空间变化情况进行分析, 预见了生产空间、 生态空间持续减少, 生活空间持续增加的相关问题。 胡丰[11]等利用PLUS模型对渭河流域的土地利用情况进行预测, 发现了生境环境质量下降的原因。 综上所述, FLUS模型相较于其他模型, 引入了ANN神经网络算法和自适应惯性机制的元胞机制, 相较于传统的预测模型, 在土地利用方面有着更高的预测精度, 通过分析能更进一步挖掘出城市的变化特点和发展趋势。

本研究借助FLUS模型对昌平区土地变化情况进行预测研究, 探究其内在的变化规律, 对昌平区的规划与发展提供一定理论支撑, 具备一定实践意义。

北京市昌平区位于北京市西北太行山与燕山山脉的交汇处, 介于东经115° 50'17″— 116° 29'49″、 北纬40° 2'18″— 40° 23'13″之间, 设有8个街道、 4个地区、 10个镇(如图1)。

昌平区生态环境质量良好, 以山区为主, 有蟒山、 大杨山2个国家级森林公园和长达百里的山前暖带, 林木覆盖率约60%, 空气质量优良率达到 82%。

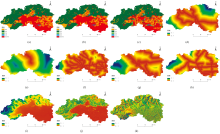

本工作所用到的数据(表1)为土地利用数据和驱动力因子数据两个部分(如图3)。 表1中包括了2010年, 2015年, 2020年3期的资源三号卫星多光谱MS300数据。

| 表1 数据来源 Table 1 Data sources |

图2为DJI PHANTOM4 系列无人机采用蛇形航线法对于昌平区部分区域, 尤其公园、 水域等利用多光谱技术无法获得完整的数据进行航拍补测, 这种无人机与多光谱技术联合获取数据的方法有效弥补了部分区域由于天气、 自然条件差、 数据分辨率低等因素导致的拼接困难引起的信息缺失问题。

| 图2 无人机蛇形航线法采集公园信息Fig.2 The park information collected by the (UAV) using the snake-shaped flight path method |

驱动力数据主要为地形地貌和交通条件两个方面, 从地形地貌中选取了DEM、 坡度、 坡向数据; 从交通条件中选取了至国道省道距离, 至高速公路距离, 至一级道路距离, 至水域距离, 至铁路距离, 共8个驱动力因子。 将上述的所有数据统一到WGS1984坐标系中, 空间分辨率30 m进行重采样, 对驱动力数据作归一化处理。

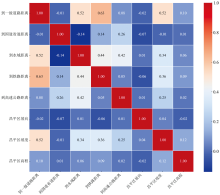

为对所涉及的驱动力因子进行影响力大小排序, 采用Python对图3的驱动力因子数据进行多重共线性检验, 制作热力图, 如图4所示。 多重共线性VIF< 5, 通常认为多重共线性较弱; 5≤ VIF< 10, 可能存在一定程度的多重共线性; VIF≥ 10, 表明多重共线性较强。 结果表明, 所有数据的多重共线性均小于5, 多重共线性较弱。 因此, 文中筛选的8个影响因子可以作为土地利用驱动力因子数据进一步进行研究分析。

土地利用动态度: 土地利用动态度是研究土地利用变化的一种模式, 反映土地利用的变化程度及变化趋势, 其公式如式(1)所示, 对研究区2010年— 2020年土地利用进行研究, 结果如表2所示。

式(1)中, K为单一土地利用动态度; Ua为初始年的土地利用类型的面积数量; Ub为最后一年的土地利用类型的面积数量; t为第一年到研究时间范围内最后一年的相隔年数。

| 表2 土地利用变化动态度 Table 2 Dynamic degree of land use change |

上述公式表明, K值其实是一种初始土地利用年份与最终土地利用年份的比值, 越接近于“ 零” 说明变化度越小。 通过对2010年— 2015年, 2015年— 2020年, 2010年— 2020年三个时间段土地利用变化动态度的计算分析, 得到如下结果; 2010年— 2015年时间段中, 水域的变化程度最小, 草地的变化程度最大; 2015年— 2020年时间段中, 林地的变化程度最小, 草地的变化程度最大; 2010年— 2020年时间段中, 耕地的变化程度最小, 草地的变化程度最大。 由此可见, 草地在这近10年的土地利用变化中变化程度很大, 这可能与政府“ 绿色空间” 政策有关。

土地利用转移矩阵: 土地利用转移矩阵可以表明不同时期土地利用类型之间的转化情况, 还可以揭示土地利用类型间的转移速率。 其公式为式(2): 对研究区2010年— 2020年土地利用进行研究, 结果如表3所示。

式(2)Sij中为i类土地转换成j类土地的面积, n为土地利用类型的数量。

| 表3 昌平区2010年— 2020年土地利用转移矩阵(km2) Table 3 Land use transfer matrix of Changping district from 2010 to 2020 (km2) |

数据结果(表3)表明, 从2010年— 2020年间, 昌平区有155.3 km2仍为耕地, 向建设用地转化面积最大, 达到了41.93 km2, 向水域转化最少, 转化了4.45 km2; 有633.56 km2仍为林地, 向建设用地转化面积最大, 达到了7.06 km2, 向水域转化面积最小, 转化了0.4 km2; 有6.38 km2仍为草地, 向建设用地转化面积最大, 达到了1.73 km2, 向水域转化面积最小, 转化了0.03 km2; 有5.97 km2仍为水域, 向林地转化面积最大, 达到了0.64 km2, 向耕地转化面积最小, 转化了0.21 km2; 有304.5仍为建设用地, 向耕地转化面积最大, 达到了80.12 km2, 向水域转化面积最小, 转化了8.62 km2。

总体来说, 2010年— 2020年这一时间的水域, 林地变化不大, 转化的面积相对较小。 建设用地与耕地、 草地变化相对较大, 主要是向耕地与林地进行了转化。

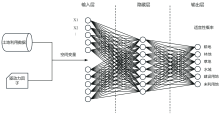

FLUS模型是众多预测模型中的一种, 相比较于传统的CA模型, 其误差相对较小。 FLUS主要采用了人工神经网络算法(ANN), 从土地利用数据、 人为活动、 多种驱动力样本中获取到一定时间内的各类用地适宜性概率。 另外, FLUS模型在CA模拟中提出了自适应惯性竞争机制, 该机制与传统CA模型相比较来说, 消除了人为活动中的不确定性, 从而提高了数据的精度。

2.3.1 基于ANN神经网络的适宜性概率计算

基本模型图(如图5)所示。

(1)输入层

输入层主要是由一期的土地利用及驱动力因子数据构成, 这些数据与图中的神经元相对应, 公式为

式(3)中, x1, x2, …, xn表示输入了n个因子, T表示转置矩阵。

(2)隐藏层

隐藏层的主要作用是接收输入层的神经元, 结合了土地利用和驱动力因子数据。 其公式为

式(4)中, Wi, j为信号, xi(p, t) 为t时间内第i个神经元在像元p上接到的信号。

(3)输出层

隐藏层收到信息后, 会以一种激励函数的方式传到输出层。 输出结果会和之前输入层的土地利用类型相对应, 从而得到适宜性概率。 其公式为

式中, Wj, k为两层间的权重, Sgimoid[netj(p, t)]为激励函数, sp(s, k, t)表示t时间内, 土地利用k在空间像元p上转化的适应性概率。

2.3.2 自适应惯性竞争机制

该机制主要用于模拟各类土地的竞争问题, 其核心的表达式为

式(7)中:

式(8)中, SCc→ k为土地类型c转为k土地类型的成本, 1-SCc→ k表示发生转化过程的程度,

2.3.3 FLUS模型实验

2.3.3.1 基于ANN神经网络的适宜性概率计算设置

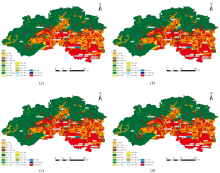

在ANN神经网络训练的模块中导入2015年北京市昌平区的土地利用数据。 并且设置土地利用类型, 加载本次模拟所用到的8个驱动力因子的数据。 其中采样设定如下: 参考相关文献阅读及指导手册, 确定采样参数为20, 即采样点她占研究区域有效总像元数的20‰ ; 由于昌平区的土地利用的类型较少, 所以采用随机采样的方式; 根据专家的经验, 将神经网络隐藏层数量设置为12。 运行模型, 得到昌平区各类用地适宜性概率图(如图6)。

经过神经网络模拟训练, 均方根误差(RMSE)为0.197 6, 小于0.5, 符合训练的精度要求。

2.3.3.2 成本转移矩阵的设置

土地利用成本转移矩阵主要是设置不同地物的转移规则。 “ 1” 代表某种土地利用类型可以向其他用地类型转化, “ 0” 则代表不可以。 参阅指导手册及文献, 其自然情景下土地利用成本转移矩阵如表4所示。

| 表4 成本转移矩阵 Table 4 Cost transfer matrix |

2.3.3.3 土地利用类型邻域权重参数

土地利用类型邻域参数及权重参数主要反映了不同地类的扩展强度, 取值范围为“ 0-1” , 越趋近“ 1” 则说明该地类扩张能力越强, 反之则越弱。 通过对模型的调试选择合适的参数, 表5为调试的土地利用类型邻域参数及权重参数。

| 表5 土地利用类型邻域因子 Table 5 Neighborhood factors of land use types |

2.3.3.4 土地利用模拟结果与精度检验

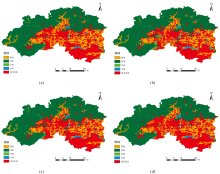

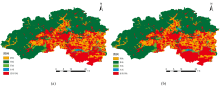

利用上述得到的结果对2015年昌平区进行模拟, 得到了2020年模拟土地利用效果图, 与2020年实际土地利用对比(图6), 利用Kappa系数进行精度验证。

Kappa系数的取值通常位于“ 0-1” 之间。 越趋近于“ 1” 则说明模拟精度越高, 反之越低。 通常来说0.75是高精度的阈值。 0.4则是数据模拟较差的阈值。 利用软件中的Kappa系数进行精度检验, 采样率设置为10%, 结果显示Kappa系数为0.864 8, 大于0.75, 总体精度OA为0.904 1。 模拟的精准度比较高, 可以解释出土地利用的变化具备一定规律。

结果表明, 模拟的数据对比真实的数据存在着略微的差异, 建设用地与草地面积略微减少, 耕地面积略微增多, 这些可能与参数上的设置有关, 不同的发展情景模拟的情况不同。 具虽然只存在些许差异, 具体变化还要与当年该区域的政策相关联, 进行综合分析。

| 图7 2020年模拟与实际土地利用对比 (a): 2020模拟土地利用; (b): 2020实际土地利用Fig.7 Comparison of simulated and actual land use in 2020 (a): Simulation; (b): Actual use |

2.3.3.5 昌平区2035年土地利用模拟

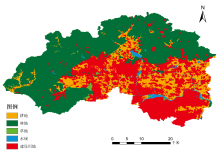

确保精度的同时进行了马尔可夫链的预测, 进而得到了昌平区2035年的土地利用情况(如图8所示)。

| 图8 自然情景下昌平区2035年土地利用模拟图Fig.8 Land use simulation map of Changping district in 2035 under natural scenarios |

图8中显示, 草地, 耕地面积相较于2020年有明显减少, 林地的变化不大, 水域的发展平稳, 面积持续增加, 建设用地面积大幅增加。 这与2010年— 2020年土地利用的发展趋势相悖。

2.3.3.6 不同情景模拟

由于昌平区的土地利用变化情况过于复杂, 各种用地类型变化程度比较不稳定, 上述自然发展情景对比实际发展有很大差距。 基于昌平区的发展特点以及相关政策导向, 设置了绿色低碳, 耕地保护, 生态保护三种不同情景进行模拟, 与上述自然发展的方案进行对比, 合理优化空间布局。 表6为不同情景下的成本矩阵设置。

| 表6 不同情景下的成本矩阵设置 Table 6 Cost matrix settings in different scenarios |

邻域权重是基于自然发展情景下进行设置的, 绿色低碳, 耕地保护, 生态保护这3种情景在不同的土地利用类型的权重上有所增加或减少一定的数值, 如表7所示。

| 表7 不同情景的领域权重设置 Table 7 Domain weight settings for different scenarios |

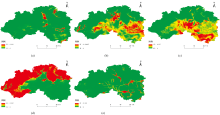

通过以上领域权重对昌平区进行模拟, 得到以下结果(如图9所示)。

进一步计算出不同情景下2035年昌平区土地利用变化情况, 通过表格进行展示, 如表8所示。

| 表8 不同情景下2035年昌平区土地利用变化情况 Table 8 Land use changes in Changping district in 2035 under different scenarios |

结合上述图表来看, 自然发展情景下, 草地动态变化度最大, 草地被其他土地利用严重侵蚀。 林地动态变化度最小, 发展平稳。 生态保护情景下, 草地的动态变化度最大, 其他土地利用变化程度都较为平稳, 林地的变化程度最低。 耕地保护情景下, 草地的动态变化度最大, 其他用地类型变化平稳。 绿色低碳情景下, 水域变化程度最大, 林地的变化程度最小。

为了探究草地的空间变化, 制作了四种情景下的土地利用转移空间分布图(如图10), 其中耕地保护情景, 生态保护情景, 自然发展情景的草地变化明显, 主要向建设用地进行转移, 分布于阳坊镇西部以及北部, 沙河地区东南方向。 绿色低碳情景下的草地变化程度小, 体现在沙河地区的细微草地向水域转化。

总的来说, 2020年— 2035年绿色低碳情景下的昌平区土地利用变化趋势与2010年— 2020年土地利用变化情况接近, 这也与昌平区国土规划政策中积极推进城乡建设用地的“ 减量发展” 相符合。

基于昌平区2010年, 2015年, 2020年土地利用类型数据。 利用土地利用动态度, 土地利用转移矩阵, FLUS模拟以及DJI PHANTOM4系列无人机的蛇形航线补测法等进行综合研究。 找出2010年— 2020年昌平区土地利用变化规律, 基于FLUS模型进行模拟, 得到了2035年昌平区的土地利用。 研究结果表明:

(1) 2010年— 2020年的土地利用动态度: 草地> 水域> 建设用地> 林地> 耕地。 其中, 草地的变化最大, 主要是由北部的小部分区域向中部以及东部一些琐碎地方转入; 水域, 林地的增长平稳, 主要由耕地转入。 建设用地与耕地小部分减少, 与“ 对耕地实行特殊保护和用途管制, 严格控制耕地转为林地、 园地等其他类型农用地。 ” 的“ 退耕还林” , “ 减量发展” 的政策有关。

(2) 2010年— 2020年的土地利用转移矩阵表明: 水域, 林地变化不大, 转化的面积相对较小。 建设用地与耕地、 草地变化相对较大, 主要是向耕地与林地进行转化。

(3) FLUS模型可以很好预测未来土地利用情况。 在四种情景的模拟下, 草地都有着不同程度的退化, 除了自然情景下的建设用地扩张程度大以外, 而其他的土地利用类型对比草地, 变化程度相对平稳。 这其中绿色低碳情景下的模拟状况更加接近真实的土地利用变化情况, 草地的退化程度相对于其他三种情景, 缓慢减少。 草地的退化原因很大可能是随着经济的发展, 城镇化进程加快, 建设用地不断扩张导致的, 另外还与“ 大城市病” 的城市热岛效应、 环境的破坏等多因素相关, 因此本文得出的结论只能从大方向预测昌平区土地利用转移的情况, 具体的转化数据还要与人文、 社会、 经济等因素相结合得出。

在使用FLUS模型进行耦合与预测时, 因数据定性原因导致选取的驱动力因子有限, 即仅选取了土地利用转换所涉及到的8个因子, 如果在此基础上引入当时的政策、 人口、 经济、 社会等定性因子, 结果会更准确, 但很多定性因子因量化不准确等原因, 不能够很好的与其他定量因子相结合, 也在很大程度上限制了定量的研究。 接下来努力寻找适合的算法, 以期进一步提升预测精度。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|