作者简介: 吴瑞鹏, 2005年生,中国计量大学光学与电子科技学院本科生 e-mail: 2965513454@qq.com

中阶梯光栅光谱仪是一种拥有高光谱分辨率的光谱仪, 其性能易受环境因素影响, 轻微的扰动即可引发光斑漂移现象。 为了保障中阶梯光栅光谱仪的光谱分析精度, 光斑坐标精确定位成为仪器开发的关键。 此外, 中阶梯光栅光谱仪探测动态范围大、 光谱范围广, 传统单次曝光模式难以在避免信号过饱和的同时实现探测器动态范围的有效利用。 针对上述技术瓶颈, 提出一种多曝光累计融合法采集并处理谱图。 相机在不同曝光时间下自动捕获谱图并处理, 筛选保存符合条件的谱图, 通过图像合并结合动态阈值处理实现去噪和光斑质心精准识别。 实验结果表明, 采用该方法可以有效获取光斑信号, 避免过曝影响, 有效解决了噪声光斑的干扰。 与传统高动态范围采集方法相比, 该方法优势在于兼顾弱信号探测与强信号防过曝。 这项研究为光谱采集及处理提供了新的自动化思路。

The echelle spectrometer, known for its high spectral resolution, is highly sensitive to environmental disturbances, with even minor fluctuations capable of inducing spot drift. Ensuring reliable spectral analysis, therefore, requires precise localization of the spot centroid. However, the instrument's wide dynamic range and broad spectral coverage pose challenges for conventional single-exposure methods, which often fail to exploit the detector's capacity while avoiding signal saturation fully. To overcome these limitations, this study introduces a multi-exposure cumulative fusion method for spectral acquisition and processing. Spectra are automatically captured at varying exposure times, filtered to retain valid frames, and subsequently merged with threshold-based processing to achieve both denoising and accurate centroid identification. Experimental results confirm that the proposed approach effectively prevents overexposure, reduces noise interference, and enables accurate spot signal detection. Compared to traditional high dynamic range acquisition methods, the proposed approach offers the advantage of balancing weak signal detection and preventing strong signal saturation. This work provides a robust and automated solution for advancing spectral data acquisition and processing.

在现代科学研究与工业检测等众多领域, 物质元素分析至关重要。 中阶梯光栅光谱仪凭借着其光谱分辨率高、 光谱范围宽等优点, 在光谱检测领域有重要的地位, 可实现原位、 无损、 高区分度等众多优点吸引着大量学者的关注; 可以很好的应用于天文观测[1]、 环境监测、 材料分析[2]、 生物医学等尖端领域。 中阶梯光栅这一概念早在20世纪40年代就已提出, 我国于1995年成功研制出首台中阶梯光栅光谱仪。 受制于制作困难和中阶梯光栅制造工艺不成熟因而商品化进程缓慢; 直至光刻技术[3]和离子束刻蚀技术[4]的应用, 光栅制造取得重大突破, 结合交叉色散[5]系统的创新设计, 有效解决了不同阶次光谱重叠的问题, 随着技术的更新完善, 中阶梯光栅光谱仪趋向自动化和智能化发展。

传统中阶梯光栅光谱仪的谱图采集大多采用面阵相机和长曝光, 这种方法需要相机位深高, 保证能探测到弱信号的同时较强的光斑不饱和, 大幅增加了仪器的开发成本。 为了探测弱信号, 一般让相机在高曝光下工作, 此时强光斑信号会产生过曝问题, 无法准确定位光斑质心的位置; 仪器结构以及外部环境所带来的信号噪声也会随着曝光时间增大而变强, 部分与弱信号相当的噪声可能会被误判为光斑信号, 这些误差将直接影响二维谱图波长标定及仪器分辨率。 2011年, 赵晓琳等[6]提出一种自适应精确调节CCD曝光时间的方法, 通过FPGA调整驱动时序, 延长脉冲的方式实现曝光时间的调节; 2012年, 何淼等[7]提出了中阶梯光栅光谱仪信号光斑位置的质心提取算法, 通过搜索信号光斑探测窗口进行光斑判读以及光斑质心的计算, 在运行精度方面有了很大提升, 但是算法运行效率有待提升。 这些方法都没有彻底解决曝光时间选择、 大动态范围探测和光斑质心精确识别之间的矛盾。

鉴于此, 本研究在分析中阶梯光栅光谱仪谱图采集的基础上提出了一种多曝光累计融合法, 通过在不同曝光时间下捕获多张谱图解决光斑过曝问题, 利用多图融合叠加保证了光斑质心提取的精度。 为了提高光谱采集自动化程度, 编写相机自适应曝光控制算法, 动态确定最佳初始曝光参数, 对所保存谱图进行多帧数据叠加。 本方法提高了光斑质心定位精度, 解决了动态范围与曝光时间之间的矛盾, 提升了弱信号的探测能力, 与传统的高动态范围采集技术[18]相比, 本文提出的多曝光累计融合法在无需高位深探测器的情况下即可实现动态范围扩展, 为自动化数据采集与处理提供了新思路。

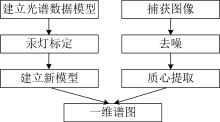

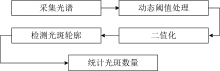

谱图信息处理的核心是将面阵探测器采集到的二维图像信息转化为横纵坐标分别为波长和光强的一维谱图信息, 其主要任务之一是提高光谱数据的质量, 消除仪器和测量过程中的噪声干扰, 提高光谱分辨率和信噪比。 谱图处理流程涵盖多个环节, 原始光信号通过去噪、 质心提取再与汞灯标定所建立的新谱图数据模型做匹配, 得到一张一维谱图信息, 如图1所示。

光谱信号采集过程如图1右侧流程所示, 未知光源入射光经过入射针孔进入仪器后, 经准直镜后入射到中阶梯光栅, 光束经反射棱镜横向色散, 最终聚焦在CMOS相机处, 通过CMOS相机模块按实验所需高效捕获光谱图像; 在信号预处理阶段, 由于谱图中绝大部分光斑是背景噪声, 少部分是有效信号经交叉色散汇聚在探测器上的弥散斑, 这些光斑对应的像素值一般大于背景噪声的像素值, 因此只要建立合适的阈值处理算法就能规避背景噪声所带来的信号干扰, 最后将所有符合要求且进行去噪[8, 9, 10]处理后的谱图叠加, 就可以找到一个唯一的光斑质心, 即灰度值最大处。

谱图模型构建过程如图1左侧流程所示, 先根据设计参数构建一个理论谱图数据模型, 再通过拍摄汞灯谱图进行校准。 由于汞灯发出的光谱线分布均匀且覆盖范围广, 光谱特性稳定, 具有明显的特征波长, 因此在实验过程中选择汞灯作为入射光源, 汞灯入射所得到的实际光谱线在检测器上的位置与理论位置的偏差通过最小二乘法拟合后可得到经校正的谱图新模型。

最后将未知光源入射光所得到的光强矩阵与经过拟合校正所构建的新谱图数据构建模型, 即可获得横纵坐标分别为波长和光强的一维谱图。

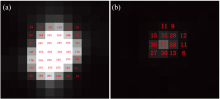

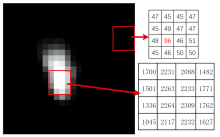

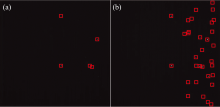

中阶梯光栅光谱仪二维谱图[11]的光斑信号分布如图2(a) 所示, 其显著表现为高空间分辨率与宽动态响应特性。 基于交叉色散原理的谱图还原模型如图2(b)所示, 二维谱图呈现出独特的带状分布, 通过中阶梯光栅的主色散与棱镜的交叉色散协同作用, 将入射光按波长-级次双重维度分离, 形成了一系列平行光谱带, 各光谱带表征了特定光谱级次自由区内波长的分布位置与范围。

| 图2 二维谱图 (a): 原始谱图; (b): 谱图还原模型Fig.2 Two-dimensional spectrum (a): Original spectral diagram; (b): Spectral reduction model |

中阶梯光栅的高分辨率特性使得一维谱图能够将不同波长的光精细地分离, 在有限的波长范围内展现出众多的光谱线, 光谱峰表征该波长处光强度的相对大小, 峰宽则与能级跃迁、 仪器分辨率等因素有关。

针对中阶梯光栅光谱仪谱图高空间分辨率和宽动态响应范围的特点, 要求其探测器具有极弱信号探测能力并有大位深。 但现有谱图处理技术在光谱信号采集环节存在显著效率瓶颈, 具体表现为单次曝光模式下光斑信号数据捕获损耗大且动态范围受限, 选择短曝光时间无法探测弱信号, 选择长曝光时间探测弱信号时又往往位深无法满足以至较强信号出现过饱和现象。 因此, 为了提升谱图采集速度, 解决位深难以满足动态范围的问题, 改善光斑质心提取精度, 本研究提出了一种多曝光累计融合法。

光斑质心[7]是光学系统中光斑图像强度分布的中心位置, 谱图数据采集的核心是精确获取光斑质心坐标并实现全信号覆盖。 在构建一维谱图的流程中, 曝光参数[6]的优化设置与光斑质心坐标定位的精度将直接影响一维谱图的准确性。 对于绝大部分位制相机, 单次曝光模式无法兼顾强度差异显著的多个光斑, 易造成有效信息缺失。 针对上述问题, 为了谱图采集的普适性与降低仪器研发成本等目的, 实验采用八位位深的相机, 光强动态范围0~255, 若谱图中单个光斑内出现像素值达到255, 说明此光斑已经饱和, 若单个光斑内出现两个以上像素饱和则视为过曝。 本文提出的多曝光累计融合法, 通过动态调整曝光时间, 分别捕获弱、 中、 强信号光斑, 有效提高信号数据利用率, 将不同曝光时间下的有效谱图智能叠加, 既扩展了动态范围, 又可抑制随机噪声干扰。

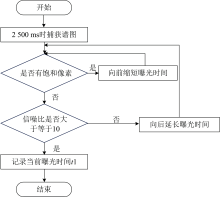

用于中阶梯光栅光谱仪的多曝光累计融合法, 采用FPGA时序控制架构实现CMOS相机自动化曝光管理。 为适配复杂应用环境下的光谱检测需求, 采取二分搜索策略迭代调整初始曝光时间, 给定总曝光时间范围0~5 000 ms为搜索区间, 初始捕获时间t0=2 500 ms, 每捕获一张谱图, 会由后台程序进行自动化判读: 若识别到当前谱图中无饱和像素, 则向后延长曝光时间; 若检测到饱和像素, 则向前缩短曝光时间。 由于光斑信号的检测阈值与信噪比[12]有关, 信号强度必须大于噪声强度, 考虑在实际应用中的可靠性, 设定信噪比大于等于10, 信号能被可靠检测提取, 同步结合像素值与信噪比, 在无像素达到饱和且光斑信噪比高于临界阈值条件下, 将这个时间作为实验的初始捕获时间t1, 该方法通过软硬件协同创新, 提升了谱图采集的效率。

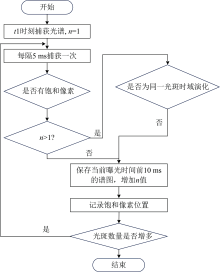

在确定初始曝光时间后, 系统进入动态光谱采集阶段, 测试发现, 仪器采用5ms为时间间隔进行递增曝光, 能够有效避免探测器响应不均匀。 CMOS相机自动捕获并进行实时判读, 其核心处理逻辑: 检测谱图中是否有饱和像素, 若有则分为两种情况: (1) 若首次检测到光斑内存在饱和像素, 直接保存当前曝光时间前10 ms的光谱图, 规避初始过曝风险; (2) 非首次检测到光斑内存在饱和像素, 此时也分两种情况: ①若当前饱和像素与之历史光斑的空间距离相差不超过5个像素, 即可认为此饱和像素为同一光斑的时域演化, 不保存当前谱图。 ②若检测到的饱和像素超出空间距离阈值, 判定为新饱和光斑, 保存当前曝光时间前10 ms的光谱图。 需要指出的是, 以上方法在一般环境扰动下能有效区分光斑的时域演化, 但在个别极端情况下导致光斑距离超过阈值的情况易将同一光斑误判为“ 新饱和光斑” , 因此为进一步提升谱图采集的准确性, 在空间距离判定的基础上, 引入光斑特征判读, 若光斑在曝光中特征保持一致, 即使空间距离超过5个像素, 仍判定为同一光斑的时域演化, 避免谱图采集冗余及有效信号丢失。

| 表1 不同曝光时间下的强度 Table 1 Intensities at different exposure times |

在光斑数量检测环节, 针对噪声与弱信号难以区分的问题, 采用动态阈值处理实现光斑轮廓的精确识别与统计; 将低于阈值的背景区域置0, 仅保留有效光斑信号置1, 对阈值处理后的图像进行二值化[13]转换, 将所有像素值分布在0或1, 强化背景区域与有效光斑的对比度, 轮廓检测算法采用Opencv中的cv2.findContours()函数来检测二值图像中所有光斑轮廓, 通过检测到的轮廓数量统计光斑数量。 若相邻曝光时刻光斑数量增加则继续延长曝光时间以检测弱信号, 若光斑数量不再增加, 则结束捕获谱图并输出所保持的n张光谱图像进行后续的谱图处理。

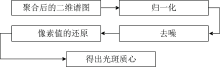

将保存的n张谱图进行像素值叠加, 生成聚合后的二维谱图。 原始数据中掺杂的噪声、 背景等干扰信息, 直接影响了谱图处理的精度与结果。 通过线性归一化[14]将像素值置于0到1之间, 从而消除量纲差异使数据具有可比性和一致性。 仪器系统内部与外部工作环境的响应会产生大量噪声数据, 噪声数据本身具有不确定性。 对分辨率要求高的数据处理需减少峰形失真, 为了改善谱图处理的质量, 采用平滑线性空间滤波对谱图进行二次处理, 通过对图像进行卷积操作[15], 对局部邻域加权平均, 能够保持二维谱图的整体结构和形状, 可以有效去除背景噪声。 最大限度去除背景噪声后, 通过反向应用线性归一化公式, 利用坐标将像素值映射回原始范围。

最后进行信号光斑的质心提取, 根据信号光斑弥散特性设置窗口判别条件, 探测窗口中包含了光斑的全部有效光强信息。 针对光斑分布形态各不相同的情况, 采用自动化窗口选择: 若光斑半高宽≤ 3像素采用离散质点模型; 若光斑半高宽> 3像素采用连续质量分布模型, 每个探测窗口仅包含一个光斑信号, 保证准确判别信号光斑的同时可以减少运算量、 提高运算效率。 光斑探测窗口的判别条件: (1) 中心像素值高于领域均值。 (2) 像素区域的像素累计值超过相邻区域总和。 满足条件的区域被判定为有效光斑, 其中心像素点为光斑的强度极大值所在像素, 从而可以得出光斑质心的坐标位置。

采用中阶梯光栅光谱仪多曝光累计融合法, 对课题组自主研发的中阶梯光栅光谱仪进行了谱图采集与谱图处理实验。 中阶梯光栅光谱仪参数如表2所示。

| 表2 中阶梯光栅光谱仪参数 Table 2 Parameters of the echelle spectrometer |

实验采用标准汞灯作为光源对多曝光累计融合法进行验证, 标准汞灯光源在紫外、 可见光和近红外区域具有一系列尖锐且特征明显的谱线, 其中, 253.7、 365.4、 404.7、 546.1和577.0 nm等典型谱线在探测器像面上呈现宽域分布, 为验证方法提供了良好的参考波段。 实验前需对仪器进行精确装调, 确保仪器光学参数与谱图数据模型相匹配, 在实验过程中, 基于多曝光累计融合法自动化选取合适的初始曝光时间, 通过连续捕获多张符合算法条件的谱图后聚合为一张谱图, 完成谱图采集后, 首先对谱图进行归一化提升光斑与背景对比度, 继而通过空间滤波去除环境噪声, 最后通过反向归一化进行像素值还原, 经处理后的二维谱图运用质心提取算法可快速高精度地获取光斑质心坐标位置。

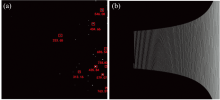

传统单次曝光模式存在短曝光漏检率高, 长曝光过曝多的弊端, 本研究采用多曝光累计融合法自动化捕获了10张不同曝光时间下的光谱图像(15、 25、 39、 70、 175、 200、 280、 341、 400和450 ms), 此方法能够捕获到不同曝光时间下的光斑信号, 确保光斑质心坐标定位准确。

| 图8 不同曝光时间下的谱图 (a): 39.165 ms; (b): 341.086 msFig.8 Spectra taken under different exposure times (a): 39.165 ms; (b): 341.086 ms |

在得到捕获的十张谱图后, 进行像素值叠加聚合成一张光谱图像, 经过归一化、 去噪、 像素值还原进行最后的光斑质心提取, 如图9所示此时寻找到光斑信号中像素最大值处即为光斑质心坐标。

选取的工作波段为200~800 nm, 选取了15个数据点, 这15个特征波长覆盖了200~800 nm的工作波段范围, 利用Hg-Ar灯标准谱图来验证本方法的波长提取精度。 各光斑波长的提取精度如表3所示。

| 表3 波长提取精度 Table 3 Wavelength extraction accuracy |

实验结果表明, 提出的多曝光累计融合法平均提取误差为0.011 nm, 偏差小于2个像素, 可将波长提取精度提升至亚像素级, 经过Hg-Ar测试实验表明, 多曝光累计融合法在采集与处理谱图过程速度快, 同时在精度上表现良好。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|