作者简介: 张 硕, 1990年生,华北水利水电大学地球科学与工程学院副教授 e-mail: zhangshuo@ncwu.edu.cn

花岗岩的风化程度是控制岩体工程地质特性与灾害风险的关键因素, 但传统评估方法存在单维度参数表征不足及侵入式采样破坏岩体完整性的缺陷。 为此, 融合化学风化指标及短波红外光谱(SWIR)技术所表征的矿物学特征, 构建了多维度花岗岩风化程度无损评价体系。 以广德市典型花岗岩风化剖面为研究对象, 结合了物理力学试验、 X射线荧光光谱(XRF)和SWIR光谱分析, 系统揭示了风化过程中元素迁移-矿物相变-力学劣化的协同演化机制。 研究表明, 不同风化程度花岗岩物理力学性质与化学风化指标的变化之间存在着明显的相关性。 STI指标与孔隙率呈现明显相关性, 而CIA、 CIX、 WIC、 WIG和Rb/Sr指标与干密度、 吸水率、 抗压强度和超声波速之间有显著的线性关系; SWIR光谱特征可动态表征矿物转化序列, 全风化层是以蒙脱石和高岭石为主的吸收特征, 强风化层呈现出蒙脱石和伊利石为主的吸收特征, 弱/微风化层显示出相似的蒙脱石和葡萄石的吸收特征, 但微风化层的蒙脱石和葡萄石的含量更低会导致吸收峰深度显著降低, 可作为弱/微风化层的鉴别特征; 矿物的光谱吸收峰形态、 深度和比值等特征与化学风化指标定量对应, 在矿物相变过程SWIR光谱显示, d1 400和 d2 200随着黏土矿物含量变多而增大, d1 400 /d1 900和 d2 200 /d1 900比值越大指示黏土矿物风化越严重。 同时吸收峰深度及其比值与可移动氧化物定义的化学风化指标比Si-Ti和Rb/Sr指标对花岗岩风化程度评估更具优势。 基于矿物相变与光谱特征协同响应构建的风化层定量划分框架的研究, 为花岗岩风化等级的快速识别与灾害风险防控提供了理论及方法支持。

The weathering degree of granite is a critical factor governing the engineering geological characteristics and disaster risks of rock masses. However, traditional assessment methods suffer from limitations in single-dimensional parameter characterization and invasive sampling that compromises rock integrity. This study integrates chemical weathering indices and mineralogical features derived from short-wave infrared (SWIR) spectroscopy to establish a multi-dimensional, non-destructive evaluation framework for granite weathering. Taking the typical granite weathering profile in Guangde City as the research object, combined with physical and mechanical tests, X-ray fluorescence spectroscopy(XRF),and SWIR spectroscopy analysis, the co-evolution mechanism of element migration, mineral phase transition, and mechanical degradation during weathering was systematically revealed. The study reveals significant correlations between the physical-mechanical properties and chemical weathering indices of granite with varying weathering degrees. The STI index exhibits a distinct relationship with porosity. At the same time, CIA, CIX, WIC, WIG, and Rb/Sr ratios demonstrate significant linear relationships with dry density, water absorption, compressive strength, and ultrasonic wave velocity. SWIR spectral characteristics can dynamically characterize the mineral transformation sequence. The completely weathered layer exhibits absorption features dominated by montmorillonite and kaolinite,while the highly weathered layer demonstrates absorption characteristics primarily composed of montmorillonite and illite. Moderately/slightly weathered layers display similar absorption features of montmorillonite and prehnite. However, the significantly reduced absorption peak depth in slightly weathered layers, resulting from lower contents of montmorillonite and prehnite, serves as a diagnostic characteristic for identifying moderately/slightly weathered layers.The spectral absorption characteristics of minerals, including peak morphology, depth, and ratio parameters, exhibit quantitative correlations with established chemical weathering indices. Spectral analysis of mineral phase transformation processes reveals that the absorption feature depths at 1 400 nm ( d1 400) and 2 200 nm ( d2 200) demonstrate positive correlations with clay mineral content. Furthermore, the characteristic ratios of d1 400 /d1 900 and d2 200 /d1 900 serve as effective indicators of clay mineral weathering intensity, with higher values corresponding to more advanced weathering stages. Compared to the Si-Ti and Rb/Sr ratios, the chemical weathering indices defined based on mobile oxides, along with absorption peak depths and their ratios, demonstrate superior performance in evaluating granite weathering intensity. The proposed quantitative classification framework, built on the synergistic response of mineral transformations and spectral signatures, provides theoretical and methodological support for rapid identification of granite weathering grades and disaster risk mitigation.

花岗岩作为地壳中分布最广泛的火成岩之一, 因其高强度和低孔隙率的特点, 长期以来被视为理想的工程地基和建筑材料[1, 2]。 然而, 在自然风化作用下, 花岗岩的物理力学性质会发生显著退化, 直接影响其工程稳定性[3, 4]。 风化程度判别的传统方法主要依赖标准贯入试验、 风化程度系数(Ky)和波速比等物理力学参数测试。 因花岗岩风化壳顶部存在沉积覆盖时, 标贯击数因为杆长修正误差导致层位误判, 造成浅层残积土被误判为全风化层[5]; 风化对岩石的影响也可归因于对其强度的削弱, 可利用风化岩石单轴抗压强度与新鲜岩石单轴抗压强度的比值(Ky)进行分级, 但此法对试样形态的标准化要求较高, 强烈风化的岩体因结构完整性丧失难以满足制样条件[6]。 超声波测试得出的波速比(Kv)可划分岩石风化程度, 岩石节理裂隙的发育程度会直接影响岩体波速, 但矿物风化导致的波速异常与物理力学性能衰减并不同步[7, 8]。 岩石物理力学试验普遍存在复杂, 周期长和经济成本高等问题。

风化作用的本质是岩石与外界环境(水、 氧气、 生物等)的化学交互过程, 直接表现为原生矿物通过溶解、 水解、 氧化等反应发生的矿物相变, 并伴随元素的迁移与再分配[9, 10]。 鉴于此, 使用X射线荧光光谱(XRF)进行岩石样品主成分测试则相对简单, 且部分元素的地球化学指标具有广泛的适用性, 通过检测花岗岩中的主量元素和微量元素的丰度变化, 可定量表征风化过程中的元素迁移规律。 Nesbitt提出化学蚀变指数CIA, 用于定量评价长石的化学风化程度, 该指数通过计算Al2O3与不稳定氧化物的比值, 表征长石向黏土矿物的转化程度[11]。 Garzanti后续在CIA的基础上提出了修正化学蚀变指数CIX, 用于降低碳酸盐矿物给风化评估带来的不确定性[14]。 此外, Cloman提出科尔曼风化指数WIC, 用活动元素的氧化物和不活动元素的氧化物的摩尔比值定义风化程度[13]; 而Gong改进并提出花岗岩风化指数WIG, 主要用于定量评估花岗岩类和酸性火成岩风化程度的地球化学指标, 其数值越小, 表明岩石的风化程度越高[14]。 Jayawardena等提出了硅钛指数Si-Ti(STI)的归一化方程, 将氧化物的相对变化整合为一个介于0-1的指标, 反映了硅酸盐矿物的分解程度, STI值越低, 表明岩石经历了强烈风化[15]。 Dasch的研究表明岩石风化碎屑中的Rb/Sr比值大小与风化程度呈正相关关系[16]。 然而XRF难以直接识别矿物相变, 这限制了其在矿物学尺度风化机制解析中的应用[17]。 同时, 地球化学指标的建立要求风化基岩的化学成分相对单一, 基岩的化学组成变化较大时, 则无法将基岩的化学组成变化与风化作用引起的化学变化区分开来[18]。 此外, 风化过程具有连续性, 单一参数难以全面表征风化过程的时空异质性[19]。 而短波红外光谱在1 300~2 500 nm波段会对花岗岩中含羟基的黏土矿物和水分子的振动谱带具有特异性响应[20], 形成明显的吸收峰, 其深度与矿物含量呈正相关[21, 22, 23, 24]。 对于母岩是花岗岩质而言, 风化过程中母岩所含长石、 云母风化形成的黏土矿物集合可以提供风化信息, 可表征风化强度的变化, 并在一定程度上避免基岩化学组成的影响。

现有研究多聚焦单一技术指标与力学参数的相关性分析, 缺乏多尺度数据融合模型, 并且基于矿物演变特征的化学-力学耦合机制有待进一步探讨。 这种“ 数据孤岛” 现象导致现有方法难以全面解译风化过程的多维响应。

以安徽广德市抽水蓄能电站中典型花岗岩风化剖面为研究对象, 通过整合XRF元素分析、 SWIR测试及物理力学试验的多源技术手段, 解析风化指标与SWIR矿物光谱特征对风化梯度的多指标协同响应的变化规律, 揭示元素迁移-矿物相变-力学劣化关联机制, 分析多技术协同应用下风化层特征的变化规律, 构建花岗岩风化程度的多维度诊断方法, 突破传统物理力学指标的单维评价局限性, 构建适配工程地质背景的风化等级判别体系, 为工程地质安全防控提供科学支撑。

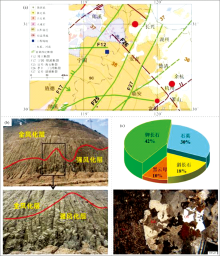

如图1(a)所示, 安徽广德抽水蓄能水电站工程区岩体风化主要受岩性、 地质构造及地下水活动控制。 岩性以燕山晚期(γ δ )侵入的花岗斑岩和斑状花岗岩为主, 其抗风化能力相对较弱, 风化程度呈现明显空间分异。 如图1(b)所示, 全、 强风化岩体分别在山顶、 缓坡带及公路边坡处发育显著, 而沟底与陡峭山坡则以弱风化岩体出露为主。 样品取自工程区钻孔岩芯, 识别出四个风化等级, 从微风化(Ⅰ 级)到全风化(Ⅳ 级), 经薄片鉴定为花岗斑岩, 具块状构造和斑状结构, 矿物组成为钾长石42%、 石英30%、 斜长石18%及黑云母10%。 其中, 钾长石和斜长石已普遍发育泥化, 石英为无色透明他形粒状[如图1(c)]。

依据《水利水电工程岩石试验规程》, 对不同风化等级的花岗岩试样开展了五项工程特性测试: 有效孔隙率(ne)、 密度(ρ )、 纵波速度(Vp)、 吸水率(W)及单轴抗压强度(σ c)。 每个风化等级至少制备3个试样进行物理力学试验。 其中, 吸水率测试将试样浸入水中进行, 但鉴于全风化花岗岩风化程度高、 浸水易崩解的特性, 其吸水率测试仅采用1 h浸泡时间。 有效孔隙率测试通过将浸水饱和的试样置于105 ℃烘箱中烘干, 计算饱和与烘干状态的质量差(即孔隙水质量)并除以水的密度得到孔隙体积, 最终由孔隙体积除以试样总体积计算得出。 对于单轴抗压强度和纵波速度测试, 选取不同风化程度的原状样品, 制备成直径50 mm和高度100 mm的圆柱体试件以开展相关试验。

为测定不同风化程度花岗岩样品的化学组成, 利用Axios 波长色散型X射线荧光光谱仪(XRF)对未经扰动的原状花岗岩试样在恒温25 ℃、 恒湿65%相对湿度(RH)条件下进行测试。 测试前称取适量样品, 使用球形研磨器对风化样品研磨至200目的粉末, 称取10 g研磨均匀后的样品加入少量硼酸放入压片模具中制成完整无裂痕的圆片。 XRF光谱仪预热1 h后将制备好的圆片样品上机进行定性和定量分析, 获得对应不同风化等级花岗岩的化学元素及氧化物含量均值, 进而计算不同风化原状样品的化学风化指标。

SWIR光谱的测试仪器为CSD350C型便携式矿物分析光谱仪, 光谱范围为350~2 500 nm, 1 000~2 500 nm区间内分辨率≤ 6 nm, 采样间隔1 nm, 波长精度≤ 0.5 nm, 波长重复性≤ 0.1 nm。 试验前需用软毛刷轻扫不同风化程度原状样品表面, 避免外界的水分子和灰尘对SWIR测试造成影响, 仪器预热5 min后使用标准白板校准仪器, 并每10 min重新校准以确保数据稳定性与准确性, 最终得到不同风化原状花岗岩的反射光谱曲线。

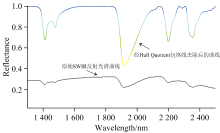

使用The Spectral Geologist光谱地质专家(TSG)将SWIR反射光谱进行包络线去除处理(Hull Quotient), 包络线去除模型是将原始反射光谱曲线上的值除以其包络线上对应的值, 将光谱曲线吸收特征强烈的波段进行转换, 该模型可由式(1)和式(2)获得。 经过Hull Quotient包络线去除后的光谱吸收带更加明显, 光谱曲线中缓慢变化的基线被去除, 无特征吸收的区域整体“ 归一化” 到接近1的水平, 在原始光谱中可能被基线掩盖的小峰在处理后也会表现为明显低于1的凹陷状态。 不同样品的光谱经处理后, 可消除整体强度差异, 仅保留特征峰的相对形状和位置, 便于识别相同物质或分析成分差异。 如图2, 经过Hull Quotient包络线去除后的曲线在1 400、 1 470、 1 900、 2 200和2 350 nm处有吸收特征, 相比于原始反射光谱曲线, 其在1 470、 2 200 和2 350 nm 处的吸收峰则更为明显。 若光谱中的不同矿物存在相似特征, 需结合人工核对与解译以准确判定矿物种类。 为降低实验的随机误差, 对每种风化程度样品各测试40次并取吸收峰深度的均值作为拟合依据。

式(1)和式(2)中: λ j为第j波段波长; Rc(λ j)为波段j的包络线去除值; R(λ j)为波段j的原始光谱反射率; Rstart和Rend分别为光谱曲线初端和末端的原始光谱反射率; λ start和λ end分别为光谱曲线初端和末端的波长。

2.1.1 物理力学指标的结果

花岗岩风化过程中, 物理力学性质随风化程度加剧呈规律性劣化。 由于风化作用导致矿物分解, 密度从微风化层的2.68 g· cm-3 降至全风化层的1.86 g· cm-3; 孔隙率从1.21%升至39.8%, 反映岩石的致密性下降。 吸水率从0.56%增至8.36%, 这与孔隙率直接相关, 表明岩石的孔隙连通性逐渐增强, 水更易渗入并影响岩石稳定性。 超声波速从微风化的4 583 m· s-1降至全风化的767 m· s-1, 反映矿物演变导致内部结构疏松和传播路径受阻。 岩石抗压强度从156.5 MPa骤降至全风化层的0.063 MPa, 这意味着全风化花岗岩已基本丧失承载力, 物理状态接近松散土体, 工程性质发生根本性转变(表1)。

| 表1 不同风化程度花岗岩的物理力学测试结果 Table 1 Test results of physical and mechanical properties of granite with different weathering degrees |

2.1.2 元素迁移特征及化学风化指标分析

XRF分析结果表明(图3和图4), 石英因高度稳定的化学性质, 在风化过程中仅发生物理破碎而保持化学组成不变。 虽然长石类矿物分解会导致SiO2总量减少, 但石英体积的显著缩减使Si元素的残留富集, 这归因于SiO2的低溶解度、 慢迁移速率以及高岭石形成初期对Si4+的吸附作用[26, 27]。 Si、 Al、 K、 Na等元素主要赋存于石英和长石类矿物中, 这些元素的含量变化实质上受控于钾长石和斜长石的化学风化过程[28, 29]。 根据原生矿物风化序列, 将风化花岗岩分别划分为黑云母、 斜长石和钾长石三个风化阶段。 黑云母[K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2]风化阶段会优先水解释放K+、 Mg2+[式(3)], 由于淋滤作用导致K2O和MgO含量持续减少, 同时转化为高岭石[Al2Si2O5(OH)4][30]。 Fe2+在氧化环境下形成针铁矿[FeO(OH)]等稳定氧化物导致富集, 使Fe2O3含量增加, 标志着次生黏土矿物的形成。 斜长石风化阶段, 主要由结构疏松的钙长石(CaAl2Si2O8)和钠长石(NaAlSi3O8)组成的斜长石在风化过程中呈现一致降低趋势[式(4)和式(5)], 导致CaO和Na2O大规模溶解淋失, 最终造成Ca、 Na元素持续减少, 而高岭石[Al2Si2O5(OH)4]的含量增加[31, 32]。

2K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2+14H2O+2CO2+O2→ Al2Si2O5(OH)4+6FeO(OH)+6Mg2++2K++

CaAl2Si2O8+2CO2+3H2O→ Al2Si2O5(OH)4+Ca2++

2NaAlSi3O8+2CO2+11H2O→ Al2Si2O5(OH)4+2Na++

在钾长石(KAlSi3O8)风化阶段, 钾长石开始参与水解反应[式(6)][33], 而斜长石风化阶段释放的Al3+和 Si4+等活性离子, 加速长石类矿物向伊利石的转化, 形成指示风化进程的矿物序列。 Al元素因斜长石和钾长石风化阶段中释放Al3+呈现出持续增大的趋势, 最终表现为Al2O3含量呈渐进式积累。 同时, K2O和MgO因黑云母和钾长石分解而持续流失。 然而, 淋失的K+可能通过促进伊利石的形成间接参与高岭石化过程[式(7)][34], 但该过程主要发生于成岩阶段而非表生风化环境, 因此K2O含量变化需结合矿物相变综合分析, 不可单一表征风化强度。

KAlSi3O8+2CO2+11H2O→ Al2Si2O5(OH)4+2K++

Al2Si2O5(OH)4+KAlSi3O8→ KAl3(Si3Al)O10(OH)2+2SiO2+5H2O (7)

在花岗岩风化过程中, 元素迁移与化学指标变化呈现规律性特征。 P元素因原生含磷矿物分解而绝对含量减少, 随风化程度加深, 云母、 长石等矿物大量淋失, 虽含磷矿物也部分溶解, 但其含量的相对比例呈现增大的趋势。 Ca、 K、 Na、 Sr元素通常赋存于斜长石和钾长石中, 而Al、 Rb、 Ti、 Mn和Zr元素在风化壳中富集。 由于风化造成长石类矿物分解, Na、 K、 Ca 等碱性元素及其氧化物被优先淋滤, 而Al2O3因黏土矿物富集而含量增加, 从而造成CIA和CIX显著上升, WIG和WIC明显降低。 STI则因Al2O3/TiO2比值增大, SiO2/TiO2降低而降低。 同时, 主、 微量元素的比值与氧化物计算的化学风化指标的应用原理相似, Sr元素主要赋存于斜长石和碳酸盐矿物等含钙的矿物中, Rb元素主要赋存于钾长石等含钾矿物中。 通常使用风化过程中迁移性差异较大的微量元素来反映化学风化程度, 而富Sr矿物比富Rb矿物更不耐风化, Sr元素在化学风化过程更倾向于迁移或淋失, 因此微量元素的风化指标Rb/Sr可以很好的反应风化程度[35]。

整体上, 根据花岗岩原生矿物风化序列, 依次为黑云母、 斜长石和钾长石三个风化阶段, 其反映了化学风化的递进性, 而原生矿物的淋失与Al2O3富集共同构成风化产物的动态平衡体系, 揭示了化学风化指标中元素迁移与矿物相变的动态耦合机制。

| 表2 化学风化指标计算值及等级划分对照表 Table 2 Chemical weathering index calculation value and grade division comparison table |

2.1.3 物理力学指标和化学风化指标的相关性

岩石密度取决于矿物演变、 结构和岩石孔隙率等因素, 原生矿物的流失和次生矿物的生成会导致更疏松的岩石结构和更高的孔隙率, 岩石整体的密度也会随之降低, 密度与化学风化指标之间的关系良好(R2=0.99)。

不同风化程度花岗岩的孔隙变化揭示了化学风化通过改变岩石矿物组成和微观结构, 进而影响其宏观物理力学特性。 化学风化指标与孔隙率相关性较弱, 其主要原因在于化学风化对孔隙率的双重作用机制[37], 一方面, 化学风化通过原生矿物的淋失可增加孔隙率; 另一方面, 次生矿物的生成又会充填相对有限的孔隙空间造成孔隙率减小, 两种动态调整过程, 导致孔隙率相关性降低。 此外, 化学风化对孔隙率的显著影响可能存在阈值效应, 即仅在风化强度达到临界值后, 矿物溶解量或次生矿物生成量超过某一阈值, 孔隙率的改变才会凸显; 而在风化初期, 孔隙率可能更多受物理作用或原岩性质控制, 从而削弱了两者的关联性。 对于可移动氧化物定义的风化指标, 这种多因素的耦合作用可能导致与化学风化指标与孔隙率的相关性较差(R2=0.67)。

吸水率能够直接反映黏土矿物的数量, 黏土矿物因吸水易膨胀, 随着风化程度的增加, 岩石的吸水率也会随之增多[38]。 该指标与化学风化指标具有较强的线性相关性(R2=0.976)。

纵波速度受矿物, 密度, 孔隙率和各向异性等许多因素影响。 原生矿物随着风化被黏土矿物所取代, 有助于增加节理裂隙, 最终导致岩石的非均质性、 较低的密度和波速。 基于纵波速度对岩石风化过程中结构劣化和次生矿物富集的高敏感性, 化学风化指标都与Vp之间有很强的相关性(R2=0.974)。

抗压强度与化学风化指标呈现显著相关性(R2=0.982)。 在化学风化进程中, 以长石、 云母为代表的高硬度原生矿物会逐渐转化为低硬度的黏土次生矿物, 原生矿物间的刚性接触被黏土矿物间的柔性胶结替代[39]。 黏土矿物不仅自身强度显著低于原生矿物, 其高吸水性和膨胀性还会削弱黏土矿物间的摩擦力[40], 进一步加剧风化花岗岩力学性能的衰减, 印证了力学劣化是化学组分改变和物理结构损伤协同作用的结果。

通过分析化学指标与风化花岗岩物理力学参数的相关性, 发现不同指标在工程特性表征中呈现出差异化特点。 STI与孔隙率呈现显著相关性(R2=0.962), 其作用源于该指标专门针对Al2O3和SiO2在风化中的迁移规律, 能够直接反映物理和化学风化所导致的矿物流失和黏土矿物的生成过程, 这种化学组分的动态变化正是孔隙结构演化的本质。 而在工程特性预测方面, CIA、 CIX、 WIC、 WIG和Rb/Sr比值展现出了更广泛的实用价值, 这些指标与干密度、 吸水率、 抗压强度和超声波速之间有显著的线性关系, 这种多元相关性源于它们可以对长石中K2O、 Na2O等易溶组分流失及黏土矿物相对富集过程的综合表征, 能够系统反映元素迁移-矿物相变-物理力学劣化的协同耦合过程。

根据拟合结果建立了化学指标与物理力学参数的量化关系, 为快速评估风化程度提供了双参数判定体系, 构建了基于主成分分析的工程风化等级判别方法, 为花岗岩风化等级判定提供了有效依据。

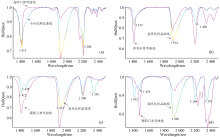

根据薄片鉴定和化学风化指标的结果研究表明, 从深部基岩至地表的全风化层, 黏土矿物含量显著增加。 而黏土矿物种类也随风化程度不同而变化, 存在矿物相变时序演化过程, SWIR光谱根据不同矿物基团的光谱特征, 对不同风化过程矿物有效识别的基础上探讨矿物相变的连续性。 如图6, SWIR光谱是风化样品中多种矿物综合叠加的结果, 不同的矿物中的相应基团分别对应不同吸收带。 1 400 nm附近反映的是H2O和OH的叠加峰, 1 900 nm处反映的是H2O的吸收峰, 而2 200~2 400 nm处则是含Al— OH、 Fe— OH和Mg— OH矿物的吸收峰。

全风化花岗岩的SWIR光谱在1 400和2 200 nm处显示出较为尖锐的高岭石双吸收峰特征[图6(a)], 可作为识别花岗岩全风化阶段的关键光谱标志。 此外, 1 900 nm处较深的吸收峰表明蒙脱石含量较高, 反映出样品中黏土矿物以蒙脱石和高岭石为主, 并且随着风化程度增加, 高岭石和蒙脱石含量明显增加, 指示出局部区域已遭受剧烈的风化作用, 预示潜在更严重的风化进程启动, 对风化趋势有着潜在指示。

强风化层与全风化层的SWIR光谱存在显著差异, 全风化层样品有高岭石的标志性双峰特征, 而强风化层样品在1 400、 1 900、 2 200和2 340 nm附近呈现典型的伊利石单峰吸收特征[图6(b)], 并无双峰特征。 同时1 900 nm处有较深吸收峰深度表明强风化层以蒙脱石为主, 含有少量的伊利石, 高岭石含量的显著降低导致次峰消失, 这种光谱差异揭示了两者的风化程度及黏土矿物组合的本质区别。

弱风化层SWIR光谱具有葡萄石和蒙脱石的混合吸收特征[图6(c)], 1 470和2 350 nm处为葡萄石的特征峰, 同时在1 400和1 900 nm处有较为展宽的吸收带, 说明弱风化层中黏土矿物以蒙脱石为主且伴有少量的葡萄石, 该层尚未形成黏土矿物的富集现象但已有潜在的风化趋势, 可作为弱风化层的鉴别特征。

微风化与弱风化层的光谱曲线在形态上具有较高相似性, 均呈现蒙脱石和葡萄石的典型吸收特征, 但微风化层的吸收特征显著低于弱风化层[图6(d)], 反映出次生矿物含量极少, 其矿物组成已趋近于新鲜花岗岩基。 这些独特的光谱特征可作为区分弱风化和微风化层的标志。

风化花岗岩剖面中次生黏土矿物以蒙脱石、 伊利石和高岭石为主, 其短波红外反射光谱在1 400和2 200 nm波段附近会形成吸收峰, 而吸收峰深度可有效表征黏土矿物总体含量程度。 如表3所示, 随着风化程度的增加, 吸收峰深度及其比值呈增大趋势。 微/弱风化层在这两处的吸收峰深度显著低于全/强风化层, 与前文中风化程度低、 黏土矿物总量少的特征一致, 表明黏土矿物吸收峰深度与风化程度存在定量响应关系。 1 900 nm附近吸收峰成因机制在不同风化层存在差异, 全/强风化层中1 900 nm附近吸收峰深度(d1 900)主要由较高的黏土矿物含量引起, 且与风化程度呈正相关; 弱/微风化层中d1 900主要反映蒙脱石中水的存在, 深度变化与蒙脱石含量波动密切相关, 风化过程中蒙脱石含量呈阶段性显著增加。 分析表明, 1 400和2 200 nm附近吸收峰深度(d1 400和d2 200)随风化程度增加显著加深, 可作为高岭石丰度的敏感指标, d1 900反映花岗岩风化中前驱矿物信息, 故d1 400/d1 900和d2 200/d1 900比值可表征风化作用强度, 该比值越大, 风化越强, 表明通过次生矿物短波近红外光谱信息可表征风化程度强弱。

| 表3 不同风化程度样品的吸收峰深度及其比值统计 Table 3 Statistical table of absorption peak depth and its ratio of samples with different weathered degree |

如图7所示, SWIR光谱测得的次生矿物吸收峰深度及其比值与Rb/Sr、 STI之间存在良好的相关性, 但其与CIA、 CIX、 WIC 和 WIG展现出更强的相关性, 这种现象表明以Na2O, K2O等活性组分为基础的化学风化指标能够更灵敏的响应黏土矿物组合及其含量变化, 这种耦合关系本质上源于黏土矿物形成过程中元素地球化学行为的协同演化, 次生矿物的波长及吸收峰深度所代表的矿物学意义与Ca2+和Na+等易迁移元素的淋失程度及Al3+和Fe3+等惰性元素的相对富集存在高度联系, 揭示了风化过程中矿物的动态演变。

花岗岩风化是一个由化学风化主导、 物理力学性质随之响应的岩体劣化过程。 原生矿物的序列性水解与淋失是导致元素迁移和次生黏土矿物生成的根本原因。 化学风化指标定量描述了风化程度的变化, 其指标的有效性源于它们对活动元素淋失和黏土矿物富集的敏感响应。

风化花岗岩的物理力学劣化则是由矿物相变直接导致的必然结果。 原生矿物溶解产生初始裂隙, 次生黏土矿物的生成伴随体积膨胀和微裂隙发育, 共同造成孔隙率显著提高, 岩石密度系统性下降。 而孔隙率增加和黏土矿物的亲水性导致吸水性急剧上升, 更易诱发膨胀软化, 岩石强度劣化等水岩作用。 并且随花岗岩风化程度加剧, 其结构疏松化和原生矿物被次生黏土矿物替代共同导致了纵波波速下降, 由于原生矿物的骨架结构破坏和黏土矿物的低强度、 低摩擦特性, 使得岩石单轴抗压强度呈现大幅下降。 这种物理力学强度的劣化标志着岩石从具有承载力的岩体彻底转变为接近类土性的松散堆积物, 工程性质发生质变。

化学风化指标与物理力学参数之间的高度线性相关性, 是反映“ 化学驱动-矿物相变-物理力学响应” 耦合机制的最有力定量证据, 也为花岗岩风化程度的多维诊断提供了有效依据。 同时, 与孔隙率的相关性较弱的现象恰恰反映了化学风化对孔隙率双重作用机制的复杂性以及物理风化在特定阶段贡献更大, 凸显了多因素耦合分析的必要性。

SWIR光谱特征提供了矿物相变时序演化的直接证据, 这种矿物组成的转变是连接微观化学过程与宏观物理力学性质的核心环节。 风化花岗岩所含黏土矿物如高岭石、 伊利石、 蒙脱石和葡萄石是花岗岩基岩在表生条件下经风化作用的产物, 分别形成于风化作用的不同阶段。 一般认为高岭石是强烈风化作用的最终产物, 而其他黏土矿物往往是形成高岭石的前驱矿物, 所以黏土矿物组成可以很好的说明风化作用的变化。

SWIR光谱测试表明: 全风化花岗岩在1 400和2 200 nm 处有双吸收特征且1 900 nm处有极深的吸收峰, 呈现出蒙脱石和高岭石的吸收特征; 强风化花岗岩的光谱特征由四个吸收单峰组成, 说明由蒙脱石和伊利石组成; 而弱风化和微风化基岩则呈现明显的葡萄石和蒙脱石的吸收特征。 d2 200和d1 400指示了高岭石丰度的敏感指标, 而d1 900则是高岭石前驱矿物的信息。 因此单个吸收峰深度、 d1 400/d1 900和d2 200/d1 900比值的递减表明了风化程度的降低。

SWIR光谱分析的矿物相变过程和运用地球化学方法所得的多种可移动氧化物定义的化学风化指标具有较高的相关性, 化学风化指标和光谱指标提供了化学和矿物学证据, 通过多指标协同交叉验证可显著提高风化等级判断的准确性和可靠性。 化学风化指标指示元素迁移和风化强度, 物理力学指标量化工程特性的劣化程度, SWIR光谱指标则敏感捕捉特定黏土矿物的生成和丰度变化。 三者结合, 不仅能判定风化等级, 而且可深入判断工程区花岗岩所处的具体风化阶段及其主导的矿物-力学演变过程。

针对广德不同风化程度花岗岩为研究对象, 结合物理力学试验, 化学风化指标和SWIR光谱特征, 进行了多指标协同响应的花岗岩风化分级研究, 并得出以下结论。

(1)根据花岗岩风化序列, 将其划分为黑云母、 斜长石和钾长石三个风化阶段, 直观反映了化学风化的递进性, 揭示了化学风化指标中元素迁移与矿物相变的动态耦合。

(2)通过分析化学指标和风化花岗岩工程特性的关联规律。 STI指标通过表征Al2O3与SiO2迁移, 与孔隙率呈现明显相关性。 CIA、 CIX、 WIC、 WIG和Rb/Sr比值与干密度、 吸水率、 抗压强度和超声波速之间有显著的线性关系。 反映了元素迁移-矿物相变-物理力学劣化协同耦合过程, 建立了风化指标与物理力学参数的量化关系, 为花岗岩风化等级判定提供了有效依据。

(3)不同风化层的光谱参数可有效表征风化程度差异, 反演黏土矿物组成, SWIR光谱特征可有效识别风化花岗岩原生矿物→ 葡萄石→ 蒙脱石→ 伊利石→ 高岭石的矿物相变过程。

(4)d1 400和d2 200随着黏土矿物含量变多而增大, d1 400/d1 900和d2 200/d1 900的吸收峰比值与风化程度呈正相关关系, 比值越大指示黏土矿物转化越彻底, 光谱特征指标与化学风化指标的指示高度重合, 为花岗岩风化层定量划分及矿物演化提供多维度依据。

(5)黏土矿物在1 400和2 200 nm处的吸收峰深度及比值与可移动氧化物定义的化学风化指标的相关性要强于Si-Ti和Rb/Sr比值, 表明可移动氧化物在风化过程中与矿物相变存在协同响应规律。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|