作者简介: 刘大玮, 1991年生,助理研究员 e-mail: liudw@cass.org.cn

以新疆吐鲁番吐峪沟石窟遗址出土的唐代莲花纹刺绣经幡中的四组捻金线样品为研究对象, 综合采用光学显微镜(OM)、 扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDS)、 激光共焦拉曼光谱(Raman)及纤维显微鉴定等多种现代分析测试技术, 系统探讨了其结构形貌、 金属与纤维材质及表面腐蚀产物的成分与形成机制。 结果表明, 该类捻金线金属条的平均宽度在480~498 μm之间, 厚度为30~50 μm。 SEM-EDS元素分析结果显示, 金属条主要由铜锌合金构成, 含锌量约为2 wt%; 表层腐蚀产物主要包括氧化亚铜Cu2O、 氯铜矿[Cu2(OH)3Cl]和氯羟锌铜石[Cu3Zn(OH)6Cl2]等。 结合腐蚀产物的成分分布情况, 推测该黄铜材料在埋藏环境中发生了显著的脱锌腐蚀, 表面局部出现Cl元素富集, 形成了含氯铜腐蚀产物。 同时, 拉曼光谱检测进一步验证了上述腐蚀物相的种类, 红色物质主要为氧化亚铜, 绿色物质为氯铜矿和氯羟锌铜石的混合体, 黑色物质则检测出明显的炭黑信号, 推测可能来源于香、 蜡烛等宗教供奉活动产生的烟熏沉积物。 在制作工艺方面, 金属条边缘平整, 无拉拔痕迹, 结合其宽度与厚度均匀的特点, 判断其加工方式为将黄铜块锤打成薄片后裁剪成带状, 再手工或借助简单工具均匀螺旋缠绕于棉芯线上。 芯线纤维的显微形貌观察显示其纵向具有天然扭曲、 中腔明显, 横截面呈典型腰圆形, 进一步确认芯材为棉纤维。 捻向测试显示芯线为双股Z捻, 金属条为S捻, 符合传统捻金线的一般结构特征。 综上, 该研究揭示了吐峪沟石窟出土唐代捻金线在材料选择、 结构构造、 装饰工艺及腐蚀行为等方面的基本特征。 该类金属装饰纺织品虽非采用贵金属, 但通过对黄铜材料的仿金处理、 双股棉芯的使用以及工艺流程的合理设计, 兼顾了视觉效果与成本控制, 展现了丝绸之路沿线地区宗教用织物在装饰技术上的独特性和地域性发展。

This study focuses on four sets of twisted gold thread samples from Tang Dynasty lotus-patterned embroidered banners unearthed at the Tuyugou Grottoes site in Turpan, Xinjiang. A range of modern analytical techniques, including optical microscopy (OM), scanning electron microscopy-energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS), laser confocal Raman spectroscopy (Raman), and fiber microscopy identification, were employed to systematically investigate their structural morphology, metal and fiber composition, as well as the corrosion products and their formation mechanisms. The results show that the average width of the metal strips used in the twisted gold threads ranges from 480 to 498 μm, with a thickness of 30 to 50 μm. SEM-EDS elemental analysis reveals that the metal strips are primarily composed of copper-zinc alloys, with approximately 2 wt% zinc content. The corrosion products on the surface mainly include copper(Ⅰ) oxide (Cu2O), atacamite [Cu2(OH)3Cl], and copper zinc chloride hydroxide [Cu3Zn(OH)6Cl2]. Based on the distribution of the corrosion products, it is speculated that significant dezincification corrosion occurred in the buried environment, with localized Cl element enrichment on the surface, leading to the formation of chloride copper corrosion products. Furthermore, Raman spectroscopy confirmed the presence of the aforementioned corrosion phases: the red substance was mainly copper(Ⅰ) oxide, the green substance was a mixture of atacamite and copper zinc chloride hydroxide, and the black substance exhibited a clear carbon black signal, which is suspected to originate from soot deposited during religious offerings such as incense and candles. In terms of manufacturing techniques, the metal strip edges are smooth with no signs of pulling, and its uniform width and thickness suggest that the copper alloy was hammered into thin sheets and then cut into strips, which were spirally wound around cotton core fibers either by hand or using simple tools. Microscopic observation of the core fiber shows a natural twist in the longitudinal direction, a distinct central cavity, and a typical kidney-shaped cross-section, confirming that the core material is cotton fiber. Twisting tests revealed that the core fiber is a two-ply Z twist, and the metal strip is an S twist, consistent with the typical structural characteristics of traditional twisted gold thread. In conclusion, this study reveals the fundamental characteristics of the Tang Dynasty twisted gold threads from the Tuyugou Grottoes, including material selection, structural design, decorative techniques, and corrosion behavior. Although these metal decorative textiles do not use precious metals, the use of brass material with gold-like treatment, the two-ply cotton core, and the reasonable design of the manufacturing process balance visual effects and cost control, highlighting the unique and regional development of decorative techniques in religious textiles along the Silk Road.

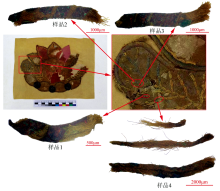

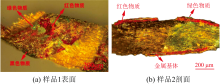

吐峪沟石窟位于新疆维吾尔自治区东部吐鲁番鄯善县吐峪沟乡吐峪沟麻扎村地理坐标为东经89° 33'、 北纬42° 51', 是丝绸之路北道上的重要佛教遗址之一。 自20世纪以来该遗址出土大量纺织品, 是研究古代丝绸之路纺织技术、 工艺、 贸易和文化交流的重要实物资料。 2023年开始开展对吐峪沟东区南部3号寺院出土刺绣残片的保护与修复, 其中文物编号为F2:12N1S1的刺绣残片保存较好, 捻金线结构清晰, 为开展技术分析提供了重要实物基础, 修复后如图1所示。 残片左侧向外延伸的叶脉处有捻金工艺残存。

| 图1 唐代花卉刺绣残片(文物编号: F2:12N1S1)Fig.1 Fragment of floral embroidery from the Tang Dynasty (Artifact No. F2:12N1S1) |

捻金线作为中国古代高等级织物的典型装饰方式, 在唐代得到了广泛使用。 现有研究中, 法门寺地宫、 敦煌莫高窟、 新疆山普拉墓地等出土的捻金线已通过SEM、 XRD、 金相、 光谱等手段对其金属材质与结构形貌进行了分析。 这些研究多集中于金、 银材质捻金线的合金成分与工艺特征, 揭示了金属丝制法、 缠绕方式、 芯线材质等方面的技术细节。 然而, 当前对“ 非贵金属类捻金线” 如铜锌合金“ 仿金” 类的研究相对薄弱, 尤其在腐蚀行为、 成分变化及工艺推断方面仍缺乏系统分析。 此外, 对于丝绸之路西端区域宗教织物中的捻金工艺, 其地域性与技术特征尚未得到充分揭示。

鉴于此, 以新疆吐鲁番吐峪沟石窟遗址出土的唐代莲花纹刺绣残片中的四组捻金线为研究对象, 综合运用光学显微镜(OM)、 扫描电子显微镜-能谱仪(SEM-EDS)、 激光拉曼光谱(Raman)与纤维显微鉴定等多种现代材料分析技术, 系统探讨其结构形貌、 金属与纤维材质、 腐蚀产物成分与形成机制, 并结合微观结构推断其加工工艺路径。 研究目标在于揭示该类“ 仿金” 捻金线在材料选择、 技术路径与装饰特征上的基本规律, 厘清其与传统金属捻金线的异同, 为理解唐代宗教用纺织品的工艺体系与地域性发展提供实证支撑。

各捻金线样品均取自吐峪沟石窟遗址出土的莲花纹纺织品文物的叶脉处, 见图2。

为获得文物各层厚度及形貌信息, 用环氧树脂包埋法制作了剖面样品, 用偏光显微镜(ZL500LPT)对样品表面、 剖面的形貌进行观察及拍照。

为获得捻金线样品形貌及成分信息, 参考JY/T 0584— 2020 《扫描电子显微镜分析方法通则》[1], 试样表面喷镀铂导电膜, 将对封固后的试样用导电胶固定在样品台上后, 然后采用HITACHI Regulus 8230型扫描电子显微镜(SEM)观察样品显微结构, 同时用美国ixrf model 550i型能谱仪(EDS)对样品表面所含元素进行半定量分析, 电子加速电压为15 kV。

利用美国Thermo Nicolet公司的 ALMEGA显微共焦激光拉曼光谱仪对捻金线文物样品不同颜色物质进行成分分析, 采用的激光波长为532 nm。

2.1.1 表面与剖面观测

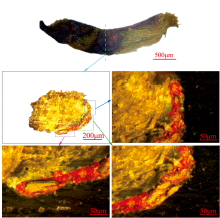

捻金线样品表面及剖面微观形貌如图3和图4所示。 各样品芯线表面皆缠绕多圈红色条状物, 红色条状物表面布满绿色、 黑色、 浅黄色颗粒物, 剖面部分位置可见带金属光泽的黄色块状物, 推测红色条状物为金属条; 芯线部分位置表面也沾有绿色颗粒物。

2.1.2 直径测量

捻金线样品的直径测量结果显示, 样品1的直径范围为551~586 μ m, 平均约565 μ m; 样品2的直径范围为521~559 μ m, 平均约534 μ m; 样品3为547~609 μ m, 平均约574 μ m; 样品4则为588~722 μ m, 平均约659 μ m。 前三组样品的直径相对接近, 样品4的直径明显较大, 推测其可能取自纹饰的边缘或拐角部位。 该结果表明, 不同样品间捻金线的直径存在一定差异, 可能与使用部位或工艺控制有关。

2.1.3 宽度与厚度

金属条的宽度与厚度是判断其加工方式与使用性能的重要指标。 宽度测量结果见图5与表1, 显示四组捻金线样品中, 金属条的宽度集中在480~498 μ m之间, 其中样品1为487 μ m、 样品2为492 μ m、 样品3为486 μ m、 样品4为482 μ m, 整体差异较小, 表明该类捻金线在宽度控制上较为均匀一致。

| 表1 捻金线样品金属条宽度测试结果 Table 1 Metal strip width measurements of gilt thread samples |

厚度方面, 样品1金属条的厚度范围为25~50 μ m, 平均值约43 μ m; 样品2的厚度范围为31~40 μ m, 平均值约34 μ m。 两者均处于30~50 μ m的主流区间, 说明该类金属条采用较薄金属片加工而成, 有利于缠绕时保持柔顺性与稳定性。

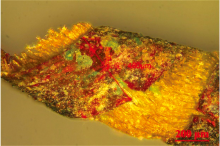

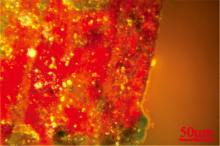

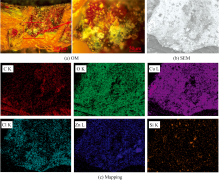

捻金线样品中金属条组成结构见图6, 金属条表面主要由红色、 绿色和黑色物质组成; 在剖面中可见金属条主要由红色物质组成, 外侧分布有绿色物质, 芯部有少量亮黄色的金属基体残存。

| 图6 捻金线样品金属条组成结构 (a): 样品1表面; (b): 样品2剖面Fig.6 Structural composition of the metal strip in gilt thread samples (a): Surface of sample 1; (b): Cross-section of sample 2 |

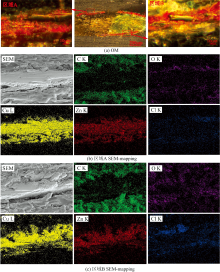

对捻金线样品的表面、 剖面分别进行SEM-EDS测试, 其SEM-mapping测试结果如图7— 图9。

| 图7 捻金线样品金属条表面SEM-Mapping测试结果Fig.7 SEM mapping results of the metal strip surface in gilt thread samples |

| 图8 捻金线样品环向剖面金属条SEM-mapping测试结果Fig.8 SEM-mapping results of the metal strip in the circumferential cross-section of gilt thread samples |

| 图9 捻金线样品轴向剖面金属条SEM-mapping测试结果Fig.9 SEM-mapping results of the metal strip in the longitudinal cross-section of gilt thread samples |

由捻金线样品金属条mapping测试结果可见, 金属条基体处分布有Cu元素和Zn元素, 推测该金属条为黄铜。 金属条整体表面及剖面外侧皆分布有Cu元素、 O元素、 Cl元素、 Zn元素, 其中在光学显微镜中呈绿色的颗粒物处富集分布有Cl元素, 推测主要为铜、 锌的氯化物; 浅黄色颗粒物处富集分布有Si元素, 推测为灰尘或土壤颗粒物; 红色物质、 黑色物质整体富集分布有Cu元素和O元素, 推测主要为铜的氧化物(如氧化亚铜或氧化铜)。 分别对红色物质(区域A)、 绿色物质(区域B)、 黑色物质(区域C)进行SEM-EDS测试, 具体测试区域及测试结果见图10、 图11和表2、 表3。

| 图10 捻金线样品金属条表面SEM-EDS测试位置 (a): OM; (b): SEMFig.10 SEM-EDS testing locations on the surface of the metal strip in gilt thread samples (a): OM; (b): SEM |

| 图11 捻金线样品金属条表面SEM-EDS测试能谱图 (a): 区域A; (b): 区域B; (c): 区域CFig.11 SEM-EDS spectra of the metal strip surface in gilt thread samples (a): Area A; (b): Area B; (c): Area C |

| 表2 捻金线样品金属条表面SEM-EDS测试结果(wt%) Table 2 SEM-EDS results of the metal strip surface in gilt thread samples (wt%) |

| 表3 捻金线样品金属条表面SEM-EDS测试结果(at%) Table 3 SEM-EDS results of the metal strip surface in gilt thread samples (at%) |

捻金线样品表面黑色物质(区域C)主要检测出Cu元素(50 wt%)、 O元素(24 wt%)和C元素(21 wt%), 推测可能含氧化铜(又称黑铜矿)、 炭黑, 黑铜矿一般为铜化合物在空气中受热氧化形成[4], 炭黑可能为香在燃烧过程中产生[5]。 该捻金线所采集的莲花纹纺织品在埋藏前应为宗教僧侣信众供奉膜拜所用, 供奉时香薰、 蜡烛等的燃烧为黑铜矿、 炭黑的形成创造了条件; 红色和绿色物质主要检测出Cu元素、 Zn元素和Cl元素, 推测可能含铜和锌的化合物。 进一步对金属条红色物质和绿色物质分别进行成分鉴定检测。

捻金文线金属条剖面的红色物质SEM-EDS测试位置如图12所示, 各位置对应的EDS测试结果见图13和表4、表5。 (注: 表格中C、 O 元素主要来源于环氧树脂包埋材料、 有机沉积或氧化物, Si元素来自土壤颗粒, 非主要研究对象, 仅作背景参考。 )

| 图12 捻金线金属条红色物质SEM-EDS测试位置Fig.12 SEM-EDS testing location of the reddish substance on the metal strip of the gilt thread |

| 表4 捻金线样品1金属条红色物质SEM-EDS测试结果(wt%) Table 4 SEM-EDS results of the reddish substance on the metal strip in gilt thread sample 1 (wt%) |

| 表5 捻金线样品金属条红色物质SEM-EDS测试结果(at%) Table 5 SEM-EDS results of the reddish substance on the metal strip in gilt thread sample (at%) |

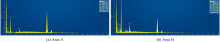

由图12、 图13和表4、 表5可见, 金属条红色物质主要由Cu元素(47 wt%)、 C元素(39 wt%)、 O元素(9 wt%)和Cl元素(9 wt%)构成。 推测该红色物质为氧化亚铜。

| 图13 捻金线金属条红色物质SEM-EDS测试能谱图 (a): 区域A; (b): 区域BFig.13 SEM-EDS spectrum of the reddish substance on the metal strip of the gilt thread (a) Area A; (b): Area B |

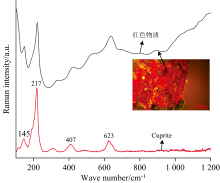

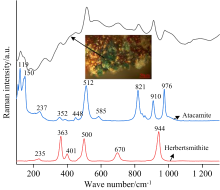

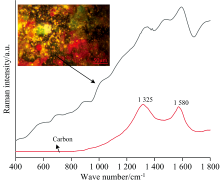

捻金线中金属条表面的红色、 绿色、 黑色物质的拉曼光谱测试结果见图14— 图16。

| 图14 捻金线样品金属条表面红色物质拉曼光谱测试结果Fig.14 Raman spectroscopy results of the reddish substance on the surface of the metal strip in gilt thread samples |

| 图15 捻金线样品金属条表面绿色物质拉曼光谱测试结果Fig.15 Raman spectroscopy results of the greenish substance on the surface of the metal strip in gilt thread samples |

| 图16 捻金线样品金属条表面黑色物质拉曼光谱测试结果Fig.16 Raman spectroscopy results of the black substance on the surface of the metal strip in gilt thread samples |

捻金线样品中金属条表面红色物质的拉曼出峰位置与氧化亚铜(Cuprite, Cu2O)一致, 因此该红色物质为氧化亚铜。 绿色物质的出峰位置与氯铜矿[Atacamite, Cu2(OH)3Cl]、 氯羟锌铜石[Herbertsmithite, Cu3Zn(OH)6Cl2]的出锋位置均有重合, 该绿色物质应为氯铜矿和氯羟锌铜石的混合物。 黑色物质的出峰位置与炭黑(Carbon, C)一致, 因此推测红色物质表面可能含一薄层炭黑。

在捻金线剖面中, 金属条芯部可见少量残余基体, 对残余金属基体进行SEM-EDS测试, 其测试位置及测试结果见图17、 图18和表6、 表7。

| 图17 捻金线样品金属条基体SEM-EDS测试位置Fig.17 SEM-EDS testing locations of the metal strip substrate in gilt thread samples |

| 图18 捻金线样品金属条基体SEM-EDS测试能谱图 (a): 区域A; (b): 区域B; (c): 区域C; (d): 区域DFig.18 SEM-EDS spectrum of the metal strip substrate in gilt thread samples (a): Area A; (b): Area B; (c) : Area C; (d): Area D |

| 表6 捻金线样品金属条基体SEM-EDS测试结果(wt%) Table 6 SEM-EDS results of the metal strip substrate in gilt thread samples (wt%) |

| 表7 捻金线样品1金属条基体SEM-EDS测试结果(at%) Table 7 SEM-EDS results of the metal strip substrate in gilt thread sample 1 (at%) |

由图17、 图18和表6、 表7可见, 捻金线金属条芯部残余基体主要由Cu元素(90 wt%)、 C元素(8~9 wt%)和少量Zn元素(2 wt%)、 O元素(1 wt%)构成, 因此推测该金属条主要成分为铜, 并含少量锌, 结合金属条表面有氧化亚铜、 氯铜矿、 氯羟锌铜石检测到, 且表面锌含量为10~16 wt%, 推测该金属条可能为普通黄铜(铜锌二元合金)[6], 并发生了脱锌腐蚀。 普通黄铜是铜和锌的二元合金, 其强度和硬度高于纯铜, 有良好的变形加工性能和优良的铸造性能, 当锌含量10%~20%时, 黄铜的色泽与金极为相似, 常在外观上被人们误认为黄金[4]。

从SEM-EDS检测结果看, 捻金线金属条残余金属基体中铜含量高达89~91 wt%、 锌含量则降至1~2 wt%, 远低于传统黄铜(通常Zn含量在5%~20%之间)。 结合表面广泛分布的Cl元素和Cu2(OH)3Cl等氯化腐蚀产物, 可判断其在埋藏过程中经历了选择性脱锌(dezincification)腐蚀。

脱锌腐蚀是黄铜在含有Cl、 O2和湿润环境中常见的一种电化学腐蚀形式。 该过程通常表现为锌的优先溶解, 残留多孔性铜层或氧化铜腐蚀产物(如Cu2O), 并在Cl富集部位形成氯铜矿类腐蚀物。 新疆吐鲁番地区地质结构为盐渍化高矿物质土壤, 具有干燥与间歇性湿润交替、 pH偏中性、 富含Cl等环境特征, 极易诱发铜合金类文物的Cl诱导型腐蚀过程。 因此, 本文所见捻金线表面富Cl腐蚀物与锌元素流失可共同印证其埋藏环境下的脱锌腐蚀机制。

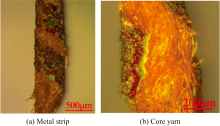

2.3.1 芯线

捻金线样品芯线股数测试结果见图19。

由图19可见, 捻金线样品芯线股数为双股。

捻金线样品芯线纤维的微观形貌如图20所示。

| 图20 捻金线样品芯线纤维微观形貌 (a): 纵向微观形貌; (b): 横截面微观形貌Fig.20 Microstructure of the core fiber in the gilded twisted thread sample (a): Longitudinal microstructure; (b): Cross-sectional microstructure |

由图20可见, 捻金线样品芯线; 显微形貌中纵向有中腔和天然扭曲, 横截面为腰圆形, 因此可判断该捻金线中的芯线纤维为棉纤维。

2.3.2 捻向分析

捻向是指纺织品中纱线、 丝条等捻回的方向, 分为S捻和Z捻两种。 S捻与Z捻是描述纱线或金属丝捻回方向的术语: 若其捻向与字母“ S” 的中间斜线一致则为S捻, 与“ Z” 一致则为Z捻。 样品捻向测试结果如图21所示, 金属条捻向皆为S捻, 芯线捻向皆为Z捻。 这种结构匹配有助于缓解捻向扭力, 增强捻金线的缠绕稳定性[7]。

| 图21 样品捻向测试结果 (a): 金属条; (b): 芯线Fig.21 Twist direction test results of the sample (a): Metal strip; (b): Core yarn |

2.3.3 加工方式判断

捻金线的传统制作工艺为采用金箔条均匀螺旋缠绕在纺织品丝线外, 其中金箔条的加工制作分为两种, 一种为采用拉拔的捻金丝进行辊压、 捶打制成, 其金箔条宽度均匀、 边缘圆润, 呈弧状; 另一种为将金块捶打成大金箔片后再裁剪成细金箔条, 边缘平直, 有裁切痕迹[8]。 捻金线中金属条边缘形貌如图22所示。

由图22可见, 捻金线样品金属条边缘平直, 结合宽度测试结果可知, 该样品中金属条的宽度均匀, 推测该捻金线中金属条的加工制作工艺为采用黄铜块捶打成30~50 μ m左右的黄铜片后, 再裁剪成宽度约为500 μ m左右的黄铜条, 然后再将裁剪好的黄铜条均匀螺旋缠绕在纺织品丝线外面。 边缘平直无拉拔痕迹, 说明为捶打铜片后裁剪制成, 而非由拉丝辊压获得。

本研究系统揭示了吐峪沟石窟出土唐代捻金线的结构形态、 材质组成与加工工艺, 展现了丝绸之路历史背景下金属装饰性纺织品的技术演进与区域特征。 结果表明, 该类捻金线由两股Z捻棉纤维芯线与S捻黄铜条螺旋缠绕构成, 金属条宽度约为480~498 μ m, 厚度为30~50 μ m, 通过锤打铜块成片后裁剪制得, 区别于传统拉丝工艺, 反映出在工艺选择上对可行性、 效率与装饰性的综合考量。

腐蚀分析显示, 捻金线金属表面形成了氧化亚铜、 氯铜矿与氯羟锌铜石等典型腐蚀产物, 伴随明显的Cl元素富集与Zn元素流失, 证实其在埋藏环境中经历了显著的脱锌腐蚀过程。 这一腐蚀行为不仅反映了铜锌合金在干旱盐渍土壤中易受氯离子诱发腐蚀的脆弱性, 也间接揭示了文物在礼仪使用后长期埋藏中遭遇的环境动态, 包括供奉香烛产生的炭黑残留等人为因素。

更具意义的是, 研究发现该类捻金线并未使用贵金属, 而是以铜锌合金“ 仿金” 材质实现视觉效果上的“ 金饰” 感, 辅以易得且易加工的棉纤维作为芯线, 并通过简化的制作流程实现工艺还原[9]。 这种材料与工艺选择不仅体现了宗教礼仪场景下对视觉庄严性与成本控制的双重考量, 也揭示了唐代边疆地区在继承中原装饰织物工艺的基础上所形成的区域性技术发展形态[10]。

从更宏观的角度来看, 吐峪沟捻金线体现了丝绸之路西端对高等级纺织装饰技术的再诠释。 其制作工艺融合了物质创新、 美学诉求与宗教功能性, 为唐代工匠在边疆文化环境下的创造性适应提供了实证支撑[11]。 研究不仅丰富了对金属装饰纺织品的技术史理解, 也为探索丝绸之路文化交流中技术传播与地方化演进提供了重要视角。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|