作者简介: 赵丹丹,女, 1982年生,中国国家博物馆副研究馆员 e-mail: zhaodan0258@126.com

许多有效的分析技术在文物保护上的应用受文物尺寸、 现场条件的影响难以发挥有效作用。 馆藏大幅面油画具有可移动和不便移动双重属性, 如何通过流程把控和技术筛选对其进行快捷、 有效的分析检测是一个值得探索的工作。 以一幅中国国家博物馆藏大幅面油画《德涅伯尔河的秋天》为研究对象, 依据其文物特征和修复现场条件, 筛选多光谱摄影技术、 X射线荧光面扫描技术和光纤反射光谱技术三种无损检测方法, 联合应用于其颜料识别和创作技法研究。 结果表明: 首先, 依托宏观光谱成像的聚类分析结果可以获得创作技法信息和颜料分类信息; 其次, 根据油画表层颜料的空间分布对多光谱图像进行分割, 可确定颜料分布区域; 最后, 采用光纤反射光谱技术对颜料层进行深入解读, 运用图像数字提取技术将颜料分布和颜料材质信息相关联, 较为准确地识别了油画表层的颜料分布状况。 通过综合运用上述三种操作便捷性较高的设备, 快速、 准确地获取了大幅面油画的以下潜在信息: 油画的光油层与底稿层信息、 创作过程中的修改与隐藏信息、 颜料种类及分布信息。

Many effective analytical techniques face limitations when applied in the field of cultural heritage conservation due to artifact size and on-site environmental constraints. Large-format oil paintings in museum collections present particular challenges, as they possess both movable and immovable characteristics, making efficient on-site analysis difficult. In this work, we selected the large-format oil painting “Autumn on the Dnieper River” from the collection of the National Museum of China as a case study. Considering the painting's specific attributes and the practical conditions of its conservation setting, a non-destructive multi-technique approach consisting of multispectral imaging (MSI), macro X-ray fluorescence (MA-XRF) mapping, and fiber optic reflectance spectroscopy (FORS), was employed for pigment identification and painting techniques investigation. The results demonstrate that: (1) clustering analysis based on macroscopic spectral imaging provides valuable information regarding artistic techniques and pigment classification; (2) segmentation of multispectral images based on the spatial distribution of surface pigments enables precise mapping of pigment application areas; and (3) in-depth analysis using FORS, combined with digital image extraction, establishes correlations between pigment distribution and material composition, thereby allowing accurate identification of pigment distribution on the painting's surface. The integrated application of these convenient and adaptable methods allows for the rapid and accurate acquisition of critical information about large-format oil paintings, including details of varnish and underdrawing layers, evidence of modifications and hidden information in the painting process, as well as the types and spatial distribution of pigments.

油画修复过程中的材料和创作技法研究, 既是科学保护的重要依据, 又是深度解读文物的绝佳机会。 通常, 科学家通过修复过程中的研究, 可获取艺术家的原始构思信息和后期修改信息, 评估绘画的保存状况, 了解油画修复历史。 这些研究成果发掘了文物的潜在价值, 增强了文物的可解读性, 丰富了艺术品的展示效果。 因此, 基于科学技术手段对油画开展深度研析是保护修复工作者必须深入开展的工作, 对文物的艺术、 历史和科学价值延续和发展具有重要意义。

多种光谱分析技术被应用于油画颜料识别和创作技法的研究[1, 2, 3], 许多有效的分析技术在文物保护上的应用往往受文物尺寸、 现场条件的影响难以发挥有效作用。 馆藏大幅面油画具有可移动和不便移动双重属性, 如何通过流程把控和技术筛选对其进行快捷、 有效的分析检测是一个值得探索的工作。 目前, 总体趋势是采用无损或者微损的方法对艺术品进行研究。 理想情况下, 无需采样和接触文物, 原位直接获取文物材料信息。 多光谱摄影技术(multispectral imaging, MSI)具有便携、 技术简易、 分析结论简明等优点, 通常作为彩绘文物初期现场研究的首选技术[4, 5, 6]。 光谱分析技术中, X射线荧光(X-ray fluorescence, XRF)[7]、 拉曼光谱(Raman spectra, Raman)[8, 9]、 傅里叶变换红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)[10]和光纤反射光谱(fibre optic reflectance spectroscopy, FORS)是过去几十年发展起来的重要的无损或者微损分析技术, 其中FORS技术以其无损、 便携、 光谱范围广(400~2 500 nm), 操作简单等优势为文物工作者推崇使用, 意大利应用物理研究所“ Nello Carrara” (CNR-IFAC)和美国地质调查局(USGS)等国外机构已经在网上公布了矿物颜料的FORS光谱数据库, Antonino Cosentino、 Maurizio Aceto等学者也发表了FORS光谱数据库, 并将其应用于彩绘文物分析中[11, 12]。 随着计算机技术的发展, 光谱成像分析技术得到突飞猛进的发展, 近几年, 以高光谱成像(hyperspectral imaging, HSI)[13]、 大幅面X射线荧光扫描成像(macro X-ray fluorescence imaging, MA-XRF)[14, 15]为代表的光谱成像面分析技术已成为文物保护研究的重要技术。 MA-XRF是基于XRF点分析的基础上, 通过大尺寸光斑逐点扫描的方式成像处理, 最终实现元素的定性、 定量分析并获取元素分布图像, 可用于快速提取复杂彩色文物的单元素与多元素分布图像。 光谱成像技术作为一种视觉与文物本体材质、 技法信息同步感知的分析技术, 其与点分析技术结合应用于文物艺术品研究, 具有如下优势: (1)可获取文物艺术品连续的光谱信息, 弥补点分析信息不连续带来的认知缺憾, 大大提高对文物的整体认知; (2)可多维度、 最大化、 灵活地挖掘文物信息, 使分析结论更具体、 准确; (3)可将模拟研究和标准数据库研究结论最大化地应用于文物本体研究, 方便技术推广和应用。

本文以一幅20世纪中叶收藏于中国国家博物馆的苏联大幅面油画《德涅伯尔河的秋天》为研究对象, 本着经济、 操作简单、 效率高、 信息最大化的原则, 综合运用MSI、 MA-XRF、 FORS技术对该作品的颜料分布和创作技法开展研究, 探索出一套大幅面油画作品的分析检测流程, 期冀对同类型油画修复研究提供重要技术参考和应用示范。

油画《德涅伯尔河的秋天》现藏于国家博物馆, 由苏联女风景画家莉迪亚· 伊萨科夫娜· 布罗茨卡娅于1953年创作完成, 1957年11月以苏联人民名义赠与毛泽东主席, 尺寸104 cm× 162 cm。 该油画采用直接画法绘制; 构图采用“ 黄金分割法线” , 整体画面前中后景明确, 具有强烈的空间感; 画面整体呈现暖色调, 笔触变化显著, 颜色丰富, 是典型的苏联时期写实主义风景油画。

油画《德涅伯尔河的秋天》存在污染、 变色、 裂隙、 起翘、 空鼓、 脱落、 不当修复等病害。 其中, 空鼓面积占比较大, 存在大面积脱落的风险, 急需保护修复。

两种宏观光谱成像技术多光谱摄影技术和大幅面X射线荧光光谱技术联合光纤反射光谱技术应用于馆藏油画《德涅伯尔河的秋天》的颜料识别和创作技法研究。 依托宏观光谱成像技术采用聚类分析方法得出绘画材料、 创作技法的基本信息及分类, 采用光纤反射光谱(必要时取样研究)辅助深入解析油画具体信息, 给出更为完整、 宏观的油画颜料和创作技法信息。

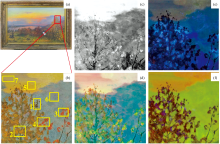

(1)多光谱摄影技术: 使用多个成品或者改造后的商用光学相机搭建一套涵盖紫外-可见-红外光波段的多光谱摄影系统(设备参数见表1)。 本研究所用光谱带、 成像方法和成像设备示意图见图2。 本文所涉及的成像方法、 图像处理专业名词及其英文缩略语包括紫外荧光成像(UVF Photography)、 可见光反射成像(VIS Photography)、 红外反射成像(根据成像设备差异分为IR Photography和IRR Photography)。 其中, 紫外荧光成像图、 红外反射成像图又可分别和可见光反射成像图通过数字拟合成具有材料鉴别功能的紫外假色图(UVFC)和红外假色图(IRFC)[6]。

| 表1 多光谱摄影系统设备参数 Table 1 Instruments parameters of the multispectral imaging system |

| 图2 本文研究所用光谱带、 成像方法和成像设备示意图(依据参考文献[6]改编)Fig.2 Illustration of the spectral bands, imaging methods and imaging instruments which contribute to the flowchart described in this paper (Adapted from reference [6]) |

(2)大幅面X射线荧光扫描成像光谱仪: 使用德国Bruker公司生产的M6 Jetstream型大幅面X射线荧光光谱仪, 采用Rh靶作为激发源, 测试电压40 kV, 电流279 μ A, 单点采集时间9 ms, 采集光斑大小360 μ m, 步长360 μ m。 使用Bruker M6 Jetstream软件采集面扫数据, 并对结果进行解析。

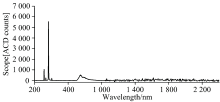

(3)光纤反射光谱技术: 使用荷兰Avantes AvaSpec-DUAL/NIR DUAL双通道型光纤光谱仪, 配备AvaLight-HAL-S-Mini卤素灯光源(10W)和AvaLight-DH-S-BAL氘卤光源, UV-VIS-NIR光纤(Y型)。 采样间隔0.6 nm@200~1 000 nm, 5 nm@1 000~2 500 nm, 光谱分辨率2.4 nm@200~1 000 nm, 16 nm@1 000~2 500 nm。 采集软件为AvaSoft8.0。

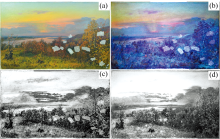

采用多光谱摄影系统采集油画的多光谱图像。 经对比研究发现, 相较于单一波长光源(常用的是365 nm), 本实验所用200~400 nm混合紫外激发光源(见图3)拍摄的油画紫外荧光反射成像图信息更清晰、 细节更突出、 层次更丰富, 且单张图片拍摄时间更短, 这种光源对于拍摄大幅面油画(画面离相机距离较远)时更为实用。 这可能是由于所使用紫外灯光强度较大且含有一部分可见光, 图像中包含了紫外荧光信息和少量的可见光反射信息, 增强了荧光图像的定位和可识别性。 通过紫外荧光成像发现, 该油画无整体涂刷的光油层, 但在紫外荧光照片中可以观察到画面近景处, 即画面的中下半部, 有不均匀的、 较强的紫外荧光反应, 推测为作者在绘画过程中, 运用较多的调和油进行局部涂刷, 以恢复深色区域的明度, 并缓解画面吸油的问题。

大部分颜料对1 000~1 700 nm波段的光吸收和散射较少, 也就是说颜料在该波段是“ 透明” 的, 因此IRR成像图可用于揭示绘画表面下隐藏的底稿信息和颜料分布层次[6]。 本研究中, IRR成像下未观观查到该作品的底稿信息, 与修复过程脱落部位所观察结果一致。 多组红外摄影图像揭示作者运用短平快的厚涂直接画法。

油画绘画材料具有很强的可塑性和遮盖力, 绘画可一次完成, 也可多层覆盖, 反复涂改画面, 这为油画增添了区别于其他艺术形式的神秘色彩。 运用科技手段揭示油画中的隐藏信息成为了油画技法研究的一大要点。

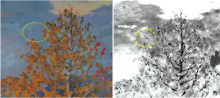

短波红外摄影显示, 在画面右侧作者曾用对红外吸收材料比较强的材料绘制一只飞鸟, 后作者进行构图调整, 用蓝黑色颜料(深色云彩)将飞鸟覆盖(见图5)。 根据画面其他区域黑色飞鸟材料取样测试结果推测, 被覆盖的极可能为采用含碳的黑色颜料绘制的飞鸟。

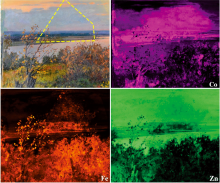

在《德涅伯尔河的秋天》画面左上部[图6(a)虚线标注区域], 画面可见的是一片蓝灰色的云彩, 通过MA-XRF光谱成像可知, 该处除了与云彩形状匹配度比较好的Co元素存在[图6(b), Co-Kα 分布图], 还可以看到形似树梢的Fe元素的分布[见图6(c), Fe-Kα 分布图], 这与画面下部树丛树叶主要成分为Fe元素结论一致。 由于X射线具有一定的穿透深度, 可以激发底部颜料层, 并且部分高能元素特征峰(例如Fe-Ka 6.4 keV)信息深度较大, 可以穿透上部颜料层到达探测器进而被检测到, 我们可以利用这些元素的高能谱线观察到底部颜料层的信息。 同时, Zn-Ka的分布图也反映了含Zn颜料被用作油画的基底层, 局部信号[对应图6(a)虚线标注区域, (d) Zn-Kα 分布图]为上部颜料所吸收导致Zn信号减小变暗, 其形状与Fe元素的分布反向显示。 据此, 我们推测该部位曾使用含Fe的颜料做过画, 但作者为了构图更为协调后续进行了修改, 最初的树梢被深色云彩(含Co颜料)所覆盖。 该部位的修改痕迹在红外反射图(800 nm长通滤片)中也能清晰观察到[图4(c)]。

另外, 通过Co元素分布和Zn元素反向分布发现, 在画面右下部树丛处, 存在多处树干元素分布与图案分布形状不符现象, 推测作者亦在此处做了修改或者多层绘制树干。 红外假色图中可以清晰地看到些许蓝色的摆笔或点扫的笔迹, 推测为作者在描绘中部的树丛边缘时, 进行了反复的叠压修改, 调整树丛的轮廓。 两种方法分析结论一致, 可以推断作者在绘制树木时进行了反复调整。

颜料的鉴别与分布对于油画保护修复、 创作技法和艺术价值等研究极为重要。 油画颜料是油画的物质基础, 油画的魅力在于基于油画物质材料所产生的表现力、 技巧多样性和内容的神秘性。 颜料的运用和呈现极为重要, 颜料混合使用是油画创作的一大特征, 这为油画颜料分析带来极大挑战。

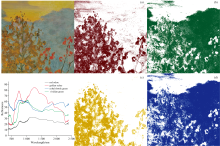

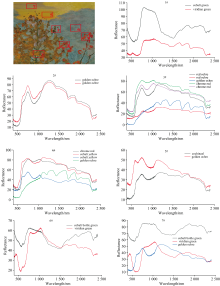

在可见光条件下, 油画的色彩受照明条件、 采集设备、 油画材料(颜料)等因素的影响, 采集的色彩数据(RGB格式)与实际材料之间没有直接关系, 可能会导致所谓的同色异谱现象[16]。 但假彩色图像[RGB格式, 图7(d, f)]仅与材料种类相关, 可有效避免同色异谱现象, 用于区分材料种类。 在RGB格式的假彩色图像数据条件下, 基于同种像素光谱特征相似的原理对绘画进行图像分割和边界提取, 可得到绘画层颜料的空间分布信息[17, 18, 19]。 本文选取局部色彩及层次丰富的区域做研究范例, 采用多光谱摄影技术进行色彩分布宏观成像研究和颜料材质聚类分析, 再将聚类分析结果和光纤反射光谱分析(点状无损分析)结合研究给出油画颜料分布信息。

(1)面分析与点分析结合, 确认颜料类型

在可见光和假彩色图聚类分析结果指导下, 选取七个具有代表性区域分析, 这七个区域能涵盖所选取画面中所有颜料、 且每种颜料不少于3个平行数据点。 以区域1为案例分析, 区域1主要图案为深棕色和绿色颜料绘制的树叶。 红外反射成像图显示灰度较大, 推测可能含有炭黑或其他红外线不易透过的颜料; 红外假彩色图显示为玫红色, 这与区域7和区域6底层发出来的颜色一致, 推测三处含有同种呈色颜料。 三个推测结果进一步使用MA-XRF分析(图7)和FORS分析(图8-1#)进行验证。 MA-XRF分析结果显示, 区域1成色元素主要为Co、 Cr、 Zn和少量Fe; 采用FORS技术对该区域多点进行光谱分析, 发现该区域棕色和绿色颜料图谱中均含有820 nm处钴绿的特征性的红外吸收峰[12], 结合MA-XRF分析该处存在大量的Co元素, 推测为该处绿色颜料含有钴绿; 结合MA-XRF中Cr元素和FORS图谱中510 nm 处小尖峰存在, 推测该处还使用了铬绿(Cr2O3)[20], 这种铬绿是一种蓝相的翠绿色, 与可见光下的色彩表现一致; 然而, 在该处混合颜料中, FORS分析与MA-XFR成像结合并不能有效确定棕色颜料成分。

| 图8 分析区域部分呈色元素分布图(MA-XRF)Fig.8 Distribution maps of selected chromogenic elements in the analysis area (MA-XRF) |

同样的研究思路分析得出: 区域2(黄褐色树叶, 红外假彩色显示为绿色)呈色材料为赭黄(Fe2O3); 区域3(红色树叶, 假彩色显示为黄色)主要呈色材料为铬红(PbCrO4· 2PbO)调和赭红(Fe2O3); 区域4(红色树叶, 下面是褐色树叶, 红外假彩色显示上面为黄色, 下面为绿色)红色树叶主要呈色材料为铬红, 褐色树叶主要呈色材料为含钴的黄色、 赭黄调和了黑色颜料; 区域5(橙色天空, 红外假彩色为浅黄绿色)主要呈色材料为赭黄、 有机红; 区域6(蓝灰色山脉, 红外假彩色呈蓝黑色下层透出玫红色)主要呈色材料为钴绿调和了黑色颜料; 区域7(蓝灰色天空, 红外假彩色显示为玫红色), 主要呈色材料为铬绿和赭黄。

(2)图像分割与色彩赋值, 得出颜料分布特征

选取800 nm长通滤片所拍摄红外反射成像(IR)结果与可见光反射图像拟合得到红外假色图(IRFC), 结合FORS图谱数据解析结果, 得出几种主要颜料在画面表层的分布规律。 具体操作为: 使用OpenCV软件的imread()函数读取拟合好的红外假色图(Photoshop拟合, RGB格式), 选择一处清晰、 明确的色块作为色块提取点(可结合肉眼观察确定选取点), 提取色块的RGB值, 并定义阈值范围依据阈值设定提取对应颜色的像素点, 将提取的颜色与原始图像叠加拟合, 提取选定的颜色, 并将非零值的像素点设置为白色, 即可显示出提取的颜色色块分布。 提取颜料分布结果见图10。 为验证图像提取分析结果的可信性, 每组颜色分布数据都用FORS反向多点验证, 验证点检测出的颜料种类误差较小。 由此可见, 尽管存在着数据损失的可能, 但这仍是一种有效的研究颜料表层分布的聚类分析方法。 图像信息采集时, 所拍摄的多光谱图像应足够清晰, 非可见光图和可见光图一定要原位拍摄, 阈值设定范围可设定较为宽泛(建议范围是30~50), 可更为准确地反映颜料面分布特征。

| 图9 不同区域不同颜色点光纤反射光谱分析结果(FORS)Fig.9 FORS analysis results of different colored points in various regions |

综合运用以上技术对整幅油画进行分析: 从红外假彩色图来看, 整幅画面透出玫红色的底色, 可见光下这种底色对应为蓝色或者蓝灰色, 经综合分析推测, 这种暗色底色的主要呈色颜料为钴绿和铬绿调和而成。 通过其他多处笔触、 色彩的叠压关系来看, 推断作者先运用这种较为统一的暗色颜料进行大面积铺底, 接着再用其他颜料混色进行深入塑造, 按照焦点透视原则绘制落日、 河流、 远山和草木, 最后刻画细节以丰富画面。 远景天空处的云朵在可见光照片中呈现为统一的蓝灰色, 但在红外伪彩图中可明显看出其由两种不同的颜色成分构成, 并且作者干扫的笔触变得清晰明朗, 可见, 此处画面的层次是作者通过两种微妙的蓝灰色干扫过渡表现出来的。 近景的树丛边缘, 在原作中呈现为统一的淡紫红色, 但在红外假色照片中, 可以看到些许蓝色的摆笔或点扫的笔迹, 推测为作者在描绘中部的树丛边缘时, 进行了反复的叠压修改, 调整树丛的轮廓。 为表示秋天丰富的色彩颜色, 作者至少运用铁红、 铬红、 镉红/黄绘制了红色树叶; 运用铁黄、 镉黄描绘了黄色树叶; 运用钴绿、 铬绿(翠绿色)绘制绿色树叶; 运用钴绿调和浅色颜料绘制成天空; 运用镉红、 铁黄等调和绘制成了夕阳和余辉, 钴蓝和铬绿调和绘制成暗色云层, 丰富了天空的色彩层次; 多种颜料被无序地用于草地的绘制。 总体来看, 整幅画面构图严谨完整, 笔触变化显著, 色彩和谐、 自然写实、 富有力量感, 即给人视觉上的享受, 又在情感上也给人以深刻的共鸣。

(1)多光谱摄影技术、 X射线荧光面扫描技术和光纤反射光谱技术联合应用能快速、 便捷、 有效地分析馆藏油画《德涅伯尔河的秋天》的光油层和底稿层信息、 创作过程的修改及隐藏信息、 颜料分布和创作技法特征。 依托宏观光谱成像的分析结果给出创作技法和绘画材料的分类信息, 再采用光纤反射光谱技术辅助颜料物相解读, 进一步对成像结果进行聚类分析, 得出更为完整、 具体的油画颜料分布和创作技法信息, 这是一种研究颜料表层分布极为有效的聚类分析方法。 各个文物研究单位具有的仪器条件、 实验场地、 资金与人力情况差异较大, 面临这些不易控因素, 本文的研究所采用的技术组合模式, 可为油画及其他类别文物分析检测提供有效的技术参考。

(2)通过多光谱摄影技术检测得出: 油画《德涅伯尔河的秋天》无整体涂刷光油, 但通过紫外荧光成像结果推测在画面的中下半部作者运用较多的调和油进行局部涂刷; 多波段红外光谱摄影未发现油画有底稿层。

(3)通过红外反射成像图像和MA-XRF分析结果可知, 作者在画面右侧树梢处涂抹掉一处用含炭的黑色颜料描绘的飞鸟; 在画面的左侧作者曾使用含Fe的颜料作过画, 但为了构图更为协调后续进行了修改, 最初的图案被深色云彩(含Co颜料)所覆盖。 同时, 在绘制过程中作者对画面下部的树丛和树干轮廓进行了多次调整和修改。

(4)综合应用多光谱摄影技术、 X射线荧光面扫描技术和光纤反射光谱技术对油画颜料种类与分布进行分析, 推断作者先运用钴绿和铬绿的调和颜料进行大面积铺底, 再用其他颜料混色以深入塑造主体, 按照焦点透视原则绘制落日、 河流、 远山和草木, 最后刻画细节来丰富画面。 为表示秋天丰富的色彩, 作者运用铁红、 铬红、 镉红/黄、 铁黄、 镉黄、 钴绿、 铬绿(翠绿色)调和白色或者黑色颜料, 绘制成一幅具有当时苏联写实主义特色的风景油画。

致谢: 感谢北京斯帕尔斯科技有限公司高级工程师、 总经理葛鹏先生对本研究红外光谱反射成像(IR)拍摄过程的支持; 感谢北京领宇天际科技有限责任公司高级工程师李永胜先生对本研究红外光谱反射成像(IRR)拍摄过程的支持。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|