作者简介: 徐子恒, 2000年生,吉林大学仪器科学与电气工程学院硕士研究生 e-mail: xuziheng1216404991@163.com

随着口腔正畸在大众群体中的普及, 正畸弓丝作为口腔正畸过程中传递矫顽力、 引导牙齿移动的核心载体正日益成为研究者们的研究热点。 富含酸、 碱、 酶、 盐等物质的复杂口腔环境使得正畸弓丝在使用过程中产生化学腐蚀、 离子析出和微生物黏附等一系列变化, 由此带来的过敏性反应、 牙龈并发性炎症和釉质脱矿性龋齿等问题已经正成为口腔正畸过程中不容忽视的难题。 基于激光诱导击穿光谱技术(LIBS)开发了一种正畸弓丝现场快速分析方法, 研究以在患者口腔中使用1~6个月不等的铜镍钛、 普通镍钛、 热激活镍钛弓丝为样品, 在初步划分弓丝观测区域的基础上, 深入分析不同烧蚀次数下Ca、 Ni、 Ti等重要元素的变化趋势。 结果表明, 针对同一烧蚀点的前5次烧蚀可采集牙菌斑与弓丝作用形成的生物膜光谱信息, 从而反映微生物代谢产物在弓丝表面的富集状态, 当烧蚀次数超过5次所采集到的光谱趋于一致, 此时捕获的信号主要表征弓丝本体的合金成分。 通过分析弓丝不同区域Ca元素谱线强度差异, 可反映正畸患者口腔内牙菌斑分布状态, 从而监测弓丝使用状态、 患者口腔清洁程度及牙齿健康状况。 该方法为口腔正畸过程中龋齿的早期预防提供了直观、 可靠的判断依据, 帮助医生在患者牙釉质可见白斑前干预脱矿进程。 其次, 针对已发生的龋损, 可追溯性分析弓丝钙分布模式与患者清洁习惯的关联性, 辅助鉴别龋病成因系清洁不足抑或个体易感性所致, 为正畸医生了解到正畸患者最真实可靠的口腔清洁效果提供了客观技术手段, 弥补了传统经验判断的不足。 在该研究中建立起的牙菌斑——弓丝表面钙元素差异的模型有望为正畸过程中难以避免的高发龋齿问题提供新的解决思路。

With the increasing prevalence of orthodontic treatment among the general public, orthodontic archwires—as the core medium for transmitting orthopedic forces and guiding tooth movement during orthodontic procedures—are increasingly becoming a focal point for researchers. The complex oral environment, rich in acids, alkalis, enzymes, and salts, subjects orthodontic wires to chemical corrosion, ion leaching, and microbial adhesion during use. Consequently, issues such as allergic reactions, gingival inflammatory complications, and enamel demineralization caries have emerged as significant challenges in orthodontic treatment that cannot be overlooked. This study developed an on-site rapid analysis method for orthodontic wires based on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Samples included copper-nickel-titanium, standard nickel-titanium, and heat-activated nickel-titanium wires used in patients' mouths for 1-6 months. Following preliminary delineation of wire observation zones, the method analyzed trends in key elements (Ca, Ni, Ti) across varying ablation cycles. Results indicate that the first five ablation cycles at a single point capture spectral information of the biofilm formed through plaque-wire interaction, reflecting microbial metabolite accumulation on the wire surface. Beyond five cycles, spectra become consistent, primarily characterising the alloy composition of the wire itself. By analyzing variations in Ca spectral line intensities across different archwire regions, the distribution of dental plaque within the orthodontic patient's oral cavity can be reflected. This facilitates monitoring of archwire usage status, patient oral hygiene levels, and dental health conditions. This method provides an intuitive and reliable basis for early caries prevention during orthodontic treatment, enabling clinicians to intervene in the demineralization process before visible white spots appear on the patient's enamel. Secondly, for existing caries lesions, a retrospective analysis of the correlation between wire calcium distribution patterns and patient cleaning habits helps distinguish whether caries development stems from inadequate cleaning or individual susceptibility. This provides orthodontists with an objective technical means to understand the most authentic and reliable oral hygiene outcomes in orthodontic patients, compensating for the limitations of traditional empirical judgments. The plaque-wire surface calcium differential model established in this study holds promise for providing novel solutions to the high incidence of caries, a significant challenge during orthodontic treatment.

随着生活水平的提升和人们对美观需求的增加, 口腔正畸治疗在大众群体中日益普及, 治疗对象已从青少年扩展至成人[1, 2]。 在这一过程中, 正畸弓丝作为维持牙齿与牙弓稳定的关键部件, 其性能直接影响矫治疗效。 当前临床主流弓丝材料主要包括不锈钢弓丝、 普通镍钛弓丝、 铜镍钛弓丝及热激活镍钛弓丝四类[3]。 然而, 口腔环境富含酸、 碱、 盐、 酶等多种可能与正畸弓丝相互作用的物质, 其复杂性使得弓丝在使用过程中将不断发生变化[4, 5], 由此带来的过敏性反应、 并发性炎症、 龋齿等问题日益成为正畸治疗领域的热点[6]。

作为正畸治疗中的核心材料, 弓丝的使用、 更换及综合评估仍主要依赖医生的经验, 在当前的正畸治疗体系中, 尚缺少一种能够对弓丝进行现场快速分析的技术手段来有效地监测弓丝使用状态[7]。 相关研究表明, 使用过程中的弓丝及其表面富含丰富的化学信息, 对其物质成分及元素分布状态的高效、 准确分析, 可反映治疗过程中患者牙齿的健康状态以及日常清洁程度, 并指导正畸弓丝的使用、 更换及综合评估[8]。 当前表面检测主要依赖扫描电子显微镜搭配能量色散X射线(SEM-EDS)技术。 Georgieva等使用SEM-EDS作为主要方法成功动态重建了不同正畸弓丝中镍离子的释放行为, 发现材料成分和使用时间是影响镍释放的关键因素[9]。 但该方法存在样品制备复杂、 分析效率低、 需高真空环境及缺乏深度剖析能力等局限。

激光诱导击穿光谱(LIBS)技术凭借其原位、 快速、 全元素分析及近乎无需样品前处理的优势, 为上述问题提供了突破方向。 该技术已在冶金、 食品安全等领域成功应用, 尤其在与机器学习结合后, 展现出优异的合金材料分类与鉴别潜力[10]。 然而值得注意的是, Georgieva等虽首次提出将LIBS与SEM-EDS联用于正畸弓丝元素分析[9], 但其研究仅将LIBS定位为辅助定性工具, 尚未系统挖掘LIBS在动态监测弓丝降解状态及量化离子释放方面的核心价值。 因此, 研究将聚焦于挖掘LIBS技术在动态检测正畸弓丝在口腔中的使用状态。

本研究将正畸弓丝样本按位置进行区域划分, 采用梯度激光能量参数分别激发各区域, 观测弓丝表面摩擦划痕、 分析激光烧蚀痕迹特征, 并提取特征光谱元素进行解析, 旨在深入探索LIBS技术对正畸弓丝(尤其是镍钛合金)在模拟口腔环境中金属析出行为的原位监测能力, 以填补该领域的技术空白, 为临床安全应用提供新方法支撑。

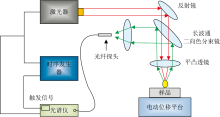

实验装置的示意图如图1所示, 激光器选用的是长春新产业光电技术有限公司(CNI)研发的Nd:YAG固体激光器, 该激光器型号为LPS-1064-A, 中心波长为1 064 nm, 脉冲宽度为6~8 ns, 单脉冲能量在0~150 mJ范围内连续可调, 重复频率范围为1~20 Hz, 频率稳定性优于0.01 Hz。 在光谱仪的选择上, 选用了AVANTES厂家的三通道光谱仪, 该光谱仪的三个通道覆盖了200~500 nm的波长范围, 光谱分辨率达到了0.05 nm, 积分时间为2 ms, 灵敏度达到218 000, 探测器类型为CMOS线性阵列, 光栅线对数为3 600 lines· mm-1, 信噪比达到355:1。

实验装置的光路设计采用同轴传输方案, 主要分为激光聚焦光路和光谱采集光路两个核心光路。 脉冲激光源输出的高能光束经高精度反射镜完成光束定向传输后, 由焦距为100 mm的聚焦透镜将激光聚集在样品表面, 最终在样品表面形成具有临界能量密度的聚焦区域。 光谱采集光路用来将激光诱导等离子体辐射的光谱精准传输到光纤中并传导到光谱仪进行光谱信息分析。 光路结构为激光诱导等离子体辐射的光经过聚焦镜聚焦到光纤笼板上的光纤转接口传输到光谱仪中进行分析。

实验针对在吉林大学白求恩口腔医院收集到的普通镍钛弓丝、 铜镍钛弓丝和热激活镍钛弓丝共三种正畸弓丝进行研究, 各类弓丝在患者口腔中佩戴的时间不等。 弓丝外形示意图如图2所示。 为消除弓丝在口腔中佩戴时表面附着的杂质对实验结果的影响, 在进行实验前, 使用75%医用酒精对患者使用过的弓丝进行充分的表面清洁, 并对其进行充分的超声清洗以彻底消除其表面附着物的影响。 三种弓丝样品的产品规格信息如表1所示。

| 表1 正畸弓丝样品信息表 Table 1 Orthodontic arch wire sample information table |

所有实验均在标准大气压与室温25 ℃环境条件下进行。 实验开始前, 对激光器进行了充分预热以确保其输出稳定性。 初步选定20、 40和60 mJ 三个能量梯度的激光脉冲对弓丝样品表面实施单点激发。 为确保数据的可靠性和信噪比, 每个能量点均进行十次重复激发, 并将单点重复激发所获得的光谱数据进行平均处理, 以此代表该能量下该点的光谱。 完成一个点的十次重复激发与数据平均后, 关闭激光器, 利用电动位移台将弓丝样品移动至下一待测区域, 精确定位使样品表面目标点(如弓丝中心点)处于激光焦点位置。 激光器重新预热后, 重复上述单点十次激发与光谱平均流程。 此严格的“ 位移— 定位— 预热— 重复激发— 平均” 步骤贯穿于所有待测区域的数据采集过程, 旨在最大程度地保证所采集光谱信息的稳定性与可重复性。 最终, 通过系统性地采集并分析弓丝样品不同区域在上述激光能量下的平均光谱信息, 探究弓丝材料的元素分布信息。

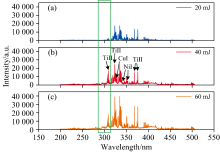

本次研究以广泛应用于口腔正畸领域的铜镍钛合金弓丝作为代表性分析对象。 在激光参数方面, 拟设定20、 40和60 mJ 三个能量梯度以系统考察不同脉冲能量对弓丝样品激发光谱特性的影响。 为保障分析结果的准确性, 排除弓丝可能因在口腔中佩戴所产生的一系列变化的影响, 使用全新的、 未在临床中使用过的原始弓丝样品。 为保障分析结果的统计代表性与空间均匀性评估, 在样品表面随机选取三个独立测量点位。 在每个选定的测量点位上, 对每个预设的激光能量水平均实施多次(n> 10)重复激发。 对于每个测量点/能量组合下采集到的系列光谱数据, 为进一步提升信噪比并获取具有统计意义的代表性光谱, 特别将初始连续10次激发的发射光谱进行算术平均处理。 该数据处理策略有助于降低随机噪声干扰, 并反映材料本征元素组成的稳定等离子体发射特征。 经过上述平均处理所得到的对应于不同激光能量水平的特征光谱图如图3所示。

根据图3所展示的光谱及实验结果显示, LIBS对弓丝样品的激发符合一般规律, 即相同条件下, 激光能量越大, 激发样品得到的光谱强度越强。 相较于图3中的(b)和(c), 图3(a)中显示激光能量为20 mJ时部分元素谱线并未被完全激发。 因此, 为保证所收集光谱数据的元素信息丰度, 后续只针对使用40和60 mJ的激光能量对弓丝样品进行激发得到的光谱数据进行分析。

在初步选定激光能量后, 进一步深入分析了单一正畸弓丝不同区域的差异性。 研究依旧以铜镍钛弓丝为研究对象, 将每份样本划分为6个区域并依次编号为①至⑥。 其中, ①⑥区域代表正畸患者口腔后牙区, ②⑤区域代表侧牙区, ③④区域代表前牙区。 采用工业相机及放大镜分别对全新未拆封弓丝、 临床使用1个月和6个月的弓丝样本各区域进行了详细观察与图像记录。 相应的分区编号示意图及样本表面形貌的拍摄结果如图4所示。

根据实验结果, 全新未使用的弓丝样品表面光滑平整, 未出现划痕; 使用时间为1个月的弓丝样品在部分区域的表面开始出现细小的划痕; 而使用时间6个月的弓丝样品大部区域表面出现划痕且划痕的范围较大。 根据样品表面观察得到的结果, 我们推测随着正畸弓丝在口腔中的佩戴时间的延长, 弓丝在患者口腔内的离子交换就越剧烈, 从而使样品表面的使用痕迹更加明显。

在这一小节的研究中, 我们初步论证了使用LIBS技术分析正畸弓丝时对激光能量的基本要求, 选择40和60 mJ的激光能量对样品进行激发, 同时对弓丝所采集激光光谱的谱线进行初步标定。 然而, 根据对弓丝表面微观差异的分析, 我们发现不同佩戴时长弓丝表面存在显著差异, 且同一弓丝会因患者口腔的特异性导致不同位置呈现明显的差异(如图4(c)①②③)。 因此在下一步的研究中, 我们以使用时长为6个月且使用痕迹最显著的铜镍钛弓丝为样品, 深入分析了同一弓丝不同区域的光谱差异。

在这一步的研究中, 选取表面痕迹最明显的铜镍钛弓丝(使用时间6个月)为样品, 分别使用40和60 mJ的激光能量对弓丝的六个区域进行连续重复激发。 为保证采集得到的光谱数据可靠、 提高信噪比, 采用10发光谱数据进行平均的方式进行光谱数据处理, 得到的光谱图如图5所示。

| 图5 使用6个月的铜镍钛弓丝在40 mJ (a)和60 mJ (b)激光能量所采集光谱Fig.5 Spectra collected with 40 mJ (a) and 60 mJ (b) laser energy using copper-nickel-titanium archwires used for 6 months |

实验结果表明, 采用连续10发光谱数据进行平均的方式对光谱数据进行处理时, 同一激光能量下不同弓丝区域的光谱数据无显著差异。 然而, 在上述的研究中, 我们通过对弓丝表面微观形貌的观察, 论证了弓丝表面不同区域存在较大差异。 由此我们推测, 使用传统的光谱平均方法在弓丝样品的研究上适用性不佳。

由此尝试通过观察弓丝激发的第1~2发激光产生的等离子体光谱信息来探索弓丝之间的差异。 以40 mJ激光能量、 铜镍钛正畸弓丝为例, 分别对全新的铜镍钛正畸弓丝和使用时间6个月的铜镍钛正畸弓丝进行激发。 为更加直观地从元素谱线上观测出使用6个月的铜镍钛正畸弓丝与全新的正畸弓丝之间的差别, 我们尝试将使用时长6个月的弓丝的原始谱线与全新弓丝的原始谱线作比值, 得到的结果如图6所示。 根据图6 的观测结果, Ca元素是使用过的弓丝与全新弓丝之间的主要差异, 而且Ca元素并不是铜镍钛正畸弓丝本身富含的元素, 因此推测新旧弓丝钙元素差异是由于弓丝在口腔中发生某些元素交换积累到弓丝上的。

在观察到新旧正畸弓丝明显的钙元素差异的基础上, 我们对激光烧蚀弓丝样品所产生的光谱在时间上进行了分辨, 使用40和60 mJ的激光能量对使用时间为6个月的弓丝样品进行单点连续激发, 激发次数为100次。 通过提取光谱中的钙、 镍、 铜、 钛元素谱线, 本文绘制了铜镍钛弓丝中选取的典型元素随烧蚀次数的变化趋势, 并拍摄了烧蚀第1次、第10次和第100次所形成的烧蚀坑图像, 实验结果如图7所示。

实验结果表明, 随着激发次数的增加, 弓丝样品表面烧蚀坑的面积和深度均呈现逐渐增大的趋势。 对比40与60 mJ两种激光能量下主要元素的光谱强度变化, 发现60 mJ能量下钛元素的光谱强度迅速达到峰值并维持稳定, 而40 mJ能量下其强度上升则相对缓慢。 根据所展示的实验结果, 在患者口腔内使用过一段时间后的剧烈变化趋势主要体现在前10次激发中, 并且每一次激发都有剧烈的趋势变化, 这表明弓丝样品的差异性变化主要集中在样品表面。 因此, 针对弓丝在人体口腔环境中演化行为的研究应重点关注其表面特性。

相关研究表明, 单次激发的激光能量越高, 其对弓丝样品的单次烧蚀深度越大。 因此, 为更精细地逐层观察弓丝材料的演化特征, 建议采用尽可能小的激光能量(如40 mJ)进行剖析。 基于上述结论, 后续将采用40 mJ而非60 mJ 的激光能量进行相关分析。

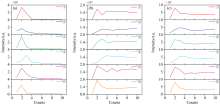

在选定40 mJ激光能量的基础上, 以使用6个月的铜镍钛弓丝为样品, 采集了该弓丝6个区域的光谱数据。 并提取了光谱中的钙、 镍、 铜、 钛元素谱线, 绘制了铜镍钛弓丝中选取的典型元素随烧蚀次数的变化趋势。 实验结果如图8 所示。

实验结果表明, 对于使用时间为6个月的铜镍钛正畸弓丝, 其表面的钙(Ca)元素信号强度在第五次激发后基本消失。 结合弓丝在患者口腔内使用的临床背景, 推测该现象源于患者佩戴弓丝在日常饮食后于口腔中形成的牙菌斑附着在弓丝的表面并与弓丝发生元素交换[11, 12, 13]。 值得注意的是, 预处理环节(包括医用酒精充分浸泡及消毒棉擦拭和超声清洗)已有效去除了表面附着物, 这表明所观测到的钙元素并非简单附着, 而是以某种形式渗入弓丝表层。 进一步根据谱峰强度分析, 本研究涉及的弓丝样品中, 区域①、 ③、 ⑤、 ⑥显示出比区域②、 ④更强的元素信号变化, 该结果反映了①、 ③、 ⑤、 ⑥区域在口腔复杂环境的反应更为显著。

此外, 作为正畸弓丝的主要组成元素, 镍元素和钛元素的光谱强度在第五次激光激发后趋于稳定。 根据这一实验现象, 我们推测随着弓丝在口腔环境中使用时间的延长, 弓丝的表层发生了一系列物理化学变化: 一方面, 口腔中附着与弓丝表面的各种堆积物的部分元素例如钙元素向弓丝内部迁移; 另一方面, 弓丝内部的镍等元素则析出并在弓丝的表面富集。 鉴于镍元素属于重金属元素, 其在弓丝表面富集并可能形成化合物, 若其在口腔环境中长期存在, 则可能会带来潜在的健康风险[14]。 因此, 本研究结果提供的临床启示在于: 正畸患者应该严格遵循按期更换弓丝的医嘱, 由此最大限度降低因弓丝-口腔环境间元素交换带来的潜在不利影响。

根据上述实验研究与数据处理方法, 对样品中的普通镍钛弓丝和热激活镍钛弓丝分别选取在口腔中使用时间最长的弓丝样品进行研究。 其中, 普通镍钛弓丝样品中最长使用时间为1个月, 热激活镍钛弓丝样品中使用时间最长为4个月。 同样地, 分别对两种弓丝样品按照位置划分为6个区域, 将激光器能量设置为40 mJ对弓丝样品的每个区域进行至少10次激发。 实验得到的光谱图如图9所示。

实验结果表明, 与铜镍钛表现出相同的特性, 使用过的普通镍钛弓丝与热激活镍钛弓丝表面的钙元素信号在第五次激发后基本消失, 镍元素与钛元素在第五次激发后其光谱强度趋于稳定。

在综合观测了三种弓丝样品后, 我们认为正畸患者在日常生活中佩戴的正畸弓丝会与附着于正畸弓丝表面的牙菌斑产生元素交换[15]。 龋齿和牙周病是牙齿矫正过程中的常见问题, 严重时可导致治疗中断, 这两者都与牙菌斑的控制密切相关, 而对牙菌斑的控制关键在于患者的日常清洁程度[16]。 对于同一根弓丝, 不同区域的表层钙元素差异能够反映该区域的日常清洁护理情况, 即某区域的钙元素谱线强表明该区域日常清洁力度不足。 对于实验观测的普通镍钛弓丝, 如图8(a)所示, ②⑤⑥区域的钙元素谱线强度最高, 表明该征集患者应该在日常牙齿清洁中更加关注这些区域; 相比之下, ①区域的钙元素强度最低, 综合观测弓丝对称位置的⑥区域, 表明该患者可能存在例如只使用一只手着重刷单侧牙齿的刷牙习惯问题。 而对于实验所研究的热激活镍钛弓丝, 相比①②⑥区域, ③⑤区域的钙元素谱线强度明显偏高, 因此我们推测这名口腔正畸患者日常对前牙区的清洁不够到位, 应当在后续生活中加强对前牙区的清洁。

总体而言, 基于LIBS技术建立起了正畸弓丝表面钙元素光谱强度与患者日常口腔清洁习惯之间的联系, 这对口腔正畸治疗过程具有一定的指导意义和应用价值, 这使得医生在对患者进行门诊时不会因为患者单日的特殊清洁行为(复查当日着重清洁)而影响到对患者日常清洁习惯的判断, 进而进行准确的指导。 更进一步的, 根据对正畸弓丝表面元素的现场检测结合正畸患者的牙齿状况, 能有效帮助医生对患者口腔问题是否来源于唾液酸碱度、 牙齿本身特性、 日常刷牙清洁习惯和饮食习惯当中的某个或者某些提供准确的判断依据, 辅助口腔医生对患者的口腔问题进行指导。

本文围绕口腔正畸治疗领域的热点问题, 结合当前已有研究基础逐渐将研究问题聚焦于弓丝表面牙菌斑, 并基于LIBS技术开发了一种针对正畸弓丝的分析方法。 研究首先以使用6个月的铜镍钛弓丝为样品, 在初步划分弓丝观测区域的基础上, 深入分析了不同烧蚀次数下Ca、 Ni、 Ti等重要元素的变化趋势, 并以此为基础, 分别对使用1个月的普通镍钛弓丝及使用4个月的热激活镍钛弓丝开展了深入研究。

结果表明, 由牙菌斑与弓丝相互作用所形成的生物膜主要附着在弓丝表层, 使用LIBS技术采集单点光谱数据时仅前5次烧蚀所形成等离子体包含生物膜光谱信息, 当烧蚀次数超过五次不同观测区域的光谱基本一致, 无法有效反映弓丝表层使用状态; 通过对比弓丝表层Ca元素谱线强度差异及变化趋势, 可初步判断弓丝不同区域生物膜中牙菌斑的含量, 从而在正畸治疗过程中实现对弓丝使用状态的监测, 并反映治疗过程中患者牙齿的健康状态以及日常清洁程度, 以指导正畸弓丝的使用、 更换及综合评估。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|