作者简介: 孙伟哲, 2001年生,西安交通大学电气工程学院博士研究生 e-mail: 940494979@stu.xjtu.edu.cn

对绝缘材料型号快速准确识别, 可以防止原料混用、 误用, 是电缆生产质量控制的关键环节。 传统抽检模式常采用傅里叶变化近红外光谱、 热重分析等方法, 存在成本高、 效率低及现场适应性差等问题, 难以满足原材料全检快检需求。 本文提出一种近红外光谱与一维卷积神经网络(1D-CNN)相融合的电缆绝缘材料型号快速识别方法。 以6种常用电缆绝缘材料为研究对象, 利用近红外光谱仪采集样品光谱, 构建具有两个卷积-池化结构单元的1D-CNN网络模型, 充分利用其在处理高维近红外光谱数据中的局部特征提取优势, 挖掘不同型号材料之间的光谱差异。 在此基础上, 结合多种光谱预处理方法消除非目标干扰, 系统比较各预处理策略下建模效果, 确定S-G平滑的光谱二阶导为最优预处理方法; 引入贝叶斯优化方法对模型的关键超参数进行自动调优, 提升模型识别精度。 优化后的模型的识别准确率、 加权平均精确率、 加权平均召回率、 加权平均F1分数分别达到95.00%、 95.07%、 95.00%、 0.9504, 显著优于传统机器学习模型。 研究结果表明, 结合1D-CNN模型与近红外光谱分析技术, 可实现对电缆绝缘材料型号的快速准确无损识别, 具备较强的现场应用潜力。 为电缆绝缘材料大规模全覆盖的快筛快检提供了可靠的方案, 也为绝缘材料全流程智能质控体系提供了有效技术支撑。

Fast and accurate identification of insulation material types can prevent the mixing and misuse of raw materials, which is a key part of quality control in cable production. The traditional method using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) for sampling inspection has several drawbacks, including high cost, low efficiency, and poor adaptability to field conditions. It is difficult to meet the need for fast and full inspection of raw materials. This paper proposes a method for fast identification of cable insulation material types by combining near-infrared spectroscopy with a one-dimensional convolutional neural network (1D-CNN). Six common cable insulation materials were used as the research objects. Their spectral data were collected using a near-infrared spectrometer, and a 1D-CNN model with two convolution-pooling units was built. The model leverages its ability to extract local features from high-dimensional near-infrared spectral data, thereby identifying spectral differences between various material types. Based on this, various spectral preprocessing methods were applied to remove unwanted interference. The modeling performance under each strategy was compared systematically, and the second derivative of the spectrum using Savitzky-Golay smoothing was found to be the best preprocessing method. Bayesian optimization was introduced to adjust key model parameters and improve recognition accuracy automatically. The optimized model achieved an identification accuracy of 95.00%, a weighted average precision of 95.07%, a weighted average recall of 95.00%, and a weighted average F1 score of 0.950 4, which are significantly better than traditional machine learning models. The results show that combining the 1D-CNN model with near-infrared spectroscopy enables fast, accurate, and non-destructive identification of cable insulation material types, with strong potential for field application. This study provides a reliable solution for the rapid screening and testing of cable insulation materials on a large scale, offering strong technical support for building an intelligent quality control system throughout the entire insulation material process.

近年来, 全国电缆网规模迅猛增长, 电网电缆化已成为未来重要的发展趋势[1]。 随着电缆数量逐步增多, 其质量问题日益突出, 统计数据显示, 除外力破坏和安装不当外, 近50%的电缆本体故障源于产品质量问题[2], 2020年— 2022年, 关于电线电缆产品的重大质量事件共有302起[3], 2025年3月我国政府和媒体特别曝光了劣质电缆危害, 凸显了电缆质量问题的广泛性和严峻性[4]。 在电缆各组成部分中, 绝缘层是最关键的非金属部件, 直接决定电缆的运行性能与使用寿命, 近半数的电缆质量问题与绝缘材料性能不合格相关[5]。

原材料鉴别技术落后、 质量把控环节缺失是绝缘材料性能不合格的重要原因[6]。 传统抽查模式下, 材料需要送到专业实验室进行测试, 常用检测方法为傅里叶红外光谱法(FTIR)、 热重分析法(TGA)和差示扫描量热法(DSC), 其检测依据是通过测定特定基团或性能, 间接判断材料的种类和牌号。 但这些方法普遍存在操作繁琐、 成本高、 无法现场开展等问题, 难以满足大规模检测需求。 工业生产中缺乏快速无损的绝缘材料现场检测方法, 导致电缆生产环节存在质量管控盲区。

近红外光谱分析技术通过测量不同基团在780~2 500 nm 波段的吸收特征获取样品信息, 具有快速、 无损、 原位等优势, 是一种适用于电缆绝缘现场快速检测的先进技术。 电缆绝缘材料常用聚乙烯、 聚氯乙烯等聚合物, 在近红外波段具有丰富的光谱信息, 目前已有部分研究聚焦于高分子材料的种类识别[6, 7]。 相关研究面向低密度聚乙烯、 高密度聚乙烯、 聚丙烯和聚苯乙烯4种聚合物的近红外光谱识别, 建立偏最小二乘判别模型, 实现材料种类有效鉴别。 另有研究针对塑料回收快检, 通过分析聚氯乙烯、 聚丙烯等5种塑料制品的近红外反射光谱, 构建了分类模型并开发了废弃塑料自动识别系统, 显著提升了塑料回收的效率。 尽管大量研究充分验证了近红外光谱技术在聚合物材料识别领域的可行性, 但现有成果多聚焦于材料材质或大类区分层面。 特别需要指出的是, 针对电缆绝缘材料这一特定应用场景, 尤其是细化至具体型号层面的识别研究仍存在空白。

电缆绝缘材料型号的识别面临双重挑战。 一方面, 相似型号的材料使用的基体材料相同, 近红外光谱整体趋势高度一致, 其光谱差异主要体现在微弱且局部的信息上, 常规分析方法难以有效提取差异特征。 另一方面, 工程应用中, 现场检测环境复杂, 这些细微差异可能被样品表面状态、 测量噪声等非目标因素所掩盖, 进一步加大了识别难度。

针对上述问题, 本文提出一种融合近红外光谱与一维卷积神经网络(1D-CNN)的电缆绝缘材料型号快速识别方法, 利用便携式近红外光谱仪采集6种常用绝缘材料的光谱, 研究了光谱间的相似性与差异性; 构建具有两个卷积-池化结构单元的1D-CNN网络模型, 充分利用其在处理高维近红外光谱数据中的局部特征提取优势, 挖掘不同型号材料之间的光谱差异。 在此基础上, 通过对多种光谱预处理方法及其组合策略的比较分析, 评估不同预处理策略对识别模型性能的影响, 确定最优预处理方案。 最后, 引入贝叶斯优化方法对模型的关键超参数进行自动调优, 提升模型性能, 实现对电缆绝缘材料型号的快速、 准确识别。

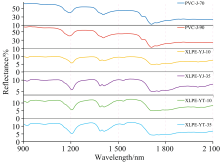

实验材料为6种常用电缆绝缘材料, 分别为J-70、 J-90两种聚氯乙烯(PVC)材料和YJ-10、 YJ-35、 YT-10、 YT-35四种交联聚乙烯(XLPE)材料, 如图1所示。 采用近红外光谱仪(NIRQuest)采集样品光谱, 光谱仪波长范围900~2 100 nm, 取12次动态扫描平均光谱作为测得光谱曲线。 实验过程中, 使用积分球探头采集绝缘样品近红外漫反射光谱, 近红外漫反射光谱采集系统如图2所示。 入射光在样品和积分球表面发生多次漫反射, 反射光与标准光谱比对后得到近红外光谱, 通过USB接口将光谱数据传输至计算机, 并利用计算机控制光谱数据采集和存储。 每个样品正反面不同位置采集5条光谱, 采集每条光谱耗时约8 s。

| 图2 电缆绝缘材料近红外漫反射光谱采集系统Fig.2 Diffuse reflection near infrared spectrum acquisition system for cable insulation materials |

为定量评估光谱测量的重复性和误差范围, 计算了同一样本多次测量光谱的相对标准偏差(relative standard deviation, RSD)。 RSD作为标准差与平均值的比值, 是衡量数据离散程度和测量重复性的关键指标。 针对每个样本的5条光谱, 计算其在全光谱范围内的平均RSD。 结果表明, 同一样本在不同位置多次测量的光谱曲线具有高度的重复性, 所有样本测量光谱的平均RSD均低于5%。

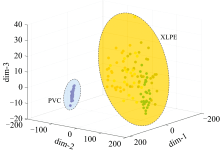

6种不同电缆绝缘材料的近红外平均光谱如图3所示。 对比谱图发现, PVC与XLPE材料的差异主要集中于1 400和1 700 nm附近。 其中, 1 400 nm为C— H二级倍频吸收区, XLPE的交联结构导致其吸收强度相对更高, 1 700 nm为C— H组合频和O— H伸缩振动叠加区域, PVC材料因增塑剂在1 700~1 750 nm出现宽缓峰, 而XLPE此处吸收平坦。 然而, 不同型号的同类型材料谱图高度重叠。 为探究不同材料近红外光谱的可分性, 采用主成分分析(PCA)进行降维, 结果如图4所示。 结果显示, PVC与XLPE材料之间能够实现较好的区分, 但对于成分相同的材料, 由于其近红外光谱特征高度一致, 仅依靠特征峰识别或降维的方法无法区分其型号。

不同型号同类材料光谱间的高度相似性主要源于它们采用相同的基体材料。 虽然这些材料中添加了微量添加剂, 但添加剂的差异不足以使光谱产生直观可辨的变化, 使得光谱差异主要集中于局部弱吸收区域。 常规的化学计量学分析方法在提取这类微弱特征方面能力有限, 难以有效捕捉光谱中的细微差异。 因此, 利用1D-CNN强大的局部特征提取能力解析这些光谱偏移, 有助于实现对微弱特征的准确识别。

由于光谱采集过程中受样品表面状态、 环境温度及噪声等干扰, 显著影响建模效果。 故首先对光谱进行预处理, 分别采用平滑处理、 基线校正、 散射校正、 和尺度缩放四类方法, 提高光谱数据质量。

平滑处理可以消除随机噪声的影响, 提高样本信号的信噪比。 Savitzky-Golay平滑(S-G平滑)是最常用的光谱信号平滑处理方法, 其原理是利用多项式对原始光谱的移动窗口内的数据进行多项式分解并用最小二乘进行数据拟合, 从而有效去除高频噪声成分。

包括一阶导、 二阶导等基线校正的作用是去除仪器背景或漂移对信号的影响。 一阶导和二阶导分别可以去除斜线和曲线背景, 提高光谱分辨率, 其基本公式见式(1)、 式(2)。

式中, xi为第i个样品的光谱, d为窗口宽度。

散射校正旨在消除由于样品表面颗粒分布不均匀及颗粒大小不同产生的散射对光谱的影响, 常用方法包括多元散射校正(MSC)和标准正态变换(SNV)。 MSC校正思路是计算校正集的平均光谱, 然后将每条光谱与平均光谱作一元线性回归实现校正。 SNV则是从原始光谱中减去该条光谱的平均值后, 再除以校正集光谱的标准偏差, 以统一光谱的尺度。

尺度缩放可以消除数据尺度差异过大而引起的建模偏倚问题, 未经缩放的数据可能导致某些高幅值变量在建模中占据主导地位, 掩盖其他变量对响应值的贡献, 常用方法包括标准化和归一化等。

预处理方案的选择对建模效果具有重要影响, 为尽可能消除样品表面状态、 光谱噪声及散射等非目标因素对模型性能的不利影响, 采用归一化、 S-G平滑、 SNV、 MSC、 一阶导数和二阶导数方法, 并根据建模需求灵活组合单一或多种预处理方式, 对原始近红外光谱数据进行处理, 以提升数据质量。

卷积神经网络(CNN)是一种可以通过梯度下降算法优化参数的深层前馈神经网络, 广泛应用于图像处理, 特别是二维和三维图像数据的处理。 在处理高维向量数据时, 1D-CNN表现出卓越的识别效果[8]。 与其他深度学习方法相比, 1D-CNN模型具有较低复杂度, 并对样本数量要求较低, 从而降低了计算成本。 不同于传统降维建模方法, 1D-CNN无需对光谱数据进行降维处理, 也不需要优化或选择特定的光谱区域, 而是在模型训练过程中动态调整光谱数据特征的权重系数, 确定其的贡献度。 通过对一维光谱数据进行卷积处理, 1D-CNN能够有效提取光谱局部特征并处理非线性光谱数据。 该模型由多个部分组成, 包括输入层、 卷积层、 归一化层、 池化层、 全连接层和输出层, 模型建立的具体步骤如下:

(1)数据重塑。 将数据输入到卷积神经网络前, 将数据重塑为适合卷积神经网络输入的512× 1× 1× M的4D张量, 其中M是批量大小, 即输入到网络中的样本数量。

(2)1D-CNN模型构建。 从结构上, 提出的1D-CNN模型可以分为两个基本结构体, 都包含卷积层(1D-CNN)、 归一化层(BatchNorm)、 最大池化层(Maxpool)。 第一个结构体中, 采用两个包含16个2× 1大小卷积核的卷积层, 提取近红外光谱波段局部特征, 将特征信息保存在多个局部特征矩阵中; 归一化层采用批量标准化进行, 归一化层后采用线性整流单元(Relu)作为激活函数, 并采用Dropout降低过拟合; 采用大小为2× 1的Max pooling构建池化层, 提取光谱数据的局部特征。 在第二个结构体中, 卷积层由32个2× 1大小的卷积核组成, 最大池化层Maxpool大小为2× 1。

(3)数据平展与输出。 以上操作得到的特征向量连接到flatten层进行平展处理, 经过全连接层与输出节点相连。 输出层采用Softmax激活函数, 将输出层的线性组合结果转换为对应于6种不同种类绝缘材料的概率值, 从而实现多种材料型号的预测。 构建的1D-CNN结构如图5所示。

模型使用准确率Acc、 加权平均精确率Pweighted、 加权平均召回率Rweighted、 加权平均F1分数F1weighted等指标进行评价, 计算公式如式(3)— 式(7)。

式中, TPi为第i种样本真正例, FPi为第i种样本假正例, TNi为第i种样本真负例, FNi为第i个样本假负例, N为样本总数, Ni为第i种样本个数, Wi为第i种样本的权重。

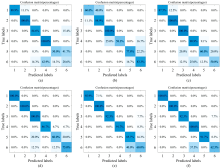

预处理方式对模型性能存在显著影响。 基于前文构建的1D-CNN模型, 针对不同预处理组合的建模效果展开了对比研究, 如图6和表1所示, 其中各评价指标数据均为5折交叉验证的平均值。

| 表1 不同预处理方法及组合对应模型评价指标 Table 1 Model performance evaluation metrics for different pretreatment methods and combinations |

研究结果显示, 直接采用原始数据进行建模时, 模型效果最不理想。 这主要是因为原始数据易受到多种非目标因素的干扰。 考虑到电缆绝缘材料具有表面粗糙度高、 散射干扰强等特性, 采用S-G平滑和二阶导对数据进行预处理, 能够有效增强光谱弱吸收峰、 消除基线漂移并抑制散射噪声。

该预处理组合建模效果最佳, Acc、 Pweighted、 Rweighted、 F1weighted分别可达到91.67%、 92.34%、 91.67%、 0.920 0。 因此, 选择S-G平滑和二阶导作为最终的预处理方案。

采用S-G平滑和二阶导的预处理方案总体建模效果最佳。 但在图6(f)中可见, 模型对YT-35(类别6)的识别率仅62.5%。 主要原因是YT-35和YJ-35(类别4)这两种材料均为适用于35 kV电压等级电缆的XLPE绝缘料, 本质上并无显著差异, 二者仅在生产工艺、 材料配料及添加剂等方面存在些许不同。 这些细微差别致使其光谱相似度较高, 进而容易出现误判情况。

由于这两种材料的性能相近, 应用场景也基本相同, 所以在工业生产中, 将它们相互误判所产生的影响相对较小。 而当前需要重点关注的是10 kV绝缘料(YJ-10和YT-10)与35 kV绝缘料的区分问题, 若将性能不足的10 kV绝缘料用于更高电压等级的电缆, 则可能引发电力系统的安全隐患。 选用的模型对不同电压等级电缆绝缘料的识别准确率达到90%以上, 这一结果充分验证了模型的有效性。

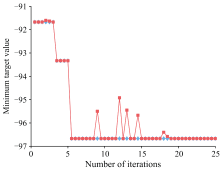

通过选择合适的方法进行超参数优化, 可以提高模型的预测准确性和稳定性[9, 10]。 贝叶斯优化作为一种全局优化算法, 具有较低的计算复杂度, 且能针对性地进行参数搜索, 降低陷入局部最优的风险[11, 12]。 本研究采用贝叶斯优化实现1D-CNN模型超参数寻优, 高效地获得全局最优解。 按照7:3的比例将数据划分为训练集和测试集, 设置优化目标为训练集5折交叉验证的平均准确率, 优化参数包括: 初始学习率、 各卷积层卷积核个数、 各卷积层卷积核大小、 池化步长、 最大池化窗口大小。 贝叶斯优化过程如图7所示。 基于S-G平滑及二阶导处理后的光谱数据, 采用贝叶斯优化1D-CNN超参数, 迭代次数设置为50。 结果显示, 参数优化后, 训练集准确率最高可达96.67%, 采用测试集进行独立验证发现, 测试集的Acc、 Pweighted、 Rweighted、 F1weighted分别达到95.00%、 95.07%、 95.00%、 0.950 4, 相比未优化的模型各评价指标分别提升3.6%、 3.0%、 3.6%和3.7%。 性能的提升充分证明参数优化策略的有效性, 优化后的模型在材料识别中具有更优的稳定性和可靠性。

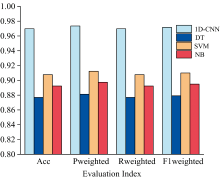

为验证优化模型的综合性能, 基于电缆绝缘材料近红外光谱数据集, 分别构建了决策树(DT)、 支持向量机(SVM)、 朴素贝叶斯(NB)三种常用的分类模型, 以对比识别效果, 各模型参数设置均通过贝叶斯算法进行优化。 各模型在测试集的识别结果如图8所示。 结果表明, 1D-CNN模型在各项性能指标上均优于DT、 SVM和NB模型, 充分验证了1D-CNN模型强大的识别能力。

针对电缆绝缘材料现场快速识别需求, 结合近红外光谱快速、 无损、 原位的技术优势, 提出一种电力电缆绝缘材料型号的近红外光谱快速识别方法, 主要研究结论如下:

(1)获得了6种常用电缆绝缘材料的近红外光谱, 揭示了不同材料光谱差异, 通过S-G平滑与二阶导消除了样品表面状态与背景噪声等非目标因素干扰。 该预处理方案在各项评价指标中表现最优, 为近红外光谱数据建模提供了高质量输入。

(2)构建了包含两组卷积-池化结构单元的1D-CNN网络模型, 充分挖掘了近红外光谱中细微且局部的差异特征, 最终模型在测试集上实现95.00%识别准确率, Pweighted、 Rweighted、 F1weighted分别达到95.07%、 95.00%与0.950 4, 解决了电缆绝缘材料型号识别中的高相似光谱分类瓶颈。

(3)所提出的方法具备快速无损、 可原位识别的优势, 实验方案设计贴合电缆工业现场, 单样本光谱采集耗时约8 s, 模型预测耗时小于1 s, 全程控制在10 s内。 研究验证了近红外光谱法在电缆绝缘材料质量控制中的应用可行性, 为电缆绝缘材料大规模快筛快检提供了高效、 可靠的解决方案。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|