作者简介: 毛孝冬, 2002年生,华东交通大学机电与车辆工程学院硕士研究生 e-mail: mingo0908@163.com

多效唑作为一种广泛使用的生长调节剂, 对于保障作物产量、 提升农产品质量等方面具有重要意义。 但如果在使用中残留过量, 不仅会污染环境, 而且会附着在果蔬等农产品表面, 对消费者的健康构成潜在威胁, 因此亟需建立一种高效、 灵敏、 无损的方法, 对农产品中的多效唑含量进行精准检测。 针对传统检测技术存在前处理复杂、 对样品有破坏性、 灵敏度不足等问题, 提出了一种结合太赫兹超材料传感器与智能优化建模算法的痕量多效唑农药残留的无损、 高灵敏检测方法。 本研究设计并制备了一种“L”型复合双峰结构的太赫兹超材料传感器, 配制了21种不同浓度的多效唑溶液样品, 经过滴加、 烘干、 冷却后, 采集各浓度在0.7~3.5 THz范围内透射光谱, 分析其光谱特征; 结合1st D、 2nd D、 SNV、 MSC等预处理算法和CARS、 UVE、 IRIV、 VIP、 VISSA等特征选择算法对光谱进行数据处理, 引入教育竞争优化算法(ECO)对支持向量回归(SVR)模型的超参数进行调优, 以构建最优回归模型。 结果表明, 本研究提出的“L”型结构超材料传感器具有良好的共振增强能力, 在0.7~3.5 THz范围内, 随着多效唑的浓度升高, 太赫兹透射光谱呈现出明显的幅值下降与共振峰红移现象, 表现出良好的浓度响应关系; ECO优化的SVR模型在全频段模型效果上均优于其他优化方法; 2nd D-VISSA-ECO-SVR模型表现出最好的预测精度和拟合能力, 模型的RP、 RMSEP和MAE分别为0.974 9、 0.069 0、 0.054 4; 对多效唑真实浓度与预测浓度进行拟合, 计算模型的检出限(LOD)为0.215μg·mL-1。 将ECO算法与太赫兹超材料技术相结合, 结合预处理和特征提取技术, 实现多效唑残留的高灵敏、 无损检测, 验证了ECO优化算法在光谱检测领域的有效性和优越性, 为农药残留分析提供了高效、 实用的检测新方法。

As a widely used growth regulator, paclobutrazol plays a significant role in ensuring crop yields and improving the quality of agricultural products. However, suppose it is overused and leaves excessive residues. In that case, it will not only pollute the environment but also adhere to the surface of agricultural products, posing a potential threat to consumer health. Therefore, it is urgent to establish an efficient, sensitive, and non-destructive method for the precise detection of paclobutrazol content in agricultural products. In view of the problems of complex pretreatment, long time consumption, and insufficient sensitivity in traditional detection techniques, this paper proposes a non-destructive and highly sensitive detection method for trace paclobutrazol pesticide residues by combining terahertz metamaterial sensors with intelligent optimization modeling algorithms. In this study, an “L”-shaped composite double-peak structure terahertz metamaterial sensor was designed and fabricated. 21 samples of paclobutrazol solutions with different concentrations were prepared. After adding drops, drying, and cooling, the transmission spectra of each concentration in the range of 0.7~3.5 THz were collected, and their spectral characteristics were analyzed. The spectral data were processed by combining pretreatment algorithms such as 1st D, 2nd D, SNV, and MSC, with feature selection algorithms, including CARS, UVE, IRIV, VIP, VISSA. The educational competitive optimization algorithm (ECO) was introduced to optimize the hyperparameters of the support vector regression (SVR) model, thereby constructing the optimal regression model. The results show that the “L”-shaped structure metamaterial sensor proposed in this study has good resonance enhancement ability; In the range of 0.7~3.5 THz, as the concentration of paclobutrazol increases, the terahertz transmission spectrum shows a significant decrease in amplitude and redshift of the resonance peak, showing a good concentration response relationship; The ECO-SVR model has better model effects in the full band than other optimization methods; The 2nd D-VISSA-ECO-SVR model shows the best prediction accuracy and fitting ability, with the model's RP, RMSEP and MAE being 0.974 9, 0.069 0 and 0.054 4; The LOD of the model was calculated to be 0.215 μg·mL-1 by fitting the real concentration and predicted concentration of paclobutrazol. This paper combines the ECO algorithm with terahertz metamaterial technology. It combines pretreatment and feature extraction techniques to achieve high-sensitivity and non-destructive detection of paclobutrazol residues, verifying the effectiveness and superiority of the ECO optimization algorithm in the field of spectral detection, and providing an efficient and practical technical path for pesticide residue analysis.

多效唑(Paclobutrazol, PBZ)是一种广谱型植物生长调节剂, 广泛应用于农业中以调控植物的生长发育, 特别是在果树、 蔬菜、 粮食作物以及观赏植物的栽培管理中。 PBZ主要通过抑制植物的过度生长, 从而促进根系发育, 增强植株的抗逆性和抗倒伏能力。 常见的应用效果包括植株矮化、 开花整齐、 果实发育协调及提高作物产量和品质等。 此外, 多效唑还能够在一定程度上提高作物对干旱、 盐碱和病虫害的耐受能力, 在设施农业和集约化种植中具有广泛应用前景[1, 2, 3]。

然而, PBZ作为一种化学调节剂, 其在植物体内具有较长的残留周期, 并可能随着农产品进入人体, 对消费者的健康产生威胁。 研究表明, 多效唑具有一定的生殖毒性、 肝肾毒性及内分泌干扰作用, 长期摄入其残留物可能对人体的生理功能造成影响, 尤其是在儿童、 孕妇等敏感人群中风险更为显著[4, 5, 6]。 因此, 全球多个国家和地区均制定了多效唑在不同作物中的最大残留限量(MRL), 以确保食品安全。 因此, 开发一种快速、 灵敏、 准确的多效唑残留检测技术, 对于保障食品安全、 规范农业用药行为以及降低环境和健康风险具有重要意义。

传统检测方法如气相色谱法、 液相色谱法、 酶联免疫吸附法等存在前处理步骤繁琐、 效率低以及灵敏性不足等问题。 近年来, 太赫兹光谱技术因其非破坏性检测特性, 在食品安全领域引起广泛关注。 太赫兹波段(0.1~10 THz)可穿透非导体材料, 同时能反映分子振动与旋转状态的特征信息, 适用于农残、 添加剂及微生物污染等多类危害因子的检测。 其高空间分辨率使其具备快速筛查和在线检测的潜力[7, 8, 9, 10]。 然而, 由于太赫兹波与样品中痕量物质的相互作用较弱, 其信号强度和识别能力仍受到一定限制, 尤其是在水分等基质成分较多的复杂环境中。 传统太赫兹光谱在灵敏度与选择性方面仍存不足, 限制了其在微量成分识别中的应用深度[11, 12, 13]。 因此, 将太赫兹技术与增强机制结合, 以提高其对痕量目标的响应能力, 已成为该领域的突破方向之一。

超材料作为一种由人工结构构成的功能材料, 通过修改其结构参数, 从而在预设频段产生特征峰, 利用共振原理, 增强太赫兹与待测物的相互作用, 提高检测的灵敏度。 目前, 超材料已被广泛应用于高灵敏物质检测领域中, 尤其是在痕量物质检测方面展现出显著的性能优势[14, 15, 16, 17]。

本研究结合太赫兹超材料增强技术, 提出一种基于“ L” 型超材料结构, 并建立其电磁响应模型; 采集不同浓度下多效唑溶液的太赫兹透射谱, 分析其响应特性; 引入教育竞争优化算法(educational competitive optimization, ECO)对支持向量回归模型(support vector regression, SVR)进行参数寻优, 提升回归预测性能, 并进一步探讨数据处理方式对回归性能的影响, 综合提出一种兼具精度与鲁棒性的高效预测模型, 对痕量多效唑残留进行高灵敏度、 无损检测。

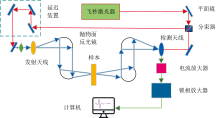

使用的实验系统为日本Advantest公司的TAS7500型太赫兹时域光谱系统。 该系统以飞秒激光驱动光电导天线生成太赫兹脉冲, 并通过精密控制的机械延迟线调节参考光与探测光之间的光程差, 从而实现对时域太赫兹信号的动态扫描。 所获取的时域数据经傅里叶变换可转换为频域信号, 用于提取样品在太赫兹波段的特征响应信息。 TAS7500 具备 0.1~7.0 THz的宽频带覆盖能力, 时间分辨率优于100 fs, 动态范围超过70 dB, 在透射与反射两种测量模式下均可稳定运行。 凭借其高精度和高灵敏度, 系统广泛适用于材料结构解析、 微量成分识别等无损检测领域。 图1为TAS7500的THz检测设备工作原理示意图。

1.2.1 超材料的设计与仿真

采用 Lumerical FDTD Solutions 软件对所构建的太赫兹超材料传感器进行电磁仿真建模。 图2展示了所构建的“ L” 型复合双峰结构太赫兹超材料的具体几何参数: 周期P1: 70 μ m; L1: 40 μ m; L2: 28 μ m; L3: 18 μ m; L4: 14 μ m; L5: 4 μ m; W1: 4 μ m; W2: 2 μ m。 基底选用折射率为3.335的硅(Si), 表层金属为金(Au)。

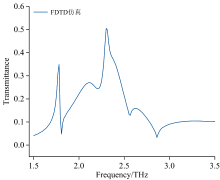

完成结构设计后, 为了验证所设计太赫兹超材料结构的可行性与预期性能, 观察结构透射峰所在位置, 因此在Lumerical FDTD Solutions软件中对所提出的“ L” 型太赫兹超材料传感器进行了全频段电磁仿真, 观察其响应特性。 图3 展示了该结构在太赫兹波段下的透射光谱响应。 仿真结果显示, 该传感器在1.79和2.30 THz处分别产生明显的透射峰。

1.2.2 多效唑溶液样品制备

本研究使用的多效唑标准溶液(100 μ g· mL-1)购买于阿拉丁试剂网(https://www.aladdin-e.com)。 对标准溶液采用逐级稀释法, 配制21组浓度梯度。 在稀释过程中, 使用移液器将标准溶液与超纯去离子水(18.2 MΩ · cm, Merck Millipore Ltd., USA)混合、 稀释, 并借助涡旋振荡器在3 000 rpm条件下持续振荡3 min, 确保各组样品中多效唑溶液充分、 均匀稀释。 配制完成的样品分别转移至棕色容量瓶中避光保存, 防止有效成分因光照分解而导致浓度偏移。 具体配制浓度如表1所示。

| 表1 多效唑溶液浓度梯度表 Table 1 Concentration gradient of paclobutrazol solutions |

为确保实验过程光谱采集的稳定性和可重复性, 在实验前对整套系统进行充分的预热准备。 通过空气压缩机保障光学腔体内的温湿度环境不受外界波动影响; 在放入样品前, 持续通入干燥空气, 使腔体内相对湿度维持在10%以下, 温度稳定控制在(25± 0.5) ℃范围内; 使用移液器按浓度由低到高, 将多效唑溶液(20 μ L· 次-1)依次滴加于超材料表面; 由于液态水对太赫兹波段具有较强的吸收作用, 为降低其对信号的干扰, 每次滴加样品后将超材料置于50 ℃烘干箱中干燥30 min; 干燥完成后, 将超材料安装于THz-TDS系统的透射测量模块中, 静置2 min, 等待超材料冷却至室温、 系统环境稳定后, 开始采集光谱。 为提升测量的代表性与数据的稳定性, 本实验采用“ 5个采样点× 每点重复10次” 的采样策略, 对21组样品进行光谱采集, 共采集1 050组原始太赫兹光谱数据。

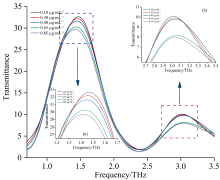

图4为不同浓度多效唑溶液的透射光谱, 由于低频(< 0.7 THz)和高频(> 3.5 THz)区间的强噪声干扰, 因此选择0.7~3.5 THz作为光谱的有效分析频段。 该频段区间经过选择后, 最终筛选出368个高质量光谱数据点用于定量分析建模。 图4(a)与图4(b)为两个透射峰局部放大图。 结果表明, 尽管样品中多效唑处于极低浓度水平, 但由于超材料结构所引发的强局域电磁场增强效应, 使得不同浓度之间的光谱差异仍然明显。 具体现象为: 随着浓度升高, 两个主要透射峰的振幅逐渐下降, 同时共振频率发生红移。 产生这种现象主要原因可能是: 多效唑分子增强了对入射电磁波的吸收, 降低了透射强度; 此外, 分子吸附在超材料表面后改变了其局部介电环境, 改变了等效介电常数, 导致透射谱出现红移现象。

在光谱数据采集过程中, 测量环境的变化、 光谱仪器的稳定性波动和操作误差都可能会导致出现异常光谱。 这些异常数据会干扰正常数据, 影响模型训练。 因此, 为避免降低模型的预测精度, 在建模前应先行剔除异常数据。

研究使用的是马氏距离(Mahalanobis distance, MD)法来剔除光谱异常值。 该方法通过协方差矩阵对变量进行归一化, 能够识别各特征之间的相关性。 在光谱数据处理中, 不同频率的透射值通常存在相关性, 马氏距离能有效检测那些在整体分布中偏离程度较大的异常样本。 并且, 光谱数据通常是高维的, 马氏距离可以在多维空间中衡量样本与总体分布的偏离程度, 相较于一维统计方法(如Z分数、 均值± 标准差)等方法, 更适用于光谱异常值检测。

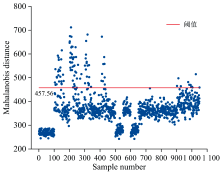

研究中采集的太赫兹光谱数量为1 050条。 设定马氏距离阈值为0.99, 超过该值的点被认为是异常值。 图5为马氏距离算法剔除的结果。 共剔除98个异常光谱数据, 剩余952条光谱数据。

支持向量回归(support vector regression, SVR)是一种基于统计学习理论的监督学习算法, 常用于回归分析领域。 SVR的预测性能高度依赖于超参数(如惩罚因子C、 核函数参数γ 等)的选择, 如果参数选择不当, 会导致模型欠拟合或过拟合。 传统的参数搜索方法(如网格搜索或手动调整)不仅效率较低, 而且容易陷入局部最优, 难以适应光谱数据高维、 高精准度的建模需求。 因此, 为提升多效唑残留量的定量预测精度, 构建了一种基于教育竞争算法(ECO)与支持向量回归(SVR)的预测模型。

教育竞争算法(educational competitive optimization, ECO)是Lian等[18]在2024年提出的一种新型优化算法, 通过模仿教育过程中个体间的竞争机制, 实现对参数的寻优。 具备较强的全局搜索能力与自适应平衡特性, 能够在复杂搜索空间中快速收敛至最优或近优解。 将ECO引入SVR模型的参数寻优过程, 不仅有效提升了模型对高维光谱数据的拟合能力, 还增强了其对样本扰动的鲁棒性与泛化能力。

为验证ECO-SVR模型在多效唑太赫兹光谱定量分析中的性能, 本文分别与传统SVR模型、 基于蚁群优化算法(ACO)以及模拟退火算法(SA)优化的SVR模型进行了对比。 所有模型均采用相同训练集与测试集进行构建与评估, 采用相关系数(R)、 均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)等指标, 反映各个模型对数据的训练、 预测情况。 各模型的预测性能如表2及图6所示。

| 表2 不同优化模型预测效果评估 Table 2 Performance evaluation of different optimization models |

结果表明, ECO-SVR模型在各项评价指标上均优于其他模型, 其在测试集上的RMSE显著降低, R值显著提高。 这表明ECO通过模拟学生间的学习、 竞争与适应机制, 选择最适合于当前数据集的超参数组合, 避免陷入局部最优。 与ACO和SA相比, ECO在参数调优精度、 对复杂非线性建模任务的适配性等方面均具有明显优势。 因此, ECO-SVR模型在本研究中展现出更低的误差、 更强的拟合能力和更优的泛化性能, 证明了ECO-SVR在太赫兹光谱农药残留检测中的有效性与优越性。

在光谱分析中, 原始数据往往受到多种外部因素的影响, 如环境干扰、 操作误差、 仪器噪声等, 这些因素可能会导致光谱信号失真, 降低数据的可靠性, 从而影响建模和分析的准确性。 因此, 在本研究中, 采用一阶导(first derivative, 1st D)、 二阶导(second derivative, 2nd D)、 标准正态变量变换(standard normal variate, SNV)、 多元散射校正(multiplicative scatter correction, MSC)等四种常用的预处理方法, 以降低和去除随机噪声、 背景干扰、 基线漂移、 光散射效应等干扰因素, 提高建模的稳定性和准确性。 各预处理结果如图7所示。

将预处理后的数据采用KS(Kennard-Stone)算法按照3:1 左右的比例划分为校正集和预测集, 而后输入到ECO-SVR模型中, 其结果如表3、 图8所示。 结果表明, 经过2nd D预处理后的数据效果最好, 其预测相关系数RP达到0.971 5, 均方根误差RMSEP达到0.073 9。

| 表3 不同预处理模型效果评估 Table 3 Performance evaluation of different preprocessing models |

经过对原始数据的预处理后, 模型有了较好的效果。 然而, 在光谱数据中, 数据维度很高, 包含368个变量, 而这些变量中只有少数对目标分析有实际意义, 可能存在较强的冗余性和噪声干扰, 限制模型进一步提升的潜力。 为了进一步增强模型的泛化能力与鲁棒性, 在预处理后的数据基础上, 采用自适应加权竞争采样(competitive adaptive reweighted sampling, CARS)、 无信息变量消除(uninformative variable elimination, UVE)、 迭代保留信息变量(iteratively retaining informative variables, IRIV)、 投影变量重要性(variable importance in projection, VIP)、 变量迭代空间收缩法(variable iterative space shrinkage approach, VISSA)等特征提取算法, 对光谱数据进行降维。 图9为各特征提取算法选择的变量在原光谱数据中的所在位置。

| 图9 各特征提取算法选择的变量在原光谱数据中的所在位置Fig.9 Positions of variables selected by feature extraction algorithms in the original spectral data |

经过特征提取后, 得到了不同维度的特征集。 为了进一步验证特征提取在提升模型性能中的实际效果, 将5种特征子集作为模型输入, 并与原始全频段建模结果进行对比分析。 通过比较不同特征集下模型的R、 RMSE以及MAE等指标, 系统评估特征提取对ECO-SVR建模性能的影响。

不同特征选择方法下ECO-SVR模型的预测性能对比结果如表4、 图10所示。 其中, VISSA特征提取后的特征集在ECO-SVR模型表现最为优异, RP提升至0.974 9, RMSEP和MAE分别下降至0.069 0和0.054 4。 该结果表明, 合理的特征选择不仅能有效剔除冗余变量、 缓解模型复杂度, 还能够提升模型对关键信息的学习能力, 从而增强回归精度与泛化性能。

| 表4 ECO-SVR在不同特征集下的建模性能对比 Table 4 Modeling performance of ECO-SVR with different feature sets |

VISSA 特征提取后的数据之所以在研究中表现优于CARS、 UVE、 IRIV和VIP, 可能是因为: ①VISSA将特征重要性评估与变量子集稳定性检验相结合, 实现了对“ 高相关性 + 高稳定性” 变量的联合筛选。 ②CARS在变量选择过程中依赖于偏最小二乘回归系数的逐步回归, 容易受初始样本扰动影响, 存在一定随机性; UVE通过变量稳定性进行筛选, 但对共线性敏感, 无法充分识别变量间复杂的交互作用; IRIV虽能剔除冗余信息, 但初期筛选易受噪声干扰, 稳定性较弱; VIP依赖于PLS建模中的投影贡献, 可能忽略变量间的非线性交互。 而VISSA在降低冗余性的同时, 更注重特征对模型预测性能的直接贡献, 因而能在提升模型精度的同时有效抑制过拟合, 使得其在整体性能优于其他四种方法。

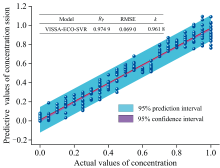

检出限是衡量定量模型在低浓度范围内识别能力的重要指标, 通常用于表征模型对目标物质最低可检测浓度的响应能力, 通过计算检出限(limit of detection, LOD)可进一步验证模型在痕量多效唑检测中的有效性与可靠性。 在本研究中, LOD的计算依据3倍标准偏差法(3σ 原则), 即以样本预测值的标准偏差(σ )的三倍除以模型的斜率(k)进行估算, 从而确保结果具有统计意义与工程实用性。 其计算公式为

图11为VISSA-ECO-SVR模型预测值与真值的拟合图, 拟合斜率k为0.961 8, 说明模型具有良好的拟合能力和浓度响应特性。 根据式(1)计算得出LOD为0.215 μ g· mL-1, 说明该模型在超低浓度范围内依然具备较强的识别能力和稳定性, 满足实际应用中对痕量多效唑残留进行定量检测的需求。 2nd D-VISSA-ECO-SVR在抑制冗余信息、 提升模型响应性能方面的优异表现, 进一步验证了其在多效唑等农药残留检测中的可行性及广泛的实际应用前景。

设计和制备了一种基于“ L” 型复合双峰结构的太赫兹超材料传感器, 结合ECO优化算法与支持向量回归(SVR)模型, 采用多种预处理和特征提取技术, 构建了多效唑定量检测模型。 结果表明, 超材料传感器与2nd D-VISSA-ECO-SVR模型相结合, 能够实现痕量多效唑的高灵敏度检测, 最优模型的预测性能指标(RP=0.974 9, RMSEP=0.069 0, MAE=0.054 4)和检出限(0.215 μ g· mL-1)均优于其他方法。 实现了对痕量多效唑残留的高灵敏定量分析, 验证了ECO优化算法在光谱检测领域的可行性和优越性, 为太赫兹光谱技术在农药残留快速检测领域提供了一种有效解决方案。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|