作者简介: 盛书丽,女, 1996年生,安徽大学物质科学与信息技术研究院硕士研究生 e-mail: 17611081211@163.com

温室气体卫星遥感为气候变化研究提供了重要的数据支撑, 精确获取温室气体浓度的时空分布是有效开展碳排放核算的关键。 本研究旨在建立基于机器学习的卫星温室气体遥感反演模型, 实现温室气体垂直干空气混合比柱浓度(XCO2和XCH4)的快速高精度反演。 首先, 基于大气辐射传输模型和全球总碳柱观测网络(TCCON)的观测数据构建训练样本集; 其次, 采用一维卷积神经网络(1DCNN)机器学习方法, 并融合自适应矩估计(Adam)和贝叶斯优化(BO)算法训练构建卫星温室气体浓度反演模型, 并与随机森林(RF)和反向传播神经网络(BPNN)的训练结果进行对比, 结果表明基于1DCNN的反演模型对测试样本集反演XCO2和XCH4的相关系数分别可达0.953 1和0.957 3, 性能优于RF和BPNN。 最后, 利用国产高分五号B卫星(GF-5B)搭载的主要温室气体监测仪(Greenhouse gases Monitoring Instrument, GMI/GF-5B)高光谱观测数据, 反演了2022年至2024年全球XCO2和XCH4, 通过与TCCON 站点观测浓度数据对比验证结果表明: 卫星反演XCO2和XCH4与9个地面站点观测数据的相关性分别优于0.938 5和0.959 8, 其中, XCO2误差整体优于2 ppm(99.15%的验证样本误差优于1.5 ppm), XCH4误差整体优于10 ppb。

Greenhouse-gas satellite remote sensing provides vital data support for climate-change research. Accurately obtaining the spatiotemporal distribution of greenhouse gas concentrations is key for effective carbon emission accounting. This study aims to develop a satellite-based greenhouse-gas retrieval model using machine-learning methods, enabling rapid and high-precision inversion of column-averaged dry-air mixing ratios (XCO2 and XCH4). First, a training dataset was constructed using an atmospheric radiative-transfer model combined with measurements from the Total Carbon Column Observing Network (TCCON). Next, a one-dimensional convolutional neural network (1D CNN) was employed as the machine-learning method. The model leveraged Adaptive Moment Estimation (Adam) and Bayesian Optimization (BO) during training. Its performance was compared to that of Random Forest (RF) and Backpropagation Neural Network (BPNN) models. Results showed that the 1D-CNN model achieved correlation coefficients of 0.953 1 for XCO2 and 0.957 3 for XCH4 on the test dataset, outperforming both RF and BPNN. Finally, high-spectral-resolution observations from the Chinese GF-5B satellite's Greenhouse gases Monitoring Instrument (GMI/GF-5B) were used to retrieve global XCO2 and XCH4 for 2022—2024. Comparisons with data from nine TCCON stations demonstrated strong agreement: the correlation coefficients exceeded 0.938 5 for XCO2 and 0.959 8 for XCH4. Overall retrieval errors were within 2 ppm for XCO2 (with 99.15% of validation samples showing errors below 1.5 ppm) and within 10 ppb for XCH4.

二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是两种最主要的温室气体, 工业革命以来人为排放加剧全球变暖, 从而引发了更加频繁的极端天气灾害等一系列环境问题。 温室气体浓度的准确监测有助于评估全球气候变化进程, 从而为国际社会制定减排措施、 固碳方案以及预测未来的气候变化提供数据支撑和科学依据。 目前, 温室气体观测数据的获取方式主要包括地面观测和卫星遥感观测[1]。 以全球总碳柱观测网络(total carbon column observing network, TCCON)为代表的地面站点观测, 数据精度高、 可靠性强, 但受限于站点分布稀疏, 尤其是在海洋、 沙漠、 冰川等特殊气象条件的地理位置缺乏观测站点[2], 无法有效支撑区域乃至全球尺度的应用研究需求。 卫星遥感技术利用星载传感器记录地面反射太阳光谱或大气辐射光谱, 基于气体分子光谱特征可反演获取全球尺度的温室气体浓度分布[3], 弥补了地面观测数据有限的短板, 因而成为当前获取温室气体浓度信息的重要技术手段。

传统的高光谱卫星温室气体浓度物理反演技术, 主要通过分析大气中温室气体分子的吸收特征来反演其浓度[4], 包括差分吸收光谱法、 最优估计算法等。 然而物理反演方法基于复杂的正向模型, 反演过程是一个逆向问题, 需要求解高度非线性的辐射传输方程, 其解往往不是唯一的, 因此存在计算成本高、 反演效率低、 对误差敏感等问题[5]。

机器学习是一种基于数据和模型的学习方法, 通过算法学习不断的优化自身性能及预测能力, 能够有效解决复杂的非线性变化问题, 目前已广泛应用于大气遥感和卫星数据反演领域。 缪云飞等[6]提出了基于机器学习的二氧化碳卫星反演方法, 验证了机器学习反演方法的有效性。 李珂等[7]提出了基于对流层监测仪(TROPOspheric Monitoring Instrument, TROPOMI)和温室气体观测卫星(greenhouse gases observing satellite, GOSAT)数据, 通过机器学习和多目标规划实现大气甲烷的无偏估计, 相较于TROPOMI业务化产品, 反演结果与地基TCCON观测数据一致性更高, 相关系数达0.91, 均方根误差为17.16 ppb, 具有实际的应用价值。 李静波等人提出了基于机器学习的星载短波红外CO2柱浓度估算[8], 预测大气中的CO2柱浓度, 且极端随机森林回归模型和梯度提升预测的准确率分别为91.82%和90.51%。 Zhao等基于多层感知机神经网络, 结合GOSAT卫星观测光谱和模拟光学厚度, 提出了一种分两步反演XCO2值的机器学习方法, 该方法在澳大利亚地区的实测验证中展现了良好的性能, 提高了反演效率。 Zhang等[9]使用随机森林算法, 融合来自OCO-2卫星和MODIS传感器等多源数据, 构建基于差分归一化比值(DNR)的特征集, 实现对XCO2的反演, 结果显著优于传统OCO-2卫星产品[10]。 Huang等[11]基于机器学习框架融合GOSAT和OCO-2卫星数据, 将OCO-2反演结果作为基准, 对GOSAT卫星的反演偏差进行校正, 并在此基础之上构建集成学习模型, 显著提高了全球观测覆盖率。 Gong等[12]提出了基于集成学习的热红外CO2柱浓度估算研究, 使用极端随机森林(ERT)模型, 对热红外数据进行XCO2浓度的估算, 并开展了区域尺度的XCO2反演研究, 取得了较好的效果。 因此, 本文基于机器学习方法在数据处理和回归预测方面的技术优势, 在短波红外通道利用大气辐射传输模型(scientific atmospheric transfer, SCIATRAN)模拟构建卫星观测光谱样本集, 训练一种基于一维卷积神经网络(1D convolutional neural network, 1DCNN)的卫星温室气体浓度反演模型, 并利用国产高分五号B卫星搭载的主要温室气体监测仪GMI高光谱观测数据, 反演了2022年— 2024年全球CO2和CH4浓度分布, 并将卫星反演结果与TCCON观测结果进行对比, 验证了本文提出的基于1DCNN的卫星温室气体浓度遥感反演方法的有效性。

GMI/GF-5B观测的是地表反射的超分辨率太阳光谱, 包含近红外(near infrared, NIR)和短波红外(short wave infrared, SWIR-1、 SWIR-2、 SWIR-3)共四个观测波段, 中心波长分别为0.76、 1.58、 1.65、 2.0 μ m[13]。 其中CO2和CH4分别在1.58和1.65 μ m近红外波段附近有明显的吸收特征, 因此分别使用该波段高光谱观测数据来反演大气CO2和CH4的垂直干空气混合比柱浓度(XCO2和XCH4), 训练中选择的光谱范围分别为6 320~6 370和6 040~6 090 cm-1。 另外, 在全球范围选择6个TCCON站点Garmisch(Germany)、 Izana(Spain)、 Saga(Japan)、 Ny-Å lesund(Norway)、 Park Falls(USA)和Wollongong(AU), 将这6个站点在2016年— 2021年之间的大气廓线输入SCIATRAN, 分别模拟构建6 000条卫星观测光谱, 并将模拟光谱与太阳天顶角、 温度、 压强等影响因子共同构成1DCNN 的输入特征, 并将TCCON观测XCO2和XCH4作为1DCNN的输出对比结果。 考虑到样本集中输入特征的尺度不同, 也为了避免训练时出现过拟合或欠拟合等情况, 实验中又对输入特征进行了最大最小值归一化处理, 使得归一化后的输入特征具有相似的数据分布, 从而提高模型的泛化能力[14]。 归一化公式如式(1)

式(1)中, T表示训练样本的初始值, G和T表示归一化后的值; Tmax和Tmin为最大和最小值; Gmax和Gmin分别为G的最大和最小值, 本文采用1和-1。 基于上述的数据归一化处理, 本文分别构建了XCO2和XCH4的5 000个训练样本集和1 000个测试样本集。

机器学习是人工智能的一个分支, 利用数据、 算法和统计学习的原理, 使计算机能够自动学习并改进其性能的一种方法。 机器学习能够预先完成建模中耗时的部分, 克服了辐射传输模型中复杂的物理计算和星载传感器的观测精度以及观测地理环境的限制[15]。 常见的机器学习方法包括决策树、 随机森林、 神经网络和支持向量机等。 一维卷积神经网络(1DCNN)是专门用于处理一维序列数据的机器学习方法, 具有局部连接、 权值共享、 计算简单等特点, 已广泛用于处理卫星遥感数据。 考虑到卫星观测光谱的一维序列特征, 1DCNN建立短波红外通道卫星温室气体浓度反演模型。 1DCNN由输入层、 一维卷积层、 激活层、 池化层、 全连接层和输出层组成[16]。 其中, 卷积层是卷积网络中最重要的一层, 它利用卷积核扫描输入数据进行加权求和, 提取输入数据的局部特征。 卷积之后, 通常会加入偏置并引入激活函数。 激活函数对卷积层输入的特征值进行非线性变换, 限制输出特征值的范围, 从而增加1DCNN的非线性拟合能力[17]。 为了避免在特征学习过程中出现梯度消失, 帮助网络模型更快地收敛, 将所有激活函数均设置为校正线性单元(rectified linear unit, ReLU), 并采用最大池化降采样处理特征值, 最后将经过卷积、 激活和池化后的计算结果输送到全连接层进行线性变换, 并将最终预测结果传送到输出层。

训练卷积神经网络需要动态调整各层神经元之间的网络参数(连接权重和偏置), 并找到一组最优的超参数, 从而提高网络的预测性能和准确度。 在训练过程中, 主要使用自适应矩估计(adaptive moment estimation, Adam)和贝叶斯优化(Bayesian optimization, BO)两种算法。 Adam是一种自适应学习率的机器学习优化算法, 它结合了Momentum和RMSprop算法的优点, 主要解决梯度消失和梯度爆炸问题, 特别适用于大规模数据集和高维空间的参数更新[18]。 该算法采用链式求导的方式计算损失函数相对于网络参数的梯度。 计算梯度的一阶矩估计平滑处理梯度方向, 可以加快算法的收敛速度。 计算梯度的二阶矩估计为每个网络参数分配不同的学习率, 反映网络参数更新的变化程度。 通过更新梯度的一阶矩估计和二阶矩估计, 使其适应不同的数据特征和训练阶段, 以实现损失函数的最小化, 确保网络的输出结果无限逼近于观测的目标值。 BO算法是一种高效的全局优化方法, 特别适用于优化计算成本较高的黑盒函数。 在卫星温室气体浓度反演中, 1DCNN的超参数优化就是一个典型的黑盒优化问题, 因为超参数的性能评估通常需要大量的计算资源。 BO算法利用已有的搜索点及其函数值等先验信息, 通过高斯过程构建代理模型, 不断逼近目标函数, 并预测目标函数值的均值和方差, 从而确定预测值的置信区间[19]。 在每次迭代中, BO算法根据代理模型的预测值选择下一个最有希望的超参数组合, 在实际的目标函数上评估该搜索点的性能, 并将新的评估结果加入到先验信息中, 更新代理模型。 在选择下一个搜索点时采集函数会探索不确定区域寻找潜在的最优解或利用已知具有较好目标值的区域进行优化, 当达到预设的迭代次数或代理模型的预测精度不再显著提升时, 优化过程终止, 并确定一组最优超参数。 采用机器学习框架定义1DCNN的超参数搜索空间, 包括学习率、 训练周期、 批量大小、 卷积核数量、 卷积核大小、 网络层数和激活函数等, 并确定每一个超参数的搜索范围, 如表1所示。

| 表1 1DCNN超参数的设置 Table 1 Hyperparameter settings of 1DCNN |

采用决定系数(R2)作为超参数的评价指标, 通过选择一组最优的超参数衡量机器学习方法的预测性能, 即机器学习方法拟合数据的程度, R2越接近1, 机器学习方法预测越准确, 拟合效果越好[20]。 计算公式如式(2)

式(2)中, yi表示观测值,

利用构建好的5 000个训练样本集和1 000个测试样本集以及两种机器学习优化算法, 训练基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型。 其中, 1DCNN采用信号前向传播和误差反向传播的方式进行迭代训练, 以优化超参数并提高反演模型对温室气体浓度的预测精度, 训练过程中的最优超参数设置如表2所示。

| 表2 1DCNN最优超参数的设置 Table 2 Hyperparameters setting of 1DCNN |

在信号前向传播阶段, 使用随机数初始化1DCNN的网络连接权重, 将卫星模拟光谱等输入特征依次通过卷积层、 激活函数、 池化层和全连接层进行计算, 并将最终的计算结果作为1DCNN的预测值传送到输出层。 在误差反向传播阶段, 比较1DCNN输出层的预测值与TCCON实际观测值, 计算平均绝对误差(mean absolute error, MAE)作为损失函数, 用于量化预测值与观测值之间的差异, 计算公式如式(3)。 通过将损失函数对网络连接权重的梯度逐层反向传播, 更新1DCNN的网络连接权重。

式(3)中, yi表示观测值,

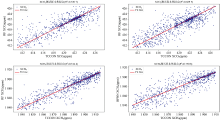

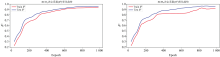

通过训练周期控制机器学习模型迭代训练的停止条件, 并以测试样本集的最大R2作为若干训练周期中最好的训练结果。 一个训练周期是将所有数据分为若干批次全部输入网络中完成一次信息正向计算和误愁反向传播的过程[21]。 同时, 从构建好的XCO2和XCH4样本集中训练并测试基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型, 其训练R2与测试R2随着训练周期的变化趋势如图1所示。

| 图1 XCO2和XCH4样本集训练R2 (a)和测试R2 (b)的曲线图Fig.1 Curves of training R2 (a) and test R2 (b) of XCO2 and XCH4 sample set |

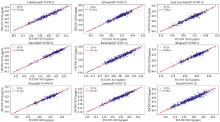

从R2的变化趋势可知: 当训练周期设置为800轮次时, XCO2和XCH4样本集的训练R2和测试R2均达到最大值, 并将测试样本集中卫星反演XCO2和XCH4与TCCON观测数据进行回归拟合, 如图2所示。

| 图2 基于1DCNN的卫星反演XCO2和XCH4与TCCON观测XCO2和XCH4的拟合Fig.2 Fitting of satellite inversed XCO2 and XCH4 based on 1DCNN to TCCON observed XCO2 and XCH4 |

为了进一步验证基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型的预测性能, 又基于随机森林(random forest, RF)和反向传播神经网络(backpropagation neural network, BPNN)两种机器学习方法进行模型的训练以及模型性能的测试。 其中, RF是基于决策树的集成学习算法, 依赖手动特征工程, 无法自动提取卫星光谱的局部的特征, 在高维、 序列化的光谱数据中表现不足。 BPNN是基于前馈神经网络的全连接网络, 参数多, 容易过拟合, 而且对局部特征不敏感。 RF和BPNN都是传统的机器学习方法, 属于浅层的统计学习模型。 1DCNN基于数据驱动学习模型, 属于深度神经网络, 能够利用卷积核自动提取光谱的局部特征, 更加适合处理卫星数据。 将RF和BPNN在测试样本集上的预测结果与TCCON观测结果进行回归拟合, 如图3所示。 从拟合结果的离散程度可知, 与1DCNN相比, 基于RF和BPNN的卫星反演结果与TCCON观测数据的离散程度高且相关性较低, 从而表明了基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型在预测XCO2和XCH4方面具有更好的性能。

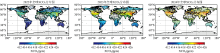

为了更直观的分析CO2和CH4在全球范围内的分布情况, 利用基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型, 从2021年9月7日发射的高分五号B卫星主要温室气体监测仪(GMI/GF-5B)高光谱观测数据中反演2022年— 2024年全球XCO2和XCH4, 如图4和图5展示了CO2和CH4的年均值分布。 其中, 由于卫星数据发布等原因, 2024年的XCO2和XCH4反演结果只包含1月— 8月。

从全球XCO2和XCH4的年均值反演结果可以看出: 中纬度地区的XCO2和XCH4明显高于低纬度地区和高纬度地区。 同时, 2023年和2024年的XCO2和XCH4明显高于2022年, 全球XCO2和XCH4也在逐年升高。

GMI/GF-5B遥感测点与TCCON站点难以从空间上完全匹配, 实验中对数据的匹配需从时间、 空间和数据匹配量上进行综合考虑。 验证过程中, 选择TCCON站点中心经纬度± 2.5° 范围内, GMI/GF-5B过境时间前后1 h的数据进行时空匹配[22]。 TCCON站点的观测数据更新会有延迟, 且目前共有28个站点在运行。 考虑到TCCON站点的空间分布和观测时间以及每个站点观测数据的更新进度, 选择目前已经更新到2022年— 2024年的观测数据且时空匹配后数据样本较多的9个站点, 如表3所示, 并统计了每个站点数据样本的平均绝对误差(MAE)。

| 表3 验证反演结果的TCCON站点 Table 3 TCCON site to verify inversion results |

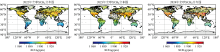

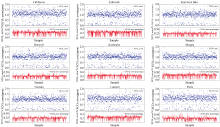

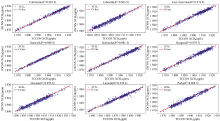

对比分析2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCO2和XCH4与TCCON观测XCO2和XCH4来验证基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型的有效性, 验证结果如图6— 图9所示。

| 图6 2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCO2与TCCON观测XCO2的拟合Fig.6 Fitting of satellite inversed XCO2 based on 1DCNN to TCCON observed XCO2 in 2022— 2024 |

| 图7 2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCO2的误差绝对值和误差百分比Fig.7 Absolute error and percentage error of satellite inversed XCO2 based on 1DCNN in 2022— 2024 |

| 图8 2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCH4与TCCON观测XCH4的拟合Fig.8 Fitting of satellite inversed XCH4 based on 1DCNN to TCCON observed XCH4 in 2022— 2024 |

| 图9 2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCH4的误差均对值和误差百分比Fig.9 Absolute error and percentage error of satellite inversed XCH4 based on 1DCNN in 2022— 2024 |

从图6— 图9可以看出, 2022年— 2024年基于1DCNN的卫星反演XCO2和XCH4与TCCON观测XCO2和XCH4均表现出较高的相关性和一致性。 从不同站点的拟合结果和误差分析可以发现, 反演模型的预测性能在不同区域存在一定差异。 尤其是Harwell站点, XCO2和XCH4的验证R2分别达到了0.960 6和0.986 8。 Harwell位于北欧, 所处环境相对简单, 而且受工业等人为活动的影响较小, 因此具有较好的反演精度。 另外, 通过统计验证数据中卫星反演XCO2和XCH4与TCCON观测XCO2和XCH4之间的误差发现, 99.15%的XCO2误差在1.5 ppm以内, 0.85%的误差在1.5~2 ppm范围内; XCH4的误差在10 ppb范围内。 验证结果表明: 本文提出的基于1DCNN的反演模型在GMI/GF-5B温室气体浓度反演中具有较高的精度, 也进一步证明了该反演模型的有效性。

基于1DCNN, 结合Adam和BO优化算法, 利用TCCON历史观测数据和SCIATRAN模拟构建卫星观测光谱样本集, 训练并构建了基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型。 在反演模型的训练过程中, 利用1DCNN、 RF和BPNN三种机器学习方法在测试样本集上预测XCO2和XCH4并比较预测性能。 结果表明, 基于1DCNN的卫星温室气体浓度反演模型预测XCO2和XCH4的性能明显优于RF和BPNN。 利用基于1DCNN构建的卫星温室气体浓度反演模型及国产GMI/GF-5B高光谱观测数据, 反演了全球XCO2和XCH4分布, 并与9个TCCON站点的观测数据进行比较来验证卫星反演精度。 比对结果表明: XCO2和XCH4的相关性分别优于0.938 5和0.959 8, 其中, XCO2误差整体优于2 ppm(99.15%的验证样本误差优于1.5 ppm), XCH4误差整体优于10 ppb; 验证结果表明本文提出的基于1DCNN的卫星温室气体遥感反演方法具有较高的精度水平, 证明了该方法的有效性。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|