作者简介: 崔双龙, 1988年生,东北林业大学计算机与控制工程学院副教授 e-mail: cui.shuanglong@qq.com

红外遥感技术作为当代对地观测体系的核心, 其性能提升具有重大意义。 黑体辐射源作为红外探测设备定标的基准, 其辐射特性直接影响数据的准确性, 发射率是衡量黑体辐射能力的核心参数之一。 传统腔式黑体已难以满足定标需求, 面源黑体通过平面结构设计, 为大口径系统辐射定标提供了新的解决方案。 当前面源黑体辐射源的研究大多集中于V形槽、 方锥阵列和圆锥阵列等典型结构, 其发射率测试主要依赖实验手段(如傅里叶变换红外光谱仪), 研发成本居高不下。 为突破实验研究的瓶颈, 该工作基于光线追迹的方法, 通过建立包含微结构单元的等效模型及包含106量级光线的仿真系统, 模拟光线在面源黑体微结构中的传播, 实现了对微结构几何参数(底高比、 尺寸)与表面光学特性(涂层发射率、 反射分量占比)的综合分析。 仿真结果表明, 面源黑体性能的提升主要源于结构设计而非尺寸扩展, 方锥阵列的底高比从2∶3降至2∶5的过程中, 法向发射率从0.987提升至0.995, 而尺寸扩展十倍以后, 法向发射率只提高了0.000 01。 在表面反射分量方面, 近镜面反射分量的比例对均匀性的影响呈现显著的结构依赖性, 当近镜面反射分量比例从0%增至25%时, 方锥阵列的均匀性提升231%, V形槽结构的均匀性提升224%, 圆锥阵列的均匀性却下降了316%。 在综合性能对比中, 方锥阵列与V形槽结构展现出显著优势。 该工作采用的分析方法可为面源黑体设计提供重要的理论支撑。

As the core of the contemporary earth observation system, infrared remote sensing technology is of great significance for improving its performance. As the benchmark for the calibration of infrared detection equipment, the radiation characteristics of the blackbody radiation source directly affect the accuracy of the data, and the emissivity is one of the core parameters to measure the radiation capability of the blackbody. The traditional cavity blackbody is difficult to meet the requirements of calibration, and the surface blackbody provides a new solution for the radiation calibration of large-diameter systems through the plane structure design. Existing studies primarily focus on typical configurations such as V-shaped grooves, square cone arrays, and conical arrays, with emissivity testing relying heavily on experimental methods (such as Fourier transform infrared spectroscopy), leading to high R&D costs. To break through the bottleneck of experimental research, this article employs a ray-tracing approach to simulate light propagation within surface blackbody microstructures. By constructing an equivalent model with microstructure units and a simulation system incorporating 106-level light rays, it comprehensively analyzes geometric parameters (bottom to height ratio, size) and surface optical properties (coating emissivity, reflection component). Simulation results demonstrate that performance improvements in surface blackbodies primarily stem from structural design rather than size expansion. Reducing the bottom-to-height ratio of square cone arrays from 2∶3 to 2∶5 increased normal emissivity from 0.987 to 0.995, whereas a tenfold size increase yielded only a 0.000 01 emissivity gain. Regarding surface reflection, the near-specular reflection proportion exhibits significant structural dependence on uniformity. Increasing NSR from 0% to 25% improved uniformity by 231% for square cone arrays and 224% for V-shaped grooves, but decreased it by 316% for conical arrays. Comprehensive performance comparisons show that square cone and V-shaped groove structures offer substantial advantages over conical arrays. The analysis method used in this article can provide important theoretical support for the design of a surface blackbody.

红外遥感是重要的对地观测技术, 广泛应用于军事、 气象、 环境、 资源、 灾害和健康等领域[1, 2, 3, 4, 5, 6]。 随着技术的不断发展, 对红外遥感的精确性要求不断提高, 辐射定标的精度要求也在不断提高。 黑体作为定标源, 早期腔式为主, 因其体积大且辐射面积有限, 已难以满足当前红外遥感的需求, 面源黑体辐射源的出现为大口径辐射定标提供了解决方案。 发射率作为衡量黑体辐射能力的关键指标之一, 高发射率的黑体辐射源可以显著降低红外探测的不确定性, 提高测量精度。 如何通过设计表面结构, 以进一步提升面源黑体的辐射特性, 成为学术界的研究重点[7]。 Ko等[8]设计了一种黑体源, 该黑体源具有大直径开口、 内部三角形沟槽表面和底部同心沟槽, 其有效发射率非常接近1。 Zhao等[9, 10, 11]研制出了具有50° V形槽的大孔径新型高发射率黑体辐射源, 实验测得的有效发射率为0.999 751。 日本计量院学者成功制作了垂直排列的碳纳米管(vertical-aligned carbon nanotubes, VACNTs), 这种具有纳米级尺寸和低密度多孔结构的材料, 能够有效减少菲涅耳反射, 进一步提升光吸收效率。 然而, 由于其结构相对脆弱, 此类碳纳米管应用范围相对有限, 主要适用于特定的非接触式和封闭环境[12]。 Bae等[13]开发了一种便携式的黑体系统, 采用碳纤维基热源和聚乙烯泡沫隔热材料, 实现了均匀的温度分布和较高的发射率。 Shimizu等[14]在聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane, PDMS)的基础上, 通过离子轨迹蚀刻技术, 研制出了一种具有精细微腔结构的完美黑体片。 这种黑体片表面布满了圆锥形微蚀刻坑, 能够更有效地吸收和散发辐射, 为面源黑体微结构的设计提供了新的解决方案。 扈又华等[15]利用方锥结构扩大辐射表面和光的接触面积增强对光的吸收, 获得了0.99的发射率, 证明了方锥结构的优势。 Zhou等[16]设计了一种基于光捕获的高发射率星载黑体, 黑体的发射率在仿真和实验中均能达到0.999。 中国计量科学研究院研制了一种大面积黑体辐射源, 并测试了黑体温度的均匀性和稳定性[17]。 Wang等[18]研究了基于光学反射特性的金字塔阵列面源黑体, 提出了一种提高发射率的新方法, 制备了两种不同表面处理的样品, 测得的发射率可达0.996。

目前面源黑体的微结构设计以V形槽、 方锥阵列、 圆锥阵列为主, 多以实验的方式测定面源黑体发射率, 缺少设计阶段各类型面源黑体发射率的不同参数影响的分析。 因此, 本工作针对这一问题进行仿真分析, 研究了涂层发射率、 微结构底高比、 微结构尺寸、 反射分量等因素对面源黑体发射率的影响, 为高性能面源黑体设计提供了重要的理论支持。

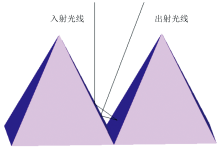

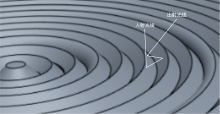

仿真分析的理论基础为光线追迹法, 仿真需建立光学传输模型, 并基于该模型进行光线反射和追迹, 最后根据仿真结果进行分析。 以方锥型和V形槽面源黑体为例, 其理想光学传输模型如图1和图2所示。 模型由微结构阵列与黑体辐射面组成, 最终形成一种由周期性结构组成的表面结构。 模型的内表面具有较高发射率, 结合黑体空腔理论, 当入射光线进入模型时, 会在内表面经历多次吸收和反射过程。 通过微结构设计, 大部分光线被有效吸收, 只有极少数光线逸出, 确保面源黑体的高发射率特性。

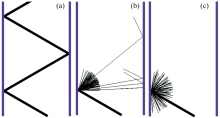

对于理想模型, 光的反射主要有三种: 漫反射(diffuse reflection, DR)、 镜面反射(specular reflection, SR)和近镜面反射(near-specular reflection, NSR)。 DR指符合朗伯定律的漫反射, 其特点是入射光线在表面上均匀地向各个方向散射, 不依赖于入射光的方向, 使得观察者从任何角度看到的亮度都相同, 日常生活中大部分物体的表面反射类型更为接近漫反射; SR指的是遵循经典反射定律的镜面反射, 即入射光线与反射光线的夹角相等, 且反射光线与入射光线、 法线在同一平面内, 这种反射通常发生在光滑的表面, 如镜子或抛光金属表面; NSR指功率分布为余弦散射或高斯散射的近镜面反射, 介于漫反射和镜面反射之间, 反射光的强度随入射光方向的偏离而减弱, 这种反射常见于具有一定粗糙度的表面, 如磨砂玻璃或某些涂层表面[19]。

对于理想模型, 反射率r可以表示为式(1)

式(1)中: rdiffuse为漫反射反射率; rspecular为镜面反射率; rnear-specular为近镜面反射率。

光线追迹方法主要是通过模拟光线在黑体空腔内的传播路径来计算黑体的有效发射率, 追迹过程直到光线的功率小于设定阈值或被反射出黑体时方才停止[20, 21]。

逸出黑体的光线功率如式(2)所示

式(2)中: Preceiver为接收光功率; Psum为入射光功率。

三种反射类型的光线踪迹效果如图3所示。

基尔霍夫定律是热辐射领域的一项基本定律, 它阐述了物体发射率、 反射率和透射率之间的相互关系, 如式(3)所示

式(3)中: ε 为发射率; r为反射率; δ 为透射率。

对于不透明物体, δ 的取值为0, 此时发射率与反射率之间的关系如式(4)所示

在热平衡状态下, 发射率与吸收率相等, 发射率可通过式(5)计算

通过光线追迹法计算面源黑体发射率的基本步骤为: (1)构建面源黑体的三维模型, 确定其几何结构、 尺寸及物理特性, 包括形状、 体积以及表面特性等。 (2)设置仿真相关的光学参数, 包括确定光线反射类型、 光线入射方向、 接收面大小及仿真过程中的最小功率阈值和光线数量等。 (3)在所有参数设定完成后, 进行光线追迹仿真, 通过式(5)计算面源黑体的有效发射率[22]。

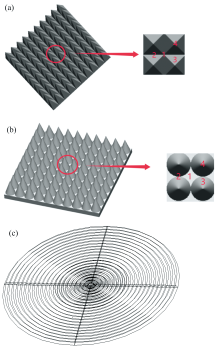

为进行各类型面源黑体发射率的不同参数影响的分析, 设计了三种常用微结构的面源黑体, 并选取面源黑体不同位置进行仿真分析, 分析其变化规律, 仿真模型如图4所示。

对于仿真中的V形槽结构, 固定槽深度为1 mm, 可以看作是由两个削去顶部的锥形结合而成, 其结构设计的主要参数为锥形的顶角, 而顶角由底边和高度决定; 对于金字塔阵列结构面源黑体, 其结构设计的主要参数为锥形结构的底边和高度, 如图5所示。 为简化两种结构的分析过程, 给出底高比的定义

式(6)中: L为锥形结构的底边长; H为锥形结构的高度。

仿真中光源与面源黑体的其他参数设置见表1, 使用的仿真软件为LightTools。 通过LightTools可以把光学和机械元件集合在一起, 完成具有光学精度的交互式三维实体建模, 并与CAD等应用程序共享, 精确地定义各种实际光源的形状和发光特性, 利用其照明模块实现光线追迹。

| 表1 仿真参数设置 Table 1 Simulation parameter settings |

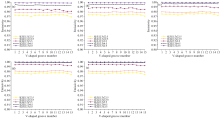

对于面源黑体, 其法向发射率一般都随表面涂层发射率的增大而增大, 首先通过光线追迹法对该结论进行简单验证, 并对具体的变化趋势进行研究, 仿真结果如图6所示。

| 图6 发射率随结构设计变化的曲线 |

从图6可观察到, 无论何种微结构的面源黑体, 其发射率均随表面涂层发射率的增大而增大。 在表面涂层发射率一定时, 面源黑体发射率随底高比的减小而增大, 随着底高比逐渐减小, 发射率增加越来越少并逐渐趋于稳定。 在涂层发射率为0.9时, 对于方锥阵列, 底高比为2∶ 1与底高比为2∶ 0相比发射率提高了3.579%, 底高比为2∶ 5与底高比为2∶ 3相比发射率提高了1.262%, 底高比为2∶ 9与底高比为2∶ 7相比发射率提高了0.241%; 对于V形槽结构, 底高比为2∶ 5与底高比为4∶ 5相比发射率提高了0.398%, 底高比为5∶ 5与底高比为12∶ 5相比发射率提高了0.654%。 这是由于当底高比减小时, 入射至黑体的光线在微结构内部的平均光程延长, 需经历更多次反射方可出射。 而当底高比减小至某一临界值时, 光线在微结构内的反射次数已足够多, 此时继续减小底高比, 所带来的反射次数增量有限, 进而导致对发射率的提升效果逐渐减弱并趋近于稳定状态。

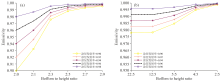

为研究方锥阵列发射率与黑体相关参数之间的关系, 固定底高比, 改变底边大小, 分析发射率随微结构尺寸的变化情况, 同时, 改变反射分量, 观察其对黑体发射率的影响。 仿真分别分析了底高比为2∶ 3和底高比为2∶ 5两种情况, 每种情况进一步划分五种反射分量比例, 仿真中锥形结构底边从2 mm开始, 递进增加, 步长2 mm, 直到20 mm, 仿真结果如图7, 图8所示, 图中的位置指入射光投射在黑体的位置。

从图7、 图8可以看出, 在反射分量不变时, 不论是哪种底高比, 对于方锥阵列的同一位置, 随着黑体尺寸逐渐增大, 各位置的发射率只是小幅度增大, 增量不超过0.002。 增大黑体尺寸会一定程度的增大发射率, 在底高比为2∶ 3时, 从2 mm增加到20 mm, 发射率提高0.083%; 改变微结构比例可增大面源黑体发射率, 对于底部均为2 mm的微结构, 将底高比变为2∶ 5, 发射率提高1.016%。 该现象的产生可归因于: 底高比的减小会引发锥体结构的直接改变, 致使光线在微结构内的反射次数显著增长, 进而大幅提高反射率; 黑体尺寸的放大仅涉及反射路径绝对长度的改变, 而反射次数几乎不变, 因此其对发射率的提升作用极小。

另外, 随着NSR比例的增加, 各位置的发射率增大且各位置发射率的差异减小, 黑体发射率的均匀性越来越好。 各位置发射率的大小关系为: 位置2> 位置1> 位置3> 位置4。 越靠近方锥底部中心且处于多锥交汇处的位置, 光线的反射次数越多, 结构对涂层发射率的提升作用越明显; 反之, 越靠近锥顶或边缘的位置, 发射率的主导因素逐渐过渡为涂层性能, 结构增益作用减弱。 该现象表明通过几何结构设计增加反射次数, 是提升发射率的关键。

以同样的方式对圆锥阵列进行分析, 结果如图9, 图10所示。

从图9及图10中可以看出, 圆锥阵列发射率曲线与方锥阵列相似, 但仍有不同之处。 在反射分量不变时, 不论是哪种底高比, 对于圆锥阵列的同一位置, 随着黑体尺寸逐渐增大, 位置1、 4的发射率小幅度减小, 位置2、 3的发射率小幅度增大, 变化不超过0.004。 随着NSR比例的增加, 除位置1发射率减小以外, 其他位置的发射率增大, 同时各位置发射率的差异增大, 黑体的均匀性越来越差。 在100%DR时, 各位置发射率的大小关系为: 位置2> 位置1> 位置3> 位置4, 在75%DR及以后, 各位置发射率的大小关系为: 位置2> 位置3> 位置4> 位置1。 分析该现象可知, 在测量发射率时, 光线为垂直入射, 而位置1接近于平面, 随着NSR比例的增加, 垂直入射的光线又垂直出射, 只有较少的光线被反射吸收, 因此该位置的发射率会随NSR比例的增加而下降, 圆锥阵列微结构更适合小尺寸设计。

对于底、 高为20和30 mm的方锥阵列和圆锥阵列, 从位置1到位置4, 方锥阵列的发射率为0.987 429、 0.991 292、 0.964 722、 0.949 468, 圆锥阵列的发射率为0.936 731、 0.990 093、 0.961 794、 0.949 444, 圆锥阵列均小于方锥阵列; 在均匀性方面, 方锥阵列最大发射率与最小发射率之差为0.041 824 4, 圆锥阵列最大发射率与最小发射率之差为0.053 362 4, 圆锥阵列比方锥阵列大。 上述数据表明, 不论是相同位置的发射率还是发射率均匀性, 方锥阵列的各项性能均优于圆锥阵列。

对于V形槽结构黑体, 参数主要为V形槽结构底高比及槽号, 本文构建了5种不同底高比、 具有15个V形槽的面源黑体, 研究其发射率规律, 仿真结果如图11所示。

图11表明, 在相同反射分量下, 随着V形槽结构底高比的减小, 黑体发射率越大, 且均匀性提高, 随着槽号的增加, 发射率逐渐减小, 从变化趋势上可以看出, V形槽越多, 发射率均匀性越差。 槽号较小时, V形槽相对紧凑, 光线在槽壁间反射次数较多, 随着槽号增大, V形槽开口变宽, 光线在槽内的反射次数减少, 发射率降低。 此外, V形槽数量的增加会导致光线进入后在不同位置的反射路径产生差异, 导致发射率在空间上分布不均匀。 随着NSR分量的增加, 黑体发射率增大, V形槽结构底高比越小, 发射率增大越多, 单个微结构的发射率均匀性增加, 最大底高比与最小底高比间的差距减小。

将底高比均为2∶ 5的三种黑体进行对比。 对于发射率, 方锥阵列的最大发射率为0.995 721, 圆锥阵列的最大发射率为0.995 226, V形槽结构的最大发射率为0.998 695。 对于均匀性, 方锥阵列最大发射率与最小发射率之差为0.055 137, 圆锥阵列最大发射率与最小发射率之差为0.055 142, V形槽结构最大发射率与最小发射率之差为0.002 283。 V形槽存在随着槽号增加, 发射率及发射率均匀性降低的趋势, 方锥阵列与圆锥阵列不存在此种现象。

采用光线追迹法对不同微结构面源黑体的参数及性能进行分析, 结果表明, 涂层发射率直接影响黑体的发射率, 在表面涂层发射率不变的情况下, 两种结构的底高比越小, 黑体的法向发射率越高。 对于方锥阵列和V形槽结构, NSR比例越高, 黑体均匀性越好, 对于圆锥阵列, NSR比例越高, 黑体均匀性越差。 方锥阵列和V形槽结构的性能均优于圆锥阵列。 黑体尺寸对发射率的影响远远比不上微结构设计对发射率的影响。 本分析方法可为高性能面源黑体设计提供重要的理论支持。

此外, 本方法的局限性表现在以下两方面: 在模型构建方面, 等效模型的表面及微结构阵列过于理想, 未考虑实际加工中存在的粗糙、 缺陷等问题对光线传播的影响; 在参数设置方面, 仅根据现有少量实验数据进行了涂层的参数设置, 并未考虑到环境因素如温度、 湿度等对材料性能的影响, 因此最终的模拟结果与实际测量存在一定偏差。

尽管存在上述局限性, 但该仿真仍对微结构设计有一定指导意义。 通过仿真能够揭示发射率随结构参数(如底高比、 槽号等)变化的趋势, 为微结构设计优化指明方向, 避免大量盲目实验, 大幅降低实验成本和时间成本。

未来将建立涉及材料特性与环境因素的复合模型, 提升仿真结果的工程适用性。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|