作者简介: 吴 强, 1994年生, 河南农业大学农学院博士后 e-mail: qiangw@henau.edu.cn

准确估算玉米地上生物量(AGB)是精准农业管理的核心任务。 光谱遥感技术通过捕捉作物冠层不同波段的反射特性, 能有效反映玉米的生理状态但易受复杂冠层结构干扰, 激光雷达(LiDAR)技术则能获取玉米的高精度三维结构信息但难以揭示作物的生理特征, 单一数据源在生物量估算中存在局限。 因此本研究构建了融合多光谱与LiDAR数据的玉米地上生物量估算方法。 实验于2021年—2022年在北京市小汤山精准农业示范基地开展, 采集了140个样方数据, 涵盖7个玉米品种。 利用P4M多光谱无人机获取关键生长期的冠层反射光谱数据, 采用M600无人机搭载Riegl VUX-1激光雷达获取三维点云数据。 分别测定地上叶生物量(AGLB)、 地上茎生物量(AGSB)和总地上生物量(AGB)。 从多光谱数据中提取了NDVI、 OSAVI等12种常用植被指数, 从LiDAR点云中基于三角不规则网格(TIN)计算了最大高度(HMax)、 平均高度(AspAvg)等9种结构特征。 采用随机森林算法构建生物量估算模型, 并通过Shapley加性解释(SHAP)方法评估特征重要性。 结果显示, 相较于光谱估算模型, 融合模型显著提升了生物量估算精度。 融合模型的决定系数 R2分别达到0.80(AGLB)、 0.78(AGSB)和0.73(AGB), 分别提高5.2%、 27.8%和12.3%; 均方根误差(RMSE)分别降低至61.67、 248.61和356.78 g·m-2, 分别降低8.2%、 43.6%和15.4%。 光谱指数和结构特征均与生物量显著相关( r=0.52~0.83), 其中HMax、 AspAvg及RVI、 OSAVI是关键变量。 SHAP分析表明, 结构特征对茎生物量的贡献最显著, 光谱指数对叶生物量的作用更大。 研究证明了两种技术在生物量估算中的互补性和协同效应, 为精准农业的作物生长监测和地上生物量估算提供了可靠的方法支持, 推动了农业数字化管理和智能化发展。

Accurate estimation of maize Above Ground Biomass (AGB) is a core task in precision agriculture management. Spectral remote sensing technology, by capturing the reflectance characteristics of crop canopies across different wavelengths, can effectively reflect the physiological state of maize but is susceptible to interference from complex canopy structures. In contrast, Light Detection and Ranging (LiDAR) technology can acquire high-precision three-dimensional structural information of maize. Still, it has difficulty revealing the physiological characteristics of crops, leading to limitations when using single data sources for biomass estimation. Therefore, this study developed a method for estimating maize above-ground biomass that integrates multispectral and LiDAR data. The experiment was conducted from 2021 to 2022 at the Beijing Xiaotangshan Precision Agriculture Demonstration Base, collecting data from 140 sample plots covering 7 maize varieties. A P4M multispectral UAV was used to acquire canopy reflectance spectral data during key growth stages. In contrast, an M600 UAV equipped with a Riegl VUX-1 LiDAR was used to obtain three-dimensional point cloud data. Above-ground leaf biomass (AGLB), above-ground stem biomass (AGSB), and total above-ground biomass (AGB) were measured, respectively. Twelve commonly used vegetation indices including NDVI and OSAVI were extracted from multispectral data. At the same time, nine structural features including maximum height (HMax) and average height (AspAvg) were calculated from LiDAR point clouds based on Triangulated Irregular Networks (TIN). Random forest algorithms were employed to construct biomass estimation models, and feature importance was evaluated using SHapley Additive exPlanations (SHAP) method. Results showed that compared to spectral estimation models, the fusion model significantly improved biomass estimation accuracy. The coefficient of determination ( R2) of the fusion model reached 0.80 (AGLB), 0.78 (AGSB), and 0.73 (AGB), representing improvements of 5.2%, 27.8%, and 12.3% respectively; root mean square error (RMSE) decreased to 61.67, 248.61, and 356.78 g·m-2, representing reductions of 8.2%, 43.6%, and 15.4% respectively. Both spectral indices and structural features showed significant correlations with biomass ( r=0.52~0.83), with HMax, AspAvg, RVI, and OSAVI being key variables. SHAP analysis revealed that structural features contributed most significantly to stem biomass, while spectral indices had a greater impact on leaf biomass. This study demonstrates the complementarity and synergistic effects of the two technologies in biomass estimation, providing reliable methodological support for crop growth monitoring and above-ground biomass estimation in precision agriculture, and promoting the digitalization and intelligent development of agricultural management.

全球人口增长和气候变化对农业生产提出了更高的效率和精准管理需求, 玉米地上生物量(above ground biomass, AGB)的精准评估已成为现代农业的重要环节[1, 2]。 作为全球主要粮食作物之一, 玉米种植面积接近2亿公顷, 其地上生物量是表征作物生长和生产力的重要指标, 对优化农业管理决策具有重要意义。 然而, 传统的破坏性采样方法耗时费力且无法实现大规模动态监测[3], 迫切需要发展高效、 非破坏性的生物量估算方法。

近年来, 遥感技术在农业监测中的应用迅速发展。 多光谱遥感通过分析作物冠层反射光谱信息, 能够反映其生理状态和生化特性, 基于此构建的植被指数(如NDVI、 EVI)已被广泛用于生物量估算[4, 5, 6]。 例如, Osco等[7]利用无人机搭载多光谱影像技术结合机器学习算法, 实现了玉米高精度生物量估算。 尽管光谱数据在生物量估算中表现优异, 但其对植被三维结构特征的刻画能力有限, 导致对生物量的估算存在一定误差。 激光雷达(light detection and ranging, LiDAR)技术是一种主动遥感技术, 能够通过获取高精度三维点云数据提取植被结构信息, 如作物高度、 密度和垂直分布等[8, 9]。 研究表明, LiDAR数据在冠层结构参数提取和生物量估算方面具有显著优势。 Li等[10]结合LiDAR数据和建模技术, 实现了玉米地上生物量及其组成的高精度估算。 然而, LiDAR技术难以直接反映作物的生理生化特性, 其单独使用在生物量估算中也存在局限性。

光谱技术和LiDAR技术在作物监测中各具特色: 光谱技术擅长表征作物的生理状态, LiDAR技术则能够精确刻画植被的几何结构。 因此, 融合两种技术的优势, 有望突破单一数据源的局限性, 提高生物量估算精度。 近年来, 多源遥感数据融合在作物生物量估算中显示出巨大潜力。 Jiang等[11]融合Sentinel-2多光谱数据和ICESat-2激光雷达数据, 显著提高了森林地上生物量的估算精度。 Tilly等[12]结合无人机多光谱和激光雷达数据, 成功实现了水稻生物量的精准监测。 Maimaiti等[13]采用多源数据融合方法, 在大豆生物量估算中取得了优异效果。 王士俊等[14]通过融合多时相遥感数据, 提升了冬小麦生物量估算的时空精度。 然而, 目前关于多源遥感数据融合估算玉米生物量的研究仍较少, 尤其在分析不同生物量组成(如叶生物量、 茎生物量)特征的差异性方面尚未深入。

基于此, 结合无人机多光谱和LiDAR数据, 探索地上叶生物量(AGLB)、 地上茎生物量(AGSB)及总地上生物量(AGB)的估算方法。 研究目标包括: (1)构建基于多源遥感数据融合的生物量估算模型; (2)分析光谱特征和结构参数对不同类型生物量的贡献; (3)评估融合模型的精度与应用潜力。 研究结果将为精准农业管理和作物生长监测提供新的技术支撑。

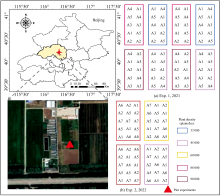

实验于2021年— 2022年在北京市小汤山国家精准农业研究中心(40.17° N, 116.43° E)开展, 研究区海拔38 m, 属半湿润大陆季风气候, 年均气温11.8 ℃, 年降水量500.3 mm。 实验设置两期: 2021年(Exp.1)包含80个样地, 覆盖5个品种、 4个种植密度和4次重复; 2022年(Exp.2)包含60个样地, 采用5个品种、 4个密度、 3次重复。 两年实验的每个样方面积均为3.6 m× 3.6 m, 样方间距为1 m, 行间距为0.6 m。 每个样方内设置5个采样点(四角和中心各1个), 确保采样的代表性。 供试品种包括郑单958、 京品6号等7个品种。 样地的空间分布见图1。

在玉米关键生长阶段(详见表1), 采用破坏性采样法测定地上生物量(AGB)。 将样株分为叶片、 茎秆和穗部后, 先以105 ℃杀青2 h, 再以75 ℃烘干至恒重, 分别称重后换算为单位面积生物量(g· m-2)。 测定的生物量指标包括地上叶生物量(AGLB)、 地上茎生物量(AGSB)和总地上生物量(AGB)。

| 表1 实验设计信息 Table 1 Experimental design information |

使用DJI Phantom 4 Multispectral(P4M)无人机获取多光谱数据。 P4M搭载6个传感器(1个RGB传感器和5个多光谱传感器), 多光谱波段为蓝光[(450± 16) nm]至近红外[(840± 26) nm], 单个传感器分辨率为1 600× 1 300像素。 采集前, 使用98%反射率标准灰板进行辐射校准, 并通过D-RTK 2 GNSS移动站进行高精度定位。 数据采集在晴天10:00— 14:00间完成, 飞行高度45 m, 前向重叠度85%, 侧向重叠度80%。 影像数据经Terra软件拼接、 地理校准和辐射定标后, 生成多波段反射率图。

| 表2 P4M的基本参数 Table 2 Basic parameters of P4M |

使用DJI M600无人机搭载Riegl VUX-1激光雷达系统进行数据采集, 飞行参数与多光谱采集一致。 飞行控制由DJI Pilot软件完成, 数据解算采用RiPROCESS软件, 处理包括无人机飞行轨迹的差分解算、 激光波形解算、 数据与轨迹匹配, 以及点云生成与导出。 TIN模型构建过程采用Delaunay三角剖分算法, 具体步骤如下: (1)对原始点云进行去噪和地面点过滤; (2)将每个样方的点云数据单独提取; (3)采用Delaunay算法将离散点云连接成三角网格, 确保任意三角形的外接圆内不包含其他点; (4)剔除面积过大或角度异常的三角形, 保证TIN模型的合理性; (5)基于构建的TIN模型计算各种几何特征参数。 为提高精度, 利用无人机姿态测量系统(POS)与地面基站GPS数据计算轨迹, 通过GPS Level Arm方法进一步优化解算结果。 生成的点云数据经过CloudCompare软件(v2.12)预处理, 包括去噪、 地面点过滤和分割, 确保其适用于后续分析(图2), 点云密度达到每平方米150~200个点, 满足农作物结构特征提取的精度要求。

| 表3 无人机LiDAR基本参数 Table 3 Basic parameters of UAV LiDAR |

校正后的正射影像通过ENVI 5.6软件处理, 提取目标样地的波段反射率。 基于多光谱数据计算了12种植被指数(表4), 包括归一化植被指数(NDVI)、 双波段增强型植被指数(EVI2)、 优化土壤调节植被指数(OSAVI)等, 这些植被指数反映了作物的生理特征和健康状况。

| 表4 植被指数计算公式 Table 4 Vegetation indices calculation formula |

基于TIN模型提取9种冠层结构特征(表5), 包括平均面积(AreaAvg)、 平均投影面积(ProjAvg)、 平均法向角(NormAvg)、 面积变异系数(AreaCV)、 平均坡度(SloAvg)、 平均方位角(AspAvg)、 方位角标准差(AspSD)、 体积(Vol)和最大高度(HMax)。

| 表5 冠层结构特征提取 Table 5 Canopy structural characteristics indices |

1.7.1 光谱与结构特征的相关性分析

采用皮尔逊相关系数评价光谱指数、 三维冠层结构特征与地上生物量(AGB、 AGLB、 AGSB)的关系。 见式(1)

式(1)中, X和Y为待分析变量。

1.7.2 基于随机森林的生物量估算模型

利用随机森林算法构建生物量估算模型, 关键参数设置如下: 决策树数量(n_estimators)=200, 最大深度(max_depth)= 20, 最小分裂样本数(min_samples_split)=5, 最小叶节点样本数(min_samples_leaf)=2, 随机状态(random_state)=42。 随机森林算法通过集成多个决策树的预测结果来提高模型的稳定性和泛化能力。 每个决策树在训练时采用自助法(Bootstrap)随机抽样, 并在每个节点分裂时随机选择特征子集, 有效降低了过拟合风险。 模型训练过程中采用袋外误差(Out-of-Bag Error)进行内部验证, 确保模型的可靠性。 以2021年实验数据(320个样本)为训练集, 2022年数据(180个样本)为测试集。 模型性能通过5折交叉验证评估, 指标包括决定系数(R2)和均方根误差(RMSE), 见式(2)和式(3)

式(2)和式(3)中: yi为实测值,

1.7.3 特征重要性与关键变量分析

采用SHAP(SHapley Additive exPlanations)方法分析各特征对生物量估算的贡献。 该方法基于博弈论中的Shapley值, 相比传统的特征重要性分析方法(如基尼重要性), SHAP方法具有以下优势: 能够定量解释每个特征对预测结果的具体贡献程度和方向; 满足对称性、 虚拟性和效率性等数学性质; 既能解释单个样本的预测结果, 也能分析整体特征重要性。 通过SHAP分析, 可以识别AGLB、 AGSB和AGB估算的关键指标, 为特征选择和模型优化提供科学依据。

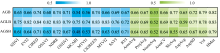

光谱植被指数和三维冠层结构指数与地上生物量组分(AGB、 AGLB、 AGSB)均表现出显著的相关性, 皮尔逊相关系数(r)范围为0.52~0.83(图3)。 从生物学角度分析, 光谱指数CIGREEN、 CIRED和NDRE与生物量的高相关性反映了叶片叶绿素含量与生物量积累的密切关系, 这是因为叶绿素含量直接影响光合作用效率, 进而影响干物质积累。 结构指数中, HMax、 Vol和AspSD也表现出较强的相关性这与玉米的生长特性相符: 植株高度是生物量的直观反映, 冠层体积反映了整体的三维占用空间, 而方位角变异度体现了叶片分布的复杂性。

基于单一数据源的随机森林模型对AGLB均表现出良好的估算能力(图4)。 其中, 三列图像从左到右分别为植被指数、 结构指数、 融合模型的随机森林模型结果, (a)、 (b)、 (c)为训练集, (d)、 (e)、 (f)为测试集, 图5和图6图注与此一致。 在验证集上, 光谱模型的决定系数(R2)为0.76, 均方根误差(RMSE)为66.75 g· m-2; 结构模型的R2和RMSE分别为0.75和70.80 g· m-2。 融合模型显著提升了估算精度, R2提高了5.2%, RMSE降低了8.2%。 从生物学机理看, 叶片生物量主要受叶片数量、 单叶面积和叶片厚度影响。 光谱数据能够有效反映叶片的生理活性和叶绿素含量, 这些指标与叶片的光合能力和干物质积累直接相关。 LiDAR数据则能捕获叶片的空间分布和层次结构, 补充了光谱数据在三维结构表征方面的不足。

| 图4 基于植被指数和结构指数的地上叶生物量(AGLB)估算Fig.4 Estimation of AGLB based on vegetation indices and structural indices |

| 图5 基于植被指数和结构指数的地上茎生物量(AGSB)估算Fig.5 Estimation of AGSB based on vegetation indices and structural indices |

相比AGLB, 融合模型在AGSB估算中表现出更明显的优势(图5)。 虽然单一数据源模型也能较好地预测AGSB, 但融合模型在验证集上的表现显著优于光谱模型(R2提高27.8%, RMSE降低43.6%)和结构模型(R2提高20%, RMSE降低33.6%)。 茎秆生物量的形成主要与植株高度、 茎粗和节间数量相关。 LiDAR数据能直接测量植株高度和茎秆的三维结构特征, 这是其在茎生物量估算中表现优异的主要原因。 同时, 茎秆的维管束发育状况会影响光谱反射特性, 因此光谱数据也能提供有价值的生理信息。 两种数据源的结合实现了对茎秆结构和生理特征的全面表征。

在AGB估算中, 融合模型同样展现出优越性(图6)。 与单一数据源模型相比, 融合模型在验证集上的表现显著提升: 相比光谱模型, R2提高12.3%, RMSE降低8%; 相比结构模型, R2提高5.5%, RMSE降低15.4%。 这表明光谱和结构特征的协同效应能够更准确地表征玉米整体生物量的变化规律。 总地上生物量是叶片和茎秆生物量的综合体现, 其形成涉及复杂的生理生化过程。 光谱数据反映的叶绿素含量、 水分含量等生理参数与整体的光合作用效率相关, 而LiDAR数据提供的冠层结构信息则直接反映了植株的总体发育状况。 融合模型能够同时考虑这两个方面的信息, 因此在AGB估算中表现出色。

SHAP分析揭示了不同特征对生物量估算的贡献程度(图7)。 对于AGLB, 结构指数中的HMax、 AspAvg和NormAvg, 以及光谱指数中的OSAVI、 RVI和EVI2贡献最大; 对于AGSB, 关键特征为结构指数HMax、 AspAvg、 NormAvg和光谱指数RVI、 NDVI、 MTVI1; 对于AGB, 主要贡献特征包括结构指数HMax、 AspAvg、 NormAvg和光谱指数RVI、 GIGREEN、 MCARI。 HMax(最大高度)对所有生物量组分都有重要贡献, 这反映了植株高度是生物量的基础指标。 AspAvg(平均方位角)的重要性体现了叶片空间分布对光能截获和光合效率的影响。 在光谱指数中, RVI(比值植被指数)和OSAVI(优化土壤调节植被指数)的重要性说明了这些指数在消除土壤背景影响方面的优势, 使其能更准确地反映植被本身的特征。

实验证实了光谱数据对玉米地上生物量具有较强的预测能力[15]。 基于光谱数据构建的模型在AGB、 AGLB和AGSB估算中分别获得了0.65、 0.76和0.61的决定系数, 表明植被指数能有效反映作物的生理特征和生长状态。 同时, 基于LiDAR的结构指数也展现出与光谱模型相当的预测能力, 验证了LiDAR技术在玉米生物量估算中的可靠性[16]。 特别是AreaAvg、 ProjAvg和HMax等反映冠层几何特征的指数, 对提升估算精度具有重要作用。

尽管单一数据源模型表现良好, 但融合模型展现出更优的估算效果。 与仅使用光谱或LiDAR数据相比, 融合模型使AGB估算的R2分别提高了12.3%和5.5%, RMSE分别降低了15.4%和8%。 AGLB和AGSB的估算也呈现类似趋势。 这一结果不同于森林生物量估算中普遍认为LiDAR优于光谱数据的结论[17], 说明在农田生态系统中, 光谱和结构特征具有显著的互补性。 光谱数据在表征植被生理特征方面具有优势, 但受空间分辨率和冠层遮蔽效应的影响[18]; 而LiDAR能精确获取植被三维结构, 却难以反映其生理状态[19]。 因此, 结合两种技术的优势, 能够实现更全面的植被特征表征, 从而提高生物量估算的准确性和可靠性。

本研究中随机森林算法表现出优异的建模能力, 能有效处理光谱和结构特征间的非线性关系。 通过构建多个决策树并集成其预测结果[20], 该算法展现出较强的抗噪声能力和模型稳定性, 采用的5折交叉验证进一步确保了模型的泛化能力[21]。 本研究也存在一些局限性, 仅在特定的气候和土壤条件下进行, 模型在其他环境条件下的适用性有待验证; 虽然包含了7个玉米品种, 仍需要在更广泛的品种范围内测试模型的普适性; LiDAR设备成本相对较高, 可能会限制其在大规模应用中的推广。 未来研究应着重于验证模型在不同作物和生态区的适用性, 以及探索深度学习等新方法在多源数据融合中的应用潜力。 此外, 还需要开发更加经济高效的数据获取方案, 推动该技术在实际农业生产中的应用。

本研究开发了基于多源遥感数据融合的玉米生物量估算方法, 主要结论如下: (1)融合模型显著提升了生物量估算精度, AGLB、 AGSB和AGB的决定系数分别达到0.80、 0.78和0.73, 均方根误差分别为61.67、 248.61和356.78 g· m-2; (2)光谱和结构特征在生物量估算中表现出显著的互补性, 光谱数据擅长表征生理特征, LiDAR数据精确刻画几何结构; (3)SHAP分析揭示了不同特征对生物量估算的差异性贡献, 为特征优选提供了科学依据。 研究成果在精准农业中具有广阔的应用前景, 可用于作物长势监测、 变量施肥指导、 产量预测等多个方面, 对推进智慧农业发展具有重要意义。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|