作者简介: 谭克竹, 1980年生, 东北农业大学电气与信息学院副教授 e-mail: kztan@neau.edu.cn

大豆种子由于存储和运输不当, 容易产生热损伤问题。 热损伤会影响种子的种质质量和发芽率, 因此准确地检测热损伤大豆种子对于提高种子品质和农业生产具有重要意义。 本文提出了一种基于高光谱成像和多尺度跨通道一维卷积神经网络(MSC1DCNN)的大豆种子热损伤无损检测方法。 首先, 通过高光谱成像系统获取大豆种子在400~1 000 nm波段的光谱数据, 并对比分析不同热损伤大豆种子(正常、 轻微热损伤、 严重热损伤)的光谱曲线特点。 发现在420~500 nm蓝光区域和750~1 000 nm近红外区域, 光谱反射率随着热损伤程度的加深逐渐增大。 这些变化为后续的热损伤检测提供了有效的光谱特征依据。 其次, 采用MSC1DCNN模型进行分类, 该模型在测试集上的准确率、 召回率和F1分数均达到99.07%, 优于支持向量机(SVC)(F1分数为88.32%)、 k-近邻算法(KNN)(F1分数为84.39%)及一维卷积神经网络(1D CNN)(F1分数为92.90%)。 特别地, MSC1DCNN模型在鉴别轻微热损伤与正常大豆种子时误判率为1.39%, 显著低于SVC(12.04%)、 KNN(15.74%)和1D CNN(9.72%)模型。 最后, 还通过发芽试验验证了热损伤对大豆种子发芽率的影响。 实验结果表明, 热损伤显著降低了大豆种子的发芽率, 进一步证实了热损伤对大豆生长的潜在危害。 综上所述, 本研究提出的MSC1DCNN模型为热损伤大豆种子的无损检测提供了一种有效解决方案, 对种质质量检测和自动化筛选工作提供了新的思路。

Soybean seeds are prone to heat damage due to improper storage and transportation. Heat damage affects the seed quality and germination rate, making it crucial to accurately detect heat-damaged soybean seeds for improving seed quality and agricultural production. This paper proposes a non-destructive detection method for heat-damaged soybean seeds based on hyperspectral imaging and a Multi-scale Cross-channel One-dimensional Convolutional Neural Network (MSC1DCNN). Firstly, hyperspectral imaging systems were used to capture spectral data of soybean seeds in the 400~1 000 nm wavelength range. The spectral curves of different heat-damaged soybean seeds (normal, mild heat damage, and severe heat damage) were compared and analyzed. It was found that the spectral reflectance in the 420~500 nm blue light region and the 750~1 000 nm near-infrared region gradually increased with the degree of heat damage. These spectral variations provided effective spectral features for subsequent heat damage detection. Secondly, the MSC1DCNN model was applied for classification. The model achieved an accuracy, recall, and F1 score of 99.07% on the test set, outperforming Support Vector Classification (SVC) (F1 score of 88.32%), k-Nearest Neighbor (KNN) (F1 score of 84.39%), and One-dimensional Convolutional Neural Network (1D CNN) (F1 score of 92.90%). Notably, the MSC1DCNN model had a misclassification rate of 1.39% in distinguishing mild heat-damaged seeds from normal seeds, which was significantly lower than SVC (12.04%), KNN (15.74%), and 1D CNN (9.72%). Finally, a germination experiment was conducted to verify the effect of heat damage on the germination rate of soybean seeds. The experimental results demonstrated that heat damage significantly reduced the germination rate of soybean seeds, further confirming the potential harm of heat damage to soybean growth. In conclusion, the MSC1DCNN model proposed in this study offers an effective solution for the non-destructive detection of heat-damaged soybean seeds, providing new insights for seed quality detection and automated screening.

随着机械化水平的提升, 大豆播种面积逐年提高。 2023年, 中国大豆播种面积达10 473.84千公顷, 产量达2 084.17万吨[1]。 如此广泛的播种面积对储存和筛选优质大豆种子提出了更高要求。 然而, 大豆种子在储存和运输过程中, 由于水分含量过大、 环境温度过高或通风不良等原因, 种子的呼吸作用显著增强。 过强的呼吸作用会大量消耗种子中的各类营养成分, 释放出更多的热量和水分, 导致豆堆温度升高, 容易产生热损伤以及霉变[2, 3, 4]。 因此, 探索一种准确监测豆堆大豆种子热损伤情况的方法, 对于及时调控大豆种子储存环境的温度和湿度、 筛选优质种子, 具有重要的现实意义。

已有研究表明, 在室温(25 ℃)下存放30 d, 大豆的蛋白质溶解度仅下降2%~5%, 品质几乎未受影响, 能够代表一般储藏条件[5, 6]。 然而, 在实际仓储或洲际运输过程中, 由于豆堆内部呼吸和微生物代谢释放的热量不易散失, 局部温度往往比环境温度高出15~20 ℃; 在高温季节或密闭货舱中, 这一温度甚至可超过50 ℃[7, 8, 9, 10, 11]。 已有研究表明, 当大豆在50 ℃条件下贮藏30 d后, 会出现种皮皱缩、 褐变等外观变化, 同时蛋白质和油脂提取率下降, 不饱和脂肪酸含量减少等典型热损伤特征[5, 12]。 基于此, 本研究选取25 ℃为对照温度, 50 ℃为热损伤处理温度, 以建立具有实际参考价值的热损伤模型。

目前, 防止大豆种子热损伤主要通过调节仓库温度和保持通风干燥来实现, 但这些措施只能减缓热损伤发生, 仍需人工检查大豆状态。 当前的热损伤大豆种子检测手段主要包括人眼视觉观察和机器视觉技术[13, 14, 15]。 这两种方法均基于大豆外观特征来区分健康与热损伤大豆。 尽管机器视觉方法提高了检测效率, 减少了主观误差, 但在轻度热损伤大豆与正常大豆的识别上仍存在局限[16]。 因此, 仍需探索更高效的热损伤大豆种子鉴定方法[17]。

高光谱技术凭借其超高的光谱分辨率, 在解决该问题时展现出显著优势。 该技术通过捕捉大豆样品在不同波长下的光谱信息, 能够检测出热损伤大豆种子的细微特征[18]。 高光谱技术在检测细微特征和执行分类任务方面表现出色。 然而, 也存在一些不足之处。 首先, 现有研究多集中于小样本数据, 针对大样本的研究较为稀缺。 其次, 现有研究多采用特征光谱建立判别模型, 而将全波段光谱数据与深度学习相结合的方法尚未得到充分探索[19]。 随着人工智能和物联网技术的快速发展[20], 深度学习框架已广泛应用于疾病识别[21]和作物分类[22]等领域。 卷积神经网络(CNN)通过卷积层和池化层提取数据特征[23], 其权值共享和局部连接特性有效减少了模型参数, 从而优化了模型性能。 然而, 多数相关研究集中于三维高光谱图像的分类, 而一维光谱数据与深度学习结合用于品种分类的相关探索尚有待进一步深入[24]。

为解决上述问题, 本文提出了一种多尺度跨通道一维卷积神经网络(multi-scale cross-channel one-dimensional convolutional neural network, MSC1DCNN)模型检测大豆种子热损伤。 通过将多尺度卷积思想[25]与跨通道链接思想[26]融入1DCNN算法, 实现了热损伤大豆的无损检测。 为了说明本方法的优越性, 建立支持向量机(support vector classification, SVC)[27]、 k-近邻算法(k-nearest neighbor, KNN)[28]以及一维卷积网络(one-dimensional convolutional neural network, 1D CNN)[29]作为对比模型。 并使用准确率、 召回率和F1分数对比分析四种模型的性能。 研究的目的是为热损伤大豆早期无损检测提供有效参考。

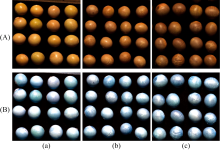

供试品种为“ 黑河43” 。 人工挑选大小均匀一致、 表面光滑、 无病斑虫孔的大豆籽粒1 620粒。 将供试大豆籽粒平均分为3组, 每组540粒。 采用恒温箱可控加热系统(型号: 北京BD/HS-500)模拟大豆在实际贮藏过程中可能遭遇的热损伤情况。 其中, 以室温(25 ℃)下贮藏30 d为对照; 以50 ℃恒温贮藏为试验组, 储藏时间设定为20和30 d, 作为轻度热损伤组和严重热损伤组。 图1为三组大豆样品部分RGB图像和高光谱伪彩图。

实验使用美国HeadWall公司的高光谱图像采集系统获取高光谱图像。 该系统由带CCD(电荷耦合器件)传感器的Hyperspec® VNIR高光谱成像仪[图2(a)]、 150 W可调功率光纤卤素灯[图2(b)]和由步进电机控制的样品输送平台[图2(c)、 (d)]组成。 高光谱仪的有效光谱范围覆盖400~1 000 nm。 图2展示了所介绍的高光谱采集系统。 设备的详细参数见表1。

| 图2 高光谱图像采集系统 |

| 表1 Headwall Pthotonics Hyperspec VNIR-A设备技术参数 Table 1 Headwall Pthotonics Hyperspec VNIL-A Technical specifications of the device |

为获取稳定准确的光谱数据, 采集图像前, 对仪器进行预热20~30 min, 确保光照条件稳定。 为了在数据采集过程中保持大豆样品的稳定性, 使用如图2(c)所示的全黑钻孔托盘装载样品。 托盘每次装载108个样品。 平台以3.6 mm· s-1的速度在30~180 mm的范围内水平移动, 以捕获高光谱图像。 如果出现严重的失真, 则重新获得图像。

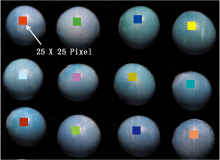

使用ENVI 5.3软件对样本高光谱图像进行数据提取。 每组样本依次划定540个25× 25像素范围的感兴趣区域(regions of interest, ROI), 如图3所示在每个大豆样本中心区域选择25× 25像素的感兴趣区域, 减少了边缘效应和噪声的影响[30]。

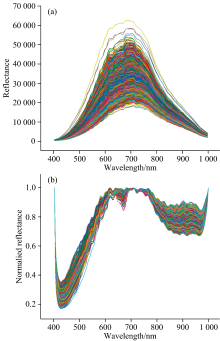

计算这些ROI的平均值作为原始数据, 原始光谱曲线如图4(a)所示。 同时, 为了削弱暗电流、 光源照度不均匀等环境因素以及系统因素对光谱图像的影响, 提取来自黑白参考面板的相应数据, 用于对光谱图像进行黑白校正, 校正公式为式(1)[22]。

式(1)中, Rj为样本经校正后的光谱数据; Rs为原始样本光谱数据; Rw为白色参考数据; Rd是暗参考数据。

为了增强光谱之间的差异性, 突显光谱的反射特征, 使用包络线去除法对校正后的数据进行处理, 并将它们标准化到统一的光谱基线上, 从而更有利于光谱曲线间的对比[31]。 去除包络线后的光谱数据曲线如图4(b)所示。

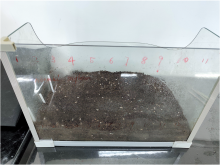

从正常大豆、 轻度热损伤大豆、 严重热损伤大豆中分别挑选10粒大豆种子, 共计30粒大豆, 用于发芽试验。 将30粒大豆种子均匀播种于同一培育托盘中, 土壤采用营养土。 播种时均匀洒水, 保证每个种子附近土壤湿润。 之后每天根据土壤情况适量均匀补水。 培育7天后, 取出种子, 观察种子发芽情况。 发芽试验培育托盘如图5所示。

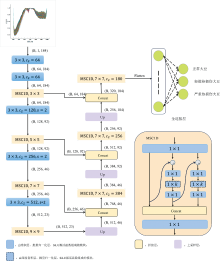

自2012年AlexNet网络发布以来, 卷积神经网络(CNN)在多个领域得到了广泛应用。 例如, 在目标检测任务中, R-CNN[32]、 YOLO[33]、 SSD[34]等著名的卷积模型取得了显著成效。 在这些视觉任务的卷积模型中, 为了提升模型对不同尺度目标的检测性能, 研究人员开发了如Bottleneck、 Res2Net、 CSP(Cross Stage Partial)等模块[33, 35], 从而显著提高了模型的检测效果。 受这些模块的启发, 本工作提出了一种适用于一维卷积网络的多尺度跨通道一维卷积模块(multi-scale cross-channel one-dimensional convolutional block, MSC1D), 并基于该模块构建了一种一维卷积神经网络分类模型。 网络结构如图6所示。

在MSC1D模块中, 首先通过一个尺寸为1× 1的卷积操作对输入特征图X∈ RB× C× L进行通道变换。 随后, 调整后的特征X'=[X'1, X'2, X'3], X'i∈ RB× C× L, i=1, 2, 3, 在通道维度上被均分为三份, 分别作为模块中三个分支的输入。 受CSP模块设计理念的启发, 第一分支采用跳跃连接, 将输入特征直接传递至输出阶段, 从而在网络的深层次依然保留初始信息, 有助于低层与高层特征的有效融合, 提升模型的泛化能力。

第二分支采用反向瓶颈结构, 包括一个1× 1卷积层、 一个1× k深度卷积层, 以及另一个1× 1卷积层。 该分支的输入为第一分支输出与当前分支输入的加权和, 这种跨通道连接机制强化了通道间的信息交互, 进一步提升了特征提取能力。

第三分支结构与第二分支类似, 其输入则由第二分支输出与自身输入的加权平均得到, 进一步增强了特征的层次表达能力。 最终, 三个分支的输出特征通过拼接操作进行融合, 并经过一个卷积操作实现跨通道的信息交互, 从而有效缓解并行计算中通道间信息隔离的问题。 此外, 在反向瓶颈层中引入深度卷积替代标准卷积, 能够在保证特征提取能力的前提下有效降低因大核卷积带来的计算复杂度。 计算过程如式(2)— 式(6)

其中, X∈ RB× C× L是批次数为B, 通道数为C, 长度为L, 的输入特征图。 Conv1× 1和Con

为了客观评估模型的性能, 采用准确率(Accuracy)、 召回率(Recall)和F1分数(F1-score)作为主要评价指标。 这些指标在分类任务中被广泛使用, 能够有效衡量模型的整体性能及对特定类别的识别能力。 三种评价指标的计算公式如式(7)— 式(9)

其中, TP(True Positives)表示预测为正类且实际为正类的样本数; TN(True Negatives)表示预测为负类且实际为负类的样本数; FP(False Positives)表示预测为正类且实际为负类的样本数; FN(False Negatives)表示预测为负类且实际为正类的样本数。

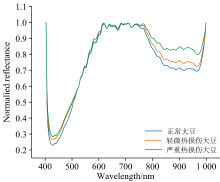

三类热损伤程度不同的大豆籽粒在420~500和750~1 000 nm波段范围内的平均光谱曲线如图7所示。 从图中可以明显看出, 随着热损伤程度的加重, 大豆籽粒的光谱反射率在上述两个波段呈现出逐步升高的趋势。 在420~500 nm蓝光区域, 热损伤籽粒的反射率显著高于正常籽粒。 其主要原因是高温作用导致种皮表层发生物理结构变化, 表现为表面紧致、 皱缩及微裂纹增多[36]。 这类表面形貌的改变显著增强了该波段的光散射能力, 使得原本可被种皮吸收的一部分蓝光转而被反射, 从而提高了该波段的反射率。 此外, 种皮表层质地变硬、 反射界面增强, 也可能进一步提高蓝光区域的光反射水平。 在750~1 000 nm近红外波段, 热损伤籽粒同样表现出明显的反射率升高。 近红外区尤其是960 nm附近是大豆水分的合频吸收峰。 热损伤引起细胞膜结构破坏, 使胞内水分大量流失, 导致水分吸收特性减弱, 进而使热损伤籽粒在近红外波段的光谱吸收能力下降, 表现为反射率升高。 此外, 热应激还会引发蛋白质热变性、 细胞成分外渗等一系列生化变化, 进一步改变组织内部的折射率和吸收结构, 造成热损伤籽粒在近红外波段的光谱吸收能力下降[37]。

综合来看, 大豆籽粒热损伤程度越高, 其引发的水分流失和结构破坏越严重, 光谱反射率在上述两个波段也随之逐级升高。

实验数据集包括1620粒大豆种子, 其中正常大豆、 轻度热损伤大豆和严重热损伤大豆各540颗。 数据集按8∶ 2的比例划分为训练集和测试集。

实验采用的软件环境为基于Windows 11、 python 3.10.15、 Pytorch 2.5.1搭建的深度学习环境。 实验硬件平台CPU为Inter(R) Core(TM) i5-12400F, 显卡为AUSU Geforce RTX 4060。

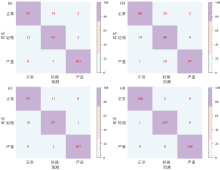

使用Pycharm软件建立SVC、 KNN、 1D-CNN和MSC1DCNN模型, 分别对全波段原始光谱数据进行建模分析。 模型性能的统计结果如表2和图8所示。 从表2可以看出, MSC1DCNN模型的分类效果最佳, 在三个评价指标上均表现出色, 准确率为99.07%, 召回率为99.07%, F1分数为99.07%。

| 表2 四种模型在测试集上的性能统计 Table 2 Performance statistics of four models on Validation Sets |

| 表3 不同模型在正常与轻微损伤类别间的误判对比 Table 3 Comparison of misjudgment between normal and minor injury categories using different models |

观察图8, 特别是图中正常大豆与轻度热损伤大豆的鉴别结果, MSC1DCNN模型在区分轻度热损伤大豆与正常大豆方面显著优于其他三种模型。 正常大豆与轻微热损伤大豆之间只存在3例交叉误(判误判率1.39%)。 相比之下, SVC模型在区分这两类大豆时存在26例交叉误判, 误判率为12.04%; KNN模型存在34例交叉误判, 误判率为15.74%; 1D CNN模型存在21例交叉误判, 误判率为9.72%(见表3)。 这表明, MSC1DCNN模型不仅在鉴别热损伤大豆方面表现优异, 而且还能提取轻度热损伤与正常大豆之间的细微特征, 显著提高鉴别能力。

| 图8 四种模型验证集的混淆矩阵 |

为验证MSC1DCNN模型在识别大豆热损伤方面的有效性, 采用均匀流形近似与投影(UMAP)技术对卷积层提取的特征图进行可视化。 将测试集光谱数据输入到MSC1DCNN和1DCNN模型中, 并提取模型输入全连接层的特征图进行可视化。 从图9中可看出, 1DCNN模型中各类样本(正常大豆、 轻度热损伤大豆、 严重热损伤大豆)的类内紧密度较差, 边界模糊。 特别是正常大豆与轻微热损伤大豆之间存在一定重叠区域, 表明模型在区分正常大豆与轻微热损伤大豆的特征方面具有一定局限性。 MSC1DCNN模型中的各类样本分布更为清晰, 各类别之间的间距较大, 类内聚集性强, 表明MSC1DCNN的特征提取能力优异。

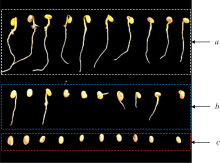

发芽试验结果如图10所示。 对照组大豆籽粒均能正常发芽, 且幼苗根系完整、 发育良好, 说明其细胞结构和水分、 能量储备尚佳。 轻度热损伤组的籽粒发芽率有所下降, 根系短小、 幼苗生长受限, 表明部分细胞结构和代谢功能受损。 严重热损伤组的籽粒可以完成吸涨作用, 但绝大部分不能发芽或个别发芽种子根系极度退化。 这热损伤引起的水分流失、 细胞膜破坏及能量代谢紊乱的机制一致[9, 36]。 高温胁迫下, 种子为应对不利环境需消耗大量ATP, 导致后期萌发阶段能量供应不足; 同时, 细胞膜脂质降解造成活性物质流失, 也是导致萌发失败的重要因素。 因此, 热损伤程度越高, 种子活性越低, 发芽能力越差。

提出了利用全波段数据建模, 将一维高光谱数据与深度学习算法结合, 构建了MSC1DCNN模型对热损伤大豆种子进行分类, 实现热损伤大豆种子无损检测和分类。 得到的结论如下:

(1)通过将多尺度卷积模块与跨通道连接思想融入一维卷积神经网络中, 提出了用于热损伤大豆种子分类的多尺度跨通道一维卷积分类模型(MSC1DCNN)。 本研究提出的模型显著提高了热损伤大豆种子分类的准确性。 实验结果显示, MSC1DCNN模型在准确率、 召回率和F1分数方面均优于支持向量机(SVC)、 k-近邻算法(KNN)以及经典的一维卷积神经网络(1D-CNN), 其准确率达到99.07%。 特别是对正常大豆与轻微损伤大豆种子的鉴别, MSC1DCNN模型可以提取细微差别, 从而区分二者。

(2)采用全波段光谱数据进行建模, 相比于单波段或特定波段数据, 可以为多尺度特征提取模块提供更丰富的信息。

(3)本研究的结果展示了深度学习技术, 尤其是卷积神经网络(CNN)在高光谱数据分析中的巨大潜力。 通过结合高光谱数据和深度学习算法, 可以为大豆种子等农业产品的质量检测提供新的思路。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|