作者简介: 代晶晶,女, 1982年生,中国地质科学院矿产资源研究所研究员 e-mail: daijingjing863@sina.com

冈底斯成矿带是西藏重要的铜多金属成矿带之一, 发育多期关键成矿作用, 以碰撞型斑岩铜多金属矿床为找矿特色。 结合国产高光谱卫星高分5号厘定了冈底斯西段革吉县罗布地区的找矿潜力, 随后在地表网格化采样的基础上采用便携式ASD FieldSpec4地面高光谱技术对罗布地区开展了地表短波红外精细化蚀变填图工作, 辅以X射线荧光光谱测试分析探讨了罗布地区的深部找矿方向。 研究发现: (1)卫星高光谱显示罗布以大面积高级泥化蚀变为主, 具备斑岩-高硫化型浅成低温热液矿床找矿潜力; (2)短波红外填图揭示罗布地表蚀变矿物呈现出5类蚀变矿物组合特征: 叶蜡石±硬水铝石±地开石、 明矾石±高岭石±白云母、 白云母±高岭石±地开石、 绿泥石±高岭石、 碳酸盐蚀变; (3)明矾石铝羟基诊断特征峰位移动与白云母族矿物结晶度高低可指示成矿流体温压及酸碱度变化, 进而示踪热液中心位置。 综合区域地质背景、 蚀变矿物短波红外光谱及X射线荧光光谱异常叠加结果圈定了罗布地区2处热液中心寻找有利区, 可为后续深部找矿勘查提供理论借鉴。

The Gangdise Metallogenic Belt is one of the important copper polymetallic metallogenic belts in Tibet, which develops multi-stage key mineralization events and is characterized by a collisional environment porphyry copper-polymetallic deposits. The research initially reveals the potential of prospecting in the Luobu area based on satellite hyperspectral Gaofen-5 technology. Grid sampling on the surface was carried out for short-wave infrared measurement and refined alteration mapping by ground hyperspectral technology and X-ray fluorescence spectrum, which could contribute to revealing the deep prospecting direction in the Luobu area. The research findings are as follows: (1) The result of satellite hyperspectral shows that the Luobu area is mainly characterized by large-scale advanced argillaceous alteration, which indicates its potential for prospecting porphyry-high-sulfur epithermal deposits. (2) The surface alteration minerals assemblage in Luobu shows five types, including pyrophyllite-disapore-dickite, alunite-kaolinite-muscovite, muscovite-kaolinite-dickite, chlorite-kaolinite, and carbonate alteration; (3) The shift of the diagnostic characteristic peak position of Al-OH in alunite and the crystallinity of white mica group minerals can indicate the changes with the temperature, pressure, and acidity-alkalinity of ore-forming fluid, and then indicate the direction of the hydrothermal center. The comprehensive results of -the geological background, the short-wavelength infrared spectrum of altered minerals, and the superposition of X-ray fluorescence spectrum anomalies have revealed two potential areas for searching for a hydrothermal center in Luobu, which can provide theoretical references for subsequent deep exploration.

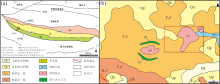

西藏冈底斯成矿带位于特提斯成矿域东段、 班公湖— 怒江缝合带与雅鲁藏布江缝合带之间, 属世界级巨型铜多金属成矿带。 冈底斯成矿带在漫长的地质历史中经历了自晚古生代以来的板块俯冲、 碰撞及碰撞后伸展的演化过程, 多期次构造-岩浆活动为大量铜多金属矿产资源的孕育提供了丰富的成矿物质及热液活动基础[1]。 冈底斯带陆相火山岩作为印度— 亚洲大陆板块碰撞伴生的产物, 在构造带内广泛分布, 其中以古近系林子宗群火山岩为代表, 岩性主要为安山岩、 流纹岩及火山碎屑岩, 东西向延伸长达1 200 km[2, 3]。 以往找矿勘查揭示了在冈底斯成矿带上寻找斑岩-浅成低温热液-矽卡岩型矿床的潜力, 但已发现矿床多数集中于东段, 西段除朱诺、 雄村超大型矿床、 鲁尔玛、 达若等中小型矿床外尚未有较大的找矿突破。 而其陆相火山岩覆盖较厚, 深部蚀变矿化系统保存较为完整, 是理想的斑岩型铜多金属矿床找矿勘查区。

传统的地质工作难以在高海拔、 深切割地区大面积开展, 而高光谱技术作为遥感地质的前沿领域, 具备光谱分辨率高、 经济效益高及图谱合一的优势, 为无人区找矿勘查难提供了新的思路和解决方法[5, 6, 7]。 近年来, 随着高光谱卫星的不断发射升空, 相关的地质找矿研究层出不穷。 国内外已有不少学者基于地球观测卫星一号(EO-1 Hyperion)、 高分五号(GF-5)、 资源一号(ZY1-02D)等数据开展信息提取并将其应用至地质领域, 为区带尺度上找矿勘查工作部署提供了有效的靶区蚀变异常资料[8]。 地面短波红外作为快速无损探测典型含水、 含羟基蚀变矿物的新兴手段, 基于该技术的半定量化探测为重点异常区尺度深边部的斑岩-浅成低温热液矿床找矿勘查提供了丰富的指示依据[9, 10]。 然而尽管国产卫星提供的高光谱数据具有捕捉岩浆热液活动形成的大规模蚀变的优势, 但其空间分辨率通常较低, 对一些小型、 复杂的矿化蚀变信息仍存在解译精度不足的缺陷。 地面高光谱技术能够在一定程度上弥补这一不足, 而单一短波红外探测技术对找矿勘查指示的效果并不突出, 缺乏光谱与地球化学元素等多层次数据的协同分析。

本工作结合GF-5高光谱数据开展冈底斯西段陆相火山岩区航天尺度的蚀变信息提取研究, 初步厘定革吉县罗布地区的找矿潜力; 结合地面短波红外技术开展地表精细化蚀变填图, 并选取明矾石、 白云母作为标型矿物开展矿物光谱勘查研究, 建立其找矿勘查标识; 在光谱研究的基础上, 辅以X射线荧光光谱测试技术综合分析, 圈定热液中心潜力区, 为罗布地区后续的勘查研究工作提供理论技术支撑。

GF-5卫星于2018年5月9日成功发射, 是中国高分辨率对地观测系统中一颗重要的遥感卫星。 卫星搭载了6种类型传感器, 用于获取从紫外到长波红外范围的数据。 其可见短波红外高光谱相机(AHSI)拥有VNIR-SWIR共330个波段, 可获取幅宽60 km、 光谱分辨率为5~10 nm、 空间分辨率优于30 m的高光谱数据, 为大范围蚀变矿物填图及矿物亚类的精细化识别提供了良好的数据源。 本工作选取的GF-5号数据来源于地质云3.0网站, 影像时相为2019年4月23日, 产品号为L10000041941。 研究区无云、 植被等干扰因素覆盖, 冰雪覆盖率为8%, 基岩裸露良好, 适合开展航天高光谱蚀变填图工作。

遥感数据在成像期间会受传感器自身及大气散射等影响, 因此需要对原始获取的DN值进行辐射转换与大气校正。 同时, 高光谱传感器的推扫式成像会带来众多坏线及条纹效应, 较窄的波谱间隔降低了高光谱数据光谱曲线的信噪比, 因此, 坏线修复、 条带去除与滤波处理是高光谱数据预处理不可缺少的环节。 本研究采用全局去条纹及Savitzky-Golay滤波器对高光谱数据的坏线、 条带及光谱噪声等进行修复与削弱。 此外, 冰雪等地物对于蚀变信息提取有干扰作用, 通常对冰雪反射率在不同波段的差异性比值来建立地物掩膜进行剔除。 所有预处理在ENVI 5.6及IDL 8.8平台完成, 预处理后的影像能够反应地物真实反射率值, 且波谱质量可观, 便于开展区域蚀变信息提取研究。

高光谱数据拥有上百个波段, 波段间相关性较强, 因此首先基于最小噪声分离变换进行去相关分析, 分离高光谱立方体数据中的噪音及有用信号。 利用纯净像元指数法进行纯净像元提取, 并结合N维可视化分析设置阈值并结合先验知识遴选端元, 建立罗布地区端元光谱库。 混合调谐匹配滤波技术是一种融合匹配滤波与自适应调谐的信号增强方法, 旨在通过动态调整滤波参数优化目标与背景的分离效果。 该方法具有自适应性强、 抗噪能力强、 多目标兼容性等优点, 被用于开展高光谱的混合像元分解, 以获取罗布地区典型蚀变矿物的丰度及不可行性信息。 通过剔除可行性低的像元进而得到可信度较高的蚀变矿物空间分布图。

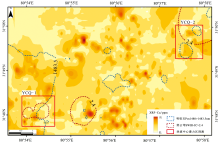

蚀变信息提取结果显示罗布地区地表主要发育以明矾石为主的高级泥化蚀变及以白云母、 高岭石为代表的绢英岩化蚀变。 明矾石主要分布在流纹质火山岩(qλ )中, 白云母、 高岭石、 地开石、 褐铁矿化主要发育在古近纪流纹质、 粗安质火山碎屑岩(E2p)中, 地表整体上呈现一套高硫化型浅成低温热液围岩蚀变特征。

卫星高光谱蚀变研究结果初步揭示了罗布地区的找矿潜力, 为进一步查明罗布地区地表蚀变矿物特征、 预测热源中心方向, 研究团队对罗布地区开展了网格化地面短波红外高光谱蚀变研究工作。 前期采样工作严格按照网格化执行, 点位布设控制线采样间距150 m、 点采样间距40 m, 所采样品具有实地代表性, 累计收集2 371件样品。

结合便携式ASD FieldSpec4地物波谱仪进行岩块样品的短波红外波谱测量工作, 获取手标本样品在350~2 500 nm波段范围内的反射率波谱曲线, 波谱采集精度高达3 nm。 采集前对仪器进行白板定标, 控制平均20 min定标一次。 波谱采集期间应确保样品表面无厚土、 明水覆盖, 尽可能避开样品风化面, 每件样品测量点数控制在2~4个, 累计收集波谱6 213条。

基于澳大利亚联邦科学与工业研究组织研发的矿物波谱分析软件The Spectral Geology(TSG)开展矿物波谱曲线的半定量解译工作, 对解译结果进行逐个检查与校正, 厘定区域蚀变矿物组合。 提取标型矿物信息, 并对其设置权重为0.8~1.0的掩膜处理, 结合PROFILE、 PFIT方法提取波谱曲线峰位、 吸收深度等特征参数, 以获取罗布地区地表典型矿物如明矾石、 白云母的吸收峰位、 吸收深度等参数信息, 而后基于ARITH算法计算矿物结晶度指标。

测量校正结果揭示了罗布地区地表主要发育明矾石、 白云母、 伊利石、 高岭石及少量叶蜡石蚀变。 明矾石广泛存在, 以钾明矾石为主, 野外手标本可见乳白色细粒状产出[图4(b)], 多分布在海拔5 190 m以上的区域, 镜下特征揭示部分明矾石颗粒较小, 几乎未完全充填石英孔洞[图4(d、 e)]; 白云母蚀变范围较广, 主要集中在高级泥化带及外围西南侧, 与明矾石、 高岭石及地开石等矿物共生; 高岭石分布相对较广泛, 西部、 西南侧蚀变略强, 多与白云母矿物伴生; 叶蜡石少量发育在东北侧高海拔区域, 与明矾石、 地开石、 硬水铝石等矿物共生, 代表了中-高温环境的蚀变矿物组合。 除此之外, 野外铁帽、 褪色带清晰可见[图4(a、 c)], 均揭示了深部巨大的找矿潜力。

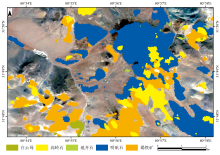

结合短波红外测量结果对罗布地区地表样品开展蚀变分带特征研究, 共厘定出5类蚀变组合: 叶蜡石± 硬水铝石± 地开石、 明矾石± 高岭石± 白云母、 白云母± 高岭石± 地开石、 绿泥石± 高岭石、 碳酸盐蚀变矿物(图3)。 其中西南侧山头蚀变分带较好, 由内而外依次呈现出以明矾石为主的高级泥化、 绢云母化、 绿泥石化、 碳酸盐化。 东北侧绢云母化与高级泥化蚀变交替出现, 分带现象不明显, 说明深部可能存在多期次岩浆热液活动, 形成了罗布地区复杂的蚀变叠加现象。

2.2.1 白云母

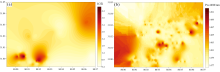

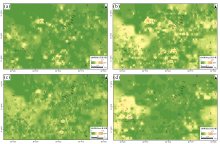

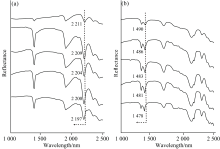

白云母的短波红外波谱特征主要为1 400、 1 900和2 200 nm处显著的单吸收峰及2 340~2 440 nm附近微弱的次级吸收特征[11, 12, 13]。 受矿物形成时物理化学环境的影响, 波谱特征也有所差异, 主要表现在特征峰位移动及水峰吸收深度的变化[14, 15]。 对白云母而言, 2 200 nm处吸收与矿物内部Al— OH伸缩振动紧密相关, 但这一变化通常不单独归因于温度, 寄主围岩及流体的成分、 物化性质也是影响2 200 nm处吸收峰位的关键因素[13]。 结晶度(short-wave infrared illite crystallinity, SWIR-IC)作为白云母的另一项勘查指标, 被定义为2 200 nm处吸收深度与1 900 nm处水峰吸收深度的比值(SWIR-IC=Dep2 200/Dep1 900), 可以直接指示白云母的结晶温度[16, 17]。 因此采用白云母结晶度作为勘查指标, 结合克里金插值32级累频预测温度场变化, 结果显示空间上高SWIR-IC值主要分布于研究区西南侧, 尤其SWIR-IC> 2.4时出现明显的浓集中心, 其他部分表现为零散分布。

| 图5 罗布地区白云母、 明矾石波谱曲线 |

2.2.2 明矾石

明矾石是一种羟基类硫酸盐矿物, 短波红外特征表现在1 400 nm附近双吸收峰、 1 760 nm处单吸收峰、 2 200 nm处宽缓吸收峰及2 320 nm处单吸收峰[18]。 明矾石在浅成低温热液矿床中广泛发育, 根据成因可划分为热液型明矾石和表生型明矾石[19]。 热液型明矾石通常形成于高温、 强酸性环境, 晶胞内Al— OH受温度影响发生伸缩振动, 促使富Na端元明矾石的富集, 同时Al— OH键长的变化致使相应基团产生高峰位波长、 低波数的振动, 即表现在短波红外光谱高1 480 nm吸收峰位值[18]。 而表生型明矾石由于离子半径差异及K— Na固溶体的稳定存在则通常富K, 1 480 nm处吸收峰位值偏向短波[20]。 为避免混合矿物叠加带来的波谱特征影响, 本研究选取地表纯净明矾石波谱对应岩块样品开展短波红外1 480 nm吸收峰位的提取, 并基于克里金插值进行预测, 结果显示出1 480 nm吸收峰位大于1 483.5 nm时呈现出明显的浓集中心, 可作为热液中心潜力区的寻找方向。

航天遥感和地面遥感技术在地质找矿勘查领域各具优势, 适用于不同尺度和精度的需求。 罗布地区航天遥感蚀变信息提取与地面高光谱蚀变填图结果整体上呈现一致性, 即以大面积的明矾石化为主要蚀变特征, 部分区域因冰雪覆盖而呈现差异。 航天高光谱遥感能够快速对罗布高海拔地区大范围陆相火山岩蚀变进行探测, 进而厘定罗布地区的斑岩-高硫型浅成低温热液矿床的找矿潜力。 尽管受卫星高光谱空间分辨率限制, 难以区分小规模蚀变及混合像元, 但卫星高光谱蚀变信息能够为重点区填图的路线及范围布设提供参考依据。

剥蚀程度作为评价找矿前景的重要研究内容之一, 一直以来备受关注。 典型斑岩-浅成低温热液系统在垂向呈现出显著的蚀变分带特征, 即由核部的钾化带向外围的青磐岩化带、 绢英岩化带及不同程度叠加其上的泥化带、 高级泥化带组成, 其中高级泥化带以典型的明矾石化为主, 叶蜡石化多出现在根部, 与白云母、 红柱石等矿物共生。 结合罗布地区地表蚀变出露情况来看, 分带性相对较好, 符合高硫化型浅成低温热液矿床围岩蚀变特征。 地表出露高级泥化带面积远大于泥化带、 白云母化带面积, 且叶蜡石极少量出露, 表明上部火山岩高级泥化盖层尚未被剥蚀或剥蚀较浅, 整体保存较为完整。

围岩蚀变造成元素迁移和重新沉淀析出, 蚀变矿物内部不同元素的电子在X射线激发下发生能级跃迁而发出不同强度的次级X射线, 依据该强度可获取元素含量信息。 本次研究在网格化采样的基础上采用便携式Olumpus Vanta系列手持X射线荧光光谱测试分析仪(XRF)开展地球化学元素测试工作, 基于高信噪比技术获取所测试元素较低的检出限, 以获取罗布地表样品元素不同金属元素测试结果。

依据典型斑岩成矿系统元素分带, 测试结果显示: 铜(Cu)高温内带元素含量变化在10~867 ppm之间, 银(Ag)、 金(Au)中温元素含量变化依次位于13~582和3~186 ppm之间; 锌(Zn)低温元素变化区间为5~686 ppm。 对该4种元素空间变化进行克里金插值, 结果揭示Cu、 Au、 Ag等中高温元素多分布于中部, 而Zn作为较低温元素多在西侧呈现出明显浓集中心。

综合光谱异常及X射线荧光光谱测试分析结果, 高温元素Cu浓集区域与光谱异常指示局部呈现良好一致性, 整体沿北东— 南西向分布。 将明矾石Pos1480、 白云母SWIR-IC值及高温代表性元素Cu空间插值结果进行叠加分析, 指示2处吻合性较好的区域, 推测与热液中心位置关系密切。 南侧一处局部吻合性较高的区域由于冲积物、 坡积物严重而未被圈定, 在后续分析过程中应结合其他勘探技术综合分析。

(1)基于短波红外技术揭示了罗布地表蚀变特征以明矾石、 白云母化为主, 由内向外依次发育叶蜡石± 硬水铝石± 地开石、 明矾石± 高岭石± 白云母、 白云母± 高岭石± 地开石、 绿泥石± 高岭石、 碳酸盐蚀变矿物5类蚀变矿物组合;

(2)结合典型矿物明矾石、 白云母光谱特征变化规律, 并对比手持X射线荧光光谱测试数据发现, 明矾石高Pos1480、 白云母高SWIR-IC值与高温金属元素Cu结果空间分布具备局部良好的吻合性, 在此基础上圈定2处热液中心寻找潜力区, 有利于揭示深部热液中心位置方向;

(3)综合分析并推测了可能存在热液的潜力区, 为后续勘查提供一定的理论借鉴。 而所推测结果仅依据遥感光谱、 X射线荧光光谱测试分析结果, 尽管温度是影响光谱特征变化的主导因素, 但罗布地区东北侧蚀变叠加严重, 不同蚀变矿物期次有待厘定。 同时, X射线荧光光谱技术作为宏观探测技术手段仍存在一些误差, 后续有待结合大比例尺物化探等资料深入剖析, 共同指导钻探研究工作。

致谢: 感谢中国地质科学院矿产资源研究所西藏阿里地区革吉项目组所有成员野外采样工作的支持。 感谢审稿人提出的宝贵意见。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|