作者简介: 丁 萌,女, 1994年生,四川省文物考古研究院助理馆员 e-mail: 826268291@qq.com

俄支寺是四川金沙江流域重要的藏区寺庙, 其祖拉康经堂内分布有明代、 清代至近现代的壁画遗存, 时代序列清晰, 具有重要的艺术、 历史和学术研究价值。 现存壁画存在脱落、 起甲、 粉化等病害, 亟待保护。 科学认知经堂不同历史时期的壁画颜料组成特征, 是保护修复工作的基础。 本研究综合运用超景深显微观察、 X射线荧光光谱(XRF)、 X射线衍射(XRD)、 激光共聚焦拉曼光谱(Raman)和扫描电镜-能谱联用(SEM-EDS)等光谱学分析技术, 对绘画内容及风格差异明显、 分属不同时代的经堂壁画和回廊壁画的颜料进行分析。 结果表明, 明代回廊壁画使用了雌黄、 朱砂、 铁红、 石绿、 石青、 白云母等传统无机矿物颜料, 近现代经堂壁画使用了颜料红14、 铅铬黄、 碱性蓝26、 酞菁蓝和锌钡白等近现代合成颜料, 两处壁画颜料类型差异显著。 近现代经堂壁画历经数次补绘, 在下层残存的部分原始壁画中检测到白云母、 朱砂和石绿等无机矿物颜料。 在混合颜料使用方面, 通过铅铬黄和颜料红14、 朱砂和白云母混合得到了橙色颜料, 通过酞菁蓝和铅铬黄混合得到了绿色颜料, 体现了藏族传统绘画中配色理论和技巧的传承。 当前业内对于四川藏区壁画颜料分析研究工作极少, 本研究深化了对俄支寺祖拉康经堂壁画的科技认知, 丰富了四川藏区壁画颜料使用方面的案例。

As an important Tibetan temple situated in the Jinsha River basin of Sichuan Province, E’zhi Temple has murals distributed in its Zulakang Scripture Hall, which date from the Ming Dynasty, Qing Dynasty, to modern times. With a clear chronological sequence, these murals possess significant artistic, historical, and academic research value. The extant murals suffer from damage, including detachment, flaking, and pulverization, necessitating urgent conservation interventions. Understanding the compositional characteristics of mural pigments across different historical periods at E’zhi Temple scientifically is fundamental to implementing effective conservation and restoration. Spectroscopic analysis techniques such as depth-of-field microscopy, X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy (Raman), and scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS) were employed to study pigments of the Scripture Hall murals and the cloister murals. They exhibit distinct painting content,styles, and chronological origins.Results revealed that the Ming Dynasty cloister murals widely used traditional inorganic mineral pigments,including orpiment, cinnabar, hematite, malachite, azurite, and muscovite. At the same time, the Scripture Hall murals were repainted with modern synthetic pigments such as Pigment Red 14, chrome yellow, Basic Blue 26, phthalocyanine blue, and lithopone. There were significant differences in the types of pigments between the two mural groups. The Scripture Hall murals have undergone several rounds of repainting in modern and contemporary times. Inorganic mineral pigments such as muscovite, cinnabar,and malachite have been detected in the remaining original murals at the lower layer. On the use of mixed pigments, orange pigments were obtained by mixing chrome yellow with Pigment Red 14, and cinnabar with muscovite. Green pigments were obtained by mixing phthalocyanine blue with chrome yellow, which reflects the inheritance of traditional Tibetan painting techniques in color formulation. As one of the few scientific investigations on mural pigments in Sichuan’s Tibetan regions, this study enhances the understanding of the scientific information of the murals in E’zhi Temple, and enriches the pigment usage cases in Tibetan-area murals of Sichuan.

俄支寺位于四川省甘孜藏族自治州德格县俄支乡俄支村, 据县志记载始建于公元1253年, 为第九批省级文物保护单位。 祖拉康经堂壁画分布于建筑内部的经堂、 耳房、 护法殿、 回廊、 后殿及天井等处, 题材丰富, 绘画精美, 艺术水平颇高。 然而受自然侵蚀等因素影响, 现存壁画存在脱落、 起甲、 粉化等病害, 亟需保护修复。 在该壁画保护修缮工程现场勘察中, 佛教考古人员根据绘画内容及风格初步判断, 壁画分别绘制于三个时期。 第一期为后殿、 回廊壁画, 创作于14世纪元末明初, 展现出融合内地元素的波罗、 尼泊尔等域外风格。 第二期为护法殿、 原始的经堂壁画, 创作于17世纪明末清初, 展现出尼泊尔风格。 第三期为现存的经堂壁画, 色泽艳丽, 是早期原作脱落后重新绘制而成, 属于20世纪近现代作品, 呈现近代藏传佛教新勉唐画派的风格。 藏区壁画在不同历史时期的补绘、 重绘等现象普遍存在, 增加了颜料分析的复杂性, 尤其是清代中晚期后大量有机合成颜料的应用, 使得不同时期壁画的颜料成分差异性明显[1]。 通过对典型壁画颜料成分的光谱学分析, 依据颜料生产时间、 使用传统等特点进行对比, 可以验证或佐证上述壁画绘制时期的判断。

近年来, 科学技术的飞速发展也为壁画颜料分析提供了更为丰富精准的手段, 逐渐形成了原位分析和实验室检测相结合的技术体系, 在颜料的表面形貌观察、 层位结构判断、 元素成分鉴定、 来源及劣化分析、 制作工艺分析、 胶结材料分析等研究中起到关键作用[2]。 由于壁画本身的珍贵性、 颜料成分结构的复杂性以及所处环境等带来的各种问题, 需要通过多种方法相互补充、 验证, 实现对壁画颜料更全面准确的研究。 目前业内对四川藏区壁画材质分析研究工作极少, 藏传佛教建筑壁画尚无人涉及[3]。 俄支寺内的经堂和回廊壁画绘画内容及风格差异明显, 分属不同时代, 能作为探讨藏区不同时期的壁画颜料组成特征的典型案例。 本研究借助超景深显微镜、 X射线荧光光谱仪、 X射线衍射分析仪、 激光共聚焦拉曼光谱仪及扫描电镜等仪器对经堂和回廊壁画的颜料展开科学分析, 有助于揭示壁画颜料的时代特征和演变历程, 为俄支寺修缮历史的补充及完善提供重要证据。 同时深化了我们对壁画科技信息的认识, 为后续俄支寺壁画的价值认知与保护修复工作提供了科学支撑。

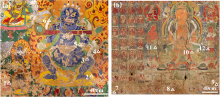

基于微损取样原则, 从分属不同时代的经堂与回廊壁画的脱落、 起甲区域取样, 获得微量颜料样品12个, 取样位置见图1, 两处壁画上所取样品均包括红、 黄、 蓝、 绿、 白等主要颜色。 1— 6号样品取自经堂南壁(第三期), 该区域壁画经后期重绘, 其中5及6号样品具有多层结构, 下层为残存的原始经堂壁画(第二期)。 7— 12号取自回廊南壁(第一期), 该区域未经后期补绘或重绘, 均为单层壁画。 护法殿壁画(第二期)烟熏病害较严重, 且受限于壁画保存现状和寺庙管理人员要求, 未进行取样。

(1)超景深显微镜: 使用Hirox HRX-01观察样品表面及细节, 此外, 样品5、 6号用环氧树脂包埋、 固化打磨抛光后观察剖面。 镜头型号: AC-2016HI, 观察倍数: 20~320× 。

(2)X射线荧光光谱仪(XRF): 使用Horiba XGT9000SL测试样品元素种类, 确定显色元素。 测试条件: 铑靶激发源, 电压50 kV, 电流1.0 mA, 探头尺寸100 μ m, 测试时间200 s。

(3)X射线衍射分析仪(XRD): 使用Rigaku SmartLab分析样品物相结构, 确定矿物类型。 测试条件: 铜靶射线源, 电压40 kV, 电流40 mA, 扫描范围5° ~80° , 步长0.02° · 步-1, 扫描速度10° · min-1。

(4)激光共聚焦拉曼光谱仪(Raman): 使用Horiba LabRAM Soleil分析颜料的化学成分。 测试条件: 波长为638 nm 激光器用于测试红、 橙和黄色样品, 波长为532 nm激光器用于测试蓝、 绿和白色样品。 光栅1 800 gr· mm-1, 光学显微镜物镜50× , 激发功率2.5~25 mW, 信号采集时间5~8 s, 累加次数5次。

(5)扫描电镜-能谱联用仪(SEM-EDS): 使用Zeiss EVO18观察样品的微观形貌结构, 牛津UltimMax分析样品表面元素分布情况。 测试条件: 钨灯丝, 加速电压20 kV, 电子束流200 pA, 背散射电子探测器。

本研究的工作方法为先使用超景深显微镜直观识别颜料的基本微观特征, 筛选出需要重点分析的区域后, 使用XRF及XRD初步推断颜料的显色成分和配方。 在确定了元素和矿物相的基础上, 使用Raman进一步精准识别和验证颜料的分子结构, 同时Raman对于研究古代壁画的绘画技法和色彩调配也非常有帮助。 最后借助扫描电镜对部分复杂颜料样品的颗粒形态、 大小及分布等微观形貌进行高分辨率的观察, 了解颜料的特性和加工工艺。 通过多种仪器的综合分析, 最终确定颜料的具体种类和特征。

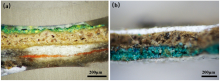

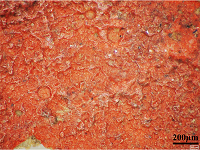

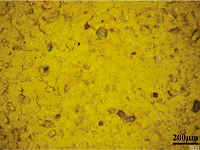

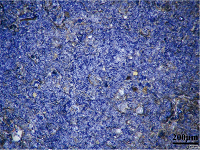

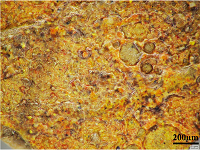

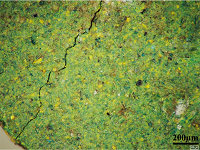

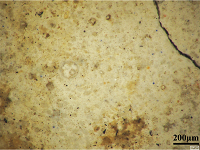

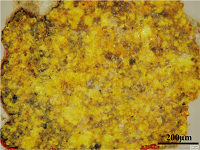

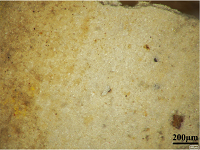

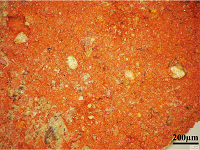

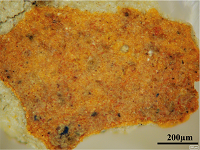

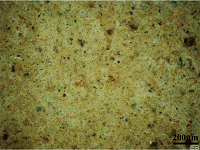

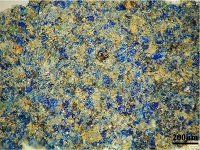

表1所示为样品表面形貌状态, 经堂壁画的颜料样品(1— 6号)表面较为平整致密, 细腻均匀, 整体成膜感强且色泽鲜艳。 同时在4号样品表面可见黄色与红色颗粒共存, 5号样品表面蓝色与黄色颗粒共存, 推测均使用了混合颜料呈色。 回廊壁画受到雨水侵蚀等自然因素影响, 样品(7— 12号)表面覆盖较多降尘、 泥渍等, 除8号白色样品颗粒较为细腻均匀外, 其他样品整体结构疏松, 表面粗糙, 颗粒感强, 矿物颗粒间夹杂棕色、 黑色杂质。 表观形态的不同, 初步表明两处壁画在颜料种类上可能存在较大差异。 此外, 5, 6号重层样品下层均残存原始经堂壁画, 分别对其进行剖面显微观察, 如图2所示, 5号下层为白色及红色颜料层, 6号下层为绿色及白色颜料层。

| 表1 颜料样品信息表 Table 1 Information of pigment samples |

为分析颜料样品的元素组成和物相结构, 使用XRF及XRD对样品进行测试, 结果如表2所示。

| 表2 颜料样品元素及物相分析结果 Table 2 Analysis results of elements and physical facies of pigment samples |

因样品取样量有限, 进行XRD测试时, 直接将块状样品置于无背景硅片上无损检测。 其中1号、 7号及9号样品体积较小, 表面情况复杂, 其谱图呈现大包宽峰, 难以进行物相匹配。 经堂壁画的1— 6号样品中, XRD结果可见2— 6号样品均含有硫酸钡及碳酸钙两种物相, 且未检出其他常见的矿物颜料成分, 与XRF结果中Ba、 Ca及S元素占比较大相匹配, 这指示此类样品可能使用了近现代有机合成颜料。

在工业合成颜料中, 硫酸钡与碳酸钙常作为功能性填料使用, 硫酸钡提供高遮盖力和化学惰性, 碳酸钙则用于调节颜料黏度和增强附着力[4]。 回廊壁画的7— 12号样品中, 结合样品颜色, 7号含显色元素As, 9号及10号含显色元素Hg, 11号及12号含显色元素Cu。 综合XRD结果推测7— 12号主要使用了传统的无机矿物颜料, 包括雌黄、 白云母、 朱砂、 石绿和石青等。 XRF结果显示样品中主要还含有Si、 Al、 K、 Fe及Ca等土壤中的常见元素, 相对应XRD检测到石英, 高岭石, 碳酸钙等, 分析主要是受到壁画表面环境降尘或下方白粉层的基质影响[5]。

拉曼光谱能反映颜料的晶体结构和化学键信息, 对有机及无机化合物均适用, 具有无损、 测量简单快速等优点, 是判断颜料种类的有力工具[6], 对样品进一步分析的结果见图3。

经过数据库匹配, 经堂壁画中, 1号拉曼信号与颜料红14(C24H17ClN4O4)匹配, 西藏扎什伦布寺壁画在1950年的重绘中也使用了颜料红14, 其颜色鲜艳、 着色强度好, 该颜料的选择与该时期藏区的文化、 经济贸易和技术密切相关[1]。 2号为铅铬黄(PbCrO4), 与XRF结果中含Pb、 Cr元素吻合。 铅铬黄在1809年由法国化学家Vauquelin首次合成, 最早使用铅铬黄的壁画绘制记录可追溯至1894年[7]。 晚清后它在重绘壁画及造像中使用广泛, 如西藏拉萨大昭寺转经廊壁画和安岳玄妙观石窟造像等[8, 9]。 3号为现代有机染料碱性蓝26(C33H32ClN3), 该颜料色调鲜艳明亮, 可以增强画面的表现力。 4号橙色样品由拉曼结果证实为颜料红14和铅铬黄混合而成。 相似地, 5号绿色样品为黄色的铅铬黄和蓝色的酞菁蓝(C32H16N8Cu)组成的混合颜料。 酞菁蓝具有151、 278、 357、 379、 595、 681、 711、 747、 952、 1 142、 1 339、 1 451和1 526 cm-1的拉曼特征峰, 合成于20世纪30年代[10], 在成都武侯祠彩塑、 绵阳平武报恩寺彩塑上发现了其作为近现代补绘妆彩使用, 但在壁画中使用酞菁染料的案例较少[11, 12]。 6号检出有硫酸钡(BaSO4), 进一步验证了XRF及XRD的测试结果, 其作为白色颜料白度高、 遮盖力强, 目前在涂料、 油漆、 造纸等行业广泛应用。

回廊壁画中, 7号为雌黄(As2S3), 雌黄是藏区壁画常用的黄色颜料, 早在建于12— 15世纪的西藏江孜白居寺的壁画上就有使用[13]。 8号由于粘土矿物的存在, 拉曼光谱荧光干扰强, 但仍可识别白云母[KAl2[AlSi3O10](OH)2]在264、 411和700 cm-1左右的特征峰。 白云母精细研磨后可作为白色颜料使用, 从显微结果也可看出其颗粒细腻、 光泽感强的特点, 它在藏文写本、 唐卡等绘画作品中使用常见[14]。 9号为朱砂(HgS)和铁红(Fe2O3)的混合颜料, 两者在古代壁画中的使用极为广泛, 混合搭配也并不罕见, 如炳灵寺石窟明代壁画、 内蒙古美岱召明清壁画均存在不同红色颜料混合使用[15, 16]。 10号橙色样品中红色颜料也为朱砂, 表面的白色颗粒为白云母, 用于调配浅色来丰富画面的色彩层次[17]。 11号为石绿[Cu2(OH)2CO3], 12号为石青[Cu3(CO3)2(OH)2], 早在秦汉时期石绿和石青就被用作壁画颜料, 至隋唐时期其使用更是达到顶峰。 直到清代中后期, 随着巴黎绿和群青等的出现, 石绿石青等矿物颜料逐渐被取代[18]。 同时如图3(g、 h)所示, 5, 6号样品下层颜料层使用的仍为无机矿物颜料, 包括白云母、 朱砂和石绿等, 说明原始的经堂壁画与回廊壁画使用的颜料种类相似度较高。

为进一步了解部分颜料样品的特点, 使用SEM-EDS进行微观形貌观察和元素分布分析。 6号白色样品的拉曼结果表明其含硫酸钡, 但XRF测试显示该样品的Zn元素占比也较高。 如图4(a)所示, 6号表面堆积大量球形颗粒, 主要为Ba、 Zn元素且分布一致, 球形颗粒间填充的棱角块状固体主要含Ca元素, 为碳酸钙填料, 因此6号应该为合成颜料锌钡白(ZnS· BaSO4), 亦称立德粉。 此颜料19世纪于欧洲合成, 在20世纪初传入我国, 如西藏拉萨大昭寺壁画和安岳玄妙观石窟造像均使用其作为白色修补材料[19]。 8号白色样品含白云母, 但拉曼荧光干扰较强, 为进一步确认其成分, 使用扫描电镜观察如图4(b), 其表面致密, 颗粒细腻, Si、 Al和K等元素分布均匀一致, 与白云母的特征相符。 回廊壁画采用白云母为白色颜料, 不同于中国古代壁画常用的铅白、 石膏和方解石等, 得益于邻近藏区丰富的白云母、 高岭土等矿藏资源, 像羊八井地区的白颜矿以及山南乃东的云母等开采制取便利, 为藏区制作白色颜料制作提供了优质原料[8]。

通过多种科学手段对12个颜料样品成分进行分析, 结果汇总于表3。 从结果可知, 经堂现存壁画和回廊壁画使用的颜料类型完全不同。 回廊壁画创作于元末明初, 广泛使用传统无机矿物颜料。 而经堂壁画重层样品上层均使用近现代合成颜料, 根据颜料最早生产时间推测, 经堂壁画重绘时间应在20世纪30年代之后。 在经堂壁画重层样品下层仍然使用诸如白云母, 朱砂, 石绿的传统无机矿物, 说明其早期原始壁画与回廊壁画颜料种类相似度较高。 这些发现揭示了经堂壁画在历史长河中的演变轨迹, 说明了俄支寺祖拉康经堂作为宗教活动场所一直保持着不间断的重绘。 到了近现代, 由于有机合成颜料成本低廉且不易变质, 受当时经济贸易和人力成本等限制, 逐渐成为了藏区壁画修补的理想替代选择。

| 表3 颜料样品成分分析结果汇总表 Table 3 Analysis results of the types of the pigment samples |

虽然不同历史时期使用的颜料种类各有差异, 但经堂和回廊壁画上均存在混合颜料的使用情况, 如橙色颜料分别使用铅铬黄和颜料红14、 朱砂和白云母的巧妙搭配。 同时经堂壁画上, 绿色系颜料均通过铅铬黄和酞菁蓝混合而成, 工匠凭借对比例调配的丰富经验, 生动地展现出画面里树木、 人物飘带、 饰品等不同绿色元素的色彩深浅变化。 这种利用不同颜色混合调配以获取新色彩的做法并非个例, 与公元5— 6世纪天梯山石窟壁画、 15世纪藏文写本插图中采用黄蓝两色(雌黄和靛蓝)混合制作绿色颜料, 以及拉萨大昭寺重绘壁画使用黄红两色(铅铬黄及铅丹)混合制作橙色颜料的方法类似[20, 21]。 在西藏传统绘画理论中, 白、 黄、 红、 蓝、 黑为主色, 由主色相调配生成的颜色为副色。 虽然自清晚期以来, 颜料橙、 巴黎绿、 酞菁绿等有机合成颜料得到广泛利用, 但重绘的经堂壁画依旧沿用不同纯色混合制作橙色、 绿色颜料的方式, 或许正代表了工匠对藏族传统绘画理论和配色技巧的传承, 为我们理解当时的文化、 经济和社会背景提供了重要的线索。 同时正是由于颜料材质的差异性, 经堂壁画表面有机颜料层色彩艳丽但稳定性较差, 存在较严重的脱落与起甲现象。 而回廊壁画的无机矿物颜料表面虽沉积了大量降尘、 泥渍等附着物, 但仍保持初始绘画时的显色效果。

综合运用多种光谱学分析技术对俄支寺祖拉康建筑内的经堂壁画和回廊壁画的颜料展开研究, 佐证了俄支寺壁画绘制时期的判断。 结果表明, 回廊壁画使用了雌黄、 朱砂、 铁红、 石绿、 石青以及白云母等无机矿物颜料, 符合明代早期壁画制作材料的典型特征。 经堂壁画上层使用了颜料红14、 铅铬黄、 碱性蓝26、 酞菁蓝和锌钡白等近现代合成颜料, 重绘时间应在20世纪30年代之后; 下层使用了白云母、 朱砂和石绿等无机矿物颜料, 与回廊壁画颜料种类相似度较高。 尽管使用的颜料类型经历了从传统到现代的演变, 但壁画的绘制始终遵循了藏式传统配色技巧, 包括铅铬黄和颜料红14、 朱砂和白云母、 酞菁蓝和铅铬黄等配色方式。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|