作者简介: 陈 艳,女, 1994年生,河南省文物考古研究院馆员 e-mail: 571430316@qq.com

以河南淮阳地区出土的一批战国与汉代玻璃及相关材料为研究对象, 利用光学和光谱学技术, 包括X射线荧光光谱分析技术、 激光拉曼光谱技术、 光学相干层析成像技术、 超景深光学显微技术等, 对其进行科技分析, 获取了化学成分、 物相组成、 内部结构、 显微形貌等信息, 明确了样品的材质属性、 制作工艺等特征信息, 探讨了其产地来源及其所反映的区域内和区域间的交流与联系。 研究结果表明, 所分析的样品可分为玻璃和釉陶两类。 玻璃包含铅钡玻璃、 铅玻璃和钠钙玻璃, 釉陶为铅钡釉陶。 不同遗址出土的铅钡玻璃在部分组分含量特征方面存在明显差异, 表明铅钡玻璃在制作配方和采用原料方面存在多样性。 钠钙玻璃为西方典型玻璃体系, 同时检测到一定含量的PbO和BaO, 推测可能与战国和汉代玻璃重熔工艺存在关系。 河南地区发现的铅钡玻璃与楚地关系密切, 而富钾的钠钙玻璃则表明其可能与中亚地区也存在联系。

In this paper, a batch of glass and related materials of the Warring States Periods to Han Dynasties unearthed from Huaiyang, Henan Province, are analyzed by optical and spectroscopic techniques, including X-Ray fluorescence spectroscopy (XRF), Laser Raman spectroscopy (LRS), Optical Coherence Tomography (OCT), and Optical microscopy. The chemical compositions, phase components, internal structures, and microscopic morphology of the samples are obtained, and the material properties, production process, and origins of the samples are also clarified. The communications reflected by the samples are also discussed. The results obtained indicate that the analyzed samples can be divided into two categories: glass and glazed pottery. The glass type includes lead-barium silicate glass (abbreviated for lead-barium glass), lead silicate glass (abbreviated for lead glass), and sodium-calcium silicate glass (abbreviated for sodium-calcium glass). The glazed pottery is lead-barium glazed pottery. There are obvious differences in the contents of some components of lead-barium glass unearthed from different sites, indicating that there is diversity in the formulation and raw materials of lead-barium glass. Soda-lime glass is a typical Westernglass system. Still, PbO and BaO were detected in the glass matrix, which may be related to the glass remelting process during the Warring States Period to the Han Dynasties. The lead-barium glass found in Henan is closely related to the Chu Culture, while the potassium-rich sodium-calcium glass indicates that it may have come from Central Asia.

玻璃, 作为古代人造硅酸盐材料之一, 是人类文明的一项重要创造发明, 凝聚了古代劳动人民的智慧, 体现了古代社会生产力的发展水平。 玻璃出现时间很早。 釉是目前已知最早的玻璃态物质, 公元前4千纪的埃及地区便已经开始制作施釉滑石珠[1]。 目前, 有明确考古学证据的玻璃制品出现时间约为公元前1500年左右, 地点位于地中海东岸地区和两河流域[2]。

中国本土自制玻璃出现时间晚于西方, 大概是在春秋战国之交, 但仍缺乏考古学证据。 钾钙硅酸盐玻璃(简称钾钙玻璃)和铅钡硅酸盐玻璃(简称铅钡玻璃)是战国时期中国本土的两类玻璃体系[3, 4]。 至战国中晚期, 除了玻璃之外, 还出现了钾钙和铅钡两类体系的釉陶及费昂斯制品, 从而使得战国中晚期成为玻璃及相关材料材质类型最为丰富的时期[5, 6, 7]。 至两汉时期, 中国古代玻璃制作技术迎来其第一个巅峰时期, 钾硅酸盐玻璃(简称钾玻璃)开始大量流行[8]。 与战国时期相比, 两汉时期的玻璃器物数量更多, 器形种类更丰富, 制作工艺明显提高[9]。 战国与汉代是中国古代玻璃技术发展史上的关键时期, 具有承上启下的作用, 在中国古代玻璃技术起源与发展的历史进程中具有重要地位。

河南地区自古以来便是中国古代的政治、 文化和经济中心, 在中华文明起源与发展过程中发挥了重要作用, 与丝绸之路存在密切联系[10]。 本文对河南淮阳地区寨门庄墓地、 平粮台遗址和时庄遗址出土的一批战国与汉代玻璃及相关材料进行了科学研究。 利用多种现代分析技术, 包括X射线荧光光谱分析技术(XRF)、 共聚焦显微激光拉曼光谱分析技术(LRS)、 光学相干层析成像技术(OCT)、 超景深光学显微技术(OM)等, 获取文物样品的综合物理化学信息, 进一步对文物样品的材质属性进行了判定, 明确了其可能的产地来源, 阐明了出土器物所反映的不同地区之间交流与联系。 本文研究结果对于探讨中国古代玻璃制作技术的起源与发展, 以及中原与边疆地区和中外文明交流等方面提供了新的实物证据和科学依据。

寨门庄墓地位于周口市淮阳区大连乡大朱行政村寨门庄自然村村西。 2021年河南省文物考古研究院对寨门庄墓地进行了发掘, 发掘清理战国和汉代墓葬199座, 唐宋墓葬10座, 为豫东地区战国、 汉代和唐宋墓葬的研究提供了较为重要的发掘资料[11]。 平粮台遗址位于河南省周口市淮阳县城东南4 km的大朱庄村西南部台地上。 2014年起, 河南省文物考古研究院再次对平粮台遗址进行考古勘探和发掘, 清理出一批战国和汉代的墓葬[12]。 时庄遗址位于河南周口市淮阳区时庄村, 2019年7月至2021年6月河南省文物考古研究院对时庄遗址进行了持续三年的考古勘探和发掘工作。 该遗址共发掘墓葬81座, 其中战国墓65座[13]。

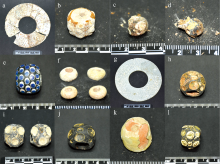

本次所分析的文物样品主要来自于上述三个遗址, 年代为战国与汉代, 样品基本信息如表1所示, 数量小计为16件。

| 表1 河南淮阳地区出土典型玻璃及相关材料珠饰的样品信息 Table 1 Information list of typical glass & glazed pottery beads found in Huaiyang, Hean Province |

TRACER 5g型手持式能量色散X射线荧光光谱仪是由德国布鲁克集团(BRUKER)研发的一款科研级XRF光谱仪, 可有效检测F、 Na等轻元素, 具有无损、 快速、 低检出限、 高准确度等优点。 此设备开创性采用1 μ m厚石墨烯材料作为X射线探测器窗口材料, 极大地提升了X射线透过率和轻元素(F、 Na等)检出灵敏度。 同时还配备有低真空泵, 为轻元素准确定量分析提供了保障。

采用LabRAM XploRA型激光共焦拉曼光谱仪, 由日本HORIBA公司生产。 仪器采用高稳定性研究级显微镜, 配有反射及透射柯勒照明, 物镜包括10× 、 100× 和LWD 50× 。 采用532 nm高稳定固体激光器(25 mW)以及相应的滤光片组件, 及计算机控制多级激光功率衰减片。 同时采用了针孔共焦技术, 与100× 物镜配合, 空间分辨率横向优于1 μ m, 纵向优于2 μ m。 光谱仪拉曼频移范围为70~8 000 cm-1(532 nm), 光谱分辨率≤ 2 cm-1, 内置四块光栅(2 400、 1 800、 1 200和600 gr· mm-1)。 光谱重复性≤ ± 0.2 cm-1。

OCT系统为扫频源OCT系统主要由四部分构成, 分别是扫频源、 干涉仪单元(日本Santec公司IVS-2000型)、 OCT探针以及计算机单元, 扫频源部分采用的是日本Santec公司生产的HSL-2000型扫频激光光源, 其中心波长为1 315~1 340 nm, 谱峰半高宽为110 nm, 扫频频率为20 kHz, 激光最大功率为50 mW。 OCT探针扫描范围为0~20 mm。 干涉仪单元则基于延迟线集成的马赫-泽德干涉系统。 在硅酸盐材料中, 轴向分辨率达到5.3 μ m, 轴向探测深度达到5.3 mm, 横向分辨率< 5 μ m。

采用基恩士VHX-5000型, 由日本基恩士公司研制。 本系统配备有两种型号的光学显微镜头, 型号分别为VH-Z20(× 20~200)、 VH-Z100R(× 100~1 000), 可实现20× 至1 000× 的显微观测。 同时, 本系统还具有自动对焦、 全幅对焦、 深度合成、 多角度观测、 超高分辨率和高清晰度显示、 三维合成、 实时观测以及三维测量等先进功能。

综合化学成分(表2)和物相组成分析结果, 本次所分析的样品材质可分为两大类, 分别是玻璃和釉陶。 玻璃器物所属玻璃体系可大致分为三种, 分别是铅钡硅酸盐玻璃(简称铅钡玻璃)、 铅硅酸盐玻璃(简称铅玻璃)和钠钙硅酸盐玻璃(简称钠钙玻璃)。 釉陶则为铅钡釉陶。

| 表2 所分析玻璃珠饰的化学成分分析结果(wt%) Table 2 Chemical compositions of glass beads analyzed(wt%) |

3.1.1 铅钡玻璃

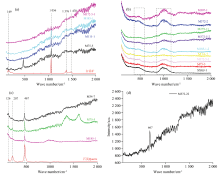

所测试的16件样品中有10件样品为铅钡玻璃, 每个遗址均有出土。 从器型上来说, 铅钡玻璃以蜻蜓眼珠、 单色珠和璧为主。 XRF定量分析结果(表2)表明, 铅钡玻璃中PbO含量范围为13.81~68.36 wt%, BaO的含量范围为1.08~17.49 wt%。 PbO、 BaO的含量范围较大, 这主要是由于铅钡玻璃风化作用的影响。 平粮台遗址出土玻璃璧(M279:11)样品风化较为严重, 仅局部区域可见器物原本颜色。 不同风化程度的化学成分分析结果表明, 其PbO的含量变化范围为21.07~46.52 wt%, BaO的含量变化范围为1.08~11.85 wt%。 风化程度严重的区域呈现出高铅低钡的特征。 利用拉曼光谱技术对铅钡玻璃样品表面进行测试分析, 在1 056 cm-1 位置检测到强拉曼特征峰, 如图2(a)所示, 这与白铅矿(PbCO3)的标准谱线基本一致[14]。 白铅矿便是铅钡玻璃风化产物, 正是由于白铅矿的存在导致铅钡玻璃风化层中高铅低钡的化学成分特征。

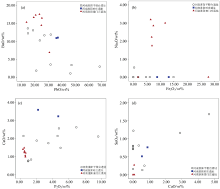

尽管风化作用对定量分析结果有影响, 但不同遗址和墓地出土的铅钡玻璃在化学成分特征方面的差异较为明显。 寨门庄墓地出土的4件蜻蜓眼玻璃珠在外观特征和化学成分方面都表现出了较高的一致性。 4件蜻蜓眼珠基体均为深绿色, 在自然光线下则呈现为黑色。 化学成分分析结果表明基体中Fe2O3的含量较高, 含量范围为6.43~11.77 wt%。 4件蜻蜓眼玻璃珠基体中检测到Na2O的存在, 其含量范围为1.74~3.19 wt%。 在平粮台遗址和时庄遗址出土的铅钡玻璃器物中并未发现如此高含量的Na2O[图3(a)]。 平粮台遗址和时庄遗址出土的铅钡玻璃中P2O5和CaO的整体含量水平则相对较高[图3(b)]。 寨门庄墓出土铅钡玻璃中SnO2的含量水平较低, 而平粮台遗址和时庄遗址出土铅钡玻璃中SnO2的含量水平较高。 部分铅钡玻璃中同时检测到了CuO和SnO2, 但也有部分样品中没有检测到CuO, 但检测到了SnO2, 表明了铅钡玻璃制作中富锡原料使用的差异性。

玻璃类样品的典型拉曼图谱见图2。 玻璃类样品的玻璃基体有蓝色和黄红色, 但其拉曼图谱如图2(b)所示, 均在500和1 000 cm-1附近有两个非晶态物相的弥散包络峰, 说明这些玻璃样品的玻璃化程度高。 同时还检测到了石英的拉曼特征峰(467和207 cm-1), 如图2(c)所示。

3.1.2 铅玻璃

平粮台遗址出土的编号为M388:2的玻璃珠共有4颗[图1(f)], 为单色玻璃珠, 颜色为浅黄色, 不透明, 与其他玻璃珠饰在外观特征上存在明显差异。 化学成分分析结果表明, 其PbO的含量整体水平高于其他铅钡玻璃, 含量范围为53.25~63.98 wt%, 同时BaO 的含量较低, 其中有2件样品中没有检测到BaO, 而另外2件样品中BaO的含量范围为0.22~0.30 wt%。 考虑到风化作用对定量分析结果的影响, 以及本文中风化严重的铅钡玻璃中BaO的含量也较为明显, 因此, 判定此4件玻璃珠为铅玻璃。 另外, 值得注意的是, 此4件玻璃珠中P2O5和CaO的含量较高, 其含量范围分别为7.99~15.95 wt%、 5.02~7.16 wt%。

3.1.3 钠钙玻璃

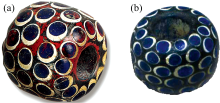

钠钙玻璃仅有1件, 为平粮台遗址出土的蜻蜓眼玻璃珠, 编号为M372:22, 年代为战国晚期[图1(e)]。 此件玻璃珠表面装饰有57个“ 眼纹” , 其装饰风格特征具有典型的异域风格。 化学成分分析结果表明, 此件蜻蜓眼玻璃珠中Na2O含量范围为6.80~11.35 wt%, CaO的含量范围为4.78~7.09 wt%。 其MgO的含量范围为0.73~1.39%, K2O的含量范围为4.09~6.06%, 尤其是基体中K2O的含量较高, 含量范围为5.99~6.06 wt%, 表明此件蜻蜓眼玻璃珠为植物灰型钠钙玻璃, 与富钾的中亚类型植物灰钠钙玻璃化学成分相似[15]。

值得注意的是, 此件玻璃珠中同时检测到了Sb2O3和SnO2的存在, 其含量范围分别为1.15~1.36 wt%、 0.97~1.66 wt%。 另外, 在此件玻璃珠中也同时检测到了PbO、 BaO的存在, 其含量范围分别为1.27~4.06 wt%、 0.13~1.01 wt%。 在西方钠钙玻璃体系中检测到如此高含量的BaO鲜有报道, 推测与玻璃的重熔制作工艺存在联系, 需进一步研究。

3.1.4 釉陶

釉陶样品仅有1件, 为寨门庄墓地出土的M34:7, 其年代为战国[图1(k)]。 釉层化学成分中检测到PbO和BaO, 其含量范围分别为23.76~46.64 wt%、 4.77~5.71 wt%。 而胎体中SiO2、 Al2O3含量较高, 其含量分别为62.14 wt%、 13.68 wt%, 表明其胎体为黏土质, 说明此件样品为铅钡釉陶。

3.2.1 着色工艺

本文所分析的铅钡玻璃体系的蜻蜓眼玻璃珠主要以“ 黑色” 为主, 但其颜色并非黑色, 而是深绿色, 主要是由铁(Fe)离子着色。 化学成分分析结果表明, 蜻蜓眼玻璃珠基体中氧化铁(Fe2O3)的含量较高, 而且蜻蜓眼珠基体较厚, 故而呈现为“ 黑色” 。

钠钙玻璃基体为蓝绿色, 化学成分分析结果表明, 其主要着色元素为铁、 铜, 是铁离子和铜离子共同着色, 眼珠部分为蓝色, 为钴(Co)离子着色。 在白色眼圈部分检测到了锑酸钙(CaSb2O6)的存在。 图2(d)为锑酸钙的拉曼特征图谱, 其特征拉曼峰位于667 cm-1处。 锑酸钙是西方玻璃中常用的一种白色乳浊剂[16]。

3.2.2 蜻蜓眼珠制作工艺

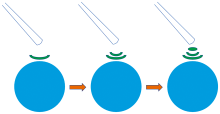

OCT图像物理结构特征(图4)表明, 蜻蜓眼玻璃珠“ 眼睛” 部分呈现出分层状态, 表明蜻蜓眼玻璃珠“ 眼睛” 部分采用了层叠工艺。 层叠工艺就是在玻璃处理半熔融状态时, 将玻璃液分层逐次滴到玻璃基体上, 形成眼珠部分的工艺, 如图5所示。

| 图4 蜻蜓眼玻璃珠“ 眼睛” 部分OCT图像 |

铅钡玻璃的配方可大致分为高铅类型和低铅类型, 这早已被证实[17]。 除PbO外, 研究还发现, 铅钡玻璃中Na2O、 Fe2O3、 P2O5等组分含量差异明显, 表明战国与汉代铅钡玻璃不仅在PbO的含量方面存在差异, 在其他组分含量方面也存在差异, 进一步说明铅钡玻璃的制作配方和原料的多样性。 本文所分析的寨门庄墓地出土的铅钡玻璃中Na2O的含量水平较高。 在上个世纪, 老一辈科学家在我国本土铅钡玻璃中已经检测出较高含量的Na2O[18, 19]。 当今的科技工作者在对中国古代铅钡玻璃进行化学成分分析后, 也获得了相似的结果[20, 21]。 但需要说明的是, 并不是所有的铅钡玻璃中均能检测到高含量Na2O, 正如平粮台遗址和时庄遗址出土的铅钡玻璃一样, 其Na2O的含量极低。

铅钡玻璃中着色剂原料存在明显差异, 表明工匠采用的着色原料是多样的。 本文所分析的铅钡玻璃中Fe元素是主要的着色元素, 且Fe2O3的含量较高, 铅钡玻璃基体呈现出深绿色。 湖南地区出土的铅钡玻璃璧同样以Fe元素作为着色元素, 或同时含有Cu元素, 但其含量均较低, 故而呈现为浅绿、 浅黄色或蓝绿色等多种色调[22, 23]。 钴元素致色也是铅钡玻璃中常见的一种着色方式, 如鲁国故城遗址出土的蜻蜓眼玻璃珠[24]等。

本文所检测的铅钡玻璃中P2O5和CaO的含量也存在明显差异。 李家治先生对风化严重的铅钡玻璃表层和风化程度较弱的内部进行了化学成分分析, 结果表明风化层中P2O5的含量远高于其内部, CaO的含量在风化层中亦偏高, 但增加幅度较小[25]。 亦有学者认为, 高含量的P2O5与植物灰的使用存在关系。 铅钡玻璃中是否采用了富磷原料, 还需要具体问题具体分析, 不能一概而论。

铅钡玻璃是我国本土制作的玻璃体系之一, 主要流行于战国与汉代, 汉代之后, 数量锐减。 铅钡玻璃具有多个制作中心这一观点, 也越来越得到学术界的认可和肯定。 从器型特征来说, 铅钡玻璃主要有两类, 分别是仿玉礼器和各类珠饰。 仿玉礼器的铅钡玻璃器物主要有璧、 剑饰等, 珠饰类型有蜻蜓眼珠、 单色珠、 耳珰等。 不同器型的铅钡玻璃也具有一定的地域性特征, 比如南方地区仿玉的器物相对较多, 而北方则以各类珠饰为主。 铅同位素分析结果则表明, 铅料的来源有多个, 以长江中上游地区、 秦岭-大别山地区和华北地区等为主要代表, 同时也存在多个铅钡玻璃的生产中心。

目前依然缺乏铅钡玻璃制作和加工的考古学证据, 楚地是铅钡玻璃的生产制作中心之一, 这一点早已被学术界公认。 本文所分析的铅钡玻璃珠, 在湖南地区也有大量发现[26], 表明其与楚地关系密切。 除了本文所分析的铅钡蜻蜓眼玻璃珠之外, 平粮台遗址出土有1件铅钡玻璃的偏眼纹蜻蜓眼玻璃珠[图6(a)], 此种类型的蜻蜓眼玻璃珠“ 眼睛” 分布的特征为“ 眼珠” 并不在整个“ 眼睛” 的中心部分, 从而形成偏眼纹图案。 此类偏眼纹玻璃珠装饰图案特征独特, 除平粮台遗址外, 偏眼纹蜻蜓眼玻璃珠在山东、 湖南、 广东、 甘肃、 四川等地均有出土[图6(b— f)], 但总体数量相对较少。 值得注意的是, 陕西咸运驾校也出土有偏眼纹蜻蜓眼玻璃珠, 但并非铅钡玻璃, 而是混合碱玻璃, 同时也检测到少量的铅和钡。

钠钙玻璃是典型的西方玻璃体系, 为舶来品。 平粮台遗址出土的此件蜻蜓眼玻璃珠(M372:22)表面共有57颗“ 眼睛” 装饰。 相似的蜻蜓眼玻璃珠在河北中山王厝墓中也有发现[图7(a)], 另外在大英博物馆所也有1件相似的玻璃珠[图7(b)], 根据其介绍信息, 此件玻璃珠也是来自中国。 此种表面装饰有较多个“ 眼睛” 风格的蜻蜓眼玻璃珠最早起源于西亚地区[27], 但化学成分分析结果表明, 平粮台遗址发现的此件蜻蜓眼玻璃珠其化学成分与西亚地区的玻璃体系存在一定差异, 其较高的氧化钾含量(K2O> 4.5%)表明其制作地可能为中亚地区[15]。

利用X射线荧光光谱分析技术(XRF)、 共聚焦显微激光拉曼光谱分析技术(LRS)、 光学相干层析成像技术(OCT)、 超景深光学显微技术(OM)等多种现代分析技术, 对河南淮阳地区寨门庄墓地、 平粮台遗址和时庄遗址出土的战国与汉代玻璃及相关材料的文物样品进行了科学研究。

实验结果表明, 所分析样品材质主要分为两类, 分别是玻璃和釉陶。 玻璃可分为铅钡玻璃、 铅玻璃和植物灰型钠钙玻璃。 玻璃珠的着色工艺主要是利用铁、 铜、 钴等过渡金属离子着色, 在钠钙玻璃体系的白色眼圈部分检测到了锑酸钙的存在。 蜻蜓眼玻璃珠“ 眼睛” 部分则采用了层叠工艺进行制作。 不同遗址出土的铅钡玻璃在化学成分上存在明显差异, 表明了战国与汉代铅钡玻璃的制作配方及所采用的原料具有多样性。 在西方典型钠钙玻璃体系中检测到铅和钡, 推测战国与汉代玻璃重熔技术已经存在。

淮阳地区发现的铅钡玻璃, 尤其是偏眼纹蜻蜓眼玻璃珠, 表明了战国与汉代时期河南淮阳地区与楚地及其他地区存在的交流和联系。 植物灰型钠钙玻璃蜻蜓眼珠为典型域外输入器物, 富钾特征表明其产地可能为中亚地区, 应是由北方草原丝路传入我国, 为春秋战国时期基于草原丝绸之路的中外文明交流提供了新实物证据。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|