作者简介: 张四化, 1998年生,阜阳师范大学化学与材料工程学院硕士研究生 e-mail: 1550224258@qq.com

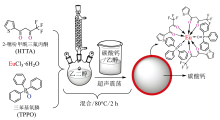

针对传统稀土荧光材料制备过程中环境污染严重、 成本高昂及稀土资源利用率低等问题, 开发了一种基于纳米碳酸钙(CaCO3)的环保经济型铕配合物复合荧光材料Eu(TTA)3(TPPO)2@CaCO3。 通过以纳米CaCO3替代传统强腐蚀性碱性试剂(如氢氧化钠、 氨水、 三乙胺), 在温和条件下实现了铕配合物复合荧光材料的合成, 反应体系pH稳定在6.93~7.23, 避免了传统方法中高碱性废液的产生。 以EuCl3·6H2O、 2-噻吩甲酰三氟丙酮(HTTA)和三苯基氧磷(TPPO)为原料, 通过调控CaCO3用量(1~5 g)制备系列复合荧光材料(m1~m5)。 采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线粉末衍射(XRD)对材料的结构进行了表征, Eu(TTA)3(TPPO)2(ETT)与CaCO3成功复合, ETT的晶体结构得以保留。 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)结果表明, 当CaCO3用量为1 g时, 材料中仍存在少量微米级ETT晶体颗粒(2~6 μm); 当CaCO3用量增至5 g时(m5样品), ETT晶体颗粒已不可见, 形成较为均匀的纳米级复合结构。 采用TEM的X射线光电子能谱(EDS)分析显示, CaCO3表面存在Eu、 F、 P、 S等特征元素, 表明ETT在CaCO3表面实现了附着。 荧光性能分析显示, 复合材料的激发光谱在383 nm处激发强度最大; 发射光谱以617 nm(5D0→7F2跃迁)为主峰, 展现出典型的Eu3+特征红光发射。 其中, m1样品的绝对量子产率达48.05%, 接近纯ETT(48.70%); 即使在高CaCO3负载量下(m5样品), 量子产率仍保持40.29%, 表明纳米CaCO3的引入并未显著牺牲材料的发光性能。 荧光寿命衰减曲线分析表明, Eu3+在复合材料中存在三种配位环境, 且CaCO3的介入导致配位环境发生一定改变。 应用测试显示, 将m1样品涂覆于395 nm LED芯片后, 所得红光LED色纯度高达99.9%, 亮度达27 140 cd·m-2, 展现出优异的发光性能。 该方法通过纳米CaCO3的碱性与载体功能, 同步实现反应体系pH中性化及稀土配合物的高效负载, 减少有机配体用量并抑制颗粒团聚, 为低成本、 环境友好型稀土荧光材料的开发提供了新策略。

To address the critical issues of severe environmental pollution, high production costs, and low utilization efficiency of rare-earth resources in conventional rare-earth fluorescent materials, an eco-friendly and cost-effective europium(Ⅲ) complex-based composite fluorescent material, Eu(TTA)3(TPPO)2@CaCO3, has been successfully synthesized using nano-sized calcium carbonate (CaCO3) as a carrier. By substituting traditional highly corrosive alkaline reagents (e. g., sodium hydroxide, aqueous ammonia, and triethylamine) with nanoCaCO3, this europium(Ⅲ) complex composite was fabricated under mild reaction conditions. The reaction system's pH was stably maintained between 6.93 and 7.23, eliminating the generation of highly alkaline wastewater associated with conventional methods. A series of composite fluorescent materials (m1~m5) was prepared using EuCl3·6H2O, 2-thenoyltrifluoroacetone (HTTA), and triphenylphosphine oxide (TPPO) as precursors by varying the CaCO3 dosage (1~5 g). Material structures were characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray powder diffraction (XRD). The europium complex Eu(TTA)3(TPPO)2(ETT) was successfully incorporated into CaCO3 while retaining its crystalline structure. Scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) revealed that at 1 g CaCO3 loading, micron-sized ETT crystals (2~6 μm) persisted, whereas increasing the CaCO3 dosage to 5 g (m5) yielded a uniform nanoscale composite structure. TEM-EDS confirmed the presence of Eu, F, P, and S onCaCO3 surfaces, verifying ETT attachment. Fluorescence spectroscopy demonstrated that the composite material exhibited maximum excitation intensity at 383 nm and emitted at 617 nm (5D0→7F2 transition), characteristic of Eu3+ red emission. The m1 sample achieved an absolute quantum yield of 48.05%, comparable to pure ETT (48.70%). Even at high CaCO3 loading (m5), the quantum yield remained at 40.29%, indicating minimal luminescence sacrifice. Fluorescence lifetime decay analysis indicated three distinct coordination environments for Eu3+, influenced by CaCO3 interaction. Application tests demonstrated that coating the m1 sample onto a 395 nm LED chip produced a red LED with 99.9% color purity and a brightness of 27 140 cd·m-2, showcasing excellent performance. This approach exploits the alkaline and carrier properties of nano CaCO3 to simultaneously neutralize the reaction system's pH and enable efficient rare earth complex loading, reducing organic ligand requirements while suppressing particle aggregation. Thus, it offers a novel approach to developing cost-effective, environmentally friendly rare-earth fluorescent materials.

具有荧光性能的稀土配合物有发射峰窄[1]、 量子效率高、 荧光寿命长等特点。 它们可以应用于防伪标识[2]、 电致发光[3]、 光转换薄膜材料[4]等领域。 然而, 稀土矿藏的大量开采导致当地环境遭到污染和破坏[5]; 合成稀土配合物所使用的氢氧化钠、 氨水[6]、 三乙胺[7]等常规的碱性试剂, 具有腐蚀性[8]和污染性[9]; 稀土配合物原料成本高、 产物易团聚、 内部的分子并不能吸收紫外光产生荧光, 使得稀土配合物利用率低。 因此, 提高稀土利用率、 降低稀土配合物的合成成本、 减少环境污染是稀土资源高效利用亟待解决的问题。

为了解决上述稀土资源利用中存在的问题, 科研人员将稀土配合物掺杂到无机材料或聚合物中形成复合荧光材料。 张洪杰[10]课题组通过溶胶-凝胶的方法制备稀土配合物和二氧化硅的复合荧光材料。 闫冰[11]课题组提出分子自组装的方法将稀土配合物自组装到介孔硅酸盐中, 这不仅节约了稀土的用量, 而且在一定程度上改善了稀土配合物的发光特性及稳定性。

本科研团队多年来致力于稀土配合物复合碱式盐方面的研究。 在解决稀土资源利用率低、 稀土配合物合成成本高问题的同时, 进一步提高了复合荧光材料的环保性。 利用碱式盐的碱性和不溶于乙醇和乙二醇等常见有机溶剂的特点, 把碱式盐作为碱和内核, 使稀土配合物在碱式盐颗粒表面形成并附着。 这种稀土配合物@碱式盐复合荧光材料同时节约了稀土、 有机配体、 常用碱的用量。 课题组曾使用2-噻吩甲酰三氟丙酮(HTTA)、 1, 10-邻菲罗啉(Phen)合成了Eu(TTA)3Phen, 将其分散在异丙醇中, 通过水解正硅酸四乙酯(TEOS)的方法制备二氧化硅包覆稀土配合物SiO2/Eu(TTA)3Phen, 增强了荧光性能[12]。 使用Na2CO3和乙酰水杨酸(ASA)合成了Tb(ASA)x@Na2CO3复合荧光材料[13]。 使用微米碳酸钙和对氯苯甲酸(4-CLBA)合成了Tb(4-CLBA)3@CaCO3复合荧光材料[14], 并使用高密度聚乙烯(HDPE)将荧光材料进行包覆, 提高抗水性能。 使用4-CLBA和羟基磷灰石(HAP)合成了Tb(4-CLBA)3@HAP复合荧光材料[15]; 又使用2-噻吩甲酰三氟丙酮、 1, 10-邻菲罗啉、 HAP合成了Eu(TTA)3Phen@HAP复合荧光材料[16], 其荧光强度和绝对量子效率与纯铕配合物相当, 该材料在骨组织工程、 发光玩具、 发光粉笔等领域有潜在的应用。

在本科研团队前期工作的基础上, 采用纳米CaCO3作为原料替代常规碱试剂; CaCO3成为铕配合物的附着核心后, 相对减少了稀土和配体的使用, 提高了稀土资源利用率。 本实验使用纳米CaCO3作为碱和内核, 选择2-噻吩甲酰三氟丙酮(HTTA)作为第一配体, 三苯基氧磷(TPPO)作为第二配体与EuCl3· 6H2O反应合成Eu(TTA)3(TPPO)2@CaCO3复合荧光材料。

使用Nicolet IS50光谱仪, 通过KBr颗粒研磨压片法获得400~4 000 cm-1范围的红外光谱(FTIR)。 使用具有Cu Kα 辐射的X射线粉末衍射仪(Rigaku)在5° ~60° 范围内, 以10° · min-1的扫描速度鉴定相组成获得样品的XRD图谱。 使用扫描电子显微镜(SEM, Sigma 500)观察样品的表面形貌, 使用透射电镜测试能谱(TEM EDS, JEOL JEM-2100F)获得复合荧光材料表面的元素分布状况。 使用近红外瞬态稳态荧光分光光度计(FluoroMax-4, HORIBA)测量样品的荧光光谱和荧光寿命衰减曲线。 荧光光谱测试时, 狭缝均为0.5 nm。 平均荧光寿命测试设置发射波长为617 nm, 收集50 000个光子。 使用积分球(Quanta-φ , HORIBA Scientific)和绝对量子产率附件(C11347)获得样品的绝对量子产率。 使用照度仪(OHSP-350L, HOPOOCOLOR)测试LED的照度和色纯度。

氧化铕(Eu2O3, 99.99%)购自苏州康朋有限公司。 2-噻吩甲酰三氟丙酮(HTTA, 98%)购自麦克林公司。 三苯基氧磷(TPPO, 99%)购自阿拉丁有限公司。 纳米碳酸钙(CaCO3, 99.9%)购自中国浙江雨木新材料有限公司。 无水乙醇(99.7%)、 三乙胺(C6H15N, 99.0%)、 乙二醇(C2H6O2, 99%)购自安耐吉有限公司。 盐酸(HCl, 36%~38%)购自成都科隆化学品有限公司。 EuCl3· 6H2O由Eu2O3和HCl自制。

将EuCl3· 6H2O(1 mmol, 0.366 4 g), HTTA(3 mmol, 0.666 5 g), TPPO(2 mmol, 0.556 5 g)加入15 mL乙二醇中, 磁力搅拌至完全溶解。 再将CaCO3(10 mmol, 1.000 g)中加入15 mL乙醇, 超声5 min。 将上述两种溶液混合于250 mL的三颈烧瓶中, 冷凝回流, 然后在80 ℃油浴中恒温磁力搅拌2 h。 反应完毕后抽滤并用乙醇多次洗涤产物。 将所得固体产物放入烘箱中80 ℃干燥2 h, 制备得Eu(TTA)3(TPPO)2@CaCO3复合荧光材料, 命名为m1。

只改变碳酸钙用量, 其余条件与制备m1一致, 将1 g碳酸钙改为2、 3、 4和5 g, 分别制得CaCO3含量不同的复合荧光材料, 并命名为m2、 m3、 m4和m5。

作为对照, 不使用CaCO3, 添加3 mmol三乙胺做碱, 其余条件与制备m1一致, 制备得到纯的Eu(TTA)3(TPPO)2(ETT)荧光材料[7]。

Eu3++3HTTA+2TPPO↔ Eu(TTA)3(TPPO)2+3H+ (1)

CaCO3+2H+→ CO2+H2O+Ca2+ (2)

为证明使用CaCO3作碱反应后反应体系pH接近中性, 测试了不同条件下溶液的pH。 反应式(1)是Eu3+、 HTTA和TPPO配位生成Eu(TTA)3(TPPO)2的反应式。 反应式(1)中铕离子和配体配位时, 由于HTTA存在酮烯醇互变异构和氢原子的空间位阻[17], 加入碱中和H+有利于铕配合物的形成和沉淀。 只加入1 mmol EuCl3· 6H2O, 3 mmol HTTA, 2 mmol TPPO的30 mL乙醇-乙二醇混合溶液(体积比为1∶ 1, 以下溶液均为此条件)pH为0.04; 在加入1 g CaCO3后溶液的pH为0.45; 继续加热反应2 h后溶液的pH升至6.93(m1样品溶液未加入CaCO3前的pH, 加入CaCO3后未加热反应的pH, 加入CaCO3后加热反应后的pH)。 在m2~m5样品中随着CaCO3用量的增加, 反应完毕后各溶液的pH均有上升, 依次为7.02、 7.11、 7.20、 7.23, 反应完毕后溶液依然接近中性。

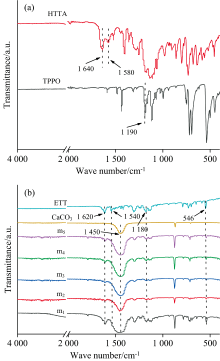

图2(a)是HTTA和TPPO的红外光谱图。 在HTTA中1 640和1 580 cm-1的C=O伸缩振动峰在ETT中红移到了1 620和1 540 cm-1[图2(b)], TPPO的1 190 cm-1处P=O键伸缩振动峰在ETT中红移到了1 180 cm-1, 并且ETT在546 cm-1出现了Eu— O伸缩振动峰, 表明HTTA、 TPPO与铕离子配位形成了铕配合物[18]。 从m1~m5样品的红外图谱中可观察到在1 620、 1 180和546 cm-1等附近出现红外特征峰, 与ETT的红外特征峰的波数相近, 说明m1~m5样品中均含有ETT。

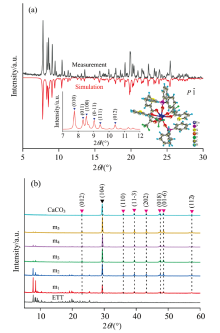

图3(a)是ETT粉末的XRD图谱和ETT晶体模拟的XRD图谱。 在7.80° 、 8.36° 、 8.56° 和9.08° 等处有较强的尖峰, 对应ETT的(010)、 (011)、 (100)和(0-11)晶面(ETT晶体的cif文件模拟)。 在图3(b)中, m1~m5样品在7.78° 、 8.34° 、 8.56° 和9.06° 附近有特征衍射峰, 这说明m1~m5样品中含有铕配合物。 在23.02° 、 29.38° 、 35.94° 等处特征衍射峰对应CaCO3的(012)、 (104)、 (110)晶面(PDF#47-1743)。 m1~m5样品在9.08° 和10.44° 处只有m1和m2有特征衍射峰, 并且特征衍射峰越来越弱, 这是由于CaCO3增多, ETT含量相对减少导致。 m1~m5样品中的ETT特征衍射峰相较于纯ETT的特征衍射峰位移微小, 说明ETT与CaCO3相互作用较小。

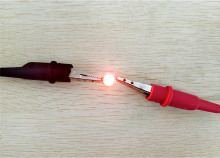

如图4(a)SEM所示, CaCO3为短棒状(长约300~600 nm, 宽约200 nm)和类球形纳米颗粒(约200 nm)。 相比之下, [图4(b)]ETT呈微米级不规则立方大颗粒(长约2~6 μ m, 高约2 μ m, 宽约2 μ m)。 观察到m1[图4(c)]里有较大ETT颗粒, 这是ETT晶体; 随着CaCO3用量的增加, ETT的晶体颗粒变少, 在使用5 g CaCO3制备的样品m5[图4(d)]里已无明显ETT的晶体颗粒, 说明增大CaCO3用量, 提供更多的附着位点有利于ETT在碳酸钙表面分散和附着, 而不再形成晶体大颗粒。 如[图4(e)], m1样品(TEM的EDS)中短棒状CaCO3颗粒表面可观察到Eu、 S、 F、 P等元素, 这些元素来自于ETT; 各元素在复合荧光材料表面分布比较均匀。

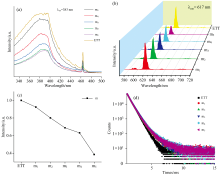

图5(a)是ETT和m1~m5的激发光谱。 m1~m5样品的激发光谱与ETT的激发光谱形状相似, 均在330~480 nm处具有宽的谱带, 在波长383 nm附近激发强度最大; 在464 nm处激发光谱有一个尖锐的峰, 该峰是由于Eu3+的7F0→ 5D2跃迁产生的[19]。 m1~m5样品的激发强度随着CaCO3用量的增加而降低。 图5(b)是ETT和m1~m5的发射光谱, 各样品的发射光谱形状类似, 均在588、 593、 617、 651和701 nm等处有发射峰, 分别对应5D0→ 7F0, 5D0→ 7F1, 5D0→ 7F2, 5D0→ 7F3, 5D0→ 7F4的能级跃迁[20]。 各样品在617 nm 处的发射峰最高且尖锐, 在612和621 nm处有两个肩峰。 所有样品中ETT在617 nm处的荧光发射强度最大, 是m1的1.08倍, 是m5的2.59倍。 ETT的绝对量子产率为48.70%, m1的绝对量子产率为48.05%。 m2~m5样品的荧光发射强度和绝对量效率相较于m1均发生降低, 这是由于复合荧光材料中CaCO3含量的增加、 铕配合物在CaCO3表面分布密度下降导致的。

合成的ETT单晶的晶体结构示意图[图3(a), 右下插图]可直观看出Eu3+与三种不同环境的氧配位, Eu3+分别处在HTTA上酮羰基的两种配位环境和三苯基氧化磷上磷氧基的一种配位环境中。 各样品均按三阶拟合, 有三个寿命。 ETT的平均荧光寿命为0.545 ms, m1~m5样品的平均荧光寿命范围为0.555~0.584 ms; 结合XRD的分析表明CaCO3的存在微扰了ETT周围的环境, 使得m1~m5样品的平均荧光寿命发生了改变。

制备了一种环保经济型铕配合物@碳酸钙纳米复合荧光材料[Eu(TTA)3(TPPO)2@CaCO3]。 FTIR和XRD分析证实了Eu(TTA)3(TPPO)2(ETT)与CaCO3的成功复合, SEM和TEM结果表明CaCO3的引入有效促进了ETT在CaCO3表面的均匀分散和附着。 荧光性能测试显示, 复合荧光材料m1和m5的绝对量子产率分别为48.05%和40.29%; 复合荧光材料的荧光寿命分析表明, Eu3+在复合荧光材料中处于三种不同的配位环境, 随着CaCO3的介入, Eu3+的配位环境发生了一定变化。 将复合荧光材料m1涂敷在395 nm的LED芯片上, 成功制备了色纯度高达99.9%、 亮度可达27 140 cd· m-2的红色发光二极管。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|