作者简介: 张梦璠, 2000年生, 西安石油大学化学化工学院硕士研究生 e-mail: 1950093230@qq.com

石油焦是通过原油中重质碳氢化合物的高温裂解反应形成的碳质固体产物, 因其高碳含量(80%~95%)、 高热值及优异的导电性能, 被广泛应用于电解铝阳极材料、 冶金燃料、 石墨电极及锂离子电池负极材料等领域, 在工业生产中具有重要的应用价值。 石油焦中, Fe和Cu等过渡金属元素不仅会降低石油焦的导电性能与热稳定性, 还可能引发电极材料副反应, 导致电池容量衰减。 本文提出了一种基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术结合鲸鱼优化算法的混合建模方法, 用于石油焦中Fe和Cu元素的快速定量分析。 通过集成LIBS的高通量、 无损检测优势, 鲸鱼优化算法(WOA)的智能特征选择能力, 以及偏最小二乘(PLS)回归的高维数据处理特性, 构建了高效的分析模型。 首先, 通过采集19组石油焦样本的LIBS光谱数据, 系统考察光谱数据的预处理策略, 包括归一化(normalization, Nor)、 多元散射校正(multiple scattering correction, MSC)、 标准正态变换(standard normal variate, SNV)、 一阶导数(first derivative, D1st)、 二阶导数(second derivative, D2nd) 及小波变换(wavelet transform, WT)的组合优化, 筛选对Fe、 Cu元素定量分析最有效的预处理组合。 通过实验验证, SNV-2nd-WT组合预处理显著提升了模型预测能力(Fe元素的交叉验证决定系数

Petroleum coke is a carbonaceous solid product formed by the pyrolysis of heavy hydrocarbons in crude oil. Due to its high carbon content (80%~95%), high calorific value, and excellent electrical conductivity, it is widely used in electrolytic aluminum anode materials, metallurgical fuels, graphite electrodes, and lithium-ion battery anode materials. It has important application value in industrial production. In petroleum coke, transition metal elements such as Fe and Cu not only reduce the conductivity and thermal stability of petroleum coke, but also may cause side reactions of electrode materials, resulting in battery capacity attenuation.In this paper, a hybrid modeling method based on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) technology, combined with the whale optimization algorithm, is proposed for the rapid quantitative analysis of Fe and Cu elements in petroleum coke. An efficient analysis model was constructed by integrating the high-throughput and non-destructive detection advantages of LIBS, the intelligent feature selection ability of whale optimization algorithm (WOA), and the high-dimensional data processing characteristics of partial least squares (PLS) regression.Firstly, by collecting LIBS spectral data of 19 groups of petroleum coke samples, the preprocessing strategy of spectral data was systematically investigated. It includes the combination optimization of normalization (Nor), multiple scattering correction (MSC), standard normal variate (SNV), first derivative (D1st), second derivative (D2nd), and wavelet transform (WT). Screening the most effective pretreatment combination for quantitative analysis of Fe and Cu elements.Through experimental verification, the SNV-D2nd-WT combined pretreatment significantly improved the model's prediction ability (cross-validation determination coefficient

石油焦(petroleum coke)是石油炼制过程中渣油经延迟焦化或催化裂化工艺处理后形成的固体碳质残留物, 其碳含量通常高达80%~95%, 同时含有硫、 氮及微量金属元素(如铁、 铜、 镍、 钒等)[1]。 作为石油深加工的重要副产品, 石油焦因其高热值、 高导电性和化学稳定性, 被广泛应用于电解铝阳极材料[2]、 冶金燃料[3]、 石墨电极制备及锂电池负极材料[4]等工业领域。 特别是在新能源产业快速发展的背景下, 高纯度石油焦作为锂离子电池负极前驱体的核心原料, 其质量直接影响电池的能量密度与循环寿命。 然而, 原料油中的金属杂质在焦化过程中会发生富集效应。 其中, Fe和Cu等过渡金属元素不仅会降低石油焦的导电性能与热稳定性, 还可能引发电极材料副反应, 导致电池容量衰减。 在石油焦用作预焙阳极时, Fe的存在可能会削弱阳极的力学性能, 使其在电解过程中易于裂解。 此外, Fe还可能影响阳极的抗氧化能力, 导致碳渣的产生, 从而增加阳极的消耗, 降低材料的导电性。 Cu会降低阳极的耐腐蚀性, 同样会加速阳极的消耗速度, 缩短电池循环寿命[5, 6]。 石油焦作为还原剂生产工业硅时, Fe可能与硅形成铁硅合金, 进而降低产品的纯度和质量, 导致锂离子电池容量衰减。 Cu同样会减少硅的纯度, 并可能引入硅晶体的缺陷, 影响其电子特性。

目前行业普遍采用原子吸收光谱(atomic absorption spectrmetry, AAS)[7]或电感耦合等离子体原子发射光谱(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometric method, ICP-AES)[8]进行元素检测, 但这些方法的样品前处理复杂、 分析周期长、 难以实现现场快速检测。 当前亟需一种分析方法, 能够快速、 准确地进行样本检测, 且无需复杂的样本处理, 以实现无损或微损的检测。 激光诱导击穿光谱(laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)作为一项新兴技术, 因其具备快速响应、 无损和实时分析的优势而受到了广泛关注。 LIBS通过激光脉冲将样品瞬时加热至高温, 形成等离子体, 随后分析等离子体发射出的光谱信号, 从而实现对元素的定性和定量分析, 在冶金过程分析[9, 10, 11]、 土壤重金属分析[12]、 古董艺术品鉴别[13]、 爆炸物检测[14]、 太空和军事探测[15, 16]等诸多领域展现出巨大的应用潜力。 然而, LIBS的定量分析仍面临一些挑战, 如基体效应、 光谱重叠及信号噪声等问题。 近年来, 群体智能算法(如贝叶斯优化算法、 粒子群算法)被广泛用于光谱特征选择。 张涛[17]等将贝叶斯优化算法相结合的三种机器学习模型用于口香糖类别的识别, 贝叶斯-随机森林模型的分类准确度最高, 达到98.03%。 Zhang[18]等使用粒子群算法分析LIBS数据用于定性分析行星表面化学成分, 硅、 铝、 钙、 钠元素的RMSE相对于常规预测降低了20%以上。 鲸鱼优化算法(whale optimization algorithm, WOA)因其高效的全局搜索能力和较少的参数配置需求, 在光谱数据分析中展现出潜力。 Wang[19]等将WOA用于近红外光谱波长的选择, 能在最短时间内, 有效地筛选出波长变量, 降低模型的复杂度, 提升模型的预测精度。 Lin[20]等将WOA与极限学习机结合, 核极限学习机的运行时间相对于传统算法约下降50%, 提高了水质光谱分析模型的学习速度与预测精度。

本工作以石油焦为研究对象, 通过LIBS技术对其中的微量元素Fe和Cu进行定量分析, 构建了一个结合混合光谱预处理和变量选择策略的PLS校正模型。 并引入群体智能优化算法WOA对LIBS光谱进行特征选择, 提高了PLS校正模型分析结果的可靠性和精确性。 首先, 采集石油焦实际样本的LIBS光谱数据, 基于光谱数据建立初步的PLS校正模型。 随后, 研究了不同光谱预处理技术及其组合对PLS校正模型预测能力的影响。 接着, 对WOA参数进行优化以选择合适的光谱特征。 最终, 基于最优混合光谱预处理参数, 使用最佳参数的WOA将提取的特征作为变量输入, 优化了PLS校正模型, 并采用该PLS校正模型对预测集样品中Fe和Cu的含量进行预测。

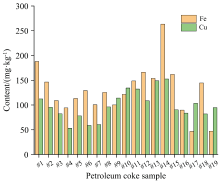

从某石油化工企业收集了19个实际的石油焦样本, 首先使用球磨机对其研磨处理后, 过200目(孔径75 μ m)标准筛。 随后在110 ℃的环境中干燥2 h, 冷却至室温备用。 利用ICP-MS技术测定19个样本中微量元素的含量, 并将测定的实际结果视为参考值。 如图1所示, 测得Fe含量范围为46.87~263.34 mg· kg-1, Cu含量范围为53.05~152.53 mg· kg-1。 对每个样本使用电子天平精确称取2.000 0 g(± 0.000 1 g)处理后的石油焦粉末, 采用PC-24压片机(Pinchuang Technology), 在30 MPa压力下保压5 min, 制备直径20 mm、 厚度4 mm的均匀样片, 确保表面平整度, 以确保LIBS光谱采集的稳定性。 每个石油焦样本制备一个样片。

样品制备完成后, 使用自行搭建的激光诱导击穿光谱采集装置进行光谱采集。 激发光源为Q-switched Nd:YAG激光器(Dawa300, 镭宝光电技术有限公司), 激发波长为1 064 nm, 激光脉冲电压设定为720 V, 频率为5 Hz。 将19个石油焦样本依次放置于三维可调样本台进行LIBS光谱采集。 激光束经过50 mm的透镜聚焦于样本表面, 以激发等离子体的产生。 光谱信号通过与激光束成45° 角的石英准直透镜进行收集, 并通过光纤传输至三通道光谱仪(Ocean optics, MX2500, 波长范围200~550 nm), 延迟时间设置为3 μ s, 门宽为2 ms。 光谱信号在标准大气压下进行采集。 为减少误差, 每个样本随机选择100个不同位置进行光谱采集, 最终每个样本获得100条光谱。

WOA是一种模拟座头鲸捕食行为的群体智能优化算法, 其主要机制包括三个阶段: 包围猎物、 气泡网攻击以及随机搜索。 WOA被用于优化PLS校正模型的特征选择和参数配置, 具体步骤如下:

初始化参数: 设定鲸鱼种群规模(5~50)、 最大迭代次数(100~1 000)、 收敛阈值(0.1~1.0)等参数, 并随机生成初始鲸鱼位置, 每个位置代表一组潜在的特征波长组合。

适应度计算: 在迭代优化过程中, 适应度函数是用来衡量搜索代理(鲸鱼)当前解的好坏的指标。 以PLS模型的交叉验证结果R2和RMSE作为适应度函数, 每次迭代中, 搜索代理根据其适应度值来调整位置, 逐步逼近最优解。

包围猎物阶段: 鲸鱼个体向当前最优解靠近, 更新位置如式(1)和式(2)所示。

其中,

气泡网攻击阶段: 采用螺旋运动模拟鲸鱼的收缩包围机制, 位置更新公式如式(3)所示。

其中, b为螺旋形状常数, l为[-1, 1]内的随机数。

随机搜索阶段: 若|

终止条件: 当达到预设迭代次数或适应度值趋于稳定时, 输出最优特征子集及对应模型参数。

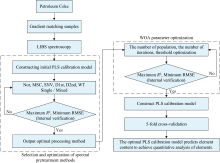

图2展示了基于PLS校正模型的石油焦中Fe和Cu定量分析的整体流程。 具体包括以下步骤: (1)光谱采集与预处理: 通过LIBS系统获取石油焦样本的原始光谱数据, 并进行Nor、 MSC、 D1st及WT等预处理操作, 以消除基体效应和噪声干扰。 (2)特征选择与模型优化: 采用WOA对预处理后的光谱数据进行特征波长筛选, 并结合PLS算法构建定量分析模型, 通过交叉验证评估模型性能。 (3)参数调优与验证: 优化WOA的鲸鱼数量、 迭代次数和阈值等关键参数, 进一步提升模型的预测精度和泛化能力。 (4)结果输出: 基于优化后的模型对预测集样本中的Fe和Cu含量进行定量分析, 并与参考值进行对比验证。

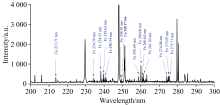

Fe和Cu的特征谱线主要集中在200~300 nm波段内, 图3为石油焦样本200~300 nm波段内的LIBS光谱图。 通过NIST数据库对比, 对采集到的LIBS光谱进行谱线的识别分析, 确认石油焦样本的LIBS光谱图显示出Fe的234.39、 238.25、 239.63、 240.54、 248.91、 258.69、 260.08、 260.84、 261.30、 274.08、 275.07和275.71 nm特征谱线, 对于Cu, 可以鉴定出213.71和249.17 nm特征谱线, 为建模提供可靠依据。 为了维持模型的稳定性和普适性, 使用全波段信息构建PLS校正模型。

由于原始光谱模型的交叉验证结果表明其准确度较低, 本节将重点探讨不同预处理方法对PLS校正模型预测性能的影响。 为此, 采用Nor、 MSC和SNV等多种单一光谱预处理方法对数据进行处理, 并优化潜变量后使用5-折交叉验证对预处理后的数据进行模型验证, 如表1所示, 其中D1st、 D2nd、 WT只展示了不同参数条件下最优的结果。

| 表1 基于不同光谱预处理的PLS校正模型5-折交叉验证的结果 Table 1 The results of 5-fold cross validation of PLS calibration model based on different spectral pretreatments |

对于两种元素的PLS校正模型, 所有光谱预处理方法均能提高预测性能。 在对Fe元素的PLS校正模型进行5-折交叉验证时, 使用Nor方法进行数据处理后的模型性能提升最不明显。 与Nor方法相比, MSC和WT方法进一步提高了模型的5-折交叉验证结果。 SNV方法的5-折交叉验证结果更为优秀, 而导数法则展现出最佳的性能提升。 在Cu元素的PLS校正模型中, D1st和WT方法对模型性能的提升效果相对较弱, D2nd方法略有改善。 而Nor、 MSC和SNV三种方法均显著提升了模型性能, 且效果相似, 其中MSC表现出了最佳的预测性能。

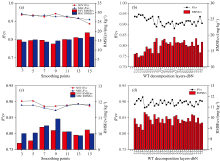

接下来分析混合光谱预处理方法对PLS校正模型预测性能的影响。 针对Fe元素, 图4(a)展示了SNV、 MSC与D2nd结合后的数据预处理交叉验证结果。 从图中可以得知, 两种光谱散射校正与导数法相结合进行的预处理所建立的PLS校正模型的整体效果大致相当, 在平滑点数为9时, SNV结合D2nd的模型效果最佳,

针对Cu元素, 通过对数据进行预处理和建模, SNV与导数法相结合进行的预处理所建立的PLS校正模型在平滑点数较小时优于MSC与导数法结合处理后的PLS校正模型, 如图4(c)所示, 在平滑点数为5的情况下, 该模型在交叉验证中的

经过预处理后, PLS校正模型的预测性能得到了提升, 以上发现为后续的变量选择提供了支撑。 在随后的变量选择阶段, 各元素将基于最佳的混合预处理模型进行进一步处理。

WOA鱼群数量优化的首要任务是使用控制变量法对鲸鱼数量进行优化。 通常建议的鲸鱼数量范围在5到50之间, 因此, 设置初始阈值为0.1, 最大迭代次数1 000, 步长为5, 以5-折交叉验证的结果作为评价指标, 图5(a)、 (c)为基于最优混合光谱预处理的WOA鲸鱼数量优化结果。 图5(a)中, Fe元素在鲸鱼数量为25时, 所构建的PLS校正模型的预测性能最优,

确定合适的WOA迭代次数对于算法的性能至关重要。 图5(b)、 (e)展示了在选定最佳鲸鱼数量的条件下, 将阈值设定为0.1时, Fe和Cu两个元素的WOA适应度收敛曲线。 随着迭代次数的增加, 算法的适应度逐渐降低, 这一趋势指示了算法正朝着更优解方向前进, 不断在搜索空间内探索并锁定更精确的解。 Fe和Cu元素的适应度曲线显示, 随着迭代过程的进行, 适应度的下降趋缓, 逐步趋于平稳, 这表明继续增加迭代次数对提升算法性能的贡献边际递减。 因此, Fe元素的最优迭代次数被确定为1 000次, 而对于Cu元素, 则设定为650次。 这一差异反映了不同元素在优化过程中可能需要不同数量的迭代次数以达到其性能的最佳状态。 通过迭代次数的精细化配置, 算法在保证计算效率的同时, 显著提升了预测精度, 同时避免不必要的计算开销, 确保了算法的高效性与实用性。 此外, 这也强调了在应用WOA算法进行问题求解时, 合理设置迭代次数的重要性, 以及基于算法适应度变化趋势进行迭代次数优化的实践价值。

在最优的鲸鱼数量和迭代次数基础上, 对阈值进行优化, 其5-折交叉验证的结果如图5(c)、 (f)所示。 在图5(c)中, Fe元素在阈值为0.8时, 所构建的PLS校正模型的预测性能最优,

WOA优化所有参数后, 针对Fe元素, 最优鲸鱼数量设定为25, 迭代次数为1 000, 初始阈值为0.8。 在这些最优参数条件下, WOA提取了Fe的88个特征波长点, 如图6(a)所示, 其中Fe的特征谱线均被包含在内。 同样, 对于Cu元素, 在鲸鱼数量为30, 迭代次数为650, 初始阈值设为0.3的条件下, WOA选取了23个Cu的特征波长点, 如图6(b)所示, 同样地, Cu的特征谱线被包含在内。

对于WOA, 基于优化好的鲸鱼数量、 迭代次数和阈值对最佳混合预处理后的数据进行特征选择, 同时使用VIP和CARS特征选择方法对同一数据集进行特征选择, 进一步和WOA对比, 构建石油焦中Fe和Cu元素的校正模型, 5-折交叉验证的结果如表2所示。 由表可知, 从整体上来讲, 通过混合变量预处理后的PLS校正模型的预测性能与原始光谱直接建模相比有了明显的提升, 在此基础上, 通过最优化的WOA算法进行特征选择后, 波长点的数量明显减少, 两种元素从5 784个波长点提取出了几十个特征, 降维后的数据显著提升了模型的预测性能。 结果也进一步验证了WOA优于VIP和CARS。 两种元素通过各自最优模型对预测集的数据与参考值进行了线性拟合, 如图7所示。 由表2和图7可知, 对于Fe元素, 与原始光谱相比, 变量数从5 784减少到88个带来的是PLS校正模型的5-折交叉验证结果

| 表2 基于最佳混合预处理方法和最优WOA参数的PLS校正模型5-折交叉验证结果 Table 2 5-fold cross-validation results of PLS correction model based on optimal mixed pretreatment method and optimal WOA parameters |

通过分析石油焦样本, 构建了基于LIBS结合PLS的石油焦中Fe和Cu元素定量分析方法。 首先, 使用单一光谱预处理方法对数据进行处理后建模, 改进了PLS校正模型。 接着, 通过结合光谱散射校正、 基线校正、 平滑滤噪等多种光谱预处理方法, 建立了基于混合预处理的PLS校正模型。 相较于单一预处理方法, 混合预处理方法所建模型的预测性能显著提升。 在此基础上, 进一步优化WOA算法, 包括鲸鱼数量、 迭代次数和阈值的优化, 用于光谱数据的特征提取。 优化后的WOA特征提取增强了PLS校正模型的预测性能, 相比于之前的方法, 模型的预测性能获得了明显的提升。 对预测集中的Fe和Cu元素,

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|