作者简介: 王馨懿,女, 1999年生,山西大学激光光谱研究所光量子技术与器件全国重点实验室硕士研究生e-mail: wxy9991113@163.com

针对机械制造行业中机油泄露检测的需求, 提出了一种基于LED诱导荧光(LED-IF)与调制解调技术相结合的高灵敏度检测方法并做了量化研究, 设计并建立了适用于一般自然光条件下的机油检测系统。 具体地, 利用出光口光功率为20 mW、 波长为365 nm的LED激发机油样品, 采用光电探测器探测处于410~460 nm的辐射荧光, 作为机油检测依据。 采用滤光片和二色镜分别对光源和荧光频率进行纯化, 这一方法可以有效降低来自环境光源对机油荧光信号的干扰。 为了进一步增强微弱荧光信号的检测灵敏度, 引入调制解调技术, 使滑动滤波窗口数据量、 调制幅度、 调制频率和增益因子达到最佳参数配置来优化系统性能。 此时相比于未采用调制解调技术, 信噪比提高了70 dB。 基于LED-IF调制解调技术, 进而研究了对机油容积和油膜厚度的量化检测。 在10 mm的检测距离下, 机油容积的检出限可以达到0.189 μL, 在内径为32 mm 的水上可检测的机油油膜厚度检出限为0.2 μm。 实验测试结果不仅验证了LED-IF调制解调技术在微量机油量化检测中的有效性, 还展示了该系统在自然光环境下的应用潜力。 与传统的激光诱导荧光结合光谱仪的检测技术相比, 该方案具有更低的成本、 更小的体积和更高的安全性。

To address the demand for engine oil leakage detection in mechanical manufacturing, this study proposes a high-sensitivity detection method combining LED-induced fluorescence (LED-IF) with modulation-demodulation technology, supported by quantitative analysis. A compact engine oil detection system operable under ambient natural light conditions was designed and implemented. Specifically, a 365 nm LED with an optical power of 20 mW at the output port was employed to excite engine oil samples, while a photodetector measured fluorescence emissions within the 410~460 nm range as the detection criterion. Optical filters and dichroic mirrors were utilized to purify the excitation light and fluorescence frequencies, effectively eliminating interference from ambient light sources on engine oil fluorescence signals. To further enhance sensitivity for weak fluorescence detection, modulation-demodulation technology was introduced to optimize system performance through parameter configuration of sliding filter window data volume, modulation amplitude, modulation frequency, and gain factor. This approach achieved a 70 dB improvement in signal-to-noise ratio compared to systems without modulation-demodulation. Based on the LED-IF modulation-demodulation framework, quantitative detection of engine oil volume and film thickness was investigated. Experimental results demonstrated a detection limit of 0.189 μL for engine oil volume at a 10 mm detection distance and a detection limit of 0.2 μm for engine oil film thickness on a water surface with a 32 mm inner diameter. These findings validate the effectiveness of the LED-IF modulation-demodulation technology in trace engine oil quantification and highlight its practical potential in natural light environments. Compared to conventional laser-induced fluorescence combined with spectrometer-based techniques, this solution offers a lower cost, a more compact footprint, and enhanced safety.

在机械制造行业, 机油已是工业生产中必不可少的材料, 用在各种类型机械上起减少摩擦、 冷却降温、 密封隔离等作用。 然而, 机油泄漏可能导致环境污染、 设备损坏及安全隐患。 例如, 机油进入水体后会形成油膜, 阻碍氧气溶解, 影响生态系统; 在超声波焊接过程中, 机油残留会影响焊接质量, 进而导致电路故障甚至潜在的安全风险。

从业人员常采用非接触检测方法来实现含机油在内的油类检测, 包括光散射法、 超声波法、 激光三角法及激光诱导荧光法等[1, 2]。 光散射法通过分析油滴颗粒在空间中的光散射特征来实现检测, 应用范围相对有限[3]。 超声波法利用超声波在不同介质界面上的反射特性对油类进行检测[4]。 激光三角法常用来测量油膜厚度, 但更适合检测透明浮油, 适用范围较为局限[5]。 相比之下, 激光诱导荧光法(laser induced fluorescence, LIF)在油类检测中表现出更高的灵敏度, 尤其适用于微量油类的检测, 并具备识别不同油类的能力[6, 7, 8, 9]。

以往的研究工作中, 研究人员通常采用激光作为激发光源, 光谱仪作为探测设备, 通过对光谱仪输出的光谱数据进行后续处理, 实现对油膜厚度的检测或油品类型的识别。 例如, 孔德明等[10]基于LIF技术, 对多种波长优选算法进行了深入分析, 建立并实现了油膜厚度反演模型。 Bavali等[11]将LIF与机器学习相结合, 成功实现了鳄梨油掺假的检测和量化。 尹松林等[12]基于激光诱导荧光激光雷达技术, 结合传统光谱匹配算法与有监督的机器学习模型, 提出了一种高效的远程水面溢油类型识别方法。 然而, 这些方法在自然光环境下易受干扰, 且设备成本较高, 限制了其在实际应用中的推广。

为了降低成本, 采用LED作为激发光源的诱导荧光技术具有显著优势。 刘梁晨等[13]设计并搭建了LED诱导荧光快速检测系统, 实现了多环芳烃的检测与定量分析; Liu等[14]开发了一种便携式LED诱导荧光系统, 可用于定量检测各种植物油掺假。 然而上述LED诱导荧光方法同样使用了光谱仪, 容易受到环境光干扰, 应用场景受到一定限制。

本文提出了一种LED-IF与调制解调技术相结合的机油检测方法, 可以广泛适用于一般自然光环境下, 能够有效提取微弱的机油荧光信号, 进而进行机油量化研究。 使系统不仅具有较强的抗干扰能力, 还能为机油泄漏检测提供一种高效、 经济且安全的解决方案。

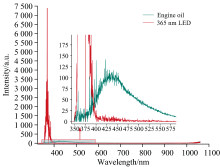

设计机油检测装置之前, 需要获得机油荧光光谱数据。 我们采用RealLight公司的RL-SPEC-01型号光纤光谱仪, 采集LED光源的光谱数据以及其激发机油后产生的荧光光谱数据, 如图1所示。 可以清晰地看到, 由365 nm LED光源激发机油后产生的荧光信号的波峰主要集中在410~460 nm的波长范围内。 基于此观察并考虑可获得的商业滤光片选段, 选择420 nm作为荧光信号的检测波长。

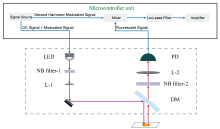

基于上述光谱数据, 我们设计了机油检测装置, 如图2所示。 图2虚线部分为光路图。 采用出光口光功率为20 mW, 波长为365 nm的LED作为激发光源, 通过365 nm窄带滤光片1净化光源, 然后通过透镜准直, 以减少光源泄露。 随后, 光束经过反射镜和二向色镜, 照射到样品表面, 激发样品诱导出的荧光信号。 为了有效筛选荧光信号, 除了使用二向色镜滤波外, 还在探测器前设置了420 nm窄带滤光片2, 最大限度降低LED光源的反射光和环境光源的干扰。 探测器为HAMAMATSU公司生产的S1337-1010BR型硅光电二极管。

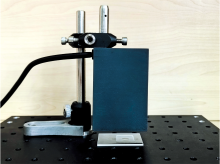

图2实线部分为数据控制流程图。 系统选用了STM32F405RGT6微控制器作为主控芯片, 利用其灵活的计算能力和内置的DAC功能实现调制解调技术。 微控制器通过DAC功能产生直流电压信号和正弦波信号, 二者相加后的信号用于驱动LED电流。 探测器采集由LED激发产生的荧光信号后, 输出的电信号经过两级反相放大电路处理后输出到微控制器继续处理, 从而获得足够大的增益。 随后, 为了实现信号的有效解调, 系统采用了二倍频解调技术。 在此过程中, 微控制器通过DAC功能产生调制信号的二倍频信号与荧光信号在混频器中进行乘法运算, 生成的混频信号被送入低通滤波器进行处理。 低通滤波器有效滤除所有与时间相关的高频成分, 只保留与信号解调相关的低频部分。 经过这一处理后, 系统能够获得具有较高信噪比的荧光信号二阶微分, 这即为荧光信号的有效信息。 最后, 经过放大器的进一步放大, 获得最佳解调荧光信号。 整个检测系统的光路部分放置在一个体积为60 mm× 90 mm× 40 mm的模具, 实物图片如图3所示。

实验通过综合评估解调的荧光信号信噪比、 LED激发光源的光强波动程度以及系统响应时间, 来确定最优参数配置。 其中, 荧光信号信噪比定义为荧光信号的平均值除以标准偏差, 激发光源的光强波动程度定义为标准差除以平均值, 系统响应时间定义为打开探测系统后荧光信号从零增加到稳定值的时间。 按此定义, 荧光信号信噪比越大越好、 激发光源波动越小越好、 系统响应时间越短越好。 实验在自然光条件下进行, 实验样品为0.1 mL机油, 液体滴加至玻璃载玻片上, 探测器与样品之间的距离保持为20 mm。 实验发现滑动滤波窗口数据量、 调制幅度、 调制频率、 增益因子这四个参数对装置影响较大, 以下是测试结果。

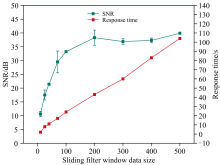

系统采用了滑动平均低通滤波器[15, 16]进行滤波降噪。 具体地, 通过设置一个固定大小的窗口来存储最新的N个数据点, N即为滑动滤波窗口数据量。 每当接收到一个新的数据值时, 系统会更新该窗口, 确保新数据能够被存储在正确的位置。 通过计算窗口内所有数据点的平均值来平滑信号, 降低噪声的影响。 这种算法能够有效地消除高频噪声, 并使得信号更加平稳。 然而, 由于滤波器是基于窗口内数据的平均值, 因此可能会引入一定的延迟, 特别是在窗口数据量较大时影响更大, 因此选择合适的窗口大小是至关重要。

图4显示了滑动滤波窗口数据量对荧光信号信噪比和系统响应时间的影响(不影响激发光源光强的波动程度)。 该测试中调制频率为2 kHz, 调制幅度为400 mV, 增益因子为60。 从图中可以看出, 随着滑动窗口数据量的增加, 响应时间呈现出显著的线性增加关系。 在窗口数据量较少时, 荧光信号的信噪比也呈线性增加趋势, 但当滑动窗口数据量达到200时, 信噪比趋于稳定。 表明在该窗口数据量下, 滤波器已经能够有效平滑信号并降低噪声的影响, 后续选择该数目为最佳滑动滤波窗口数据量。

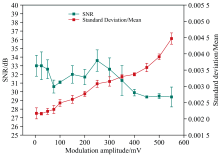

调制幅度不影响系统响应时间, 图5显示了调制幅度对荧光信号信噪比和激发光源波动程度的影响。 该测试中调制频率为2 kHz, 增益因子为60, 滑动滤波窗口数据量为200。 从图中可以看出, 随着调制幅度增加, 激发光源的光强波动逐渐增大, 这是因为调制幅度增加引起电流变化同步增加, 进而传导到光源波动。 在测量范围内, 发现荧光信号信噪比在5~50 mV及250 mV时, 解调信号的信噪比较大。 综合考虑后选取50mV作为最优调制幅度, 在保证高信噪比的同时减少信号波动。

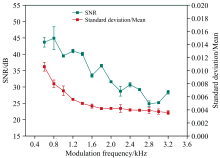

调制频率不影响系统响应时间, 图6显示了调制频率对荧光信号信噪比和激发光源光强波动程度的影响。 该测试中调制幅度为400 mV, 增益因子为60, 滑动滤波窗口数据量为200。 由图可知, 随着调制频率的增加, 解调的荧光信号信噪比和激发光源的光强波动程度均呈下降趋势。 我们选择信噪比最大对应的800 Hz作为最优调制频率, 此时信噪比最大, 激发光源光强的波动程度只有0.8%左右, 在可接受的范围内。

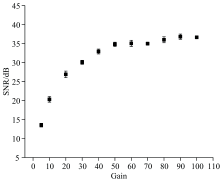

增益因子不影响激光光强的波动程度和系统响应时间, 图7显示了增益因子对荧光信号信噪比的影响。 该测试中调制频率为2 kHz, 调制幅度为400 mV, 滑动滤波窗口数据量为500。 从图中可以看到, 随增益因子的增加, 解调信号的信噪比逐步提升并趋于稳定。 基于信噪比增长趋势分析, 选择50倍增益作为最优参数, 以确保信号放大效果的同时避免过度增益。

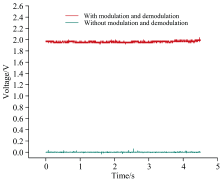

对比在调制解调前及使用最优调制解调参数(滑动滤波窗口数量为200, 调制幅度为50 mV, 调制频率为800 Hz, 增益因子为50)两种情况下的检测效果, 测试结果见图8和表1。 机油样品体积设定为0.1 mL, 探测器与样品之间的距离固定为20 mm, 其余实验参数均保持一致。 需要说明是采用调制解调对比组可以工作在一般自然光条件下, 直接的LED-IF组必须工作在暗室环境。

| 表1 调制解调前后荧光信号信噪比 Table 1 Signal-to-noise ratio of fluorescence signals before and after modulation-demodulation |

图8与表1实验数据均已考虑背景信号, 表明采用调制解调技术相比系统未使用该技术时信噪比(荧光信号信噪比=荧光信号的平均值/标准偏差)提升了约70 dB, 说明调制解调技术在自然光条件下可以显著提升对微弱荧光信号的检测能力, 验证了该技术在复杂环境中的有效性。

定量检测实验在最优调制解调参数(滑动滤波窗口数量为200, 调制幅度为50 mV, 调制频率为800 Hz, 增益因子为50)下进行, 同时调整增益因子, 以确保系统的检测性能达到最佳状态。 量化研究时检测高度距样品表面固定为10 mm。 我们使用国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的《分析术语纲要》中规定的检出限(LOD)作为评估系统的性能指标。 按其规定, 检出限是指某特定方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或量[17], 公式可表示为

式(1)中, Sd为空白样信号的标准偏差; m为标准曲线在浓度范围内的斜率; k为与置信度有关的常数, 一般取3, 可以达到适合的置信度。

2.3.1 机油容积量化分析

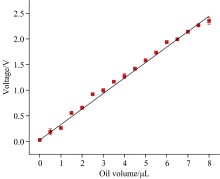

使用移液器从0.5 μ L开始, 逐渐增加微量机油的量, 每次以0.5 μ L为间隔进行加量, 滴在玻璃载玻片上, 并注意使油斑尽量处于透镜轴向, 以保证最大限度收集荧光信号, 测试结果如图9所示。

从图9中可以看出, 信号强度随着容积的增加呈线性增长趋势。 利用最小二乘法对数据进行线性拟合, 拟合结果为0.302x+0.028(x为机油容积), 斜率误差为0.001 4, 背景误差为0.000 1, 空白样信号的标准偏差(Sd)测量值为0.019 V, 得到检出限约为0.189 μ L。

2.3.2 机油油膜厚度定量分析

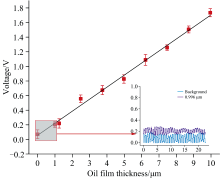

在内径为32 mm的培养皿中, 实验使用移液器精确取用微量机油, 并将其滴加到纯净水表面, 形成油膜。 油膜厚度可以利用油膜体积和容器内水面表面积关系得到。 培养皿的内径大于检测口的直径, 确保检测仪窗口可以最大范围收集荧光。

图10展示了荧光信号与油膜厚度的关系。 实验结果表明, 信号强度随着机油油膜厚度的增加呈线性增长趋势。 这一线性关系表明, 系统能够准确地反映油膜厚度的变化, 且具备较高的灵敏度和响应能力。 同样地利用最小二乘法对数据进行线性拟合, 拟合结果为0.165x+0.056(x为机油油膜厚度), 斜率误差为0.004 1, 背景误差为0.024, 空白样信号的标准偏差(Sd)测量值为0.011 V, 得到的检出限约为0.2 μ m。 这一结果验证了在一般自然光环境下, 装置对薄油膜厚度的高精度检测能力。

提出了一种LED-IF与调制解调技术相结合微量机油检测方法, 能够在一般自然光条件下实现高灵敏度的定量检测。 最优调制解调参数下与未使用该技术相比, 此系统信噪比提升了约70 dB, 显示了LED-IF与调制解调技术结合在复杂环境下的有效性。 在距10 mm的检测距离下, 在内径为32 mm的水上可检测的机油油膜厚度检出限为0.2 μ m, 机油容积的检出限可达0.189 μ L。 相比于传统依赖激光诱导荧光结合光谱仪的检测方案, 此系统具有更低的成本、 更小的体积和更高的安全性。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|