作者简介: 王 策, 1991年生,渭南师范学院化学与材料学院讲师 e-mail: wangce1214@163.com

以1,3,5-苯三甲酸配体合理构建了一种新的三维(3D)多孔金属-有机骨架(MOFs){[Me2NH2][Zn(btc)]·DMF (1)}。 采用红外光谱、 X射线单晶衍射、 粉末X射线衍射(PXRD)、 热重分析(TGA)、 等手段研究了化合物1的结构特征。 首先测试了化合物1的激发光谱、 发射光谱, 并探索了其在水溶液中对不同阴阳离子的荧光响应情况, 实验结果表明, 化合物1能够从不同离子中有效识别Fe3+和NB离子, 其中Fe3+和NB的检出限分别为5.52×10-7和6.94×10-7 mol·L-1。 进一步测试了化合物1对水溶性染料的吸附效果, 可选择性吸附刚果红(CR)染料, 吸附量可达302.33 mg·g-1。 经过5个循环的实验, 化合物1对CR的去除率仍为88.2%。 因此, 化合物1在处理印染废水方面具有很大的潜在优势。

In this study, a new three-dimensional (3D) porous metal-organic Frameworks (MOFs) {[Me2NH2][Zn(btc)]·DMF (1)} was constructed with 1,4 terephthalic acid ligands. The structural characteristics of compound 1 were studied by infrared spectroscopy, single crystal X-ray diffraction (XRD), powder X-ray diffraction (PXRD) and thermogravimetric analysis (TGA). Firstly, the excitation spectrum and emission spectrum of compound 1 were tested, and the fluorescence response of compound 1 to different cations in aqueous solution was explored. The experimental results showed that compound 1 could effectively identify Fe3+ and NB ions from other ions. The detection limits of Fe3+ and NB were 5.52×10-7 and 6.94×10-7 mol·L-1, respectively. The adsorption effect of compound 1 on water-soluble dyes was further tested, and the adsorption capacity of CR dye was 302.33 mg·g-1. After 5 cycles of experiment, the removal rate of CR by compound 1 was still 88.2%. Therefore, compound 1 has significant potential advantages in the treatment of printing and dyeing wastewater.

工业发展严重影响了水质, 加之人口的快速增长和气候变化, 导致全球淡水危机日益严重。 随着工业的迅猛发展, 污水问题日益严峻, 其中含有重金属[1, 2, 3]、 有毒染料[4]及抗生素[5]等污染物, 对人类健康与生活造成了严重影响。 有机染料在纺织、 食品、 皮革、 印刷等多个领域被广泛使用。 众所周知, 有机染料通常是有毒的[6, 7, 8], 降解性差, 危害人体健康, 破坏水生环境。 刚果红(Congo red, CR)是一种偶氮染料, 通常存在于废水中, 由于CR是联苯胺衍生物, 对多种动物具有高度致癌性[9, 10, 11]。 快速、 简便地去除废水中的染料对避免环境污染具有重要意义。 因此, 废水中染料的去除是一个迫切需要解决的问题, 已经成为一个热门的话题到目前为止, 已经研究了许多物理、 化学和生物方法来去除有机染料。 在这些方法中, 吸附法因其高效、 简单和低成本而被认为是一种很有前途的方法。 金属有机骨架(metal organic frameworks, MOFs)以其独特的结构、 高孔隙率和广泛的应用前景, 在过去的十年中引起了人们的极大关注[12, 13]。 MOFs与其他无机多孔材料(如沸石、 多孔二氧化硅和活性炭)的一个固有结构特征是它们是无机单元和有机部分的杂化材料。 这种特性使它们具有化学可调性, 再加上它们不同的配位几何形状, 使它们能够适应不同孔径的各种框架, 用于目标应用[14, 15]。 通过有机配体与金属离子或原位生成的金属簇二级构建单元的合理组合, 制备了大量的MOFs结构, 并致力于探索其在气体或小分子捕获和储存方面的应用。 为了将其应用于基于大分子的应用, 如有机污染物去除、 生物成像[16, 17]、 药物输送[18, 19]、 多相催化[20]、 甚至选择性分子捕获和分离[21, 22], 开发具有大分子可达孔的高效MOFs是非常必要的。 与此同时, 网状化学, 如一系列报道的MOFs所示, 已被充分证明是构建具有预定孔隙率框架的可靠策略[23, 24]。 通过使用合适的配体取代已知有序网络中的初始配体, 可以从这些框架中制备出具有定制孔径的理想结构类似物。

本文利用溶剂热构筑Zn基配位化合物, 合成出一例无色透明晶体(以下称为化合物1), 通过结构解析, 发现化合物形成一维通道的矩形窗口框架, 其在水溶液中有稳定的荧光性质, 对Fe3+和硝基苯类具有良好的检测作用。 同时化合物1具有较好的吸附速率和去除CR的能力。 此外, 只需用DMF溶液洗涤即可再生。

实验所用的试剂均为分析纯, 且在使用前未经任何处理。 1, 3, 5-均苯三甲酸(纯度98%), 硝酸锌(纯度99%)均购自上海阿拉丁有限公司; 实验用水为去离子水。

红外光谱测量在Vertex70傅里叶变换红外光谱仪上进行测试。 使用UNICUBE德国元素分析仪进行元素分析。 室温下使用Bruker Smart APEX-Ⅱ CCD衍射用于结构测试。 PXRD数据在Rigaku D/max-2550衍射仪上采集, 模拟粉末衍射图谱由Mercury 2020计算生成, 耐驰同步DSC-TGA热分析仪STA449F2-1052-M进行热重分析, 利用Hitachi F7000时间分辨荧光仪进行荧光光谱测试。 在UV-2450岛津紫外可见光谱仪上记录了室温下的固态紫外可见光谱。

将反应溶液(15 mL含有H3btc, 0.1 mmol, 0.4 mmol, 30.0 mg, Zn(NO3)2· 6H2O 0.2 mmol, 59.7 mg的15 mL DMF)置于20 mL的聚四氟乙烯内衬高压釜中, 然后将其置于烘箱中。 加热3 d, 随后取出自然冷却到常温。 用纯净的DMF反复冲洗, 取得大量无色块状晶体[Me2NH2][Zn(btc)]· DMF (1), 称量得到26.4 mg, 产率约为75%~80%。

元素分析数据, 1: (Calcd for: Zn3C26H32N2O12, 分子量=760.77), 实验值: C 41.24 %, H 4.12%, N 3.64; 理论值: C 41.52%, H 4.25%, N 3.55。

选取尺寸为0.20 mm× 0.14 mm× 0.12 mm的晶体, 并在硅油保护下迅速上样测试。 测试采用Mo-Kα 射线(波长λ =0.071 073 nm)作为衍射源。 以SHELXL-2014程序, 通过

全矩阵最小二乘法对化合物的结构进行了详细解析。 首先, 准确确定了金属原子的位置, 随后在差分傅里叶图中成功定位化合物的氧、 碳和氮原子。 配体中的氢原子则根据几何规则进行了有序排列。 值得注意的是, 所有非氢原子均进行了各向异性处理。 最后, 所有非氢原子的坐标及温度因子进行了精确修正[25, 26]。 表1为化合物1的晶体学数据。

| 表1 化合物的晶体学数据表 Table 1 Crystal data and structure refinement for 1 |

化合物1具有由二聚体羧酸锌团簇和btc配体构建的三维结构(图1)。 在二聚体羧酸锌团簇中, 两个锌中心通过反转中心对称相互关联, 每个锌中心都与来自四个不同但对称等价的btc配体的四个羧酸O原子键合, 具有扭曲的四面体几何形状。 每个btc配体的一个羧基以双齿方式螯合每个簇上的两个锌原子, 另外两个羧基以单齿方式与锌中心键合。 羧酸锌簇和btc配体的交替连接形成了一个无限的3D(3, 6)连接网络。 为了更清晰地表示, 簇由扭曲的八面体SBUs表示, btc配体由三角形单元表示[图1(a, b)]。 由于每个btc上的三个羧基的环境是不同的, 因此并不是每个畸变八面体SBU的所有顶点(羧酸C原子)都是对称等效的。 在轴上存在矩形通道, 每个分子式中存在一个质子化二甲胺作为反阳离子和一个无序DMF作为客体分子[图1(c)]。 在反应过程中可以产生质子化二甲胺, 因为二甲胺通常是DMF溶剂反应的副产物。 元素分析进一步证实了它的存在。 通过计算最小二乘平面与最近平行壁面之间的距离, 估计通道的尺寸约为9.8~6.3 Å 。

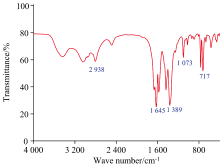

IR数据: 化合物1(KBr, cm-1): 3 451(m, br), 2 938(m, br), 1 645(vs, sh), 1 389 (s, sh), 1 070 (m, sh), 712 (m, sh), 525(m, sh)。 其中3 451 cm-1处为O— H伸缩振动, 2 938 cm-1处为— CH3基的对称与反对称伸缩振动; 1 645 cm-1处为苯环上C=C伸缩振动峰; 1 389 cm-1为CH3对称变形振动; 1 073 cm-1处为C— O伸缩振动; 717 cm-1处为苯环的1, 3, 5三取代。

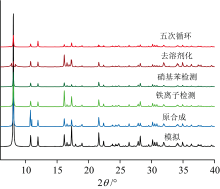

化合物1在去溶剂化、 不同水溶液处理及五次循环之后的衍射峰与模拟峰基本保持一致(图3所示), 不同之处在于每个峰的强度由于晶体的各向异性而不同。 均可以发现化合物的晶相纯度保持得较高。 说明经水溶液浸泡后化合物1的结构未被破坏较为稳定。

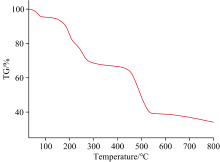

图4为化合物1的热重分析, 在25~800 ℃, 氮气流速15 mL· min-1, 升温速率5 ℃· min-1。 由于阴离子框架和DMF分子的存在, 化合物在存在明显平台的情况下呈现连续的失重, 第一个平台出现在100 ℃时, 这与客体DMF分子计算的重量损失18.9%相吻合。 经过分析, 335 ℃之前32.2%的重量损失可能有机框架的分解。 还存在28.3%的质量残留, 可能是ZnO分解的产物。

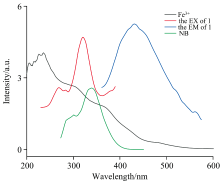

化合物1的固态激发和发射光谱如图5(a)所示。 与配体相比, 化合物1的发射表现出单一的窄蓝色发射。 将化合物1的发射光谱转换成CIE色度坐标图上, 结果如图5(d)所示, 发射光谱对应色品坐标为(0.174, 0.195), 证实化合物1发出明亮的蓝光。 化合物1表现出以441 nm (λ ex=380 nm)为中心的强发射。 由于中心的Zn2+的d10结构而难以氧化或还原, 这种发射可能存在配体内(π * — π 或n— π * )荧光发射[27]。

影响这种因素可能有很多, 例如, 金属中心或结构的复杂性和框架的坚固性由于优异的水化学稳定性和荧光特性。 为了探索金属离子的选择性传感能力, 将化合物1结晶粉末磨碎, 浸入M(NO3)x(0.01 mol· L-1, M=M(NO3)x(M=K+, Na+, Mg2+, Ag+, Cu2+, Mn2+, Cd2+, Ca2+, Ba2+, Co2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+)的水溶液中12 h, 然后分离, 在空气中干燥, 形成金属离子结合的Mn+-1作为荧光研究的固体。 如图5(b)所示, Fe3+对化合物1在440 nm处激发荧光强度有明显的猝灭效应。 对于化合物1: 金属离子Ag+, Na+, K+, Cd2+, Cu2+, Mn2+, Ba2+, Ca2+, Zn2+对发光基本没有影响。 Cu2+, Mg2+, Co2+, Ni2+等阳离子对发光有一定的减弱作用。 为了研究有机溶剂对化合物1发射光谱的影响, 分别在甲醇(MeOH)、 N, N-二甲基甲酰胺(DMF)、 乙腈(CH3CN)、 异丙醇(2-Propanol)、 三氯甲烷(CHCl3)、 四氢呋喃(THF)、 N、N-二甲基乙酰胺(DMA)、 N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)二氯甲烷(CH2Cl2)、 丙酮(Acetone)和硝基苯(NB)水溶液中(V=3 mL)浸泡12 h, 然后分离, 在空气中干燥, 记录发射光谱。 如图5(c)所示, NB化合物1在440 nm处激发荧光强度有明显的猝灭效应。 其中CH3CN对发光有一定的增强作用, 而其余有机溶剂均对发光有一定程度减弱作用。

为了深入探究化合物1对Fe3+和NB的识别能力, 在实验室条件下收集并干燥, 准确称取5 mg化合物1分散于3 mL水溶液中, 超声30 min后形成稳定的悬浊液, 然后逐滴加入浓度为1× 10-4 mol· L-1的Fe3+和NB, 记录化合物1在不同浓度的Fe3+和NB水溶液中荧光强度变化。 如图6所示, 显然Fe3+和NB离子对化合物1的发光表现出优异的猝灭效果, 其发光强度随着离子浓度的增加而逐渐降低。 Fe3+和NB浓度分别在1.0× 10-6~8.5× 10-6和1.0× 10-6~6.5× 10-6 mol· L-1之间, [Fe3+]和[NB]与(I0-I)/I0呈现优异的线性关系(I0和I分别为离子掺入前后的发光强度), 其线性方程分别为(I0-I)/I0=5 487.42× [Fe3+]+0.041 48(R2=0.994)、 (I0-I)/I0=5 637.57× [NB]+0.018 38(R2=0.994)。 根据检测限方程, 检测限=3σ /k计算得化合物1用于检测Fe3+和NB的检出限分别为5.52× 10-7和6.94× 10-7 mol· L-1。 进一步研究了Fe3+对化合物1发光猝灭效率的选择性。 化合物1在除Fe3+外, 其余金属离子均为1 mmol· L-1的水溶液分散体系中, 发光强度轻微猝灭。 然而, 加入1 mmol· L-1 Fe3+后, 荧光被剧烈猝灭[如图6(c)所示]。 这表明, 即使在存在其他竞争离子的情况下, 化合物1能选择性地检测水中的Fe3+。 同时具备良好的再生作用, 循环使用五次仍具有较强的猝灭效果。

为了解释Fe3+和NB在水溶液中的猝灭原理, 进一步测试了化合物1的吸收光谱, 如图7所示。 结果表明, Fe3+和NB在230~380 nm范围内具有较宽的吸收范围, 与化合物1的激发光波有较多的重叠, 覆盖了化合物1的吸收带范围。 因此, Fe3+和NB离子对激发波长能量的竞争吸收阻碍了化合物1, 从而导致发光强度下降, 甚至完全猝灭。 类似的案例可以在相关的文献中找到[28, 29, 30]。

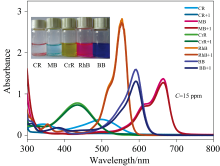

尺寸选择性、 静电吸引主要影响染料吸附行为。 因此选择了五种不同分子大小和电负性的有机染料作为研究其影响的候选染料, 对染料的吸附进行了研究。 首先对其在水溶液中的吸附性能进行了研究。 通过在CH3Cl2中浸泡1 d, 然后在200 ℃的真空烘箱中干燥5 h, 得到去溶剂化的化合物1。 PXRD图谱证实, 骨架保持完整。 五种不同形状和电荷的染料, 包括中性溴酚蓝(BB), 阳离子罗丹明B(RhB)和甲基蓝(MB), 阴离子甲酚红(CrR)和刚果红(CR)。 将化合物1(20 mg)加入到五种染料水溶液中(3 mL, 浓度为20 mg· L-1)。 用紫外可见光谱记录了这些样品的浓度变化。 其中只有刚果红在360 min后逐渐接近无色(图8), 说明化合物1可以高效吸附刚果红。

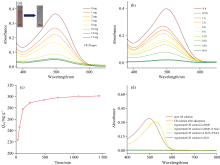

为了全面评估化合物1对CR染料的吸附性能, 我们进行了一系列实验, 其中使用不同质量的化合物1来处理固定体积(5 mL)和浓度(20 ppm)的CR染料溶液。 经过48 h的吸附过程后, 我们记录了各组溶液的吸收光谱数据。 实验结果显示[见图9(a)], 随着化合物1加入量的增加, CR染料在495 nm波长处的特征吸收峰呈现出逐渐减弱的趋势。 特别地, 当化合物1的添加量达到10 mg时, CR染料的紫外吸收强度降低至最低点。 进一步增加化合物1的质量并未导致紫外吸收强度的显著变化, 这表明10 mg的化合物1对CR染料具有最优的吸附效果。 另外, 我们还探究了化合物1对CR染料吸附作用的时间依赖性[见图9(b)]。 实验数据表明, 化合物1在36 h内即完成了对CR染料的吸附过程, 达到了吸附平衡状态。 此后, 随着时间的延长, 溶液的紫外吸收光谱强度保持稳定, 不再发生明显变化。 这一结果进一步证实了化合物1对CR染料具有高效且稳定的吸附能力。 在平衡状态下, 吸附染料的量可由公式计算: Qeq=(c0-ceq)V/m, 其中, c0和ceq分别代表染料的初始浓度和平衡浓度(mg· L-1), m和V分别代表吸附剂质量(g)和溶液体积(L)。 通过计算, 化合物1的CR的Qeq值为302.33 mg· g-1。 证明化合物1能有效吸附CR。

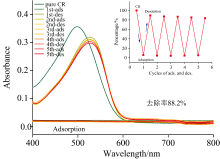

此外, 为了考察染料吸附和解吸的可回收性, 进行了染料释放和再吸附实验: 以水、 氯化钠、 DMF溶液和NaCl-DMF溶液为洗脱剂, 通过紫外可见光谱分析监测CR的释放过程。 如图9(d)可以看出, 与其他洗脱液相比, CR分子在DMF中的释放速度更快, 从而证实了CR的吸收释放过程是可逆的。 连续进行第五次循环后, 光谱图像(图10)表明, 该材料在前五个周期内对CR分子仍然具有较高的有效去除能力。 图3显示了化合物1的PXRD对比图, 结果表明, 结构框架被保留, 但由于客体分子的去除, 个别峰消失了。 因此, 该材料可回收再利用, 可用于实际处理CR染料废水。 去除率高达88.2%。

在溶剂热条件下成功构筑的化合物[Me2NH2][Zn(btc)]· DMF(1), 通过有机配体btc2-拓展形成一维孔道的三维框架结构。 并在400 ℃能够保持较高的热稳定性。 发现化合物1在水溶液中具有稳定荧光性质。 进一步测试了化合物1对铁离子和硝基苯具有良好的荧光识别作用, 检出限分别为5.52× 10-7和6.94× 10-7 mol· L-1。 此外测试了化合物1对水溶性染料的吸附效果, 可选择性吸附刚果红(CR)染料, 吸附量可达302.33 mg· g-1。 经过5个循环的实验, 化合物1对CR的去除率仍为88.2%。 这项工作为未来多功能MOFs的设计和组装提供了新的见解, 尤其环境监测和水污染处理方面具有显著的应用前景。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|