作者简介: 张 旭, 1991年生,西北农林科技大学葡萄酒学院讲师 e-mail: zhang_xu@nwafu.edu.cn

叶片的生理指标可反映作物生长状态, 果实的理化参数则能表征其品质特征, 高效检测叶片和果实的关键指标是实现精细农业的重要前提。 可见/近红外(Vis/NIR)光谱通过捕获物质分子振动与电子跃迁信息, 同步采集可见光波段和近红外波段信息, 可有效地无损检测样品的组成成分和内在结构。 目前台式光谱仪成本高、 体积大、 功耗高, 因此难以用于现场检测。 商用便携式光谱仪和手持式光谱仪的价格有所降低但智能化水平不高, 限制了小型化光谱仪的规模化应用。 为实现更具经济性、 高效性、 灵活性的光谱检测, Vis/NIR光谱仪的小型化成为一个重要的研究方向。 近年来, 传感器技术和微机电系统(MEMS)的发展推动了光谱仪小型化的演变, 数据处理优化和机器学习建模的发展推动了光谱检测精确性的提升。 本文对比了小型化Vis/NIR光谱仪开发过程中的结构设计、 光谱仪集成、 模型迁移等关键技术, 分析了预处理、 异常值剔除、 特征提取等光谱数据处理优化方法, 讨论了定性预测模型构建、 定量预测模型构建及预测模型评价指标, 综述了小型化Vis/NIR光谱仪对叶片理化指标(叶绿素、 含氮量、 含水量等)检测和果实品质指标(糖度、 可滴定酸、 颜色等)检测的国内外最新研究进展, 总结了在叶片和果实无损检测中存在的问题, 并对小型化Vis/NIR光谱仪研究方向作了展望。 这些研究成果为Vis/NIR光谱仪技术的发展提供方向性指导, 对作物叶片和果实检测领域的应用推广具有重要参考价值。

The physiological indicators of leaves reflect crop growth status, while the physicochemical parameters of fruits characterize their quality attributes. Efficient detection of key indicators in leaves and fruits is a crucial prerequisite for achieving precision agriculture. Visible/near-infrared (Vis/NIR) spectroscopy can non-destructivelydetect material composition and internal structures by capturing molecular vibrations and electron transition signals, synchronously acquiring spectral information across both visible and near-infrared bands. Currently, benchtopspectrometers are expensive, bulky, and power-consuming, making them difficult to use for on-site detection. The prices of commercial portable spectrometers and handheld spectrometers have decreased, but the level of intelligence is not high, which limits the widespread adoption of miniaturized spectrometers. To achieve more economical, efficient, and flexible spectral detection, the miniaturization of Vis/NIR spectrometers has become a critical research direction. In recent years, the development of sensor technology and microelectromechanical systems (MEMS) has driven the miniaturization of spectrometers. The advancement of data analysis optimization and machine learning modeling has further improved spectral detection accuracy. This paper compared key technologies in the development of miniaturized Vis/NIR spectrometers, including structural design, spectrometer integration, and model transfer. It analyzed spectral data processing optimizing methods, such as preprocessing, outlier removal, and feature extraction. Extraction. The construction of qualitative and quantitative prediction models, as well as evaluation indicators for these models, was discussed. Furthermore, it reviewed the latest domestic and international research progress in applying miniaturized Vis/NIR spectrometers to detect leaf physicochemical parameters (e.g., chlorophyll content, nitrogen levels, water content) and fruit quality indicators (e.g., sugar content, titratable acidity, color attributes). Current drawbacks in non-destructive detection of leaves and fruits were summarized, and future research directions for miniaturized Vis/NIR spectrometers were proposed. These research results provide directional guidance for the development of Vis/NIR spectrometer technology and have important reference value for the application and promotion of crop leaf and fruit detection.

作物叶片的叶绿素含量、 植被指数等参数可以反映内在生理状态和外在颜色信息。 果实外部的颜色和内部的可溶性固形物(soluble solid content, SSC)是反映品质的重要指标。 可见/近红外(visible/near-infrared, Vis/NIR)光谱技术能够快速、 无损、 准确检测样本外部外观颜色信息和内部含氢基团成分信息[1]; 叶片和水果的组织成分含有丰富的含氢基团, 因此常用Vis/NIR光谱技术无损检测叶片和果实的理化参数。

传统的台式Vis/NIR光谱仪通常由大尺寸的光学元件、 长焦距光路、 复杂的控制电路和散热部件等组合, 光谱检测范围更宽、 分辨率更高但存在高成本、 大体积、 高功耗等缺点, 限制了其在实验室外场景的应用。 台式Vis/NIR光谱仪的型号有DS2500(丹麦FOSS公司)[2]、 NIRS XDS(丹麦Metrohm公司)等[3]。 近年来, 已经开发出一系列商用小型化光谱仪系统, 便携式的Vis/NIR光谱仪包括LabSpec5000(美国ASD公司)、 LabSpec4(美国ASD公司)等[4], 手持式的Vis/NIR光谱仪包括QualitySpec Trek(美国ASD公司)等[4]。 便携式光谱仪和手持式光谱仪在保证光谱检测精度的同时大幅减小体积, 可被用于野外现场的快速检测, 但是其成本效益和智能化程度有待进一步提高。

本文对国内外近5年来小型化Vis/NIR光谱仪检测叶片和果实相关文献进行综述, 阐述了Vis/NIR光谱用于叶片和果实检测的采样模式和光谱仪设计, 对比了不同光谱数据处理方法的特点, 综述了小型化Vis/NIR光谱仪检测叶片和果实相关指标的应用现状, 并总结和展望了该技术领域未来的发展趋势。

可见光(visible, Vis)是波长范围为400~780 nm的电磁波, 可见光光谱可反映物质分子外层电子的跃迁(如叶绿素、 类胡萝卜素等色素的吸收)。 近红外(near-infrared, NIR)是波长范围780~2 500 nm的电磁波, 近红外光谱主要对应分子中含氢基团(C— H、 O— H、 N— H)的振动与转动能级跃迁。 特定频率的光与被照物体的某个含氢基团的振动频率一样, 那么该特定频率的光会被吸收, 经过该物体透射后的光便可反映其内部结构信息[5]。

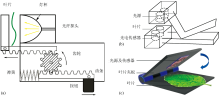

在Vis/NIR光谱仪检测过程中, 光源照射水果等样品时, 在样品表面发生部分光的反射和吸收, 在反射角等于入射角的方向上产生镜面反射, 此部分反射光携带样品表层的结构与组成信息。 从样本表面向其他方向反射的光构成了漫反射光的一部分。 进入样本组织的入射光被散射在不同的方向上, 在样品内部发生光的散射和吸收, 部分光从与入射光同侧的区域射出, 构成了漫反射光的另一部分。 漫反射光携带样品表层和浅层的结构与组成信息。 部分进入水果组织的入射光从与光源异侧的区域射出, 称为透射光, 此部分光透过样品携带有样品深层的组成成分信息。

光谱检测过程中入射光在样品中的分布如图1(a)所示。 基于光传播形式的不同, 将光谱探测器、 光源和样品设置为不同的结构, 实现镜面反射采样[图1(b)]、 漫反射采样[图1(c)]、 透射采样[图1(d)]等光谱采样模式[6]。 在镜面反射采样模式中, 设置探测器的位置使其所接收光的反射角和光源光线的入射角相同, 但由于镜面反射光线没有进入样品内部仅探测表面信息[7], 近年鲜有研究将其应用到水果品质检测中。 使用漫反射模式采样时应避免镜面反射, 可将光源设置在入射角为45° 的位置上, 将探测器设置在法线位置上, 从而避免将探测器布置在镜面反射光集中的区域[8]。 通过在反射光与探测器之间设置偏振镜也能够消除样品的镜面反射[9]。 将光源、 样品、 探测器依次排列在同一直线上, 构成透射采样模式。

| 图1 (a)入射光在样品中的分布; (b)镜面反射采样; (c)漫反射采样; (d)透射采样[6]Fig.1 (a) Distribution of incident light in sample; (b) specular reflection sampling; (c) diffuse reflection sampling; (d) transmission sampling [6] |

对于扁薄叶片的光谱检测, 其光程短且易透光, 可以选择漫反射采样模式或透射采样模式[10]。 不同果实的尺寸和结构差异很大, 对于果实的光谱检测模式选择, 需要从果径大小、 果皮厚度、 检测深度等方面来考虑。 对于小果径、 薄果皮的葡萄等果实, 可以选择漫反射采样模式或透射采样模式[11], 对于大果径、 厚果皮的柚子等果实, 漫反射采样无法穿透果皮采集深层信息, 因此应该选择透射采样模式[12]。 当需要采集果实的深层组成或结构信息时, 如检测苹果霉心病, 应该选择选择透射采样模式[13]。

1.2.1 Vis/NIR光谱仪结构

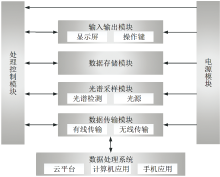

为实现Vis/NIR光谱数据采集、 存储、 传输以及显示等功能, 小型化Vis/NIR光谱仪的结构包括处理控制模块、 数据存储模块、 数据传输模块、 输入输出模块、 光谱采样模块和电源模块等部分。 利用标准化机壳或定制化机壳封装这些模块, 机壳起到固定模块、 防止碰压、 隔离外部环境的作用, 通常被设计成方盒形或厂字形使用户便于携带或手持, 可以利用3D打印技术制作[14]。 Vis/NIR光谱仪结构如图2所示。

处理控制模块是以微处理器为核心并包含I/O接口、 存储器、 通信接口等模块的集成电路板, 用于控制和管理其他模块, 并处理光谱数据和计算预测结果, 可以选用Raspberry Pi开发板[15]、 Arduino开发板[14]等集成硬件平台进行开发, 其中Raspberry Pi支持操作系统、 算力更强。 也可以采用STM32[16]、 ATmega[17]、 ESP32[18]等芯片设计相关电路, 其中STM32处理复杂任务能力更强。 光谱采样模块用于发出特定波长范围光源、 检测携带有样品组成信息的光谱信号并发给处理控制模块。 数据存储模块用于将光谱检测和计算结果存储在SD卡[19]等存储介质中。 数据传输模块在开发过程中用于程序烧录, 在检测过程中用于将检测和计算结果发送到数据处理系统。 输入输出模块通过按键等模块输入用户指令, 通过液晶显示屏(liquid crystal display, LCD)[20]、 有机发光二极管屏(organic light-emitting diode, OLED)[15]等模块显示检测结果, 也有研究集成柔性电子纸[18]显示数据。 电源模块向其他模块提供工作电压, 通常是可充电锂电池[21]或是移动电源[15]。 通用串行总线(universal serial bus, USB)是常用的有线传输方式, 可用于光谱仪与计算机应用的数据通讯[22]、 程序烧录和测量模式切换[23], 也有研究通过Mini USB接口传输数据[24]。 有研究应用近距离无线传输方式蓝牙将光谱仪数据传输到手机应用[25]或计算机应用[17], 应用Wi-Fi技术将数据传输到云平台[18]或手机应用[26], 也有研究应用远距离无线电(long range radio, LoRa)把数据发送到计算机应用[27]。 有线传输方式的传输稳定性好但灵活性差, 无线传输方式部署灵活、 覆盖域广但易受干扰。

1.2.2 光谱检测技术与光源

光谱检测技术与光源是开发Vis/NIR光谱仪的核心, 直接决定光谱范围和数据精度。 选择文献中3种代表性的光谱检测技术及其光源进行比较和分析, 对比各光谱检测技术参数见表1, 对比各光谱检测技术选用的光源见表2。

| 表1 光谱检测技术比较 Table 1 Comparison of spectral detection technologies |

| 表2 光谱检测技术选用光源比较 Table 2 Comparison of light sources selected for spectral detection technologies |

微型光谱仪技术以USB2000+(美国OceanOptics公司)光谱仪为代表, 可搭配HL-2000 FHSA型可调卤钨灯(美国OceanOptics公司)[22], 检测范围从少部分紫外到全部可见光再到少部分近红外, 分辨率达到1.5 nm, 相较其他技术检测范围更宽分辨率更高, 但尺寸更大、 功耗更高、 价格更贵, 光源能耗高且使用寿命不长, 适合用于检测精度要求高的场景和开发便携式光谱仪。

光谱传感器技术以C11708MA(日本Hamamatsu公司)光谱传感器为代表, 选择997418型卤素灯(美国WelchAllyn公司)[21]为光源, 检测范围覆盖部分可见光以及部分近红外, 分辨率为20 nm, 其优势在于尺寸更小、 功耗较小、 价格较低, 适合用于低成本、 小型化光谱仪的开发。

多光谱传感器技术以AS7263(奥地利AMS半导体公司)传感器为代表, 光源可采用L130-2790001400001型LED(美国Lumileds公司)[15], 其检测范围610~860 nm较C11708MA传感器变窄且只能检测6通道光谱, 但尺寸、 价格、 功耗进一步降低, 适合用于批量化、 微型化光谱仪的开发。

1.2.3 光谱采集模块

光谱采集模块是固定光谱检测模块、 光源、 放置样品和隔绝外界光的装置, 为便于操作和适应不同大小和形状的检测样品, 以及实现不同采样模式, 光谱采样模块被设计为不同的类型。 叶片的结构特征是组织较薄、 卷曲不平整、 采集时容易发生形变, 为保证每个叶片采样方式一致需要设计合理的夹持装置使之展平采样。 图3(a)为推拉式漫反射采样模块[28], 利用齿轮齿条机构传动, 推拉按钮带动压板移动夹持叶片, 加装灯杯不仅可以提高光的利用率和均匀性, 还可以防止外界杂散光的干扰。 图3(b)为夹钳式透射采样模块[29], 利用双杠杆机构夹持样品, 握持设备的同时也能取放叶片, 具有很好的操作便利性。 图3(c)为夹板式漫反射采样模块[15], 利用铰链结构固定样品, 与其他采集模块相比, 结构更简单、 体积更小。

| 图3 叶片光谱采样模块(a)推拉式[28]; (b)夹钳式[29]; (c)夹板式[15]Fig.3 Leaf spectral acquisition module (a) push-pull type[28]; (b) clamp type[29]; (c) clamp plate[15] |

叶片光谱采集通常采用平面装置, 对果实的光谱采集则需要设计有针对性结构的采集模块, 以适应被测果实的形状和大小。 图4(a)为贴合式漫透射采样模块[21], 将外壳设计成与果实外表贴合的内凹曲面从而隔绝外部杂光, 但也阻隔了漫反射采样模式中表面反射光的传播而只能接收漫透射光, 且对较大果径或较小果径的果实不能很好贴合, 因此适用姓不好。 图4(b)为夹钳式漫反射采样模块[30], 能够在一定范围内适应不同大小果实的检测, 但是不能阻隔外界光的干扰。 图4(c)为穿戴式漫反射采样模块[25], 基于柔性电路技术设计出光谱传感装置缠绕在果实表面, 能够用于检测樱桃、 葡萄等小果径水果, 也能够用于检测苹果和桃等较大果径水果。

| 图4 果实光谱采集模块 |

1.2.4 光谱预测模型部署

光谱采样模块采集到光谱数据后, 通过有线或无线传输方式发送数据到部署有光谱预测模型的设备, 处理光谱数据及运行模型后得到光谱检测结果。 以往的研究[15]使用MATLAB软件(美国MathWorks公司)编程建立光谱预测模型, 或使用Unscrambler软件(挪威Camo公司)通过交互式的图形界面建模[12]。 也有研究[17]基于LabVIEW(美国National Instruments公司)开发计算机应用, 部署预测模型和可视化光谱数据。 将模型嵌入计算机应用的模型部署方式, 计算能力和扩展性都取决于本地硬件, 可以防止数据泄露, 但是光谱仪的独立检测能力低。

为使光谱仪能够独立完成检测, 需要基于算力更高的处理控制电路开发光谱仪并部署模型, 例如Raspberry Pi微型电脑[31], 检测结果响应更快同时避免完全依赖计算机才能完成检测。 受限于硬件资源, 通常将轻量化模型部署在光谱仪中[32, 33]。 也可将模型同时部署在计算机应用和光谱仪中[27], 利用光谱仪运行线性模型使检测方便快捷, 利用计算机运行复杂模型提高检测精度。 部署模型到手机应用程序中, 通过无线传输接收光谱数计算后显示检测结果[34], 更便于数据共享以及在田间开展检测。 调用手机的GPS传感器可以记录经纬度数据[21]。

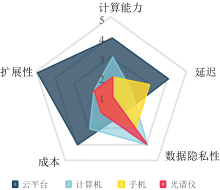

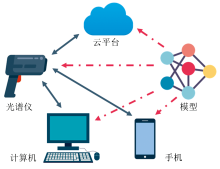

随着云计算的发展, 将光谱预测模型嵌入云平台的部署模式被提出。 将光谱数据发送到云端数据系统调用云模型进行预测, 将结果返回光谱仪并显示[20]。 对传输到云服务器的光谱数据[35]处理和运算, 通过手机在Web交互页面查看可视化曲线和数据。 把训练好的模型部署在云端和光谱仪[36], 实现光谱仪单机检测以及调用云模型检测两种检测模式。 云平台支持大规模计算, 但数据传输过程中存在延迟较高及数据泄露问题。 图5从五个维度比较了不同模型部署平台的优劣。

随着小型化Vis/NIR光谱仪逐渐向着智能化方向发展, 在动态网络中模型部署面临更大挑战, 在异构软件和硬件中的模型部署需要解决模型压缩与迁移问题[37]。 光谱仪、 云平台、 手机和计算机在计算能力、 数据隐私性等方面各有优势和不足, 根据检测环境特点、 预算成本、 光谱数据特征等方面综合考虑进行模型部署方案设计, 集成终端光谱仪与云平台等协同部署模型[38], 提高数据处理效率及光谱检测可靠性。 图6为Vis/NIR光谱仪数据传输及模型部署结构。

1.3.1 光谱预处理算法

采集的光谱信号包括各种干扰因素, 如高频随机噪声、 基线漂移、 杂散光等。 通常为了保证模型的准确性, 需要对原始光谱进行光谱预处理。 预处理方法主要可以分为4类, 分别是基线校正、 散射校正、 平滑处理以及尺度缩放[39], 目前尚无一种普遍适用的预处理算法。

基线校正算法包括一阶导数(1st derivative, D1)[13]、 二阶导数(2nd derivative, D2)[13]、 离散小波变换(discrete wavelet transform, DWT)[35]等, 能够消除探测器产生的信号漂移从而提高光谱稳定性。 散射校正算法用于消除样品不均匀组织散射引起的光谱曲线失真, 主要有标准正态变量变换(standard normal variant, SNV)[22]、 多元散射校正(multiplicative scatter correction, MSC)[35]等。 常用的平滑处理算法有SavitzkyGolay卷积平滑处理法(SavizkyGolay smooth, S_G)[22]、 移动平均法(moving average, MA)[22], 可以抑制仪器、 环境引起的随机噪声以提高信噪比。 尺度缩放算法可以消除量纲差异或者极端值对模型的干扰, 包括和归一化(normalization)[22]、 标准化(autoscaling)[40]、 中心化(centering)[40]、 最大最小归一化(minmax scaling, Minmax)[35]等。

1.3.2 光谱异常值剔除算法

由于仪器精度限制、 操作误差和随机噪声等因素的存在, 获取的光谱数据和理化数据中可能存在部分异常数据, 消除异常值有助于提升模型精度。 Wang等[26]采用PCA(principal component analysis, PCA)置信区间的方法剔除了光谱样本中的异常值。 Li等[35]首先用不同方法预处理光谱并进行PCA分析得到3主成分图, 再采用孤立森林(isolation forest, IF)算法检测出光谱的异常值。 Pampuri等[30]通过描述性统计箱线图判定葡萄理化指标异常值, 将小于下四分位数减去1.5倍的四分位距或大于上四分位数加上1.5倍的四分位距的数据点识别为异常值。 Liu等[13]计算各样本到平均样本的马氏距离法(Mahalanobis distance), 超出阈值的样本即为异常值。 Xia等[40]使用蒙特卡洛法(Monte Carlo)判别较大平均值和标准偏差的样本为异常值。

1.3.3 光谱特征提取算法

部分波段携带有较多样品组成成分信息, 也有部分波段携带的有用信息少甚至没有, 因此有必要筛选出有效的特征波长提高建模精度, 同时减小运算量使小型化Vis/NIR光谱仪有限的算力可以负担。 Lu等[41]比较了竞争性自适应重加权算法(competitive adaptive reweighted sampling, CARS)、 迭代保留信息变量(iteratively retaining informative variables, IRIV)、 连续投影法(successive projections algorithm, SPA)等算法的波长提取效果, IRIV提取的波长数量最多, SPA保留的波长数量最少, IRIV与CARS提取波长建模效果较好。 兰玉彬等[24]对比了典型成分分析(exemplar component analysis, ECA)、 遗传算法(genetic algorithm, GA)、 最大椭球体积法(maximum ellipsoid volume, MEV)和正交投影(orthogonal projections, OP)等波段选择方法, 使用ECA选择的特征波段所建立的模型在各种情况下均表现优异。 郭志明等[36]采用无信息变量消除算法(uninformative variable elimination algorithm, UVE)、 GA、 SPA、 CARS等算法选择特征光谱变量并建立模型, 由SPA所选变量对不同指标预测表现均良好。

1.3.4 光谱预测模型构建

光谱预测建模是利用机器学习方法, 对光谱信号与目标变量之间的映射关系进行建模, 以实现目标变量的定量或定性预测。 构建定性预测模型是以光谱为自变量, 以等级、 品种等离散值为因变量。 兰玉彬等[24]对比了逻辑回归(logistic regression)、 支持向量机(support vector machine, SVM)、 随机森林(random forest, RF)、 引导聚类算法(Bagging)、 迭代算法(Adaboot)、 分布式梯度增强库(Xgboost)等模型的病害分类效果, 其中Xgboost模型的准确率最高。 Zhang等[42]建立了线性判别分析(linear discriminant analysis, LDA)和SVM模型预测香蕉的成熟度, LDA的分类准确性更高。

构建定量预测模型是以光谱为自变量, 以理化指标等连续值为因变量。 偏最小二乘(partial least squares, PLS)[19, 31]和多元线性回归(multiple linear regression, MLR)[27, 43]是经典的线性回归模型, 对存在多重共线性的数据建模表现优异。 反向传播神经网络(back propagation neural network, BPNN)[18]和多层感知器(multilayer perceptron, MLP)[10, 44]是常用的神经网络模型, 学习能力高于线性回归模型, 适合对复杂数据建模。 蔡健荣等[20]建立了一维卷积神经网络(1D convolutional neural network, 1D-CNN)、 SVM、 人工神经网络(artificial neural network, ANN)、 PLS等模型预测柑橘SSC, 其中1D-CNN模型的回归效果最好。 Spiš i

1.3.5 光谱预测模型评价

对于定量预测模型的性能评价指标包括相关系数(correlation coefficient, R)、 决定系数(coefficient of determination, R2)、 均方根误差(root mean square error, RMSE), 对于定性预测模型的性能评价指标主要是准确率(accuracy), 其他评价指标包括精确率(precision)、 召回率(recall)和F1值(F1 score)来进行模型性能评估[46]。 本文采用验证集(validation set)或预测集(prediction set)预测结果的相关系数、 决定系数、 准确率进行模型比较。

小型化Vis/NIR光谱仪用于叶片无损检测, 可以快速获取作物的生长状态信息及时指导农业生产。 检测对象包括谷类作物叶片、 蔬菜叶片、 果树叶片、 茶叶等, 检测的主要指标为植被指数、 叶绿素含量。 植被指数是表征植被覆盖度、 生长活力及生理状态的关键指标。 作物叶片叶绿素含量是判断作物光合速率, 生长和营养状况的重要参数。

应用小型化Vis/NIR光谱仪无损检测的谷类作物叶片包括水稻、 玉米、 小麦等。 Habibullah等[15]集成了双多光谱传感器开发叶片含氮量、 含水量检测系统, 采集玉米、 油菜、 大豆和小麦等叶片数据并建模, 预测大豆叶片含氮量的达到0.822 9, 高于对其他作物的预测结果。 李佳盟等[19]先筛选出玉米叶片光谱检测的特征波段, 再选择覆盖此波段的传感器进行便携光谱仪开发, 反射光谱组合植被指数建立模型预测叶绿素含量

应用小型化Vis/NIR光谱仪无损检测的蔬菜叶片包括茄子、 生菜等。 Botero等[10]设计了具有透射率采样和反射率两种模式的叶片检测光谱仪, 并训练了反射率校正模型内嵌在设备中, 能够提高光谱采集的精确性。 Dinish等[17]开发了可以通过蓝牙传输数据的手持式光谱仪, 用于检测生菜叶绿素含量和花青素含量, 预测结果R分别为0.84和0.77。 唐伟杰等[23]设计了基于光环境校正的光谱检测装置, 计算植被指数并预测叶绿素含量, 通过LED补光灯能够将模型R2从0.685提高到0.965。 Lu等[41]先采集了茄子叶的400~1 000 nm 光谱数据并提取出6个预测叶片含氮量的特征波长, 选择覆盖该波段的光电传感器开发便携式检测设备, 比较了不同预处理方法和不同模型的预测效果, 将模型嵌入光谱仪中, 验证结果R2为0.755 9。

应用小型化Vis/NIR光谱仪无损检测的叶片还包括果树叶片、 茶叶等。 兰玉彬等[24]先使用地物光谱仪检测柑橘叶片并选择特征波段, 再选择覆盖特征波段的多光谱传感器开发手持式和固定式多光谱检测仪, 提取特征波长后进行黄龙病分类建模, Xgboost模型分类准确率可达95%。 Li等[35]开发光谱采集设备获取了哈密瓜叶片的光谱数据, 比较了不同预处理方法、 不同模型对叶绿素含量预测效果的影响,

| 表3 小型化Vis/NIR光谱仪在叶片指标无损检测中的应用 Table 3 Application of miniaturized Vis/NIR spectrometers in non-destructive detection of leaf indicators |

Vis/NIR光谱无损检测技术能够准确反映检测样本外部外观信息和内部含氢基团信息, 水果等果实内部组分含有丰富的含氢基团, 因此常用可见/近红外光谱技术无损检测果实的品质参数。 果实表层的颜色和内部的SSC、 pH等是反映品质的重要指标。

传感器技术的发展推动Vis/NIR光谱仪向小型化发展。 高升等[22]选择USB2000+微型光谱仪开发了便携式光谱检测仪, 可对葡萄的SSC、 pH等5个指标进行检测, 模型验证结果表明对各指标的预测RP都超过0.90。 Noguera等[14]集成AS7265x传感器开发了手持式多光谱设备, 检测了葡萄的18个光谱数据用于预测SSC和可滴定酸含量, 模型R2为0.70和0.67。 Xia等[40]集成光谱传感器开发了手持式漫透射光谱设备, 采集猕猴桃光谱数据优化处理后建立SSC预测模型, 并与漫反射光谱仪采集的数据建模比较, 漫透射模型的

不同品种、 不同品质的果实大小各异, 可将采集模块设计成可调结构或柔性穿戴结构, 使Vis/NIR光谱仪适用于检测不同果径的果实。 李永玉等[31]开发了适用于大果和小果的柑橘品质无损检测装置, 优化后的模型对水分和SSC的预测RV均可超过0.92。 郭文川等[50]开发了可更换探头的手持式多光谱检测仪, 检测了猕猴桃和梨, 建立SSC和硬度的预测模型并内置于检测仪, 对猕猴桃预测效果更好, RP分别为0.86和0.81。 Wang等[25]设计了可以适应不同尺寸水果的柔性光谱检测装置, 分别检测葡萄、 樱桃、 苹果、 桃的光谱数据并建模预测SSC, 其中对葡萄SSC的预测

将模型部署到智能手机、 云平台等实现跨平台协同检测成为Vis/NIR光谱仪的研究热点, 但由于软件和硬件架构差异, 需要研究模型传递避免模型性能退化。 朱文杰等[21]开发了用于检测黄油桃SSC的光谱检测设备, 利用传递算法将模型部署在设备中, 验证集的

| 表4 小型化Vis/NIR光谱仪在果实指标无损检测中的应用 Table 4 Application of miniaturized Vis/NIR spectrometers in non-destructive detection of fruit indicators |

总结了小型化Vis/NIR光谱仪在叶片和果实指无损检测领域的应用, 从小型化Vis/NIR光谱仪的设计开发、 光谱数据的处理和建模、 叶片和果实指标无损检测的应用等方面进行了对比分析和综合评述。 Vis/NIR光谱集合了可见光光谱和近红外光谱的检测能力, 广泛用于作物内部参数和外部参数的无损检测, 小型化Vis/NIR光谱仪技术的发展将会促进精细农业和智慧农业的发展。 以下为未来的研究重点:

(1)小型化Vis/NIR光谱仪的微型化、 智能化。 现有的部分便携式Vis/NIR光谱仪仍然体积较大、 功耗较高、 只能单机检测。 通过结合MEMS传感器技术、 智能物联网技术开发新一代微型化、 智能化Vis/NIR光谱仪, 使尺寸和功耗进一步降低, 灵活用于不同检测场景, 实现光谱检测数据互连共享, 提高数据处理效率和决策管理效率。

(2)小型化Vis/NIR光谱仪预测模型的多端部署、 协同运算。 目前预测模型主要部署在光谱仪中或者计算机应用中, 存在算力受限和扩展性不足的问题。 设计端端协同、 云端协同等分布式协同架构, 研究迁移学习将训练好的模型传递到多台, 实现资源动态调度与运算高效协同。

(3)小型化Vis/NIR光谱仪预测模型的精确化、 轻量化。 相较于商用光谱仪, 小型化Vis/NIR光谱仪的光学分辨率较宽、 波段较窄, 组合预处理、 特征提取等算法提高数据信噪比并降低运算量, 构建神经网络等拟合能力强的机器学习模型, 基于模型压缩方法使预测模型轻量化, 以适应光谱仪的资源限制。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|