作者简介: 谷娴子, 女, 1984年生, 上海博物馆工艺研究部研究馆员, 中山大学地球科学与工程学院博士研究生 e-mail: guxianzi@aliyun.com

北阴阳营遗址出土玉器面世近70年来一直缺乏科学测试分析。 针对上海博物馆藏13件北阴阳营玉器, 进行了超景深光学显微系统(OM)观察和红外光谱(FTIR)、 便携式X射线荧光光谱(pXRF)、 激光拉曼光谱(LRS)无损测试分析。 谱学结果确认其材质包括云母质玉、 石英质玉和符山石玉。 结合前人感性鉴定结果, 证实北阴阳营文化时期使用透闪石玉的比例确实较低。 此外, 拉曼谱学分析首次发现北阴阳营云母质玉中含金红石、 独居石和红磷铁矿等特殊矿物包裹体, 且有高铝低铁的化学成分特征, 指示其为中酸性火山岩的热液蚀变产物, 其母岩形成于较高温富Ti的地球化学环境。 鉴于长江下游地区有较多中生代火山岩、 次火山岩分布, 有产生中低温热液蚀变云母类岩其母岩石的可能, 且史前多处遗址有云母质玉器的考古发现, 推测其原料有较大可能为就近取材, 但确切的结论仍需进一步科学研究验证。

Since their excavation nearly 70 years ago, the jade artifacts from the Beiyinyangying site have been lacking in scientific testing and analysis. To address this issue, 13 jade artifacts from the Beiyinyangying site in the Shanghai Museum collection underwent non-destructive testing and analysis using a super-depth-of-field optical microscope, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), portable X-ray fluorescence spectrometry (pXRF), and Raman spectroscopy. The spectroscopic results confirmed that the jade artifacts were made of micaceous jade, quartzose jade, and idocrase jade. This finding, combined with the previous visual identification results by scholars, reinforces the understanding that nephrite was not widely used during the Beiyinyangying cultural period. Additionally, Raman spectroscopic analysis revealed the presence of special mineral inclusions, such as rutile, monazite, and strengite, in the micaceous jade from the Beiyinyangying site. The jade exhibits high aluminum and low iron geochemical characteristics, indicating that it is a hydrothermal alteration product of intermediate-acidic volcanic rocks, which formed in a high-temperature, Ti-rich geochemical environment. Given the extensive distribution of Mesozoic volcanic and subvolcanic rocks in the lower reaches of the Yangtze River region, there is a possibility of the formation of medium-low temperature hydrothermally altered micaceous rocks. Moreover, considering the archaeological findings of micaceous jade artifacts at multiple prehistoric sites, it is assumed that the raw materials were likely sourced locally. However, further scientific research is necessary to draw a definitive conclusion.

北阴阳营文化距今约6 000~5 000年, 比良渚更早, 以20世纪50年代发掘的北阴阳营遗址命名, 是中国长江下游地区重要的新石器时代文化。 北阴阳营文化玉器基本都出自北阴阳营遗址, 常被简称作“ 北阴阳营玉器” 。 该遗址的新石器时代文化遗存中共发现玉石饰件295件(不含雨花石石子), 器型有璜、 管、 玦、 环、 坠、 珠、 泡等, 以璜(100件)、 管(86件)、 玦(46件)为多, 主要出土于第二期文化层墓葬区的258座墓葬内, 年代约与苏北邳县刘林和上海青浦崧泽的早期遗存相当[1]。 郑建先生曾于1979年对北阴阳营出土百余件玉石饰件进行过鉴定, 据其《北阴阳营遗址新石器时代出土玉器科学鉴定报告(52件)》可知, 受技术手段限制, 早年的鉴定仅依靠肉眼观察结合油浸法测折射率, 并无科学检测数据发布[1, 2]。 由此, 北阴阳营玉器面世近70年来一直缺乏科学测试研究, 客观上影响了对该时期用玉面貌的完整了解。 上海博物馆(以下简称上博)收藏有早年调拨自南京的13件北阴阳营玉器, 含主要品类之璜、 玦、 管、 坠四种, 是珍贵的研究样本。

研究样品为上博藏全部13件北阴阳营玉器, 来自北阴阳营遗址第二期文化层墓葬区的5个探方, 涉10个墓葬。 基本信息见表1。

| 表1 上博藏北阴阳营玉器的基本信息 Table 1 Basic information of jade artifacts unearthed from Beiyinyangying site in Shanghai Museum |

测试工作在上博完成, 使用Keyence VHX-5000超景深三维视频显微镜对样品及所含矿物包裹体进行20倍至200倍的放大观察, 并进行如下三种无损测试分析:

红外光谱分析所用仪器为Thermo Fisher公司生产的小型台式Nicolet iS5型傅里叶变换红外光谱仪, 反射法, 扫描范围为400~4 000 cm-1, 分辨率为4 cm-1, 扫描次数16次, 尽量选择样品未受沁或受沁程度较低的部位, 单个古玉样品选取1~3个区域进行检测。

化学成分分析所用仪器为SPECTRO xSort手持式X射线荧光光谱分析仪, 型号XHH03。 仪器能量分辨率< 170 eV, 元素分析范围Mg-U, 大部分元素检测限优于10 μ g· g-1。 尽量选择样品未受沁或受沁程度较低的部位, 每件样品测试2~3个点, 单点测试时间60秒。 仪器内置数据自动校准程序, 直接给出元素含量数值。

拉曼光谱分析所用仪器为Renishaw inVia型激光共焦显微拉曼光谱(配Leica镜头), 激光波长532 nm, 光栅刻线1 800 gr· mm-1, 50× 物镜, 激光能量、 曝光时间和叠加次数根据样品信号调整。 除样品主体材质外, 还对部分出露样品表面的矿物包裹体进行了测试。

2.1.1 云母质玉

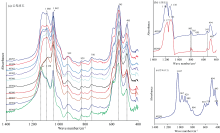

检测确认研究样品中10件为云母质玉。 样品的红外特征峰在400~1 400 cm-1范围内主要位于485、 545、 750、 829、 932 、 1 042和1 088 cm-1附近[图1(a)], 拉曼特征谱峰在100~1 200 cm-1范围内主要位于265、 404、 638、 702和756 cm-1附近[图2(a)], 均与白云母-伊利石系列矿物的红外谱峰基本相符, 具体的峰位归属可参考文献[3, 4, 5, 6]。 pXRF检测结果(表2)显示, 样品的化学成分以SiO2、 Al2O3、 K2O为主, 分别为45%~49%、 29%~33%、 7.5%~10%, 其余组分含量很低, 与白云母— 伊利石系列矿物特征一致, 也与红外、 拉曼测试结果相符。 由于白云母和伊利石难以单纯依据红外和拉曼光谱特征区分, 在未进行更精确化学成分测试的情况下, 本文据最新珠宝玉石名称国家标准(GB/T 16552— 2017)暂将其称为云母质玉。

| 图1 上博藏北阴阳营玉器的红外光谱图Fig.1 Infrared spectra of the Beiyinyangying jade artifacts in the Shanghai Museum collection |

| 图2 上博藏北阴阳营玉器的拉曼光谱图(已扣除荧光背景)Fig.2 Raman spectra of the Beiyinyangying jade artifacts in the Shanghai Museum collection (fluorescence background deducted) |

| 表2 上博藏北阴阳营玉器的材质鉴定及化学成分PXRF半定量分析结果(单位: %) Table 2 Results of semi-quantitative geochemical analysis of the Beiyinyangying jade artifacts in the Shanghai Museum collection by PXRF (Unit: %) |

镜下观察发现, 部分样品表面有凸起的颗粒状包裹体, 多呈浅红褐色, 少数为红棕乃至褐黑, 半金属光泽(图3); 部分样品表面有凸起的不规则形包裹体, 呈较大面积散布, 近于无色, 油脂光泽。 拉曼光谱检测发现(图4): 红褐色矿物包裹体的特征峰出现在240、 450和613 cm-1处, 与金红石相符; 近于无色的矿物包裹体的特征峰出现在128、 208、 265、 355、 465和809 cm-1处, 与石英相符。 此外, 40302、 40304样品检测到长石包裹体, 特征峰位于287、 475和514 cm-1附近; 40304样品还检测到独居石包裹体, 特征峰位于416、 465、 619、 973和1 060 cm-1处; 40308样品检测到红磷铁矿包裹体, 特征峰位于200、 274、 404、 460、 533、 614、 982、 1 018和1 107 cm-1处[3, 4, 5, 6]。 部分样品内部可见点状散布的红褐色、 白色包裹体, 以及集中于裂隙的黑色羽状包裹体, 受文物无损分析要求, 无法检测。

| 图3 云母质玉样品(自左至右40300、 40303、 40304)表面出露的金红石包裹体Fig.3 Rutile inclusions exposed on the surface of micaceous jade samples (from left to right 40300, 40303, 40304) |

| 图4 出露样品表面的部分包裹体的拉曼光谱谱图(已扣除荧光背景)Fig.4 Raman spectra of some inclusions exposed on the surface of the samples (fluorescence background deducted) |

2.1.2 石英质玉

检测确认研究样品中2件为石英质玉。 石英质玉主要由石英组成, 隐晶质者又称玛瑙或玉髓。 理论上石英红外光谱分为3段: 在1 100~1 250 cm-1区域的最强吸收区, 由(Si— O— Si)非对称伸缩振动引起; 700~800 cm-1区域的中等强度吸收, 由(Si— O— Si)对称伸缩振动引起的尖锐且分裂程度较好的双峰, 峰形尖锐程度与样品结晶度成正比; 300~600 cm-1范围归属于(Si— O)的弯曲振动的3个左右吸收带[6, 7]。 样品的红外特征峰与石英相符[图1(b)], 其中40298样品较纯, pXRF测试结果显示其化学组分主要为SiO2, 其余组分含量均很低, 与红外光谱分析结果一致。 40305样品的pXRF测试结果则表明其除了有较高含量的SiO2外, Al2O3含量高于质纯的石英质玉, 指示其可能含有富铝矿物。 样品拉曼特征谱峰在100~1 200 cm-1范围内主要位于126、 206、 356、 464和1 160 cm-1处, 此外40305在394 cm-1处有弱峰, 40298在264和808 cm-1等位置有弱峰[图2(b)]。 具体的峰位归属可参考文献[4, 6, 8]。

2.1.3 符山石玉

检测确认研究样品中1件为符山石玉。 符山石玉是主要矿物成分为符山石的矿物集合体, 颜色变化范围较大, 常见由黄鹤色至绿色。 样品的红外特征峰在400~1 400 cm-1范围内主要分布于两个区间, 特征峰分别为804、 889、 920、 967、 1 037 cm-1和414、 443、 494、 574、 610 cm-1[图1(c)], 与已知符山石的红外光谱特征基本相符。 具体的峰位归属可参考文献[3, 9]。 符山石是一种复杂的硅酸盐, 因类质同象替代普遍, 成分变化较大, 一般w(CaO)为33%~37%, w(Al2O3)为13%~16%, w(SiO2)为35%~39%, w(MgO)为2%~6%, w(FeO)可达3.0%。 测试样品与理论值基本一致, Ca、 Mg含量略高。 样品的拉曼特征谱峰在100~1 200 cm-1范围内主要位于231、 289、 331、 375、 407、 542、 638、 692、 862和931 cm-1等处[图2(c)], 主要与共价键性质的硅氧四面体链有关。 具体的峰位归属可参考文献[9]。

关于北阴阳营玉器的玉料来源, 学界曾有“ 就近取材” 的认识, 认为其所用透闪石玉和蛇纹石玉可能来自苏浙皖一带的天目山及其余脉, 燧石和玛瑙可能来自附近的宁镇山脉和六合仪征山地, 雨花石子可能来自南京郊区雨花台一带[2, 10]。 但本次研究首次科学确认的云母质玉的来源, 目前尚无分析讨论。

白云母— 伊利石系列矿物属于富钾的硅酸盐粘土矿物, 其矿床成因类型包括热液蚀变型、 沉积型和风化型三类, 其中热液蚀变型矿床可能是具有工艺价值的云母质玉(部分文献中称伊利石或绢云母)的主要来源。 本文样品高铝低铁的化学成分特征也与热液蚀变型云母质玉一致, 指示其为中酸性火山岩的热液蚀变成因。 据地质学研究, 这类矿床的分布与环太平洋中生代火山活动密切相关, 而中国长江中下游地区广泛分布中生代火山岩和次火山岩, 具备云母质玉成矿条件[11, 12]。 另外, 矿产调查也证实, 浙闽地区云母— 伊利石矿床众多, 有平阳县渔塘、 青田县西岸、 瓯海县渡船头、 温州古双社、 福建省浦城等[13]。 除北阴阳营遗址之外, 史前长江下游的跨湖桥遗址、 河姆渡文化田螺山遗址、 马家浜文化神墩遗址、 薛家岗文化黄家堰和孙家城遗址、 凌家滩遗址、 好川遗址, 以及良渚文化梅家里、 官井头、 瑶山、 汇观山、 赵陵山、 草鞋山和福泉山遗址等都有云母质玉的考古发现[6, 14, 15, 16]。 这些遗址所处地理位置与浙闽地区的火山岩带部分重合, 进一步暗示了所用云母质玉有“ 就近取材” 的可能性。

(1)利用FTIR、 pXRF、 LRS分析技术, 首次科学确认13件北阴阳营玉器的材质为云母质玉、 石英质玉和符山石玉。 结合前人鉴定研究结果[17], 可知北阴阳营文化使用透闪石玉的比例较低, 距今6 000~5 000年左右的长江下游宁镇地区获得透闪石玉料仍较为困难。

(2)利用LRS分析技术, 首次发现北阴阳营云母质玉样品中普遍含有金红石矿物包裹体, 部分含有长石、 石英、 独居石、 红磷铁矿矿物包裹体, 显示其母岩来自富Ti的地球化学环境, 为其原料的产地来源探讨提供了重要的包裹体特征参考。

(3)利用pXRF分析技术, 首次确认北阴阳营云母质玉样品具有高铝低铁的化学成分特征, 指示其为中酸性火山岩的热液蚀变成因。 中国长江中下游地区广泛分布中生代火山岩和次火山岩, 具备热液蚀变型云母质玉的成矿条件, 结合已知矿点分布, 推测包括北阴阳遗址在内的史前长江下游地区所用云母质玉可能为“ 就近取材” 。

另外, 金红石是地壳岩石中常见的性质最稳定的副矿物之一, 也是近年地球化学研究领域的热点之一[18]。 对史前遗址出土云母质玉中金红石包裹体的深入研究可为其原料来源问题提供科学依据, 对了解史前中国玉石资源的开发及流通有重要意义。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|