作者简介: 李 婷, 女, 1999年生, 西北大学文化遗产学院硕士研究生 e-mail: 2943926557@qq.com

徐州土山二号墓是近年来发掘的一座重要的东汉早期诸侯王级墓葬, 并成功入选2020年度全国十大考古新发现。 该墓葬属于砖室墓, 墓葬中多处、 大量使用白灰的情况为同时期墓葬中所罕见, 代表着当时高度发达的白灰生产和应用的工艺水平。 白灰是中国古代应用最为广泛的胶凝材料之一, 但目前针对它的科学研究仍存在着较大的空白。 为深入探究土山二号白灰的成分和功用, 对该墓中白灰的使用情况进行了调查, 并利用X射线衍射分析(XRD)、 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)、 热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)、 扫描电镜显微观察(SEM)、 碘淀粉实验和多孔材密度、 孔隙率、 吸水率测试、 X射线荧光光谱分析(XRF)等多种技术手段对各类白灰样品进行了分析测试。 研究结果显示, 土山二号墓中的所有白灰样品均由天然石灰石经人工煅烧后生成, 且没有添加骨料成分, 反映出汉代时古人烧制石灰的工艺已经十分纯熟; 白灰的原材料都来源于利用徐州本地青石类高钙天然材料烧制的石灰, 碳酸钙含量到达了85%以上, 说明当时在煅烧石灰时已经具有优选原材料的意识; 石灰在墓中具有多种用途, 包括墓室砖石墙体的砌筑灰浆、 墓室踢脚线和顶券的装饰抹灰及棺内墓主尸身下防腐吸潮的衬灰等, 说明当时人们已经对石灰的性质有了相当的了解并能够将之善加利用; 样品由于与外界自然环境接触, 发生了明显的侵蚀和风化, 亟需进行加固保护处理。 该研究对于了解中国东汉时期古人对石灰性能的认识及其在生产生活中的应用等科技文明发展状况具有重要意义, 也为后续相关文物的保护提供了科学的参考。

Xuzhou Tushan Tomb No.2 is an important tomb of princes in the early Eastern Han Dynasty excavated in recent years, and it has been selected as one of the top ten new archaeological discoveries in the country in 2020. The tomb belongs to a brick-room tomb, and the extensive use of lime in many places is rare in the same period, representing the highly developed technology level of lime production and application at that time. The lime material is one of the most widely used cementitious materials in ancient China, but there is still a significant gap in scientific research. In this paper, the use of lime in the tomb was investigated. Various techniques such as X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetric-differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy, Iodine starch experiment and density, porous material density, porosity, water absorption test and X-Ray fluorescence were used to analyse and test various types of lime samples. The research results show that all the lime samples in the No.2 Tomb of Tushan were produced by manual calcination of natural lime, and no aggregate component was added, which reflects that the ancient people in the Han Dynasty were very skilled in lime burning; the raw materials of lime came from lime fired from bluestone-type high-calcium natural materials with calcium carbonate content of more than 85%, indicating that there was already a consciousness of selecting raw materials when calcining lime; lime has a wide variety of uses in the tomb, including masonry mortar for the masonry walls of the tomb, decorative plastering for the masonry walls and top coupons in the tomb, lining for anti-corrosion and moisture absorption under the body of the tomb owner in the coffin, showing that the ancients had a relatively deep understanding of the properties of lime and were able to make good use of it; due to the contact with the external natural environment, the sample has undergone obvious erosion and weathering, so it is urgent to carry out certain protection and reinforcement treatment. This study is of great significance for understanding the development of scientific and technological civilisation, such as the properties of lime, its production status, and its application in production and life among Chinese ancestors during the Eastern Han Dynasty. It also provides a scientific reference for the subsequent protection of related cultural relics.

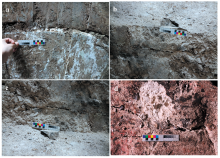

土山位于徐州市城南云龙山北麓约200 m处, 因系人工堆土成山, 故称土山。 山上有古坟, 相传是秦末名士范增之墓。 范增曾被楚霸王项羽尊为“ 亚父” , 所以此墓也被称为“ 亚父冢” 。 成书于北魏晚期的《水经注》也有“ 历阳人范增未至彭城而发疽死……今彭城南有项羽凉马台。 台之西南山麓上, 即其冢也” 的记载。 直到明代时, 当地人为追念先贤, 还曾在墓前树立“ 楚亚父范增墓” 之碑刻, 足见该墓为范增墓的说法已经广为人们所接受。 土山上共有三座古墓, 1970年以来的考古发掘及研究表明, 这些墓是东汉早中期的彭城国王族墓葬。 其中一号墓为彭城王王后墓, 三号墓位于一号墓西北侧, 是彭城王的家族成员陪葬墓。 二号墓位居土山的中心位置, 即封土的正下方, 其规模也最大, 可能是第一代彭成王刘英的陵墓[1]。 该墓整体呈甲字形, 由青砖垒砌而成, 墓圹内还使用了体积近1 000 m3的4 200多块石材作为黄肠题凑, 气势恢宏, 见图1。 墓葬共出土封泥、 陶器、 金属器、 玉石器等各类珍贵文物4 800余件, 为研究两汉时期生活习俗、 礼法观念、 葬制葬俗、 文化艺术及科技文明等提供了重要的实物资料, 土山二号墓也因此入选2020年度全国十大考古新发现。

在土山二号汉墓考察时, 墓葬中大量、 密集使用白灰的情况引起了笔者的关注。 在以往发掘的汉代墓葬中, 白灰的零星使用也偶有发现。 如河北省文化局文物工作队编写的《望都二号汉墓》[2]一书就报道过河北望都二号东汉墓的墓顶拱券有白灰使用的痕迹, 但这些白灰的成分及功能作者并未进行研究, 至今仍不得而知。 而在土山二号汉墓中, 墓室墙壁和拱券的砖缝中有白灰层, 靠近地面的墓室墙裙涂有白灰层, 墓室的拱券和穹顶表面涂有白灰层, 棺椁的底部也铺有白灰层, 见图2。 在已经发掘的汉代墓葬中, 像土山二号汉墓这样多处、 大量使用白灰的情况实不多见。 作为一种人工材料, 墓葬中所用白灰的物质成分、 加工方法和功用很大程度上反映了中国古代先民所掌握的科技文明及生产力水平。 为此, 本文以徐州土山二号汉墓中使用的白灰为研究对象, 综合运用XRD、 FTIR、 TG-DSC、 SEM和XRF等多种现代分析方法探查其化学组成、 来源、 功能及作用, 这对于揭示两汉时期我国科技文明的发展及土山汉墓后续保护修复材料的选取都具有启示和借鉴意义。

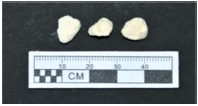

本次实验样品是徐州博物馆提供的从土山二号汉墓不同位置采集的四种白灰块, 代表性样品的外观和性状如表1所示。

| 表1 样品信息表 Table 1 Sample information sheet |

(1)扫描电子显微镜及能谱分析

使用场发射扫描电子显微镜-能谱仪观察样品的微观形貌, 型号为捷克TESCAN: VEGA-3XMU。

(2)红外光谱分析

使用BRUKER: ALPHAII型傅里叶变换红外光谱仪。 数据采集参数为: 扫描波数400~4 000 cm-1, 分辨率为4 cm-1, 扫描次数为16次, 采用溴化钾压片法进行测试。

(3)XRD分析

采用日本株式会社理学SmartLAB型X射线衍射仪。 工作条件: 电压36 kV, 电流25 mA, 衍射扫描范围: 5° ~80° , 测试波长为0.154 nm。

(4)TG-DSC分析

采用德国耐驰STA449F3型同步热分析仪, 加热温度范围为50~1 000 ℃, 升温速度为20 ℃· min-1, 氮气气氛。

(5)碘-淀粉实验

取2.00 g碘化钾和0.20 g碘溶解于10.00 mL水中并于避光处储存留待后续测定淀粉。 试验时取0.30 g粉末样品溶解后70 ℃水浴加热10 min, 自然冷却后滴加碘液, 观察碘-淀粉反应现象。

(6)物理特征分析

使用多孔材密度、 孔隙率、 吸水率测试仪, 型号为秒准科学仪器有限公司: MZ-C30。

(7)XRF分析

使用手持式X射线荧光光谱仪进行元素分析, 型号为Thermo Scientifi: Niton XL5 Plus。

X射线衍射分析可通过与标准物质衍射数据的对比进行样品的晶体结构分析。 各样品的XRD分析结果如图3所示。

a、 b、 c、 d四种白灰样品中都可观察到方解石的特征衍射峰, 谱图中衍射角2θ 值在23.1° 、 29.5° 、 36.1° 、 39.5° 、 43.2° 、 47.6° 和48.6° 分别对应方解石(012)、 (104)、 (110)、 (113)、 (202)、 (018)和(116)晶面的特征峰, 说明取自土山二号墓不同位置的白灰样品的主要无机成分均为方解石晶型的碳酸钙。 方解石是碳酸钙的三种同质多象变体之一, 在自然界中存在最为广泛也最为稳定, 常见于石灰石等碳酸盐类岩石矿物。 天然石灰岩和人工烧制石灰的碳化产物组成均为方解石, 因此要判断样品中碳酸钙的来源尚需进一步分析。 另外, 四种白灰样品也有微弱的二氧化硅衍射峰出现, 2θ 值在20.9° 和26.7° 分别对应(100)和(011)晶面的特征峰, 表明其中还含有一定量的石英。 形貌观察发现, 这些白灰样品呈黄白色或白色, 无骨料成分, 应是使用“ 纯白灰” 制成。 四组样品中, 砌筑白灰的SiO2衍射峰略高于其他样品, 结合表1中砌筑白灰样品表面发黄现象相对明显, 表明其含有少许杂质, 据此差异初步推断, SiO2的来源应是采样获得的样品在地下埋藏过程中受到灰尘和土壤等杂质的污染所致, 究其原因可能是土山汉墓遭到多次盗掘后盗洞散落下的泥浆污染了墓葬中的白灰。

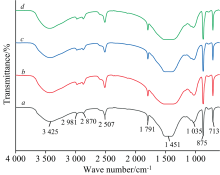

图4为样品的红外光谱图。 红外分析结果显示, a、 b、 c、 d四种白灰样品的红外谱图较为相似。 3 425 cm-1左右的宽峰为吸附水和表面— OH的不对称伸缩振动吸收峰, 2 800~3 000 cm-1之间是C— H键的伸缩振动谱带, 表明样品中存在一定量的有机成分。 波数2 507、 1 791、 1 451、 875和713 cm-1附近的吸收峰则归属于方解石的特征吸收峰, 说明这四种白灰中的无机成分以方解石为主, 与XRD的测定结果一致。 方解石的一系列吸收峰中, 1 451 cm-1附近的强吸收峰是方解石型碳酸钙晶体的ν 3特征吸收峰, 代表C— O键的不对称伸缩振动, 875和713 cm-1的吸收峰则分别为方解石晶体中的ν 2、 ν 4吸收峰, ν 2峰强而尖锐, ν 4峰峰形也尖锐但强度比ν 2弱, 它们均与C— O键的弯曲振动有关。

根据国内外学者[3, 4]的研究, 方解石在ν 2和ν 4处吸收峰高度的比值可用来确定样品中碳酸钙的来源。 Chu[5]等的模拟实验结果显示, 人工烧制的石灰经过熟化和碳化后生成的碳酸钙晶体的ν 2和ν 4比值在4.0以上, 天然石灰石则为3.0左右。 土山汉墓白灰样品的ν 3及ν 2/ν 4值如表2所示。 学者们对古代白灰的科学分析结果表明, 我国史前时期的许多遗址内广泛存在的地面建筑材料“ 白灰面” 中有相当一部分的原材料是天然料姜石研磨后调制成的浆状物, 如著名的大地湾遗址和苏羊遗址等; 秦代时, 咸阳宫殿遗址的地面材料也使用了未经过烧制的天然料姜石材料。 综上所述, 中国古代存在许多利用天然含钙类物质作为建筑材料的白灰, 其在利用时并没有经过煅烧这一工艺过程, 因此对土山汉墓中的白灰材料开展了相关分析。 分析结果显示, 四种白灰样品的ν 2/ν 4的比值均在4.0以上, 接近模拟人工石灰的数值。 汉代使用白灰作为建筑材料的情况从古籍《急就篇》中“ 泥涂垩塈壁垣墙” 的记录可窥得一斑, 但此处的垩泛指用白色的涂料粉刷墙壁, 并未明确其化学成分。 而本实验的红外分析表明, 土山二号墓中整个墓室砖石墙壁的垒砌使用的是人工煅烧过的石灰, 石灰也普遍作为各类壁面的涂饰材料。 这种大量、 密集的使用充分证明汉代人工煅烧石灰的产量已经非常巨大。

| 表2 样品的ν 3及ν 2/ν 4 Table 2 ν 3 and ν 2/ν 4 of the sample |

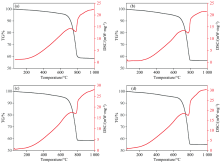

样品的TG-DSC测试结果如图5所示。 TG-DSC分析显示, 四种石灰样品的TG曲线和DSC曲线也高度相似: TG曲线中, 石灰样品在50 ℃时开始缓慢失重至650 ℃, 在此阶段样品依次失去游离水、 吸附水和有机物, 总占比5%左右。 有机质含量很少, 因此可能是墓葬环境中微生物污染的结果。 随后热重曲线急剧下降, 在650~830 ℃间失重约40%, 该失重阶段由碳酸钙的高温分解引起[6]。 碳酸钙最后分解成氧化钙, 热重曲线趋于稳定, 最终呈水平状态。 DSC曲线显示, 样品在750 ℃左右处存在一个吸热峰, 对应着碳酸钙的分解反应, 由此能更加明确地判断样品现存的主要无机成分是碳酸钙。 通过失重率可以获得样品中的碳酸钙含量, 计算公式如式(1)

计算可得, 石灰样品中碳酸钙含量达到了85%以上, 纯度较高。 根据现代建筑生石灰行业标准[7], 氧化钙含量大于80%即是合格生石灰, 足见汉代时石灰烧制时选料考究且技艺已经十分纯熟。

添加有机物的复合灰浆在文献中的记载最早可以追溯到宋代, 时人在使用石灰作为胶凝材料时往往会加入糯米等有机物进行改性。 李博等[8]对邓州南北朝时期画像砖墓的粘结材料进行化学鉴定后发现, 其中掺杂了一些含有淀粉的有机质, 应是文献中记载的糯米; 张秉坚等[9]对古代灰浆样品的检测结果证明中国目前最早含有淀粉的灰浆发现于东汉墓葬, 因此, 我们对土山二号墓石灰进行碘-淀粉实验。 在碘-淀粉实验中, 直链淀粉遇碘会形成蓝色的络合物, 支链淀粉遇碘则呈紫红色。 古代建筑灰浆的有机添加物多为含支链淀粉的糯米浆, 这应该与其高粘度的特性有关[10]。 图6为样品碘淀粉实验结果, 其中未出现上述颜色变化, 表明样品中目前不存在任何淀粉成分。 但该结果并不能判断该墓石灰灰浆在初始制作和使用时是否添加了糯米等淀粉成分。 石灰的碳化要经历一个漫长的过程, 尚未完全碳化的石灰中Ca(OH)2的存在, 会对微生物生长起到抑制作用, 而XRD和IR分析未检测出氢氧化钙, 说明该墓中的石灰已经完全碳化。 原因是土山二号墓历史上经历的盗掘使得青砖墓室致密的券顶结构遭到破坏, 外界空气的进入使得石灰碳化彻底。 而糯米的主要组分淀粉属于多糖类物质, 雨水侵入形成的极度潮湿的墓葬环境中又极易滋生各种微生物, 因此即使最初添加了糯米作为改性有机物, 也会很大程度上被嗜糖的微生物分解殆尽, 从而难以被检测到, 大部分白灰样品质地松散脆弱也说明了这一点。

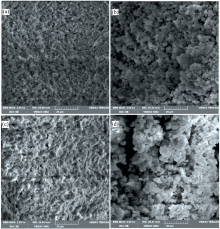

样品的SEM表征结果见图7。 SEM照片显示, 前三种样品的碳酸钙胶结物外观形貌比较类似: 在电子显微镜下可见其为颗粒堆积结构, 颗粒间相互交联形成一种交织的结晶网, 具备方解石晶粒的典型结构特征。 这种结晶网状结构并不是完全密实的状态, 有较多微孔存在, 局部出现了较大的空隙, 这是样品保存状况较差、 物理强度不高的原因, 表面试样在漫长的保存过程中受恶劣保存环境的影响发生了侵蚀和风化。 同时, 显微观察结果表明该墓中的白灰材料未添加黏土或砂子作为骨料。 砂子等骨料通常被掺入灰浆中起到填充作用, 以改善灰浆的收缩率和易性等, 而与国外砂浆中广泛添加骨料不同, 数千年来中国古建筑通常使用无骨料的纯白灰灰浆, 直到近代受到西方影响, 骨料才在我国的建筑砂浆和混凝土中广泛使用。

四类样品的基本物理特征测定结果见表3。 分析数据可知, 四类样品的密度差异较大, 根据样品所在部位和所起功能的不同, 砌筑灰浆的表观密度明显高于抹灰和衬灰, 长期风化后, 部分抹灰和衬灰的密度和模拟灰浆的密度存在一定的差距。 四类灰浆的吸水率都远远高出未风化的模拟灰浆, 硬度则远远低于模拟试样, 反映了样品在漫长的保存过程中产生了一定程度的性能劣变。 与其他样品相比, 衬灰几乎没有表面硬度, 原因是在最初使用时为未经处理的生石灰形式, 因而不具有物理强度。

| 表3 样品的物理信息表 Table 3 Physical information of samples |

考古资料表明, 汉代之前, 遗址中天然白灰研磨得到的粉料和煅烧过的白灰是并行使用的, 许多遗址使用的白灰材料仍为未经过煅烧的天然含钙材料研磨而成的粉料, 如大地湾遗址、 苏羊遗址等, 表明白灰材料经过煅烧可以改善其性能还未成为时人的共识; 且白灰中碳酸钙的含量并不高, 说明当时人们还没有开始有意识地开始对烧制原料进行筛选; 同时, 白灰材料的功能相对较为有限, 在许多遗址中通常和黏土混合用于地面铺装和墙面涂抹, 起到防潮作用。 结合本研究内容可以发现, 汉代及汉代以后, 遗址中的白灰材料普遍经过煅烧后才被利用, 如北京顺义汉墓、 安徽固镇蔡庄古墓群等汉代墓葬的白灰都是采用人工烧制石灰制备而成, 且白灰材料中碳酸钙的含量大大提高, 意味着当时古人已经具有优选原材料的意识; 同时, 白灰的功能也逐步拓展和丰富, 在建筑上被广泛用于不同部位的砌筑、 抹面、 防潮等, 表明人们对石灰性质的认识越来越深入。

徐州地区山石以青色石灰岩为主[11], 而明代《天工开物》[12]中以石灰岩的色彩作为选矿依据, 明确指出可供燔烧的石材“ 以青色为上, 黄白次之” 。 缪纪生等[13]曾对北京顺义县一座汉墓砌砖所用胶结材料进行分析鉴定, 得出其成分为煅烧过的石灰, 氧化钙含量在50%左右, 对比可知, 土山汉墓中石灰的纯度相比顺义汉墓高出30%以上。 这种差异可能与当地烧制石灰的可用原料及墓葬等级的不同都有关系, 工匠们会据此进行烧制原材料的有意识选择。 地质资料显示[14, 15, 16], 徐州地区含有丰富的石灰石、 白垩、 料姜石等矿物资源, 它们均可用作烧制石灰的原料。 而且, 徐州蛟龙山南麓曾发现多处东汉时期的石灰窑窑址[17], 窑内残存着未烧结的块状天然石灰石和树枝、 秸秆等燃料, 也可为东汉时期徐州地区大规模采石和烧制石灰提供佐证。 白灰中不同元素的含量与其烧制时选择的原料有关。 根据考古证据和文献资料, 中国古代烧制石灰的原材料主要包括石灰岩、 白云岩和贝壳三类, 通过样品中Mg和Cl元素的含量可以初步推断样品的烧制原料类型, 使用白云岩(镁质石灰)烧制的白灰Mg含量大于5%, 而使用贝壳烧制的白灰由于其在海水中的运移会含有一定量的Cl元素[18]。 对土山汉墓白灰样品元素含量展开XRF分析的结果见表4。 分析结果揭示, 样品中Mg的含量少于5%, 几乎不存在Cl元素, 因此墓中样品原料的来源不是白云岩和贝壳, 而是使用钙质石灰烧制。 同时根据样品中杂质元素的组成及含量, 与徐州当地的天然石灰岩成分进行对比, 初步推断墓中白灰烧制原料是徐州当地的青石类高钙石材, 即钙质石灰。

| 表4 样品的XRF元素分析结果(%) Table 4 XRF elemental analysis results of samples (%) |

土山汉墓四个不同位置的石灰可按其功能可分为三类: ①砌筑灰浆, ②壁面抹灰, ③棺底衬灰。 其中, 砌筑灰浆和抹灰灰浆利用的是熟石灰作为气硬性材料发生碳化反应生成强度较大的碳酸钙这一原理。 生石灰极易和空气中的水分发生化学反应产生严重的体积膨胀, 因此不能直接使用, 需要熟化后以熟石灰的形式参与碳化反应, 以免出现崩坏现象, 而且只有碳化后石灰浆液的固结体才会具有较高的力学强度, 因此, 作为建筑材料在砌筑和抹灰时使用的石灰应为熟石灰[Ca(OH)2]。 生石灰具有强烈的吸水性, 因此可以在潮湿的空气中作为干燥剂使用。 生石灰吸水生成的熟石灰属于中强碱, pH可达到12.5以上, 其碱性之强足以造成微生物细胞膜的破坏、 蛋白质变性和DNA受损[20], 故可充当防腐灭菌材料使用。 因此, 从吸潮和防腐的角度考虑, 下葬时棺椁内铺设的应当是生石灰(CaO)。 虽然使用石灰的葬俗最早明确见于清代《留青新集》“ 临殓时用石灰炭屑末厚铺棺底” 的文字记载, 但根据考古资料和本次研究结果可知, 这种葬俗至晚从东汉时期就已经开始。 理论上, 生石灰的吸湿能力可达到自重的32%, 即每克生石灰可以吸收0.32 g的水。 但龚德才等[21]的研究结果显示, 未经活化的生石灰的实际吸湿能力并不能达到理论值, 且会随着相对湿度的减小而降低, 在相对湿度为80%时, 吸湿能力仅能达到理论值的一半。 古人显然早在东汉时期就已经意识到了这一点, 在土山汉墓中使用时会有意识地加大用量, 在棺底铺垫厚度往往超过10 cm从而形成厚厚一层石灰层。

从土山二号汉墓四种白灰样品的分析检测结果, 可以得出以下结论:

(1)墓中白灰样品均由天然石灰石经人工烧制后得到, 且是无外加骨料成分的“ 纯石灰” 灰浆。 石灰在墓葬中大量、 多处的使用证明我国至迟在东汉时期石灰的产量相当可观, 填补了汉代石灰生产情况相关文献资料的空缺。

(2)墓中白灰样品的碳酸钙含量均高达85%以上, 其原料应该来自于徐州当地青石类高钙天然石材, 说明当时在煅烧石灰时已经有优选原材料的意识, 同时工艺已经比较成熟且墓葬修造时对烧制石灰原料的选择是比较严格和考究的。

(3)墓中白灰被用作砌筑灰浆、 罩白装饰和干燥防腐剂等多种不同的用途: 熟石灰经过调配及碳化作用后可被作为建筑胶凝材料和涂装材料使用, 而生石灰因其吸水性和吸水后生成的熟石灰的防腐性能被作为吸潮防腐剂使用, 如此丰富的用途说明当时人们对石灰的理化性质已经有充分了解并能够善加利用。

(4)墓中各类白灰材料的微观形貌和物理特性表征揭示, 其性能均发生了明显的劣变, 整体疏松脆弱, 亟需进行保护加固处理。 这与墓葬早期被盗掘后原本封闭环境的破坏及自然降水的入渗引起的侵蚀作用有关。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|