作者简介: 于 涵, 女, 1998年生, 西北大学文化遗产学院硕士研究生 e-mail: yhblz1@163.com

张家窑林场出土了四个玛瑙管珠文物, 为研究出土玛瑙的特征以及加工工艺, 使用激光显微拉曼光谱、 超景深显微镜、 X射线荧光光谱、 X射线探伤等技术观察并分析了张家窑林场辽墓出土的玛瑙串饰, 并对其原料来源、 加工工艺和保存状况进行了讨论。 结果表明, 样品的主要组成为α-石英和斜硅石, 致色矿物为针铁矿、 赤铁矿和六方纤铁矿, 样品的拉曼谱带的积分比为4.18, 根据函数曲线估算样品的斜硅石相对含量约为20%, 斜硅石与α-石英特征峰面积之比( A501 /A462)约为0.22~0.3, 推测玛瑙为可能为北红玛瑙。 X射线探伤结果表明, 管珠的加工工艺为对向钻孔, 加工工具可能为实心钻具加少量解玉砂, 样品表面受沁情况比较严重, 对张家窑1号棺棺内土壤进行研究后发现木棺内土壤为中性土, 对管珠的影响较小, 结合目前对玉器老化的相关研究, 推测玛瑙的受沁情况与原料质量以及样品风化有关。

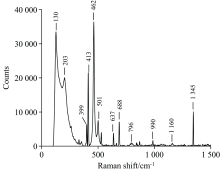

Agate, also known as hematite, is an important part of ancient Chinese jade. The Khitan people are particularly fond of the string decorations made of agate. Because agate accounted for a large proportion of the jade unearthed from the tombs of the Liao Dynasty, about one-third were agate, which is of great significance for studying the processing and aesthetic orientation of jade in the Liao Dynasty. However, there is little scientific and technological analysis and research on Khitan agate. Four agate beads were unearthed in Zhangjiayao Forest Farm No.1 tomb, of which No.1 bead is a necklace, and No.2—4 beads are arm ornaments. To study the characteristics and processing technology of agate unearthed in No.1 Liao Tomb in Zhangjiayao, in this paper, laser micro Raman spectroscopy, super depth of field microscopy, X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray flaw detection and other techniques are used to observe and analyze the agate string decoration unearthed from Liao tomb in Zhangjiayao forest farm, and the source of raw materials, processing technology and preservation status are discussed. The results show that the Raman spectra of the four samples are the same, showing the scattering peaks at 130, 203, 399, 413, 462, 501, 550, 637, 688, 796, 990, 1 160 and 1 345 cm-1, the main composition of the sample is: α- Quartz and clinopyroxene, the coloration minerals are goethite, hematite and hexagonal fibrotite, and the processing technology is opposite drilling. To know the content of plagioclase in the sample, Lorentz fitting was carried out for the characteristic peaks at 462 and 501 cm-1 of the Raman spectrum of the model, and the Raman spectral band integral ratio analysis was carried out for them. The results showed that the integral ratio of the Raman spectral band of the sample was 4.18. According to the function curve, the relative content of the modelis estimated to be about 20%, calculated that the ratio of moganite and α- quartz characteristic peak area A501 /A462) is about 0.22~0.3. According to the content of moganite, it is inferred that the agate maybe North Red Agate, and the source may be the local source of LiaoDynasty. According to the X-ray flaw detection results of agate, the processing technology of tube beads is opposite drilling, and the processing tools may be solid drilling tools with a small amount of jade sand. There are a lot of soil erosion pits, crackles, whitening and other phenomena on the surface of the sample, and the overall weathering condition is relatively severe. After studying the acidity and alkalinity of the soil in the No. 1 coffin of Zhangjiayao, it is found that the soil in the wooden coffin is neutral soil, which has little impact on the tube beads. On this basis, combined with the current research on jade weathering, it is speculated that the weathering of samples is related to the quality of raw materials and the weathering of samples.

玛瑙属于玉髓类矿物, 是一种隐晶质硅质岩石, 主要成分为二氧化硅, 呈半透明状, 表面具有不同颜色形成带状分布。 玛瑙自古以来就是玉器的重要种类, 在辽代墓葬中也多有出土, 目前契丹墓葬出土玉器中玛瑙占比在三分之一以上, 对于辽代玛瑙的研究始于对辽代玉器的研究, 是辽代玉器研究的一个重要方面, 对玛瑙的研究有助于研了解契丹族的社会风俗和玉石加工业发展状况。 目前对辽代出土玛瑙的研究大多集中在文化因素、 审美情趣以及形制[1]等, 使用科技手段对辽代玛瑙的特征进行研究仍不普遍。

张家窑林场1号贵族辽墓位于沈阳康平张家窑林场长白山墓群Ⅰ 区, 是辽代高等级契丹贵族墓葬, 1号辽墓木棺内出土了四颗玛瑙管珠, 一颗为璎珞管珠, 三颗为臂饰。 由于埋藏环境的影响, 管珠表面受沁较为严重, 本工作利用科技考古的方法对出土文物进行观察和研究, 研究文物表面的微观形貌, 分析其材质, 对样品加工工艺进行探讨, 并结合相关分析, 讨论样品受沁的原因。

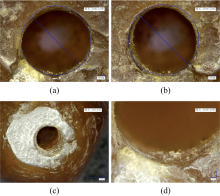

张家窑辽墓木棺中发现的管珠一共四件, 按其所属部位可分为璎珞和臂饰, 外观如图1(a— d)所示, 详情见表1。

| 图1 管珠样品 (a): 样品1; (b): 样品2; (c): 样品3; (c): 样品4Fig.1 Tube bead sample (a): Sample 1; (b): Sample 2; (c): Sample 3; (c): Sample 4 |

| 表1 张家窑1号贵族辽墓出土管珠 Table 1 Tube beads unearthed from No.1 noble Liao tomb in Zhangjiayao |

分析检测前均使用无水乙醇及脱脂棉对各样品表面进行清洁。

管珠表面微观形貌观察、 尺寸测量采用日本Keyence公司VHX-2000型超景深显微镜, 放大倍率100~500x; 样品结构分析使用英国Renishaw公司Renishaw inVia 型激光显微拉曼光谱仪测试, 测试条件: 激光波长785 nm, 曝光时间10 s, 累计次数10, 功率0.5 W; 样品表面元素组成分析使用日本Hitachi 公司X-MET8000型X-射线荧光光谱仪, 测试条件: 测试时间30 s, 测试模式Alloy-LE-FP; 样品X射线探伤使用美国GE公司phoenix v/tome/x s型工业CT, 测试条件: 工作电压0~240 kV, 电流50 μ A; 埋藏土壤酸碱度分析使用1 g可通过1 mm筛孔的管珠周围风干土, 放在烧杯中加入60 mL纯水, 间歇搅拌或摇动30 min, 放置30 min后使用玻璃电极法测定土壤pH值, pH计使用上海力辰邦西公司PH-100A笔式酸度计。

肉眼观察样品发现, 样品1表面颜色整体呈橙红色, 颜色深浅均匀, 样品2— 样品4表面可见宽度不同、 颜色深浅不同的色带, 在强光下观察样品看到玛瑙管珠内部有细窄的条带状结构, 颜色呈橙红色、 淡黄色, 浸染自然过渡。 样品整体均为半透明状, 表面质地细腻, 肉眼观察不到明显的石英颗粒。

拉曼光谱分析的结果如图2所示, 四件样品的拉曼光谱基本一致, 均显示为130、 203、 399、 413、 462、 501、 550、 637、 688、 796、 990、 1 160和1 345 cm-1处的散射峰, 其中600~800 cm-1区域的688和796 cm-1散射峰表征Si— O— Si键的对称伸缩振动, 501 cm-1附近的散射峰为斜硅石的硅氧四面体组成的四方环中Si— O— Si的对称伸缩-弯曲振动引起[2], 强度最高的散射峰位于462 cm-1, 是α -石英的关键特征峰, 为Si— O对称伸缩-弯曲振动峰, 100~300 cm-1区域的130和203 cm-1散射峰为[SiO4]的旋转或平移振动峰, 将样品的拉曼分析结果与数据库对比, 与石英吻合, 根据相关研究[3]斜硅石和α -石英会产生很多共同信号, 但是有两个峰能将两者分开, 即464 cm-1(α -石英)和501 cm-1(斜硅石)。 根据拉曼分析结果可知玛瑙样品中的SiO2主要以α -石英的形式存在, 样品中含有斜硅石。

据相关研究[4], 红色玛瑙的成因多与铁质矿物有关, 如针铁矿、 赤铁矿等, 黄色石英质玉石的致色成因多与针铁矿的次生浸染相关, 样品的拉曼测试结果中550、 685和990 cm-1的峰位对比拉曼标准谱图与针铁矿物相最为接近, 413 cm-1为赤铁矿的特征峰, 399和1 160 cm-1为六方纤铁矿(δ -FeOOH)的特征峰, 由此判断玛瑙的致色矿物为赤铁矿和少量针铁矿、 六方纤铁矿。

为进一步分析玛瑙样品中斜硅石的含量, 对四个样品的拉曼测试结果, 采用ORIGIN分析软件对其501及462 cm-1附近的散射峰进行洛伦兹拟合(图3), 同时获得其对应的峰高及半宽高, 计算其拉曼谱带积分比, 积分比使用的计算公式如式(1)

式(1)中, FWHM为样品拉曼光谱中谱带校正后的半高宽, Height为样品谱带校正后的峰高, I为谱峰强度比值, Gö tze等[3]在对玛瑙的研究中, 将斜硅石和α -石英粉末按不同比例混合制成12个样品并对其进行了拉曼光谱测试, 根据测试结果与不同的斜硅石和α -石英比例之间的关系, 计算相应的465及502 cm-1拉曼谱带积分比(I(501)/I(462))并绘制了I(501)/I(462)的函数曲线, 可以根据样品的拉曼谱带积分比结合函数曲线对样品中斜硅石的相对含量进行估算, 由分析测试结果可知462和501 cm-1拉曼谱带的积分比为4.18, 根据函数曲线估算样品的斜硅石相对含量约为20%。 采用465及502 cm-1散射峰洛伦兹拟合后的测试点峰面积, 计算得到玛瑙样品的斜硅石与α -石英特征峰面积之比(A501/A462)分别为0.22、 0.30、 0.28、 0.24。

| 图3 样品1拉曼光谱462 cm-1(峰1)及501 cm-1(峰2)的洛伦兹拟合曲线及峰高和半宽高等数据2.3 X射线荧光光谱Fig.3 Lorentz fitting curve and data of peak height and FWHM of 462 cm-1(peak 1) and 501 cm-1(peak 2) Raman spectrum |

为了解管珠元素组成, 使用便携式X射线荧光光谱仪对4个样品各选两个点进行测试, 探究其表面元素组成及致色成因, 测试结果如表2所示。

| 表2 样品X射线荧光光谱测试数据(%) Table 2 X-ray fluorescence spectrum test data of sample (%) |

由于缺少标样, 因此分析为定性, 测试结果显示玛瑙样品的主要元素为Si, 其相对含量在94%~99%之间, 样品中还含有Fe、 Al、 P等微量元素, Al元素在不同样品中的差异较为明显, 2— 4号Al元素的含量高于1号, Fe元素的相对含量较为稳定, 主要来自于玛瑙内的致色矿物。 根据冯敏等[5]对玛瑙的相关研究, Al元素的差异可能与测试点的结构特征不同或玛瑙埋藏过程中受沁有关, 对玛瑙的成色无直接影响。

根据文献[3]对辽代玛瑙来源的相关研究, 辽代玛瑙主要有三个来源: (1)来自于波斯、 高丽、 大食、 高昌等西域诸国; (2)来自于宋朝, 宋朝玛瑙的来源有湖北、 山东河南等本土玛瑙矿以及吴越等地进贡的玛瑙; (3)辽国本地出土玛瑙, 辽国疆域内的内蒙古赤峰、 辽宁阜新、 凌源等地和黑龙江流域均有玛瑙矿。 辽宁张家窑林场出土的玛瑙斜硅石与α -石英特征峰面积之比A501/A462约为0.22, 北红玛瑙的A501/A462多位于0.15~0.36的范围内, 阜新玛瑙的A501/A462在0.06~0.14的范围内[6], 故推测样品可能来自北红玛瑙矿, 为辽国本地来源。

在超景深显微镜下观察样品表面, 由图4(a— d)可以看出样品表面均有较为细密的抛光打磨痕迹, 抛光程度较高, 2— 4号样品表面痕迹较为一致, 璎珞管珠(样品1)与臂饰管珠表面抛光痕迹的长短及方向不一致, 推测璎珞管珠的抛磨方式与臂饰管珠的有所不同。

| 图4 样品表面抛光微痕 (a): 样品1; (b): 样品2; (c): 样品3; (d): 样品4Fig.4 Polishing trace on sample surface (a): Sample 1; (b): Sample 2; (c): Sample 3; (d): Sample 4 |

样品的穿孔形状均为圆柱形, 穿孔内壁渐缩性不明显, 孔径直径约为2 mm, 同一管珠两端直径差别不明显[图5(a— d)], 推测样品为两面对钻孔, 对管珠钻孔内壁进行观察, 可以看到孔壁内有旋痕。 根据对古代玉器钻孔方式的研究, 使用实心钻对玉材直接进行掏搅形成的孔眼一般内壁带有较为锐利的旋痕[图7(a— d)][7], 推测张家窑林场出土的管珠采用钻具加解玉砂从两面对钻的钻孔方式。 器物面钻孔边缘较为柔和光滑, 痕迹流畅, 推测钻孔后对钻孔浅表区域进行过抛光, 样品穿孔附近晶体有脱落现象, 可能与打孔过程中受力有关。

显微镜下观察样品, 可以看到样品表面发生了次生变化, 即“ 受沁” 现象。 “ 受沁” 指古玉器埋藏入土后受各种风化作用影响, 原有的性状不断改变的这一过程[8], 一般认为[9]玛瑙的受沁程度与玛瑙矿的质量以及埋藏环境密切相关。 张家窑林场的玛瑙样品均有不同程度的受沁现象, 由图6(a— d)可见文物表面有“ 白化” 与晶体疏松现象, 与玛瑙埋藏过程中的风化淋滤有关, 古玉器经过风化淋滤后内部空隙度增大, 晶体之间逐渐失去结合力, 导致玉质疏松, 硬度下降, 透明度下降, 颜色发白等现象。 此外玛瑙文物表面存在土蚀坑现象, 因为样品在经过风化淋滤后SiO2晶体疏松并逐渐脱落[11], 脱落程度较轻的形成土蚀痕, 脱落情况较为严重的形成土蚀坑, 在土蚀坑表面部分凸起的部位有白化, 部分样品的白化部位有虹化现象, 其产生的根本原因与晶体受沁后的晶体疏松有关, 样品受沁后晶体结构疏松, 排列形态改变, 光的折射和反射导致了白化现象, 当光线从特定角度穿过晶体时, 被晶体折射出现色散, 即“ 虹化” 现象。

由超景深观察结果观察张家窑林场出土玛瑙存在受沁现象, 为进一步了解玛瑙受沁的原因, 对玛瑙周围包裹土的pH值进行测定, 土壤pH值测试结果显示管珠周围的包裹土的pH均值为7.13, 呈中性。 一般认为古玉在中性环境中的风化状况要优于酸性或碱性保存环境, 因此判断土壤并非造成玛瑙受沁的主要原因。 在同样保存环境下样品1的保存状况要好于样品2— 4, 推测玛瑙受沁情况可能与与原料质量有关, 结合X射线荧光光谱分析结果, 发现1号样品表面的Al元素含量低于2— 4号样品, 2— 4号样品Al元素含量较高的区域测试点点位于受沁部位附近, 推测受沁原因为玛瑙部分位置上Al取代了Si[10], 导致晶体出现杂质缺陷, 产生晶格畸变, 进而导致结构不稳定或者结构发生变化, 更容易被风化。 由于沈阳属于温带半湿润大陆性气候, 气温年较差大, 样品长时间受到温度等物理风化作用, 晶格畸变部位晶体结构逐渐疏松, 在宏观上表现为样品表面部分位置出现白化现象或点状的土蚀痕, 部分土蚀痕表面还伴随有虹化现象, 随着表面晶体结构的进一步疏松, 部分晶体脱落, 土蚀痕不断扩展深入变成土蚀坑。

X射线探伤技术使用X射线对样品进行扫描, 由于样品内化学成分、 密度等不同, 对X射线的吸收与透过率不同, 探测器将接收到的X射线经过一系列处理, 将图像显示在计算机上, X射线吸收率高的区域在图像上灰度高, 吸收率低的则相反。 图7是样品的X射线探伤图, 由图7(a— d)分别为四件样品的钻孔方式均为两面对钻孔, 两端分别使用钻孔工具向中心打孔, 样品内部两条孔道的长短不一致。 样品两条孔道旋转的轴心并不在同一直线上, 结合超景深显微镜观察, 推测张家窑林场的双向钻孔并非同时打孔, 而是单次分别进行, 由此造成了同一样品两条孔道的深浅、 钻孔方向不一致的现象, 钻孔的角度几乎为正圆, 推测钻孔时钻具为360° 旋转。

| 图7 样品X射线探伤图 (a): 样品1; (b): 样品2; (c): 样品3; (d): 样品4Fig.7 X-ray flaw detection diagram of sample (a): Sample 1; (b): Sample 2; (c): Sample 3; (d): Sample 4 |

孔壁并非为直线条, 而是“ 波纹式线条” [11], 样品孔道的波浪式推进可能由于更换钻具或者解玉砂时施力方向改变所导致。 样品器物面附近的钻孔宽度与管钻槽附近的宽度相差不大, 管钻槽底相对较为平缓, 一般钻孔时孔壁不仅会受到钻具的下压力, 还会受到侧向压力以及离心力的影响, 会产生一定的斜度, 但是样品的孔道自上而下宽度较为一致, 且底部钻槽凹底相对较宽, 这种状态形成的原因与样品自身的材质有一定的关系, 玛瑙的莫氏硬度一般在6.5~7之间, 硬度较高, 因此底部凹槽相对较宽; 还与解玉砂的添加量以及钻头的宽度有关, 钻头宽底部容易形成较宽的凹槽, 解玉砂的量如果相对较少, 上部孔壁受到的侧向压力就会较小, 磨损时间相对较短, 因此产生的损耗小, 上下孔道能保持一致。

在样品1的图像[图7(a)]上可以观察到样品钻孔有明显的方向变化且孔壁凹凸不平, 因此推测在样品打孔过程中先在竖直方向上打孔, 但两条孔道由于打孔方向或长度等原因并未直接相接, 在两条孔道中间只剩一层薄壁时, 更换钻孔工具或钻孔方向将两条孔道联通。

在文物的外壁上可以观察到样品部分位置颜色较浅, 对应样品超景深图像为文物表面有受沁现象的部位, 因此判测文物受沁部位与正常部位相比密度低, 晶体结构疏松。

通过对张家窑林场1号辽代贵族墓葬出土玛瑙的显微形貌、 元素组成、 分子结构等进行分析, 结论如下:

(1)根据拉曼光谱分析的结果判断玛瑙的组成为α -石英和斜硅石, 斜硅石含量约为20%, 斜硅石与α -石英特征峰面积之比(A501/A462)为0.22, 内部致色矿物为针铁矿、 赤铁矿和六方纤铁矿, 根据目前对玛瑙的相关研究推测张家窑1号棺玛瑙的来源可能为辽国本土玛瑙矿。

(2)玛瑙样品“ 受沁” 情况严重, 表面存在土蚀痕、 土蚀坑等次生变化, 出现的原因推测与样品的原料质量以及埋藏过程中的物理风化有关; 加工方式为双面单次钻孔, 加工工具使用实心钻具和解玉砂。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|