作者简介: 司民真, 女, 1962年生, 楚雄师范学院云南省高校分子光谱重点实验室教授 e-mail: siminzhen@cxtc.edu.cn

2021年《中国疾病预防控制中心周报》指出蘑菇中毒是我国最严重的食品安全问题之一, 2021年发生蘑菇中毒事件327次, 涉及923例患者, 其中20例死亡, 总死亡率为2.17%, 事件中共鉴定出毒蘑菇74种。 牛肝菌由于味道鲜美, 是人们最喜爱的菌类之一。 由于烹调不当或是混入有毒牛肝菌, 就会发生牛肝菌中毒事件。 如何快速得出牛肝菌的主成分并进行鉴定, 成为了一个迫切需要解决的问题。 该研究从楚雄市鸿福农贸市场上购买的10个新鲜牛肝菌样品, 使用菌盖进行徒手切片, 用微波法制备的纳米银溶胶制成银胶装片, 置于DXR显微拉曼光谱仪的10倍物镜下, 获得10个样品的表面增强拉曼光谱(SERS)。 通过对SERS的分析发现10个样品中, 样品7、 8、 10主成分相同, 样品6、 9主成分相同, 其余样品主成分各不相同。 以样品1为例, 主成分有L-苯基丙氨酸(1 583 cm-1环内C—C伸缩振动、 1 199 cm-1 NH2摇摆振动)、 L-组氨酸(1 572 cm-1 C=C伸缩振动、 COO-不对称伸缩、 1 229 cm-1面内环变形振动)、 异亮氨酸(1 342 cm-1C—H、 N—H变形振动、 486 cm-1 COOH摇摆振动、 353 cm-1骨架振动)、 L-天冬氨酸(1 136 cm-1 C—N伸缩振动)、 甘氨酸(1 386 cm-1 COO-变形振动、 889 cm-1 C—C伸缩振动)、 蛋氨酸(681 cm-1 C—S反对称伸缩振动)、 吡喃糖化幌物(973 cm-1对称环振动)。 采用光谱软件OMNIC Specta的建库功能随机挑选10个样品的一条谱线进库, 建库后可快速进行光谱匹配度的检索, 通过匹配度的高低鉴定待测样品。 在10个样品中, 除2、 10号样品的匹配度小于60%外, 其余样品的匹配度都大于60%。 样品7、 8的匹配度接近且有交叉, 说明样品7、 8是同一品种, 而样品6、 9的匹配度接近而交叉项少, 说明这两个样品是同一品种或相近品种。 DNA检测结果表明样品7、 8、 10同为白牛肝菌, 而样品6、 9同为薄瓤假美柄牛肝菌。 该实验为牛肝菌的主要成分检测和快速鉴定提供了一种简单可靠的方法。 同时, 该方法对野生蘑菇的物种鉴定具有很大的应用潜力, 在野生菌中毒病例中, 迅速确定毒蘑菇种类, 从而为抢救病人赢得时间具有重要的意义。 为此首次对野生蘑菇子实体进行SERS研究。

According to a 2021 China CDC Weekly Express report, mushroom poisoning was one of China's most serious food safety issues. In 2021, a total of 327 mushroom poisoning incidents involving 923 patients and 20 deaths were investigated, and the overall mortality was 2.17%. About 74 poisonous mushrooms have been successfully identified. Boletuses are one of the people's favourite wild mushrooms because of their delicious taste. However, boletuses poisoning incidents can occur due to improper cooking or mixing with toxic boletuses. Quickly identifying variety and the main ingredients of boletus has become a problem that needs to be resolved immediately. Thus, tenfresh boletuses samples were purchased from the Chuxiong Hongfu market. The pileus was prepared by free-hand section, then the silver colloid area was prepared by using the silver colloid prepared by microwave. Under the DXR Laser confocal micro Raman spectrometer, the surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) spectra of 10 samples were achieved.In these results, the main ingredients of samples 7, 8 and 10 were the same, while samples 6 and 9 also shared the same main ingredients. However, the other samples had different ingredients compared to each other. As an example, in sample 1, the main ingredients were L-phenylalanine (1 583 cm-1 ring C—C stretching vibration and 1 199 cm-1 NH2 rocking), L-histidine(1 572 cm-1 C=C stretching vibration COO- asymmetric stretching and 1 229 cm-1 in-plane ring deformation vibration ), isoleucine (1 342 cm-1 C—H, N—H deformation vibration, 486 cm-1 COOH rocking vibration and 353 cm-1 lattice vibration), L-aspartic acid (1 136 cm-1 C—N stretching vibration), glycine (1 386 cm-1 COO- deformation vibration and 889 cm-1 C—C stretching vibration), methionine (681 cm-1 C—S antisymmetric stretching vibration) and pyranose (973 cm-1 symmetric ring vibration) By applying the spectrum software OMNIC Specta and randomly selecting 10 lines to build the database of the sample spectra, the species of fresh boletuses could be identified quickly by measuring their spectra and matching them with the standard spectra in the database. In all samples, only samples 2 and 10 had relatively low matching rates, which were less than 60%. Furthermore, samples7 and 8 shared similar matching rates and cross terms with each other, which indicated they were of the same species. Samples 6 and 9 had similar matching rates but fewer cross terms, which indicated they were of the same or similar species.DNA test results showed that samples 7, 8 and 10 were Boletus baingan, while samples 6 and 9 were Baorangia pseudocalopus. This experiment provides a simple and reliable method to detect the analysis of the main ingredients and rapidly identify Boletuses. Also, this approach has great potential for species identification of wild mushrooms. This experiment has great application value in quickly determining the poisonous wild mushroom species and gaining time to rescue the patient in the case of wild mushroom poisoning. To our knowledge, it is the first time SERS has been used on wild mushroom fruiting bodies.

云南楚雄州具有得天独厚的自然条件, 孕育了丰富多彩的菌类资源。 根据不完全统计, 楚雄州有大型真菌540种, 其中可食用305种, 仅牛肝菌有80多种[1]。 牛肝菌由于味道鲜美, 是人们最喜爱的菌类之一。 由于烹调不当或是混入有毒牛肝菌, 就会发生牛肝菌中毒事件。 2021年《中国疾病预防控制中心周报》指出蘑菇中毒是我国最严重的食品安全问题之一, 2021年发生蘑菇中毒事件327次, 涉及923例患者, 其中20例死亡, 事件中共鉴定出毒蘑菇74种。 如何快速鉴定牛肝菌进而鉴定其他菌类, 成为了一个迫切需要解决的问题。 利用光谱技术进行牛肝菌鉴定, 不同的研究小组都进行了探索。 云南师范大学研究小组, 获得7中牛肝菌的傅里叶变换红外光谱对光谱1 800~800 cm-1范围内的二阶导数谱进行主成分分析, 结果显示所有样品都能区分开, 其分类正确率达100%。 云南农业大学的研究小组, 在获得牛肝菌的傅里叶变换红外光谱后, 用一阶导数、 标准正态变量和多元散射校正, 对原始光谱进行预处理后, 进行偏最小二乘判别分析, 结果显示前三个主成分累积贡献率为79.3%达到鉴别牛肝菌种类目的; 该小组还在获得牛肝菌傅里叶变换红外光谱、 紫外光的谱后, 分析不同种类牛肝菌平均光谱图特征, 构建了偏最小二乘法判别分析与随机森林算法并结合数据融合策略对牛肝菌进行种类鉴别, 获得了较好的鉴别效果[2, 3, 4]。 这些方法都需要较长的前期制样时间, 不利于快速鉴定。 意大利博洛尼亚大学的研究小组将香菇、 灵芝、 白黄侧耳、 平菇、 夏块菌、 白松露经过24 h干燥, 24 h去离子水浸泡并离心处理, 去掉上层清液的碎片, 放置在载玻片上, 滴加银胶, 待干燥后进行表面增强拉曼光谱检测, 发现各个样品的表面增强拉曼光谱(surface enhanced Raman spectroscopy, SERS)各具特征[5]。 本文利用表面增强拉曼光谱直接检测新鲜牛肝菌子实体中的主要成分, 并做出鉴定, 其特点是所需样品少(同一种样品只需一朵牛肝菌)、 无需繁杂制样(仅需徒手切片, 30 s)、 检测时间短(在银胶样品制备好的前提下, 获得一条谱线仅需要大约3 min)。

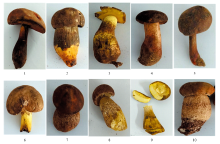

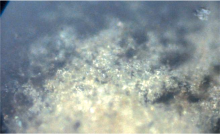

牛肝菌10个样品于2022年7月采购于楚雄鸿福农贸市场。 测试时使用具有强烈鲜味菌盖[6]的菌肉进行徒手切片, 将制作成水装片[7]的去离子水换为银胶, 制作成银胶装片待用。 银胶的制备使用微波法制备[8], 但做一定改进, 即将0.1 mol· L-1硝酸银(5 mL)+500 mL去离子水+1%柠檬酸三钠(13 mL), 放入烧杯中, 在烧杯表面覆盖2层保鲜膜以防止水分蒸发, 并在保鲜膜上扎孔, 放入微波炉中, 微波加热27 min, 取出待冷却后直接使用。 测量仪器使用美国Thermo Fisher公司的DXR激光共焦显微拉曼光谱仪, 所用的激发波长为532 nm, 测定功率为1 mW, 样品1曝光时间为3 s, 样品连续曝光2次, 其余样品曝光时间为10 s, 样品连续曝光10次, 进行拉曼光谱测量时, 显微镜物镜倍数为10。

图1是10个样品的照片。

图2是显微镜下样品1的银胶照片。

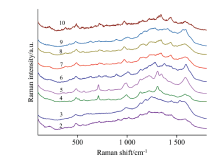

图3是样品1的水装片的拉曼光谱及不同银胶装片上的表面增强拉曼光谱, 从图3可见其拉曼光谱上无信号峰, 而制作成银胶装片的SERS的谱得到极大的增强, 且不同装片上样品1的5条SERS光谱峰形、 峰位, 峰的相对强度都非常相似, 说明了该方法具有可重复性和稳定性。

从图3可见明显的峰及肩峰出现在1 583、 1 572、 1 380、 1 342、 1 229、 1 199、 1 136、 1 080、 969、 889、 683、 486和353 cm-1。 有研究表明牛肝菌中的主要成分有碳水化合物、 氨基酸、 粗纤维[9, 10], 按此对以上各谱峰进行归属。 1 583 cm-1(环内C— C伸缩振动)、 1 199 cm-1(NH2摇摆振动)为L-苯基丙氨酸的谱峰; 1 572 cm-1(C=C伸缩振动)、 1 229 cm-1(面内环变形振动)为L-组氨酸的谱峰[11]; 1 380 cm-1(COO-变形振动)、 889 cm-1(C— C伸缩振动)为甘氨酸的谱峰[12]; 1 342 cm-1(C— H、 N— H变形振动)、 486 cm-1 (COOH摇摆振动)、 353 cm-1(骨架振动)为异亮氨酸的谱峰[13]; 681 cm-1为蛋氨酸的C— S伸缩振动; 1 136 cm-1为L-天冬氨酸的C— N伸缩振动; 973 cm-1为α -, β -吡喃糖化合物的对称环振动[14]。

样品1中, 能检测出的主成分有L-苯基丙氨酸、 L-组氨酸、 异亮氨酸、 L-天冬氨酸、 甘氨酸、 蛋氨酸、 吡喃糖化合物。 样品1与其他样品测试条件不同, 可能与样品的生长环境、 成熟程度及不同样品对营养物质的富集能力有关。

图4是与样品2— 样品10的表面增强拉曼光谱, 从图4可见除谱线7、 8、 10以及谱线6、 9相似外其余谱线都各不相同。 表1给出各样品对应的主成分及相应谱峰。

| 表1 各样品对应的主成分及相应谱峰(单位: cm-1) Table 1 Principal components and corresponding spectral peaks of samples (unit: cm-1) |

从表1中可见, 样品1— 样品10中吸附到纳米银的共有成分有L-苯基丙氨酸、 异亮氨酸、 L-组氨酸、 L-天冬氨酸; 除样品3外, 其余样品都含蛋氨酸; 除样品1、 5外, 其余样品都含有亮氨酸; 除样品4、 5、 10外, 其余样品都有含甘氨酸。 样品3、 6、 7、 8、 9、 10中含有赖氨酸; 样品6、 7、 8、 9、 10中含有酪氨酸; 样品2、 5、 7、 8、 10中含有L-丝氨酸; 样品3、 4、 5、 6、 9中含有L-半胱氨酸; 样品7、 8、 10中含有丙氨酸。 含有纤维素的样品有3、 6、 8、 9、 10; 含有吡喃糖化合物的样品有1、 6、 7、 8、 9、 10。 值得注意的是文献[9, 10]中涉及到的牛肝菌中除上述氨基酸外, 还有苏氨酸、 谷氨酸、 脯氨酸、 缬氨酸、 精氨酸等百分含量较大的氨基酸用SERS未检出, 分析认为这些分子未吸附在纳米银上。

为了达到快速鉴定的目的, 使用光谱软件OMNIC Specta中的自建库功能, 将样品1— 样品10中各任选一条谱线, 不做任何处理, 加入库中建立了牛肝菌库, 然后再各选三条谱线, 得到其匹配度列在表2中。

| 表2 各样品谱线匹配度 Table 2 Matching degree of spectral lines from samples |

从表2中可见, 除样品2及样品10的匹配度不到60%外, 其余样品的匹配度都超过60%。 说明用此方法可达到快速鉴定牛肝菌的目的。 而样品2及样品10匹配度低的原因是所获得的谱的谱峰峰强较弱, 下一步将进一步优化纳米银的制备, 使其对所有的牛肝菌甚至所有的野生菌都具有较强的增强效应。

在匹配度的检索中, 可以观察到样品7、 8的匹配度接近且有交叉, 说明样品7、 8是同一品种, 而样品6、 9的匹配度接近而交叉项少, 说明这两个样品是同一品种或相近品种, 见表3。

| 表3 样品6、 9、 7、 8与9、 6、 8、 7的匹配度 Table 3 Matching degree between sample 6, 9, 7, 8 and 9, 6, 8, 7 |

为了验证以上结果的正确性, 对样品1— 样品10进行了DNA测试, 结果如表4所示。

| 表4 样品1— 样品10的DNA测试结果 Table 4 The DNA test results of sample 1— sample 10 |

从表4可见, 样品1是牛肝菌属, 未鉴定到种; 样品2是网柄牛肝菌属, 未鉴定到种; 样品3是玫黄黄肉牛肝菌; 样品4双色牛肝菌; 样品5新牛肝菌属, 未鉴定到种; 而样品6、 9同属薄瓤假美柄牛肝菌, 样品7、 8、 10同属白牛肝菌。 这一结果与表面增强拉曼测试的结果是一致的。

利用显微拉曼光谱和表面增强拉曼光谱技术, 获得了10个新鲜牛肝菌样品的表面增强拉曼光谱, 通过对光谱的分析, 得出吸附在纳米银上各样品的主成分, 借助光谱软件OMNIC Specta的建库功能, 对10个样品任选一条谱线进行建库, 对样品的任意一条表面增强拉曼光谱可快速的进行光谱匹配度的检索, 通过匹配度的高低达到迅速的鉴定待测样品目的, 当匹配度大于60%可以认为是同一品种, DNA测试结果支持该结论。 实验为牛肝菌的主要成分检测和快速鉴定提供了一种简单可靠的方法。 该方法对野生蘑菇的物种鉴定具有很大的应用潜力, 这种方法在野生菌中毒病例中, 迅速确定毒蘑菇种类, 从而为抢救病人赢得时间具有重要的意义。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|