作者简介: 谢贝贝, 女, 1989年生, 燕山大学信息科学与工程学院讲师 e-mail: beibeixie@ysu.edu.cn

及时定位海面溢油事故发生地并监测海面溢油信息对海洋污染治理和海洋生态环境保护有重要意义。 激光诱导荧光(LIF)可搭载于无人机构建LIF雷达系统并应用于海洋环境监测。 LIF雷达系统以大气为传输信道, 大气湍流会导致信号衰落。 双向反射再辐射分布函数(BRRDF)利用受激辐射荧光光子的权重、 位置和方向描述物质的荧光特性, 为LIF探测海面溢油提供理论指导。 基于大气湍流理论和蒙特卡罗方法模拟海面溢油的受激辐射荧光过程, 建立光子传输模型进行海面溢油BRRDF的仿真研究。 仿真分析不同湍流强度下, 光强闪烁、 光束漂移、 光束扩展效应对海面溢油BRRDF的影响。 仿真结果表明, 海面溢油受激辐射荧光信号具有各向同性, 其强度与激发光的强度成正比。 光束漂移效应对荧光漂移范围影响微弱, 可以忽略; 在弱大气湍流下(湍流强度参数$σ_{R}^{2}$<1), BRRDF所表征的荧光信号强度集中在2×10-5~5×10-5范围内, 荧光光斑半径由1 mm扩展至5 mm, LIF雷达系统可以正常进行探测工作; 大气湍流强度到达中等后($σ_{R}^{2}$≈1), 荧光信号强度在10-5~10-4范围内波动, 荧光光斑半径扩展至15 mm, 此时大气湍流的不利影响无法忽视, LIF雷达系统探测到的荧光信号不够稳定, 最终导致光谱不理想。 在实际探测中, 可通过适当提高探测器性能参数来增强系统的抗湍流能力。 强大气湍流下($σ_{R}^{2}$=25), 出现光斑破裂现象, 荧光信号分散并衰落至某一阈值之下, LIF雷达系统无法探测到荧光信号。 文中的分析与提出的可行的研究建议, 为LIF探测海面溢油相关研究提供参考依据, 对LIF雷达系统设计具有一定的参考价值。

Laser-induced fluorescence (LIF) can be integrated into unmanned aerial vehicles to build LIF radar systems for marine environmental monitoring. The LIF radar system operates in the atmosphere, where atmospheric turbulence induces signal attenuation. The Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRRDF) can describe the fluorescence characteristics of oil-contaminated seawater. Based on the theory of atmospheric turbulence and the Monte Carlo method, a BRRDF model has been developed by us for studying oil-contaminated seawater. The model was used to simulate the BRRDF of oil-contaminated seawater under irradiance scintillation, beam wander, and beam spreading conditions. The simulation results demonstrate that the fluorescence signals exhibit isotropy, and their intensity is directly proportional to the intensity of the excitation light. The influence of beam wander on the fluorescence signals is weak and can be neglected. Under weak atmospheric turbulence conditions(Turbulence intensity parameters $σ_{R}^{2}$<1), with the fluorescence signal intensity concentrated within the range of 2×10-5 to 5×10-5 and the fluorescence spot radius expanding from 1 to 5 mm, the LIF radar system can operate normally in the turbulent channel. Under moderate atmospheric turbulent conditions ($σ_{R}^{2}$≈1), the fluorescence signal fluctuates from 10-5 to 10-4. The fluorescence spot radius expands to 15 mm. The LIF radar system's resistance to turbulence needs to be improved by appropriately increasing the aperture of the receiving lens. Under strong atmospheric turbulent conditions ($σ_{R}^{2}$=25), the LIF radar system connot detect the fluorescence signal. The analysis and discussion in this study can provide references for the design and optimization of LIF radar systems.

随着海上交通运输石油量的飞速增长, 全球海面溢油污染事故频发, 对海洋生态环境造成恶劣影响, 对海洋生物多样性构成威胁[1, 2]。 在溢油发生后, 及时定位事故发生地是采取补救措施阻止损失进一步扩大的前提。 激光诱导荧光(laser induced fluorescence, LIF)是一种主动式的光学探测技术, 具有空间分辨率高、 探测灵敏度高、 实时监测、 操作便捷等优点, 可有效用于海洋荧光物质的监测[3, 4]。

海面溢油在LIF雷达系统的照射下辐射荧光, 荧光特性可由双向反射再辐射分布函数[5](bidirectional reflectance and reradiation distribution functions, BRRDF)描述。 孙兰君[5]等建立海面溢油受激辐射荧光的BRRDF模型并利用该模型仿真分析了未乳化海面溢油的荧光特性, 进行了无人机载海水检测实验。 但其外场测试实验只有在近地面时有较高的测量精度。 张晓丹等[6]研究了乳化海面溢油在不同乳化时间、 探测接收角度等参数下的LIF雷达系统接收到的荧光特性。 其结论表明实验室条件下采集的荧光光谱数据与仿真具有一致性趋势, 佐证了BRRDF模型的准确性与实用性。 李军等[7]探讨了基于收发共轴LIF雷达系统的乳化海面溢油的BRRDF与溢油浓度、 油膜厚度以及油种等参数的关系。 但上述相关仿真中均将大气信道视为真空, 在理想条件下忽略了大气对激发光的影响; 同时, 受制于硬件设备, 光谱数据的测量在实验室环境或近地面条件下进行, 简化了场景。 而在进行海面溢油监测时, LIF雷达系统以大气为传输信道, 大气湍流效应[8]会导致激光传输特性的改变, 产生光束扩展、 光束漂移、 光强闪烁效应, 进一步会降低LIF雷达系统的探测性能。 鉴于此, 深入、 系统地研究上述大气因素的不利影响对设计可靠的海面溢油受激辐射荧光BRRDF模型非常必要。

本文针对海面溢油, 基于蒙特卡罗方法模拟LIF雷达系统射出的激发光穿过大气介质受大气湍流影响后进入溢油和海水介质以及荧光在介质中的传输过程, 建立大气湍流影响下海面溢油的BRRDF仿真模型, 模拟光强闪烁、 光束扩展、 和光束漂移效应对海面溢油BRRDF的影响, 从而分析不同湍流强度和湍流效应与溢油受激辐射荧光信号的关系。

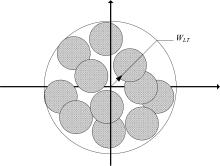

在大气中, 由于各种因素的影响, 如风速、 气压、 温度、 湿度等, 产生具有不规则性和不均匀性的漩涡, 这些漩涡随机运动, 相互作用, 形成大气湍流[8, 9], 如图1所示。

大气湍流时刻处于随机的不可预测的运动状态, 导致了大气折射率随空间和时间随机起伏。 因此, 对湍流的描述和分析总是基于结构函数、 概率分布等统计物理量开展的。 假设大气外尺度无穷大, 内尺度无穷小, 采用目前广泛应用于大气光学相关研究的Kolmogorov大气湍流折射率起伏功率谱模型。 该模型可以表示为[9]

式(1)中, k=2π /L为波数, L为传输距离;

湍流强度参数用符号

根据湍流强度参数, 将大气湍流划分三个阶段[10]: 当

1.1.1 光强闪烁

激光在大气中传输时, 光束半径相对于湍流涡旋尺寸较大时, 每个湍流涡旋都会对穿过自身的部分光束进行独立的折射和衍射, 分光束汇聚于溢油表面发生干涉导致合成光强的快速变化和闪烁, 即受激海面溢油接收到的激发光的光强I在均值< I> 附近随机起伏[8, 11]。

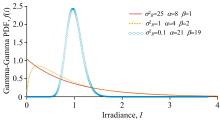

激光在大气中的传播过程较为复杂, 通常使用光强起伏的概率密度函数对其进行描述。 Andrews等[12]推导出了Gamma-Gamma模型并对其进行完善, 在弱到中等再到强湍流的环境下该分布模型均有很好的适用效果

式(3)由贝塞尔函数Kα +β ( )和Gamma函数Γ ()构成, 还包括与大气相关的参数α , β

1.1.2 光束漂移

激光经过大尺寸的湍流漩涡发生折射, 经过多个湍流漩涡后, 在垂直激光传输方向的平面内光束的中心位置将作随机变化。 这种光束的漂移效应用光束位移的统计方差表示。

对于准直光束, 不考虑其内外尺度的情况下, 得到其光束漂移方差[13]

式(4)中, Λ 0=2L/k

以平行于被探测面的正交坐标系统的束心移动作为研究对象, 在均匀各向同性湍流大气中传播的光束, 光束漂移的二维概率分布满足瑞利分布[14]。

1.1.3 光束扩展

激光在大气中传输时, 经过小尺寸的湍流漩涡发生衍射效应, 在长时间观察下, 短期光束运动形成了面积更大的光斑, 即光束扩展现象, 如图2所示。 光束扩展会导致受激发溢油海面单位面积上接收到的激发光光强减弱[15]。

长期扩展半径WLT由自由空间中的光束半径与湍流造成的衍射扩展表示, 在无限外尺度情况下, 受激发面所接收到的光束半径为[16]

BRRDF表达式由入射激发光波长λ i、 入射激发光天顶角θ i、 入射激发光方位角φ i、 出射荧光波长λ r、 出射荧光天顶角θ r、 出射荧光方位角φ r来描述, 可表示为[5]

荧光辐射与激发光入射角度、 荧光探测角度有依赖关系, 为表征荧光辐射的角度依赖关系和辐射荧光的空间分布情况, 采用BRRDF来描述LIF雷达系统目标荧光辐射特性, 如图3所示。

蒙特卡罗方法[17]是一种随机模拟方法, 以概率和统计理论方法为基础模拟光子在海面溢油中的传输过程, 记录介质上方出射的荧光光子总权重, 得到荧光的BRRDF表征。 具体过程为: 初始化入射光子的位置、 方向、 权重, 通过上述大气湍流效应模型确定光子通过大气后进入海水介质时的参数; 通过随机函数确定光子的移动步长, 使用散射相函数确定光子的散射角, 不断更新光子的位置和运动方向并判定是否产生荧光, 直至光子消亡或从海面出射; 重复上述过程直到发射完所有光子, 统计荧光出射信息。 忽略大气湍流影响的仿真程序参考文献[6]编写。

光子在介质中传输发生的随机事件概率由介质的吸收系数a、 散射系数b以及溢油油种的荧光量子产率等光学参数决定。 根据文献[6]将荧光量子产率设为0.3, 实验使用Petrobaltic油品的光学参数和Petzold测量的海水光学参数, 如表1所示。

| 表1 油品与海水光学参数表 Table 1 Optical parameter table of oil and seawater |

BRRDF仿真模型设定不同介质相交界面水平、 海面油膜的厚度为10 μ m, 海水介质层的深度为无穷、 探测器的高度为无限远, 可以接收所有荧光信号, 且忽略环境背景光与大气湍流对荧光的影响。 本文在燕山大学超算平台上采用MATLAB程序进行荧光BRRDF仿真。 仿真中激发光光束半径为1 mm, 波长为405 nm, 传输距离为1 000 m, 探测荧光波长为500 nm。 每次激发光入射一亿个光子到海水溢油表面, 入射天顶角θ i=0° , 入射方位角θ r=180° , 接收天顶角θ r=0° 。

为了研究光强闪烁影响下海面溢油辐射的荧光特性, 基于大气、 油膜与海水的固有光学性质, 进行荧光BRRDF仿真。 图4为无大气湍流情况下即归一化光强取1时的BRRDF仿真结果。 图4上方显示了荧光光子出射的方位角, 为了统计不同出射方向的荧光分布情况, 将方位角范围[0, 2π ]、 天顶角范围[0, π /2]均等分为36份, 得到1 296个立体角。

从图4中可以发现BRRDF的形状近似中心对称, 因此探测过程中接收望远镜的接收方位角并不会对探测结果产生影响。 造成此现象的原因是荧光的产生具有各向同性, 与激发光入射方位角和入射天顶角无关。

BRRDF仿真中分别取

依不同湍流强度激发光归一化光强理论概率密度分布函数在BRRDF仿真中对入射激发光施加光强闪烁效应, 从而得到海面溢油在弱、 中、 强三种湍流强度下荧光出射情况。 图6为在弱大气湍流下, 部分BRRDF仿真结果在出射方位角0° 到180° 方向截面上的强度曲线。

从图6中可以看出, 在弱大气湍流影响下, 受光强闪烁效应影响, 入射激发光到达海面溢油表面的激发光强度在一定范围内波动, 导致了接收到的海面溢油荧光辐射信号强度在某个范围内浮动。 荧光辐射强度与入射激发光归一化光强成正比, 这是因为激发光强度越大, 光子能与介质中其他粒子发生更多的碰撞, 从而会有更多的可能激发出荧光光子, 最终使得荧光辐射强度即BRRDF结果更大。

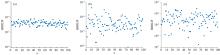

对海面溢油荧光BRRDF仿真模型在不同强度大气湍流影响下仿真得到的结果提取其BRRDF中各个立体角的均值, 将荧光信号均值作为探测到的荧光信号。 对于弱中强三种强度的大气湍流情况, 分别进行一百次BRRDF仿真实验, 其荧光信号散点图如图7所示。

图7(a)、 (b)、 (c)分别为弱、 中、 强三种强度大气湍流影响下的荧光信号散点图。 在弱大气湍流影响下, 接收到的荧光信号强度集中在2× 10-5~5× 10-5范围内; 在中等强度大气湍流影响下, 接收到的荧光信号强度主要分布在10-5~10-4内, 可以明显观察到荧光信号的波动; 在强大气湍流影响下, 接收到的荧光信号强度分散在10-7~10-3内, 一些荧光信号远大于或小于10-5, 存在极强或极弱荧光信号的情况。

由上述仿真可知, 荧光信号波动程度与湍流强度参数成正比, 即使是在弱大气湍流下, 荧光信号也会在某一范围内波动; 随着湍流强度的增加, 接收到的荧光信号波动程度逐渐加剧, 直至在强大气湍流下出现荧光信号无法被探测到的现象。 荧光信号直接影响信息的采集与结果分析, 而荧光信号受大气湍流的影响, 因此采取对应的抑制措施对LIF系统探测性能和实际监测具有重要意义。 利用LIF系统一段时间内接收到的荧光信号反演大气湍流强度以及实际荧光信号强度也将作为下一步的工作重点。

为了研究光束漂移影响下海面溢油辐射荧光的特性, 首先对不同湍流强度选取不同的湍流强度参数和大气湍流折射率结构常数。 弱湍流情况下,

在不同强度大气湍流下分别进行三十次BRRDF仿真实验, 得到海面溢油在不同强度大气湍流影响下荧光辐射情况。 为更好地观察漂移效应, 统计实验中所有荧光光子出射坐标, 将其均值作为荧光光斑中心来描述光束漂移现象, 如图8所示。

图8(a)、 (b)、 (c)分别为弱、 中、 强三种强度大气湍流影响下的辐射荧光光斑中心坐标散点图。 在弱大气湍流影响下, 出射荧光光斑中心坐标集中在以原点为圆心, 以4 μ m为半径的圆内; 在中等强度大气湍流影响下, 出射荧光光斑中心坐标集中在以100 μ m为半径的圆内; 在强大气湍流影响下, 光束漂移到达了毫米级别, 出射荧光光斑中心坐标集中在以6 mm为半径的圆内。 辐射荧光漂移范围与入射激发光基本一致, 这是因为光子进入介质层后与介质中其他粒子发生碰撞产生荧光, 荧光的产生具有各向同性, 垂直出射的荧光距离上层介质最近, 荧光在运动中的损失最小, 最容易出射海面。 而其他方向产生的荧光因为到达海面的距离过远而在运动中消亡, 无法出射海面, 更不会被LIF雷达系统接收。

综上所述, 激发光漂移程度与湍流强度成正比, 辐射荧光呈现同样趋势。 仅考虑光束漂移效应, 大气湍流对辐射荧光漂移范围影响微弱。 即使是强大气湍流, 采用常规光学镜头的LIF雷达系统就可以实现光束漂移效应下对光学信号的采集, 故在讨论大气湍流对LIF探测海面溢油影响时可忽略光束漂移效应。

为了研究光束扩展影响下海面溢油辐射荧光的特性, 激发光垂直入射海面且忽略漂移效应, 以激发光到达海面的束心为中心, 忽略激发光在真空环境下传输的扩展情况, 即所有光子在1 mm半径的圆形内随机入射。 在无大气湍流影响下, 荧光的辐射情况如图9(a)所示。 在海面溢油荧光BRRDF仿真模型中对入射激发光施加光束扩展效应, 由式(5)计算得出弱、 中、 强三种强度大气湍流影响下溢油海面接收到的激发光光束半径分别为3.1、 9.7和48.3 mm, 在不同强度大气湍流条件下进行BRRDF仿真实验, 得到海面溢油在不同强度大气湍流影响下的辐射荧光光斑, 图9(b)、 (c)、 (d)分别为弱、 中、 强大气湍流影响下的辐射荧光光斑。

从图9(a)可以看出, 忽略大气湍流影响, 荧光的辐射范围主要集中在半径略大于1 mm的圆内, 与光子入射情况基本一致。 这是因为激发光入射海面时是垂直入射, 入射光子在介质交界处未发生折射, 进入介质后光子的运动方向变化较小, 更有利于荧光的出射。 在弱大气湍流影响下, 光斑半径约为5 mm; 在中等强度大气湍流影响下, 光斑半径约为15 mm; 在强大气湍流影响下, 无法观察到成型光斑。 激发光受大气湍流影响, 到达溢油海面时激光光斑变大, 忽略光强变化, 溢油海面单位面积上接收到的激发光光强减弱。 因此, 单位面积上荧光产率变低, 辐射荧光强度变小。 随着入射激发光的愈发分散, 单位面积上荧光强度逐渐变低, 最终探测不到荧光信号。

由上述仿真可知, 辐射荧光光斑半径与湍流强度成正比, 中等及以下强度大气湍流下可以观察到荧光光斑, 强大气湍流下光斑破裂, 扩展的概念已经不能反映光斑的真实情况。 准确评估激发光在大气湍流中的扩展特性, 对于光学接收系统的合理设计十分关键。 在弱、 中大气湍流下, 可以增大LIF雷达系统的光学接收孔径或增加探测单元数目来消除其不利影响; 在强大气湍流下开展LIF探测工作, 如何尽可能多地收集微弱荧光信号并对其进行放大, 有待进一步深入研究。

针对实际应用对大气信道下LIF探测海面溢油BRRDF仿真模型的迫切需求, 使用蒙特卡罗方法模拟了大气湍流影响下波长为405 nm的激光在海面溢油中的传输过程, 数值分析了光强闪烁、 光束漂移和光束扩展效应对海面溢油BRRDF的影响。 结果表明, 光束漂移效应对辐射荧光漂移范围影响微弱; 在弱大气湍流影响下, 海面溢油辐射荧光信号平稳, 光斑半径从1 mm扩展到5 mm。 随着大气湍流强度增加, 荧光信号波动范围增大, 出现荧光信号微弱或极强的情况, 光斑半径扩展至15 mm。 在强湍流情况下, 荧光信号分散并衰落至某一阈值之下, 使得LIF雷达系统无法探测到荧光信号。 实际大气非常复杂, 上述效应的叠加效果会进一步降低LIF探测系统测量精度。 综上所述, 大气湍流强度是影响LIF探测系统的关键因素, 在湍流强度参数

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|