作者简介: 陈 程, 1999年生, 中国地质大学(武汉)珠宝学院硕士研究生 e-mail: 3026899655@qq.com

“达碧兹”电气石是比较少见的电气石品种, 使用常规宝石鉴定仪器、 红外光谱仪、 X射线荧光光谱仪及高光谱成像技术对其进行测试分析。 旨在探讨高光谱成像技术在复杂样品中的应用, 丰富“达碧兹”电气石的多角度研究。 “达碧兹”电气石内部存在丰富的平行排列的管状包裹体和黑色固体包裹体。 视觉上呈现的边界差异来源于平行管状包裹体的多方向性分布。 六方柱a区的平行管状包裹体近乎垂直于 c轴排列; 而在三方单锥r区, 由“达碧兹”三条黑臂划分的三个菱形区域的管状包裹体沿 c轴方向分别呈现10°~30°向外辐射的夹角。 “达碧兹”现象的出现, 来源于黑色包裹体从中部向外三个方向延伸, 大量附着于管状包裹体的外部或包裹在其内部。 使用高光谱成像技术, 获取“达碧兹”电气石的感兴趣区域的平均反射率谱线与可视化图像。 高光谱图谱与选区明暗变化一致, 出现位于紫区440 nm、 橙红区610 nm为中心的宽吸收带。 结合成分分析致色元素Cr、 V含量较高, 认为绿色是由于Cr3+的d—d电子跃迁和V3+的d电子自旋允许跃迁共同作用所致。 可视化图像显示样品的测试状态, 沿 c轴方向, 边缘六方柱a逐渐消失, 中心三方单锥r逐渐占据整个平面。 计算像元比, 绿区与整个平面的像元数比值范围在16.81%~49.96%。 切片双面的黑臂占比不一致, 晶体两端的黑色包裹体数量不呈现线性关系, 而是沿+ c轴方向, 变化率提高。 所提出的方法能够快速识别和分析“达碧兹”电气石中不同成分的分布和浓度以及提供矿物内部结构和晶体取向的详细信息; 识别矿物中的微小包裹体, 对于了解矿物的成因过程和环境条件具有重要意义。

“Trapiche” tourmaline is a rare variety of tourmaline. Conventional gemstone identification instruments, infrared spectrometers, X-ray fluorescence spectrometers, and hyperspectral imaging techniques were used to test and analyze it. This paper aims to discuss the application of hyperspectral imaging technology in complex samples and enrich the multi-angle study of “trapiche” tourmaline. There are abundant parallel tubes and black solid inclusions in “trapiche” tourmaline. The visual boundary difference is due to the multidirectional distribution of parallel tubular inclusions. The parallel tubular inclusions in region a of the hexagonal column are arranged almost perpendicular to the c-axis. In the r region, the tubular inclusions of the three rhomboid regions divided by the three black arms of “trapiche” radiate outward along the c axis at an angle of 10°~30°. The appearance of the “trapiche” phenomenon comes from the fact that the black inclusions extend from the middle to the outside in three directions, and many of them are attached to the outside or wrapped in the inside of the tubular inclusions. Using the hyperspectral imaging technique, the average reflectance spectral lines and visual images of the region of interest of “trapiche” tourmaline are obtained. The hyperspectral pattern is consistent with the shading of the selection, and a wide absorption band centered at 440 nm in the purple region and 610 nm in the orange-red region appears. The content of Cr and V is high in the combination component analysis. It is considered that the d—d electron transition of Cr3+ causes the green color, and the D-electron spin allowed the transition of V3+. The visualized image shows the test state of the sample along the direction of the c-axis, the edge hexagonal column a gradually disappears, and the central three-square single cone r gradually occupies the entire plane. The pixel ratio between the green zone and the whole plane ranges from 16.81% to 49.96%. The proportion of black arms on both sides of the slice is inconsistent, and the number of black inclusions at both ends of the crystal does not show a linear relationship, but along the + c-axis, the change rate increases. The advantage of hyperspectral imaging technology lies in its ability to rapidly identify and analyze the distribution and concentration of different components in “trapiche” tourmaline and provide detailed information on the mineral′s internal structure and crystal orientation. Identifying microscopic inclusions in minerals is of significant importance for understanding the mineral′s genesis processes and environmental conditions.

“ 达碧兹” 是一种出现在部分宝石中的独特现象, 主要发现于祖母绿、 刚玉以及水晶等三方和六方晶系。 最初, “ 达碧兹” 电气石被视作为祖母绿在商业上流通, 直至2007年, Hainschwang等[1]对来自赞比亚“ 达碧兹” 电气石进行首次研究, 通过电子探针分析其应属于钙镁电气石; 由V3+致色; 由于电气石快速结晶生长将碳质材料包裹, 形成“ 达碧兹” 。 Schmetzer等[2]又详细研究了“ 达碧兹” 电气石的成分、 结构和化学模式的形成。

高光谱成像技术(hyper spectral imaging, HSI)将光谱和光学成像完美地集成在一个系统中, 同时获取测试对象光谱信息和空间信息, 可以反映测试物的化学成分和物理结构[3]。 国内外学者使用HSI技术在鉴别天然玉石和假玉石[4]、快速识别充胶翡翠的充填程度[5]、 区分绿松石和相似宝玉石以及分类鉴别宝石的品种等方面进行了研究, 证明了HSI技术在宝石分类鉴别中的可行性。 本研究使用HSI技术获取“ 达碧兹” 电气石的高光谱, 对图像可视化, 分析其在复杂样品研究中的作用和优势。

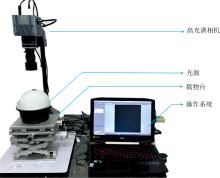

本实验采用的高光谱成像设备由成像系统、 光源、 载物台和操作系统组成(图1)。 成像系统使用SHIS系列凝采式高光谱相机, 基于液晶可调谐滤波器(LCTF), 应用凝采式高光谱成像技术, 在覆盖可见光(420~750 nm)的光谱范围内, 通过电控LCTF进行连续细分窄波段分光, 对每个波段进行高分辨率的二维面阵成像, 进行图像处理后, 获得完整的高光谱高清图像序列。

高光谱图像的“ 数据立方体” (图2), 由空间维度(长和宽), 通道维度(波长)组成。 与灰度(单通道)、 彩色(RGB三通道)以及多光谱图像(十几个通道)不同, HSI图像的通道具有数十到数千个。 这一点与常规的光谱学仪器一致, 但是HSI的每一个通道都具有该波长的高光谱图像; 图像上的每一个像元都具有其特征谱线。

共获得完整柱状晶体4个, 编号Tour 1—Tour 4。 Tour 1垂直c轴切磨得到2块平行双面; 剩余部分沿平行c轴的晶面切磨获得6片平行双面。 Tour 2以楔形切割。 Tour 3垂直c轴切磨获得4块平行双面。 样品切片厚度0.82~1.40 mm。

傅里叶变换红外光谱、 高光谱成像、 X射线荧光光谱及基本宝石学测试均在国家金银饰品质量检验检测中心(天津)深圳实验室完成。 红外光谱测试使用Summit IS5傅里叶变换红外光谱仪, 测试条件: 波数范围4 000~400 cm-1, 扫描次数32, 分辨率4 cm-1。 能量色散X射线荧光光谱测试对样品进行半定量成分测定, 测试条件: 管电压为45 kV, 温度25 ℃, 测试时间60 s。 高光谱成像技术条件: 空间分辨率2 048× 2 046, 光谱分辨率2 nm, 以固定光源采集法进行数据采集, 先获取标准白板的绝对反射率值, 完成样品采集, 计算样品相对反射率值。 使用Python计算机语言的matplotlib、 OpenCV、 pandas、 spectral模块绘制高光谱与红外光谱曲线; 高光谱处理软件ENVI提取样品的高光谱图像感兴趣区域(ROI)数据和计算平均反射率, 并可视化样品高光谱图像。

该批样品折射率1.615~1.635, 双折射率0.020。 垂直与平行c轴切磨的样品在长短波紫外荧光灯下均无荧光。 相对密度在2.85~2.99之间, 相对较低, 可能是内部包裹体占比较高所致。 显微镜下观察发现内部主要存在黑色矿物包裹体, 平行排列的针状、 管状包裹体, 黄色矿物包裹体。 前人[2]基于电气石的热释电性, 使用粉末硫和红色氧化铅确定了“ 达碧兹” 电气石的正负端, 即c轴方向(图4)。 完整晶体是由-c轴端的三方单锥-r{01$\bar{1}$1}、 +c轴端的三方单锥r{10$\bar{1}$1}和o{02$\bar{2}$1}及六方柱a{11$\bar{2}$0}和m{01$\bar{1}$0}共同组成。

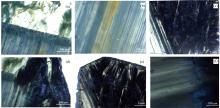

样品显微放大观察, “ 达碧兹” 样品内部存在丰富的平行排列的管状包裹体和黑色固相包裹体, 以及两相包裹体[图5(f)]。 平行管状包裹体呈现多方向性分布, 主要以六方柱a和三方单锥r分区, 从而视觉上呈现边界差异[图5(a)]。 六方柱a区的平行管状包裹体近乎垂直于c轴排列; 而在三方单锥r区, 由“ 达碧兹” 三条黑臂划分的三个菱形区域的管状包裹体, 沿c轴方向分别向外辐射呈现10° ~30° 的夹角[图5(b、 c)]。 丰富的黑色包裹体则附着于管状包裹体的外部或包裹在其内部[图5(d、 e)], 尤其出现在中部向外延伸的三个方向, 从而出现“ 达碧兹” 现象。

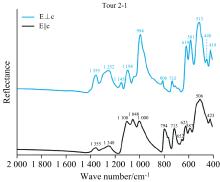

电气石的化学通式为XY3Z6[Si6O18][BO3]3V3W, 是以[SiO4]、 [MO6]、 [BO3]为架构的环状硅酸盐矿物, 所以红外光谱振动峰主要由八面体阳离子M—O振动、 [BO3]、 [SiO4]、 羟基和水组成。 样品在506 cm-1附近的峰归属于δ Si—O弯曲振动; 623、 713、 794 cm-1附近的峰是受Si—O—Si键畸变所致; 1 000、 1 048及1 110 cm-1处特征峰分别与ν sO—Si—O(对称伸缩振动)、 ν asO—Si—O(不对称伸缩振动)、 ν asSi—O—Si(对称伸缩振动)相关; 1 251 cm-1特征峰归属于[BO3]3-基团的伸缩振动; 1 355 cm-1的特征峰归属于δ OH的弯曲振动[6, 7]。 在常光和非常光方向上也有着些许的差别。 通过红外的特征峰能够确定这批样品为电气石(图6)。

对部分样品进行了XRF测试, 以确定其主要成分。 对垂直c轴的切片Tour 3-3和Tour1-2的黑色与绿色区域分别测试(表1)。 测试样品金属元素Mg和Ca含量较高, 推测为钙镁电气石。 样品都含有Cr、 V、 Ti和Fe这4种致色元素, 但是Fe的含量相对较低; 所有样品的V含量都高于Cr, 推测样品的绿色是Cr和V元素共同导致。 由于成分测试的目的仅仅是为了获得样品的主要化学成分组成, 确认样品为电气石, 并大致得到致色元素组成, 所以XRF测试是足够的。

| 表1 样品主要氧化物成分数据 (wt%) Table 1 Data on the main oxide composition of the sample (wt%) |

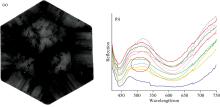

高光谱的谱线与紫外-可见光谱基本一致, 可以用来讨论样品的颜色成因。 沿图7(a)的样品灰度图像随机方向圈选12个感兴趣区域(region of interest, ROI), 并将ROI平均反射率映射到图7b的光谱图中。 图像中亮度较高区域, 都具有440和610 nm为中心的明显吸收谱带。 黑色区域, 光谱反射率较低, 谱线较为平缓。 当ROI区域正好位于浅色包裹体, 或者同时包含较明暗交界处, 平均光谱反射率相对降低。 对前人研究[8, 9, 10, 11]总结分析, 认为当样品成分出现Cr或V且含量可忽略不计时, 对应的另一种元素在致色时起着唯一作用, 可见光图谱可视其特征峰。 而当二者含量都不可忽略时, 二者共同影响着颜色, 但是吸收峰的位置会因为Cr/V比的变化, 出现蓝移或红移。 所以, “ 达碧兹” 电气石出现位于440和610 nm为中心的宽带是由于Cr3+的d—d电子跃迁和V3+的d电子自旋允许跃迁。

高光谱图像的可视化是将数据转换为可见的图像形式, 有利于直观地观察和分析图像, 并从中获取有价值的信息。 样品的高光谱图像可视化可以消除内部包裹体的干扰, 从而发现一些宏观的规律。 通过颜色分区代表样品的在整个切面的分布面积和状态。 由垂直c轴切片的可视化图像可看出, 黑臂分布不均匀, 呈现无规律性[图8(a)]。 沿c轴方向, 绿区逐渐消失, 黑臂逐渐增多; 边缘六方柱a也逐渐减少, 三方单锥r逐渐占据整个平面。 在图8b平行c轴切片显示, 绿区边缘六方柱a逐渐减少到消失, 中心三方单锥r蓝区也逐渐消失, 黑臂占据主导。

通过高光谱图像的可视化对样品整体及分区像元进行统计计算。 由于误差的存在, 进行了多次计算, 并删除最大和最小值离群点后计算平均值。 Tour 3系列样品的绿区与整个平面的像元数比值范围在16.81%~49.96%。 由于Tour 3-3与Tour 3-5的厚度都为1.4 mm, 获取二者正反面的高光谱图像, 计算黑臂与整个平面的像元数比值(正面: -c方向; 反面: +c方向)(图9)。 Tour 3-3的黑臂像元比值差约为3.90%, 正反面黑臂像元的数量存在一定的差异; 而Tour 3-5的像元比值差约为6.17%, 正反两面的黑臂像元数量差异更为明显。 说明在结晶过程中, 靠近晶体+c轴端的区域, 黑色包裹体更多。 两端的黑色包裹体数量不呈现线性关系, 而是沿+c轴方向, 变化率提高。 这可能与晶体的生长条件、 环境、 晶体内部的缺陷和晶体结构有关, 但具体原因还需要进一步的研究和分析。

(1)“ 达碧兹” 电气石内部存在丰富的平行排列的管状包裹体和黑色固体包裹体。 视觉上呈现的边界差异来源于平行管状包裹体的多方向性分布。 六方柱a区的平行管状包裹体近乎垂直于c轴排列; 而在三方单锥r区, 由“ 达碧兹” 三条黑臂划分的三个菱形区域的管状包裹体, 沿c轴方向分别向外辐射呈现10° ~30° 的夹角。 “ 达碧兹” 现象的出现, 来源于黑色包裹体从中部向外三个方向延伸, 大量附着于管状包裹体的外部或包裹在其内部。

(2)高光谱图谱与选区明暗变化一致, 出现位于紫区440 nm、 橙红区610 nm为中心的宽吸收带。 结合成分分析致色元素Cr、 V含量较高, 认为是由于Cr3+的d—d电子跃迁和V3+的d电子自旋允许跃迁共同作用所致。

(3)可视化图像分析, 沿c轴方向, 边缘六方柱a逐渐消失, 中心三方单锥r逐渐占据整个平面。 结合高光谱图像处理软件计算绿区与整个平面的像元比, 比值范围在16.81%~49.96%。 切片双面的黑臂占比不一致, 晶体两端的黑色包裹体数量不呈现线性关系, 而是沿+c轴方向, 变化率提高。

(4)研究提出的应用于“ 达碧兹” 电气石的高光谱成像技术能够快速获得测试范围内所有样品的图像与光谱信息, 可识别和分析样品中不同成分的分布和浓度以及提供矿物内部结构和晶体取向的详细信息。 所具有的图像分辨率高、 光谱分辨率高的特点能够识别样品中的微小包裹体, 对于了解矿物的成因过程和环境条件具有重要意义。 除此之外, 这些优势可以延伸至诸如色带蓝宝石、 西瓜碧玺及变彩欧泊等复杂样品研究中。 目前由于高光谱数据的丰富性, 我们目前正在将其与深度学习-神经网络模型进行结合, 探索该方法在彩色宝石颜色质量评价中的可行性, 是否能改善目前宝石颜色质量评价中仍广泛存在的客观性和主观性正在研究当中。

致谢: 感谢国家金银饰品质量检验检测中心(天津)深圳实验室对本研究仪器的大力支持。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|