作者简介: 李季鸿, 1992年生, 郑州大学物理学院, 中原之光实验室博士研究生 e-mail: 1203804639@qq.com

鹤壁集窑作为北方中原地区著名的民间窑场, 其生产规模宏大, 种类繁多, 工艺精湛, 以白釉瓷器为主, 同时也生产黑釉、 钧釉、 黄釉、 豆青釉等多种釉色瓷器。 通过质子激发X射线荧光分析(PIXE)、 偏光显微镜(OM)、 分光光度计(UV-Vis-NIR)和热膨胀仪(TD)等技术, 对鹤壁集窑宋代粗白瓷、 刻划花粗白瓷以及金代粗白瓷的胎釉化学成分、 微观结构、 反射光谱等进行了测试和分析。 研究结果显示, 鹤壁集窑三类粗白瓷中大多数呈现微弱的黄绿色调, 并以黄色调为主, 大部分样品的反射率分布在43.4R%~57.2R%, 釉面明度值 L*普遍偏高, 分布在72.3~90.3。 宋金时期粗白瓷的釉料配方比较稳定, 其中金代和宋代粗白瓷的釉料配方基本一致, 刻划花白瓷釉中除了助熔剂总量相对另外两类偏低外, 其余化学成分基本相同。 三类粗白瓷釉都属于钙碱釉系, 并且釉层与胎体之间都存在厚度不同的化妆土层。 三类粗白瓷胎体都具有北方高铝低硅的特征, 金代粗白瓷胎中助熔剂含量略低于宋代的两类粗白瓷, 原料特征相近。 宋代粗白瓷的烧成温度普遍较高, 其中粗白瓷的主要集中在1 250~1 340 ℃, 刻划花的在1 310~1 390 ℃, 这两种样品都存在“生烧”和“过烧”两种状态, 胎体致密性普遍较好; 而金代粗白瓷的烧成温度较低, 范围在1 220~1 250 ℃, 普遍处于“生烧”状态, 烧结程度较差。 鹤壁集窑金代粗白瓷与宋代粗白瓷相比它的制瓷工艺有所下降。 该研究全面分析了鹤壁集窑粗白瓷的工艺特征与发展趋势, 对于认识其与其他窑口的关系具有重要价值, 为未来进一步弄清楚它与其他窑口的关系奠定了科学基础。

As a famous folk kiln in the northern central plains, the Hebi Ji kiln had a grand production scale, a wide variety of types, and exquisite craftsmanship, with white-glazed porcelain as its main production. Also, it produced a variety of glazed porcelains, such as black-glazed, Jun-glazed, yellow-glazed, and bean-glazed porcelains. In this study, the chemical compositions, microstructures, and reflectance spectra of the body glaze of Song Dynasty coarse white porcelain, incised flower coarse white porcelain, and Jin Dynasty coarse white porcelain from the Hebi Ji kiln were tested and analyzed using the techniques of proton-excited X-ray fluorescence (PIXE), polarized light microscopy (OM), spectrophotometer (UV-Vis-NIR) and thermal expansion meter (TD). The results of the study show that most of the three types of coarse white porcelain in the Hebi ji kiln show a faint yellow-green hue and are dominated by a yellow hue, with the reflectance of most of the samples distributed in the range of 43.4R%~57.2R%, and the glaze brightness value L* is generally high, distributed in the range of 72.3~90.3. Song and Jin dynasties′ coarse white porcelain glaze formula is relatively stable, of which the Jin Dynasty and Song Dynasty coarse white porcelain glaze formula is the same, carved flowers in the white porcelain glaze in addition to the total amount of flux relative to the other two types of low, the rest of the chemical composition is the same. Three types of coarse white porcelain glaze belong to the calcium alkali glaze system, and the glaze layer and the body between the existence of varying thicknesses of the cosmetic clay layer. Three coarse white porcelain carcass types have northern high alumina and low silicon characteristics; the Jin Dynasty coarse white porcelain carcass flux content is slightly lower than that of the two types of coarse white porcelain in the Song Dynasty, and the raw material characteristics are similar. During the Song Dynasty, the firing temperatures of coarse white porcelain were generally higher. Specifically, the firing temperatures for standard coarse white porcelain ranged from 1 250~1 340 ℃, while the carved coarse white porcelain was fired at temperatures between 1 310 and 1 390 ℃. Both types exhibited states of “the raw firing” and “the over firing” with generally good body density. In contrast, the firing temperatures for coarse white porcelain during the Jin Dynasty were lower, ranging from 1220~1250 ℃. These pieces were mostly in a "raw firing" state, resulting in poorer sintering. Hebi Ji kiln Jin dynasty coarse white porcelain and Song dynasty coarse white porcelain compared porcelain production process has declined. This study comprehensively analyses the process characteristics and development trends of the coarse white porcelain of the Hebi Ji kiln, which is of great value in understanding its relationship with other kilns and lays a scientific foundation for further future clarification of its relationship with other kilns.

鹤壁集窑始建于唐代晚期, 兴盛于宋、 金、 元、 明、 清等历史时期, 尤以宋代为鼎盛时期。 该窑址位于河南省鹤壁市淇滨区, 地处黄河中游, 交通十分便利。 鹤壁集窑是一处规模宏大的窑址群, 占地面积约为84万平方米, 拥有数十个窑口。 鹤壁集窑烧制的瓷器种类繁多, 以白釉瓷器为主, 同时也生产黑釉、 钧釉、 黄釉、 豆青釉等多种釉色瓷器。 这些陶瓷产品不仅在国内广受欢迎, 同时也远销海外。 这一发现不仅揭示了鹤壁集窑在历史上的重要地位, 也为我们研究古代陶瓷生产和贸易提供了珍贵的实物资料[1]。

宋代瓷器的烧造技术达到了高度成熟, 各地窑场之间在制作技术和工艺上进行了广泛的交流与借鉴。 在这一背景下, 鹤壁集窑所生产的粗白瓷展现出了其独特的技术特征和地域风格。 自1963年河南省文化局文物工作队对鹤壁集窑进行发掘以来, 关于其白地黑花、 白地铁红花、 褐红花和白瓷等陶瓷外观的研究已经取得了一定成果[2, 3, 4]。 然而, 该窑址陶瓷的科技研究相对较少。 仅有陈尧成等人对鹤壁集窑的黑色和褐色彩陶样品进行过科技研究, 发现这些样品的烧成温度普遍较低(1 100~1 160 ℃), 多数处于生烧状态, 且气孔率较高, 玻化程度较低[5]。 此外, 陈尧成和郭演仪等还发现, 鹤壁集窑的黑色和红色彩陶样品中, 包括北宋、 金代和部分元代的样品, 多采用釉下彩技法, 其色层物相主要是磁铁矿, 花纹呈现黑色调[6]。 但对鹤壁集窑粗白瓷科技方面的研究尚属空白。 本研究通过对鹤壁集窑粗白瓷的化学成分、 微观结构、 烧制工艺等方面的探讨, 旨在为后续研究鹤壁集窑白瓷与其他窑口白瓷之间的交流和关系提供坚实的科学依据。

本研究选取了由鹤壁市文物考古工作队提供的15块鹤壁集窑宋金时期的粗白瓷样本作为研究对象。 样品编号为HBC01—HBC15, 并根据其年代和特征分为三个主要类别: (1)宋代粗白瓷: HBC01—HBC05、 HBC08—HBC11; (2)宋代刻划花粗白瓷: HBC12—HBC15; (3)金代粗白瓷: HBC06、 HBC07。 样本的外观形貌展示于图1。

1.2.1 样品制备

为了精确测定白瓷胎釉的化学成分, 实验前对样品进行了彻底清洗。 首先, 使用去离子水进行多次超声波清洗, 然后用乙醇重复处理, 直到样品完全干净后放入干燥箱中烘干。 在OM观察之前, 样品需用STX-402型金刚石线切割机切割, 以确保切割面平行。 分光光度计测试前, 样品表面需用酒精擦拭并晾干。 热膨胀测试的样品同样用切割机将胎切割成接近标样大小的规则长方体, 清洗干净后放在150 ℃干燥箱中烘干。

1.2.2 仪器测试

PIXE实验是在复旦大学现代物理研究所NEC9SDH-2串列加速器上展的, 3.0 MeV质子经Kapton膜和空气后轰击样品, 能量稳定在2.8 MeV[7, 8]。 采用英国SGX Sensortech生产的Si(Li)探测器来探测从样品激发出的X射线, 该探测器对5.9 keV的X射线能量分辨率为150 eV。 实验用He气以减少空气对Na、 Mg等元素的X射线吸收, 确保Na、 Mg等元素含量测量的准确性, 该实验精度在3%~5%。 使用日立UH4150紫外可见近红外分光光度计对白瓷的釉面进行反射光谱的测试, 波长范围: 200~1 000 nm, 接收器使用光电倍增管(PMT)。 采用OM(OLYMPUS, BX51, Japan)观察白瓷的釉层厚度和显微结构等形貌特征, UIS光学系统, 金属卤素冷光源(12 V, 100 W), 可实现50~1 000倍的图像观察并具有图像深度合成、 即时测量等功能。 德国耐驰DIL 402 Expedis Classic型热膨胀仪, 顶杆的位移灵敏度为2 nm, 采样速率60 pts· min-1, 升温速率5 K· min-1。

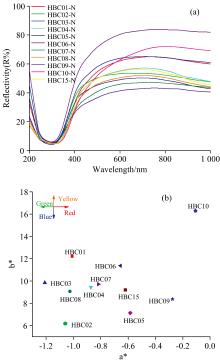

图2(a)为鹤壁集窑粗白瓷部分样品的釉面反射光谱。 表1记录了相应样品的反射光谱数据, 包括主波长、 反射率以及CIELAB颜色空间的色度值L* 、 a* 、 b* 。 这些色度值是基于CIE1976标准由反射光谱的数据计算得出。 鹤壁集窑粗白瓷的釉属于透明釉且胎釉中间施有化妆土, 所以其釉面反射光谱和色度值基本可以反映釉积化妆土共同反应的颜色特征。 从图2(a)和表1可以看出, 所有样品的主波长介于653~778 nm。 其中四个样品(HBC01、 HBC03、 HBC06和HBC10)具有较高的反射率(65.1R%~83.8R%), 其余样品的反射率相对较低(43.4R%~57.2R%), 且它们的反射光谱较为接近。 图2(b)为部分样品釉面a* 、 b* 值的散点图。 由图2(b)和表1, 可得HBC10的b* 值最高为16.31, 且a* 值接近0, 表明该样品以黄色调为主。 其余样品的a* 值介于-0.28至-1.21之间, b* 值介于6.21至12.24之间, 这表明它们呈现黄绿色调, 也以黄色调为主。

| 图2 鹤壁集窑粗白瓷部分样品釉表面的(a)反射光谱; (b)a* b* 的散点图Fig.2 (a) Reflectance spectra of the glaze surface of some samples of coarse white porcelain from the Hebi Ji kiln; (b) scatter plot of a* b* |

| 表1 鹤壁集窑粗白瓷部分样品釉表面的主波长、 反射率以及色度值 Table 1 Dominant wavelength, reflectivity and chromaticity of the glaze surface of some samples of coarse white porcelain from the Hebi Ji Kiln |

由表1可得, 这些样品的L* 值普遍较高(72.25~90.3), 反映了样品较高的明度。 综上所述, 大部分样品的整体颜色较为一致, 且明度值较高, 这表明它们的釉料配方和烧制技术相对成熟。

图3是鹤壁集窑粗白瓷胎釉断面在正交偏光下的微观结构。 由图3可知, 几乎所有样品的釉层中都存在大小不等的气泡(直径在25~90 μ m), 这些气泡会引起光线在釉层中的散射和反射, 从而在一定程度上增加釉层的乳浊度, 进而降低釉面的透明度[9]。 由于金代粗白瓷釉层中的气泡相对宋代的较少, 因此宋代粗白瓷的釉层乳浊度相对较高。 鹤壁集窑制瓷原料中较高的铁和钛含量导致胎体颜色普遍较深, 所以工匠们在胎体表面施加了一层化妆土以进行覆盖[2]。 从图3可以看出, 所有样品都施加了化妆土, 釉层与化妆土层的界限在偏光显微镜下较为明显, 而化妆土层与胎体的界限则不太清晰, 尤其是在金代和宋代刻划花的样品只能大致分辨。 图3的观察结果揭示, 在几乎所有样品的胎体中, 均存在大小不一的黑灰色和褐色杂质, 这可能表明鹤壁集窑当时的胎料淘洗技术上尚处于发展阶段或由当时市场需求决定。 由图3可得, 除了HBC15的釉层厚度约为100 μ m, 其余样品的釉层厚度相对接近, 在(160± 30) μ m。 而化妆土层的厚度则表现出较大的差异: 宋代粗白瓷在110~150 μ m, 刻划花粗白瓷在250~350 μ m, 金代粗白瓷在260 μ m左右。 这种差异可能反映了窑工在制作不同类别粗白瓷时, 有意为之以达到特定的效果。 特别是宋代刻划花白瓷的化妆土层较厚, 这应该与其在釉层上刻划花纹时需防止胎色透出有关。

表2为鹤壁集窑三类粗白瓷样品釉的9种氧化物化学成分和b值的平均值和标准差。 图4(a)和(b)为鹤壁集窑粗白瓷釉中RO-R2O的散布图和b值的箱线图。 由表2和图4(a)可得, 宋代刻划花粗白瓷釉中的K2O、 Na2O的含量整体相对偏低, 而宋代、 金代粗白瓷釉中Na2O、 K2O的含量比较接近, 且相对宋代刻划花较高。 研究表明, 助熔剂的总量会影响釉料的流动性和均匀性, 较低的助熔剂总量可能导致釉料流动性较差, 但可能使釉面更加光滑和均匀[10]。 刻划花粗白瓷釉中的Na2O、 K2O、 CaO和MgO的总含量(即助熔剂总量)在三类粗白瓷中最低, 均值为9.16%。 而宋代与金代粗白瓷釉中的助熔剂总量偏高, 均值分别为11.14%和10.68%。 据此, 推测宋代刻划花粗白瓷的工匠为了在烧制过程中保持釉面刻划纹理的清晰度, 有意减少了釉中的助熔剂总量, 以降低釉料的流动性。 这表明当时的工匠已熟练掌握制瓷技术。 由表2可得, 宋代刻划花、 宋代和金代粗白瓷釉中K2O、 CaO、 P2O5的含量普遍都较高, 其中K2O的均值分别为3.73%、 3.90%和2.95%; CaO的为4.83%、 4.41%和4.22%; P2O5的为0.88%、 0.87%和0.79%。 以上分析说明三类白瓷釉中都添加了草木灰。 三类白瓷釉中的Al2O3和SiO2含量基本接近, 计算三类粗白瓷胎和釉中SiO2和Al2O3的比值, 发现三类白瓷胎和釉的比值范围分别为2.26%~2.87%和3.68%~4.81%, 这表明胎与釉并未使用相同的原料配制。 由表2还可得, 除了刻划花白瓷釉中的Fe2O3含量(均值0.85%)相较于其他两类白瓷样品整体偏高外, 其余两类样品釉中的Fe2O3和TiO2的含量相差不大。 由图4(b)所示, 三类白瓷釉的b值集中在0.5~0.75之间, 这符合罗宏杰等[11]对钙系釉的分类标准中的钙-碱釉, 所以这三类白瓷釉都属于钙-碱釉。

| 表2 鹤壁集窑三类粗白瓷釉的PIXE数据(wt%) Table 2 PIXE data of three types of coarse white porcelain glazes from the Hebi Ji Kiln (wt%) |

表3为鹤壁集窑三类粗白瓷样品胎的9种氧化物和助熔剂总量化学成分的平均值和标准差。

| 表3 鹤壁集窑粗白瓷胎的PIXE数据(wt%) Table 3 PIXE data of coarse white porcelain body of the Hebi Ji Kiln (wt%) |

图5(a)和(b)分别为鹤壁集窑粗白瓷Na2O-K2O和Al2O3-SiO2的散点图。 由表3和图5(a)可得, 宋代刻划花白瓷胎中除了4个样品的K2O含量较高外(都超过2.2%), 其余样品的K2O含量接近, 且相对较低(集中在1.38%~1.88%之间)。 金代粗白瓷胎中的K2O含量与A区域的接近, 但Na2O的含量相对偏低。 以上分析与制瓷原料的分析结果相比较, 推测这些粗白瓷样品胎中应添加了风化程度较深的瓷石[12]。 由表3可得, 宋代粗白瓷胎的MgO含量整体偏低, 而刻划花胎中的CaO含量相对较高。 金代样品中的MgO含量最高, 均值为1.07%, 而宋代和刻划花粗白瓷胎中的MgO含量相近, 分别为0.55%和0.64%, 均较低。 这表明三类样品的胎中都可能添加了含MgO的瓷石, 其中金代瓷胎的添加量应更多。 由表3和图5(b)可得, 鹤壁集窑粗白瓷胎中Al2O3含量在23.98%~28.27%之间, 均值为25.61%; SiO2含量则在63.83%~68.83%之间, 均值为66.38%。 这一数据表明, 鹤壁集窑粗白瓷属于我国北方地区特征的高铝低硅质瓷胎。 在三类粗白瓷中, 刻划花白瓷不仅胎中的Al2O3含量相对最高和SiO2含量相对最低, 而且胎中的Fe2O3和TiO2含量也普遍较低, 平均值分别为1.62%和0.91%。 由以上分析可得, 宋代刻划花粗白瓷胎中可能添加了相对另外两类样品更多的高岭土。 由表3可得, 宋代两类样品的胎中助熔剂总量(RO+R2O)均值分别为4.10%和4.18%, 略高于金代白瓷(均值3.70%)。

图6为鹤壁集窑三类白瓷部分样品的热膨胀图。 瓷器烧成状态可分为“ 生烧” 、 “ 正烧” 和“ 过烧” 三种, 其中“ 生烧” 瓷器在复加热至烧成温度时会出现收缩现象, 而“ 正烧” 或“ 过烧” 瓷器则表现出膨胀[13]。 鹤壁集窑宋代粗白瓷的烧成温度较高, 除了HBC08(1 214 ℃)外, 其余样品烧成温度介于1 250~1 390 ℃之间。 金代样品的烧成温度较低, HBC06和HBC07分别为1 249和1 223 ℃。 宋代白瓷胎中存在“ 生烧” 和“ 过烧” 两种状态, 金代白瓷则普遍为“ 生烧” 。 表4显示, 宋代两类粗白瓷的吸水率相近, 且普遍都低于1 W· %-1, 金代样品HBC06和HBC07的吸水率分别为7.180和5.411 W· %-1, 这反映出金代样品的瓷胎烧结程度较差。 从表4可得, HBC04与HBC06在烧成温度上仅有4 ℃的差距, 助熔剂含量也十分接近(相差仅0.26%)。 然而, 两者在瓷胎致密性上的差异表现的较为显著, HBC06的吸水率约为HBC04的20倍。研究表明, 胎体烧结的致密程度受到多种因素的影响, 包括烧成温度、 保温时间、 颗粒大小、 升降温速率、 烧制气氛以及助熔剂含量等[14]。 因此, HBC04与HBC06在烧结程度上的差异, 主要可归因于保温时间、 颗粒大小、 升降温速率以及烧制气氛的不同。 这一分析表明, 鹤壁集窑宋代与金代的粗白瓷在烧制工艺上存在显著差异, 反映了不同时期技术的变化。

| 图6 鹤壁集窑粗白瓷部分样品的热膨胀图Fig.6 Thermal expansion diagram of some samples of coarse white porcelain from the Hebi Ji Kiln |

| 表4 鹤壁集窑粗白瓷部分样品的烧成温度、 助熔剂含量、 吸水率和烧结状态 Table 4 Firing temperature, flux content, water absorption and sintering state of some samples of coarse white porcelain from the Hebi Ji Kiln |

本实验的研究对象为鹤壁集窑宋金时期的三类粗白瓷样品, 通过以上分析可以得到以下结论:

(1)三类样品中的大部分都呈乳白色中泛灰青或者闪青的色调。 所有样品釉面的主波长在653~778 nm, 其大部分样品反射率主要分布在43.4R%~57.2R%, 个别样品可达80R%以上; 明度值L* 普遍较高, 在72.25~90.3。 大多数样品的呈色较为接近, 说明它们的釉料配方与烧制技术已经比较成熟。

(2)三类粗白瓷的釉层厚度主要在130~200 μ m; 宋代的两类样品釉中分布有大小不同的气泡, 而金代样品的釉中气泡较少; 这三类粗白瓷都使用了化妆土, 但化妆土层的厚度有差别, 其中宋代粗白瓷的整体较薄, 分布在110~150 μ m; 金代的稍厚一些, 在260 μ m左右; 刻划花的最厚, 在250~350 μ m。

(3)三类白瓷釉都属于钙-碱釉, 其釉中的Fe2O3和TiO2含量接近且普遍较低, 所以釉色较浅。 三类粗白瓷的釉料配方相近, 且釉中都添加了草木灰。 另外, 窑工为了使刻划花粗白瓷釉面的纹理更加清楚, 刻意减少了釉中的助熔剂总量, 所以其釉中的助熔剂含量普遍较低。

(4)鹤壁集窑粗白瓷属于我国北方典型的高铝低硅质瓷胎。 三类白瓷的胎原料应该使用了来自同一或相近地区的粘土。 宋代的两类粗白瓷胎中助熔剂的总量普遍略高于金代的。

(5)宋代的两类粗白瓷的烧成温度普遍偏高, 既存在“ 生烧” 又存在“ 过烧” 状态, 烧结状态普遍较好, 其中宋代粗白瓷的烧成温度主要集中在1 250~1 340 ℃, 刻划花的烧成温度普遍偏高, 分布在1 310~1 390 ℃; 金代粗白瓷普遍为“ 生烧” 状态, 烧结状态较差, 且烧制温度普遍偏低, 集中于1 220~1 250 ℃。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|