作者简介: 欧丽娟, 女, 1983年生, 湖南工学院材料科学与工程学院教授 e-mail: 179355188@qq.com

对硝基苯酚(4-NP)是一种酚类化合物, 具有致癌、 致畸、 致细胞突变的“三致”作用, 成为全球关注的对象。 以半胱氨酸保护的铜纳米簇(Cys-CuNCs)为荧光探针, 采用4-NP和铜纳米簇的荧光猝灭效应, 建立了一种新型、 快速、 准确、 灵敏的荧光传感策略用于4-NP的检测。 以抗坏血酸保护的非发光铜纳米粒子作为前驱体, 采用半胱氨酸刻蚀法制备发光铜纳米簇。 合成的铜纳米簇具有优异荧光性能和稳定性, 在最佳激发波长370 nm激发下, 于464 nm处发射出强烈的蓝色荧光。 当体系中存在4-NP时, 4-NP可明显猝灭铜纳米簇的荧光发射。 以检测体系中缓冲溶液的pH、 4-NP与铜纳米簇反应时间为单因素, 优化检测4-NP的最佳分析条件, 并建立相应的标准曲线。 结果表明, 最佳缓冲液体系为磷酸盐缓冲溶液(10 mmol·L-1 PB, pH 8.0); 4-NP能够快速猝灭CuNCs的荧光, 两者之间的反应仅需简单混匀即可进行荧光光谱扫描。 以铜纳米簇荧光猝灭信号( F0- F/F0)为纵坐标, 4-NP浓度为横坐标, 实现了4-NP的灵敏检测。 4-NP浓度在1~100 μmol·L-1范围内呈良好的线性关系, 线性回归方程为 y=0.004 2 x+0.016 2, 检出限为0.31 μmol·L-1。 选择4种其他4-NP同系物和8种其他有机物作为干扰物质, 对铜纳米簇的荧光几乎都没有影响, 表明该方法具有良好的抗干扰能力。 此外, 该方法在湖水实际样品检测中具有可行性, 加标回收率为97.0%~101%, 相对标准偏差(RSD)为2.71%~3.60%。 说明该方法准确、 可靠, 有望用于实际环境样品中对硝基苯酚检测。

4-nitrophenol (4-NP), a phenolic compound with highly toxic and carcinogenic properties, has become a global concern. As a fluorescence probe, a rapid and sensitive fluorescence assay for 4-NP was developed using cysteine-protected copper nanoclusters (Cys-CuNCs). The Cys-CuNCs were prepared using ascorbic acid-capped copper nanoparticles (CuNPs) as a precursor and cysteine as an etching agent. The prepared Cys-CuNCs showed excellent fluorescence properties and stability solubility with the maximum excitation and emission peak at 370 nm and 464 nm, respectively. In the presence of 4-NP, the fluorescence of CuNCs was quenched effectively. Single-factor experiments were investigated to optimize the pH of the buffer and the reaction time for nitrophenol detection. The optimal conditions were as follows: phosphate buffer (10 mmol·L-1, pH 8.0) as a working buffer, mixing 4-NP and CuNCs for fluorescence scan. A sensitive analysis method for nitrophenol was constructed by utilizing the variation of fluorescence intensity F0- F/F0 as abscissa and 4-NP concentration as ordinate. The fluorescence quenching rate of CuNCs showed a linear relationship with the concentration of 4-NP in the range from 1 to 100 μmol·L-1 with the detection limit of 0.31 μmol·L-1. Four other 4-NP homologues and eight other organics were selected as the interferent; all of them had almost no effect on the fluorescence of CuNCs, indicating that the method had good anti-interference ability. In addition, the strategy was successfully applied to detect 4-NP in lake water with satisfactory recoveries from 97.0%~101%. The relative standard deviation was 2.71%~3.60%, indicating that the method is accurate and could be used for 4-NP detection in actual samples.

对硝基苯酚(4-NP)是一种有机化合物, 广泛用于染料、 杀虫剂、 医药等领域[1]。 对硝基苯酚具有极高的生物毒性, 在自然条件下很难被降解, 可以通过水、 土壤和空气等途径进入环境中, 对环境造成污染, 对人类健康造成威胁, 甚至带来“ 致癌、 致畸、 致突变” 作用[2]。 因此, 对环境中对硝基苯酚的快速、 灵敏检测, 具有十分重要的意义。

传统的对硝基苯酚检测方法有高效液相色谱法[3]、 毛细管电泳法[4]、 气相色谱-质谱法[5]等。 这些方法样品处理复杂, 依赖精密贵重仪器, 需专业人员操作, 耗时费力。 近年来, 报道了一系列新的荧光技术用于对硝基苯酚的检测, 如金属有机骨架[6]、 碳点[7]等。 这些方法可以实现对硝基苯酚灵敏、 高效的检测。 这些荧光分子探针合成步骤复杂、 耗时长, 且会使用到有毒物质。 因此, 寻找一种便捷、 快速、 廉价且安全的检测对硝基苯酚的方法十分必要。

铜纳米簇(CuNCs)是一种由几个到几百个铜原子组成的, 尺寸小于10 nm, 具有良好的生物相容性和优异的荧光性能的金属纳米材料[8, 9, 10, 11, 12]。 与金纳米簇、 银纳米簇相比, 铜纳米簇原料来源广泛, 资源丰富, 成本低廉, 商业易得。 铜活性较强, 暴露在空气中容易氧化, 影响其稳定性。 制备稳定性强的荧光铜纳米簇仍然是一项具有挑战性的任务。 硫醇诱导刻蚀制备的铜纳米簇, 在“ 尺寸聚焦” 过程中, 完成了较大的铜纳米颗粒转化为小尺寸的, 热力学最稳定的铜纳米簇的筛选, 引起了广大科研工作者的关注[13, 14, 15]。 例如, Chen等[13]采用氨为刻蚀剂来制备铜纳米簇。 Wang等[14]提出了以谷胱甘肽(GSH)为模型刻蚀剂, 通过Cu(Ⅰ )-GSH复合, 刻蚀合成出单分散的铜纳米簇。 Song等[15]以超支化聚乙烯亚胺为刻蚀剂的界面刻蚀法制备铜纳米簇。

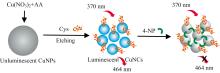

本工作建立了一种基于对硝基苯酚猝灭铜纳米簇荧光的简便、 灵敏荧光传感策略用于对硝基苯酚检测(图1)。 首先, 以抗坏血酸(AA)为还原剂和保护剂, 硝酸铜[Cu(NO3)2]为铜源, 在水相中还原Cu2+合成尺寸大的非发光的铜纳米粒子(CuNPs)。 然后, 采用半胱氨酸(Cys)为配体和刻蚀剂, 通过Cu—S与Cu—O之间的配体交换反应完成尺寸变小的刻蚀过程, 制备尺寸小的荧光铜纳米簇(CuNCs)。 合成的CuNCs具有明显的荧光发射。 对硝基苯酚(4-NP)存在时, 有效地猝灭铜纳米簇的荧光。 因此, 对硝基苯酚浓度变化导致铜纳米簇荧光信号的改变, 通过检测荧光信号变化可以实现对对硝基苯酚的检测。

硝酸铜[Cu(NO3)2]、 抗坏血酸(AA)、 半胱氨酸(Cys)、 多巴胺(DA)、 γ -氨基丁酸(GABA)、 谷氨酸(Glu)由上海阿拉丁生化科技有限公司提供。 对硝基苯酚(4-NP)、 邻硝基苯酚(o-NP)、 间硝基苯酚(m-NP)、 间二硝基苯(m-DNB)、 甲醛(HCHO)、 谷胱甘肽(GSH)均购自上海麦克林生化科技有限公司。 所有试剂均为分析纯, 配制溶液用水为超纯水(电阻大于18.25 MΩ · cm)。

荧光分光光度计(日本日立公司, F-7000)。

参照文献[14], 取10 mL 0.1 mol· L-1的抗坏血酸溶液于烧杯中, 在不断搅拌下加入1 mL 0.1 mol· L-1的硝酸铜溶液, 室温下搅拌1 h, 得到颗粒较大的铜纳米粒子。 将0.3 mL铜纳米粒子与3 mL 0.1 mol· L-1的半胱氨酸溶液(含0.15 mol· L-1 NaOH)混合, 继续室温搅拌5 h。 8 000 r· min-1、 10 min、 4 ℃高速离心纯化, 得到淡黄色溶液, 即铜纳米簇荧光探针, 置于4 ℃冰箱中避光保存备用。

在磷酸盐缓冲溶液(pH 8.0)中, 加入不同浓度的4-NP和10 μ L CuNCs, 混合均匀后用荧光分光光度计扫描荧光光谱(Ex=370 nm; Em=464 nm; 扫描范围: 400~600 nm)。

对CuNCs发射和激发性质进行了荧光光谱测定, 如图2(a, b)所示。 CuNCs的最大激发波长位于370 nm处, 最大发射波长位于464 nm处, 与文献报道[14]类似。 当CuNCs激发波长从350 nm增加到390 nm时, 可以观察到在370 nm处CuNCs荧光强度最大值, 与CuNCs的激发光谱结果一致。

为了获得4-NP对CuNCs荧光强度的最佳猝灭条件, 对缓冲溶液的pH进行了探讨(图3)。 从图可知, pH 6.0~9.0范围内变化时, 半胱氨酸刻蚀的CuNCs荧光强度基本稳定不变。 但随着pH增加, 4-NP对CuNCs的猝灭效率逐渐增强, 并于pH 8.0时达到饱和。 因此, pH 6.0~9.0范围内时, 随着pH增加, 荧光强度变化值F0-F(F0和F分别为不存在和存在4-NP时体系的荧光强度)先增加, 于pH 8.0时荧光信号差值F0-F最大并达到平台。 后续选择pH 8作为反应缓冲体系pH值。 对4-NP与CuNCs反应时间进行了优化。 结果发现, 4-NP与CuNCs反应非常迅速, 1 min内CuNCs的荧光强度明显下降, 25 min内, 荧光信号基本趋于稳定。 因此, 反应体系经简单混匀后, 即可进行荧光光谱测定。

在优化的实验条件下, 检测了不同浓度(0、 1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 250、 300、 350和400 μ mol· L-1)的4-NP。 由图4(a)可知, 在1~100 μ mol· L-1范围内, 随着4-NP浓度的增加, CuNCs荧光发射峰强度逐渐降低, 荧光猝灭效率(F-F0/F0)与4-NP浓度在1~100 μ mol· L-1范围内呈良好的线性关系如图4(b), 线性方程为y=0.004 2x+0.016 2(R2=0.998 4), 用空白的三倍标准偏差原则计算检出限为0.31 μ mol· L-1, 低于限定饮用水中最大允许浓度为0.43 μ mol·

| 图4 (a)不同4-NP浓度对应的荧光发射光谱图; (b)校正曲线Fig.4 (a) Fluorescence emission of CuNCs upon adding various concentrations of 4-NP; (b) Correction curve |

考察了常见干扰物包括4-NP同系物(间硝基苯酚(m-NP)、 邻硝基苯酚(o-NP)、 间二硝基苯(m-DNB))、 其他有机物(谷氨酸(Glu)、 胱氨酸(Hcy)、 半胱氨酸(Cys)、 谷氨酸(Glu)、 γ -氨基丁酸(GABA)、 谷胱甘肽(GSH)、 多巴胺(DA)、 甲醛(HCHO)对体系检测4-NP的影响。 结果显示, 只有4-NP能够明显地猝灭CuNCs的荧光。 其他干扰物质对CuNCs的猝灭效率可以忽略。 其中影响最大的γ -氨基丁酸也仅仅使CuNCs荧光强度下降不到25%。 表明该方法对4-NP的检测具有较高的选择性。

按照试验方法对离心处理后的湖水样品中4-NP进行分析。 结果如表1所示, 4-NP的加标回收率在97.0%~101%之间, 相对标准偏差(RSD)在2.71%~3.60%范围内, 表明本方法具有检测实际样品中4-NP的潜能。

| 表1 湖水中4-NP的检测(n=3) Table 1 Determinations of 4-NP in lake samples (n=3) |

采用半胱氨酸刻蚀法将非发光的CuNPs通过尺寸聚焦刻蚀工艺转化为具有高荧光发射的CuNCs。 荧光CuNCs作为荧光信号探针, 基于铜纳米簇与对硝基苯酚之间的荧光猝灭效应, 建立了一种新型的荧光光谱法测定对硝基苯酚。 该方法成本低廉, 简单快速, 灵敏度高, 选择性好, 具有良好的应用前景。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|