作者简介: 李雨田, 女, 2001年生, 桂林理工大学地球科学学院本科生 e-mail: 1139465190@qq.com

蓝珊瑚是一种稀有的珊瑚品种, 前人从生物学角度证实蓝珊瑚的致色与胆绿素有关, 但没有相关光谱证据, 且缺乏微观结构的研究, 因此蓝珊瑚颜色成因的解释较为模糊。 基于此, 首先根据蓝珊瑚红外透射光谱4 000~2 000 cm-1的吸收带, 表明蓝珊瑚中含有一定的有机物, 并且有机物的含量与颜色深浅呈正相关性。 蓝珊瑚蓝色区域拉曼光谱在1 616、 1 542、 1 459、 1 356、 1 314、 1 264、 1 167和970 cm-1处出现胆绿素的特征拉曼峰。 蓝珊瑚紫外-可见光谱286、 357和590 nm附近的吸收带也与胆绿素的吸收带相符, 以上谱学特征说明蓝珊瑚蓝色与胆绿素有关。 其次, 蓝珊瑚的微形貌特征和成分分析表明, 蓝珊瑚的珊瑚虫形成的孔洞纵向近似平行排列, 并且孔洞分节叠加在一起。 从孔洞内表面(骨刺状文石)→孔洞周围(片状文石)→孔洞之间(柱状文石), 随着颜色由蓝色→白色, 有机物的含量明显减少。 结合前人研究结果, 可以推测, 孔洞之间白色文石由珊瑚虫外胚层分泌角质和石灰质形成, 而在珊瑚虫死去后, 内胚层和内胚层表面的刺细胞发生文石化, 保留了珊瑚虫体内的有机物, 而有机物中含有胆绿素, 从而导致蓝珊瑚呈现蓝色。

Blue coral is a rare coral species. Previous studies have confirmed that the color of blue coral is related to biliverin from a biological point of view. Still, there is no relevant spectral evidence and a lack of microstructure studies, so the explanation for the color of blue coral is murky. Based on this, according to the absorption band of the infrared transmission spectrum of blue coral from 4 000 to 2 000 cm-1, this paper shows that blue coral contains certain organic matter, and the organic matter content is positively correlated with the color depth. The characteristic Raman peaks of biliverdin were found at 1 616, 1 542, 1 459, 1 356, 1 314, 1 264, 1 167 and 970 cm-1 in the blue region of blue coral. The absorption bands in the UV-VIS spectra of 286, 357, and 590 nm are also consistent with the absorption bands of biliverdin. The above spectral characteristics indicate that the blue color of blue coral is related to biliverdin. Secondly, the micromorphologic characteristics and composition analysis of blue coral showed that the pores formed by blue coral polyps were approximately parallel longitudinally, and the holes were superimposed in segments. From the inner surface of the pores (spiniform aragonite) to the periphery of the pores (lamellar aragonite) to between the pores (columnar aragonite), the content of organic matter decreases significantly as the color changes from blue to white. Combined with the previous research results, it can be inferred that the exudation of keratin and calcareous substance from the ectoderm of polyps forms the white aragonite between the pores. After the polyps die, the endoderm and the nematocytes on the surface of the endoderm become fossilized, preserving the organic matter in the polyps, which contains biliverdin, causing the blue color of the blue coral.

珊瑚是由珊瑚虫分泌的石灰质骨骼组成, 宝石级珊瑚属“ 有机宝石” [1]。 根据成分特征, 珊瑚可分为角质型珊瑚与钙质型珊瑚。 角质型珊瑚不能分泌碳酸钙质骨骼, 没有造礁能力。 钙质型珊瑚依据其是否有造礁功能可广义地分为造礁珊瑚与非造礁珊瑚[2]。 造礁珊瑚的骨骼多为白色, 结构疏松, 通常用作装饰材料, 非造礁珊瑚枝状群体一般较小, 结构致密, 可用作珍贵的珊瑚饰品[2]。

与其他珊瑚不同, 蓝珊瑚极为少见。 蓝珊瑚又称苍珊瑚, 属珊瑚纲-八放珊瑚亚纲-苍珊瑚目-苍珊瑚科-苍珊瑚属, 由于其独特的蓝色骨架而被称为“ 蓝珊瑚” , 在八放珊瑚中是独一无二的, 属雌雄同体[3]。 蓝珊瑚在热带地区的珊瑚礁增生中发挥着重要作用[3]。 蓝珊瑚在强烈的阳光下生长于透明的水中, 故又称为日光珊瑚。 蓝珊瑚文石的格架呈多孔状, 端口与浮石表面类似, 由大量小管组成, 管与管彼此联结呈并列竿状集合体[4]。 蓝珊瑚显微结构和颜色成因与其他珊瑚明显不同, 国外学者从生物学角度解释了蓝珊瑚致色与胆绿素有关[5, 6], 但缺乏谱学特征依据, 同时蓝珊瑚微观结构研究也较为缺乏, 因此无法科学地解释蓝珊瑚的颜色成因。 本文选取蓝珊瑚作为研究对象, 通过常规宝石学鉴定仪器观察蓝珊瑚宝石学性质和表面特征, 依据拉曼测试和红外光谱测试数据解释蓝珊瑚的物质组成, 利用扫描电镜阐述蓝珊瑚微形貌特征和组成元素分析, 以此为基础, 结合紫外-可见光光谱, 对蓝珊瑚的致色与胆绿素的相关性以及颜色成因进行说明。

本文选取蓝白色(C1)、 浅蓝色(C2)和蓝色珊瑚(C3)样品(图1), 进行常规宝石学特征测试。 全部样品均呈蜡状光泽, 不透明。 样品在查尔斯滤色镜下呈暗红色。 通过点测法在样品纵切面剖面测得的折射率为1.52。 样品在长波条件下呈现出强烈的蓝白色荧光, 而在短波条件下则表现为惰性。

| 表1 常规宝石学特征测试 Table 1 Routine gemological characteristic testing |

样品密度由静水称重法测得2.25~2.45, 并且蓝珊瑚样品随着颜色的加深, 密度呈下降趋势。

蓝珊瑚样品由致密基质和密集排列的竖管状花纹组成。 基质部分可见“ 菊花” 状花纹[图2(a)], 多孔洞, 孔洞似同心圆状分布[图2(b)], 竖管状花纹参差不齐, 密集排列, 花纹形态、 大小随样品不同存在一定差异[图2(c)]。 经观察, 蓝珊瑚不同颜色样品的表面特征大致相同, 均可见致密基质、 麻点状孔洞、 “ 菊花” 状花纹、 竖管状花纹以及不规则的孔洞、 凹坑, 仅在位置、 大小、 数量等存在微小差异, 无定向规律性, 故推测蓝珊瑚表面特征不受颜色深浅的影响。

1.3.1 扫描电镜

实验仪器为桂林理工大学地球科学学院广西隐伏金属矿产勘查重点实验室的Zeiss公司的Σ igma场发射扫描电镜和英国Oxford公司制造的Channel5型号的EBSD探头: 加速电压为100 V~30 kV; 探针电流≥ 40 nA; 分辨率≤ 1.3 nm(20 kV)。 能谱分析所用仪器为Oxford公司的X-Max 80探测器和配套的Aztec软件。 分析元素范围: Be4~Pu94。 能谱测试成分分析所选用的样品为规则块状, 表面喷镀碳; 微形貌观察选用小于5 mm的碎块, 样品新鲜断面表面喷镀金。

1.3.2 拉曼光谱

实验仪器为广西隐伏金属矿产勘查重点实验室的显微共焦激光拉曼光谱仪(Raman), 仪器型号为Renishawinvia激光拉曼光谱仪, 采用单晶硅进行校准。 实验测试条件与相关参数为: 电源220 V± 10%, 波长514.5 nm氩离子光源, 激光输出功率30 mW, 物镜50倍, 反射光条件, 激光束斑最小直径1 μ m, 光谱分辨率1 cm-1, 扫描时间10 s, 叠加次数3次, 所测样品为规则块状。

1.3.3 红外透射光谱

测试在桂林理工大学材料工程学院广西光电材料与器件重点实验室进行, 采用仪器型号为Thermo Nicolet NEXUE 670, 美国热电公司的傅里叶红外光谱仪, 光谱范围: 4 000~350 cm-1, 分辨率: 优于0.1 cm-1, 滤波精度: 优于0.01 cm-1, 灵敏度: 小于9.65× 10-5 Abs, 信噪比: 优于45 000∶ 1。 采用KBr压片法制样, 用0.5 mg粉末样品和150 mg溴化钾(实际有少许偏差)混合在玛瑙研钵中研磨2 min左右, 保证样品和溴化钾充分混合, 且混合物需研磨至颗粒尺寸< 2.5 μ m。 研磨完成后将样品与溴化钾的混合物在灯下烘烤一会, 然后使用压片设备压片, 压制成透明的薄片。

1.3.4 紫外-可见光谱

测试地点: 桂林理工大学珠宝检测中心, 使用型号为GEM-3000的紫外-可见分光光谱仪对固体样品进行无损测试。 测试电压为220 V, 操作温度: 20 ℃, 操作湿度: < 50%。 波长范围: 200~900 nm, 采用高速扫描, 采样间隔时间: 0.5 s。 测试方式为反射法, 所测样品为规则块状。

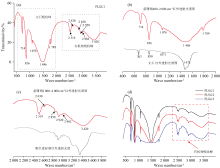

三个蓝珊瑚样品红外透射光谱图基本相似, 以样品C1为例[图3(a)], 透射红外光谱可分为二个特征峰区: 文石特征峰区(2 000~400 cm-1)和有机物特征谱区(4 000~2 000 cm-1)。 文石红外透射特征峰区(2 000~400 cm-1)谱带位置、 数目和谱带的强度均与标准文石波数1 783、 1 472、 1 071、 850、 707和698 cm-1相似, 表明蓝珊瑚的主要矿物相为文石碳酸钙[7]。 蓝珊瑚样品文石红外透射特征峰区最强带在1 486 cm-1, 为[CO3]2-的反对称伸缩振动峰; 在714和856 cm-1± 出现了次强吸收带, 分别为[CO3]2-的面内弯曲振动吸收峰和[CO3]2-的面外弯曲振动吸收带, 1 078 cm-1为[CO3]2-的对称伸缩振动吸收带; 1 789 cm-1为[CO3]2-离子的对称伸缩振动和面内弯曲振动的合频带[图3(b)]。 值得注意的是, 有机质与文石碳酸钙之间存在较强的络合作用, 使蓝珊瑚透射红外光谱中文石碳酸钙的吸收峰发生了位移, 如856 cm-1处的峰位和文石碳酸钙中[CO3]2-的面外弯曲振动吸收带850 cm-1的峰位相比, 向高频方向偏移了6 cm-1[8]。

蓝珊瑚有机物红外透射特征峰分布在4 000~2 000 cm-1之间, 与胆红素标准红外透射光谱相似, 不同之处, 2 500 cm-1附近出现较强的吸收峰[图3(c)]。 胆红素在加氧酶的作用下, 将胆红素卟啉环氧化断裂(卟啉环上4个N原子均与中心金属Fe离子断裂), 释放出CO和Fe, 在卟啉环上N形成自由基, 并形成胆绿素[9]。 因此, 在蓝珊瑚2 519 cm-1出现酰胺有机物中— C— N— 伸缩振动倍频峰[10]。 蓝珊瑚2 624 cm-1归属于含羧基有机物中C— C和C=C伸缩振动的共同作用, 2 900 cm-1附近吸收峰归于脂肪族碳结构中— CH2对称伸缩振动(2 850 cm-1)、 — CH2不对称伸缩振动(2 920 cm-1)和— CH3基伸缩振动(2 982 cm-1)所致。

3 424 cm-1宽而钝的吸收带, 归属于氨基化合物N— H反对称伸缩振动和羧基中羟基的伸缩振动[11, 12]。 由此分析认为蓝珊瑚的主要成分为文石型碳酸钙, 另含有少量的有机物, 虽然该有机物4 000~2 000 cm-1之间特征吸收带与胆红素标准红外透射光谱相似, 但由于低于2 000 cm-1的特征吸收带为文石吸收峰所覆盖, 所以表征有机物特征键的振动的吸收带, 还需要补充其他谱学证据。

三个蓝珊瑚样品透射红外光谱对比, 可以得出由C1→ C2→ C3, 随着颜色的加深, 有机物的含量的逐渐增加[图3(d)], 由此可以推测蓝珊瑚的颜色与有机物有关。

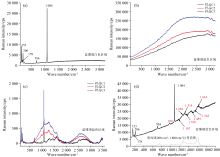

蓝珊瑚白色区域和蓝色区域拉曼光谱见图4。 514.5 nm光源下, 蓝珊瑚白色区域和蓝色区域的拉曼光谱中均出现了153、 175、 206、 704和1 084 cm的文石拉曼峰。 其中1 084 cm-1为文石[CO3]2-中O— C— O不对称伸缩振动峰, 704 cm-1处小而尖锐的吸收峰属于文石[CO3]2-中O— C— O面内弯曲振动, 153、 175和206 cm-1处的吸收峰属于晶格振动吸收峰[9]。 蓝珊瑚蓝色区域的拉曼光谱受到有机物含量增加的影响, 出现较强的荧光背景, 而且随着颜色的加深, 荧光背景越强[图4(b)]。 为了降低荧光背景, 选用波长785 nm的光源进行拉曼光谱测试, 并对曲线进行基线处理, 但仍无法消除荧光背景对测试结果的影响, 同时拉曼散射峰出现较多的锯齿, 强度较小的散射峰较难分辨, 特别是高频拉曼光谱区域的散射峰[图4(c)]。 因此将波长514.5 nm光源下蓝珊瑚蓝色区域100~2 000 cm-1的拉曼光谱与白色区域进行对比, 蓝珊瑚蓝色区域均出现了1 616、 1 542、 1 459、 1 356、 1 314、 1 264、 1 167和970 cm-1处拉曼吸收峰[图4(d)], 与胆绿素拉曼光谱图(200~1 800 cm-1)基本相符[13]。 970 cm-1归属于酞胺碳基与N— H弯曲振动的偶合, 胆绿素中毗咯环间C=C伸缩振动在1 100 cm-1附近, 与文石1 084 cm-1的拉曼峰重叠, 1 167 cm-1归属于N— H的摇摆振动, 1 264 cm-1归属酞胺NH弯曲振动与C=O振动的偶合或A环酞胺上的OH摇摆振动。 1 315~1 357 cm-1为毗咯环C— N伸缩振动, 1 442~1 464 cm-1为C— N或C— C伸缩振动组合, 1 542 cm-1为毗咯环C=C伸缩振动, 1 616 cm-1酞胺环C=C与C=O伸缩振动的偶合或乙烯基C=C伸缩振动[14]。

蓝珊瑚样品紫外-可见光谱图见图5。 其中, 主吸收带是以590 nm为中心的强吸收带, 波长范围为580~600 nm, 吸收黄色光呈现蓝色。 在300~400 nm处, 出现以365 nm为中心的较强吸收带和386 nm处肩峰, 290 nm处可见较弱吸收带。 颜色较深的蓝珊瑚与颜色较浅的蓝珊瑚在吸收强度上有所差异(图5), 且吸收带或吸收峰中心略有偏移, 颜色越深, 吸收强度越大(图5)。 蓝珊瑚的紫外-可见光谱特征也与胆绿素相似, 但发生了蓝移, 可能与胆绿素烯醇化有关[15]。 380 nm附近的吸收带, 对应于吡咯环(三个)和环内环外大共轭体系的π → π * 跃迁, 在500~700 nm处宽的中强吸收带对应于首尾两个内酰胺上的— C=O到四个杂环内的大共轭键的n→ π * 跃迁的叠加, 300 nm附近的吸收带对应于共轭体系中极性基团-N上孤对电子的n→ π * 跃迁的叠加[15]。 深色蓝珊瑚样品C3与浅色蓝珊瑚样品C1'在吸收强度上差别较明显, 说明胆绿素的含量与蓝珊瑚的颜色有关。

2.4.1 微型貌特征

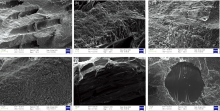

在扫描电镜下平行蓝珊瑚纵断面观察[图6(a)], 放大局部, 可见文石层堆叠, 平行排列, 不同生长层之间界限明显, 厚度不一, 层与层紧密堆砌, 为典型的“ 砖墙” 结构。 靠近孔洞(颜色为蓝色)出现一定含量的有机物, 有机物附着在文石表面致使观察到文石的完整晶形不规则[图6(b)]。 孔洞之间(颜色为白色)不同方向生长的文石晶体呈一定角度相交, 结晶较好, 表面有极少量的有机物[图6(c)]。 而在管道的内部, 又出现放射“ 骨针” 状的文石晶体, 其有机物的含量较高, 难以观察到文石的完整晶形[图6(d)]。 从纵切面观察, 孔洞的直径一般小于100 μ m, 呈横向近似平行, 纵向叠加的方式排列[图6(e)]。 蓝珊瑚有些孔洞被方解石充填, 出现“ 白芯” 的菊花[图6(f)]。 从孔洞横断面可以观察到文石以管壁为基底, 类似于放射状生长。 此外有机物以粒状、 土状、 絮状附着于文石表面和层间隙之间, 它起着连接晶体骨骼的作用, 在珊瑚骨骼生长过程中起到了控制文石晶体的尺寸、 形貌、 取向等, 起到了模板作用。

2.4.2 能谱测试结果

对蓝珊瑚横、 纵剖面进行能谱测试, 测试结果如表2, 蓝珊瑚的主要成分为CaCO3, 除了Ca、 C和O, 还存在Na、 S、 Sr、 Si、 Cl、 Mg、 Al等微量元素, 但Si、 Cl、 Mg、 Al的含量极其不稳定, 仅在少数部位出现, 而Ca、 C、 Na、 O、 Sr在样品不同部位均有分布, S出现在蓝色区域, 有时也会出现在白色基底部分。 对样品进行面扫, 如图7所示, 可见Ca、 C、 Na、 O、 Sr、 S六种元素在样品中分布较均匀, 而C和Sr在某些孔洞处呈亮点分布, 说明文石中C和Sr的含量增加, 但与蓝珊瑚的颜色无明显的相关性。 由蓝珊瑚成分和面扫照片表明, 珊瑚中文石的成分与致色相关性较小。

| 表2 蓝珊瑚能谱元素数据 Table 2 Energy spectrum element data of blue coral |

蓝珊瑚红外透射光谱分析表明, 蓝珊瑚由文石和有机物组成, 有机物的含量与颜色呈正相关性。 蓝珊瑚白色区域和蓝色区域拉曼光谱对比性研究以及紫外-可见光谱特征峰分析进一步说明, 蓝珊瑚的蓝色与胆绿素有关, 这与国外部分学者的研究结果相符[5, 6]。 此外, 能谱测试数据表明蓝珊瑚无机相矿物文石中含有少量的Na、 S、 Sr, 文石中的元素Ca、 C、 O、 Na、 Sr、 S含量面扫的结果表明蓝珊瑚中文石成分与颜色没有明显的相关性, 因此文石与蓝珊瑚致色相关性较小, 蓝珊瑚的致色与有机物有关。

胆绿素的拉曼特征频率960、 1 104~1 110、 1 304~1 310、 1 334~1 336、 1 616~1 618 cm-1。 蓝珊瑚蓝色区域中拉曼光谱发生明显位移(> 6 cm-1), 并且在1 264和1 415~1 464 cm-1之间出现了新的拉曼峰, 这与胆绿素在酸性溶液中的拉曼光谱性质相似。 胆绿素是含血红素化合物在体内分解代谢的产物之一, 其水溶液呈蓝绿色。 酸性溶液容易导致胆绿素烯醇化, 紫外-可见光谱蓝移, 从而出现蓝色。 也有学者认为胆绿素及其锌螯合物将导致蓝色, 因此需要进一步的提纯实验进行证明。

蓝珊瑚虫属于腔肠动物, 珊瑚虫外胚层分泌的角质和石灰质混合形成文石外骨架, 珊瑚虫死去后, 内胚层上的刺细胞钙化, 形成“ 骨针” 状文石, 并含有较多的有机物。 蓝珊瑚有机物中含有一定量的胆绿素, 蓝珊瑚的珊瑚虫体内的血红素分解过程中由氧化应激诱导的蛋白血红素加氧酶(HO)形成胆绿素, 胆绿素通过胆绿素还原酶可将胆绿素转化为胆红素, 胆绿素还原酶的缺失可能是蓝色素在蓝珊瑚中积累的原因。 蓝珊瑚虫形成的孔洞边缘有机物含量高, 胆绿素含量随之增高, 因此会出现蓝色, 而孔洞和孔洞之间有机物含量较少, 出现白色文石, 从而形成蓝珊瑚蓝色麻点状表明特征, 导致珊瑚呈现蓝色。

蓝珊瑚白色区域为文石, 蓝色区域除了文石外, 还含有少量有机物, 并且有机物的含量与颜色的深浅呈正相关性。 蓝珊瑚文石中Ca、 C、 O、 Na、 Sr、 S元素含量面扫结果表明文石的成分与致色无关。 蓝珊瑚蓝色区域有机物的拉曼光谱和紫外-可见光谱与胆绿素相似, 说明胆绿素是蓝珊瑚的致色物质。 蓝珊瑚有机物中含有胆绿素, 胆绿素由胆红素加氧酶(HO)形成, 胆绿素并不稳定, 可以在胆绿素还原酶作用下转化为胆红素, 但是由于蓝珊瑚珊瑚虫中缺少胆绿素还原酶, 因此导致胆绿素在珊瑚虫体内中积累, 从而珊瑚虫遗骸中含有一定量的胆绿素, 而蓝珊瑚的孔洞主要由珊瑚虫遗骸堆积而成, 因此在孔洞内部和边缘出现蓝色。 蓝珊瑚孔洞之间的柱状的文石为珊瑚虫的分泌物, 有机物含量较少, 因此呈现白色。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|