作者简介: 张可轩, 女, 2001年生, 桂林理工大学地球科学学院本科生 e-mail: 2630034544@qq.com

选取带有“麻点”和“草花”花纹的贵州罗甸透闪石玉(罗甸玉)为研究对象, 利用扫描电镜、 电子探针和激光拉曼光谱仪测试技术, 探讨罗甸玉中“麻点”和“草花”的物质组成和成因。 测试结果表明: 大的团块状“麻点”分布在部分方解石和透闪石的交界处或透闪石晶界处, 小的片状“麻点”分布在方解石或透闪石的小的孔洞中。 “麻点”的扫描电镜能谱和电子探针成分分析结果表明其由铁氧化物组成, 拉曼光谱特征峰显示为赤铁矿。 “草花”呈“沙漠玫瑰”的团球状或无定形状存在于两种结构透闪石交界处或柱状、 片状透闪石的边缘。 “草花”的扫描电镜能谱和电子探针成分分析结果表明其为锰氧化物, 拉曼光谱特征峰显示为钙锰矿(640、 356和287 cm-1)或水钠锰矿(636、 582和506 cm-1)。 依据带有“麻点”和“草花”花纹的罗甸玉的成分和结构特征可以推测: 罗甸玉中大的团块状“麻点”是后期富含Fe的热液与透闪石玉成矿热液混染成矿, 而小的片状“麻点”则由富Fe热液充填形成。 “草花”周围呈浸染状的叶片状或柱状透闪石是由富Mn热液与透闪石玉成矿热液混合结晶形成Mn含量比较高的透闪石, 后期富Mn热液运移到柱状或片状透闪石的边缘或裂隙处析出形成钙锰矿或水钠锰矿。

The composition and origin of “pocking mark” and “grass flower” in Guizhou Luodian tremolite jade (Luodian nephrite) were studied using scanning electron microscopy, electron probe, and laser Raman spectroscopy. The test results show that large clumps of “pocking mark” are found at some of the junctions between calcite and tremolite or the crystal boundary of tremolite, and some small pores of calcite or tremolite are distributed with a small flake“pocking mark”. Scanning electron microscopy (SEM) and electron probe (EPM) analysis showed that the “pocking mark” was composed of iron oxide, and the Raman spectral peak of the “pocking mark” was hematite. The “grass flower” is the globular or amorphous shape of the “desert rose” and exists at the junction of the two structural tremolites or the edge of the columnar and lamellar tremolites. The “grass flower” in Luodian nephrite was identified as manganese oxide by SEM energy spectrum and EPM surface scanning, and the characteristic peaks of Raman spectra showed that it was calcium manganese (640, 356 and 287 cm-1) or hydrohydroxyl manganese(636, 582 and 506 cm-1). According to the composition and structural characteristics of Luodian nephrite with “pocking mark” and “grass flower” patterns, it can be inferred that the large clumps of “pocking mark” in Luodian nephrite are caused by the mixing of Fe-rich hydrothermal and tremolite ore-forming hydrothermal. In contrast, the small flake “pocking mark” is formed by Fe-rich hydrothermal filling. The disseminated lamellate or columnar tremolite around the “grass flower” was formed by the mixed crystallization of Mn-rich hydrothermal solution and tremolite jade ore-forming hydrothermal solution. In the later stage, the Mn-rich hydrothermal fluid migrated to the edges or cracks of the columnar or lamellate tremolite and precipitated to form calcimanganite or birnessite.

透闪石玉是指具有显微纤维交织变晶结构的透闪石矿物(Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2)集合体。 2009年, 贵州罗甸发现了大规模的透闪石玉(罗甸玉), 其发育于贫Mg灰岩围岩与基性侵入岩接触带中, 围岩或侵入岩不能单独供给充足的Mg或Si等成矿物质, 研究认为罗甸玉成矿类型为接触-热液叠生矿床[1], 其成矿物质来源和成矿机理远比传统的、 成矿物质较为充足的透闪石玉矿复杂, 是一种新型的透闪石玉矿床[2]。 不同于其他产地的透闪石玉, 罗甸玉中含有丰富“ 麻点” 和“ 草花” 内含物, 被称为“ 芝麻玉” 和“ 花斑玉” 。 “ 麻点” 和“ 草花” 花纹一般呈半定向-定向分布, 占表面积的20%~80%, 花纹形态丰富, 数量较多。

前人虽然对透闪石玉中“ 麻点” 和“ 草花” 形态花纹的成分进行了分析, 但对其矿物组成的观点还存在分歧, 特别是透闪石玉中“ 麻点” 和“ 草花” 花纹分布特征和成因的研究程度不够深入。 目前存在两种观点: 一是花纹由锰氧化物组成, 且成因为次生充填[3, 4]。 二是花纹的主要组成成分为铁氧化物, 其成因与复杂的热液活动有关[5, 6]。 基于此, 本论文选取典型的贵州罗甸“ 麻点” 和“ 草花” 透闪石玉样品, 利用常规宝石学测试以及扫描电镜、 电子探针、 激光拉曼光谱仪等仪器测试探究其矿物组成及结构特征, 以说明罗甸玉中“ 麻点” 和“ 草花” 的成分和微观特征, 并针对花纹成分的争议给出可靠的科学依据, 并在此基础上探讨其成因。 论文研究成果是对罗甸地区带有“ 麻点” 、 “ 草花” 花纹透闪石玉的研究的重要补充, 同时可以为罗甸此类带花纹透闪石玉矿床的成因提供参考依据。

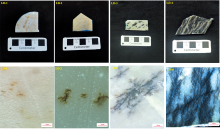

本次研究选取带有“ 麻点” 花纹的罗甸玉样品2个(LD-1和LD-2), 和“ 草花” 花纹罗甸玉2个(LD-3和LD-4)。 样品LD-1— LD-4整体光泽都呈弱油脂-瓷状光泽, 微透明, 光性特征均为非均质集合体, 断口参差状, 长波紫外荧光和短波紫外荧光均呈惰性。 样品比重在2.87~2.92之间, 较前人研究罗甸地区透闪石玉理论值偏高[3]。

“ 麻点” 花纹罗甸玉样品中透闪石为灰白色, 隐晶质结构, 质地细腻[图1(a, b)]。 “ 草花” 花纹罗甸玉样品中透闪石为青白色, 隐晶质结构, 质地较为细腻[图1(c, d)]。 罗甸玉中“ 麻点” 为黄褐色包裹体, 二维平面状, 显微镜下看不出晶形, 部分麻点放大为小型草花, 短细枝状, 颜色浓集于裂隙处, 裂隙从中心到边缘, 颜色由深褐色变为浅褐黄色[图1(e, f)]。 样品LD-3“ 草花” 花纹为二维平面状, 从裂隙中心到边缘呈现由黑色到深褐色的变化, 且花纹具有一定的定向性, 在透闪石基底上分布较稀疏[图1(g, h)]。 样品LD-4“ 草花” 花纹为三维立体状, 由多个短小裂隙组成长细枝状, 裂隙具有较好的定向性, 花纹分布密集并且颜色较深[图1(h)]。 此外, 在LD-4样品的大断裂处, 还观察到颜色更深的花纹, 说明裂隙处有黑褐色包裹体富集的现象, 可以推测由充填作用形成。

1.3.1 扫描电镜

实验仪器为桂林理工大学地球科学学院广西隐伏金属矿产勘查重点实验室场发射扫描电镜实验室内Zeiss公司的Σ igma场发射扫描电镜和英国Oxford公司制造的Channel5型号的EBSD探头: 加速电压为100 V~30 kV; 探针电流≥ 40 nA; 分辨率≤ 1.3 nm(20 kV)。 能谱分析所用仪器为Oxford公司的X-Max 80探测器和配套的Aztec软件。 分析元素范围: Be4~Pu94。 能谱测试成分分析所选用的样品为规则块状, 表面喷镀碳; 微形貌观察选用小于5 mm的碎块, 样品新鲜断面表面喷镀金。

1.3.2 电子探针

实验仪器为广西隐伏金属矿产勘察重点实验室电子探针实验室内的JEOL JXA8230型电子探针仪(EPMA), 加速电压15 kV, 探针电流20 nA, 束斑直径spot ~5 μ m, 峰值计数时间设定为20 s, 背景计数设定为10 s, 校正方法为ZAF修正法。 样品处理: 电子探针薄片。

1.3.3 拉曼光谱

实验仪器为广西隐伏金属矿产勘查重点实验室激光拉曼光谱实验室内的显微共焦激光拉曼光谱仪(Raman), 仪器型号为Renishawinvia激光拉曼光谱仪, 采用单晶硅进行校准。 实验测试条件与相关参数为: 电源220 V± 10%, 波长514.5 nm氩离子光源, 激光输出功率30 mW, 物镜50倍, 反射光条件, 扫描时间10 s, 叠加次数1~3次, 所测样品为规则块状。

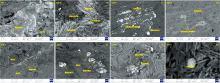

从样品LD-1和LD-2中“ 麻点” 背散射图像与二次电子图像结合观察发现与“ 麻点” 的分布位置主要在孔洞和微小的裂隙中[图2(a, d)], “ 麻点” 处Fe元素大量聚集[图2(b, e)], 而Mn元素含量分布与“ 麻点” 所在位置并无明显相关性[图2(c, f)]; 此外, 在“ 麻点” 周围Fe元素浓度明显增大[图2(b, e)]。 样品LD-3和LD-4中“ 草花” 沿透闪石中的裂隙分布, 裂隙十分细小且呈亮白色[图2(g, j)], 面扫结果显示Mn元素沿裂隙聚集[图2(h, k)], 而Fe元素在裂隙处与透闪石基质中分布的含量几乎没有差别[图2(i, l)], 并且“ 草花” 花纹周围透闪石基底中Mn的含量明显增大[图2(h, k)]。 由此可以说明“ 麻点” 状花纹与Fe质矿物有关, “ 草花” 状花纹与Mn质矿物有关。

| 图2 “ 麻点” 和“ 草花” 罗甸玉背散射照片和Fe、 Mn元素面扫描照片Fig.2 Back scattering photos and surface scanning photos of Fe and Mn elements of Luodian nephrite with “ pocking mark” and “ grass flower” |

罗甸玉中“ 麻点” 和“ 草花” 花纹的电子探针测试结果见表1(电子束斑直径spot ~5μ m)。 样品LD-1“ 麻点” 中FeO的含量在18.990~54.306 wB/%之间, 样品LD-2“ 麻点” 中FeO的含量在16.615~61.696 wB/%之间, 含量变化较大, FeO含量较低的“ 麻点” , 可能由于其他矿物的混入。 样品LD-3“ 草花” 中MnO含量在17.733~18.496 wB/%之间, 样品LD-4“ 草花” 中MnO含量在6.529~7.429 wB/%之间, “ 草花” 纹中MnO含量比较稳定。 “ 草花” 花纹较窄, 测试时受到周围透闪石的影响, MnO含量测试数据偏低。

| 表1 罗甸玉中“ 芝麻” 、 “ 草花” 电子探针数据(wB/%) Table 1 Electron probe data of “ pocking mark” and “ grass flower” in Luodian nephrite (wB/%) |

通过Fe和Mn元素面扫描结果表明Fe质矿物与“ 麻点” 状花纹的相关性, Mn质矿物与“ 草花” 状花纹的相关性, 但由于花纹与透闪石混染在一起, 无法通过化学成分为矿物定名, 因此具体矿物还需要通过拉曼光谱分析。

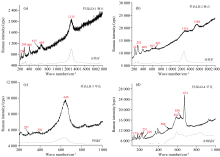

由于“ 麻点” 带红褐色, 因此在镜下对带有红褐色的质点进行打点测试, 出现的主要波峰位于221~226 、 282~289、 400~406、 597~615、 663和1 315~1 316 cm-1, 其中221~226 cm-1(Fe— O键伸缩振动)、 282~289 cm-1(Fe— O键弯曲振动)、 400~406 cm-1(Fe— O键弯曲振动)、 597~615 cm-1(Fe— O键弯曲振动)和1 315~1 316 cm-1(Fe— OH键伸缩振动)[图3(a, b)]与RRUFF数据库中赤铁矿(α -Fe2O3)224、 293、 410、 615和1 318 cm-1的拉曼特征峰相符, 推断“ 麻点” 花纹中红褐色矿物为赤铁矿, 而663 cm-1处的谱峰归为透闪石Si— O— Si伸缩振动(670 cm-1)[7]。

| 图3 “ 麻点” 和“ 草花” 罗甸玉拉曼光谱Fig.3 Raman spectra of Luodian nephrite with “ pocking mark” and “ grass flower” |

LD-3号样品显示为钙锰矿(CaMn2O4)在640 cm-1(Mn— O键伸缩振动)处有一较明显拉曼谱峰, 并在287 cm-1处伴随有弱谱峰, 356 cm-1处伴随有鼓包状宽缓峰[图3(b)], 理论上锰氧化物应具有9个振动模式, 但实际上获得的振动要远少于理论[8], 说明该锰质矿物结构缺陷明显, 组成结构的离子乱序排列, 结晶程度极差。

LD-4号样品表现为636和582 cm-1处强谱峰, 506 cm-1处次强谱峰[图3(c)]。 673 cm-1处显示为透闪石Si— O— Si伸缩振动特征峰, 400 cm-1以下394、 370、 353、 223、 178和124 cm-1的拉曼谱峰归为透闪石晶格振动。 RRUFF数据库中, 水钠锰矿625~650 cm-1的拉曼峰对应锰氧八面体中Mn— O键的对称伸缩振动, 575~585 cm-1附近的拉曼峰归属于[MnO6]八面体片层中Mn— O键的伸缩振动, 500~510 cm-1附近的拉曼峰受到层间离子类型的影响[9]。 水钠锰矿分为三斜水钠锰矿和六方水钠锰矿, 三斜水钠锰矿则因Mn3+的Jahn-Teller效应引起[MnO6]八面体变形导致575~585 cm-1附近的拉曼峰强度更大[4]。 LD-4号样品测得的谱峰位于506、 582和636 cm-1, 并且582 cm-1拉曼峰强度大于636 cm-1的强度, 因此LD-4样品的“ 草花” 为三斜水钠锰矿, 分子式为 (Ca, Na)0.5(Mn4+, Mn3+)2O4· 5H2O[9]。

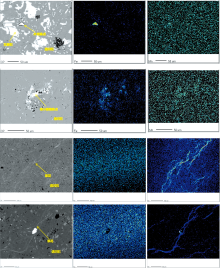

2.3.1 “ 麻点” 花纹微型貌和成分

“ 麻点” 罗甸玉样品中“ 麻点” 多数呈团块状, 极少数呈片状。 团块状的“ 麻点” 一般分布在微裂隙处, 微裂隙包括透闪石生长的错位晶界[图4(a, b, d)]和方解石和透闪石交界处[图4(c)], 而片状“ 麻点” 一般分布在孔洞中, 洞孔位于方解石[图4(e)]和透闪石中[图4(f— h)]。 样品LD-2相对于LD-1, 方解石的含量减少而且变小, 因此出现在方解石与透闪石交界处微裂隙中的“ 麻点” 数量较少, 而透闪石晶体结构微小裂隙中的“ 麻点” 数量相对较多, 同时由于透闪石交织更为紧密, 晶体结构缺陷孔洞中的“ 麻点” 都较小。 扫描电镜能谱测试表明, “ 麻点” 中除了含有Fe外, 还含有Si、 Ca、 Mg等成分。 片状“ 麻点” 中FeO的含量一般在80%以上, 而团块状“ 麻点” 中, FeO的含量变化范围较大, 小的团块状“ 麻点” 中FeO含量较低(< 60%), 大的团块状“ 麻点” 从中间到边缘, FeO含量呈上升趋势, 边缘FeO含量在90%以上(表2)。

| 表2 “ 麻点” 、 “ 草花” 罗甸玉的能谱数据 Table 2 Energy spectrum data of Luodian nephrite with “ pocking mark” and “ grass flower” |

2.3.2 “ 草花” 花纹微型貌和成分

LD-3和LD-4样品中出现三种形态的透闪石, 一种为基底透闪石, 为细纤维状, 并呈现交织结构[图5(a点3-d)]; 第二种为叶片状透闪石, 在LD-3样品中, 叶片状透闪石呈放射状[图5(b)]; 第三种为柱状透闪石, 在LD-4样品中呈层状分布[图5(c, d)]。 LD-3中“ 草花” 多呈浸染状分布于叶片状透闪石边缘[图5(b)], 少数分布在次要矿物(绿泥石)和纤维状透闪石交界处微裂隙中的线状“ 草花” [图5(e)]和纤维状透闪石孔隙中团块状的草花[图5(f)]。 LD-4中, “ 草花” 多分布在柱状透闪石的边缘[图5(c, d)], 柱状透闪石表面可见垂直于透闪石晶体方向的裂纹。 分布在样品LD-4透闪石中团块状的“ 麻点” [图5(g)], 进一步放大, 可观察到“ 麻点” 呈现由短柱状晶体聚成似“ 沙漠玫瑰” 的立体花球状[图5(h)]。

LD-3中浸染的叶片状透闪石从内部到外部, MnO的含量呈上升趋势(15.04%→ 39.07%→ 83.24%)(表2), 细线状花纹中, MnO的含量在37.3%~43.17%之间, 两者中都未检测出FeO, 团块状“ 麻点” 中MnO含量为31.32%, FeO含量为1.02%。 LD-4浸染的叶片状透闪石边缘的“ 草花” 中MnO的含量较高(91.64%), FeO含量为0.42%, 团块状“ 麻点” 中MnO含量为32.69%, FeO含量为6.58%(表2)。

“ 麻点” 罗甸玉中透闪石以细小纤维状晶出于方解石间隙中[图6(a)], 说明透闪石是由热液交代方解石形成的, 热液应含有Si、 Mg和Fe等成分。 “ 麻点” 分布在方解石孔洞[图4(e)]、 透闪石与方解石的交界处[图4(c)]、 透闪石生长的晶界[图4(a)]和结构较为疏松的透闪石的孔洞中[图4(b)]。 方解石孔洞和透闪石不同生长方向形成的孔洞一般较小, 对应样品中较小的“ 麻点” , 方解石与透闪石的交界处和透闪石的晶错面, 会形成较小尺寸的间隙, 对应样品中较大的和短线形的“ 麻点” 。 然而具有“ 麻点” 的罗甸玉上述4种结构缺陷中, 并不是全部被赤铁矿所充填[图6(b, c, d)], 说明可能存在多期热液活动。 由微形貌成分分析可得, 形成透闪石孔洞周围的透闪石[图4, 1-i, 2-e)]和形成孔洞的方解石[图4(1-h)], 其成分较为纯净。 而形成大的团块状“ 麻点” 的方解石与透闪石交界处的透闪石中都含有一定的FeO(图4, 1-a, FeO: 3.08%; 2-b, FeO: 4.10%), 并且团块状“ 麻点” 与透闪石混染在一起[图4(c)]。 由此说明, 成矿后期富含Fe的热液加入到透闪石成矿热液中, 混合热液在一定结构缺陷中, 首先结晶形成FeO含量较高的透闪石, 然后富含Fe的热液在方解石与透闪石交界处形成较大的团块状“ 麻点” (样品LD-1), 在透闪石晶错面形成的微裂隙形成细线状填充物, 这些填充聚集形成大的“ 麻点” (样品LD-2)。 此外, 富含Fe的热液也会流入一些细小的方解石孔洞和透闪石孔洞中, 逐渐结晶成片状和细小的团块状“ 麻点” 。

与“ 麻点” 罗甸玉不同, “ 草花” 罗甸玉中透闪石的定向性较好, 不同成矿期形成结构或者结晶方向不同的透闪石, 两者的晶界会形成较长的间隙[图6(e, f, g, h)], 为形成“ 草花” 的热液运移提供了有利空间。 在柱状透闪石[图6(e)]和叶片状透闪石[图6(f)]的裂隙处可见纤维状透闪石, 说明柱状和叶片状透闪石成矿晚于纤维状透闪石。 微型貌照片和偏光显微镜下照片表明, 并不是所有的叶片状或层柱状透闪石附近或晶界裂隙都会形成“ 草花” [图6(f, g, h, i, j, k, l)]。 并且在“ 草花” 罗甸玉中存在愈合裂隙[图6(i)], 说明存在多期热液作用。 而扫描电镜能谱数据表明, 出现MnO浸染现象的叶片状(3-a点, MnO: 15.04%)或层柱状透闪石(4-b点, MnO: 2.66%)[图6(i, k)]中MnO的含量较基底透闪石明显增加, 说明后期透闪石成矿热液与富Mn热液混合在一起, 首先结晶出含Mn较高的透闪石, 后期热液中Mn的含量增加, 并沿裂隙运移至片状或柱状透闪石末端最后析出, 形成由锰质氧化物, 由于叶片状或柱状透闪石生长方向与结晶方向较为一致, 因此出现具有较好定向性的“ 草花” 花纹。

罗甸玉发育于贫 Mg石灰岩与基性侵入岩接触带中, 围岩与侵入岩不能单独供给充足的Mg、 Si等成矿元素, 两者共同供给甚至叠加成矿流体迁入成矿物质才可能满足透闪石玉成矿的物质需求。 罗甸玉中“ 麻点” 和“ 草花” 的成因的研究可以为成矿热液演变提供可靠的证据。

(1)罗甸玉中“ 麻点” 和“ 草花” 成分和拉曼光谱特征显示: “ 麻点” 主要由赤铁矿组成, 而“ 草花” 由钙锰矿或水钠锰矿组成。

(2)“ 麻点” 存在两种形态: 团块状和片状。 团块状一般位于方解石与透闪石交界处或透闪石的晶错面形成的微裂隙处。 片状“ 麻点” 一般位于方解石孔洞或透闪石孔洞中。 片状“ 麻点” 中FeO的含量较高, 大的团块状“ 麻点” 从核心到边缘FeO的含量依次增加。 “ 草花” 分布在片状或柱状透闪石的边缘或裂隙中, 可呈“ 沙漠玫瑰” 的团球状, 也可呈无定形状。 “ 草花” 的形态不同, MnO的含量也不相同, 呈现边缘富集的趋势。

(3)“ 麻点” 和“ 草花” 中铁锰矿物的成因: 罗甸玉中的“ 麻点” 是由富Fe热液与少量透闪石玉成矿热液混合, 形成较大团块状的“ 麻点” , 而富Fe热液流入小的方解石或透闪石孔洞中形成的小的片状或颗粒状“ 麻点” 。 罗甸玉中的“ 草花” 形成是由于富Mn热液与成矿后期热液混合, 首先形成Mn含量较高的柱状或片状透闪石, 后期热液Mn含量较高, 热液在柱状或片状透闪石的裂隙或者边缘析出形成锰矿物。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|