作者简介: 成嘉伟, 1988年生,河北地质大学地球科学学院硕士研究生 e-mail: Chengjiawei7758258@163.com

红外光谱技术具有快速、 经济、 高效等特点, 是现阶段国内外地质找矿工作中被广泛应用的一项高新技术。 通过研究矿物在红外波段上的差异性吸收特征, 开展红外光谱填图和波谱参数分析工作, 进而确定矿化区域内的特征矿物组合以及指向矿化热液中心的矿物波谱参数变化范围。 近年来, 随着光谱分辨率的提高和解混算法的优化, 越来越多的波段被应用于岩矿信息提取工作, 其中发展成熟的短波红外技术(SWIR, 1 100~2 500 nm), 对于绢云母、 高岭石、 明矾石和绿泥石等中低温黏土矿物有较好的识别效果, 通过这些矿物的波谱参数变化规律成功在斑岩型、 浅成低温热液型、 VMS型等矿床中建立了找矿勘查模型; 热红外技术(TIR, 6~15 μm)主要针对长石、 石英、 石榴子石和辉石等中高温矿物有更好的探测能力, 近几年在矽卡岩型矿床中有着出色的表现; 中红外技术(MIR, 3~6 μn)在地学领域找矿勘查工作中还处于研究阶段, 没有形成一套完整的矿物信息提取方法。 对红外光谱技术在地学领域的发展历程进行了综述, 对各个波段引起波形变化的原因、 常用的波谱参数及其表征的含义、 四类测试仪器进行了总结, 描述了常作为找矿指标的四种矿物——绢云母、 绿泥石、 石榴子石和碳酸盐类矿物的波谱特征。 说明了红外光谱技术在矿产勘查工作中两大核心内容以及目前可能存在的问题。 最后对未来红外光谱技术在地质找矿工作中的应用提出了几点建议, 即加强规律验证工作, 建立多波段、 多平台综合光谱勘查模型和建立矿区的波谱库与参数提取标准。

Infrared spectroscopy has characteristics of rapid, economical and highly efficient, and it is also a high-tech widely used in geological prospecting work in China and abroad in this field. By studying the differential absorption characteristics of minerals in the infrared band, infrared spectral mapping and spectral parameter analysis were carried out to determine the characteristic mineral assemblages in the mineralized area and the range of mineral spectral parameters that pointed to the center of the mineralized hydrothermal fluid. In recent years, with the development of spectral resolution and the optimization of unmixing algorithms, more and more bands have been used to extract rock and mineral information. The developed mature short-wave infrared technology(SWIR, 1 100~2 500 nm)can identify the medium and hypothermia clay minerals such as kaolinite, alumite and chlorite effectively, it has established indicators in porphyry, epithermal, VMS and other deposits; Thermal infrared technology ( TIR, 6~15 μm) has better detection ability mainly for mega thermal minerals such as feldspar, quartz, garnet and pyroxene, and has an excellent performance well in skarn deposits in recent years; mid-infrared technology (MIR, 3~6 μn) is still in the research in the prospecting and exploration work in the field of geology, and amount of mineral information extraction methods has not been formed. In this study, with the development history of infrared spectroscopy technology, the causes of waveform changes in various bands, commonly used spectral parameters and their characterization meanings, four types of testing instruments, and analysis software. Chlorite, garnet and carbonate minerals are four mineral spectral features often used as prospecting indicators. It discusses the two core contents of infrared spectroscopy technology in mineral exploration work and the main problems. Finally, this paper puts forward some suggestions for the application of infrared spectroscopy technology in future geological prospecting: strengthening the verification of laws, establishing multi-band and multi-platform comprehensive spectral exploration model, and comforming a spectral database and parameter extraction standards for mining areas.

矿产勘查是矿床学研究中的重要内容之一, 如何缩小找矿靶区范围、 提高找矿勘查效率一直是国内外矿床领域学者和各大矿业公司所关注的重点[1]。 矿物是元素富集的载体, 而矿是指目前技术条件下所能开采的矿物聚集体, 因此, 找矿的本质是找矿物[2]。 内生金属矿床的成矿过程多与热液流体有着密切联系, 流体携带着成矿物质不断迁移, 沿途会留下一系列的“ 痕迹” , 称为围岩蚀变, 通常矿床内会形成数倍于矿体大小的蚀变岩, 快速厘定与成矿存在联系的蚀变现象或岩石矿物组合有助于提高找矿勘查的效率[3]。

红外光谱技术是针对岩浆-热液类矿床中蚀变矿物的新型研究手段, 矿物晶格内化学键和官能团振动后的选择性吸收会产生差异性的波谱特征, 通过这些波谱特征能够快速厘定矿物类型[4]。 现阶段在地学领域中主要应用到可见光-近红外波段(VNIR, 400~1 250 nm)、 短波红外波段(SWIR, 1 300~2 500 nm)和热红外波段(TIR, 6~15 μ m), 分别针对矿物中的过渡性金属离子电子跃迁、 X— H(X=C、 O、 S、 N等)分子键振动和硅氧骨架中C— O、 B— O、 S— O、 Si— O、 P— O等基团振动有着较好的显示特征[5]。 在矿物填图的基础上, 通过矿物组合限定有利成矿区域, 利用典型矿物特征波谱参数进一步缩小找矿范围和指示热液矿化中心已成为该技术的核心内容[6]。

近年来国内外学者针对斑岩型[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]、 斑岩-矽卡岩型[15, 16, 17]、 矽卡岩型[18, 19, 20]、 VMS型[21, 22, 23, 24]、 浅成低温热液型[25, 26, 27, 28]、 IOCG型[29]、 伟晶岩型[30]、 沉积岩型[31]、 油气藏[32, 33]等矿床进行红外光谱填图及波谱勘查指标建立工作, 取得了良好的成效(表1)。

| 表1 部分矿床示矿波谱参数 Table 1 Spectral parameters of some deposits |

随着红外光谱技术在地质找矿工作中的应用逐渐成熟, 针对不同类型矿床中蚀变矿物提取方法和波形发生偏移的机理研究也更加完善。 但是针对红外光谱填图和光谱勘查模型建立时的矿物定性验证和波谱参数变化规律解释还存在一定的问题。 本文综述了红外光谱在地学领域的发展历程, 对红外光谱测试原理、 波谱特征参数及表征的含义、 四类测试仪器和常作为勘查工具的四种矿物波谱特征进行了总结。 针对目前红外光谱技术在找矿勘查工作可能存在的问题提出了几点建议, 供大家参考。

红外光谱技术自20世纪60年代逐渐应用于地学领域, 早期以地球物理测量手段获取遥感数据为主, 分为机载、 星载和野外实测, 主要应用于矿产资源分布图的绘制[34]。 随后部分学者针对火成岩及其粉末进行红外光谱测试, 以光谱反射率和吸收特征区分了不同岩石类型(超基性-酸性)[35, 36]。 Hunt等1977年总结了不同离子在可见光-短波红外波段产生吸收特征的原因, 为后期各遥感仪器中波谱库的建立提供了理论基础[5], Clark等在1990年对各类矿物在300~3 000 nm的吸收特征进行了详细描述, 对矿物波谱库进行了补充[4], Laukamp等根据近年来红外光谱技术在矿床研究中的实际应用情况对1.1~15 μ m范围内引起矿物波谱变化的原因重新进行了总结, 尤其是针对暗色矿物和造岩矿物的TIR波段参数提取方法提出了建议[37]。

20世纪80年代, 随着集成电路的发展和化学计量学的引入, 大量便携式红外光谱仪被开发, 主要应用于地表的岩石样品测试, 提供更为精确的矿物信息[38]。 90年代中期, 澳大利亚科学家研发的PIMA(portable infrared mineral analyser)系列短波红外波谱仪为美国、 加拿大、 澳大利亚等国家提供了新的找矿思路, 通过蚀变矿物填图, 在划分蚀变分带的基础上, 根据矿化区域的蚀变矿物组合及波谱特征确定有效的找矿勘查标志, 进一步圈定新的找矿远景区[39, 21]。

我国红外光谱找矿勘探工作起步较晚, 2002年中国地质调查局引进两台PIMA短波红外分析仪, 一方面针对我国新疆地区的遥感填图结果进行野外验证, 另一方面测试便携式红外光谱仪在矿产资源评价中的有效性[40, 41, 8]。 赵利青等将SWIR技术应用到金矿床中, 通过云母族矿物的Al— OH 2 200 pos吸收峰位值和结晶度确定了台上金矿上盘的高结晶度绢云母和下盘的高结晶度多硅白云母是有利的找矿标识[25]。 随后, 国内众多学者主要针对斑岩型、 斑岩-矽卡岩型、 浅成低温热液型矿床分别开展SWIR蚀变矿物填图工作, 对绢云母、 伊利石、 绿泥石、 绿帘石、 高岭石、 地开石、 蒙脱石、 明矾石等中低温热液蚀变矿物的特征波谱参数进行大量统计及分析, 结合XRF(X Ray fluorescence)、 XRD(X Ray diffraction)、 EPMA(electron microprobe)、 LA-ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)、 磁化率测试仪等技术手段建立不同矿区内有效的蚀变矿物光谱勘查标志[42, 43, 44, 45, 46, 47, 7, 10, 16, 19, 26], 并通过星-空-地等多平台数据拟合建立三维找矿勘查模型[48]。

随着找矿深度不断增加, 高光谱遥感找矿工作逐渐由地面转为地下, 针对SWIR点光谱法所存在的数据量是否充足、 测样点是否具有代表性等问题, 澳大利亚首先启动了Online Drilling计划, 对国内保存的岩心统一进行光谱扫描并上传至国家共享平台, 将岩心光谱数据向大众开放; 随后加拿大也启动了Deep Search计划, 对深部的岩心进行扫描并保存入库[49]。 面对国家战略性矿产勘查的需求, 我国针对已编录的岩心开展红外光谱扫描工作, 通过大量光谱测试和岩矿分析, 剔除异常波谱后, 通过大数据找到隐含的成矿信息[49, 50]。

地表矿产资源逐渐枯竭, 隐伏岩体和海洋矿藏为接下来主要的找矿方向, 成矿系统越靠近深部, 成矿模式也相对复杂[1]。 SWIR波段所识别出的黏土矿物受多蚀变模式组合(如斑岩型的对称环带状蚀变和矽卡岩型的线状蚀变)和多期次热液叠加影响, 其波谱参数在空间上没有较好的规律性[44]。 因此, 热红外(TIR)是针对矽卡岩型等中高温热液矿床勘查工作中的新选择[51]。 早期热红外技术受限于光谱分辨率等多重因素的影响, 在岩矿信息提取工作中无法准确划分长石、 石英等矿物具体类型[52]。 近年来, 随着热红外波段光谱分辨率不断提高、 矿物波谱库逐渐完善以及线性解混算法不断优化, 众多学者成功应用热红外技术建立了多个矿区内有效的矿产勘查指标[37]。 例如, Lampinen等利用Hylogger岩心扫描仪和对西澳地区Abra矿床岩心开展热红外扫描工作, 识别出大量碳酸盐类矿物, 按照特征波谱参数变化规律建立了该矿区碳酸盐类矿物演化序列, 反演了流体演化模式[31]。 Huang等利用Hylogger岩心扫描仪对西藏甲玛斑岩-矽卡岩型Cu-Au-Mo矿床中4个钻孔岩心开展热红外光谱填图工作, 解译出大量石榴子石, 统计参数后发现石榴子石特征吸收峰位值(11.5 μ m)> 11 540 nm能有效指示Cu矿化, 特征吸收峰位值(11.5 μ m)< 11 450 nm能有效指示Mo矿化[19]。

以上成果表明, 红外光谱技术针对大部分岩浆-热液类矿床能够快速厘定矿物类型、 划分矿物组合分带, 结合区域地质特征缩小找矿范围。 进一步通过矿物波谱参数与各项物理-化学指标之间的多元拟合图, 建立不同矿区内有效的矿物光谱勘查模型。 该技术在我国的优势矿种勘查工作中有着良好的应用前景, 可以为往后的找矿工作提供新方法。

当物质受到光源照射时, 内部的分子会产生一定的振动, 按照振动能量级的不同, 在可见光-长波红外波段内形成一系列的光谱吸收特征[5]。 每一个振动系统是由多种振动模式以简单振动的形式叠加组合形成, 通常可见光-近红外(VNIR)波段主要由过渡性金属阳离子发生电子跃迁导致400~1 250 nm范围出现吸收特征; 短波红外(SWIR)波段内的吸收特征主要由特定官能团内分子键振动引起, 光照射进矿物内部时, 分子键受到激发产生振动, 当振动频率与外来辐射频率达到一致时产生光谱吸收。 同一分子键受矿物晶体结构、 化学键类型、 原子有序度等影响因素会存在多种振动模式, 通常所认为的官能团吸收特征是由分子键基频峰(由基态达到第一振动激发态)和泛音峰(基态达到第二、 第三振动激发态)组合形成, 每一个官能团产生的吸收峰可达成百上千个, 为了方便统计, 仅考虑最为明显的2~4处波谱特征[4, 5]。 Laukamp等按照起主要作用的分子键将短波红外分为SWIR1(1 300~1 800 nm)和SWIR2(1 800~2 500 nm); 中红外(MIR, 2 500~6 000 nm)波段以羟基和硅氧骨架中各类基团泛音峰相互叠加产生波谱特征; 热红外(TIR, 6 000~15 000 nm)波段以C— O、 B— O、 S— O、 Si— O、 P— O等含氧键振动叠加产生一系列反射特征[4, 5, 37]。 因此, 根据不同波段内光谱吸收的位置和强度可以快速厘定矿物类型及相对丰度。

红外光谱特征是岩石矿物类型、 晶体结构和化学成分在红外波段上的集成显示, 波谱特征参数可以反映矿物的相对含量、 离子置换和结晶程度, 连续性的波谱参数偏移可以指示矿物的产出环境(氧逸度、 PH、 温度和压力等), 进一步推演成矿流体演化趋势。 通过绘制nm→ m、 矿物→ 矿床(综合维度+不同尺度)的参数统计图, 建立有效的矿物(波谱参数+矿物组合)找矿勘查模型[16]。

前人总结出五个与矿物有直接联系的光谱特征参数[38], 分别为峰强度: 波谱曲线在标准谱带上的光谱吸收深度。 通常以该参数表征矿物的相对含量(以所识别出的矿物为100%), 尽管这一结论没有被明确的提出, 但在许多矿床研究中吸收深度(Dep)与矿物含量呈良好的正相关性[53]。 半高宽(FWHM): 标准谱带上一半吸收深度处的峰宽值。 通常高温下矿物结晶程度较好, 半高宽值较小, 表现为吸收峰峰形较尖锐[54]。 峰位置( Pos): 标准谱带上光谱吸收峰极值处所对应的波长数。 该参数主要受矿物化学成分控制, 同类型矿物的特征吸收位置若产生较大差异, 则表明该类矿物产于成矿作用的多个阶段[17]。 峰强比: 同种矿物不同吸收位置处的吸收深度之比。 由于矿物结晶程度主要受温度控制, 低温下晶格内会容纳更多的水, 通过特征峰吸收深度与H2O吸收深度做比可以反映矿物内部的结晶度, 进一步指示环境温度, 晶格水1 400 nm附近吸收峰受羟基影响较大, 一般采用层间吸附水1 900 nm附近吸收峰深度计算[9, 28]。 反射率: 波谱曲线背景值的高低, 也是对测试样品色率的指示。 通常所测样品整体颜色越浅, 谱线背景值越高[38]。 这一参数对于划分火成岩类型和判断油气钻孔岩心表面的均质程度有着较好的显示[33, 36]。

尽管波谱参数表征的含义已被熟知, 但实际地质情况往往比较复杂, 野外实测波谱与实验室纯净矿物粉末所测波谱会出现较大偏差, 因此在统计参数规律时应当先分析研究区内目标矿物特征波谱参数的整体变化情况, 再结合地质特征进行解释。 同时, 蚀变矿物光谱勘查模型属于统计性的变化规律, 无法保证在矿区内的所有钻孔岩心、 坑道或地表都持有良好的变化趋势[53]。 现阶段为了增加波谱参数规律的可信度, 除了人工核查每条测试谱线外, 还需要结合岩相学观察、 XRD、 SEM-EDS等定性测试手段综合分析[27, 31]。

针对不同的测试场景, 常见的红外光谱仪主要分为以下几类, ①便携式光谱仪: 澳大利亚ISP(Integrated Spectronics Pty)公司生产的PIMA系列光谱仪、 美国ASD(Analytical Spectral Devices)公司生产的FieldSpec/TerraSpec系列光谱仪、 美国SE(Spectral Evolution)公司生产的SR-6500系列光谱仪、 美国SVC公司HR-1024系列波谱仪、 德国Bruker公司的Vertex系列光谱仪、 中国南京地质调查局研发的BJZK系列光谱仪、 美国D& P公司生产的102F系列光谱仪、 美国Agilent公司生产的4300系列光谱仪等。 ②岩心扫描仪/成像扫描仪: 澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)研发的HyLogger系列岩心扫描仪、 澳洲CoreScan公司的HCL系列岩心扫描仪、 挪威Specim公司生产的Hiscan系列成像光谱仪、 中国CMS350A岩心扫描仪等。 ③机载高光谱成像光谱仪: 澳大利亚HyMap、 加拿大Itres公司CASI/SASI/MASI/TASI 等。 ④星载高光谱成像光谱仪: 中国TW-1、 美国HyspIRI和德国ENMAP等[37]。

波谱解译及数据分析目前使用较多的为2003年CSIRO研发的TSG软件, 截止到目前波谱库内已保存上百种常见的矿物类型, 还可以接入外部的数据库。 通过自带的scalar平台对目标矿物波谱参数进行提取, 与其他信息进行相关性图的制作[31]。

在建立矿物光谱勘查模型时有两点关键问题: ①充足的数据量。 不论是利用HyLogger等岩心扫描仪或是ASD、 FTIRs等便携式仪器, 大量的数据可以减小规律性统计分析的误差。 ②辅助性定性研究: 光谱仪测试值为一定范围内的混合谱, 尽管各仪器都配有解混算法, 但在实例研究中由于地质特征的差异性, 光谱解译结果不能直接作为岩石矿物类型的定性解释, 还需要通过XRD和镜下显微观察等手段对光谱解译结果进行验证。 同时光谱吸收强度只能表征所识别出矿物的相对含量, 不能代表该样点处矿物的实际含量。 在通过波谱特征吸收峰位值解释矿物化学成分变化时, 部分伴生矿物组合会影响波谱偏移量, 需要结合EPMA、 XRF等测试手段综合分析。 因此, 在建立波谱勘查指标时通常选择数据量充足且具有显著吸收特征的矿物, 本文仅对岩浆-热液类矿床中常作为找矿标志的绢云母、 绿泥石、 石榴子石和碳酸盐类矿物波谱特征进行总结, 其余矿物波谱特征可以参考Clark等[4]和Laukamp等[37]的工作。

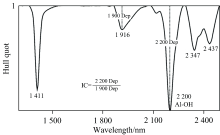

绢云母族矿物在SWIR波段2 200 nm附近有一处极强的吸收特征, 在2 350、 2 450和2 170 nm附近有次一级吸收特征[55]。 受温度、 压力、 氧化还原等条件影响, 绢云母常发生Tschermark置换(AlⅣ ⇔ Si=AlⅥ ⇔ Fe+Mg)和层间Na++Ca2+⇔ K+[5]。 为了方便描述, 通常将最大吸收位置定义为Al— OH 2 200 Pos, 高温高压条件下绢云母结晶程度较好, 四面体和八面体中富含Al, 层间较紧密, 以小半径的Na+为主, 在波谱上表现为Al— OH吸收峰向短波方向偏移; 随着温度、 压力的降低, 绢云母晶格中Al含量减少, Si、 Fe、 Mg和Ti含量升高, 在波谱上表现为Al— OH吸收峰向长波方向偏移[56]。 因此, 根据Al(主要)以及其他元素含量将绢云母划分为三种类型: 钠云母(2 200 Pos< 2 198 nm)、 普通白云母(2 200 Pos在2 198~2 208 nm)和多硅白云母(2 200 Pos> 2 208 nm)[57]。 伊利石属于绢云母族矿物的一种, 与绢云母最大的区别在于当温度、 压力下降后, 大量H2O进入层间离子置换后产生的空位, 这导致水分子特征吸收峰强度1 900 Dep出现明显的增强, 因此伊利石也被称为水云母, 其结晶度(2 200 Dep/1 900 Dep)常被作为有效的环境温度指示参数[58]。

绿泥石在SWIR波段有两处明显的吸收特征, 由两个含羟基的基团组合形成, 受矿物晶格中(Mg/Mg+Fe)比以及Al和Ca含量影响, 在2 248~2 263和2 331~2 356 nm范围移动, 为了方便描述, 通常将这两处吸收位置定义为Fe— OH 2 250 Pos和Mg— OH 2 350 Pos[22]。 当绿泥石八面体中Fe2+含量增加时, 绿泥石发生贫铁绿泥石→ 镁铁绿泥石→ 铁绿泥石的转变, 相应的Fe— OH 2 250 Pos和Mg— OH 2 350 Pos逐渐向长波方向移动[59]。

石榴子石在热红外波段10~12.5 μ m范围内有三处明显的反射峰, 主要由硅氧四面体中Si— O基团的非对称振动引起[60]。 当石榴子石四面体和八面体中的Ca与Fe2+发生置换时, 石榴子石从铁铝榴石过渡为钙铝榴石, 相应的反射峰位置向长波方向偏移, 具体表现为第一个反射峰: 10.363→ 10.953 μ m、 第二个反射峰: 11.098→ 11.628 μ m、 第三个反射峰: 11.39→ 11.862 μ m。 当石榴子石中的Al与Fe3+发生置换时, 又从钙铝榴石过渡为铁铝榴石, 相应的第一个反射峰: → 11.368 μ m; 第二个反射峰: → 12.118 μ m; 第三个反射峰: → 12.385 μ m, 当三处反射峰偏移不明显时, 也可以采用第一处和第二处反射峰之间的特征吸收位置(简称T区)偏移情况解释石榴子石成分变化趋势[61]。 Cudahy等对石榴子石420晶面进行红外光谱测试, 发现11.45 μ m附近的反射峰位值与石榴子石阳离子置换程度存在一定的相关性, 该反射峰位值与T区吸收峰位值呈明显的正相关, 说明石榴子石波谱参数受伴生矿物影响较小[62]。

通过全岩地球化学测试、 X射线衍射(XRD)、 光学显微镜和电子探针等手段来分析岩石地球化学和矿物成分往往费时且成本较高。 红外光谱技术逐渐成为一种更加经济、 快捷的分析手段, 结合地球化学、 XRD、 SEM-EDS和光学显微镜辅助验证, 能快速鉴定矿物类型并显示成分差异。 在空间上连续性的波谱数据能够反映矿物组合及相对丰度, 进而判断地表、 剖面或整个矿区尺度下流体的运移路径和演化趋势。 这也是目前与其他分析方法相比主要的优势之一。

红外光谱技术现阶段在地质勘查工作中常应用到两个方面的内容: 一个是在红外光谱填图的基础上划分含矿区和非含矿区的矿物组合; 另一个是通过矿物波谱参数变化趋势指向矿化热液中心。 最终通过综合维度、 不同尺度下的矿物组合与波谱参数示矿指标建立有效的光谱勘查模型。 该类工作目前可能存在的问题有: ①便携式红外测试仪检测窗口直径大致为2.5 cm, 所测谱线为多种矿物的混合谱线, 而红外光谱解译结果仅代表所识别出矿物内相对含量最高的一种, 因此所测试样点是否具有代表性还需要测试者仔细甄别。 目前有学者在测试样点周缘同时进行3~5处测试, 最终以平均谱线作为岩石样品的代表性谱线。 该类方法具有一定的可行之处, 但增加了测试和数据处理的时间成本。 因此, 针对研究区尺度和样品类型的不同, 如何挑选具有代表性的测试样点还需要深入考虑。 ②导致波谱参数发生偏移的影响因素很多, 在进行解释时除了参考前人总结出的共识性结论, 还需要结合矿床实际地质特征。 例如绢云母族矿物特征吸收峰Al— OH 2 200 Pos常见有四种变化规律: 第一种表现为靠近矿化热液中心为低位值, 远离矿化热液中心逐渐变为高位值, 如土屋、 念村、 Copper Cliff等斑岩型矿床[7, 10, 13]; 第二种表现为相反的规律, 如加拿大的Izok Lake矿床, 在矿区中心Al— OH 2 200 Pos变化范围广, 平均值高(2 203 nm), 矿区外围变化范围窄, 平均值低(2 201 nm)[23]; 第三种表现为两种截然相反的示矿规律, 如鄂东南矿集区铜绿山矿床, Al— OH 2 200 Pos(< 2 202 nm或> 2 212 nm)均为有效的勘查指标[17]; 第四种像日本的Hishikari矿床, Al— OH 2 200 Pos在整个矿区内分布散乱, 没有指示作用[7], 以上每一种变化规律均有来自岩相学的证据。 因此, 研究者在开展红外等相关工作前对研究区内矿物岩石类型要有一定的了解。 ③同类型矿床中同种矿物波谱参数示矿指标的区别主要是由成矿模式和成矿系统间的差异性所决定的。 目前很多研究仅针对单一矿床内岩心、 坑道和地表样, 所得规律与示矿指标很可能仅适用于局部。 因此, 未来我们需要系统总结同一矿集区内不同矿床之间波谱示矿指标的共通性与差异性, 并分析造成这些差异的原因, 最终建立一套普适性的光谱勘查模型。 针对以上问题, 本文提出了三点建议:

(1)加强规律验证: 近年众多团队针对不同矿区地表样、 坑道样和岩心样开展红外光谱测试及分析工作, 得出了很好的矿物波谱参数变化规律。 但是所得规律能否成功应用于一线地勘单位的生产任务中还不可知。 因此在总结出矿区内波谱示矿规律后应当开展规律验证工作, 判断误差范围并不断优化光谱勘查模型。

(2)建立多波段、 多平台综合勘查模型: 不同波段内能有效识别并提取的矿物类型差异较大, 综合多波段的填图结果可以用更详细的矿物组合限定矿化有利区域, 进一步反演流体迁移路径与演化规律。 将不同平台内的数据进行组合可以更全面地厘清矿区内蚀变特征及矿化特征。 例如遥感影像蚀变信息提取+地表点光谱法测样+岩心红外光谱扫描, 分别建立有效的示矿标志并加以整合, 完成矿区内“ 地上+地下” 的三维找矿勘查模型。

(3)建立矿区的波谱库与参数提取标准: 同种矿物波谱参数示矿区间在不同矿区内跨度较大, TIR波段甚至可达几十至上百纳米。 在设置参数提取区间时, 范围过大或者过小都会导致分析结果出现较大的偏差。 因此首先要判断该矿区某一波谱参数的整体变化范围, 并在标准吸收位置的基础上不断调整参数提取区间, 以达到最优的显示效果。 最终确定矿区内有效的典型矿物波谱参数示矿指标, 建立矿区乃至矿集区的光谱勘查模型。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|