作者简介: 毕研琦, 1997年生, 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士研究生 e-mail: biyanqi20@mails.ucas.ac.cn

青铜器的矿料来源及其体现的地区间文化互动等信息是考古学界关注的重点问题。 四川会理位于欧亚草原、 中原、 南亚和东南亚之间的“十字路口”, 且处在著名的“藏彝走廊”之上, 自古以来就是多民族聚居地和多元文化交汇区, 当地出土的青铜器更是包含多种文化因素。 然而, 以往对该地青铜文化的研究多集中于墓葬形制和随葬品的器型及纹饰等所体现的文化互动上, 而对多元风格青铜器的矿料来源和地区间文化互动的具体模式关注较少。 使用便携式X射线荧光光谱仪(pXRF)、 多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)对会理文管所藏8件具有多元文化风格的青铜器进行成分分析和铅同位素比值测定。 在此基础上, 搜集铜、 铅矿山和相关青铜器的铅同位素数据并结合考古类型学进行对比分析, 以期揭示不同地区和青铜文化之间的互动联系。 pXRF分析结果显示, 这批样品合金类型多样, 包括纯铜、 锡青铜、 铅锡青铜和锡铅青铜等。 MC-ICP-MS分析结果显示, 两面石寨山型铜鼓和盐源文化风格树形器应为利用滇中南地区的铅料生产的, 且前人对多面石寨山型铜鼓的研究结果显示其矿料均来自滇中南, 表明铜鼓这种象征权力与地位的礼器的矿料来源及生产较为独特, 很可能为统治阶层所垄断; 而石寨山型铜钟则是利用会理当地铜料生产的“仿制品”。 以上结果表明, 会理与石寨山、 盐源等周边地区青铜文化存在着实物和精神等层面的复杂互动。 研究显示, 在运用pXRF、 MC-ICP-MS明确青铜器合金成分和矿料来源的基础上结合文献记载与考古类型学分析可以为深入探讨地区间文化互动的具体模式提供很好的证据支持。

The provenance of raw materials of bronzes and the cultural interactions between regions embodied in them are the key issues that archaeologists focus on. Huili County, Sichuan Province, is located at the “crossroads” between the Eurasian Steppes, the Central Plains of China, South Asia and Southeast Asia, and is on the famous “Tibet-Yi Corridor”. The bronzes unearthed from Huili also contains a variety of cultural factors. However, previous studies on bronze culture in this area have mostly focused on the cultural interactions embodied in the shape of tombs and the types and decorations of burial objects, with little discussion on the provenance of minerals of multi-style bronzes and the specific modes of cultural interaction between regions. In this work, 8 multi-style bronzes collected by the Cultural Relic Administration Center of Huili County were analyzed using a portable X-ray fluorescence spectrometer (pXRF), and multi-receiver inductively coupled plasma mass spectrometer (MC-ICP-MS). On this basis, the lead isotope data of copper and lead mines and related bronzes were collected and compared to archaeological typology to grasp the interaction between different regions and bronze cultures. The composition results obtained by pXRF show that these samples have various alloy types, including pure copper, tin bronze, lead-tin bronze and tin-lead bronze. The lead isotope ratios results obtained by MC-ICP-MS indicate that the two Shizhaishan style drums and Yanyuan culture style tree-shape bronzes should be importation which used the lead material from south central Yunnan province. The results of previous studies on several Shizhaishan style bronze drums show that the mineral materials are all from south central Yunnan, indicating that the raw mineral and production of bronze drums, which symbolize power and status, are relatively unique and may be monopolized by the ruling class. While the Shizhaishan style bell is, an imitation used the copper material from Huili County. The results indicate complex culture interaction modes, including spiritual level and material objects among Huili, Shizhaishan, Yanyuan and other surrounding bronze cultures. This study also shows that using pXRF and MC-ICP-MS to clarify the composition and the source of mineral materials of bronzes combined with documentary records and archaeological typology can provide positive evidence support for in-depth exploration of specific modes of cultural interactions between regions.

青铜器的矿料来源及其体现的地区间文化互动等信息是考古学界关注的重点问题。 会理县位于四川省西南部的凉山彝族自治州, 地处川西南横断山系的东北缘, 与云南省隔金沙江相望。 当地河湖众多、 植被茂盛、 矿产丰富, 至迟在新石器时代便有人类在此活动, 及至秦汉时期, 先后为邛都、 越嶲郡所辖。 会理地处欧亚草原、 中原、 南亚和东南亚之间的“ 十字路口” , 成为地区间文化交流的“ 桥梁” 和“ 通道” , 且处在著名的“ 藏彝走廊” 之上, 自古就是多民族聚居地(图1)。 独特的地理位置、 多样的地形和多民族的分布使得会理境内的考古学文化也呈现多元面貌, 这一点在当地出土的多文化因素青铜器上表现得尤为显著。

文化互动一般包括实物、 技术和精神等模式[1]。 以往对会理青铜文化的研究多集中在墓葬类型, 随葬品的器型、 纹饰及组合所体现的地域共同传统和地区间文化交流上, 而对多元风格青铜器的矿料来源及地区间文化互动的具体模式关注较少。 利用便携式X射线荧光光谱及铅同位素比值分析等科技手段, 并结合类型学与历史文献等方法, 对会理文管所藏一批具有多元文化风格的青铜器进行综合研究, 以探讨会理多元风格青铜器的矿料来源及会理与其他地区的文化互动模式等问题。

选取了会理县文物管理所藏的8件青铜器进行分析(见图2)。 所选样品涵盖乐器、 兵器、 车马器、 装饰品等, 器类较为丰富。

其中, HL01和HL02两件铜泡、 HL03箭镞、 HL04马衔采集于会理县新发乡郭家堡墓地, 该墓地墓葬形制为竖穴土坑墓和石棺葬, 随葬品多为制作粗糙的青铜明器, 未见典型中原式器物, 年代为战国晚期到西汉早期[2]。 HL01铜泡锈蚀严重, 正中央有一圆形穿孔。 HL02正面内侧饰一圈六角

形纹, 中心有一圆形乳突, 外围饰一圈连珠纹, 背面有一鼻纽, 此类饰有六角形纹的铜泡此前在盐源老龙头墓地也有发现[3]。 HL03箭镞镞身为三棱形, 断面为三角形, 条形长铤。 HL04马衔由三节构成, 包括两个两端有环的构件和中间起连接作用的圆柱状干, 较为罕见。

HL05采集时已残, 仅存部分枝干和三枚饰芒纹的圆璧, 与盐源县老龙头墓葬出土的人兽纹树形器十分相似。 该类器物之前仅见于盐源老龙头墓地, 会理县文物管理所藏的这件树形器尚属盐源盆地以外的首次发现。

HL06和HL07两面铜鼓均为采集品。 HL06鼓身通高30.4 cm、 鼓面直径41 cm、 圈足直径50 cm, 鼓面小于胸部, 腰内收, 剖面呈梯状、 足外张。 鼓面正中饰有八芒太阳纹, 芒外有八道晕圈, 晕圈间饰有锯齿纹、 同心圆圈纹等。 胸部最大径位于上半部, 饰有二至四人不等的划船纹, 人物皆椎髻、 戴大耳环、 着条纹服饰。 腰部上端饰牛鸟图, 下端有晕圈一组。 胸部和腰部之间有辫绳纹扁耳四个, 圈足素面微侈[4]。 HL07鼓面中心饰有12芒太阳纹, 芒外有12道晕圈, 晕圈之间饰有圆点纹。 这两面鼓符合典型石寨山型铜鼓的特征, 且鼓面中心太阳纹芒较瘦长, 芒外晕圈较多, 纹饰精致华丽、 动物纹写实性较强, 无立体动物雕塑, 最大径位于鼓胸上部, 当为石寨山型中晚期铜鼓, 年代约为西汉中晚期[5]。

HL08铜钟采集于会理县转场坝, 一组六件。 环纽, 钟体上丰下杀, 断面为菱形, 口为菱形。 钟钮无纹, 鼓部饰有四道横切的弦纹, 钟体每面均铸有两条左右对称的纹饰带, 形似长蛇, 纹饰带内包含三角齿纹、 圆涡纹、 同心圆圈纹、 点划纹等纹饰。 该组编钟的纹饰与会理罗罗冲出土铜鼓上的晕圈纹饰相似[6], 且长蛇状对称纹饰带的造型与云南江川李家山M51[7]和晋宁石寨山M6出土的编钟[8]相似, 年代应为西汉晚期。

为获取这八件青铜器的合金类型信息, 同时尽可能减少实验过程中对样品造成的损坏, 实验选用便携式X射线荧光光谱分析仪(Thermo Fisher Niton XL3t 900He)对去除表面锈蚀后的样品部位进行原位无损检测, 主滤波器的工作电压为50 kV, 电流为100 μ A。 选择并使用了金属分析模式。 样品上的X射线束斑直径约为3 mm。 采集元素数据时, 采集时间设置为120 s。 通过平均三次随机分析获得最终结果。 选择铜合金标准样品ETM-EB375(欧盟铜合金标准样品)来确定合金成分, 并与标准值进行比较。 同时, 利用VG-ELEMENTAL型多接收电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)对样品表面的锈蚀样品进行铅同位素比值测试。 首先取2 mg铜锈粉末放入烧杯, 加入3 mL HCl 和1 mL HNO3的混合溶液, 待样品完全溶解后, 使用超纯水定容至100 mL。 然后用ICP-AES测量溶液中的铅含量, 根据其含量再次定容以达到铅浓度(0.25~1 mg· L-1)的要求。 铅同位素分析测量的同时进行仪器分馏校正, 具体步骤为: 取5 mL待测溶液加入1 mL(1 mg· L-1)的国际标准铊(TI)溶液(SRM997)作为内标, 同时测量国际铅标准SRM981, 在2σ 水平下, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb测量误差都小于0.1%, 这样所测结果完全可以和国际仪器测量结果进行比较。 合金成分与铅同位素测试结果一并列入表1。

| 表1 会理县文物管理所藏青铜器合金成分(Wt%)及铅同位素比值分析结果 Table 1 Composition (Wt%) and lead isotope ratios of the bronzes collected by Cultural Relic Administration Center of Huili County |

由表1可知, 本次所分析样品的合金类型较为多样, 包括纯铜、 锡青铜、 铅锡青铜(Pb> 2%, Sn< 2%)和锡铅青铜(Sn> 2%, Pb< 2%)。 其中纯铜器1件, 锡青铜器3件, 铅锡青铜器2件, 锡铅青铜器2件。 从不同元素化学成分的含量来看, 锡含量范围为0.05%~19.12%, 铅含量范围为0.12%~19.45%, 其波动范围均较大。

铅同位素分析结果显示, 这八件样品均落入普通铅同位素比值范围, 样品的207Pb/206Pb, 208Pb/206Pb, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb数值范围分别为0.844 7~0.857 5, 2.094 4~2.117 3, 18.320~18.616, 15.594~15.729和38.570~38.989。

一般认为, 青铜器中的铅含量如果超过2%, 则其中的铅是作为配料人为有意添加, 其铅同位素比值指示的是铅料来源; 反之, 则可能来自于矿石中的杂质或是铸造过程中的铅污染[9]。 以此为标准可以将会理县文物管理所藏的这八件青铜器分为A、 B两组: A组(HL01, HL02, HL04和HL08)含铅量均在2%以下, 其铅同位素比值反映的是铜矿来源信息; B组(HL03, HL05, HL06和HL07)含铅量超过2%, 反映的是铅矿来源信息。

2.1.1 会理县文物管理所藏青铜器的铜料来源

据《汉书· 地理志》、 《续汉书· 郡国志》等史籍记载, 古代四川的铜矿主要分布在金沙江流域、 青衣江流域和成都平原边缘地带, 如邛都、 灵关、 徙、 严道、 青衣等地, 邛都即今凉山彝族自治州首府西昌市。 《华阳国志· 蜀志》越嶲郡记载: “ 邛都, 南山出铜” , 以上记载说明凉山地区的铜矿至迟在汉代就已经得到开发。 现代地质勘探资料表明, 四川铜矿资源主要集中在凉山州地区, 在已探明的铜矿储量中有82%分布在会理县和九龙县[10]。 因此, 根据古文献记载与现代地质勘探资料, 本研究首先从会理当地找出可能的铜矿来源与A组样品的铅同位素数据进行对比。 同时, 本文还对采集自会理饶家地的矿渣样品(年代约为15世纪)[11]进行了化学成分和铅同位素分析, 这些矿渣的铁含量相对较高, 而铜含量非常低, 应当为冶铜渣, 可以反映会理当地铜矿床的铅同位素背景信息, 测量仪器与过程与青铜器样品相同。 此外, 距会理不远的云南个旧是铜锡铅多金属矿区, 拥有中国最大锡矿, 素以“ 锡都” 闻名, 同时有铜、 铅共生。 《汉书· 地理志》载: “ 益州郡……贲古北采山出锡; 西羊山出银、 铅。 ” 古贲古即今个旧地区, 说明个旧矿区在汉代就已经得到开发, 且崔剑锋等研究认为滇文化青铜器有相当一部分采用了个旧等滇中南地区的矿料[12], 因此选取了滇中南地区铜矿[13]的数据一并与会理青铜器的铅同位素比值相比较(分析矿物均为黄铜矿)。 结果见表2及图3和图4。

| 表2 会理饶家地矿渣的主要化学成分(Wt%)和铅同位素比值分析结果 Table 2 Main chemical compositions (Wt%) and lead isotope ratios of the slags in Raojiadi, Huili County |

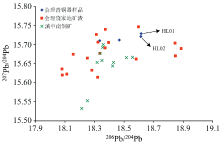

| 图3 会理青铜器与本地铜矿、 滇中南铜矿的207Pb/204Pb和206Pb/204Pb比值对比图Fig.3 Lead isotope ratios of the Huili bronzes and copper mine in Huili County, Sichuan Province and South Central Yunnan Province |

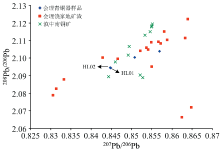

| 图4 会理青铜器与本地铜矿、 滇中南铜矿的208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值对比图Fig.4 Lead isotope ratios of the Huili bronzes and copper mine in Huili County, Sichuan Province and South Central Yunnan Province |

由图3和图4所示, 在A组青铜器中, 虽然个别样品的208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值数据落在了滇中南铜矿的铅同位素比值范围内, 但所有样品的207Pb/204Pb和206Pb/204Pb比值却显示出与滇中南铜矿较明显的差异而与会理本地铜矿的数据相吻合, 表明这四件青铜器的铜料来源应为会理当地。

值得注意的是, 在A组所有四件样品中, HL01和HL02两件铜泡的铅同位素比值数据聚集、 特征近似, 其在208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值图中几乎重叠在一起, 与A组其他两件样品显示出较明显的分异。 考虑到其器类、 器型特征、 合金类型及同位素特征都非常一致, 推测其很可能是同一批次生产的。

2.1.2 会理县文物管理所藏青铜器的铅料来源

天宝山矿床位于会理县城北约50 km, 是扬子地块西南边缘川滇黔接壤铅锌矿集区内的代表性铅锌矿床之一, 所以本研究首先选取会理当地天宝山矿床的数据与B组青铜器的铅同位素比值进行对比分析。 同时, 还选取了周边地区铅矿的铅同位素数据[14]进行比较(分析矿物均为方铅矿), 结果见图5和图6。

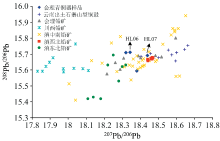

| 图5 会理青铜器与周边地区铅矿的207Pb/204Pb和206Pb/204Pb比值对比图Fig.5 Lead isotope ratios of the Huili bronzes and lead mine in and around Huili County |

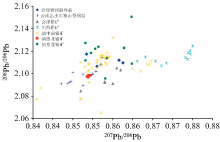

| 图6 会理青铜器与周边地区铅矿的208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值对比图Fig.6 Lead isotope ratios of the Huili bronzes and lead mine in and around Huili County |

由图5和图6可知, B组青铜器的铅同位素分析数据在208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值上与会理当地铅矿有明显差异, 而在207Pb/204Pb和206Pb/204Pb比值与208Pb/206Pb和207Pb/206Pb比值上都与滇中南铅矿呈现出较好的相关性, 表明B组青铜器的铅料可能来自于云南中南部。

崔剑锋等对多面云南出土石寨山型铜鼓进行分析后发现, 其208Pb/206Pb比值变化很小, 均集中在2.09附近[15], 会理这两面铜鼓的测试结果也符合这一特征, 而其他石寨山文化日用铜器的铅同位素比值则较为分散, 这可能发映出铜鼓这种象征权力与地位的礼器的矿料来源及生产较为独特, 很可能为统治阶层所垄断。

实验结果显示会理县文管所藏的青铜器矿料来源较为复杂, 其铜料很可能均来自会理当地, 而铅料则可能源自云南中南部。 这些样品在出土地点、 器物风格和矿料来源地区上的“ 不一致” 为研究会理和周边地区青铜文化的交流互动及互动的具体模式提供了依据。

会理地区位于北方草原、 中原、 南亚和东南亚之间“ X” 形文化传播带的十字路口, 自古以来就是文化交流和民族迁徙与融合的重要通道。 《史记· 西南夷列传》载: “ 西南夷君长以什数, 夜郎最大; 其西靡莫之属以什数, 滇最大; 自滇以北君长以什数, 邛都最大: 此皆魍结, 耕田, 有邑聚……自嶲以东北, 君长以什数, 徙、 笮都最大……其俗或土著, 或迁徙” 。 可见滇、 邛、 笮是当时西南地区三个较大的民族集团。 其中, 滇文化又称石寨山文化, 以云南晋宁石寨山墓地为代表, 石寨山型铜鼓和覆瓦型编钟是典型器物。 邛人又称邛都夷, 《华阳国志· 蜀志》载“ 邛都县……因邛邑名也。 ” 邛都即今凉山州首府西昌市。 “ 笮” 作为地名始见于《汉书· 地理志》, 西汉武帝元鼎六年(公元前111年)设越嶲郡, 辖邛都、 定笮等十五县, 谭其骧考证定笮即今盐源县。 以往考古类型学的研究表明, 滇、 笮、 邛三个区域文化在墓葬类型(石构墓葬)和随葬器物上存在一致性, 彼此之间的互动交往形成了金沙江流域青铜文化的共同地域传统。 本文通过对会理文管所藏青铜器的铅同位素分析表明, 两面石寨山型铜鼓和盐源青铜文化风格的树形器都利用了云南中南部地区的铅料, 而石寨山型铜钟则利用了会理当地的铜料, 这从科技角度为会理与滇、 盐源青铜文化间的互动提供了实证。

以往谈及会理与周边地区青铜文化的交流互动时往往较为笼统, 并不提及互动的具体模式。 尤其在非墓葬出土的石寨山型铜鼓和铜钟的产地上存在争议: 有研究认为会理铜鼓的纹饰具有浓厚地方色彩, 应为本地铸造[6]; 另有研究则认为可能是滇族向北扩张的过程中因为战乱等原因将鼓、 钟等重要器物遗留在会理境内[16]。 HL06和HL07这两面铜鼓的铅同位素测试结果倾向于支持后一种观点。 而会理具有石寨山型风格铜钟的情况则不同, 其利用了会理当地的铜料, 可能是当地先民受到石寨山文化在“ 精神” 层面的影响后仿制而成。 树形器此前仅在盐源老龙头墓地发现二十余件, 会理这件和此前分析的一件盐源征集品[17]都利用了云南中南部的铅料, 很大可能是从盐源输入的成品。

此外, 前人对会理出土铜镯[11]的矿料来源研究表明, 会理青铜器可能还利用了长江中游的铅料, 显示出会理青铜文化与楚文化之间可能存在的联系。 总之, 无论是具有典型石寨山和盐源文化风格的青铜器通过贸易或战争等方式输送到会理, 还是会理本地先民接受了周边文化因素在“ 精神” 层面的影响而后利用本地矿料进行仿制, 都证明了会理与石寨山、 盐源等周边地区青铜文化存在着包括成品和精神等多种模式在内的交流互动。

本文在梳理已有文献记载与考古学背景材料的基础上, 分析了会理县文物管理所藏八件青铜器的合金成分与铅同位素比值。 成分分析结果显示, 会理铜器合金类型多样, 包括纯铜、 锡青铜、 铅锡青铜和锡铅青铜等。 类型学分析结果显示, 其既有本地风格器物, 又有石寨山型及盐源风格等周边文化因素青铜器。 如此多的合金类型及文化因素集中在会理这样一个狭小的区域, 显示出会理是多元青铜文化的交汇地。

铅同位素分析结果显示, 两面石寨山型铜鼓和盐源文化风格树形器应为利用滇中南铅料生产的, 可能反映出此类象征权力与地位的礼仪性器物的生产被统治阶层垄断; 而石寨山型铜钟则是利用会理当地铜料生产的, 可能是会理先民受到石寨山文化在“ 精神” 层面的影响后进行的仿制。 结果表明, 会理与周边地区青铜文化的交流模式多样, 存在着成品和精神等层面的复杂互动。

总之, 会理因其特殊的地理位置、 丰富的铜铅金属矿资源等成为多元青铜文化的交汇地, 利用pXRF和MC-ICP-MS对多元风格青铜器的合金成分和铅同位素比值进行分析并结合文献记载及考古类型学研究不仅可以反映当时先民的金属利用策略, 还可以表征地区间的文化互动及互动的具体模式。

致谢: 实验测试过程中得到北京大学考古文博学院崔剑锋长聘副教授的帮助, 在此深表谢意!

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|