作者简介: 董 雪, 女, 1990年生, 西北师范大学教师 E-mail: xzd008@tigermail.aubum.edu

采用常规宝石学测试方法, 配合紫外可见光谱技术(UV-Vis)及傅里叶变换红外光谱技术(FTIR), 对美国犹他州天然红色绿柱石及俄罗斯水热法合成红色绿柱石的宝石学特征、 紫外可见吸收光谱特征、 中红外光谱(MIR)特征及近红外光谱(NIR)特征进行了综合对比研究。 结果表明, 常规宝石学测试方法很难将上述两类宝石区别开来; 紫外可见光吸收光谱对鉴定天然和合成红色绿柱石的能力很有限; 同时这两种宝石的中红外吸收光谱(MIR)没有明显的特征差异, 其吸收位置和吸收强度基本一致。 但在2 000~9 000 cm-1红外波段, 天然红色绿柱石与水热法合成红色绿柱石的吸收频率差异明显, 因此具有独特的鉴别特征。 进一步研究表明, 天然红色绿柱石在3 500~4 000 cm-1之间没有强吸收峰, 几乎不含结构水, 但在3 300~3 600 cm-1之间有非常弱的吸收带(峰值为3 418 cm-1), 因此有可能有其他形式的水。 水热法合成红色绿柱石样品的近红外光谱特征表明, 其在3 500~4 000 cm-1之间及5 000~5 800 cm-1之间均显示有强烈的水的振动吸收: 其在5 000~5 800 cm-1有弱的Ⅰ型水吸收峰和强Ⅱ型水吸收峰, 可以归属为分子水的弯曲和伸缩的合频振动; 其在7 000~7 500 cm-1之间显示的弱Ⅰ型水的吸收峰和强的Ⅱ型水的吸收峰可以归属为水的倍频振动。 因此, 水热法合成红色绿柱石中的结构水归属Ⅰ型水与Ⅱ型水的混合型, 其在3 500~4 000及5 000~5 800 cm-1范围水的近红外吸收光谱特征可作为区别天然和水热法合成红色绿柱石的依据。 通过紫外可见光光谱、 中红外光谱以及近红外光谱等光谱分析手段可以初步判断红色绿柱石中是否含水、 水的赋存状态、 以及不同类型水的相对强度和频率, 为区分天然与水热法合成红色绿柱石提供诊断性证据。

By using conventional gemological test methods, then combining the UV-Visible spectroscopy(

绿柱石是一种典型的含有铍元素的六方环状铝硅酸盐矿物。 天然绿柱石的基本化学式为Be3Al2[Si6O18][1]。 绿柱石中常含有Cr, Fe, Ti, V, Mn 等微量元素。 不同的微量元素可以使绿柱石呈现不同的颜色。 由此可以将其进一步细分为祖母绿、 海蓝宝石及其他绿柱石类宝石, 如金色绿柱石、 金黄色绿柱石、 红色绿柱石等。 天然红色绿柱石目前仅仅在美国犹他州地区有少量产出, 因其稀有的颜色, 成为绿柱石族中很珍贵的宝石品种之一。 近年来, 随着市场对彩色宝石的需求逐年增加, 莫斯科晶体研究所与其相关企业Tairus公司采用水热法合成出红色绿柱石, 并批量投放市场[2], 因此有必要对其做进一步的对比研究。

此前, 已有文献报道了对天然红色绿柱石的颜色成因, 并对绿柱石中通道水分子的构型及与钠离子的耦合关系进行研究[3, 4]。 而对天然和水热法合成红色绿柱石的综合对比研究报道相对甚少, 尤其是对其近红外光谱的研究相对薄弱[5]。

本工作运用常规宝石学测试方法, 结合紫外可见吸收光谱(

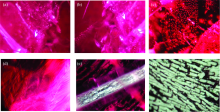

在室温条件下, 采用常规宝石学仪器宝石学放大镜(50× ), 偏光镜, 二色镜, 折射仪对表1所示的三种样品进行了常规的宝石学测试, 测试结果如表1和图1所示。

| 表1 红色绿柱石样品的宝石学特征 Table 1 Gemological characteristics of red beryl samples |

运用QEM-3000型紫外光谱仪在室温条件下采用反射法对各种宝石样品进行了测试, 并进行主要色度学参数(CIE)的分析, 从而得出各宝石样品的主波长及相关参数。 紫外-可见吸收光谱测试条件为: 积分时间: 56 ms; 平均次数: 20; 平滑度: 1″; 采用D50光源测试。

采用Nicolette550型傅里叶变换红外光谱仪对样品进行了测试。 其中, 在指纹谱段(400~2 000 cm-1 )采用反射法进行测试, 考虑到宝石的红外反射光谱中, 由于折射率在红外光谱频率范围的变化异常色散作用而导致红外反射谱带产生畸变, 要将这种畸变的红外反射光谱校正为正常的并为珠宝鉴定人员所熟悉的红外吸收光谱, 利用Kramers-Kronig变换程序(K-K变换)予以消除。 采用 TENSOR-27型红外光谱仪测得宝石的红外反射光谱, 然后用K-K变换予以校正[6]。 而在近红外波段(即2 000~9 000 cm-1)采用透射法对样品进行测试。 红外测试条件为: 分辨率: 4 cm-1, 扫描时为16 s, 扫描速度为10 Hz, 光阑孔径6 mm。

由表1和图1可知, 通过常规的宝石学测试方法(利用测定折射率, 双折射率, 多色性)很难将天然和人造上述宝石区别开来。 但在样品HB-002中可见波状或锯齿状生长纹, 作为水热法合成宝石的一个典型的包裹体特征, 很容易鉴定其为水热法生长的合成红色绿柱石[7]。

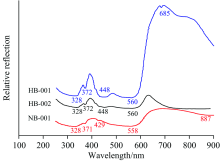

室温下测得的天然红色绿柱石(NB-001)及水热法合成红色绿柱石(HB-001, HB-002)样品的紫外可见吸收光谱如图2所示。

NB-001号样品的紫外可见吸收光谱主峰位置分别为328和558 nm, 在371和429 nm处各有一个弱的吸收峰。 该样品在D50光源下的补色主波长为511.2 nm, 色饱和度为28.5%, 颜色为紫红色。 由此可见该天然红色绿柱石中所含致色离子对可见光中蓝光绿光区有不同程度选择性吸收, 吸收后剩余能量构成了天然红色绿柱石的深红色调。 HB-001号样品在D50光源下的补色主波长为637 nm, 而色饱和度达到48.6%。 在蓝区和黄绿区分别有一条宽吸收带, 而在372和685 nm处各有一个弱的吸收峰。 HB-002号样品在D50光源下的补色主波长为763.1 nm, 而色饱和度为8%。 谱图主要特征同HB-001号样品类似。

将这三组可见吸收光谱进行比较后发现, 天然红色绿柱石与合成红色绿柱石的紫外可见吸收光谱在372和560 nm左右各有一个强的吸收带。 因此, 天然与合成红色绿柱石的紫外可见吸收光谱区别不大, 紫外可见光吸收光谱对鉴定天然和合成红色绿柱的能力有限。

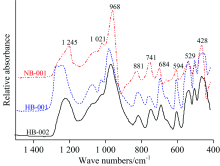

三种样品在1 500~400 cm-1波段范围的红外吸收光谱见图3。 对照已有的研究[8, 9], 其样品的特征指纹谱相似, 主要表现为绿柱石晶体结构[SiO4]振动特点。 这一部分可归因为Si— O— Si的环状振动。 样品在1 250~950 cm-1范围有1 245, 1 021以及968 cm-1处三个吸收带, 分别归属于ν asSi— O— Si, ν asO— Si— O, ν sO— Si— O振动; 820~590 cm-1为ν sSi— O— Si振动, 由4个中等强度和弱的吸收带组成; 小于590 cm-1为Siδ — O振动与δ M— O振动及二者耦合振动。 由此可见, 天然红色绿柱石与水热法合成红色绿柱石都具有在1 500~400 cm-1的相似特征指纹谱。 因此, 中红外波段吸收光谱段很难区分天然和合成红色绿柱石。

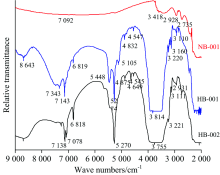

图4给出了三种样品在2 000~9 000 cm-1波段范围的红外吸收光谱。

从图4可以看出, 天然红色绿柱石(NB-001)几乎没有近红外区的吸收带, 这与李湘祁、 周卫宁等所得到的结果类似[3, 10]。 在3 500~4 000 cm-1之间有没有强烈的吸收峰, 而这一特征通常作为绿柱石中结构水存在的证据, 其为水分子的伸缩振动; 在3 418 cm-1附近有一条非常弱的吸收带, 有可能是其他形式的水; 而且在7 092 cm-1处有一个极弱的吸收峰, 通过显微镜的观察, 有可能是绿柱石中液态包裹体内部的水, 要通过拉曼光谱等进一步研究才可以得到准确的结论; 在3 000 cm-1以下有2条弱的吸收带, 在5 000~5 800 cm-1之间基本没有显示。 说明天然红色绿柱石中是含有一定水的, 而且有可能是通道水(红色绿柱石的分子式Be3Al2[Si8O18]中没有结构水)。

在水热法合成红色绿柱石的HB-001号样品中, 其在5 000~5 800 cm-1之间有5 104和5 448 cm-1(Ⅰ 型水)弱吸收峰和强的5 274 cm-1(Ⅱ 型水)强吸收峰, 为水的伸缩振动和弯曲振动的组合频[6], 即合频振动; 其在7 000~7 500 cm-1显示弱峰7 343 cm-1(Ⅰ 型水)吸收峰和强的7 143 cm-1(Ⅱ 型水)吸收峰, 可归属为倍频振动; 此外, 在3 814 cm-1处有强的Ⅰ 型水的吸收宽带, 许多绿柱石都有3 840 cm-1强的宽吸收带, 绝大多数情况下, 该吸收带的强度要小于Ⅰ 型水和Ⅱ 型水。 同时, 在3 110, 3 160和3 220 cm-1处出现红外光谱带, 推测与M— OH伸缩振动密切相关[4]。

在水热法合成红色绿柱石的HB-002号样品中, 在5 000~5 800 cm-1之间只有5 270 cm-1强的(Ⅱ 型水)吸收峰, 没有像HB-001号样品中出现的另外一类弱的吸收峰; 其在7 000~7 500 cm-1的倍频振动均显示强的7 078和7 138 cm-1(Ⅱ 型水)吸收峰。 此外在3 500~4 000 cm-1(峰值3 755 cm-1处)有强的水吸收宽带。 另外, 与HB-001样品类似, 在3 111和3 211 cm-1处也出现了与M— OH伸缩振动密切相关的红外光谱带。

研究表明, 美国犹他州产的天然红色绿柱石与水热法合成红色绿柱石的近红外吸收光谱具有非常明显的差异。 水热法合成红色绿柱石的近红外光谱主要反映其水分子的倍频与合频振动特征[11]。 特别是它们在5 000~5 800 cm-1范围及3 500~4 000 cm-1水的红外吸收光谱特征可作为区别天然和水热法合成绿柱石的依据。

(1) 美国犹他州的天然红色绿柱石在3 500~3 700 cm-1之间没有强烈的水的吸收峰, 而这一位置通常在红色绿柱石中是结构水存在的证据, 在3 500 cm-1之前出现的吸收峰可能是其他形式的水;

(2) 美国犹他州的天然红色绿柱石在3 418 cm-1处有较强的Ⅰ 型水的吸收宽带, 归属水分子的伸缩振动, 由于此处振动太强, 一般难于区分出Ⅰ 型水和Ⅱ 型水来;

(3) 水热法合成红色绿柱石品种在3 500~4 000 cm-1之间到5 000~5 800 cm-1之间有强烈的水振动吸收, 为水的弯曲振动和伸缩振动的合频振动。 在倍频振动中, 样品显示强的Ⅱ 型水吸收峰和弱的Ⅰ 型水吸收峰, 由此表明, 水热法合成红色绿柱石中的结构水归属Ⅰ 型水与Ⅱ 型水的混合型。 总之, 利用红外光谱, 特别是近红外光谱研究红色绿柱石是否含水、 水的存在状态以及不同类型水的相对强度和频率, 可为鉴定天然与水热法合成红色绿柱石提供诊断性证据;

(4) 利用近红外光谱(NIR)对红色绿柱石中的水存在形式进行研究比中红外光谱(MIR)更加行之有效;

(5) 天然红色绿柱石与水热法合成红色绿柱石可以根据宝石的显微特征如锯齿状生长纹并配合近红外光谱特征(FT-NIR)综合鉴别。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|